- Значение словосочетания «мир перевернулся»

- Значение слова «мир»

- Значение слова «перевернуться»

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Ассоциации к слову «мир»

- Ассоциации к слову «перевернуться»

- Синонимы к словосочетанию «мир перевернулся»

- Предложения со словосочетанием «мир перевернулся»

- Цитаты из русской классики со словосочетанием «мир перевернулся»

- Сочетаемость слова «мир»

- Сочетаемость слова «перевернуться»

- Афоризмы русских писателей со словом «мир»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Значение слова «мир»

- Значение слова «перевернуться»

- Предложения со словосочетанием «мир перевернулся»

- Синонимы к словосочетанию «мир перевернулся»

- Ассоциации к слову «мир»

- Ассоциации к слову «перевернуться»

- Сочетаемость слова «мир»

- Сочетаемость слова «перевернуться»

- Морфология

- Правописание

- Карта слов и выражений русского языка

- Почему на самом деле мы видим мир перевернутым

- Исследования строения глаз

- Исследование перевернутого восприятия

- Онтологические прогулки

- Архетип «перевернутого мира» и метаморфозы деструктивности в современной культуре

Значение словосочетания «мир перевернулся»

Значение слова «мир»

МИР 1 , -а, мн. миры́, м. 1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная. Происхождение мира.

МИР 2 , -а, м. 1. Согласие, отсутствие разногласий, вражды или ссоры. Жить в мире. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «перевернуться»

ПЕРЕВЕРНУ́ТЬСЯ , —ну́сь, —нёшься; сов. (несов. перевертываться и переворачиваться). 1. Повернуться с одной стороны на другую. (Малый академический словарь, МАС)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова взатяжку (наречие):

Ассоциации к слову «мир»

Ассоциации к слову «перевернуться»

Синонимы к словосочетанию «мир перевернулся»

Предложения со словосочетанием «мир перевернулся»

- За какие-то несколько месяцев привычный мир перевернулся с ног на голову, поставив в тупик даже самых сильных из нас.

Цитаты из русской классики со словосочетанием «мир перевернулся»

- Выпьешь и ляжешь спать, а после нас хоть весь мир перевернись — не нам в нем жить, что лишнюю заботу на себя брать.

Сочетаемость слова «мир»

Сочетаемость слова «перевернуться»

Афоризмы русских писателей со словом «мир»

- Кем бы я не стал и кем бы ни был —

Вечен мир под этим вечным небом…

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «мир»

МИР 1 , -а, мн. миры́, м. 1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная. Происхождение мира.

МИР 2 , -а, м. 1. Согласие, отсутствие разногласий, вражды или ссоры. Жить в мире.

Значение слова «перевернуться»

ПЕРЕВЕРНУ́ТЬСЯ , —ну́сь, —нёшься; сов. (несов. перевертываться и переворачиваться). 1. Повернуться с одной стороны на другую.

Предложения со словосочетанием «мир перевернулся»

За какие-то несколько месяцев привычный мир перевернулся с ног на голову, поставив в тупик даже самых сильных из нас.

Все мои представления о новом мире перевернулись и стали иными.

– Одно из двух, прораб: либо я сошёл с ума, либо мир перевернулся.

Синонимы к словосочетанию «мир перевернулся»

Ассоциации к слову «мир»

Ассоциации к слову «перевернуться»

Сочетаемость слова «мир»

Сочетаемость слова «перевернуться»

Морфология

Правописание

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Источник

Почему на самом деле мы видим мир перевернутым

Ещё в XIX веке, европейские врачи тоже установили, что изначально мы воспринимаем изображение вверх ногами. А в 1896 году Джордж Малкольм Стрэттон — американский психолог и основатель одной из первых экспериментальных лабораторий в Университете Калифорнии, Беркли, получил доказательства того, что человек изначально видит мир перевернутым и это для него естественно.

Исследования строения глаз

Одним из первых специалистов, кто изучил строение человеческого глаза, был древнегреческий врач Герофил, проживавший в IV – III веке до нашей эры в Александрии. Для изучения анатомии он систематически проводил вскрытие трупов и, например, выяснил, что от человеческих глаз в головной мозг ведут множественные нити нервов.

О том, что глаза имеют оболочку, хрусталик, сетчатку, являющую зрительным анализатором, еще в XVI веке установил итальянский анатом и хирург Иероним Фабриций. В XIX веке американские и европейские врачи полностью описали работу глаз. Они выяснили, что зрение человека строится на взаимодействии светопреломляющего аппарата, состоящего из сложной системы биологических линз, аккомодационного функционала, отвечающего за фокусировку изображения на сетчатке, и рецепторного отдела, содержащего высокодифференцированные нервные элементы, а также проводящие нервное раздражение клетки и нервные волокна, которые в итоге ведут в головной мозг.

Еще в тот период времени специалисты установили, что зрительные органы достаточно сложны в строении, чтобы врачи могли без проблем устранять врожденные и приобретенные патологии, нарушающие зрение.

Исследование перевернутого восприятия

Светопреломляющий аппарат человеческих глаз функционирует благодаря роговице, которая имеет радиус кривизны, радужной оболочке, обладающей способностью сжимать, сужать или растягивать и расширять зрачок для получения достаточного количества света, и линзу. Именно на нее попадают световые лучи, фокусируются и отражаются затем на сетчатку. Но так как хрусталик по своим физическим характеристикам напоминает двояковыпуклую линзу, то проходящие через него лучи преломляются и переворачиваются. Поэтому на сетчатке глаза появляется уменьшенное перевернутое изображение увиденного человеком.

Далее задействуется рецепторный отдел, который связан с участками мозга, отвечающими за всю зрительную систему. И то, что человек в итоге воспринимает мир не перевернутым, а таким, какой он есть на самом деле, связано именно с обработкой изображения в мозговых структурах. Но ведь природа создала зрение живым существам изначально именно таким — перевернутым образом.

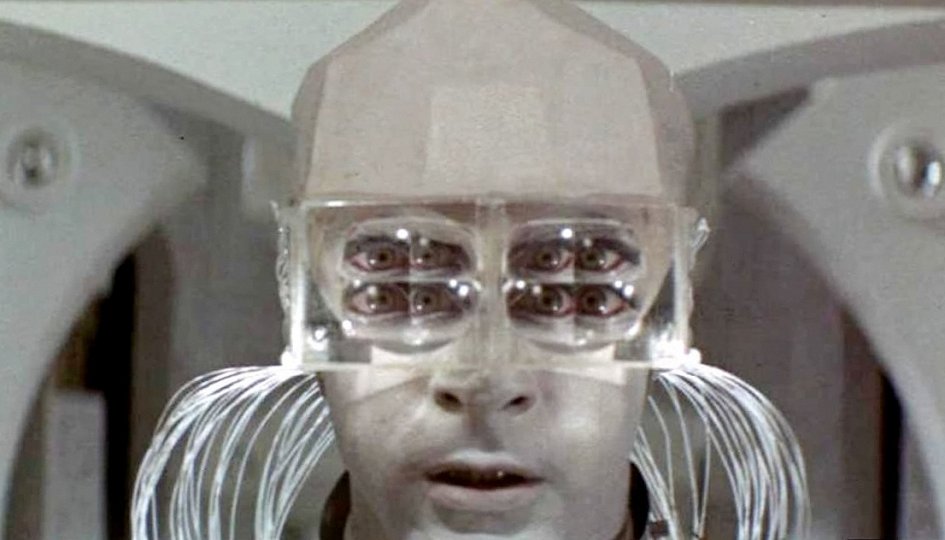

Стрэттон в 1896 году сконструировал оптический прибор инвертоскоп — очки, имеющие систему линз, переворачивающих изображение обратно. Исследователь сам целую неделю носил инвертоскоп не снимая, и затем описал свои ощущения. Он сообщил, что уже не третий день полностью адаптировался и мог свободно передвигаться в пространстве не сшибая предметы и привычно узнавая лица людей. Он даже стал привыкать читать буквы, написанные наоборот. То есть, мир, который выглядит вверх ногами, хотя и не привычен для человека, но вполне естественен и к нему можно легко привыкнуть.

Источник

Онтологические прогулки

Архетип «перевернутого мира» и метаморфозы деструктивности в современной культуре

Практически во всех эсхатологических мифологиях присутствует весьма экзотичный сюжет. Это – сюжет «переворачивания мира» к концу времен. Когда наступают «последние времена», — мир переворачивается. «Верх» и «низ», «правое» и «левое», а тем самым, «добро» и «зло» меняются местами. Тогда то, что будет казаться добром, на самом деле может оказаться злом, и наоборот. Впрочем, в данном случае мы не предлагаем обсуждать то, насколько всерьез следует принимать эсхатологические пророчества вообще и пророчество о «переворачивании мира» в частности. Скорее, для нас это – лишь повод проанализировать некоторые парадоксальные метаморфозы и инверсии (т.е. обращения, переворачивания) деструктивных стратегий, которые имеют место в современном мире.

Разобьем эту тему на несколько смысловых блоков.

1. Инверсии «позитивного» и «негативного».

Когда-то понятие деструктивности ассоциировалось главным образом со стратегиями бунта и нигилистического отрицания. Но сегодня на смену отрицанию приходит иная, — более разрушительная форма деструктивности. Это – «утверждающая» и жизнеутверждающая позиция тех, кого Л.Н.Гумилев назвал «жизнелюбами», а Ф.Ницще – поколением «последних людей», которые «нашли счастье». Напомним знаменитое пророчество Ф.Ницше, — пророчество о «последнем человеке». «Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Смотрите! Я показываю вам последнего человека …Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех». «Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают»[1]. (Этой теме посвящен также знаменитый роман – антиутопия О.Хаксли «О дивный новый мир»).

Там, где сегодня еще опознается бытие, — оно опознается не столько по «чтойности», сколько по «ничтойности», не по присутствию, а по модусам отсутствия, — таков парадоксальный вывод М.Хайдеггера. Самое глубокое, что в нас есть – это «отрицательное самосознание» (термин Н.Бердяева), а также чувство покинутости и лишенности (тема французского экзистенциализма). Эту ситуацию М.Хайдеггер обозначил через неологизм «нетость», — «нетость священных имен» в современной культуре, — парадоксальным образом преобразовав отрицательную частицу «не» в субъект высказывания. Отсутствие – это тоже способ бытийствовать Богу в нашем мире. Это можно пояснить так: если мы еще способны замечать хотя бы отсутствие Бога, это означает, что Его отблеск еще присутствует в нас. Когда же общество утратит способность замечать даже отсутствие Бога, родится «довольное поколение», — тогда наступит эпоха великого опошления. Это будет означать, что блеск Божества во всемирной истории угас окончательно. После «забвения бытия» наступает «забвение забвения». Рождается общество, целиком ориентированное на т.н. «позитивные ценности» и утратившее способность замечать отсутствие: отсутствие Бога, отсутствие истины, отсутствие смысла и т.д.

Рассмотрим сначала более отвлеченный аспект этой темы. Это – философские концепции, которые можно назвать концепциями «абсолютно позитивных онтологий»: в них небытие лишается онтологического статуса, а любые отрицания, «не», негации переводятся на язык утверждений.

Истоки построения «абсолютно позитивных онтологий» можно увидеть в теме «вечного возвращения» Ф.Ницше. Воля к власти в ницщевской онтологии понимается как в высшей степени «позитивное» онтологическое начало, — «великое Да» бытия. Но интересно, что игра воли к власти, торжество этого утверждающего онтологического начала, проявляется в человеке как влечение к саморазрушению («Я люблю того, кто не умеет жить иначе, кроме как во имя собственной гибели…»), — мотив, который впоследствии развивается в психоанализе. Вместо «потусторонних» ценностей, — Бога или «Единого» предшествующей метафизики, которые могут адекватно мыслиться только в отрицательных предикатах, — Ницше предлагает другую точку опоры, — исключительно позитивную и «посюстороннюю». Это – «вечное возвращение», призванное в онтологии Ницше заменить метафизику Единого. Потусторонний мир идей заменяется «вечным возвращением» посюстороннего бытия.

Заметим: здесь в философию ХХ века вступает очень интересная тема. Это – тема повторения, одним из вариантов которой является тема «вечного возвращения» Ф.Ницше. Здесь прослеживается некий зловещий архетип. В архетипической символике традиционных обществ повторение считается фирменной печатью смерти, — тем клеймом, которое ставит смерть. (В частности, строгая симметрия лица считается предзнаменованием скорой смерти). Наличие двух одинаковых предметов вызывало в архаическом сознании чувство мистического ужаса; близнецы в этнографических обществах – сфера табу. Архетипическая связка «повторение – смерть» находит свое продолжение в философских доктринах ХХ в. (Фрейд, Делез, Бодрийар).

Как тема повторения, так и тема некоего всецело «позитивного» начала, которое парадоксальным образом, являет себя в человеке через инстинкт саморазрушения и смерти, — намеченные в философии Ницще, — развиваются далее в психоанализе. Всяческие «не», отрицания и негации присутствуют только в Ego и Суперego; бессознательное же всецело «позитивно» в том смысле, что ему неведомы «не» и «нет». Тут нельзя не упомянуть о некоторых современных психотехниках, — например, системе «НЛП» («нейро-лингвистическое программирование»). Кредо НЛП: каждый орган имеет свое собственное автономное маленькое сознание, которое, в отличие от сознания нашего Ego, является смутным и, вдобавок к тому, не понимает, что такое «не». Поэтому язык, посредством которого совершается программирование бессознательного, не должен содержать «не»: бессознательному понятны только «позитивные» речевые обороты. Техники воздействия на бессознательное связаны, таким образом, с очень интересной реформой языка. Это – проект построения абсолютно позитивной речи, в которой все отрицательные высказывания переведены на язык утверждения.

И опять мы видим продолжение уже знакомой нам темы: темы повторения как «фирменного клейма» смерти. В работе «По ту сторону принципа удовольствия» З.Фрейд обращает внимание на загадочный психический феномен – тягу к навязчивому повторению. Фрейд отмечает, что нередко подобные навязчивые повторения приобретают прямо-таки «демонический» характер, напоминая одержание. Причем в этой поздней работе Фрейд признает, что феномен повторения невозможно объяснить просто вытеснением либидиозных устремлений, как он пытался сделать в ранних работах. И чем же объясняется стремление к навязчивому повторению, с точки зрения Фрейда? – Влечением к смерти.

Итак, бессознательное пытается освободиться от ига ego и superego с их отрицаниями, запретами, «не», негациями… И что же приходит на смену отрицанию? – Повторение как архетипический символ смерти.

Ницшевские мотивы «вечного возвращения»; фрейдовские мотивы бессознательного, ничего не ведающего о том, что значит «не», соединяются в концепции «абсолютно позитивной» онтологии Ж.Делеза. Бытие, с точки зрения Ж.Делеза, абсолютно позитивно; онтология, как и бессознательное (которое у Делеза распадается на множество «личинок» субъекта), лишены «не». Отрицание, негация – это лишь свойство познающего сознания, а точнее, только репрезентативного слоя сознания. Но под экраном репрезентации находится субрепрезентативная онтология. Это онтология не «взаимоотрицающих» различий, а онтология «копошащихся» различий, между которыми нет взаимоотрицания. В отличие от упорядоченных взаимоотрицающих различий, «копошащиеся различия» Ж.Делеза всецело «позитивны». Это – «абсолютно позитивная» онтология. И, вместе с тем, это – мир разрушения. В мире «копошащихся различий» и «личиночных субъектов» господствует влечение к смерти, — стремление избавиться от бремени «Я» и рассыпаться на множество маленьких «позитивных» сознаний, которые не ведают ни о каких «не» и отрицательных предикатах.

2. «Ликвидация посредством переизбытка».

Этими словами Ж.Бодрийара можно охарактеризовать еще одну парадоксальную инверсию, которая характерна для современных форм деструктивности. Вся современная культура вовлечена в тотальный процесс «ликвидации посредством переизбытка».

Проблемы современной культуры можно представить как инверсию слов одного из героев романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»: «У вас чего ни хватись, того и нет». Сегодня – наоборот: «чего ни хватись, — того и навалом». Нужна истина? – Пожалуйста. По утверждению американского философа науки Н.Гудмена, наука сегодня страдает отнюдь не от недостатка истины, а наоборот, от избытка «истин». Н.Гудмен указывает на факт существования «неприводимо различных теорий» в современной фундаментальной науке. Это – ситуация, когда две, или более, фундаментальные теории одинаково непротиворечивы; в равной мере согласуются с данными эксперимента и, вместе с тем, не сводимы друг к другу. Иными словами, одна фундаментальная теория уже не противоречит другой, а все они могут быть признаны истинными одновременно, образуя «кучу малу». Нужно чудо? – Пожалуйста. Сегодня проблема уже не в том, что «чудес не бывает», как наивно думают некоторые атеисты, а наоборот, проблема – в избытке чудес. Любой гуру может продемонстрировать более или менее масштабные «чудеса». (В этой ситуации, как никогда, актуальна проблема критерия: как отличить настоящее Божье чудо от сотворенного тем, кто называет себя Богом). Нужен смысл жизни? — Современная культура, опять же, может предложить в избытке. Как замечает Ж.Бодрийар, современная культура уже не занимается отрицанием ценностей и страдает отнюдь не от их отсутствия. Наоборот, сегодня «ценности распространяются без какой-либо логики, во всех направлениях, присутствуя в каждой скважине и щели»[2]. Но, по утверждению Э.Левинаса, бессмыслица возникает не там, где отсутствует смысл, а там, где отсутствует иерархия между многочисленными смыслами.

Согласно концепции Ж.Бодрийара, современная культура вступила в фазу симулякров третьего порядка. Структуры, которые порождены симулякрами третьего порядка и которые, несомненно, есть зло и разрушение, — являют себя не в качестве отсутствия реальности, а наоборот, в качестве гиперреальности. Гиперреальность предстает нашему взору как максимальная густота бытия, абсолютно плотный мир, универсум сплошной заполненности. Если трансцендентальное означаемое в классической культуре существовало если не благодаря присутствию Бога, то хотя бы благодаря незамощенности места отсутствующего Божества, то в абсолютно заполненном мире гиперреальности это место исчезает. Поиски истины заменяются тем, что можно назвать замощением всего отпущенного пространства, по принципу: все, что можно помыслить, должно быть помыслено; все, что возможно высказать, должно быть высказано; все возможное существует. Так возникает абсолютно плотный мир смысла, в котором всякий смысл уничтожается в «белом шуме» бытия по принципу «ликвидации посредством переизбытка».

Гиперреальность, в которую сегодня соскальзывает вся культура, сравнивается Ж.Бодрийаром с шизофреническим бредом культуры. Специфика деструктивных процессов в случае клинической картины шизофрении, — совершается, опять же, как «максимальная густота реальности». Шизофренический бред, – подчеркивает Ж.Бодрийар, — это не утрата реальности, а, наоборот, бред гиперреальности. «Что характеризует его (то есть шизофреника) в наименьшей степени, так это утрата реального. все как раз наоборот, абсолютная близость, тотальная мгновенность вещей, ощущение незащищенности, отсутствие уединенности. Это конец внутреннего и интимного, выпячивание и прозрачность мира, который пересекает его без всяких преград».

В биологии есть такой термин, как шизогония. Шизогонией называется особый способ размножения простейших, который приводит к лавинообразному умножению количества особей (что отличается как от полового, так и от обычного бесполого размножения). Это можно сравнить с разрушительными процессами, совершающимися в различных областях современной культуры. Агония культуры трансформируется в шизогонию: происходит не ликвидация, а лавинообразное умножение «простейших».

3. «Левый» путь к спасению.

Если на одном полюсе разрушительных стратегий современного мира – «последний человек» Ф.Ницще, который «нашел счастье», то на другом полюсе разрушительных стратегий – религиозный экстремизм. Религиозный экстремизм являет собой еще одну парадоксальную инверсию деструктивности.

Современная эпоха может быть названа эпохой эсхатологических ожиданий. Современный мир демонстрирует прямо-таки очарованность эсхатологическими прогнозами – как в религиозных, так и в светских вариантах (вспомним, хотя бы, прогнозы Римского клуба или философское утверждение о «конце истории», — чем не светские варианты эсхатологии?) Вернемся к сюжету о переворачивании мира к концу времен. Этот сюжет объясняет очень многое в ценностной ориентации религиозного экстремизма. Согласно эсхатологической мифологии, мы сегодня живем в перевернутом мире: сегодня наверху находится то, что должно быть внизу, справа (и в прямом, и в переносном смысле этого слова) находится то, что должно быть слева, а добро и зло поменялись местами. Этот перевернутый мир как бы строит ловушки для того, чтобы человек ошибся в выборе и перепутал добро со злом, истину с ложью. Например, тема переворачивания мира содержится и в индуизме. Утверждается, что в конце Калиюги (последней фазы цикла) переворачивается нормальная иерархия каст: тем, кому надлежит быть внизу социальной лестницы, оказываются наверху, и наоборот. Если верить христианской эсхатологии, кульминацией переворачивания мира будет то, что в день прихода Спасителя Луна взойдет днем, а Солнце – ночью; Солнце будет двигаться с Запада на Восток.

Известный представитель философского направления, называющего себя «философией традиционализма», предлагает весьма радикальное толкование знаменитой евангельской фразы о том, что «первые станут последними, а последние — первыми». «Первые», которые станут «последними» — это, по мнению А.Дугина, так называемые, «корректные». Внешне они выглядят носителями «светлого начала» и «позитивных ценностей», Но они утратили живой духовный опыт, а потому под маской благочестия несут в себе «темную стихию гниения и смерти». «Последние», которые станут «первыми», — это те, которые наоборот, могут казаться носителями разрушительного и даже «демонического» начала, но, тем не менее, парадоксальным образом, будут спасены. Речь, иными словами, ведется о перемене местами «положительного» и «отрицательного» полюсов. А.Дугин, в частности, ссылается на христианское учение об апокатастасисе, — финальном возвращении некоторых демонических сущностей и энергий в небесные регионы [3].

Но, пожалуй, драматичнее всего о переворачивании мира и о «переоценке ценностей» в конце времен повествует мусульманское пророчество: «Дадджал (т.е. лжемессия) появится и принесет с собой воду и огонь, и то, что люди считали водой, будет жгучим огнем, а то, что люди будут считать огнем, будет, на самом деле свежей и сладкой водой. И те, кто будут жить в те времена, должны падать в то, что кажется огнем, поскольку это будет свежей сладкой водой». Или, в другом варианте: Дадджал «принесет с собой рай и огонь. Но его рай будет огнем, а его огонь – раем»[4]. Вероятно, этим указаниям и следуют мусульманские террористы.

Но, не смотря на издержки религиозного экстремизма, нельзя, тем не менее, не заметить, что тема «переворачивания» позитивного и негативного, все же содержит в себе момент истины, причем глубокой истины. И нужно, опять же, заметить, что глубокие истины вообще, а в сакральной сфере в особенности, не имеют ничего общего с общепризнанностью «здравого смысла» или «общечеловеческих ценностей», о которых так любят говорить сегодня. Глубокая истина (как в религии, так и в естествознании) всегда содержит в себе парадокс. Речь идет, в частности, об одном из самых «эзотерических» учений, которое в индуизме и буддизме получило название «путь левой руки». Путь «правой руки» – путь приобретения «парамит», или «совершенств», в буддизме (ваджраяна) сравнивается с медленным, но верным продвижением от подножия горы к ее вершине. Это – путь по извилистым тропкам, огибающим пропасти и скалистые выступы. Путь «левой руки», напротив, – путь прямой и быстрый, но чрезвычайно опасный. Он сравнивается с подъемом от подножия к вершине по натянутому канату: одно неосторожное движение – и идущий падает в пропасть. Здесь считается, что самый «прямой путь» изживания в себе греха – это совершение греха. Это объясняется тем, что грех содержат в себе источник самоотрицания и разрушает свою собственную основу, – некие тонкие субстанции нашего естества, в которых прорастают семена влечений. В тантрических учениях это сравнивается с тем, как жучки-древоточцы, поселяясь в дереве, в конце концов разрушают его, а значит, уничтожают то, что их питает. Интересно, что в доктринах «левой руки» путь «левой руки» иногда расценивается как тот единственно возможный путь, который еще остается современному человеку: в Калиюге (так называется последняя фаза цикла) «возвыситься можно только через то, что приводит к падению». Еще интересно заметить: такие исследователи, как Р.Генон и К0 считают, что подобные парадоксальные практики не являются исключительной чертой тантрического буддизма, но так или иначе имеет место в любой сакральной традиции.

Известно, что к эзотерике вообще и к «левым путям» в частности, христианская ортодоксия относится в высшей степени негативно. Но все же не следует слишком категорично утверждать, что христианство не имеет с этой традицией ничего общего. Нельзя не заметить, что сакральная сфера имеет весьма своеобразную топологию. «Корректный» мир повседневности, – мир середины, – безмерно далек от «полюсов»: как от райского блаженства, так и от адского огня. Но по мере удаления от корректной «середины», полюса начинают парадоксальным образом сближаться так, что их отделяет друг от друга лишь смещение «на волосок». Известно, что состояния, находящиеся «на волосок» от бездны, иногда могут вывести к спасению более прямым путем, чем путь религиозной «корректности». Классический пример: основателем Оптиной пустыни был раскаявшийся разбойник Опта, который в свое время наводил ужас на всю округу. В евангельском примере о разбойнике, который спасся, уверовав в один миг, нужно подчеркнуть, что спасшийся был разбойником (т.е. великим грешником) и висел на кресте. Напротив, трудно представить, что кого-то подобным образом может спасти раскаяние и страдание от мелких грешков: склок с сослуживцами, пустословия и т.д.

4. Метаморфозы смерти: смерть как уничтожение и смерть как повторение.

В архаических культурах мистический ужас смерти был связан не столько с деструктивными процессами разрушения мира (которые считались необходимой фазой в циклических пульсациях бытия), сколько с феноменами повторения, в которых виделась «печать смерти». Причем, надо думать, смерти более страшной, чем обычная смерть-уничтожение. Так, в индуизме несчастьем считается не смерть, а сансара, — то есть невозможность уйти из жизни в процессе бесконечного возобновления существования. Так и в культуре постмодернизма «смерть-уничтожение» трансформируется в «смерть-повторение». Агония культуры трансформируется в шизогонию. На смену ужасу смерти приходит кошмар невозможности прекращения существования в сериях бесконечно размножающегося самокопирования. Почти навязчивым мотивом в философских текстах (Арьес, Батай, Бодрийар) становится тема исключения смерти из культуры и ностальгия по «праву умереть» как атрибуту «моральной суверенности». Не заставляет ли это вспомнить знаменитые слова из «Откровения Иоанна Богослова»: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

[1] Ницше Ф. Так говорил Заратустра/Ф.Ницше. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: «Мысль», 1990, с. 11.

[2] Бодрийар Ж. Прозрачность зла. М., 2000, с.10.

Источник