- Уплотнение аорты сердца на эхокардиографии

- Атерома грудной аорты на эхокардиографии

- Эхокардиографическое обследование при уплотнении аорты

- Ассоциация атеромы грудной аорты и инсульта на эхокардиографии

- Эмболия во время манипуляции с аортой

- Ведение пациентов с атеромой аорты

- Общий подход к оценке атеросклероза аорты на эхокардиографии

- Влияние эхокардиографии на ведение пациентов

- Кардиоэмболические события, связанные с вмешательством

- Новая пероральная антикоагулянтная терапия (NOAC)

- Аорта уплотнена: что это значит, лечение, симптомы и причины

- Механизм развития

- Причины

- Текущий или перенесенный туберкулез

- Сифилис

- Аортит

- Гипертензия

- Возрастные изменения

- Атеросклероз

- Факторы риска

- Гиподинамия

- Чрезмерная физическая активность

- Ожирение

- Сахарный диабет

- Курение

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Осложнения

Уплотнение аорты сердца на эхокардиографии

Атерома грудной аорты на эхокардиографии

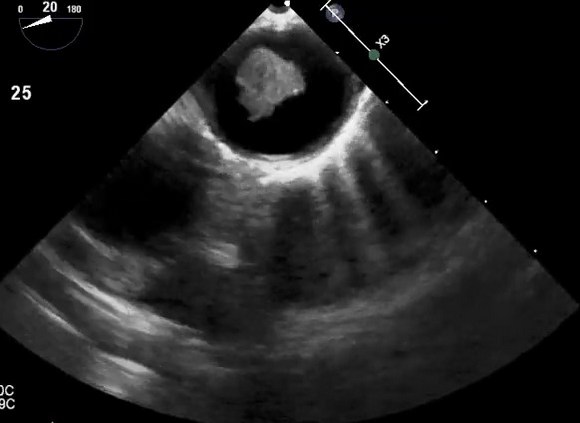

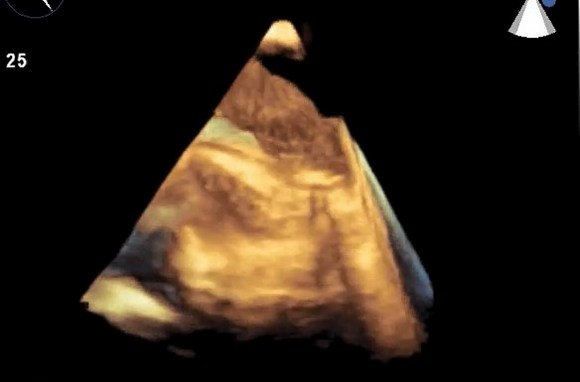

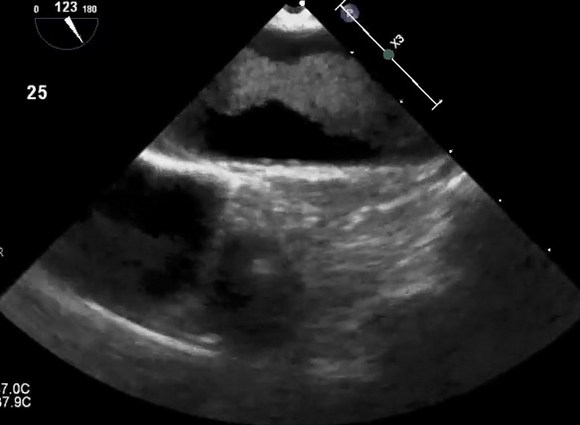

Атерома грудного отдела аорты обычно адекватно не визуализируется с помощью трансторакальной эхокардиографии и чаще всего в заключении пишут об уплотнении аорты. Таким образом, предпочтительным методом визуализации является ЧПЭхоКГ. Обычно аорта делится на три части: восходящая часть, дуга аорты и нисходящая аорта. С точки зрения риска церебральной эмболии наибольший интерес представляют восходящая грудная аорта и дуга аорты, проксимальнее места начала левой общей сонной артерии. При чреспищеводной эхокардиографии корень аорты лучше всего виден в продольной оси аортального клапана (

120°). Незначительное выдвижение датчика с уменьшением угла поворота (

90–100°) даст удовлетворительную визуализацию по длинной оси восходящей аорты в виде трубчатой структуры. На стыке верхней восходящей аорты и дуги аорты имеется эхокардиографическое слепое пятно из-за взаимного расположения левого главного бронха. Визуализация нисходящей аорты начинается в трансжелудочном разрезе.

Эхокардиографическое обследование при уплотнении аорты

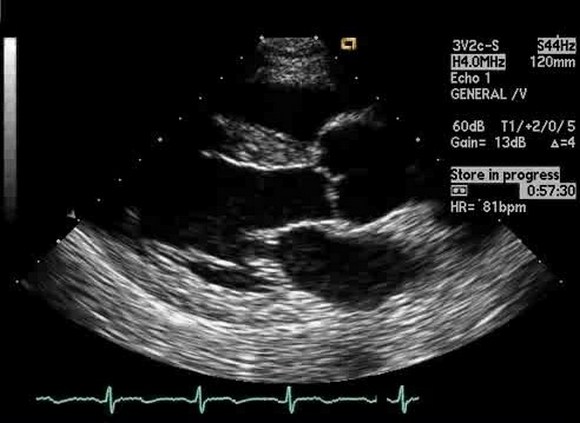

Атеросклеротические изменения грудной аорты все чаще признаются потенциально важным источником эмболии. Обычно сообщается о вращении ультразвукового зонда, при котором нисходящая грудная аорта попадает в окно визуализации. Нисходящая аорта находится позади и очень близко к верхней части желудка и пищевода, и глубина плоскости изображения должна быть отрегулирована для увеличения аорты.

Зонд постепенно извлекается, чтобы визуализировать всю нисходящую аорту грудного отдела, которая при 0° вращения появляется на ее короткой оси. Любое отклонение от нормы, начиная с уплотнения стенок, следует оценивать по его короткой и длинной осям с визуализацией при вращении 0 ° и 90 ° соответственно. Когда зонд введен на глубину примерно на 20 см от резцов, начнет появляться дуга аорты. Лучше всего это визуализировать, повернув зонд кпереди, чтобы открыть вид по длинной оси аорты и визуализировать истоки магистральных сосудов. Визуализация дуги аорты обычно сохраняется до конца исследования, поскольку многие пациенты испытывают рефлекторное рвотное движение от датчика в этом положении и считается его наиболее неудобной частью исследования, требующей его удаления. Эхокардиография может отличить слой интима-медиа сосуда от окружающих тканей, а также обнаруживает изменение между прилегающими тканями и яркой адвентицией. Поэтому для целей количественной оценки стандартно измерять толщину до уровня ярких адвентиций и маркировать это как толщину «атеромы» при уплотнении аорты. Традиционно атерома аорты классифицируется с использованием балльной системы I–IV, хотя, вероятно, лучше измерить глубину (толщину) бляшки и описать ее характеристики (наличие участков изъязвления, кальциноза, сидячей или педункулированной (на ножке) и / или степени поражения, подвижность атеромы). При гистологическом сравнении чреспищеводная эхокардиография при уплотнении аорты показала хорошую корреляцию в разделении нормального и минимального утолщения интимы от более сложных атером (93% совпадение) со 100% совпадением в обнаружении мобильного тромба.

Ассоциация атеромы грудной аорты и инсульта на эхокардиографии

Наблюдательные серии случай-контроль показали значительно более высокую распространенность сложной атеромы (подвижная или изъязвленная бляшка и бляшка толщиной> 4 мм) у пациентов с инсультом (21–27%) по сравнению с контрольной группой (4–13%). В проспективных исследованиях частота инсульта через 1 год у пациентов с выступающей атеромой составила 12%, а частота всех эмболических событий — 33%. Комбинация фибрилляции предсердий и сложной аортальной бляшки связана с более высоким риском инсульта (12–20% в течение 1 года) по сравнению с риском инсульта 1–2% для пациентов с фибрилляцией предсердий без значительного уплотнения аорты и бляшек. Независимо от антикоагуляции или аспирина, это еще одно свидетельство того, что независимый значительный эмболический потенциал связан с атеромой аорты. На распространенность инсульта или других эмболических событий, по-видимому, влияет морфология бляшек. Размер бляшек (толщина), кальцификация атеромы и их подвижность — все это важные характеристики. Увеличение толщины атеромы на эхокардиографии связано с более высоким риском инсульта с порогом 4 мм, в частности, связано со значительно более высоким риском инсульта. Значение видимого изъязвления бляшек неясно с имеющимися данными, предполагающими, что изъязвление в более тонких бляшках связано с повышенным риском, в то время как эта взаимосвязь не значима в более толстых (> 4 мм) бляшках. Наличие кальцификации в бляшках связано со снижением риска эмболических событий, что, вероятно, объясняется тем фактом, что кальцификация, скорее всего, представляет собой наличие более хронических фиброзных бляшек с меньшим содержанием липидов. Мобильные компоненты атеромы аорты также связаны с повышенным риском эмболии с эхопатологической корреляцией, предполагающей, что эти мобильные элементы являются тромбом. Основываясь на текущих данных, похоже, что большинство эмболических событий, связанных с атеросклерозом аорты, являются вторичными по отношению к эмболизации тромбом, который образовался на этих атеросклеротических поражениях.

Эмболия во время манипуляции с аортой

Существует риск эмболии при манипуляциях на аорте во время кардиохирургических операций или катетеризации левых отделов сердца. Эмболические осложнения при катетеризации сердца редки (частота инсульта 0,5%). Однако, когда все же возникают эмболические осложнения, часто встречается атерома аорты. Сообщаемая частота эмболических осложнений во время кардиохирургических вмешательств с использованием искусственного кровообращения составляет 2–7%. Пациенты с атеромой аорты> 5 мм на ЧПЭхоКГ имеют значительно более высокий риск интраоперационного инсульта. Интраоперационная или эпикардиальная эхокардиография используется для оценки аорты, чтобы помочь стратифицировать риск этих пациентов и найти безопасную точку для введения канюли и пережатия.

При эпикардиальной эхокардиографии используется высокочастотный малогабаритный (трансторакальный) датчик, покрытый стерильной оболочкой, помещенный непосредственно на аорту для визуализации восходящей аорты и дуги аорты с отличным разрешением. «Стойка» (перчатка, заполненная физиологическим раствором) может увеличить расстояние между датчиком и аортой, обеспечивая удовлетворительную визуализацию передней стенки, которую бывает трудно увидеть (слишком близко), если датчик размещен непосредственно на аорте.

Ведение пациентов с атеромой аорты

Не существует единого мнения относительно оптимального ведения пациентов со сложной атеромой аорты. Использование антитромботических агентов и / или антикоагулянтов представляется логичным, учитывая ключевую роль тромба в эмболических событиях. Терапия аспирином обычно назначается всем пациентам со значительным атеросклеротическим заболеванием. Также обычно рассматриваются ингибиторы HMGCo-A-редуктазы (статины) с их документально подтвержденными преимуществами у людей с атеросклерозом. Уменьшение частоты инсульта было зарегистрировано у пациентов с гиперлипидемией, а также у пациентов с более «нормальным» уровнем холестерина. Несмотря на то, что антикоагулянтная терапия не была проспективно оценена для пациентов с атеромой аорты, данные наблюдений предполагают, что она, вероятно, полезна.

Тромбэктомия и эндартерэктомия сложной атеромы дуги аорты могут рассматриваться как хорошие кандидаты на хирургическое вмешательство с рецидивирующими эмболическими событиями, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию. Однако такой подход связан с высоким уровнем неврологических и сосудистых осложнений.

Общий подход к оценке атеросклероза аорты на эхокардиографии

Сердечно-сосудистый источник эмболии все чаще выявляется при обследовании пациентов с острой церебральной, периферической или висцеральной ишемией. Большинство отчетов сосредоточено на источниках эмболии у пациентов с инсультом. Как уже отмечалось, уровень доказательств, демонстрирующих убедительные причины и следствия, ограничен, и эти потенциальные источники лучше всего описывать как «ассоциации», а не как убедительные причины. Важно тщательно оценить пациентов на предмет всех потенциальных источников, и не исключено обнаружение у него более одного потенциального источника, тем более что распространенность многих из этих факторов увеличивается с возрастом. Кроме того, как заболевание сонной артерии, так и атерома грудной аорты являются проявлениями одного и того же патологического процесса, и неудивительно, что пациенты со значительным атеросклерозом сонных артерий имеют более высокую распространенность атеросклероза дуги аорты, чем пациенты без заболевания сонных артерий. Следовательно, может потребоваться оценка аорты, особенно если неврологическое событие контралатерально стенозу сонной артерии или если заболевание сонной артерии связано с периферическими или висцеральными эмболами.

Влияние эхокардиографии на ведение пациентов

Как только наступила острая фаза неврологического события, основная цель — выявить любые потенциально излечимые источники и предотвратить повторяющиеся, потенциально фатальные события. Данные показывают, что частота рецидивов для всех подтипов инсульта составляет 9,4% в год и 10% для криптогенного инсульта. Сообщается, что чреспищеводная эхокардиография полезна для стратификации риска у пациентов после инсульта. Одна серия пациентов, за которыми наблюдали в течение 2 лет и которые были разделены на группы низкого и высокого риска (на основании наличия хотя бы одного вероятного или возможного фактора риска эмболии при ЧПЭхоКГ), показала, что пациенты из группы низкого риска чувствовали себя значительно лучше (выживаемость составила 92% против 63%, p = 0,04). В исследовании STEPS (242 пациента после ЧПЭхоКГ по поводу необъяснимого инсульта)при уплотнении аорты, демонстрировала атерому аорты и дилатацию ЛЖ, выявила подгруппы с высоким риском повторного инсульта при лечении одним аспирином, что указывает на потенциальную роль эхокардиографии в помощи в выборе терапии и ее влиянии на исход после индексного церебрального события. Однако необходимы проспективные исследования, чтобы определить, можно ли преобразовать идентификацию предикторов рецидива инсульта в улучшение результатов лечения пациентов.

Кардиоэмболические события, связанные с вмешательством

При расширенном использовании вмешательств во время лечении сердечно-сосудистых заболеваний наблюдались побочные эффекты, такие как ятрогенные инсульты и системная эмболизация. Коронарная ангиография, одна из наиболее широко используемых процедур, наряду с чрескожной реваскуляризацией, произвела революцию в лечении ИБС. Однако, когда инсульт усложняет эти процедуры, он сводит на нет получаемые от него преимущества и ускоряет нанесение вреда. Использование определенных методов может помочь снизить этот риск. Исследователи показали, что промывание катетеров в нисходящей аорте с последующим продвижением к корню аорты значительно снизило частоту микроэмболизации по сравнению со стандартным препарированием катетера в восходящей аорте.

Кроме того, сведение к минимуму количества маневров с катетером значительно снижает риск микроэмболизации головного мозга. Также, было обнаружено, что левый лучевой доступ имеет меньший риск эмболизации мозга, чем правый лучевой. Этот результат был в основном связан с меньшим количеством маневров катетера, необходимых для левостороннего лучевого доступа. Более того, технологические достижения позволили ввести новые процедуры в мир лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из таких сложных процедур является чрескожное транскатетерное введение аортального клапана (TAVI), которое стало предпочтительной процедурой для пациентов с аортальным стенозом высокого хирургического риска. Было показано, что TAVI связан с повышенным риском сосудистых эмболий (частота 30-дневного инсульта колеблется от 2 до 5%). Точно так же аблация фибрилляции предсердий в настоящее время выполняется все чаще. Многие обсервационные исследования показали, что тихие инсульты вторичны по отношению к этим процедурам.

Следовательно, взвешивая риск сосудистых событий, связанных с этими вмешательствами, ожидается, что с развитием технологий, повышением квалификации и тщательным отбором пациентов эти процедуры должны стать более безопасными со временем. Примером модификации технологии для уменьшения инсульта является введение кругового катетера MER при абляции фибрилляции предсердий.

Новая пероральная антикоагулянтная терапия (NOAC)

Недавнее внедрение новых методов лечения пероральными антикоагулянтами (NOAC) предоставило больше возможностей для пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий. Основные преимущества NOAC заключаются в том, что эти агенты не требуют мониторинга, имеют быстрое начало действия и значительно снижают риск внутричерепного кровотечения по сравнению с пероральным антагонистом витамина K (VKA). Основные недостатки этих агентов заключаются в том, что их использование противопоказано при тяжелой почечной недостаточности и отсутствии антидота, чтобы обратить их действие, когда это необходимо. В дополнение к использованию NOAC в качестве хронической замены VKA, недавно исследование XVeRT показало, что пероральный ривароксабан можно безопасно использовать в качестве возможной альтернативы терапии VKA для предотвращения тромбоэмболических событий у пациентов, подвергающихся плановой кардиоверсии.

Предпринята попытка расширить использование NOAC для механических сердечных клапанов. Испытание дабигатрана по сравнению с варфарином у пациентов с механическими клапанами сердца было преждевременно прекращено после включения 252 пациентов из-за повышенного количества случаев тромбоэмболии и кровотечений среди пациентов в группе дабигатрана. Аналогичным образом, исследование RE-ALIGN было прекращено на раннем этапе из-за более высоких тромботических осложнений у пациентов с механическими сердечными клапанами, получавших дабигатран, по сравнению с пациентами, получавшими варфарин. Таким образом, до сих пор данные не подтверждают использование терапии NOAC у пациентов с механическими сердечными клапанами.

Источник

Аорта уплотнена: что это значит, лечение, симптомы и причины

Нарушение функциональной активности сосудов — распространенная в кардиологической практике проблема. В основном имеет органическое происхождение, дефекты приводят к невозможности адекватного кровообращения в тканях. Это опасно.

Уплотнение аорты это — не диагноз. Речь о случайная клиническая находка, полученная в результате инструментального исследования. Объективно представляет собой гипертрофию, (разрастание) тканей по всей толщине структуры сосуда.

Вопреки возможному заблуждению, это не хорошо. Ригидность (падение эластичности), сказывается на способности сосуда переносить колоссальные нагрузки.

Возможно, и даже вероятно развитие множества опасных осложнении: от аневризмы до моментального разрыва с массивным кровотечением и смертью в продолжение считанных секунд.

Если аорта уплотнена, это значит, что имеет место сторонняя патология, отклонение не бывает первичным, оно всегда обусловлено другим заболеванием.

Подавляющее большинство случаев связано с туберкулезом, артериальной гипертензией и атеросклерозом. Соответственно, показана терапия главного состояния.

Механизм развития

Основу патологического процесса составляет деструкция стенки аорты или постоянное повышенное воздействие на структуру.

В первом случае речь идет о инфекционно-воспалительных, реже аутоиммунных процессах. В результате постоянного нарушения анатомической целостности эндотелия и прочих тканей возникает грубое рубцевание.

Эпителизация приводит к постепенному зарастанию просвета, плотной, соединительной тканью и его сужению. Кровоток ослабевает, а давление на локальном участке становится выше за счет необходимости преодоления механического препятствия.

Второй фактор примерно идентичен, в плане создания избыточной нагрузки на стенки сосудов. Основной этиологический момент — рост артериального давления и постоянная сохранность показателей тонометра на стабильно высоких цифрах.

Оба варианта несут колоссальную опасность для жизни и здоровья человека.

Органические нарушения сложно лечатся, да и браться за столь непредсказуемые случаи готов не каждый врач. Потому логичным решением станет проведение лечения на ранних этапах, когда анатомических отклонений еще нет.

Причины

Существуют как фундаментальные факторы, так и моменты риска, которые непосредственно не обуславливают развития патологического процесса. Первая группа:

Текущий или перенесенный туберкулез

Это опасное инфекционное заболевание. Провоцируется микобактерией, также она называется палочкой Коха. Может длительное время существовать без симптомов. Клиника формируется уже на выраженных стадиях.

Поражение аорты выступает осложнением, распространенность — до 25% от общего количества случаев. Сроки не имеют значения, возможно вовлечение на первых же этапах, что сказывается на общем прогнозе.

Происходит разрушение стенок сосуда и их рубцевание, просвет суживается, процесс самостоятельно прогрессирует. Восстановление возможно только при комплексном лечении туберкулеза в условиях стационара.

Общая длительность курации — 6-12 месяцев. Госпитальный этап — не более 3-х. Остальной период приходится на амбулаторную помощь. В течение всей последующей жизни пациент должен проверяться на предмет рецидивов.

Сифилис

Опасность приходит не сразу. Эта венерическая инфекция может передаваться неполовым путем, но вероятность такого варианта крайне мала.

Требуется срочное лечение состояния. Потому как поражение аорты встречается примерно в 30% ситуаций.

Уплотнение стенок аорты возникает не сразу, это позднее осложнение. Известны случаи развития отложенного явления после 10-20 лет от условного излечения сифилиса.

Потому таким пациентам рекомендуется каждые 6 месяцев проходить хотя бы эхокардиографию и внимательно следить за самочувствием.

Аортит

Воспалительный процесс в соответствующем сосуде. Встречается относительно редко. Опять же, как следствие перенесенного инфекционного заболевания.

Выступает осложнением герпеса, поражения пиогенной флорой, миокардита септического плана. В редких случаях развивается как результат аутоиммунных патологий. Например, ревматизма или васкулита.

Лечить воспалительные заболевания нужно своевременно, потому как вероятность осложнений значительная.

Аортит купируется антибиотиками или же иммуносупрессорами, зависит от этиологии процесса. В любом случае показана госпитализация в кардио-стационар.

Гипертензия

Стабильный рост артериального давления. Возникает по множеству причин, которые сами требуют выявления и квалифицированной оценки докторами.

На первой стадии отклонения, когда болезнь еще непостоянна в проявлениях, есть шанс на нормализацию. Как только состояние прогрессирует, риски нарушения растут. Третья степень гипертонической болезни лечению не поддается.

Как было сказано, уплотнение аорты сердца — результат дегенерации, чрезмерной нагрузки на стенки или же сочетания этих факторов.

В отсутствии терапии велика вероятность разрыва сосуда. Рано или поздно это произойдет. Назначают специфические медикаменты для понижения артериального давления (ингибиторы АПФ и прочие, по показаниям).

Возрастные изменения

Нарушение функциональной активности, анатомических характеристик соединительной ткани, из которой состоит аорта и ее стенки. В основном оказывается результатом возрастных изменений.

Возможны варианты. Те же явления наблюдаются при сахарном диабете, генетических патологиях, аномалиях внутриутробного развития со спонтанными чертами.

Атеросклероз

Бывает двух типов.

- Первый — сужение сосуда, стеноз. Возникает у курильщиков, алкоголиков, наркоманов, лиц с артериальной гипертензией. Выступает осложнением, требует срочной помощи. При стабильном процессе может потребоваться операция, если консервативные методики не возымели эффекта.

- Второй вариант — окклюзия или закупорка сосуда холестериновой бляшкой. Результат нарушения обмена липидов в организме. Представляет меньшую опасность, поскольку состояние складывается в течение месяцев или даже лет.

Постепенно образование кальцифицируется, покрывается минеральными солями. Такую атеросклеротическую бляшку статинами уже не растворить. Требуется проведение оперативного лечения.

Факторы риска

И соответствующие им группы повышенной вероятности развития уплотнения:

Гиподинамия

Недостаточная двигательная активность человека. Присуща как лежачим больным, прикованным к инвалидной коляске, так и к лицам, ведущим сидячий образ жизни. Коих большинство в наши дни.

Развивается застой крови, нарушается общая гемодинамика. Уплотнение аорты — возможный вариант, но не единственная проблема.

Для снижения рисков процесса, достаточно хотя бы часа пеших или велосипедных прогулок. Больше можно, на усмотрение самого человека. Если нет противопоказаний.

Чрезмерная физическая активность

Приводит к росту артериального давления, выбросу неадекватного количества кортизола, стрерлидных гормонов и катехоламинов.

Это провоцирует сужение просвета сосудов, в том числе аорты. Нарушается кровоток, повышается нагрузка на структуры. Организм вынужден сопротивляться.

Вообще же, уплотнение стенок аорты — это компенсаторный механизм, направленный на предотвращение разрыва в результате избыточной нагрузки.

Ожирение

Сказывается не повышенная масса тела, хотя и она играет роль. Ответственность лежит на нарушении нормального липидного обмена. Жиры депонируются (откладываются), быстрого катаболизма, то есть расщепления, нет.

Избыток попадает в кровеносное русло. Ввиду своей структуры, липиды хорошо закрепляются на сосудах. Затем процесс продолжается, образование разрастается, стенки аорты утолщаются и теряют эластичность.

Остановить нарушение можно только с помощью препаратов, статинов. Также показано изменение рациона. Меньше жиров и легкоусвояемых углеводов, больше белка, растительной пищи.

Лишний вес вызывает повышение артериального давления, ускорение сердечной деятельности за счет высокой нагрузки на мышцы (достаточно представить, кому будет легче: человеку с пустыми руками или тому, кто несет на себе мешок картошки).

Сахарный диабет

Вызывает генерализованное нарушение работы всех органов и систем. В том числе и кровеносной.

Процесс двойственный. С одной стороны стабильное сужение аорты и прочих структур, с другой нарушение липидного обмена. Развивается атеросклероз.

Вероятность смерти в результате разрыва сосуда растет без лечения каждый месяц, если не ежедневно. Потому необходима своевременная диагностика эндокринного заболевания.

Курение

Длительное. На фоне постоянного потребления табака, смол, кадмиевых соединений формируется физиологическое привыкание организма. Развивается стенозирующий атеросклероз.

Даже после отказа от вредной привычки спонтанного регресса сужения на наступает. Необходимо лечение. Учитывая, что многие возвращаются к пагубному пристрастию, вероятность дальнейшего развития патологии увеличивается.

Наконец, сказывается алкоголизм, применение психоактивных веществ. Многие любители наркотиков не успевают дожить ни до разрыва, ни до аневризмы аорты. Смерть наступает от сердечной недостаточности намного раньше. Алкоголики имеют больше шансов.

Причины исключаются постепенно. По одной в ходе диагностики.

Симптомы

Как таковых проявлений нет. Если стенки аорты уплотнены клиническая картина отсутствует. Признаки и нарушения самочувствия возникают позже, после осложнения патологического процесса.

Органические изменения, вроде аневризмы аорты, дают такие моменты:

- Болевой синдром. Локализация и характер зависят от места нарушения. При поражении брюшного отдела — дискомфорт в животе, в груди — давящие, жгучие ощущения. Если дуга аорты уплотнена, боли в шее, переходящие в дискомфорт в места расположения сердца.

- Одышка. Нарушение естественного физиологического процесса.

Далее проявления зависят от того, какой участок подвергся изменения.

- Тошнота, рвота, изжога, отрыжка, прочие диспепсические явления. Ложно таких пациентов отправляют в гастроэнтерологию.

- Повышенное газообразование в кишечнике.

- Пульсирующие ощущения в животе.

Дуга, нисходящий отдел:

- Невозможность нормально сглотнуть.

- Нарушения голоса, тембра и вообще способности говорить.

- Избыточная выработка слюны.

- Слабость.

- Онемение верхних и нижних конечностей. В исключительных случаях возникают парезы и параличи. Это результат компрессии нервных корешков.

Такие состояния подлежат срочному лечению, возможны необратимые изменения со стороны опорно-двигательного аппарата.

Уплотнение корня аорты, и восходящего отдела:

- Боли в груди.

- Одышка.

- Нарушение частоты сердечных сокращений, прочие аритмии.

- Цефалгия, вертиго.

- Потеря сознания, обмороки.

Классические признаки поражения кардиальных структур.

Ориентироваться на симптомы при выявлении причин плохого самочувствия нельзя. Это ненадежные клинические признаки.

Диагностика

Проходит в амбулаторных условиях, под контролем врача-кардиолога или сосудистого хирурга. Показаны следующие мероприятия:

- Устный опрос человека. Чтобы составить примерную картину.

- Сбор анамнеза. Семейная история, пагубные привычки, перенесенные патологии.

- Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений.

- Эхокардиография. Одна из первых методик. Дает представление о состоянии самого мышечного органа и восходящего отдела аорты, дуги.

- Аортография. Целенаправленная оценка крупнейшего сосуда. Используется как для верификации диагноза, так и для определения эффективности проводимого лечения.

- МРТ. Применяют для уточнения локализации патологического очага. Обычно томографию назначают перед операцией, в качестве информативного способа визуализации тканей.

- ЭКГ. Для выявления функциональных нарушений, которые неминуемо возникают на развитых стадиях изменений в аорте.

- УЗИ брюшной полости.

- Обзорный рентген грудной клетки.

Методы дают крупицы ценной информации. Чтобы составить полную картину нужно провести все указанные мероприятия. Они не опасны и безболезненны. Потому медлить не рекомендуется.

Лечение

Зависит от первичного диагноза. Задачи терапии — предотвратить осложнения, устранить происхождение состояния. Применяются медикаменты.

Какие — определяет врач, исходя из основного заболевания:

- Антигипертензивные. Ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, средства центрального действия, бета-блокаторы, диуретики мягкого эффекта.

- Статины. Растворяют холестерин, предотвращают его дальнейшее отложение на стенках сосудов.

- Тромболитики, антиагреганты. Не дают застаиваться крови, улучшают ее текучесть, реологические свойства, не позволяют образовываться опасным сгусткам.

- Противотуберкулезные средства. Также медикаменты для терапии сифилиса.

Операция требуется при формировании угрожающей аневризмы, на фоне кальцификации холестериновой бляшки. На усмотрение специалиста после тщательного обдумывания всех вариантов.

На протяжении жизни показано изменение рациона. Меньше жиров, легкоусвояемых углеводов, больше белка и растительных продуктов, пешие прогулки, минимально допустимая физическая активность, полноценный отдых в ночное время. Вопросы коррекции образа жизни также решаются специалистом.

Прогноз

Само по себе уплотнение аорты — это не диагноз, а всего лишь находка инструментального плана. Сказать что-либо конкретное можно после оценки первопричины.

Большую роль играют такие факторы:

- Динамика отклонения. Прогрессирование ассоциировано с более тяжелым общим состоянием и исходом.

- Возраст человека. Пожилые лица имеют сравнительно неблагоприятный прогноз течения.

- Семейная история. Если в роду был хотя бы один представитель с рассматриваемым состоянием, необходимо тщательно проверяться каждые полгода. У таких лиц прогрессирование аномалии идет быстрыми темпами. Потому промедление снижает шансы на успешное лечение.

- Наличие сопутствующих соматических патологий. Среди особенно опасных — гипертония, сахарный диабет, метаболические синдромы, атеросклероз.

- Возможность и необходимость радикального лечения. Если требуется операция, прогноз изначально хуже. Далее все зависит от успеха проведенной терапии. Отсутствие такой потребности дает лучший исход, хотя и не гарантирует его.

В общем и целом даже аневризма, как одно из наиболее тяжелых осложнений ассоциирована с выживаемостью в 85-90%.

Сердечная недостаточность, нарушения кровообращения в головном мозге снижает шансы больного на 30-40%.

Осложнения

- Тромбоз. Образование сгустка в одной из артерий, бывает и в самой аорте. Вызывает локальную ишемию. При отрыве и перемещении в русле часто перекрывает легочный сосуд, коронарные структуры, что сразу приводит к смерти.

- Аневризма. Стеночное выпячивание. Наблюдается на фоне стабильной дегенерации, дистрофии тканей аорты.

- Разрыв, расслоение. Приводит к летальному исходу в течение считанных секунд. Обратные случаи были, но они казуистичны. Насчитается едва ли больше 0.5%.

Уплотнение стенок аорты — это не самостоятельное заболевание. Оно не считается диагнозом и не представлено в классификаторе МКБ-10. Это следствие, случайная находка.

После устранения первопричины есть все шансы остановить прогрессирование, добиться результата, без влияния на качество и продолжительность жизни.

Источник