- Что значит ухожу по французски

- Что значит «уйти по-французски»? Подборка любопытных фактов

- Белые и бурые медведи могут скрещиваться

- То, что у нас называется «уйти по-английски», англичане назовут to take French leave

- В Дании иметь автомобиль — очень дорогое удовольствие

- В Франции есть закон, который обязывает производителей парфюмерии предоставлять образец каждого аромата для хранения в специальной библиотеке

- В японском языке более 20 систем счёта

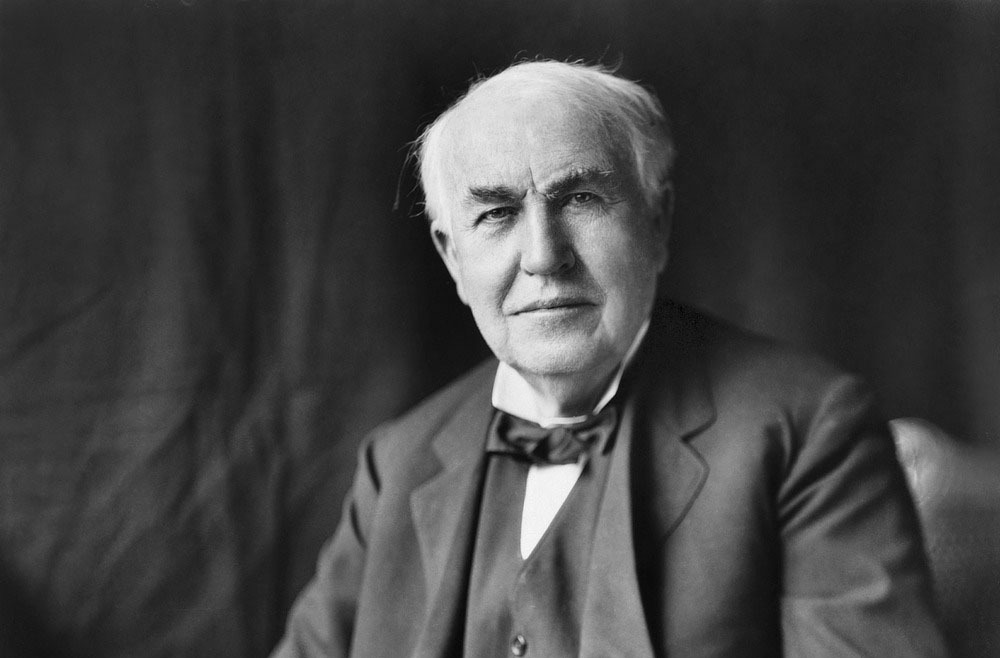

- Томас Эдисон, великий изобретатель и успешный бизнесмен, плохо учился в школе

- В английском языке произношение слов является одним из самых сложных моментов при обучении

- 25% близнецов рождаются «зеркальными»

- Кошки не способны видеть в полной темноте

- Считается, что в английском языке нет слова «вы» и все обращаются друг к другу на «ты» — you

- Уйти по-английски или все-таки по-французски? Что означало это выражение изначально?

- Что значит «уйти по-французски»?

- Ушел по Французски

- Кто вы, господин Лаперуз? Часть 1/2

- Кратер Лохнагар

- Хитрость короля

- Неизвестная армада

- Такие разные африканские страны под влиянием европейского колониализма

Что значит ухожу по французски

Выражение «уйти по-английски» своим появлением, как полагают, обязано французским военным, которые в период Семилетней войны 1756—1763 гг. самовольно покидали расположение части. В английском языке тогда появилась фраза «to take French leave». Приблизительно в то же время французы — в пику англичанам — стали употреблять в родном языке аналогичное по смыслу выражение (англ. вариант — «to take English leave»); взаимные обвинения у англичан и французов были довольно распространенным явлением. В XVIII веке обе фразы также употреблялись, когда речь шла об участниках бала или приема, которые покидали его, не попрощавшись с хозяевами/организаторами мероприятия. Другие версии связывают выражение с основателем парижского Жокей-клуба Генри Сеймуром, известным нелепыми выходками, жаргонным названием вора или туалета

Во время семилетней войны (1756 — 1763) французские военнопленные самовольно покидали расположение части, и тогда в английском языке появилась эта язвительная фраза!

Вообще-то говорят :»уйти по-английски» :-))) Это значит не попрощавшись, а вот немцы считают, что уйти по английски прихватив с собой, какую либо вещь :-))))

То же, что и уйти по английски — не прощаясь. Французы и англичане всегда были врагами и придумали эти выражения по отношению друг к другу.

И опять без бороды(((((( хоть бы одним глазком пощупать)))) Наверно, то же самое, что «по-английски» — но только для англичан)))))

Я вот знаю: уйти по английски — молча из компании, а по французки — уйти молча от спящей любовницы. Но может я ошибаюсь.

Осмелюсь предположить что уйти, не прощаясь,не оплатив счет, или захватив с собой что-либо без разрешения.

сказать «ориведерчи, мсье» и уйти французскими ногами по французскому полу, виляя французской задницей)

это когда Mr. Zenkerу дают 100 кг гирю вместо парашюта и выкидывают с 600 метровой высоты над Индийским океаном

Ну, если по-английски — это незаметно, по-французски, вероятно, размахивая руками, стаканами и целуясь.

англичане-«украли» у франзузов «уход»! но французы-не только не прощались. -но и не платили по счету. )

Бояться сказать, что уходят.Усталость от выяснения отношений, наверное. Или боязнь обидеть словом.

Так это, англичане никогда с французами то и не дружили. Вот и приписывают друг другу всякие гадости.

расцеловав всех)))))хотелось бы такой ответ,но исторически там что то про женщин легкого поведения.

С гордо поднятой головой и презренным взглядом. И не важно, что за дверью сползешь по стенке.

то есть уйти, не прощаясь, или не оплатив счет, или захватив с собой что-либо без разрешения.

более известен уход по-английски..тихо. не привлекая внимания..а по-французски.

уйти, не прощаясь, или не оплатив счет, или захватив с собой что-либо без разрешения.

раскляняться в три погибели, облобызать ручку итихонько уйти, открыв дверь задом)))

это значит уйти не попрощавшись ,не оплатив счет . или что то незаметно украсть.

Источник

Что значит «уйти по-французски»? Подборка любопытных фактов

Как уйти по-английски мы знаем, а что значит «уйти по-французски»? Читайте в нашей новой подборке фактов!

Белые и бурые медведи могут скрещиваться

Их детёныши называются «пизли», от «полярный» и «гризли».

То, что у нас называется «уйти по-английски», англичане назовут to take French leave

…то есть — «уйти по-французски».

В Дании иметь автомобиль — очень дорогое удовольствие

Машина стоит как треть дома, кроме того, очень высокая плата за страховку, парковку и т. п. Поэтому датчане ездят на велосипедах.

Фото: Eric Morasse / Pixabay

В Франции есть закон, который обязывает производителей парфюмерии предоставлять образец каждого аромата для хранения в специальной библиотеке

По аналогии с государственными библиотеками, хранящими книги.

В японском языке более 20 систем счёта

Люди, книги, электронные устройства, длинные вещи, мелкие животные, птицы, кролики — все имеют собственные числительные.

Томас Эдисон, великий изобретатель и успешный бизнесмен, плохо учился в школе

Причём настолько плохо, что его перевели на домашнее обучение как «безнадёжного» ученика.

В английском языке произношение слов является одним из самых сложных моментов при обучении

Например, слова though, rough, cough, through, bough и thorough имеют на конце одинаковые четыре буквы, но при этом они не рифмуются между собой.

25% близнецов рождаются «зеркальными»

Например, они могут иметь одинаковые родинки, но на противоположных щеках, а если один из них правша, второй будет левшой. Иногда даже органы близнецов имеют зеркальное расположение.

Кошки не способны видеть в полной темноте

Чтобы ориентироваться в пространстве, им нужен хотя бы малейший источник света. В домах людей кошки спят по ночам, так как в темноте им просто нечем больше заняться. В природе кошки обычно ведут сумеречный образ жизни.

Считается, что в английском языке нет слова «вы» и все обращаются друг к другу на «ты» — you

На самом деле, как раз наоборот — в английском языке нет слова «ты», а you означает «вы». Слово «ты» было — thou / thee — но вышло из употребления.

Источник

Уйти по-английски или все-таки по-французски? Что означало это выражение изначально?

Выражение «уйти по-английски» придумали французы в ответ на аналогичное английское выражение «уйти по-французски» – то есть уйти, не прощаясь, или не оплатив счет, или захватив с собой что-либо без разрешения. Все это происходит от всем известной «нелюбви» между англичанами и французами. Обычно это долгоиграющее чувство связывают с длительными войнами между этими двумя странами, но может быть это такая странная любовь к ближайшему соседу.

Англичане приписывают манеру уходить не прощаясь французам, поэтому-то в английском и есть выражение «to take French leave» с тем же самым значением. Предположительно происходит из французской традиции середины XVIII в. уходить с балов и обедов, не сказав “до свидания” хозяевам дома.

Впервые это выражение появилось в английском языке во время Семилетней войны (1756 – 1763), вызванной обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Поэтому, наверное, и существуют такие взаимные обвинения у англичан и французов. Отсюда можно сделать вывод, что «уйти по-английски» является, своего рода, ответом французов британцам.

Другие английские выражения, показывающие пренебрежительное отношение к французам:

«pardon my French» – «извините за выражение» (думаю, вы знаете схожую фразу в русском языке) ;

«French postcards» – непристойные открытки с изображением обнаженных женщин (кстати, французы называют такие открытки «American postcards»);

«French walk» – высылка из города или вышибание из бара;

«pedlar’s French» – воровской жаргон.

Существуют и другие объяснения происхождения выражения «filer à l’anglaise» («уйти по-английски») во французском языке.

Например, такие:

— слово «anglaise» появилось в результате искажения при произношении слова «anguille» (угорь – ускользнуть как угорь)

— в XVI веке какого-то кредитора прозвали Англичанином (un Anglais). Легко представить, как кто-нибудь из должников «уходил по-английски» («filer à l’anglaise»), когда видел поблизости «любимого» кредитора.

В традиционном английском языке можно долго и с интересом выискивать выражения, подтверждающие страстные чувства англичан к французам (у французов, кстати, таких выражений гораздо меньше) . Так, чопорные англичане, тема секса для которых является в некоторой степени «запретной» , множество неприличностей связали с французами. Пошлые открытки назывались «французскими картинками» , проститутки – «французской конной гвардией» . Пользовавшийся услугами проституток «брал уроки французского» , и иногда в результате этого «ему делали французский комплимент» (то есть заражали сифилисом) . Ну а выражение «французский поцелуй» (словно сами англичане никогда бы до такого не додумались) осело даже в русском. Как и «простите мой французский» – как и мы, англичане и по сей день могут произносить эту фразу, выругавшись.

Источник

Что значит «уйти по-французски»?

Уйти по француски, уйти по английски : — это все идиоматические выражения, но . не тех стран где говориться. Уйти по француски говорят не во Франции, как Вы могли бы подумать, но в Великобритании. Там это выражение носит крайне негативный интонационный оттенок речевого оборота и значит буквально : — уйти грубо, не попрощавшись.Тоже самое значит выражение : — уйти по английски, но уже сказанное во Франции и смысловая его нагрузка будет такая же негативная. Все эти выражения произошли на почве постоянного соперничества этих стран на Европейской и вообще мировой аренах.Ни какого отношения к любовным отношениям ; — «уйти по француски» , — не имеют, ну разве, что в самом негативном смысле.Кстати примеры такого соперничества наблюдаются у этих народов и в других выражениях ; — английская болезнь, француский насморк — это так во Франции и Англии соответственно называли одну не очень приличную, венерическую болезнь. Вообщем все худшее приписывали друг другу — на тебе , что мне не гоже.

Заинтересовал ваш вопрос. Все знают, что такое «уйти по-английски» — это значит уйти не попрощавшись. А англичане в таких случаях говорят «уйти по-французски». Значение тоже самое.

Это как чай с молоком мы считаем английской традицией, а сами англичане — русской.

мы привыкли скорее говорить «уйти по-английски»,т.е. не попрощавшись-эта заимствованная идиома из французского(к сожалению не в курсе как она звучит по-французски).что касается выражения «уйти по-французски», то это калька с английской идиомы «to leave French». значит примерно то же самое(с негативной коннотацией),что и французский вариант. своебразная словесная пикировка жителей по обе стороны Ла-Манша. просто получившая меньшее распространение в русском благодаря тому,что русская знать общалась преимущественно на французском

Смотря какие девушки, есть такие, что под пушечный выстрел не побегут, может вам повезло, вы красивый человек и к вам женский пол проявляет интерес, это здорово, но есть такое, как вы и сказали, что сами они стали проявлять интерес к парням. Я к примеру тоже замечать стал последнее время, ну думаю это наоборот, хорошо конечно. Но сейчас еще парни стали относиться к девчонкам с меньшим интересом, потому как весь их гламур уже не нравится никому. Разные женские (понты) выпендреживание, оно надоело так, что парни грамотно поступать стали — не обращают просто внимание. А то раньше действительно все бегали за ними, носились, а они цену понабивали себе, друг у друга понабрались глупостей и ходят с короной на голове.

Источник

Ушел по Французски

Что тут происходит?

Кто вы, господин Лаперуз? Часть 1/2

Автор: Александр Долгирев.

Эта история НЕ об экспедиции Лаперуза. На момент начала экспедиции ему было за сорок, и выбор короля не просто так пал именно на него. На него — потомка еретиков, бунтаря и ветерана. Так кем же был этот человек, которого обычно вспоминают лишь в связи с его неудачей?

Возможно, многие из тех, кто интересуется историей, обращали внимание на то, как некоторые исторические персоны раз за разом возникают в их информационной среде. Эти люди иногда вдруг появляются там, где их не очень-то ждешь, и в определенный момент начинаешь радоваться им, как старым знакомым.

Одним из таких персонажей для меня является французский мореплаватель Лаперуз. Я знаю его имя с раннего детства. Примерно с того же времени я знаю и о трагедии, постигшей его экспедицию, а также о тайне этой трагедии, которая продолжает раскрываться и в наши дни, хотя суть произошедшего стала понятна еще в XIX-м веке.

Бронзовый Лаперуз — не человек, а памятник проигравшим. Таким его изображают обычно.

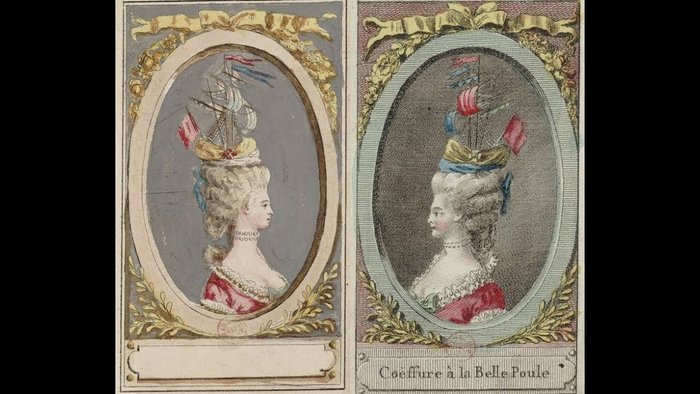

Позднее, в порядке общего образования, я узнал, разумеется, и об известных обстоятельствах этой экспедиции, а также об обстоятельствах ее поисков. Затем Лаперуз стал появляться в темах, которые не были непосредственно связаны с ним. То в географии Дальнего Востока, то в истории Франции XVIII-го века, то в делах Американской революции, то даже в истории происхождения причудливой женской прически «Belle-Poule» мелькало вдруг имя французского капитана.

Так кем же был этот человек, столь плотно вписанный в ткань своей эпохи, что нити, протянутые от его персоны, пронизывают эту ткань порой в совсем неожиданных местах?

Жан-Франсуа де Гало де Лаперуз пришел в мир в 1741-м году, 22-го или 23-го августа. Еще один сын французского юга – Жан-Франсуа родился близ Альби.

Альби на карте современной Франции.

Некогда по названию города Альби получили свое имя местные сектанты гностического толка. Альбигойская ересь изрядно напугала Римскую церковь, которая организовала против ее приверженцев крестовый поход.

Этот поход стал отличным поводом для передела земли в Лангедоке в пользу французского короля и феодалов Северной Франции. Местная знать была почти полностью уничтожена, как и значительная часть городского нобилитета. До прихода Генриха Наваррского оставалось еще несколько веков…

К чему этот отдаленный экскурс?

К XVIII-му веку эта старая история давно превратилась в красивую легенду, а потому представители фамилии де Гало невозбранно возводили свое происхождение к альбигойцам. Впрочем, им хватило благоразумия не приписывать свой дворянский статус временам массовых сожжений местных феодалов на кострах.

Дворянство де Гало было того же рода, что и дворянство семейства де Бац (фамилия реального Д’Артаньяна) – кто-то из их предков-мещан преуспел настолько, что смог получить (купить, присвоить) себе дворянство. Обычно датой этого знаменательного для семьи события указывается 1558-й год. Известно даже поприще, позволившее де Гало разбогатеть и превратиться в заметных региональных землевладельцев – их бизнес был связан с выращиванием синильника или вайды красильной – растения, из листьев которого получался синий краситель.

Шато дю Го. Еще один немного брутальный особнячок юга Франции. Здесь был рожден Лаперуз.

Вайда красильная. Французы называют ее «Pastel des teinturiers».

К моменту рождения Жана-Франсуа фамилия де Гало владела несколькими имениями и обладала очень заметным региональным влиянием, а отец Лаперуза Виктор-Жозеф был депутатом Парламента Альби. Жан-Франсуа был в семье первенцем, а всего у Виктора-Жозефа и его супруги Маргариты де Рессигье было одиннадцать детей.

Воспитание и образование потомок альбигойцев получил в местном иезуитском коллеже. Впрочем, почти все мальчики из местных дворянских семей учились там. Из однокашников Жана-Франсуа можно выделить двоих: маркиза де Рошегуда, который много лет спустя будет голосовать против казни Людовика XVI во время суда над ним, а также Шарля Менго де Ла Хажа, который станет лучшим другом Лаперуза на всю жизнь.

К пятнадцати годам Жан-Франсуа владел тремя языками – французским, латинским (на нем велось преподавание в коллеже) и окситанским (языком малой родины). Кроме того, он был обучен началам арифметики и риторики, умел держаться в седле и фехтовать. С этим багажом юноше предстояло покинуть родной дом – в Лангедоке дворяне Бурбонов лишь рождались и иногда (если очень повезет) умирали, вся остальная их жизнь происходила вдали от дома.

«Говорите по-французски — будьте чисты». Надпись на стене школы на юге Франции. Официальные ограничения на использование окситанского языка действовали во Франции аж до 1950-х.

В отличие от XVII-го века, когда дети юга чаще выбирали армейскую карьеру, имея в армии развитую сеть связей и патронажа, в Галантный век их стопы все чаще устремлялись во флот. Бурбоны достаточно уверенно побеждали своих врагов на суше, но на море британцы раз за разом оказывались сильнее. Где опасно, там престижно, где престижно, там южане – при Старом режиме с этим было просто.

В 1756-м году в Бресте Жан-Франсуа де Гало поступил в гардемарины. В это же время он добавил к своей первой фамилии вторую – де Ла Перуз. Так называлось одно из поместий его семьи.

Автограф Лаперуза. Он никогда не подписывался «Ла Перуз». Позже революционеры 1789-го года сделают перемену способа написания своего дворянского имени политическим жестом, но в действительности, это была просто тенденция французского языка, наметившаяся задолго до революции и не связанная с ней.

В том же году началась Семилетняя война. Пока русские и австрийцы воевали с Фридрихом Прусским, Франция вела отдельную игру с Британией.

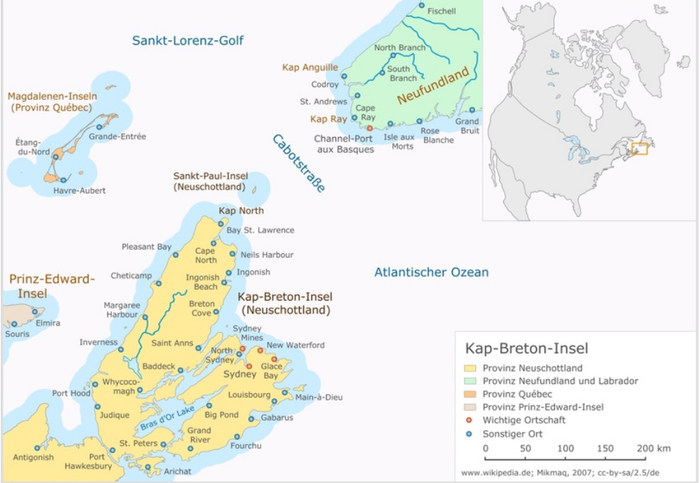

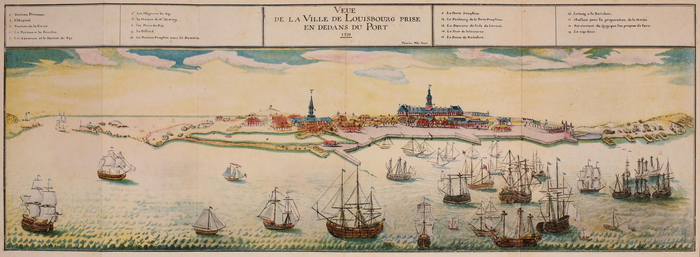

Уже в 1757-м Лаперуз отправился в Северную Америку на линкоре «Славный» («Celebre»). «Славный» был частью эскадры из одиннадцати кораблей. Эти одиннадцать кораблей должны были соединиться с французскими эскадрами, отправившимися ранее, и вместе сформировать французский флот в районе Луисбурга – поселения на острове Иль-Руаяль (ныне Кейп-Бретон, Канада). По мнению французского командования именно контроль над Луисбургом был ключом к контролю над Квебеком. Учитывая то, что целью Британии в Америке (да и во всей войне) было уничтожение французских колоний, Франции необходимо было удержать Луисбург во что бы то ни стало.

Французские владения в Северной Америке до Семилетней войны. Нужно понимать, что французский контроль над этой территорией носил весьма условный характер. Впрочем, это не отменяет того факта, что при ином исходе Семилетней войны французский язык был бы в Америке «немного» более распространен.

Остров Кейп-Бретон и его положение на карте Канады (справа).

Первая экспедиция Лаперуза выдалась настолько трагичной, что хочется смеяться. Без проблем добравшись до Луисбурга, французы стали наблюдать за развертыванием британских сил, благо до их базы в Галифаксе было около суток плавания. Британцы, в свою очередь, видя береговые укрепления Луисбурга и французский флот, атаковать опасались. Две силы стояли друг против друга и не решались сделать первый шаг.

Все решила стихия. В конце сентября разыгрался жесточайший шторм, разбивший и потрепавший почти все английские суда. Французскому флоту досталось меньше, но их командующий Дюбуа де Ла Мот все равно не решился атаковать неприятеля в разгар непогоды. А после того, как британцы с трудом ретировались, во французском флоте началась эпидемия тифа, терзавшая эскадру на протяжении всего пути домой, в Брест. При заходе в порт Бреста недокомплект в экипажах некоторых кораблей был таким, что те почти не могли маневрировать.

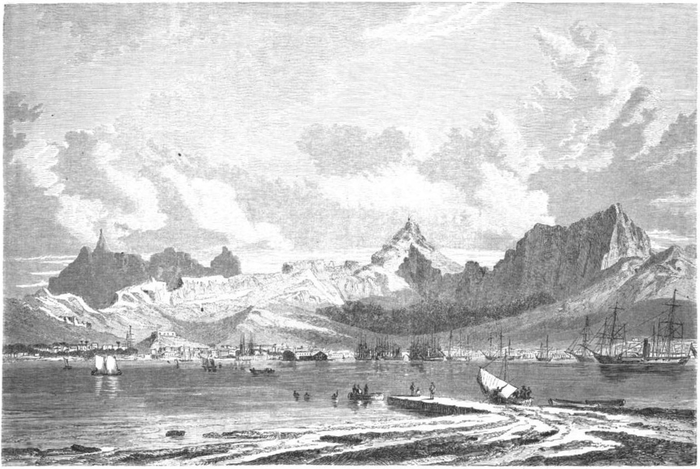

Французский флот на рейде Луисбурга.

Но и это был еще не конец. Матросы, сойдя на берег, распространили болезнь по городу, в результате чего от тифа скончалось около 10 000 человек. Известно, что Лаперуз избежал и цинги в Луисбурге, и тифа по пути домой. Так и не пройдя боевое крещение, юноша прошел через настоящий ад морских экспедиций того времени.

Уже через несколько месяцев, в феврале 1758-го Лаперуз вновь отправился в Новый Свет. Британцы снова планировали взять Луисбург, французам снова нужно было его защищать. На этот раз шторм не пришел на помощь французскому флоту, и британцы снова, в очередной раз продемонстрировали свое полное превосходство на море. Луисбург был потерян.

Эта кампания ознаменовалась для юного гардемарина не только первым боем, но и знакомством с капитаном д’Арсаком де Тернэ – тот командовал фрегатом «Зефир», на котором в этот раз служил Лаперуз. Де Тернэ станет патроном Лаперуза на долгие годы.

Шарль-Анри-Луи д’Арсак шевалье де Тернэ.

После потери Луисбурга положение Франции в Северной Америке стало проигрышным. Новости с других фронтов тоже были удручающими. Французский флот терпел поражение за поражением. Цепляясь зубами за каждую возможность, разбиваясь в рискованных маневрах, погибая под беспощадным обстрелом, навязывая и навязывая ненавистному противнику все новые битвы, французский флот не мог одолеть англичан.

В 1759-м году во время подготовки французского вторжения в Британию состоялась битва в бухте Киберон. Лаперуз служил на линкоре «Грозный» («Formidable»). Именно на арьергардный дивизион, в который входил «Грозный», обрушился первый и самый сильный удар британцев. Жан-Франсуа оказался в самой гуще боя, получил два ранения и был пленен.

«Грозный» (справа) под огнем в битве при Кибероне. Отсюда его, конечно, не видно, но он там — восемнадцатилетний юноша, залитый кровью.

При Кибероне французский флот вновь был повержен. Рыцари Бурбонов могли драться как черти, но для победы над англичанами на море одной отваги было недостаточно. Это был урок целому поколению – следующие двадцать лет Франция будет делать все, чтобы сравняться со своим врагом в его самом искусном навыке.

Плен Лаперуза не продлился долго – он был обменян. Восстановившись от ран, Жан-Франсуа снова ринулся в бой. Даже очевидно проигрывая, французы продолжали навязывать британцам битву за битвой. В 1762-м году Лаперуз участвовал в экспедиции на Ньюфаундленд под руководством де Тернэ. Малыми силами французы смогли захватить и уничтожить британские рыболовные промыслы, нанеся противнику ущерба на миллион фунтов стерлингов. И вновь Лаперуз с достоинством выдержал тяжелейшую экспедицию, наполненную сложным маневрированием и переменой погодных условий.

Осень 1759-го года оказалась черным временем для Франции не только из-за поражения при Кибероне (20 ноября). За два месяца до этого маркиз де Монкальм пал в Битве на равнинах Авраама близ Квебека. Вскоре за ним последовала вся Французская Америка, кроме нескольких островов. В 1761-м году несчастный генерал де Лалли-Толендаль, будучи полностью отрезанным от сообщения с Родиной, сдаст британцам Пондишерри – так Франция потеряет перспективы в Индии. Когда Семилетняя война наконец завершится, окажется, что Франция потерпела в ней полное и кошмарное поражение.

Маркиз де Монкальм на равнине Авраама. Когда исход битвы был уже ясен, маркиз получил смертельное ранение. Выслушав лекаря, де Монкальм улыбнулся и сказал: «Ну, я хотя бы не увижу капитуляцию Квебека».

Для всех, кто видел де Монкальма на равнинах Авраама, для всех, кто погибал от цинги в Луисбурге, для всех, кто не дождался своих мужей или отцов с полей сражений Семилетней войны, слово «реванш» билось рефреном в висках. Вандейцы и окситанцы, провансальцы и бретонцы, эльзасцы и гасконцы испытали по итогам войны очень странное, новое чувство. Это чувство было чудовищно неприятным и поразительно общим для всех них, особенно для дворян – все эти люди испытывали чувство национального унижения. Так все они окончательно стали французами.

После войны Лаперуз получил повышение до энсина – по сути, это означало, что начальство довольно его успехами и рассчитывает на продолжение его карьеры во флоте.

Впрочем, некоторое время после войны ему пришлось заниматься вполне мирной службой на торговых кораблях. Несмотря на крах французских колоний в Семилетнюю войну, кое-какие заморские владения у Франции остались. В 1771-м году Лаперуз служил в Сан-Доминго (нынешнее Гаити) на фрегате «Прекрасная курочка» («Belle Poule»).

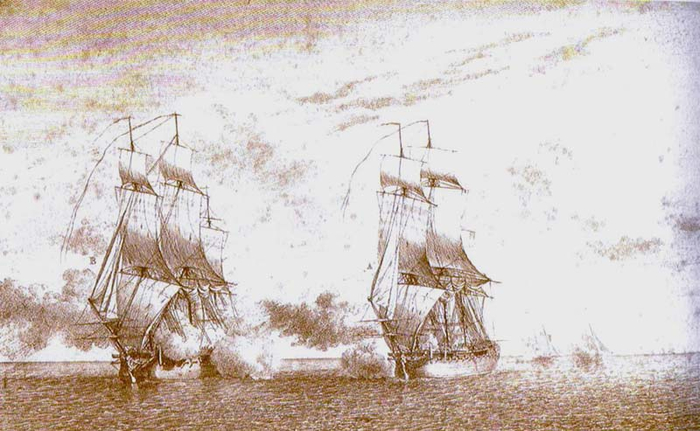

Много позже, летом 1778-го года фрегат «Belle Poule» вступит в затяжной бой с британским фрегатом «Arethusa» в водах Ла-Манша. Это будет первое официальное сражение новой войны между вечными противниками. Оба фрегата получат тяжелые повреждения и покинут поле боя без очевидного исхода, но во Франции это будет воспринято, как победа, ведь французский моряк не уступил английскому моряку. В честь подвига «Belle Poule» во французскую моду на некоторое время войдет очень экстравагантная прическа…

Поединок между «Belle Poule» и «Arethusa».

Но Лаперуза уже не было на этом фрегате в 1778-м. Он прослужил на нем сравнительно недолго, но кроме службы на Сан-Доминго успел отметиться и участием в экспедиции «Belle Poule» в Индийский океан в 1772-м.

Уже в следующем году Лаперуз отправился на Иль-де-Франс (ныне Маврикий), где служил комендантом его старый друг и наставник де Тернэ. Пожалуй, именно на этом острове Жан-Франсуа прожил самые счастливые годы своей жизни.

Панорама столицы Иль-де-Франс Порта-Луи на рубеже XVIII и XIX веков.

Весной 1773-го Лаперуз отправился в Индийский океан с не вполне очевидными целями. Через несколько лет его сделают кавалером Ордена Святого Людовика. Практически все источники утверждают, что это стало наградой за действия Жана-Франсуа по защите Маэ – одного из последних оплотов Франции в Индии, от местных князьков. Однако свидетельств о том, чем Лаперуз в действительности занимался в Индии, крайне мало. Судя по всему, французские «люди работали». Кстати, по итогам своих экспедиций в Индию Лаперуз написал небольшую работу «Индийские проекты», в которой изложил свое видение положения Франции в Индийском океане и ее перспективы.

По возвращении из индийского приключения Жан-Франсуа решил обосноваться на Иль-де-Франс более основательно. По замечательному совпадению, на острове оказался Шарль Менго де Ла Хаж – друг Лаперуза еще по иезуитскому коллежу Альби. Вскладчину двое друзей купили себе имение в горной части острова. В это же время Лаперуз сблизился с местной семьей Броду. С отцом семейства Авраамом Броду из Нанта его связывали профессиональные дела – Авраам служил главным интендантом колонии. Но истинной целью частых визитов Жана-Франсуа в гости к Броду являлась возможность увидеться с дочерью Авраама Элеонорой. Ему было за тридцать, ей было шестнадцать или семнадцать. Он был успешен и обеспечен, а также обаятелен и красив. Она была мила, умна и умела любить. Вскоре они обручились.

Считается, что на этом портрете изображена Элеонора Броду. Других достоверных изображений нет.

Довольно часто приводится факт креольского происхождения Елеоноры, но найти ему однозначное подтверждение оказалось не так легко. Ее родители родились во Франции, а ее единственное известное изображение не выдает в ней смешанного происхождения. Впрочем, для родителей Лаперуза был важен не столько цвет ее кожи, сколько низость ее происхождения.

За время войн и экспедиций Жан-Франсуа как-то позабыл, из какой глубинки он родом. Пока в большой Франции дворянское происхождение значило все меньше, в иных медвежьих углах все еще можно было услышать архаичные разговоры о мезальянсе.

Споры с родней продлятся в течение многих лет. В иные моменты и Жан-Франсуа, и Элеонора будут готовы отречься друг от друга, но так этого и не сделают. Лишь вернувшись с еще одной войны с Англией победителем и героем, Лаперуз получит, наконец, право официально связать свою жизнь с этой женщиной.

В 1776-м году Лаперуз покинул Иль-де-Франс вместе с де Тернэ. Назревала новая война, и монотонный рефрен «реванш» с новой силой зазвучал в душах тех, кто помнил прошлую войну.

Лаперузу и всей Франции предстояло снова сойтись со своим заклятым врагом.

Продолжение следует. завтра.

Автор: Александр Долгирев.

А ещё вы можете поддержать Кота британским фунтом или даже французским ливром, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы было понятно, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Кратер Лохнагар

Самый большой взрыв Первой мировой войны

1 июля 1916 года в битве на Сомме англичане подорвали 27 000 кг. взрывчатки в туннеле под немецкими траншеями. После взрыва образовалась воронка диаметром 90 метров и глубиной 27 метров. Взрыв, произошедший во Франции, был слышен даже в Лондоне, и в то время был самым громким искусственным звуком в истории.

Хитрость короля

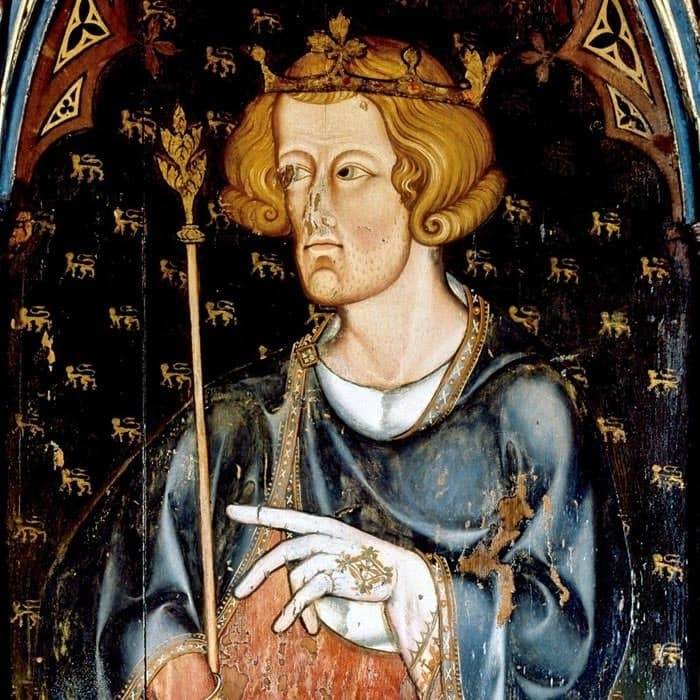

Как хитрость помогла будущему английскому королю сбежать из плена

До того, как Эдуард I стал королем Англии, он попал в плен к Симону де Монфору. Однажды он спросил, может ли он покататься на лошадях стражников, и получил разрешение. Он покатался на каждой лошади и, сев на последнюю, сбежал, а все остальные лошади слишком устали, чтобы броситься в погоню за ним.

Неизвестная армада

О походе испанской Непобедимой армады 1588 года слышал, пожалуй, каждый. Однако в том же столетии была предпринята ещё одна попытка крупномасштабного вторжения на Британские острова, организованная старым недругом английского короля — французским монархом Франциском I. Эту попытку англичанам удалось отразить. Правда, Генрих VIII потерял при этом один из своих самых любимых кораблей — Mary Rose.

Жуткое зрелище у английского берега

Стояло утро воскресенья 19 июля 1545 года, и церковный колокол в городке Сент-Хеленс на острове Уайт созывал прихожан на традиционную службу. Любой современник счёл бы это удивительным, ведь и сам английский король Генрих VIII, и все его подданные были в июле 1533 года отлучены от церкви решением папы римского. Но в этот тёплый летний день у англичан был более чем серьёзный повод вознести молитвы Господу. С берегов Уайта открывался прекрасный вид на армаду из 225 кораблей, которые французский король Франциск I отправил к английским берегам, дабы они захватили Портсмут и начали полномасштабное вторжение на Британские острова.

Английский король Генрих VIII (слева) и французский монарх Франциск I

Генрих VIII прекрасно осознавал, что его страна в условиях острейшего религиозного конфликта оказалась на положении осаждённой крепости. Естественно, обороне острова Уайт уделялось внимание: например, король распорядился, чтобы каждый островной приход оплатил покупку одной пушки. Кроме того, возводились оборонительные сооружения на береговой линии острова, в то время как внутренние укрепления, сохранившиеся ещё со времён Столетней войны, никак не реконструировались: местные власти справедливо рассудили, что если и есть шанс успешно отразить нападение противника, то делать это нужно до того, как он высадит крупный десант. В противном случае толку от обновлённых замковых сооружений не будет никакого.

Годом ранее Генрих удачно воспользовался враждой между Францией и Священной Римской империей и высадил свои войска на континенте, летом 1544 года захватив Булонь. Однако вскоре Франциск I и Карл V, два старых врага, заключили мирный договор, который развязал французскому королю руки. Теперь ему предстояло решить две задачи: прогнать англичан из Франции и, закрепляя успех, уничтожить их флот, стоявший на якоре в гавани Портсмута.

Любимец английского короля

Чего англичане, с опаской рассматривая с берега огромный французский флот, не знали, так это того, что у их противника, несмотря на его внушительный вид, дела шли отнюдь не так гладко, как хотелось бы. Едва Франциск отгулял прощальный пир в обществе своих офицеров и отбыл из расположения эскадры, огромный 800-тонный Carraquon, флагман флота вторжения, внезапно загорелся. Несмотря на все усилия, спасти корабль не удалось, и адмирал Клод д’Аннебо был вынужден перенести свой флаг на La Maitresse. Но в то лето французов словно сам чёрт проклял: вскоре новый флагман намертво сел на мель у Онфлёра, вблизи побережья родины.

И тем не менее Генрих не мог себе позволить недооценить угрозу. Король находился под Портсмутом во главе армии численностью в 12 000 человек, ожидая подхода дополнительных сил из западных регионов страны и из долины Темзы. Его флот, стоявший в бухте, насчитывал около 60 кораблей разных типов: каракк, галеасов и галер под командованием Джона Дадли, виконта Лайла. На военном совете, состоявшемся на борту Henry Grace à Dieu, король лично вручил свисток и цепь, символы власти вице-адмирала, сэру Джорджу Кэрью, который должен был стать вторым человеком во флоте и командовать одним из самых любимых Генрихом кораблей — Mary Rose.

Этот корабль был построен в 1511 году в рамках большого корабельного заказа вместе со своим серийным двойником (систершипом) Peter Pomegranate и примерно двадцатью другими судами. В 1536 году Mary Rose подвергся капитальной реконструкции, в результате чего огневая мощь корабля была существенно увеличена. Вполне вероятно, что деньги на его реконструкцию частично или полностью предоставила казна Уайта. В том же 1536 году в ходе масштабной антиклерикальной кампании короля на острове было ликвидировано аббатство Квор. Его строения были почти полностью снесены (этот камень затем пошёл на укрепление береговых фортов), а земли — пущены с молотка.

Перечень вооружения Mary Rose, его тоннаж и численность экипажа зафиксированы в ценнейшем источнике времён правления Генриха VIII — так называемом «Свитке Энтони» (Anthony Roll). Именно благодаря этому документу до нас дошло единственное синхронное изображение корабля. Судно несло на борту около сотни (по разным оценкам, от 78 до 91) различных орудий: медных и железных, больших и малых. Читатель, склонный понимать под словами «корабельное орудие» полновесную пушку, явно ошибётся. Лишь некоторая часть этих орудий представляла собой большие пушки, кулеврины и полупушки (demi-cannons с укороченными стволами). Остальное вооружение включало различные средние и мелкие орудия: балобаны, фальконеты и разные причудливые пугачи, стрелявшие каменной картечью. Кроме того, на борту наличествовал богатый выбор оружия на случай абордажа: пики, дротики, топоры и 250 длинных тисовых луков — визитная карточка англичан ещё со времён Высокого Средневековья. Водоизмещение корабля составляло 700 т. Предполагалось, что экипаж Mary Rose будет насчитывать 185 солдат, 200 моряков и 30 пушкарей — в общей сложности 415 человек.

Гибель Mary Rose

18 июля, когда французский флот достиг Солента — узкого пролива, отделяющего остров Уайт от британского берега, — его встретили несколько английских кораблей. Завязалась перестрелка. Мартин дю Белле, один из старших офицеров французского короля, впоследствии писал: «После долгого боя со стрельбой противник начал сворачивать левее, скрываясь под защитой суши». Прибрежные воды были полны песчаных банок, и англичане, гораздо лучше знавшие фарватер, пользовались этим в бою. Кроме того, здесь они могли рассчитывать на помощь береговых батарей.

Первый бой ясно дал понять: островитяне проигрывают в огневой мощи. Поэтому на следующий день, 19 июля, д’Аннебо отправил ко входу в гавань свои галеры, для которых практически безветренная погода не составляла проблемы. Это была классическая тактика hit & run: отвесить неприятелю звонкую пощёчину и удрать, выманивая его в открытое море, где уже поджидали главные силы французов. Впоследствии сам адмирал писал:

«Удача благоволила нашему флоту. Атака галер продолжалась в течение примерно часа, и за это время, кроме иных повреждений, полученных англичанами, у них затонул один из главных кораблей — «Mary Rose», отправленный на дно нашей пушкой, и из пяти или шести сотен человек, которые находились на борту, сбежали только тридцать да пять».

Вряд ли французский командующий знал, сколько именно людей было на борту английского корабля. Однако если предположить, что он в общих чертах прав, то становится очевидно, что на Mary Rose находилось больше людей, чем следовало (как мы помним, согласно штату их должно было быть 415).

Что касается утверждения, что корабль потопила «французская пушка», то это лишь одна из версий. Питер Кэрью, непосредственный участник событий, находился ближе к месту катастрофы, чем д’Аннебо, и мог лучше видеть развитие ситуации. По его словам, французские галеры устремились к Henry Grace à Dieu, на котором развевался королевский флаг. Видя это, Джордж Кэрью на Mary Rose устремился на помощь флагману. Разворачиваясь в сторону неприятельских галер, корабль начал опасно крениться на левый бок. Встревоженный этим Кэрью срочно вызвал капитана, чтобы узнать, что вообще происходит. Содержание их беседы, увы, до нас не дошло. Однако, когда шедший рядом на своём 600-тонном Matthew Gronson дядя вице-адмирала Гавэйн Кэрью окликнул племянника, желая узнать, что творится у того на корабле, сэр Джордж прокричал, что «у него были такие проходимцы, с которыми он не мог сладить». Сэр Гавэйн не понял, что родственник имел в виду:

«На корабле у него была сотня мореходов, худшие из которых были способны управлять лучшим в мире кораблем, и те, кто так оскорбляли и унижали друг друга, что отказывались делать то, что должны были делать, и были небрежны в том, что им следовало делать, и, таким образом, из-за зависти погибли в бесчестье».

Выходит, Гавэйн Кэрью счёл причиной трагедии разлад в команде, повлекший за собой халатное отношение к службе.

Как бы то ни было, Mary Rose действительно затонул, причём с удивительной быстротой: вода хлынула в открытые орудийные порты и моментально заполнила нижние деки. Крен усилился. Пушки начали срываться с лафетов, смещая, таким образом, центр тяжести, из-за чего балласт уже не мог спасти ситуацию. Гибель величественного корабля наблюдали все: и охваченные ужасом англичане, застывшие на берегу, и разъярённый из-за собственного бессилия король Генрих VIII, и, конечно, французы, встретившие гибель Mary Rose возгласами ликования. История сохранила для нас горестные слова английского короля: «О, мои славные люди! О, мои господа! Утонули, словно крысы».

Дальнейший бой проходил довольно вяло и так и не выявил победителя. Не решив главную тактическую задачу, французский адмирал в качестве прощального «гола престижа» вознамерился высадить десант на острове Уайт.

Остановимся подробнее на вопросе подготовки острова Уайт к вторжению. Кроме уже упомянутого сбора средств на пушки, король загодя распорядился построить на самых высоких точках острова маяки, которые могли сигналами оповещать его защитников об опасности. Общая численность населения Уайта вряд ли превышала 9 000 человек. Практически все мужчины были задействованы в территориальном ополчении, которому предписывалось, помимо прочего, периодически являться на сборы и упражняться в стрельбе из лука. Более того, существуют сведения о том, что некоторое количество женщин с Уайта также участвовало в этих сборах в качестве лучниц. В общей сложности командующий ополчением острова сэр Ричард Уорсли имел под рукой около 6 000 человек. Все они были разбросаны по территории Уайта, прикрывая стратегически важные точки. При угрозе неприятельской высадки один отряд должен был оповестить остальные и дожидаться подкрепления, уповая на то, что свои подоспеют раньше, чем явятся французы.

Бойцы д’Аннебо атаковали тремя волнами. Галеры тянули на буксире десантные баржи к самому берегу, максимально упрощая задачу высаживающимся. Первая группа атакующих, возглавляемая итальянским кондотьером Пито Строцци, атаковала форт у Сент-Хеленс, орудия которого вот уже несколько часов подряд обстреливали французский флот. По итогам короткой схватки защитники были выбиты из укрепления, а французы устремились дальше, предав огню рыбацкие деревушки Сивью и Неттлстоун, а также разорив предместья Вулвертона и сам Сент-Хеленс.

Чуть южнее, у селения Бончёрч, высадился другой французский отряд под командованием сеньора дю Те. Он вообще не встретил никакого сопротивления на берегу. Лишь спустя некоторое время, начав продвигаться вглубь острова, силы десанта угодили под обстрел небольшого английского отряда, засевшего в кустах. Что мешало им открыть огонь по врагам, когда те высаживались и были наиболее уязвимы, — неясно. Для солдат дю Те это было как слону дробина: французы пошли в атаку, а островитяне бросились наутёк. Их командир, капитан Фишер, подобно шекспировскому Ричарду III, надеялся спастись верхом, суля любому, кто даст ему коня, пусть не полцарства, но целых сто фунтов, что тоже немало. Его бойцы, впрочем, уже не могли думать ни о чём, кроме спасения собственных жизней. Клич капитана остался без ответа, а сам он, окружённый со всех сторон, сгинул под французскими мечами.

Третья десантная партия высадилась в стратегически важном заливе Сэндаун. Здесь захватчики также не встретили сопротивления. Ведомые двумя капитанами галер, шевалье Пьерребоном и Марсеем, они двинулись вглубь острова. Спустя два часа марша они уже были у Ньюпорта, в самом сердце Уайта. Однако именно здесь их ждал Уорсли со своими главными силами. Эта схватка оказалась самой масштабной из произошедших в тот день — и наконец Госпожа Удача улыбнулась островитянам. Французы понесли ощутимые потери и были вынуждены отступить, а оба их командира получили ранения.

Окрылённый успехом, Уорсли собрал всех, кто находился под рукой, реквизировал окрестных лошадей и ослов, рассадил на них людей и устремился на север, где отряд Строцци уже покинул Бембриджскую косу и деловито грабил ближайшие поселения. Должно быть, это была самая нелепая кавалерийская атака в истории. Ослы вообще малопригодны для роли боевых коней, а те, кому всё-таки достались настоящие лошади, неминуемо вырвались бы вперёд, нарушив любое подобие боевого порядка. И всё же эта безумная атака застала Строцци врасплох. Странная кавалькада, разогнавшись, влетела на холмы и мощным ударом выбила оттуда французов. Итальянский наёмник и его люди, буквально скатившись с высоты, бросились бежать и перевели дух только на побережье.

Туда же подошёл и отряд дю Те. Понимая, что уже ничего не сможет изменить, командир пытался прикрыть отход своих менее удачливых товарищей. Здесь, на побережье, французы показали себя более чем достойно: их пехота держалась до тех пор, пока разбитые и деморализованные части не погрузились на корабли. Капитан Пьер де Блак, возглавлявший отряд, посланный за пресной водой, получил стрелу в колено, а его люди, отступавшие со всей поспешностью, попросту не заметили, что он отстал. Когда к нему подступили английские ополченцы, капитан попробовал сдаться в плен по правилам дворянского этикета, однако какой-то ратник взял да и раскроил де Блаку череп. Вероятно, он попросту не знал, что за офицера можно было получить богатый выкуп.

Вопросы без ответов

А что же случилось с Mary Rose? Ответ очевиден: судно утонуло. Однако причина этого доподлинно не ясна до сих пор. Сэр Уолтер Рэли, легендарный английский моряк следующего поколения, полагал, что корабль обладал каким-то дефектом конструкции, из-за чего потерял равновесие при быстром развороте. Однако ещё в 1513 году сэр Эдвард Говард, испытывавший корабль на манёврах и командовавший им в бою, писал молодому Генриху VIII:

«Mary Rose», господин — самый благородный парусный корабль, и, как я полагаю, самый большой ныне корабль во всём христианском мире. Корабль стотонный не обгонит его».

Говард явно утверждал, что Mary Rose, несмотря на размеры, не уступит в скорости и манёвренности более мелкому кораблю. С другой стороны, не стоит забывать о перестройке, которой судно подверглось в 1530-х годах. Возможно, какие-то несовершенства конструкции были приобретены именно тогда.

Как бы то ни было, просто махнуть рукой на гибель такого мощного и дорогостоящего корабля Генрих не мог. Уже в конце июля 1545 года началось расследование по факту его затопления. В частности, был допрошен уже упоминавшийся Питер Кэрью. По итогам разговора с ним король пришёл к выводу, что всему виной было «недисциплинированное обращение», что автоматически делало виноватым уже покойного Джорджа Кэрью и его команду.

Анализ останков моряков, проведённый после того, как в 1982 году корабль был поднят со дна моря, показал, что примерно две трети от числа скелетов принадлежат выходцам из Южной Европы — вероятно, испанцам. В ту пору к услугам наёмников прибегали все европейские монархи. Эти люди также могли быть пленными, которых насильно завербовали на флот. В таком случае нет ничего удивительного в том, что внутри экипажа царил разлад: мало того, что он состоял из иностранцев, так ещё и вполне вероятно, что они могли попросту не владеть английским языком на должном уровне. Английские матросы, среди которых хватало воров, убийц и прочих сомнительных элементов, также не были ангелами. В таких условиях для конфликта многого не требовалось. Напряжённая атмосфера в коллективе вполне могла повлечь за собой халатность, в результате которой орудийные порты во время манёвра оказались открытыми.

Всё это порождает новый, вполне логичный вопрос: почему такой важный для королевского флота корабль, да ещё и под флагом самого вице-адмирала, доверили столь сомнительному и некомпетентному экипажу? Возможно, когда-нибудь мы получим ответ. Пока же мы достоверно знаем, что попытка Франциска I летом 1545 года высадиться в Англии провалилась. Спустя 43 года испанцы перехватят у французов эстафетную палочку, и к английскому берегу подойдёт новая, куда более известная армада.

Еще больше интересного — в telegram-канале автора! Подпишись!

Такие разные африканские страны под влиянием европейского колониализма

Автор: Роман Воронов.

Африка. Континент контрастов, с которыми многие из нас сталкиваются ещё в детстве. С одной стороны Николай Дроздов, Иван Затевахин и канал Animal Planet рассказывают нам про всяких интересных зверушек, а Discovery показывает прекрасные виды на всякие вулканы Килиманджаро и водопады Виктория. С другой стороны — «Не ходите в Африку гулять» вперемешку с ужасами от мам и бабушек, мотивирующих поедание невкусной каши упоминанием голодающих африканских детей. И чем старше мы становимся, тем больше на первый план выходят не реки вот такой ширины и горы вот такой вышины, а разного рода Бармалеи. Причём чаще всего представляющие собой лютую смесь из обрывков новостных репортажей, остатков слабой тройки по географии в школе и каких-то диких баек из жёлтых газет и того же цвета сайтов. В итоге весь континент воспринимается как сплошное месиво из гражданских войн, голодающих детей, военных переворотов, эпидемий и каннибализма. Очень похоже, кстати, на распространённое восприятие средних веков. Просто одно было давно, а другое сейчас, но далеко. Не сказать, чтобы всех перечисленных прелестей был особый дефицит, но всё-таки оно творится не везде и не всегда, а местами и время от времени. Причём где-то чаще, а где-то практически никогда. Вот о том, почему так происходит, речь и пойдёт.

Думаю, большинству хорошо знакома карта колониального раздела Африки из школьного учебника. Контур континента, раскрашенный в разные цвета, каждый из которых соответствует владениям одной из европейских держав. Оказала ли эта цветовая дифференциация штанов какое-то влияние на современную жизнь этих территорий? Или же вся разница была в фасоне головных уборов белого господина? Оказала, причём самое непосредственное. Понятное дело, сразу вспоминаются сохранение хозяйственных связей с бывшей метрополией, неоколониальное господство западных корпораций, языковые связи. Это всё чрезвычайно важные факторы, за которыми часто скрывается ещё один, менее очевидный — влияние колонизаторов на формирование господствующих элит и административного аппарата. Которое у всех основных колонизаторов было различным. Во многом именно это и определило дальнейшую судьбу многих стран: остались они островками стабильности, либо же независимость обернулась для них чередой бед и неудач.

Карта колониальных владений

Начнём, конечно же, с Англии. Для начала одна важная особенность — все приличия должны быть соблюдены. Поэтому все важные моменты всегда были аккуратно юридически оформлены. Захват территории — договор с местными правителями о купле-продаже или передаче земли. Война — обязательно с мирным договором в конце, закрепляющим территориальные приобретения. И всё в этом духе. И никто не может сказать, что британский колониализм был незаконным. Всё было полностью в соответствии с законами. Законами Великобритании, само собой.

Вторая особенность английской колониальной модели — это сохранение местных элит. Английская колониальная администрация не заменяла собой существующую систему, а вставала над ней. Создавалась связующая административная прослойка, причём в массе своей — из представителей местных народов. Чаще всего не из самых многочисленных. Местные правители сохраняли статус, что чётко прописывалось в тех самых безупречно составленных договорах. Да, в Африке это обычно не доходило до индийских тонкостей, где каждому правителю было прописано чётко обозначенное количество залпов приветственного салюта, но тоже права и обязанности сторон обозначались. Проще говоря — местным делегировалось большое количество серьёзных управленческих функций. Без этого функционирование британской колониальной империи было бы невозможно просто в силу относительно малочисленного населения метрополии.

Важнейшим плюсом этой системы было то, что для своего функционирования она требовала серьёзной инфраструктуры. Для местных администраций нужны были образованные люди, причём образованные по английским стандартам. Значит нужно строить школы, и немало. Образованное население стоит дорого, его нужно лечить — значит нужны больницы. И так далее. Подтягивались транспорт, культура, производство, торговля. Понятное дело, что это касалось не всего населения, но прослойка образованных людей получалась немалая. С учётом местных администраторов — англоязычные государства вполне успешно могли функционировать сразу после обретения независимости.

Которое, конечно же, тоже должно было происходить прилично. Непременным атрибутом ухода англичан из колоний были выборы, проводимые перед этим. Да, часто это была сплошная фикция, потому что голосовать могла небольшая часть населения или кандидаты могли быть слабо известны народу, но тем не менее ритуал соблюдался. Бывшие колонизаторы всегда могли предъявить, что они не просто хлопнули дверью, а передали власть избранному правительству.

В принципе, традиция сохраняется. Какие-никакие выборы в англоязычных африканских странах обычно проходят. Пусть даже и с заранее известным результатом.

Главной проблемой английских колоний оказались их размеры. Огромные территории, административное деление которых происходило без учёта местных особенностей, чисто исходя из политических и административных интересов колонизаторов. Под сенью британской короны оно особой проблемы не составляло, а вот после получения независимости вместе зачастую оказывались народы плохо друг друга переносящие. Сразу вылезли все старые обиды, помноженные на новые экономические интересы. Хрестоматийный пример: Нигерия с её сепаратистами Биафры. Нефть находится на территории одних народов, власть принадлежит другим, деньги, естественно, делятся как выгодно центру. И это ещё не учитывая религиозный фактор многостороннего конфликта христиан, мусульман и анимистов.

Франция пошла другим путём. В отличие от англичан у французов колоний было поменьше, самих французов побольше, а большинство владений было более или менее сгруппировано в одной части континента. Простой встройке местной знати в свою систему управления французы предпочли полноценное формирование компрадорских элит. Немало африканцев, выделявшихся способностями или происхождением, отправлялись учиться во Францию. Там они попадали под мощный пресс французской культурной среды. Общались со студентами на учёбе, днём пили кофе на летних верандах, а вечером — ром и абсент в кафешантанах; ходили в театры и оперу, открывали для себя весёлый мир парижских варьете. И устоять перед этим влиянием было очень и очень тяжело. Так поколение за поколением во французских колониях сформировалась прослойка влиятельных людей, для которых худшей перспективой представлялась реальная независимость от Франции. Потому что она отлучала бы их от культуры, по сути ставшей им родной. При этом французы не стеснялись назначать местных на весьма серьёзные административные должности, особенно после Первой Мировой, когда у них возник дефицит образованного мужского населения, нужного и в метрополии. Даже среди депутатов от колоний в Национальное собрание не были редкостью чернокожие депутаты. Соответственно администрации колоний обычно носили смешанный характер, в них были как французы, так и представители местных народов. Как и у англичан, это требовало серьёзного развития инфраструктуры в колониях. В первую очередь, образования — для формирования тех самых компрадорских элит нужна была образованная прослойка населения.

А вот деколонизация тут пошла другим путём. Несмотря на получения статуса независимых государств, большая часть французских колоний никакой независимости по сути не получила. Их элиты ровно так же воспитываются во французских университетах. Большая часть ценных активов принадлежит французским корпорациям. На их территории находятся французские военные базы, размещённые обычно в соответствии с межгосударственными договорами о гарантиях безопасности и им подобных. Значительная часть бывших французский колоний использует единую валюту, входит в таможенные и почтовые союзы. И, конечно же, бывшие колонии входят в Франкофонию – организацию франкоязычных стран, служащую проводником французского культурного, политического и экономического влияния. Как результат — бывшие колонии находятся в серьёзной зависимости от бывшей метрополии. Минусом этого является сдерживание темпов роста экономик этих стран в тех моментах, когда оно невыгодно Франции. Плюс — относительная стабильность. Франция следит за своими подопечными, не допускает военных переворотов (если они, конечно, не были согласованы в Париже) и гражданских войн, поскольку они мешают интересам бизнеса. При этом не стесняется регулярно использовать и вооружённые силы для поддержания своего влияния.

Генерал де Голль встречается с генерал-губернатором Французской Экваториальной Африки Феликсом Эбуэ

Совсем иная ситуация складывалась в колониях Португалии. Тут следует начать с того, что португальцы гораздо раньше начали серьёзную колонизацию, ещё с XVI века. В то время как у большинства стран были только торговые фактории на побережье, у Португалии уже были обширные владения на территории современных Анголы и Мозамбика. Местную знать крестили, выдали ей христианские имена и португальские титулы, ну а со временем она просто растворилась в европейской среде. В привлечении местных к управлению тоже нужды особой не было — португальские колонии имели многочисленное белое население. Вплоть до такого уникального для Тропической Африки явления, как белые трущобы в крупных городах. Соответственно процент образованного чёрного населения был мизерный и более или менее начал расти только в 50-х годах ХХ века на общей волне смягчения порядков на континенте.

Второй важный момент — в отличие от мирных вариантов Англии и Франции (Алжирскую войну не учитываю, там были особые обстоятельства), получение независимости португальскими колониями вылилось в долгую и ожесточённую Заморскую войну, в ходе которой сложилась своеобразная ситуация. С одной стороны, португальцы всё-таки сформировали определённый слой вестернизированной элиты из администраторов и командиров чёрных подразделений, с другой — Советский Союз успел обучить и подготовить значительное количество разного рода специалистов для этих стран. Плюс свою лепту внёс Китай. В итоге после обретения независимости в бывших португальских колониях имелась прослойка населения, изначально недовольная сложившейся ситуацией и имеющая желание её изменить. Чем не преминули воспользоваться ЮАР и, в меньшей степени, Южная Родезия. Им-то крупные и сильные государства с ориентацией на СССР совсем не нужны были под боком. Немного поддержки повстанческих группировок, плюс добавить рейды своих войск — и Ангола с Мозамбиком мгновенно сваливаются в череду затяжных гражданских войн. Они то затухают, то вспыхивают с новой силой, но в целом обе страны сложно назвать стабильными.

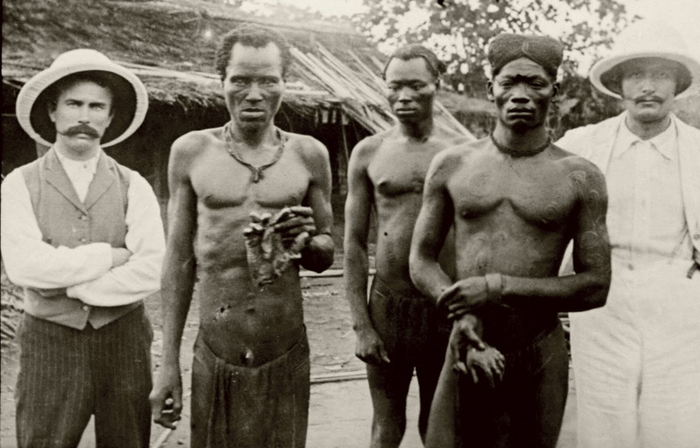

Ну и на сладкое — одни из главных кондитеров Европы, славные вафлями и шоколадом. Конечно, это Бельгия. Наверняка большинство наслышано о жутких событиях, творившихся в личном владении бельгийского короля Леопольда II — Конго. Масштабы творимого беспредела вышли за все рамки приличий даже по меркам вполне терпимого к таким вещам европейского общества начала XX века. В общем разразился скандал, Конго у Леопольда номинально изъяли, и владение перешло под управление непосредственно Бельгии как государства. Правда ничего особо не поменялось. Колониальная администрация была абсолютно примитивная. По сути это была сеть торговых факторий, выполнявших логистические функции. На них свозилась продукция плантаций и добытые полезные ископаемые, потом это всё отправлялось в океанские порты и далее в метрополию. Порядок поддерживался бельгийскими колониальными войсками, состоявшими из чёрных солдат под командованием белых офицеров. На местах были вооружённые отряды частных подрядчиков, имевшие похожую структуру. Вот, собственно, и всё. В развитии какой-то серьёзной инфраструктуры у бельгийцев вообще не было интереса. Если вспомнить расхожий штамп про ограбление колоний — вот тут он соответствовал реальности. Хоть сколько-то образованных чёрных в бельгийских колониях появилось только в последние полтора-два десятка лет. И то по сути пределом для местных был уровень сержанта или мелкого клерка. Поэтому когда бельгийцы начали собирать пожитки, в яростной схватке за власть сошлись такие столпы, как телеграфист Патрис Лумумба, учитель младших классов Пьер Мулеле, сержант колониальных войск Жозеф-Дезире Мобуту и аж цельный бухгалтер Жозеф Касавубу. Сержант победил. Впрочем, это было только начало. Всю историю своей независимости Конго страдало от войн, переворотов и вторжений, в чём ему периодически помогали две другие бельгийские экс-колонии — Руанда и Бурунди. Они тоже очень сильно пострадали от бельгийской безответственности. Так что бельгийцы заслуженно получают титул худших колонизаторов в Африке. Возможно им смогли бы составить в этом конкуренцию немцы, задатки были серьёзные, но их быстро из Африки выкинули.

Свободное государство Конго. Поводов лишься рук там было немало.

Вот такие вот занятные моменты от нас скрывает разноцветная карта африканских колоний. Насколько разным на поверку оказывается воспринимаемый цельным явлением европейский колониализм. И насколько разным оказалось его влияние на разные страны этого континента.

Автор: Роман Воронов.

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Источник