«Логопед — это кто и чем он занимается?»

Михайловская Ольга

«Логопед — это кто и чем он занимается?»

Речь – одна из важнейших психических функций, «зеркало» протекания мыслительных операций, эмоциональных состояний, средство самореализации и вхождения в социум. Речь лежит в основе овладения грамотой и всем процессом обучения, а так же играет большую роль в поведении и деятельности ребёнка на всех этапах его развития. Следовательно, можно сделать вывод о том, что среди неуспевающих школьников начальных классов большую часть составляют дети с различными отклонениями в развитии речи.

В последнее время в дошкольном воспитании актуальными стали вопросы оказания специализированной логопедической помощи детям дошкольного возраста. Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение количества детей с дефектами речи. В связи с этим возрастает необходимость совместной работы по предупреждению речевых нарушений учителя-логопеда с родителями (законными представителями).

Я работаю учителем – логопедом в МАДОУ «Колокольчик». В своей практике часто сталкиваюсь с тем, что около половины родителей моих маленьких учеников не придают значения правильному развитию речи своего ребенка, «не замечают» выраженные речевые трудности. А так же не в полной мере понимают содержание деятельности учителя — логопеда, да и вообще сущность, и значимость нашей профессии. В связи с чем, мною был проведен опрос среди родителей,коллег и друзей на тему: «Кто же такой логопед? Специфика работы учителя-логопеда». Проанализировав анкетные данные, выяснилось, что большинство опрошенных считают, что в целом учитель – логопед учит детей правильно выговаривать определенные звуки. Так давайте же разберемся с мифами и заблуждениями относительно того, кто на самом деле этот специалист.

1 миф: «Логопед — это тот же врач!». Логопед педагог, мы получаем специальное педагогическое образование, поэтому детки, с которыми мы занимаемся, не пациенты, а ученики! Конечно, бывают логопеды с первым и вторым медицинским образованием, но это не означает, что его имеют все специалисты по развитию речи. Хотя во время учебы мы достаточно подробно изучали детскую невропатологию, знакомы со всеми неврологическими диагнозами и способны расшифровать ваши медицинские карты, заключения невролога и психиатра. Логопед имеет четкие знания о работе головного мозга, строении речевого аппарата, центральной нервной системы и так далее. Не зря говорят о том, что логопед состоит на стыке двух наук – медицины и педагогики. В своей работе нам зачастую приходится работать в контакте с врачами (невролог, психиатр, отоларинголог и другие специалисты) для того, чтоб эффективно оказать помощь ребенку.

2 миф: «Обращаться к логопеду необходимо не раньше пяти лет». Эти данные устарели, сегодня наука стоит на позициях ранней коррекции. Первый раз проконсультироваться с логопедом можно уже в 2,5 года. Логопед выяснит, соответствует ли речевое развитие возрасту ребенка, даст рекомендации. С детьми, которые совсем не говорят, заниматься нужно уже в три года.

3 миф: «Если подрезать уздечку, ребенок сразу заговорит»! Очень распространенный миф. Укороченная уздечка – это анатомический дефект, который мешает произношению шипящих (ш, ж) и сонорных звуков (л,ль,р,рь). Но в целом на речь она влиять не может.

4 миф: «Логопед занимается постановкой звуков». Звукопостановка – это наиболее заметная для окружающих часть работы логопеда. Но мы работаем над развитием речи в целом,а это: звуковая сторона речи, фонематическое восприятие, лексика (расширение и активизация словарного запаса, грамматика, просодика (интонация, дикция и прочее). Мы работаем над всеми компонентами речи и работать над отдельными из них гораздо сложнее, чем поставить звук ребенку.

5 миф: «Логопед «залезает» в рот разными штучками и (зонды и зондозаменители)». В ряде случаев это необходимо, в таком случае логопед проводит свою работу очень деликатно, не вызывая у малыша никакого дискомфорта. Но хочется отметить, что в большинстве случаев, звуки мы ставим по подражанию, не прибегая к механической помощи, используя профессиональные «секретики».

6 миф: «Логопед волшебник». Быстрые и качественные результаты всегда зависят не только от специалиста, но и от работы и помощи родителя, и конечно же от самого ребенка! Если не выполнять рекомендаций и домашних заданий, результат от занятий все равно будет, но не так скоро, как вы ожидаете. Тут все,как с обычными тренировками: чем чаще и упорнее, тем ближе к победе. И мотивация ребенка, как вы понимаете, играет ключевую роль!

Кто такой логопед и чем он занимается, мы уже выяснили. Давайте разберемся, в каких случаях необходимо обратиться за помощью к учителю — логопеду.

1. Если у ребенка в самом раннем возрасте (до года) нет гуления, лепета (звуков типа «кххх», «гыгы», «агу», «агы», затем повторяющихся слогов типа «диди», «гиги», «бубу», «тата»). В таком случае уже в год стоит обратиться к логопеду. Обязательно проконсультироваться с неврологом.

2. Если у ребенка в возрасте 2-х лет слишком мало слов, еще нет фраз или ребенок совсем не говорит.

3. Если ребенок не говорит простые звуки или заменяет их другими (например, «к» заменяет на «т»: кот- «тот»).

4. Если ребенок до 3-х лет говорит на своем языке, причем много и очень активно, а понятных простых слов почти нет.

5. Если ребенок все понимает, а говорить не хочет, «очень упрямый».

6. Если в возрасте 3-х лет вас хоть что-то настораживает в речи вашего ребенка. Вы сравниваете с речью сверстников и слышите разницу.

7. Если в возрасте 4-х, и 5-ти лет речь вашего ребенка нечеткая, смазанная, он невнятно говорит, не выговаривает многие звуки, смягчает их («тяйник» — чайник, «масина» — машина).

8. Ребенок начал говорить с запинками, повторяет первые звуки, слоги, слова, заикается.

9. Ребенок старше 6-ти лет не произносит правильно какие-то звуки. К этому возрасту у ребенка полностью сформирована фонетическая система, поэтому проблем быть не должно.

10. Ребенок старше 6-ти лет не может ответить на вопрос, с трудом учит стихотворения, не может запомнить и пересказать рассказ, в длинных словах переставляет или пропускает слоги.

11. Если у ребенка в школе проблемы с письмом или чтением. Чаще всего учителя это замечают во 2-3 классе.

Если к Вашему ребенку относится хоть один из перечисленных пунктов, Вам необходимо обратиться за консультацией к учителю-логопеду. Не допустите дальнейшее наслоение школьных проблем на уже существующие.

Уважаемые родители, помните, грамотная, хорошо поставленная речь в будущем принесет Вашему ребенку только пользу!

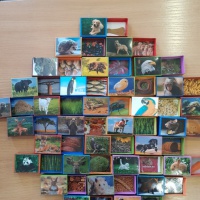

Использование элементов ТРИЗ при ознакомлении с окружающим миром в старшей группе «Я это кто?» Использование элементов ТРИЗ при ознакомлении с окружающим миром. Старшая группа Тема Я это кто? Цель: Используя генетический подход показать.

Использование элементов ТРИЗ при ознакомлении с окружающим миром. Конспект занятия «Я — это кто?» (старшая группа) Использование элементов ТРИЗ при ознакомлении с окружающим миром. Старшая группа Тема Я это кто? Цель: Используя генетический и функциональный.

Конспект НОД для детей 4–5 лет «А кто это вот в жаркой Африке живёт?» Интеграция образовательных областей: • социально- коммуникативное развитие, • речевое развитие, • художественно- эстетическое развитие,.

Спортивное развлечение в старшей группе «Кто спортом занимается, тот силы набирается» Цель: Совершенствовать физические качества у детей во всех видах двигательной деятельности. Задачи: Развивать ловкость, быстроту.

Эссе воспитателя «Воспитатель в детском саду: кто это?» Кто такой воспитатель в детском саду? Многие, отвечая на этот вопрос, начнут искать умные формулировки в интернете и научной литературе.

Источник

«Кто такой учитель-логопед?»

статья по логопедии

Статья на тему: «Кто такой учитель-логопед?»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| kto_takoy_uchitel.docx | 20.91 КБ |

Предварительный просмотр:

«Кто такой учитель-логопед?»

Учитель-логопед — это специалист, который занимается исправлением нарушений речи у детей. Чем занимается учитель-логопед? Сначала логопед всесторонне оценивает состояние речи ребенка, выясняет, правильно ли для своего возраста ребенок произносит звуки речи, достаточно ли много знает слов, правильно ли он строит фразы, достаточно ли хорошо умеет общаться с помощью речи. Кроме того оценивает состояние неречевых способностей ребенка, выясняет на сколько развито образное мышление, способность ориентироваться в пространстве, умение конструировать, рисовать, логически мыслить и последовательно излагать свои мысли.

Затем логопед приступает непосредственно к коррекционной работе, задачами которой являются:

— формирование фонематических процессов,

— расширение и обогащение словарного запаса детей,

— развитие грамматического строя речи,

— развитие связной речи,

— подготовка к обучению грамоте.

В каком возрасте пора показать ребенка логопеду? Мнение, что ребенка надо приводить на прием к логопеду в пять лет, устарело. К этому возрасту речь ребенка уже во много сформирована, поскольку благоприятным периодом для развития речи является возраст 2–3 года. Именно тогда необходимо поинтересоваться все ли хорошо у вашего ребенка с речью. В дальнейшем нужно ежегодно консультироваться с логопедом, для того чтобы отследить динамику формирования речи ребёнка. Ведь то, что было нормой в 3 года, для 4-х лет становится отставанием. Если у мамы были проблемы во время беременности или родов, ребёнок наблюдался у невропатолога, то надо особенно внимательно за становлением речи.

Могут ли родители сами развить речь ребёнка? Физическое и психическое развитие ребенка начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе и навык правильной речи. Речь ребенка формируется на примере речи родных и близких ему людей: мамы, папы, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев. Бытует глубоко неправильное мнение о том, что звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, овладевает правильным звукопроизношением. Невмешательство в процесс формирования детской речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии. Речевые недостатки, закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы. Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. Особое внимание необходимо уделять собственной речи, т. к. для детей в возрасте от 1 года до 6 лет речь родителей — это образец для подражания и основа последующего речевого развития.

Важно придерживаться следующих правил:

— нельзя «сюсюкать», т. е. говорить лепетным языком или искажать звукопроизношение, подражая речи ребенка,

— желательно, чтобы ваша речь была всегда четкой, плавной и эмоционально выразительной,

— общаясь с ребенком, не перегружайте свою речь труднопроизносимыми словами, непонятными выражениями и оборотами,

— следует задавать только конкретные вопросы, не торопить с ответом,

— ребенка нельзя наказывать за ошибки в речи, передразнивать или раздраженно поправлять.

— Очень часто дети, которые плохо говорят для своего возраста, еще и плохо едят. Как правило, для них целая проблема скушать яблоко или морковку, не говоря уж о мясе. Вызвано это слабостью челюстных мышц, а она в свою очередь, задерживает развитие движений артикуляционного аппарата. Поэтому обязательно заставляйте ребенка жевать сухари, целые овощи и фрукты, хлеб с корочками и кусковое мясо. Чтобы развивать мышцы щек и языка, покажите ребенку, как полоскать рот. Научите надувать щеки и удерживать воздух, «перекатывать» его из одной щеки в другую.

— Каждый день читайте ребенку. Не показывайте своей досады и нежелания, если ребенок попросит вас в сотый раз прочитать книжку, которую особенно полюбил. Если вы очень заняты, то можно поставить кассету или диск, но помните, что личное общение наиболее ценно. — Чаще разговаривайте с ребенком, терпеливо отвечайте на все его вопросы, поощряйте желание их задавать.

— Говорите четко, внятно, несколько раз повторяя слово или фразу. — Не забывайте развивать и мелкую моторику — т. е. малыш должен как можно больше работать своими непослушными пальчиками. Ученые доказали, что развитие мелкой моторики рук напрямую связано с развитием речи. Как бы не казалось вам это утомительным, пусть малыш сам застегивает пуговицы, шнурует ботинки, засучивает рукава. Причем начинать тренироваться ребенку лучше не на своей одежде, а сперва «помогать» одеться куклам и даже родителям. По мере того, как детские пальчики будут становиться проворнее, его речь будет все понятнее не только маме. Так же малышам очень полезно заниматься лепкой из пластилина и вырезыванием из бумаги. Взрослый должен находиться рядом и озвучивать весь процесс.

— Источником образования звуков речи является воздушная струя. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности. Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, аденоидных разращений, а так же сердечно-сосудистых заболеваний.

— Как можно раньше отучайте ребёнка от соски.

— Не заставляйте ребенка спать, положа руки под щёку — это может деформировать челюсть.

— Никогда не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми.

Игры для занятий с детьми дома: 1. Расширение активного словаря детей с помощью предметных картинок.

«Что это?» Цель: учить детей устанавливать сходство предмета с его изображением. Расширить активный словарь. Пособия: предметные картинки: кукла, машинка, мяч, собака. Ход игры: родитель показывает ребенку картинку, называет ее и кладет перед ним. Затем, указывая на одну из них, взрослый спрашивает: «Нина, что это?». Если ребенок не может назвать, родитель говорит сам и просит повторить за ним: «скажи: это кукла».

2. Расширение активного словаря детей с помощью сюжетных картинок. «Девочка кушает». Цель: научить детей видеть сюжет картинки, т. е. узнавать знакомых персонажей и совершаемые ими действия. Формировать речь, состоящую из простых распространенных предложений, учить отвечать на вопросы по содержанию картинок не односложно, а полно, развернуто. Пособия: сюжетная картинка. Ход игры: Родитель: Кто сидит за столом? Ребенок: Девочка сидит. Родитель: Что девочка делает? Ребенок: Девочка кушает. Родитель: Что девочка кушает? Ребенок: Девочка кушает суп. Родитель: Чем кушает суп? Ребенок: Кушает суп ложкой.

3. Развитие сенсорного восприятия. «Предмет и его изображение» Цель: дать представление о разнообразии геометрических фигур. Ввести и закрепить в активном словаре названия некоторых объемных геометрических фигур. Формировать понятие о сходстве и различии предметов по форме. Продолжать формирование у ребенка фразовой речи, состоящей из простых предложений. Оборудование: кубик, шарик, треугольная призма, дощечка с изображением данных фигур. Ход игры: родитель кладет на стол все фигурки и дощечку. Затем берет со стола кубик, спрашивает у ребенка: «Что это?». Тот отвечает: «Кубик». Взрослый, показывая на дощечку, спрашивает: «А где здесь кубик?». «Вот кубик», — ребенок показывает на изображение кубика. «А теперь мы положим кубик на дощечку, где нарисован тоже кубик», — говорит взрослый. После этого он предлагает ребенку разложить оставшиеся фигурки.

4. Понятие о величине. «Покатаем мишек на машинах» Цель: закреплять в активном словаре детей понятия «большой — маленький». Совершенствовать зрительное восприятие величины предмета. Продолжать формирование фразовой речи. Оборудование: 2 мишки разной величины и соответствующие им 2 машины. Ход игры: взрослый ставит перед ребенком 2 машины. Спрашивает: «Какая это машина, а эта?». Малыш отвечает аналогичные вопросы задает, показывая двух мишек. Затем предлагает покатать сначала большого медведя, потом маленького. Сопровождая действия ребенка словами: «Большой мишка едет в большой машине, а маленький — едет в маленькой. Повтори!»

5. Понятие о цвете. «Собери пирамидку». Цель: закреплять в активной речи названия основных цветов. Выделять названный цвет из 2–3 других; самостоятельно определять цвет по инструкции логопеда. Продолжать работу по формированию фразовой речи. Оборудование: пирамидки 3 цветов (красный, желтый, зеленый) из трех колец каждая. Ход игры: на столе стоят пирамидки. Родитель показывает на пирамидку и спрашивает: «Какого цвета?». Ребенок показывает. Взрослый предлагает снять колечки и положить их на стол. Потом просит ребенка поочередно собрать пирамидки, надевая кольца не только по цвету, но и по величине.

6. Развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания. «Птичка поет». Цель: учить детей растягивать губы в «улыбке». Оборудование: заводная озвученная птичка. Ход игры: родитель показывает птичку, говорит: «Посмотри, какая птичка». Заводит, ставит на стол: «Птичка поет — пи-и, пи-и, пи-и». Родитель обращает внимание ребенка на то, что губы растягиваются в стороны. «Как поет птичка?». Ребенок повторяет. Играть в такую игру нужно перед большим зеркалом.

7. Игры-разрядки. Основная роль игры-разрядки — активизация, концентрация внимания ребенка при выполнении различных заданий. Игра-разрядка является составной частью любого занятия, где возникает необходимость смены одного вида деятельности другим. Продолжительность игры-разрядки до 2 минут. Ее характер и способ выполнения зависят от уровня психоречевого развития ребенка. «Как прыгает зайчик?» Цель: способствовать активизации внимания. Учить детей выполнять движения не только по подражанию, но и по инструкции. Развивать зрительно — слуховое восприятие. Совершенствовать моторику ребенка. Ход игры: родитель спрашивает: «Как прыгает зайка?». Ребенок сгибает руки в локтях, прижимает кулачки к груди и начинает прыгать на двух ногах. Прыжки сопровождают словами: «Прыг — скок, прыг — скок». В ходе игры взрослый следит за выполнением движений ребенком. «Ручки вверх и помашем ими» Цель: способствовать активизации внимания. Развивать зрительно — слуховое восприятие. Совершенствовать моторику ребенка. Оборудование: карточка с текстом: Ручки вверх, помашем ими. Ручки в стороны — вот так. Ручки вниз. Ножками потопали — вот так. Зашагали ножки, Побежали по дорожке. Ход занятия: логопед предлагает детям встать из — за стола и поиграть вместе с ним.

Источник