Кожа как показатель здоровья человека

Человеческий организм – это уникальная живая система, в нем нет ничего не нужного. Каждый орган, каждая часть тела, каждая клеточка имеет свое предназначение. Кожа является наружным покровом организма, границей между внешним миром и нашим внутренним пространством . Она активно участвует во всех жизненных процессах организма, процессе обмена веществ, особенно водном, минеральном, жировом, углеводном, витаминном и энергетическом, выполняет ряд важных функций: иммунную, защитную, секреторную, рецепторную и др.

Защитная функция.

Наиболее важная роль в реализации защитных механизмов кожи принадлежит эпидермису. Барьерные свойства кожи, как органа механической защиты, обеспечиваются значительным электросопротивлением, прочностью коллагеновых и эластических волокон, упругой подкожной жировой клетчаткой. Компактный роговой слой и водно-липидная мантия предохраняют кожу от высыхания, многих химических и физических повреждающих воздействий, микробной флоры. Этому способствуют отторжение ороговевшего эпителия и выделения сальных и потовых желез. Кроме того, кожа обладает стерилизующими свойствами из-за кислой реакции водно-липидной мантии, а содержащиеся в ней низкомолекулярные жирные кислоты угнетающе действуют на рост патогенной флоры («собственный стерилизатор»).

Защита организма от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей солнца осуществляется за счет утолщения рогового слоя и увеличения пигментация. Меланин поглощает видимый свет и ультрафиолетовые лучи во всем диапазоне.

Секреторная функция.

Эта функция осуществляется в результате секреторной деятельности сальных и потовых желез.

Сальные железы вырабатывают кожное сало. В сальных железах секрет находится в жидком или полужидком состоянии. Выделяясь на поверхность кожи и смешиваясь с потом, кожное сало образует водно-липидную мантию. Она защищает кожу, обладает бактерицидной и противогрибковой активностью. Помимо секреторной, сальные железы выполняют и экскреторную функцию С кожным салом выделяются токсичные вещества, образующиеся в кишечнике, многие лекарственные вещества. Количество образующегося кожного сала различно у каждого человека, оно неравномерно на различных участках кожного покрова. Наибольшее количество кожного сала выделяется на коже волосистой части головы, лба, в области щек, носа (до 1000 сальных желез на 1 см2), в центральной части груди, межлопаточной области, верхней части спины и области промежности.

Химический состав пота непостоянен и может меняться в зависимости от количества выпитой жидкости, эмоциональных нагрузок, подвижности, общего состояния организма, температуры окружающей среды, а также от топографии потовых желез. Пот выделяется постоянно и непрерывно. В среднем за сутки выделяется 750-1000 мл пота, в условиях высоких температур -до нескольких литров.

Кожа — иммунный орган.

Здоровая кожа является барьером для большинства микроорганизмов. Защитная функция кожи объясняется не только механическими факторами — роговым слоем, водно-липидной мантией, высокой эластичностью и подкожной жировой клетчаткой. В настоящее время имеются сведения об иммунной активности основных структур кожи, реализующих иммунный ответ. Возможно рассматривать эпидермис как орган, функционально сходный с вилочковой железой. Т-лимфоциты составляют 90% всех лимфоцитов кожи и располагаются преимущественно в эпидермисе и верхних слоях дермы. В-лимфоциты обнаруживаются в средних и глубоких слоях дермы.

Дыхательная и резорбционная функции.

В местах обильного расположения сальных и потовых желез, слабо выраженного рогового слоя резорбционные (всасывающие) свойства кожи усилены: всасываются лекарственные средства, растворимые в жирах, — йод, фенол, пирогаллол, резорцин, салициловая кислота, борная кислота и др. При воспалительных изменениях в коже резорбционные способности повышаются, поэтому необходимо с осторожностью применять лекарственные препараты наружно, не превышая терапевтические концентрации.

Дыхательная функция кожи обеспечивает человеку около 1 % всего газообмена. Но и этот небольшой процент является важным. Если покрыть человека лаком, он быстро начнет задыхаться, работа сердца замедлится, температура понизится, возможна даже смерть — это можно рассматривать как следствие комбинации удушья и нарушения теплообмена. Регулярное соблюдение гигиенических процедур обеспечивает чистоту кожи, а одновременно и «чистоту» дыхания. Кожное дыхание увеличивается при повышении температуры воздуха, увеличении содержания кислорода в воздухе, во время тяжелой мышечной работы и пищеварения.

Терморегуляторная функция.

Значительное влияние на терморегуляцию оказывают состояние крово- и лимфообращения и выделительная способность сальных и потовых желез. Секрет потовых желез, охлаждает кожу путем его испарения для поддержания постоянной температуры тела. Повышение температуры окружающей среды приводит к расширению сосудов кожи, увеличению объема протекающей по ней крови (иногда до 1 л) и усилению теплоотдачи. При снижении внешней температуры сосуды суживаются, теплоотдача резко снижается. Теплообмен кожи при некоторых заболеваниях кожи нарушается. Теплоотдача повышается при вегетодистонических и дисциркуляторных нарушениях.

Обменная функция.

Роль кожи в обмене веществ значительна из-за ее депонирующей способности. Гидрофильность кожи обусловливает задержку внутриклеточной и внеклеточной жидкости и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов. В коже депонируются углеводы, холестерин, йод, бром, аминокислоты, желчные кислоты и шлаки, образующиеся в процессе перекисного окисления липидов. В связи с этим, задолго до общих обменных нарушений, в коже возникают: зуд — при нарушении функции печени, гнойничковая сыпь — при скрытом сахарном диабете. Многие химические вещества, проникшие в роговой слой, остаются в нем надолго.

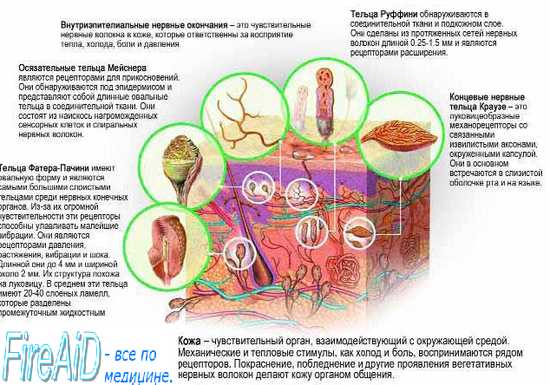

Рецепторная функция.

Рецепторные функции кожи обеспечиваются множеством разнообразных чувствительных нервных окончаний и сенсорных телец, рассредоточенных по всему кожному покрову неравномерно. Существует тактильная (чувство осязания и давления), болевая и температурная (чувство холода и тепла) кожная чувствительность. Кожа непрерывно реагирует на разнообразные раздражения, поступающие из окружающей среды, из ЦНС и внутренних органов. Кожа является как бы экраном, на котором проецируются функциональные и органические изменения деятельности внутренних органов, ЦНС, эндокринной и иммунной систем. Нередко даже при небольшом расстройстве деятельности организма и его отдельных функций и систем в коже возникают изменения, позволяющие предположить ту или иную патологию.

Соблюдение правил гигиены кожи – это, в первую очередь, способ уберечь свое здоровье от воздействия внешних факторов окружающей среды. Очень многие заболевания проникают в наш организм через кожные покровы, и в наших силах предотвратить большинство из них.

Источник

Нарушение терморегуляции организма

Общие сведения

Расстройство терморегуляции это нарушение постоянства температуры тела, вызванные дисфункцией ЦНС. Температурный гомеостаз считается одной из основных функций гипоталамуса, который содержит специализированные термочувствительные нейроны.

От гипоталамуса начинаются вегетативные пути, которые при необходимости могут обеспечивать увеличение теплопродукции, вызывая мышечную дрожь или рассеяние излишнего тепла.

При поражении гипоталамуса, а также следующих от него к стволу мозга или спинному мозгу путей возникают расстройства терморегуляции в виде гипертермии или гипотермии.

Теплоотдача организмом во внешнюю среду зависит от температуры окружающей среды, от количества влаги (пота), выделяемой организмом вследствие затрат тепла на испарение, от тяжести выполняемой работы и физического состояния человека.

При высокой температуре воздуха и облучении кровеносные сосуды поверхности тела расширяются, при этом происходит перемещение крови: главного аккумулятора тепла в организме, к периферии (поверхности тела). Вследствие такого перераспределения крови теплоотдача с поверхности тела значительно увеличивается.

Нарушения терморегуляции организма могут возникать при:

повреждении центрального или периферического звена системы терморегуляции;

кровоизлияниях и опухолях в области гипоталамуса;

при травмах, сопровождающихся повреждением соответствующих проводящих путей.

Нарушение терморегуляции сопутствует многим системным заболеваниям, обычно проявляясь повышением температуры тела или лихорадкой. Повышение температуры тела является настолько надежным индикатором заболевания, что наиболее часто используемой в клинике процедурой стала термометрия.

Изменения температуры можно выявить даже при отсутствии явного фебрилитета. Они проявляются в виде покраснения, побледнения, потоотделения, дрожи, ненормальных ощущений тепла или холода, а также могут состоять из неустойчивых колебаний температуры тела в пределах нормы у больных с постельным режимом.

При физической работе временно нарушается баланс между теплопродукцией и теплоотдачей с последующим быстрым восстановлением нормальной температуры в состоянии покоя за счет длительной активации механизмов теплоотдачи.

Фактически, при длительной физической нагрузке расширение сосудов кожи в ответ на повышение температуры сердцевины организма прекращается для того, чтобы сохранить эту температуру.

Нарушение терморегуляции при лихорадке

При лихорадке адаптационная способность снижается, так как по достижении стабильной температуры тела теплопродукция становится равной теплоотдаче, однако и та, и другая находятся на уровне выше исходного. Кровоток в периферических сосудах кожи играет более важную роль в регуляции теплопродукции и теплоотдачи, чем потоотделение.

При лихорадке температура тела, определяемая терморецепторами, низкая, поэтому организм реагирует на нее как на охлаждение.

Дрожь приводит к увеличению теплопродукции, а сужение сосудов кожи — к уменьшению теплоотдачи. Эти процессы позволяют объяснить возникающие в начале лихорадки ощущения холода или озноба. И наоборот, при удалении причины лихорадки температура снижается до нормальной, и больной ощущает жар. Компенсаторными реакциями в данном случае являются:

расширение сосудов кожи;

При высокой температуре окружающей среды развиваются четыре клинических синдрома:

тепловая травма при напряжении;

Каждое из этих состояний можно отдифференцировать на основании различных клинических проявлений, однако между ними есть много общего и эти состояния можно рассматривать как разновидности синдромов одного и того же происхождения.

Симптомокомплекс теплового поражения развивается при высокой температуре (более 32°С) и при высокой относительной влажности воздуха (более 60%). Наиболее уязвимы люди пожилого возраста, лица, страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, принимающие антипсихотические, мочегонные, антихолинергические препараты, а также люди, находящиеся в помещениях с плохой вентиляцией.

Источник

Что значит терморегуляторная функция

Наряду с эндогенными процессами для поддержания нормальной температуры тела важнейшим механизмом является изменение характера поведения, или поведенческая терморегуляция.

Для холоднокровных животных этот механизм является определяющим. Поддерживающими постоянную температуру факторами являются изменение позы, поиск укрытия, по возможности выбор более теплой или холодной среды и т. п. Человек для поддержания оптимальной температуры тела нередко прибегает к усиленным мышечным движениям, особенно для согревания на холоде. При ходьбе теплопродукция увеличивается в 2 раза, а при беге или интенсивной работе — в 4—5 раз. Повышение температуры тела при этом даже на несколько десятых градуса способствует ускорению окислительных процессов, в частности — окислению продуктов белкового катаболизма. Кроме того, для человека не менее важными факторами поддержания оптимальной температуры тела является ношение одежды, соответствующей температуре окружающей среды, и оборудование жилища (утепление жилища зимой и использование кондиционеров в жаркое время года).

Регуляция температуры тела. Восприятие организмом температурных воздействий (терморецепция).

Изменение температуры внутренней среды («ядра») и поверхностных отделов («оболочки») тела человека воспринимается организмом с помощью терморецепторов. Температурная рецепция осуществляется окончаниями тонких чувствительных нервных волокон типа С и А (8), которые представлены в коже, слизистых оболочках, мышцах, сосудах, во внутренних органах (периферические терморецепторы). Холодо- и теплочувствительные нейроны располагаются в медиальной преоптической области переднего гипоталамуса (центральные терморецепторы).

Восприятие температурных раздражений из внешней среды и формирование температурных ощущений у человека осуществляется с помощью терморецепторов кожи и слизистых оболочек, среди которых имеются холодовые рецепторы (повышают частоту передачи нервных импульсов по афферентным нервным волокнам к терморегуляторному центру при их охлаждении и снижают эту частоту при их нагревании) и тепловые рецепторы (реагируют на изменение температуры тела противоположным образом). В коже и на слизистых оболочках человека больше холодовых рецепторов (около 250 000), чем тепловых (около 30 000). Кроме того, холодовые рецепторы кожи расположены более поверхностно, на глубине 0,17 мм, а тепловые — более глубоко, на глубине 0,3 мм. Эта особенность расположения терморецепторов обусловливает более раннее восприятие организмом человека холода, чем тепла. Другая особенность терморецепторов — их неравномерное распределение в коже по площади, что определяет различный уровень чувствительности к холоду и теплу разных участков тела. Наибольшей чувствительностью обладает кожа лица, наименьшей — кожа нижних конечностей.

Афферентный поток нервных импульсов от периферических терморецепторов поступает через задние корешки спинного мозга к вставочным нейронам задних рогов. Затем по спиноталамическому тракту этот поток импульсов достигает передних ядер таламуса и далее проводится в сомато-сенсорную кору больших полушарий головного мозга. Поступление нервных импульсов от периферических терморецепторов в соматосенсорную кору обеспечивает возникновение и топическую локализацию субъективных температурных ощущений, таких как «тепло», «холодно», «прохладно», «жарко», «температурный комфорт» или «дискомфорт». На их основе формируются поведенческие терморегуляторные реакции. Значительная часть афферентных импульсов от периферических рецепторов кожи и внутренних органов поступает из спинного мозга по волокнам спиноталамическо-го тракта к нейронам гипоталамического центра терморегуляции.

Источник