- Значение слова «тенистый»

- тени́стый

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Значение слова тенистый

- Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

- Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

- Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

- Википедия

- Примеры употребления слова тенистый в литературе.

- ТЕНИСТЫЙ

- Смотреть что такое «ТЕНИСТЫЙ» в других словарях:

- Значение словосочетания «тенистые леса»

- Значение слова «тенистый»

- Значение слова «лес»

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Ассоциации к слову «тенистый»

- Ассоциации к слову «лес»

- Синонимы к словосочетанию «тенистые леса»

- Предложения со словосочетанием «тенистые леса»

- Цитаты из русской классики со словосочетанием «тенистые леса»

- Сочетаемость слова «тенистый»

- Сочетаемость слова «лес»

- Афоризмы русских писателей со словом «лес»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Значение слова «тенистый»

- Значение слова «лес»

- Предложения со словосочетанием «тенистые леса»

- Синонимы к словосочетанию «тенистые леса»

- Ассоциации к слову «тенистый»

- Ассоциации к слову «лес»

- Сочетаемость слова «тенистый»

- Сочетаемость слова «лес»

- Морфология

- Правописание

- Карта слов и выражений русского языка

- Словари

Значение слова «тенистый»

1. Дающий густую тень, с густой тенью. Тенистый сад. □ В одном месте, на самой кромке берега, стояла широкая тенистая ель. А. Тарасов, Крупный зверь.

2. Находящийся в тени; затененный. [Аннушка] стояла неподвижно в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке. Тургенев, Касьян с Красивой Мечи. Снег еще лежал сугробами в глубоких лесах и в тенистых оврагах. Куприн, Скворцы.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Тенистый — микрорайон в Советском районе города Воронежа. Расположен на левом берегу реки Дон.

Жилой фонд микрорайона составляют 5, 9, 10 этажные дома, а также один 6-этажный дом и частные строения (1- и 2-этажные).

ТЕНИ’СТЫЙ, ая, ое; -и́ст, а, о. Обильный тенью. Т. сад. Шумят леса тенистые, тенистые, душистые. Фофанов. Только в мире и есть, что тенистый дремлющих кленов шатер. Фет.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

тени́стый

1. обильный тенью (о каком-либо месте) ◆ Он стал искать тенистого, скромного места, удалённого от шума и света. Одоевский, «Червячок», 1835 г.

3. дающий густую тень (обычно — о растениях) ◆ Нехлюдов, нагнувшись, прошёл через низенькую калитку, из-под тенистого навеса, на находившийся за двором осик. Л. Н. Толстой, «Утро помещика», 1853 г.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: надсмотр — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Значение слова тенистый

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

тенистая, тенистое; тенист, тениста, тенисто. Обильный тенью. Тенистый сад. Шумят леса тенистые, тенистые, душистые. Ффнв. Только в мире и есть, что тенистый дремлющих кленов шатер. Фет.

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

-ая, -ое; -ист. Обильный тенью (в 1 знач.). Т. сад.

сущ. тенистость, -и, ж.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

Дающий густую тень (1*1) (о растениях).

Такой, где много тени (1*1).

Находящийся в тени, затененный.

Википедия

Тенистый — микрорайон в Советском районе города Воронежа . Расположен на левом берегу реки Дон .

Жилой фонд микрорайона составляют 5, 9, 10 этажные дома, а также один 6-этажный дом и частные строения (1- и 2-этажные).

Примеры употребления слова тенистый в литературе.

А чуть всеоживляющее солнце На отдаленнейшем краю востока Аврориной постели занавески Тенистые раздернет, — убежит Сейчас же мой угрюмый сын от света И, запершись, заслонит окна спальни И, выгнавши отрадный свет дневной, Создаст себе искусственую ночь он.

Я различил сзади женский топоток, решил было, что это выскочила за мной Айва, но женщина оказалась чужая, возле углового навеса она меня обогнала, лицо было отуманено вялым фонарным светом и тенистой горжеткой.

Незаметно, по тенистой тропинке пришли мы В Алупку и здесь распрощались.

Ханна Арендт рисует едва различимый в тенистом полумраке, проникнутый переменчивыми настроениями ландшафт своей душевной жизни, втянутой в водоворот оторванных от внешнего мира внутренних переживаний.

Хочу в тенистой беседочке Читать романы с соседушкой И обрыдаться над горькою Судьбою российской девушки.

Как тенистый склон холма, окутанный прелестной дымкой заходящего солнца, Бианка, непостижимая и для самой себя, была окутана гордостью.

Тео-Тенассерим — как зовут его бирманцы, просыпается постепенно, по мере того, как дневной свет заливает его гигантские пики, покрытые вечной растительностью, тенистые долины, служащие убежищем больших хищников, и берега, изрезанные красивыми бухтами и окаймленные кокосовыми пальмами с огромными, раскрытыми в виде султана листьями.

После этого Маугли выбрал тенистое место и уснул, а буйволы паслись вокруг него.

С подъемом чаща посветлела, потом сменилась вековым сосновым бором, где вперемежку с соснами на тенистых местах росли красивые ели.

Простившись со стариком, наши путники покинули тенистую прохладу карагачевой рощи Турахона.

Около полудня мы остановились в Кермине в прекрасном саду на берегу тенистого пруда.

Быстрою, черною ночью сначала отправилась в Дикту С новорожденным богиня и, на руки взявши младенца, Скрыла в божественных недрах земли, в недоступной пещере, На многолесной Эгейской горе, середь чащи тенистой.

Он уносился мыслями в тихое утро после дождя с белой мороженщицей на углу, яркими красками детских колясок в тенистых уголках солнечного парка.

После обеда воспитанницы гуляли в пансионском саду, тенистом и роскошном в летнее время и застланном белым саваном снега — в зимнюю пору.

К дому, который занимал в Пардубице член Военного совета фронта, примыкал большой тенистый сад.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Транслитерация: tenistyiy

Задом наперед читается как: йытсинет

Тенистый состоит из 8 букв

Источник

ТЕНИСТЫЙ

Толковый словарь Ушакова . Д.Н. Ушаков. 1935-1940 .

Смотреть что такое «ТЕНИСТЫЙ» в других словарях:

тенистый — затемненный, прохладный Словарь русских синонимов. тенистый прил., кол во синонимов: 7 • бессолнечный (12) • … Словарь синонимов

ТЕНИСТЫЙ — ТЕНИСТЫЙ, ая, ое; ист. Обильный тенью (в 1 знач.). Т. сад. | сущ. тенистость, и, жен. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Тенистый — Микрорайон Тенистый Страна РоссияРоссия Регион … Википедия

Тенистый — прил. 1. Такой, где много тени [тень I 1.]. 2. Находящийся в тени; затенённый. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

тенистый — тенистый, тенистая, тенистое, тенистые, тенистого, тенистой, тенистого, тенистых, тенистому, тенистой, тенистому, тенистым, тенистый, тенистую, тенистое, тенистые, тенистого, тенистую, тенистое, тенистых, тенистым, тенистой, тенистою, тенистым,… … Формы слов

тенистый — тен истый … Русский орфографический словарь

тенистый — … Орфографический словарь русского языка

тенистый — ая, ое; нист, а, о. 1. Дающий густую тень, с густой тенью (о деревьях). Т ая ель, липа. Т. дуб. Т. город (где много таких деревьев). 2. Находящийся в тени; затенённый. Т ая лужайка. Т ое озеро. ◁ Тенистость, и; ж. Т. аллеи, парка … Энциклопедический словарь

тенистый — ая, ое; ни/ст, а, о. см. тж. тенистость 1) Дающий густую тень, с густой тенью (о деревьях) Т ая ель, липа. Тени/стый дуб. Тени/стый город (где много таких деревьев) 2) Находящийся в тени; затенённый … Словарь многих выражений

тенистый — тен/ист/ый … Морфемно-орфографический словарь

Источник

Значение словосочетания «тенистые леса»

Значение слова «тенистый»

ТЕНИ́СТЫЙ , —ая, —ое; —ни́ст, -а, -о. 1. Дающий густую тень, с густой тенью. Тенистый сад. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «лес»

ЛЕС , -а (-у), предл. о ле́се, в лесу́, мн. леса́, м. 1. Деревья, стоящие во множестве на корню, а также пространство, обильно заросшее деревьями. Дремучий лес. Хвойный лес. (Малый академический словарь, МАС)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: по-утреннему — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «тенистый»

Ассоциации к слову «лес»

Синонимы к словосочетанию «тенистые леса»

Предложения со словосочетанием «тенистые леса»

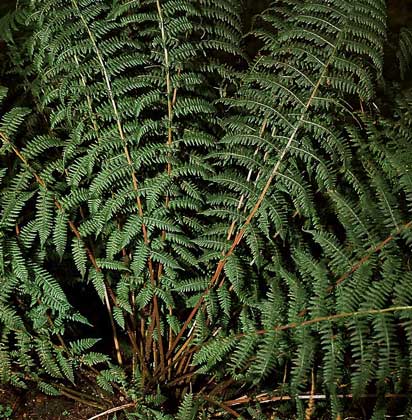

- Это гордое название сохранялось до нашего времени, до тех пор, пока здесь можно было любоваться прекрасными многочисленными долинами и густыми тенистыми лесами.

Цитаты из русской классики со словосочетанием «тенистые леса»

- Да и как не хотеть, как не рваться после десятимесячной школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, душистое поле, в тенистые леса , в прохладу, к семейству, на родину или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года.

Сочетаемость слова «тенистый»

Сочетаемость слова «лес»

Афоризмы русских писателей со словом «лес»

- Рубить леса из нужды легко, но пора перестать истреблять их… Леса трещат от топоров, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи.

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «тенистый»

ТЕНИ́СТЫЙ , —ая, —ое; —ни́ст, -а, -о. 1. Дающий густую тень, с густой тенью. Тенистый сад.

Значение слова «лес»

ЛЕС , -а (-у), предл. о ле́се, в лесу́, мн. леса́, м. 1. Деревья, стоящие во множестве на корню, а также пространство, обильно заросшее деревьями. Дремучий лес. Хвойный лес.

Предложения со словосочетанием «тенистые леса»

Это гордое название сохранялось до нашего времени, до тех пор, пока здесь можно было любоваться прекрасными многочисленными долинами и густыми тенистыми лесами.

В прохладе тенистого леса растворялся запах первых белых фиалок.

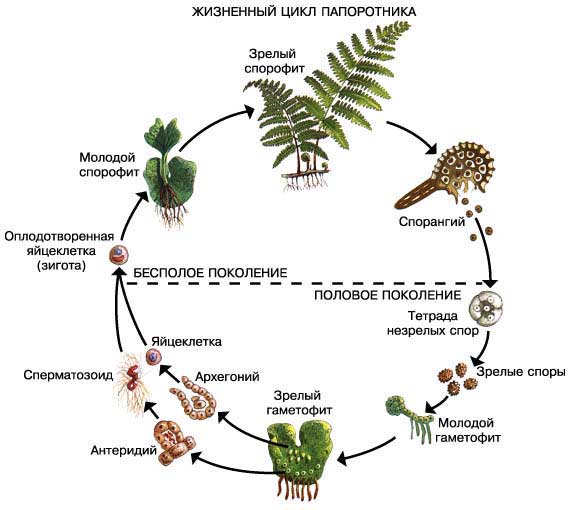

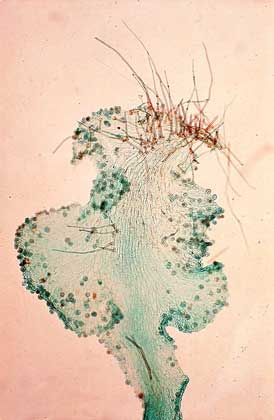

Но в тенистых лесах основным способом размножения остаются корневища.

Синонимы к словосочетанию «тенистые леса»

Ассоциации к слову «тенистый»

Ассоциации к слову «лес»

Сочетаемость слова «тенистый»

Сочетаемость слова «лес»

Морфология

Правописание

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Источник

Словари

ТЕНИ́СТЫЙ, тенистая, тенистое; тенист, тениста, тенисто. Обильный тенью. Тенистый сад. «Шумят леса тенистые, тенистые, душистые.» Фофанов. «Только в мире и есть, что тенистый дремлющих кленов шатер.» Фет.

1. Молодые побеги растений, вырастающие от пней, от корней, от стволов.

— Клен обладает прекрасной способностью возобновляться порослью от пней. Караваева, Родной дом.

[Садовник] срезал лишнюю поросль со стволов акации. В. Беляев, Старая крепость.

Потомство, молодое поколение.

Эта дворянская поросль представляла собою яркую иллюстрацию бесповоротного вырождения. Мамин-Сибиряк, Любовь.

Став начальником училища, он с величайшей серьезностью отнесся к новому виду своей деятельности: он призван был теперь выращивать ту поросль, которая являлась надеждой народа. Лидин, Две жизни.

2. Совокупность молодых деревьев, молодой лес.

Мы вошли в густые тенистые рощи хвойного леса. Поразило меня в них количество молодой поросли, преобладавшей над старыми деревьями. Семенов-Тян-Шанский, Путешествие в Тянь-Шань.

[Алексей] забрался в густую поросль молодого сосняка, присел под деревом. Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке.

Заросли из мелких деревьев или кустарников.

Овражек увивался порослью ольшаника и черемухи. Федин, Необыкновенное лето.

Растительность, волосяной покров (у человека).

Лебедянцев — небольшого роста, блондин, с жидкою порослью на сдавленном черепе. Боборыкин, Проездом.

Неподалеку на попонке лежал Крючков Козьма, скучал, наматывал на палец жидкую поросль усов. Шолохов, Тихий Дон.

1) Внутренний, психический мир человека, его сознание.

Очень часто: писатель блестящий, а за душой ничего (Пришвин).

душе́вный мир, се́рдце

2) Совокупность характерных свойств, черт, присущих личности, народу, а также человек с теми или иными свойствами.

Безмолвная душа народная есть то же, что молчащий инструмент, и уже от смычка будет зависеть, какие звуки извлечь из нее (Розанов).

нату́ра, но́ров (прост.), нрав, склад, хара́ктер

3) Главное лицо, вдохновитель чего-л.

Быть душой начатого дела.

4) перен., чего Суть какого-л. дела; основа чего-л.

Душой городского парка были тенистые пруды.

Усовершенствованный мотор стал душой машины.

дух, соль, су́щность

5) разг. О человеке (обычно в устойчивых сочетаниях).

Ночью на улицах ни души.

Живой души не найдешь.

6) В старину: крепостной крестьянин.

. Прежде всего расспросил он [Чичиков], сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество (Гоголь).

душе́вный, душево́й, безду́шный, душеприка́зчик устар., душеспаси́тельный, душещипа́тельный, великоду́шный, доброду́шный, единоду́шный

Исконно русское слово общеславянского происхождения, образованное от той же основы, что и дух.

Без души́ — без воодушевления, без подъема.

Бума́жная душа́ — о бюрократе.

В душе́ — 1) мысленно, про себя; 2) по природным склонностям.

Для души́ — для себя, для удовлетворения своих склонностей.

Душа́ в ду́шу — очень дружно, в полном согласии.

Душа́ моя́! — в обращении: милый (-ая).

Душа́ не лежи́т (у кого, к кому, к чему) — нет интереса, склонности, желания, симпатии, доверия к кому-л. или чему-л.

Душа́-челове́к — очень хороший, отзывчивый человек.

За ми́лую ду́шу — со всем удовольствием.

Чужа́я душа́ — потемки — никогда не знаешь чужих чувств, мыслей.

КОРО́ВА 1́ , -ы, ж

Крупное жвачное парнокопытное млекопитающее семейства полорогих — домашний вид быка, разводимый ради мяса, молока, кожи; а также самка такого вида млекопитающих.

Пастух веселый… Выгнал коров в тенистые долы… (Гум.).

КОРО́ВА 2́ , -ы, ж

Самка некоторых крупных полорогих парнокопытных млекопитающих (быков), например, лося, оленя.

Лось с коровой и лосенком перешли болото и скрылись в лесу.

ТЕРРАСА ы, ж. terrasse f., нем. Terrasse, ит. terrazza.

1. Террас. Земляной вал. 1777. Курганов Инж. сл.

2. Земляная насыпь с площадкою. Даль. По правую сторону Драконова каскада продолжить тарасы, или уступы. в верхнем саду переделать три партеры. 1741. Вн. быт 1 173. Когда естественных возвышений не было, баттареи строились на искусственных насыпях или «террасах». Теляковский Фортиф. 1846 2 23. Терраса — в рисовании и живописи значит то место, кое первый план, или передний в картине представляет какое действие в деревне обыкновенной на оных терасах представляют изредка камни, цветы, рассады, и протчие сходственные вещи с полем. Голицын Описание 1776. // Каганович 315. На конце щита <герба> на голубом волнистом террасе, изображающем воду, видна лодка, нагруженная натуральнаго цвету. 1772. ПСЗ 19 471. Кривая такая дорожка выведет вдруг гуляющего на небольшую круглую площадку, которую украшает только посреди круглой дерновой терасец, с стоящею посреди и кроною обстриженною березкою. 1784. Болотов. // Вергунов Сады 379. Терацы, как можно лехко выразуметь, что начало свое восприяли в теплых краях. 1737. АА 1 54. 31 мая 1797 года «поехали в Сильвио, где имели полдник, а оттуда возвратились к Трелажу, от оного сесть в трешкоты и поехали по озеру к большому терасу». НН 2001 58 15. На Пекше в челноке музыка духовая Манила на террас охотников гулять. И. Долгоруков. // Ливанова Муз. культ. 2 259. Хорошее гульбище дает какую-то выгодную идею о самих жителях; и для того, щвейцары, знакомясь с иностранцем, к ним приехавшим, тотчас ведут его на свои прелестные террасы, в свои тенистые аллеи, которые украшают города их. Карамз. Зап. стар. моск. жителя 262.

3. Пристройка к зданию в виде площадки, открытая или с крышей на столбах. БАС-1. О воспрещении устройства в частных домах на балконах и террасах деревянных решеток, так как оне не могут иметь надлежащей для безопасности прочности. 1848. ПСЗ-2 23 (1 2). На террасе — уютно раскинутые полосатые шезлонги Верочкиной работы, той же материи занавески, подушка с помпонами и для кота. Грекова Хозяйка гостиницы. // Г. 261. Мама в капоте с крылышками у плеч вместо рукавов, как тогда носили, стояла на террасе, нож ее тонко звенел на тарелке. Бакланов 1987 39.

4. обычно мн. Горизонтальные или несколько наклонные уступы земной поверхности (на склонах гор, речных долин и на побережьях озер и морей), расположенные друг над другом и фиксирующие уровень воды в прошлом. БАС-1. Приезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения. А. П. Платонов Город Градов. Склон был крут, и коренные породы на нем обнажались прямо над рыхлыми осадками речной террасы. О. Тарутин Сертификатный роман. // Нева 1995 3 45.

5. Террасами, в знач. нареч. В виде уступов, ступеней, расположенных друг над другом. БАС-1. Сад этот террасами восходил на крутой берег, составлявший переход от плоской возвышенности к стародавнему речищу. Фет Ран. годы моей жизни. — Лекс. Ян. 1806: террас и терраса; Соколов 1834: терра/с и терра/са; САН 1847: терра/са; СИЗ: тер(р)аса 1775, террас 1771-1773.

ФРАНКСКИЙ ая, ое. franc. Отн. к народу франков. Франкское государство. Уш. 1940. Бокельмунден — весьма пригожая деревушка: вековые деревья, тенистые склоны, добротные, еще на франкский манер, крестьянские дворы. Г. Бёлль Почему я пишу короткие рассказы. // Знамя 1994 10 158. Эфес франкских мечей имеет уплощенную грибовидную форму. ВИЖ 1998 2 75. Каденция и кода достойны как франкских жонглеров, так и Уэльса с Беляевым. Не случится гибели героя — не изобретут таблицу Менделеева потомки. Так что иди, герой, толки изобретенный порох в ступе, зная, что он взорвется.. А-ой! Знамя 2000 10 216. — Лекс.Толль 1864: франкское государство; Уш. 1940: фра/нкский.

БЕРСО berceau m. < bercer убаюкивать, качать.

1. Сводчатые крутые галереи, аллеи и перголы из деревьв березы, липы, граба, образованные с помощью круглых вязаных каркасов, используемых в качестве опор. Иначе Биндаж. Зелен. строит. Берсо. Возведенный над дорогой в парке коридор с решетчатыми стенками и таким же перекрытием из дерева или металла, служащий основой для растительности, которая образует здесь сплошной тоннель (иногда с беседками на концах). Плужников. Деокративное сооружение, впервые появившееся во фр. парках регулярного стиля второй пол. 17 в., а затем, в 18 столетии, — в садах и парках других европейских стран. Представляет собой сводчатую конструкцию из деревянных реек — трельяжа, образующую сплошной коридор, заключающий в себе аллею. Напоминает по форме перевернутую люльку, отсюда название. На таком каркасе росла вьющаяся зелень, создавая тенистые туннели, в прохладной тени которых гуляли галантные дамы и кавалеры. Берсо заканчивались беседками, где можно было укрыться от посторонних глаз, присесть и отдохнуть. Власов 8-1 649. Граф Петр Шувалов заказал доставить из Италии 70 мраморных бюстов, украсивших наши berceaux, или крытых аллей, в его саду при доме. Ок. 1755 г. Я. Штелин О скульптуре. // Ш. 1 169. Зеленые насаждения — кустарники и деревья, куртины, крытые дороги («берсо»), амфитеатры — все это превращало плоскую территорию в произведение садовой архитектуры. Усадьба 2001 269. || Участок сада, окруженный сводчатыми аллеями. Эпоха барокко. Жирнов.

2. В технике печатной графики словом «берсо» называют специальный инструмент — качалку с зубчиками для меццотинто. Власов 8-1 649.

— един. Колыбель. А мы с бабусей ездили сегодня и купили ему ванночку и un berceau .. Но ведь надо еще и подушечки, и полог, и всю layette. Т. Барвенкова На мели. // СВ 1891 3 1 197.

О величине, форме, положении, густоте, мягкости.

Бархатные, веерообразные, выгнугые, густые, длинные, жесткие, загнутые, колючие, лучистые, махровые, мохнатые, мягкие, неподвижные, непокорные, неровные, опущенные, поникшие, приспущенные, прямые, пушистые, редкие, сомкнутые, стрельчатые, тяжеловесные, тяжелые, тяжкие, шелковистые, шёлковые (шелковые, нар.-поэт.), щетинистые.

Белёсые (белесые), белобрысые (разг.), белые, бесцветные, коровьи (разг.), крашеные, пшеничные, рыжеватые, рыжие, светлые, сизые, смолистые, смольные (устар.), смолянистые, смоляные, телячьи (разг.), темные, черные. Белокурые, библейские, медные, стыдливые, тенистые.

АЛЬПИЙСКИЙ ТРИТОН — АЛЬПИ́ЙСКИЙ ТРИТО́Н (Triturus alrestris), вид хвостатого земноводного (см. ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ) рода настоящих тритонов семейства настоящих саламандр (см. НАСТОЯЩИЕ САЛАМАНДРЫ); распространен в Европе от Центральной Испании, Северной Италии и Греции до Дании и до Карпат. Один из наиболее красивых тритонов. Гладкая кожа спины самца окрашена темным серовато-коричневым цветом с синим оттенком, наиболее ярким на середине спины, где проходит невысокий гребень. Бока украшены темно-синими пятнами неправильной формы. Щеки и конечности пятнистые, брюхо и горло огненно-оранжевые. Гребень спины, переходящий в плавниковую оторочку хвоста, кажется клетчатым из-за чередующихся светлых и темных почти прямоугольных пятен. Хвост в верхней части голубовато-серый, в нижней — оливково-серый, и на его оторочке разбросаны синие пятна. Самки окрашены менее ярко и не имеют спинного гребня. Длина около 9 см, из которых половина приходится на хвост.

Альпийский тритон живет в зоне от предгорий до самых вершин гор, занимая тенистые и сырые места. В водоемах он появляется в марте, апреле или начале мая; покидает водоем в конце июля — в августе. Альпийский тритон зимует на суше, в лесной подстилке, под камнями, упавшими стволами деревьев. В воде он кормится дафниями, личинками комаров-дергунов, комаров-кусак, личинками ручейников, мух, а также поденками, моллюсками, ракушечными рачками, личинками веснянок. На суше кормится дождевыми червями, голыми слизнями, пауками, насекомыми.

Альпийский тритон откладывает икру в различные дни мая, в зависимости от высоты мест обитания. Он неразборчив в водоемах и часто размножается в загрязненных канавах. Самка откладывает около 100 яиц диаметром 1,2-1,3 мм; она располагает икринки по 3-5 штук, среди листьев водных растений. Личинки выклевываются через 16-20 дней, имеют длину 5-7 мм. К середине августа, достигнув 20-24 мм длины, они заканчивают метаморфоз и покидают водоем. Личинки остаются зимовать и высоко в горах; известны случаи, когда личинки оставались в воде по несколько лет, достигая размеров 7-8 см, то есть отмечено явление частичной неотении.

ЕЛА́ГИН О́СТРОВ — дворцово-парковый ансамбль, имп. резиденция на одном из о-вов С. невской дельты. О-в носит имя одного из владельцев — И. П. Елагина. В 18 в. был построен кам. дом и устроен пейзажный парк. В 1818-22 дворец перестраивается знаменитым арх. К. Росси для вдовствующей имп. Марии Федоровны. Внешне дворец напоминает Александровский дворец Царского Села, но композиция с центр. овальным танцевальным залом и ротондной ц. св. Николая под ним не имеет прямых аналогий в рус. архитектуре. Особенно интересны столовый зал и «Фарфоровый кабинет» с цветной росписью по белому искусственному мрамору. Одновременно К. Росси построил остальные службы и павильоны этого ансамбля. Дворцовый комплекс Е. О. замечателен тем, что все постройки, дворцовые интерьеры и их обстановка созданы одним арх. Без переделок дворец, служивший одной из летних резиденций, просуществовал 100 лет. После рев-ции он стал музеем, но в 1929 закрыт, ч. убранства распродана, ч. попала в др. музеи. Пострадавший во время войны дворец был восстановлен в 1950-х гг., однако его убранство и ныне рассеяно, хотя дворец снова является музеем.

Парк Е. О. (1820-е гг., мастер Дж. Буш) — шедевр романтич. англ. парка. Необычность его в том, что он расположен на о-ве. Вдоль берегов сделаны валы для зашиты от наводнений и по ним расположены аллеи. Внутри о-ва — множество связанных между собой прудов. Здесь мало лужаек — только обширный луг перед дворцом, где имп. семья устраивала гулянья на масленицу. Остальной парк — это тенистые рощи, пруды, протоки и виды вдаль за пределы о-ва. Знаменитая графиня Юлия Самойлова ввела в Пб. обычай ездить на пустынную зап. стрелку о-ва любоваться видом на Финский залив.

САДО́ВО-ПА́РКОВОЕ ИСКУ́ССТВО — синтез творчества художника с природой. Оно заключается в творч. использовании растит. материала, рельефа местности, воды, скульптуры и малых арх. форм в целях создания худож. организованного образа природы. В европ. иск-ве нового времени изв. типы садов — итал., голланд., франц., китайск. и англ. «Итал.» сад, появившийся в эпоху Возрождения, — регулярный, с использованием рельефа местности, располагался на террасах с подпорными стенками. Он оформлялся монумент. лестницами, каскадами, скульптурой. Во 2-й пол. 17 в. франц. садовый арх. А. Ленотр разработал новый тип регулярного парка — «франц.», к-рый разбивался на плоск. местности и где дворец был центром композиции. От него шла гл. аллея, дополненная рядом второстепенных, расположенных в определ. ритме аллей и дорожек. Гл. композиционная ось усиливалась, как правило, трехлучием, к-рое связывало обширные пространства. Природный ландшафт активно преобразовывался посадкой молодых и взрослых деревьев, изменением русла речек и ручьев, прокладкой каналов и созданием сети искусственных бассейнов. Растительности путем стрижки искусственно придавались гео-метрич. формы. Шпалеры — «стены» из густо посаженных и ровно постриженных деревьев и кустарников высотой 2-3 м — образовывали также разл. геометрич. фигуры — «боскеты», внутр. пространство к-рых представляло собой «зеленые кабинеты» с садовой мебелью, цветниками, фонтаном. Непременными эл-тами «франц.» сада были замкнутые пространства внутри боскетов, зеленые ковры газонов, партеры из цветников с низкими ковровыми растениями в сочетании со сложным фигурным узором из цветного песка, толченого кирпича, стекла, угля, «огибные» дороги — аллеи, обрамленные по сторонам и сверху трельяжами (деревянными решетками) и укрытые ветвями деревьев и ползучими кустарниками. По сторонам аллей, на их пересечении, в нишах боскетов устанавливались многочисл. бюсты, мраморные фигуры и скульпт. группы, часто имевшие аллегорич. значение. Регулярный сад превращался как бы в продолжение дворца. В этот период сады и парки были своеобразной сценой, на к-рой проходила жизнь двора и высш. об-ва.

В России сады существовали издревле, они имели преим. утилитарное значение. К нач. 18 в. регулярные композиции имелись только в Головинском саду в Москве и в подмосковных измайловских «огородах». Но моск. сады были небольшими по размерам, простыми по композиции, не образовывали с дворцовыми постройками единого комплекса. Создание парадных регулярных резиденций вокруг новой столицы Петр I рассматривал как свидетельство величия России. Во время загран. поездок он изучал лучшие садово-парковые ансамбли Франции, Голландии, Германии, приглашал на службу садовых мастеров, преим. голл. Ян Розен исполнил первый проект регулярного Летнего сада, а также проект сада в Царском Селе (1712-25). Л. фон Гарнихфельт работал в Петергофе (1715-38) и сыграл важнейшую роль в создании как Верхнего, так и Нижнего парков. Помимо них работали: в Дальних Дубках фон Штаден (1719-21), в Итал. саду М. Хейзер (1721-25), в Стрельне франц. мастер Д. Броке (1719-22), у А. Д. Меншикова в Петерб. усадьбе Я. Эхт, в Ораниенбауме — Вицвол и Х. Грац. Учреждение спец. Садовой конторы показывает знач., к-рое Петр I придавал садово-парковым ансамблям. Он лично принимал участие в проектировании Летнего сада, петергофского и стрельнинского ансамблей, корректировал, согласно своим идеям и пожеланиям, проекты арх. Б. Растрелли, Ж.-Б. А. Леблона, Н. Микетти, М. Г. Земцова.

Тип регулярного дворц.-парк. ансамбля, т. н. франц. сад, господствовал в С.-Петербурге и загородных резиденциях в 1-й пол. и сер. 18 в. — результат освоения европ. наследия в области паркостроения. Но в России то, что не соответствовало местному климату и природным условиям, или отбрасывалось создателями парков, или отвергалось самой природой. Широко практиковалась доставка деревьев и кустарников — лип, яблонь, вязов, кленов, самшита, тисса — из др. местностей России и из-за границы. Одна из рус. садоводческих традиций — особое внимание к душистым травам и цветам — нашла свое развитие при устройстве регулярных композиций цветников Летнего сада. В регулярном парке важная роль отводилась воде. В нач. 18 в. в России появились фонтаны, к-рым придавались разл. формы («Солнце», «Пирамида», «Сноп» в Петергофе). Играющие на солнце струи фонтанов и каскадов, зеркальная гладь декор. бассейнов, в к-рой отражалась зелень боскетов, «люстгаузы» (беседки) и плывущие по небу облака, обогащали зрит. образ рукотворного пейзажа. При устройстве приморских резиденций умело использовался рельеф береговой зоны, благодаря чему мор. просторы как бы включались в общую композицию парка. Крутые склоны Петергофа и Стрельни использовались для устройства гротов и каскадов.

В сер. 18 в. усложняются планировочные схемы и приемы худож. оформления садов и парков: усложняются контуры боскетов и площадок, зеленые стены боскетов включают в себя многочисл. глубокие ниши и закругления, усиливается композиционная роль дворца как доминанты ансамбля, каналы превращаются в декорат. водоемы. Все более широкий круг помещиков не только в обеих столицах, но и в провинции оформляют свои усадьбы, подражая высш. аристократии, особенно после указа Петра III «О вольности дворянства» (напр., ансамбль Кусково в Подмосковье).

Роскошь королевских дворцов и парков олицетворяла уходящую эпоху. На смену ей пришли идеалы простоты, разумности, «естественности». К кон. 18 в. происходит переворот в садово-парковом иск-ве: отказ от регулярного и распространение пейзажного стиля, к-рый зародился в Англии (парк Стоу, 1736) и в 1770-х гг. распространился на континенте, в т. ч. и в России. В основе англ. парков лежал принцип творч. переработки мотивов естеств. природы. «Все иск-во в том, чтоб было сходно с натурой», — писал И. И. Шувалов после посещения Англии в 1765. Поскольку природа избегает симметрии, прямых линий, то строго симметричные композиции были отвергнуты. Партеры сменяются лужайками, геометрической формы бассейны и каналы — озерами с изрезанными берегами и ручьями, фонтаны — водопадами, строго ритмичные посадки — отдельно стоящими или свободно сгруппированными деревьями, прямые аллеи — вьющимися дорожками. Композиция строится на последовательном раскрытии многоплановых пейзажных картин, на смене светотеневых и цветовых контрастов. Фактически это некие идеализированные картины, выстроенные по законам живописи. Для них характерны сельские виды с хижинами и мельницами, включение в пейзаж «античных» сооружений и руин. Центром композиции обычно является озеро с изрезанной береговой линией, к-рая открывала перед глазами гуляющих множество сменявших друг друга пейзажей. Екатерина II, способствовавшая распространению моды на англ. сады в России, сама никогда не посещала Англию. Однако в 1772 она писала Вольтеру: «Я безумно люблю английские сады», с к-рыми она познакомилась по путеводителям. Она послала в Англию арх. В. И. Неелова с сыном для осмотра всех известных садов, чтобы затем устроить похожий в Царском Селе. Вместе с англ. садами появились и англ. садовники. В 1771 из Англии был приглашен Иоганн Буш, создавший пейзажный парк в Царском Селе, его сын Иозеф Буш не только продолжил работы в Царскосельском саду, но и устроил англ. сад на Елагином о-ве. Чарльз Спарроу создал сад в Гатчине, Вильям Гулд — сад при новопостренном Таврическом дворце, Джеймс Мидер — Англ. парк в Петергофе. По мнению сестры англ. посла, осмотревшей его в 1783, «даже в Англии этот сад заслуживает быть причисленным к красивым». Тот же Мидер писал, что рус. знать «помешалась на садах». Справедливость этого замечания подтверждала кн. Е. Р. Дашкова, к-рая называла себя «английским садовником».

Хорошо знакомый с иск-вом англ. пейзажных парков арх. Ч. Камерон положил их принципы в осн. Павловского парка, к-рый он создавал в 1780-х гг. По его проекту через лес и вдоль извилистого берега р. Славянки были проложены дорожки и тропинки, с к-рых открывались красивые виды. В тщательно выбранных местах он построил несколько павильонов в антич. стиле, включая «Храм Дружбы», «Колоннаду Аполлона», «Памятник родителям». Сменивший Камерона В. Бренна создал в 1796-1800-х гг. на высоком берегу Славянки парадную часть ансамбля, в к-рой соединил эл-ты регулярного и пейзажного парков. Завершил формирование Павловского сад.-парк. ансамбля в 1801-13 театр. худож.-декоратор П. Гонзаго. В обширном лесном массиве «Белой березы» он, как скульптор, отсек все лишнее, вырубив участки леса для создания лугов и далеких перспектив. Сохранив приемы планировки Камерона (лучевая система дорог, расходящихся от круглой площадки), Гонзаго добавил Англ. дорогу, свободно вьющуюся между рощами, каждый поворот к-рой открывал новые пейзажи: зеленые луга, тенистые рощи, перелески, переходящие в глухой лес, гр. или отд. деревья на открытых лужайках. Отсутствие парковой архитектуры, скульптур, каскадов помогает сосредоточиться на созерцании красоты природы. При создании пейзажа Гонзаго, как живописец, подбирал породы деревьев с учетом цвет. гаммы их листвы в разные времена года. Мода на пейзажные парки не означала отказа от использования в них регулярных эл-тов и даже целых регулярных композиций на отд. его участках. 19 в. не привнес ничего нового в теорию парко-строения. Сад.-парк. ансамбли продолжали создаваться на осн. уже накопленного опыта.

Начало цивилизованного этапа истории Индии относится приблизительно к 2500 до н.э., когда в долине р.Инд появились первые города. В этом регионе, а также в других частях субконтинента люди к тому времени обитали уже ок. 400 000 лет. Самые древние археологические находки — грубо заостренные камни — сделаны в гравийных отложениях плейстоцена, связанных со вторым из четырех основных гималайских оледенений. Такие же каменные орудия найдены в плювиальных отложениях Центральной и Южной Индии. Так, в долине р.Соан, неподалеку от Равалпинди в Пакистане, найдены крупные отщепы и оббитые каменные орудия из кварцитовой гальки со скошенными ударными площадками, не подвергавшиеся вторичной обработке.

См. также АРХЕОЛОГИЯ. Эти грубые клинообразные орудия, или чопперы, принадлежат к культуре досоан. За ними следуют орудия раннего соана, относящиеся ко второму межледниковому периоду: грубо заостренная галька и отщепы, примитивные грушевидные каменные топоры, обработанные с двух сторон. В период третьего оледенения появилась культура позднего соана, для которой было характерно отсутствие каменных топоров, но наличие более совершенных, отесанных с двух сторон и с полученными таким образом острыми краями отщепов или гальки. Многие орудия подобного типа встречаются в речных галечниковых отложениях в Центральной и Южной Индии. По мере продвижения к югу галечниковая техника постепенно сменяется техникой каменных топоров, которую иногда относят к мадрасской культуре. Наиболее совершенные из них сравнимы с орудиями из Африки и Европы, что говорит о том, что длительный период времени люди от Британии до Индии, а возможно, и дальше, пользовались теми же орудиями и применяли ту же технику их изготовления. Никаких скелетных останков местных жителей, изготовлявших эти орудия, не найдено. Фауна этого периода состояла из вымерших видов крупного рогатого скота, слонов и буйволов. Упомянутые орудия условно относятся к группе I по классификации индийского каменного века. Они принадлежат к среднему плейстоцену по геологической шкале и нижнему (раннему) или среднему палеолиту по археологической шкале. Группа II принадлежит к позднему плейстоцену или верхнему (позднему) палеолиту, начавшемуся около 35 тыс. лет назад, и хотя в Африке и Европе она хорошо известна, в Индии свидетельства этой эпохи недостаточны. К этой группе принадлежат техники, для которых характерно уменьшение размеров изготовлявшихся орудий в сравнении с предыдущим периодом. Так, небольшие отщепы и орудия из гальки, предположительно относящиеся к позднему соану, были обнаружены недалеко от Равалпинди на поверхности вне ясно обозначенного слоя. Более убедительные находки были сделаны в галечниковых отложениях верхнего течения Правары, притока Годавари, в Центральной Индии. Здесь обнаружены скребла, ножи и вкладыши, залегающие над слоем с каменными топорами. Эти орудия изготовлены из агата, шерта и халцедона — материалов, которые впоследствии стали использоваться в микролитической технике группы III. В Кхандивли, под Бомбеем, над слоями с техникой эпохи нижнего и среднего палеолита, соответствующей двум плювиальным (влажным) периодам, были найдены образцы резцовой техники, соответствующей верхнепалеолитической фазе, которые залегали под типично микролитическим слоем. В Южной Индии нечто похожее встречается в районе Мадраса. Группа III, состоящая из широко распространенных индийских микролитических техник (изготовление орудий из мелких камней), постепенно стала подразделяться на все новые и новые подгруппы. В принципе, эти техники могли развиться из производства маленьких орудий группы II, но они довольно близки к так называемой капсийской культуре Восточной Африки и могли возникнуть под ее влиянием, пришедшим через Аравию. Орудия группы III сначала появились в Западной, Центральной и Южной Индии. Они представлены небольшими изделиями в форме полумесяца или треугольника, которые использовались как вкладыши в дерево или кость, например для изготовления стрел с острыми наконечниками. Керамики создатели ранних микролитов не знали. Рядом с серповидными или треугольными орудиями обнаружены небольшие ножи, которые иногда использовались как скребла. Поначалу эти крошечные орудия, обычно изготовлявшиеся из кварца, агата или халцедона, служили скорее всего охотникам, которые, несомненно, также занимались собирательством съедобных фруктов и растений, но еще не знали земледелия. Эту микролитическую технику еще не удалось должным образом датировать. Возможно, она сложилась за 5000-6000 лет до н.э. В Центральной Индии она сохранилась до энеолита (халколита), когда стала использоваться медь, т.е. до II-I тыс. до н.э.

Первые производящие культуры. Скотоводство и земледелие появились на субконтиненте не позднее III тыс. до н.э., а возможно, и на несколько столетий раньше. Производство продуктов питания впервые появилось в горах Белуджистана (Юго-Восточный Иран и Западный Пакистан), где приблизительно в это время небольшие общины стали строить деревни в труднодоступных горных долинах. Вероятно, в отдельных местах жители собирали или отводили воды сезонных паводков с помощью каменных дамб. Эти поселения различаются по типу и датировке, но в целом, как и подобные имкультуры Иранского нагорья, все они относятся к каменному веку. Сначала жители этих поселков не были знакомы с керамикой, но позднее стали изготавливать многоцветные гончарные изделия, украшенные геометрическим орнаментом или стилизованными изображениями животных. К началу III тыс. до н.э. гончарный круг использовался повсеместно. В начале III тыс. до н.э. такие сельские общины стали возникать на равнинных территориях в бассейне Инда, где люди столкнулись с новыми условиями обитания и выживания. По берегам рек располагались болота и тропические леса, за которыми простирались саванны, где обитали слоны, тигры и носороги. Множество людей гибло от болотной лихорадки. Ежегодные паводки, вызываемые таянием снегов в верховьях великих рек, способствовали развитию земледелия, но несли с собой и огромные опасности, а сами реки, являясь транспортными путями, одновременно облегчали набеги врагов. Наконец, обширные аллювиальные равнины, будучи исключительно плодородными, были лишены минеральных ресурсов, что обусловило развитие торговых связей с удаленными районами. Все эти условия стимулировали объединение усилий людей и быстрое развитие цивилизации.

ХАРАППСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОЛИНЫ ИНДА)

Хараппская цивилизация, или цивилизация долины Инда, сложившаяся в результате действия вышеназванных факторов, появилась ок. 2500 до н.э. и просуществовала в первоначальных границах около тысячи лет. Ее территория протянулась на 1600 км от района, расположенного в 480 км к западу от Карачи, до предгорий Симлы; на востоке ее границы доходили до долины Джамны, в районе Дели, а на юге шла вдоль западного побережья субконтинента, до Бомбея.

Цивилизация долины реки Инд (Хараппская цивилизация)

Мохенджо-Даро и Хараппа. В пределах этой цивилизации существовали два крупных города: Мохенджо-Даро, на берегу Инда в Синде, и Хараппа, на берегу Рави в Пенджабе, — оба ок. 5 км в окружности. В каждом имелись укрепленные цитадели, построенные на искусственных платформах из глины и сырцового кирпича, высота которых достигала 6-15 м. В городах были обширные зернохранилища: в Хараппе — рядом с рекой, в Мохенджо-Даро — в цитадели. В цитадели Мохенджо-Даро (Хараппа изучена меньше) имелись также здания для проведения ритуальных церемоний, священный водоем, дворцовые постройки и расположенные по бокам залы приемов. Мохенджо-Даро в целом имел прямоугольную планировку, что не имело аналогов в индийском градостроительстве в течение более 15 столетий. Примечательной особенностью Мохенджо-Даро было широкое использование канализации из обожженного кирпича. Дома, как правило, из обожженного кирпича и с двориком в центре, стояли очень тесно и были тщательно спланированы, часто в них имелись кирпичные лестницы на верхний этаж или плоскую крышу. Полы в ванных комнатах выкладывались хорошо пригнанной плиткой, имелась канализация. В городе было множество колодцев, как личного, так и общественного пользования. В некоторых домах имелись туалеты такого же типа, что и сегодня еще встречается в некоторых районах Месопотамии. Регулярная городская застройка, подобная той, что характерна для Мохенджо-Даро, встречается и в меньших по размеру городах, например, в небольшом морском порту Лотхал на юге, на плоском побережье Камбейского залива. Здесь также были прямые улицы, дома, выстроившиеся вдоль красной линии, искусная система канализации. В порту был построен выложенный кирпичами док. Эти города в период расцвета, по-видимому, преуспевали благодаря развитию земледелия и торговли. В Хараппе рядом с зернохранилищами находились ряды площадок для обмолота зерна, к ним примыкали сомкнутые ряды казарм, что может свидетельствовать о применении рабского труда. В Мохенджо-Даро имелись постройки барачного типа, но их назначение менее определенно. В годы расцвета центры Хараппской цивилизации развивались по единым принципам. К сожалению, наводнения, происходившие здесь на протяжении многих веков, уничтожили следы существования искусственного орошения и противопаводковых приспособлений в долине Инда. Были ли два великих города, Мохенджо-Даро и Хараппа, взаимодополняющими конкурирующими центрами единой «обширной империи», неизвестно, но цивилизация отличалась удивительной однородностью во всех основных сферах жизнедеятельности. Только на окраинах и в сравнительно более поздние времена появляются заметные различия в ряде технологий, в первую очередь в керамике, но непременно в связи с традиционными элементами Хараппской цивилизации.

Резные печати. Наиболее примечательными из типичных для Хараппской цивилизации изделий являются резные печати, уникальные по своему виду и качеству. Обычно они изготавливались из стеатита и имели квадратную форму (иногда круглую). С обратной стороны печать вставлялась в пуговицеобразную ручку. На лицевой стороне имелись глубоко вырезанные в камне изображения какого-либо животного: единорога, короткорогого быка, горбатого буйвола, носорога, тигра, слона, фантастических зверей, иногда ритуальных человеческих или получеловеческих фигур. Почти на каждой печати были группы знаков полупиктографического письма.

Скульптура. Те немногие скульптурные произведения, которые дошли до нас, скорее можно назвать отличительными, нежели характерными для цивилизации. Самое типичное из них — каменная голова бога или знатного человека (жреца?) в половину натуральной величины, с бородой и выбритой верхней губой, низким лбом, диадемой (или повязкой с орнаментом), тяжелыми веками; плащ был украшен рисунком трилистника (клевера), что, по-видимому, имело сакральное (возможно, астральное) значение в долине Инда, подобно тому, как это было в Шумере, Египте и на Крите.

Орудия и украшения. В качестве орудий труда и оружия жители долины Инда использовали простые изделия из меди или бронзы с низким содержанием олова: плоские ножи, копья, плоские топоры без гнезда для рукоятки, которые давно уже были известны в Западной Азии. Широко применялись простые лезвия из шерта, отколотые от приготовленных для этого стержней с незначительной последующей обработкой или без нее. Украшения делали из золота, серебра, меди или фаянса, реже встречается ляпис-лазурь из Афганистана, а также бирюза из северо-восточной Персии. Другие материалы доставлялись издалека, даже из южной Индии. Отдельные предметы из долины Инда, встречающиеся при раскопках городов в Месопотамии, а также возможные указания на торговлю с долиной Инда, содержащиеся на глиняных дощечках из Ура, свидетельствуют о том, что торговали в районе Персидского залива в основном хрупкими, непрочными изделиями, и поэтому их трудно идентифицировать.

Религия. Многочисленные выполненные из терракоты фигурки женщин, обнаженных, но с украшениями, свидетельствуют о широко распространенном поклонении богине-матери, а статуэтки беременных женщин или женщин с детьми говорят о культе плодородия. Полированные камни высотой до 60 см могут быть прототипами культа фаллоса в исторической Индии. На трех печатях из Мохенджо-Даро изображены сидящие фигуры в головных уборах с рогами, а на двух — с тремя лицами, которые рассматриваются учеными как прототипы бога Шивы исторического периода. Многочисленные изображения быка, как в терракоте, так и на печатях, напоминают традиционное поклонение индийцев этому животному и ассоциируются с культом прото-Шивы. Индуистская религия позднего времени, несмотря на ее арийское обличье, возможно, позаимствовала свои основополагающие элементы у доарийских культов долины Инда. Однако отдельные звенья, связывающие долину Инда с Месопотамией, не согласуются с общей картиной: прежде всего, это печати с изображением человеческой фигуры с распростертыми руками, сдерживающей вставших на дыбы тигров. Эта фигура напоминает изображения шумерского мифического героя Гильгамеша со львами.

Письменность. Хараппская письменность, представленная символами на печатях и гончарных черепках, полностью не расшифрована. Свидетельства того, что она когда-либо развилась в чисто условный линейный набор символов, подобно вавилонской клинописи или египетской иератике, не обнаружено. Эта определенно слоговая азбука читается поочередно справа налево и слева направо, имеет числительные и достаточно развита, чтобы иметь ударения. Но даже общий смысл многих сотен примеров этой письменности все еще неясен.

Погребения. В Хараппской цивилизации не было мрачных «царских погребений», характерных для Ура в Месопотамии. Среднего жителя, как правило, хоронили головой к северу в отрытой могиле, достаточно широкой, чтобы вместить от пятнадцати до двадцати горшков и личные вещи — браслеты из ракушек, ожерелья, ножные браслеты из стеатитовых или глиняных бусин, медные кольца или серьги, медные зеркала. В то же время обнаружены две необычные могилы: одна выложена сырцовыми кирпичами, в другой находился продолговатый гроб из розового дерева с крышкой из гималайского кедра. В Лотхале, у Камбейского залива, захоронения (возможно, несколько более позднего времени) включают три двойных погребения, что может означать зарождение индийского обычая «сати» (самосожжения вдовы).

Упадок и арийское нашествие. Конец Хараппской цивилизации проходил, вероятно, неодинаково в разных ее регионах. Цивилизация в долине Инда лежала непосредственно на пути вторжения ариев, которые во II тыс. до н.э. заняли Пенджаб (Пятиречье). Память об этом нашествии сохранилась в гимнах Ригведы, самом раннем индийском литературном памятнике. Из них можно узнать и о том, как арии осаждали местные укрепления, по-видимому, города Хараппской цивилизации. Определенно известно, что конец Мохенджо-Даро был кровавым, и повинны в этом, вероятно, арии. В различных местах Мохенджо-Даро были найдены беспорядочные скопления скелетов мужчин, женщин и детей, у некоторых имелись раны от мечей или топоров; скелеты лежали там же, где упали. Наступавшие взяли город штурмом и двинулись дальше. В тот период кочевники-арии еще не перешли к оседлости, так что такого рода налет вполне соответствовал их образу жизни. Однако независимо от того, была ли трагическая гибель Мохенджо-Даро и, возможно, других городов в долине Инда делом рук ариев или нет, существуют убедительные свидетельства того, что к этому моменту город уже находился в состоянии экономического и социального упадка. Дома были грубо поделены на отдельные маленькие жилые помещения, улицы стали уже, город неоднократно страдал от наводнений, которые оставляли после себя ил и разрушения, высокий кирпичный подиум государственного зернохранилища в цитадели постепенно погрузился в горы строительного мусора и скрылся под жалкими лачугами. С полным основанием можно утверждать, что гибели города предшествовали долгие десятилетия упадка.

Переходный период на юге. Иная судьба сложилась у южной ветви этой цивилизации, распространившейся по побережью Аравийского моря и защищенной с севера пустыней Тар и обширными солончаками Качского Ранна. Там, не испытывая непосредственной угрозы вторжения ариев и других захватчиков с пограничных гор, цивилизация органично прошла через промежуточные фазы, перерастая в культуры-преемники, которые, как показывают исследования, постепенно срастались с энеолитическими культурами Центральной Индии второй половины II и начала I тыс. до н.э. Цивилизация в долине Инда сменилась своеобразным культурным безвременьем, в то время как на юге наблюдалась определенная трансляция прежней культуры. В самой Хараппе среди развалин торчат остовы грубо сложенных зданий из вторично использованных кирпичей. Это место известно как Кладбище Н, для которого характерна черная по белому керамика неустановленного происхождения. В другом городе в долине Инда, Чанху-Даро, в 130 км к югу от Мохенджо-Даро, хараппское население сменилось поселенцами, принадлежавшими к культуре Джхукар, стоявшей на более низкой ступени развития. Они делали грубые глиняные изделия и пользовались круглыми печатями-пуговицами из керамики или фаянса с ячеечным рисунком, похожими на печати, найденные на севере Ирана и на Кавказе во II тыс. до н.э. Через некоторое время этих жителей сменили другие поселенцы, т.н. культура Джхангар. Отдельные бронзовые и медные находки в Сулеймановых горах (Западный Пакистан) и горах Белуджистана также напоминают кавказские и иранские формы, а могильные пирамиды из камней содержат предметы, напоминающие иранские периода ок. 1000 до н.э. Имеющиеся свидетельства говорят о довольно разнообразном проникновении из Анатолии и с запада, т.е. со стороны вторжения ариев. Позже в долине Ганга и Джамны появляется своеобразная медная и бронзовая индустрия, вслед за которой возникают первые в этом регионе города, некоторые уже в первой половине I тыс. до н.э.

Энеолитические культуры Центральной Индии. Неваза и Махешвар. Тем временем вдоль рек прибрежных районов Катхиавада и Саураштры возник ряд энеолитических культур, находившихся в стадии перехода от сельских общин к более высоким формам организации. Промежуточное положение между культурами центральных и западных районов занимает недавно открытое поселение в Невазе, на берегу реки Правара, в 55 км к северо-востоку от Ахмаднагара. Здесь была построена достаточно большая деревня, состоявшая из хрупких строений, которая неоднократно перестраивалась в периоды между 1500-900 до н.э. (по данным радиоуглеродного анализа). Жители занимались пастбищным скотоводством и в какой-то мере земледелием, в числе возделывавшихся культур был и рис. Они плавили медь, из которой делали простые резцы, браслеты и бусы, но больше всего использовались полированные каменные топоры и микролиты, изготовленные из халцедона, агата и шерта. Микролиты представлены лезвиями, обычно подвергнутыми легкой вторичной обработке или без нее, но иногда встречаются и хребтообразные, серповидные, треугольные, трапециевидные, которые, по-видимому, вставлялись в сделанные в дереве или кости углубления и являлись частью составного орудия. Керамические изделия изготовлялись на гончарном круге: это сосуды с красными носиками, украшенными черным штриховым или треугольным орнаментом по бордюру, иногда встречаются изображения собак, диких козлов и других животных. Погребения — найдены главным образом детские — производились в урнах и часто помещались под полом жилища. Поселения подобного типа во множестве возникали по берегам крупных рек в Центральной Индии и просуществовали в отдельных случаях до середины I тыс. до н.э. Одно из них, в Махешваре, где находилась главная переправа через реку Нарбада в ее среднем течении, уже приближалось к статусу города, когда туда, как и в другие районы Центральной Индии, в 500 до н.э. или несколько позже начали проникать элементы гангской цивилизации железного века.

Гангский железный век. Когда и каким образом возникла великая цивилизация Гангской долины, до сих пор неизвестно. Индийская история, как следует из сведений, которые можно почерпнуть из религиозного и эпического наследия, начинается с завоевания Гандхары (Северо-западная область) и средней части долины Инда персидским государством Ахеменидов во второй половине 6 в. до н.э., т.е. незадолго до рождения Будды. Этот период слабо документирован, вплоть до вторжения Александра Македонского в 327 до н.э. и последовавшего основания великой династии Маурьев в долине Ганга. К этому времени на берегах Ганга, Джамны и их притоков выросли города, которые либо существуют и поныне (как, например, Варанаси), либо разрушились и превратились в холмы. В Хастинапуре, в верховьях Ганга, раскопан один из таких холмов, археологические находки которого относятся к началу I тыс. до н.э. Город, вероятно, был построен из глины и сырцовых кирпичей ок. 500 до н.э., перед самым появлением железа, его жители пользовались медными изделиями и умели делать массивную серую керамику, украшенную черным линейным орнаментом, которую археологи называют «серой расписной керамикой». Эта посуда была распространена в долине Ганга и за ее пределами в первой половине I тыс. до н.э., главным образом в эпоху меди, но оставалась в употреблении и после появления железа. Около 500 до н.э. ее вытесняет прочная черная или стального цвета посуда с блестящей поверхностью («северная черная шлифованная керамика»), типичная для гангских поселений и регионов их влияния, которая встречается до 2 или 1 в. до н.э. С появлением черной посуды сырцовые кирпичи в основном сменяются обожженными, а начало чеканки монет (несомненно, под влиянием Персии) говорит о развитии торговых связей.

Каушамби и Уджаяни. Трудно себе представить более впечатляющие свидетельства этого созидательного периода, чем обширные развалины Каушамби на берегу Джамны, приблизительно в 50 км от Аллахабада. Над равниной на высоту 9 м поднимаются укрепления, длина которых в окружности составляет 6,5 км. Земляной крепостной вал обложен с внешней стороны внушительным слоем обожженного кирпича и через правильные интервалы усилен мощными бастионами. Он построен, по-видимому, ок. 500 до н.э. или несколько ранее, когда город был столицей Ватсы — царства, упоминаемого в буддистских источниках. Проводившие раскопки археологи обнаружили великолепные кирпичные здания и множество ремесленных изделий, свидетельствующих о богатстве этого торгового и административного центра на речной магистрали. Еще одним значительным городом той эпохи был Уджаяни (совр. Удджайн), один из семи священных городов Индии, который располагался на окраине Гангской цивилизации в предгорьях Центральной Индии. Он стоял на основном пути от северных равнин к плоскогорью Декан и к западному побережью Индии и одно время был столицей царства Аванти, также упоминаемого в буддистских источниках. Его высокие земляные валы, укрепленные бревнами у крутых берегов р.Сипра и усиленные мощным рвом со стороны суши, окружают участок длиной около 1,5 км. Валы, вероятно, построены примерно в то же время, что и укрепления Каушамби, в начале железного века. Внутри укреплений сгрудились дома из камня и обожженного кирпича, улицы были вымощены булыжником, связанным глиной, и регулярно ремонтировались.

Раджагриха. Богатство городов северных равнин и окружающих их территорий в последние столетия до н.э. становится все очевиднее по мере продолжения раскопок. В предгорьях к югу от Патны, в Бихаре, сохранились развалины знаменитой Раджагрихи, столицы Магадхи, или Старого Раджгира. Его каменные укрепления, сложенные из крупных необработанных и не скрепленных раствором камней, с огромными бастионами четырехугольной формы, расположенными на близком расстоянии друг от друга, имеют протяженность не менее 40 км. Подобные укрепления свидетельствуют о том, насколько важна была Раджагриха, с которой в 5 в. до н.э. были связаны имена Будды и Махавиры, чьи учения складывались именно в тот период.

Паталипутра, столица Маурья. Огромных размеров, хотя и не столь впечатляющих, как Раджагриха, достигала и территория столицы Маурьев — Паталипутра, раскинувшаяся вдоль южного берега Ганга, рядом с современной Патной. Сюда в 302 до н.э. ко двору Чандрагупты, первого правителя династии Маурьев, прибыл Мегасфен, посол Селевка, одного из наследников Александра Македонского. Мегасфен оставил ценные записи о дворе Маурья и системе государственного управления, отрывки из которых сохранились до настоящего времени. По его свидетельствам, Паталипутра протянулась на 15 км, была окружена деревянным частоколом с бойницами для лучников, 570 башнями и 64 воротами. В царском дворце были парки, тенистые рощи с павлинами и фазанами, великолепные бассейны. Описание Мегасфена очень напоминает рассказы о персидском рае (саде наслаждений). Археологи действительно обнаружили частокол и каменную кладку в персидском стиле.

Долг перед Персией. В заключение рассмотрим еще один вопрос, касающийся развития протоисторической цивилизации в Индии: о ее долге перед Персией. Индийские города имеют, конечно, национальные корни, но в решающий момент их развития, совпавший с расцветом государства Маурьев в 3 в. до н.э., их окончательному формированию способствовало внешнее влияние. Под ударами Александра Македонского пало великое персидское государство Ахеменидов. Его место в известной мере заняло индийское государство Маурьев. Оно простиралось до Гиндукуша и, таким образом, вобрало в себя восточную часть Персидского государства. Щедрое покровительство тем более привлекало мастеров, бежавших из Персии, что в стране не сложилось еще прочной традиции резьбы по камню. Здесь появились персидские скульпторы и архитекторы, которые стали обучать способных индийских учеников. «Персианизация» на какое-то время стала модной при царском дворе. Об этот говорят найденные в Паталипутре фрагменты персидской или «персианизированной» каменной кладки, а менее чем через полвека после Мегасфена и Чандрагупты великий правитель Маурья Ашока уже строил мемориальные колонны по типу персидских по всей Северной и Центральной Индии. В течение многих последующих веков в индийских зданиях и скульптуре угадывались основные персидские элементы, со временем полностью ассимилированные индийским гением, всегда склонным к адаптации чужого.

Панникар К.М. Очерк истории Индии. М., 1961 Панникар К.М. Индия в древности. М., 1964 Косамби Д.Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968 Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. М., 1972 Щетенко А.Д. Первобытный Индостан. Л., 1979 Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985

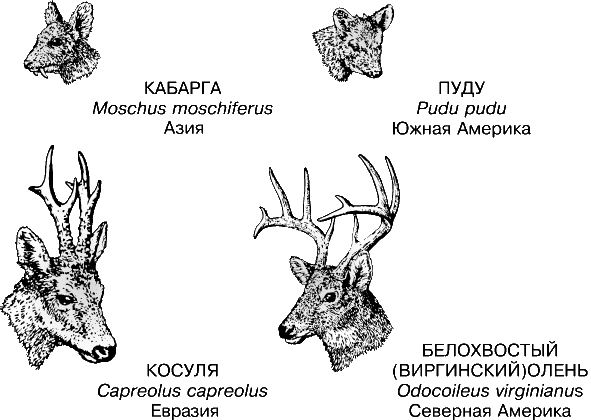

Семейство жвачных млекопитающих отряда парнокопытных (Artiodactyla). Широко распространено в Евразии, Северной и Южной Америке, однако в Африке представлено только у северного побережья. Главный отличительный признак оленевых — плотные, т.е. неполые ветвистые рога, которые обычно сбрасываются в середине зимы и отрастают снова в течение следующих весны и лета. На первый взгляд, в этом нет ничего необычного, но следует учесть, что рога иногда достигают в размахе 190 см при массе 27 кг, а полностью обновляются всего за шесть месяцев. Смена их сопряжена с огромными затратами энергии и минеральных ресурсов организма животного. Вероятно, это одна из самых расточительных прихотей природы, так как рога используются главным образом в драках за самок во время короткого брачного сезона (гона). В большинстве случаев они присутствуют только у самцов, единственное исключение — самки северного оленя. У некоторых видов, например кабарги и водяного оленя, особи обоих полов безрогие, но зато вооружены длинными клыками. Рога образованы плотной костью и растут на костных выступах лобных костей черепа, т.н. пеньках. Место их прикрепления хорошо заметно по выступающему кольцевому валику. Вскоре после окончания гона этот участок начинает ослабевать вплоть до полного отпадения рогов, которые животное часто само сбивает ударами о дерево. Двумя неделями позже на каждом пеньке начинают набухать покрытые шерстью хрящевые образования. Растут рога довольно быстро и вскоре приобретают характерные для оленей очертания. В период роста они мягкие, губчатые, покрыты бархатистой кожей и пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. В это время их называют пантами. Любое повреждение панта вызывает кровотечение и может привести к деформации будущего рога. По окончании роста он полностью окостеневает, капиллярная сеть исчезает, а бархатистая кожа трескается. Животное обдирает ее остатки, «полируя» рог о грубую кору деревьев. Рога почти всегда ветвятся или несут крупные зубцы — своего рода страховку от смертельных ударов, которые может нанести соперник во время драки за самку; ответвления не дают чужому оружию вонзиться глубоко в тело. Во время гона самцы иногда так сцепляются рогами, что не могут разъединиться и умирают от истощения. Самые мелкие олени размером с собаку, самые крупные — с быка. Кормятся они, как правило, листьями и молодыми побегами деревьев и кустарников. Могут есть и траву, но не пасутся целыми днями, как коровы. У большинства оленей нет желчного пузыря, хотя у некоторых видов, например кабарги, он присутствует. Верхних резцов нет. Настоящие олени, с опадающими рогами, появились в начале плиоцена (ок. 10 млн. лет назад). Некоторые виды Старого Света мигрировали из Азии в Америку по перешейку, находившемуся на месте нынешнего Берингова пролива. Группа американских оленей возникла в Новом Свете. В эпоху плейстоцена, которая началась 1 млн. лет назад, от Аляски до Нью-Джерси встречался огромный «оленелось» Cervalces, а в Европе обычным видом был большерогий олень Megaloceros. Это великолепное животное высотой 1,8 м в холке носило рога размахом до 3,3 м. На Британских островах оно вместе с гигантским вымершим лосем Alces machles и карибу (северным оленем) было современником первобытного человека. Наиболее многочисленны олени в Южной Азии и Северной Америке. Сегодня их насчитывается более 30 видов. Ниже как типичный представитель семейства подробно описан благородный олень. Кратко охарактеризованы и некоторые другие виды.

ГРУППА БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ

Благородный олень (Cervus elephus) известен лучше прочих видов семейства и считается его характерным представителем. Высота самца в холке достигает 1,2 м при массе до 140 кг. Шерсть летом рыжевато-бурая, а зимой приобретает сероватый оттенок. Короткий хвост окружен крупным желтовато-белым пятном — «зеркалом». Взрослый самец носит пропорциональные его размеру рога, обычно с шестью отростками на каждом. Самый длинный отросток, который направлен в сторону морды, называется лобным, или надглазничным. Второй спереди несколько короче и называется боевым, или вторым надглазничным; затем идет третий, средний отросток, а за ним — вершина, которая делится на три примерно равных отростка, образуя т.н. «крону». Самца с 6 отростками на каждом роге называют «королевским»; если же их число в сумме равно 14 или более — «императорским». Некоторые самцы остаются безрогими, у других могут быть только лобный и задний отростки. В первый год жизни вырастают простые прямые рога; на второй год появляется один отросток, т.е. 2 вершины; на следующий — третья вершина. На четвертом году может образоваться и более 4 отростков, так что если самцу больше 3 лет, точно определить его возраст по форме рогов невозможно.

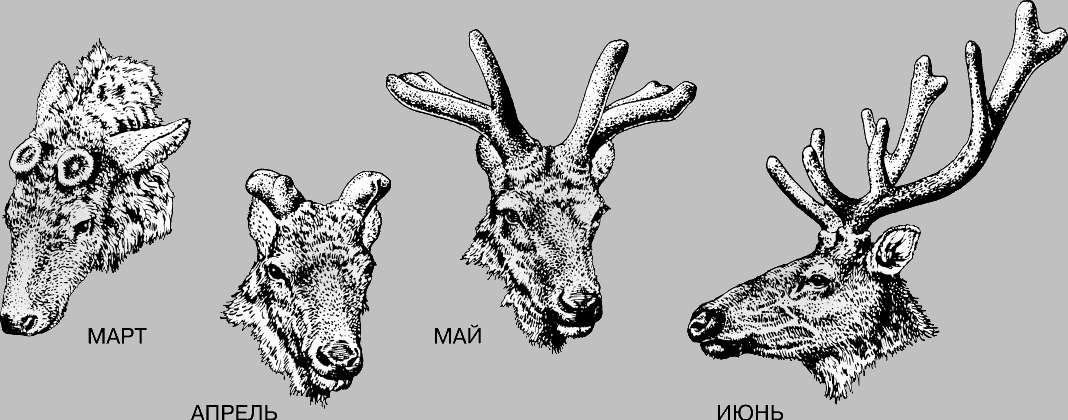

ЕЖЕГОДНОЕ РАЗВИТИЕ РОГОВ. Рога оленей начинают расти в марте на покрытых шерстью пеньках — выростах лобных костей. В течение месяца формируется основание, в мае рога начинают ветвиться, а в июне затвердевают. Бархатистый покров высыхает и трескается, и олень обдирает его о стволы деревьев. Через две недели после того, как рога сброшены, на их месте начинают расти новые.

В начале брачного сезона, или гона, который приходится на осень, самцы подают голос, сильно раздувая шею и вскидывая голову. Их рев разносится далеко вокруг, внезапно возникая и так же резко обрываясь. Тогда же происходят драки за самку. Эти «турнирные бои» редко кончаются смертельным исходом. Как правило, явно проигрывающий самец отступает, чтобы померяться силами с более слабым соперником. Олененок, обычно только один, рождается через 8 мес после зачатия. Сначала он палевый с белыми пятнами. Уже через час малыш способен стоять на ногах и сосать материнское молоко. Мать вылизывает новорожденного с головы до ног, а затем оставляет, спрятав в зарослях кустарника или папоротника, и периодически возвращается только для того, чтобы покормить. Тянущийся к бутылочке олененок — очаровательнейшее существо, но, когда у животного вырастают рога и начинается гон, лучше держаться от него подальше. Без предупреждения олень может напасть даже на тех, кто его кормил и все время был рядом. Средняя продолжительность жизни благородного оленя примерно 12 лет. Вид широко распространен по Европе и на большей части территории Азии; это единственный представитель семейства, встречающийся в Африке. Благородные олени обычно держатся небольшими группами и даже образуют крупные стада. Каждую группу возглавляет зрелая самка, которая еще достаточно молода, чтобы ежегодно приносить потомство. Вместе со способностью регулярно размножаться она теряет и власть над стадом. Почуяв опасность, самка-лидерша начинает отрывисто лаять. Услышав этот сигнал, вся группа останавливается и смотрит на нее, а когда самка начинает движение, следует за ней в заданном темпе. Таксономическая группа благородного оленя состоит из многих видов, подвидов и вариететов. Ниже охарактеризовано лишь несколько хорошо известных таксонов.

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ — самый известный в мире вид семейства плотнорогих.

Хангул (C. e. hangul), называемый также кашмирским оленем, увенчан великолепными рогами, похожими на рога типичного благородного оленя, но более массивными. Они достигают в длину 127 см и образуют до 14 ответвлений. Высота взрослого самца в холке достигает 135 см при средней массе ок. 180 кг. Родина хангула — красивейшая Кашмирская долина. Он живет только в ее северной части, в лесах на высоте 1500-3700 м над у.м. Животные кочуют поодиночке или небольшими группами, не задерживаясь подолгу на одном месте. Летом хангулы забираются высоко в горы до границы вечных снегов, а осенью спускаются на нижние отметки. В октябре начинается гон, а в апреле рождается (обычно один) усеянный белыми пятнами олененок.

Олень Макнейлла (C. e. macneilli) покрыт светло-палевой шерстью и выглядит почти белым. По размерам и форме рогов он похож на хангула. Его ареал ограничен узкой лесной областью на границе Сычуаня и Тибета.

Шоу (C. e. wallichi) обитает в долине Чумби на юге Тибета и в соседних горных лесах Бутана. Он крупнее хангула, и длина его рогов достигает 142 см. Их верхняя часть, над третьим отростком, изогнута вперед и нависает надо лбом.

Яркендский олень (C. e. yarkandensis) похож на хангула по размерам тела и рогов, светлое «зеркало» у него такое же, как у европейского благородного оленя, а рога изогнуты вперед, как у шоу. Он встречается в лесах около Маралбаши на западе Синьцзяна в Китае.

Другие подвиды благородного оленя. Среди других подвидов благородного оленя наиболее известны карпатский олень (C. e. hippelaphus); марал (C. e. maral) из прикаспийского региона и берберский олень (C. e. barbarus), обитающий в лесах из сосны и пробкового дуба на территории Алжира и Туниса. Последний таксон — единственный представитель семейства оленевых в Африке. В настоящее время он встречается чрезвычайно редко.

Барасинга (C. duvauceli) — массивное животное с довольно густой шерстью. Летом она светло-бурая или палевая, часто с желтовато-белыми пятнами; зимой становится более темной, однотонно бурой. Выделяют два подвида барасинги, оба на Индостане. Один, для которого больше подходит название «болотный олень», отличается длинными и широкими копытами, приспособленными к мягкому грунту, и встречается в лесных болотах Ассама и Сундарбана; другой, с мелкими копытами, предпочитает сухие злаковники и волнистый ландшафт. Высота самцов обоих подвидов достигает в холке 130 см и массы 230 кг. Рога длиной в среднем ок. 76 см. Их форма сильно варьирует, но, как правило, есть длинный лобный отросток, а главный ствол поднимается вверх, слегка отклоняясь назад. Другие ответвления, если они присутствуют, собраны попарно у вершины рога, так что его главный ствол остается неветвящимся. У взрослых самцов общее число отростков колеблется от 10 до 16. Барасинги кочуют стадами числом до 30 особей. Пасутся в основном ночью до позднего утра, а днем отдыхают. Брачный сезон длится около месяца, в период с ноября по май в зависимости от местообитания. Самцы сражаются за самок, и самые крупные заводят себе гаремы, в которых имеют до 30 «жен». По окончании гона самцы оставляют стадо и кочуют холостяцкими группами. Оленята рождаются пятнистыми через полгода после зачатия.

Мазамы (Mazama), или лесные олени, обитают в густых тропических лесах от Мексики до Бразилии и Парагвая на высотах до 4900 м над у.м. Это небольшие плотные животные до 68 см в холке со стройными ногами и маленькими копытами. Рожки прямые, заостренные, без отростков. Мазамы — робкие, скрытные животные, кочующие в одиночку или парами. Они часто становятся добычей пумы, ягуара, орлов и крупных змей. Оленята (обычно двойня) рождаются с белыми пятнами. Красный, или большой, мазама (M. satorii) — самый известный вид рода. Голова и шея тусклого темно-бурого цвета резко контрастируют со светло-рыжим туловищем. Красный мазама обычен в Центральной Америке. Серый мазама (M. nemorivaga) серовато-бурого цвета, нередко встречается в Южной Америке. Карликовый мазама (M. simplicicornis) высотой в холке не более 48 см обитает в центральной части Бразилии.

Водяной олень (Hydropotes inermis) — мелкий, довольно примитивный представитель семейства. Рогов у него нет, но зато изо рта торчат длинные верхние клыки. Его высота в холке ок. 50 см, а масса — 9-11 кг. Шерсть довольно грубая, желтовато-бурая, на голове — рыжеватая, перед каждым глазом белое пятно. Водяной олень хорошо плавает и предпочитает низкие болотистые места и тростниковые заросли по берегам реки Янцзы в Китае. Подвид H. i. argyropus, обитающий в Корее, встречается как на сухих гребнях гор, так и в тростниках вдоль рек. Отличительная особенность, выделяющая водяного оленя среди прочих копытных, — способность самки приносить до семи детенышей в помете (обычно 5-6), т.е. в два с лишним раза больше, чем у любого другого вида этой группы млекопитающих.

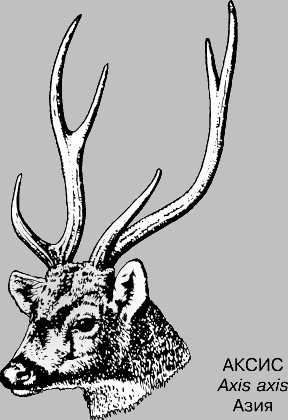

Аксис, или индийский олень (Axis axis), считается самым красивым в семействе. На протяжении всей жизни и самец и самка аксиса покрыты ярко-рыжей шерстью с белыми пятнами, которые отсутствуют только на голове. Высота самца в холке достигает 90 см, а масса 90 кг. Рога с довольно длинными пеньками трехвершинные, с длинным лобным отростком и вильчатым на конце основным стволом. Сбрасываются они обычно в августе, хотя это правило не строгое. Аксисы очень плодовиты — самка может рожать два раза в год с интервалом в 6 мес. В помете обычно два олененка, хотя не редкость и тройня. Определенного брачного сезона нет, но пик гона приходится на май. Аксис широко распространен в лесных областях Индии и Шри-Ланки. Он предпочитает поросшие травой лесные поляны и тенистые берега рек; высоко в горах и в засушливых местах не встречается. Аксисы кочуют стадами, в которых от 10 до нескольких сотен особей. Их часто можно видеть вблизи деревень.

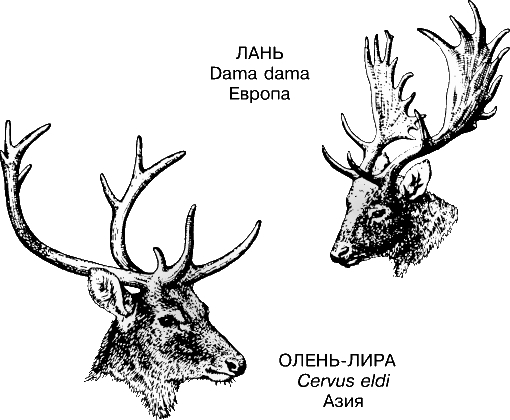

Лань (Dama dama) нередко разводят в европейских парках. Это небольшой олень высотой ок. 90 см в холке и массой примерно 90 кг. Типичная окраска — палевая с многочисленными белыми пятнами, временами становящаяся однотонной темно-шоколадной, почти черной. Самцы несут крупные рога, вершины которых расширены в уплощенные «лопасти» с многочисленными отростками. Ниже находятся еще 2 или 3 ответвления. Лань — стадное животное, кочующее группами числом до сотни особей. Во время гона, который наступает в октябре и длится около месяца, самцы ревут или лают, вытянув шею и резко дергая снизу вверх головой. Детеныш, обычно один, рождается в мае или июне и встает на ноги раньше большинства других оленей. Родина лани — северное побережье Средиземного моря, но впоследствии она была расселена человеком по всей Европе.

Лань и олень-лира

Иранская лань (D. mesopotamica), обитающая в горах Малой Азии, Ирана и Туркестана, крупнее и светлее обыкновенной. Белые пятна расположены на ее теле продольными рядами, почти сливаясь в линии.

Свиной олень (Axis porcinus) — небольшое животное рыжевато-бурого цвета; высота его в холке редко превышает 76 см. Тело плотное, удлиненное, ноги короткие. Рога на высоких пеньках трехвершинные: лобный отросток и вильчато разделенная вблизи вершины основная ветвь. Рекордная длина рогов — 60 см. Свиные олени широко распространены в тропических лесах Индии, Шри-Ланки, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Кочуют они поодиночке, парами, реже небольшими группами. Гон происходит поздней осенью, а оленята рождаются обычно в апреле или мае, спустя 6-8 мес. Как и у большинства других оленей, детеныши пятнистые, причем пятна сохраняются до полугода.

Гуемалы (Hippocamelus), или андийские олени, — животные средних размеров, обитающие на высоте 4300-4900 м над у.м. в Андах, от Перу до Магелланова пролива. Высота их в холке ок. 1 м, шерсть густая и жесткая, желтовато-бурая. Рога у самцов мощные, но состоят из одной разделенной надвое ветви длиной 25 см. Гуемалы кочуют небольшими группами из 7-8 особей у верхней границы лесного пояса. Они практически не боятся человека. Случается, что их группа стоит, не пытаясь скрыться, пока охотники отстреливают одно животное за другим. Научное название рода, Hippocamelus, означает «лошадеверблюд», но на самом деле гуемалы на этих копытных не похожи.

Болотный олень (Blastocerus dichotomus) — самый крупный и красивый из южноамериканских представителей семейства. Высота самца в холке достигает 120 см. Рога короткие, толстые, мощные, с дихотомически ветвящимися стволами. Уши исключительно крупные. Летом шерсть рыжеватая или каштановая, зимой она темнеет. Болотный олень широко распространен в бассейне Амазонки; он живет в густых лесах, покрывающих болотистые низменности. Научное название рода, Blastocerus, означает «бутонорогий», поскольку многоветвистые рога выглядят довольно компактно. Три внутривидовых таксона встречаются от бассейна Ориноко до Парагвая.

Чернохвостый, или ослиный, олень (Odocoileus hemionus), названный так за большие уши, — обычный вид в западной части Северной Америки, распространенный от Манитобы и Альберты до севера Мексики. Высота взрослого самца в холке достигает 106 см, а масса — 90 кг. Летом чернохвостые олени покрыты короткой рыжевато-бурой шерстью, осенью она становится длиннее и приобретает серый оттенок. Короткий, с черным концом хвост окружен белым «зеркалом». В момент опасности он поднимается как предупреждающий сигнал, который издалека виден сородичам. Рога отходят от головы вертикально и разделяются на две почти равные части. Каждая ветвь может образовать выше две или более развилки. Чернохвостые олени обычно кочуют небольшими группами в лесостепи и кустарниковых зарослях. У них известны постоянные миграционные маршруты: летнюю жару они пережидают в прохладных горах, а зимой спускаются в долины. В периоды миграций нередки стада в 300-400 голов. Гон наступает поздней осенью, а оленята (обычно двойня) рождаются спустя 6,5-7 мес, когда самки возвращаются на летние пастбища. Колумбийский чернохвостый олень (O. h. columbianus), называемый также береговым, и ситхинский олень (O. h. sitkensis) — небольшие животные, встречающиеся в узкой полосе вдоль Тихоокеанского побережья от Калифорнии до Аляски. К востоку от Сьерра-Невады и Каскадных гор они неизвестны. У обоих подвидов рога дихотомически разветвленные, как у типового таксона. Хвост длинный и черный, но без белого «зеркала» вокруг. Эти олени — отличные пловцы.