- Повреждение передней и задней крестообразной связки: что предлагает современная медицина?

- Стабилизирующий аппарат коленного сустава

- Почему возникает повреждение передней крестообразной связки и как с этим справиться?

- Повреждение задней крестообразной связки: чем отличается и что можно предпринять для лечения

- Артроскопическая пластика: основные этапы оперативного лечения ПКС и ЗКС

- Субтотальное повреждение передней крестообразной связки

- Разрыв передней крестообразной связки — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость

- Причины разрыва ПКС

- Симптомы разрыва передней крестообразной связки

- Патогенез разрыва передней крестообразной связки

- Классификация и стадии развития разрыва передней крестообразной связки

- Осложнения разрыва передней крестообразной связки

- Диагностика разрыва передней крестообразной связки

- Специфические тесты

- Инструментальные методы диагностики

- Лечение разрыва передней крестообразной связки

- Реабилитация

- Прогноз. Профилактика

Повреждение передней и задней крестообразной связки: что предлагает современная медицина?

Анатомия коленного сустава крайне сложна. Это самый крупный сустав тела, специфичный по своему строению и испытывающий ежедневные большие нагрузки. Для обеспечения нормальной устойчивой походки и безболезненных нагрузок необходимо соблюдение множества факторов. Один из них — нормальная, полноценная работа связочного аппарата коленного сустава.

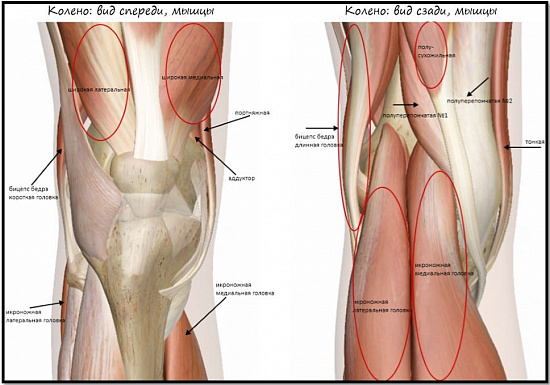

Стабилизирующий аппарат коленного сустава

За стабильность коленного сустава отвечает множество структур, которые можно разделить на активные и пассивные стабилизаторы.

Активные — это мощный мышечно-сухожильный каркас, окружающий коленный сустав, – мышцы бедра и голени.

К пассивным стабилизаторам относится сложная система связочного аппарата коленного сустава.

Связочный аппарат колена представлен нескольким компонентами:

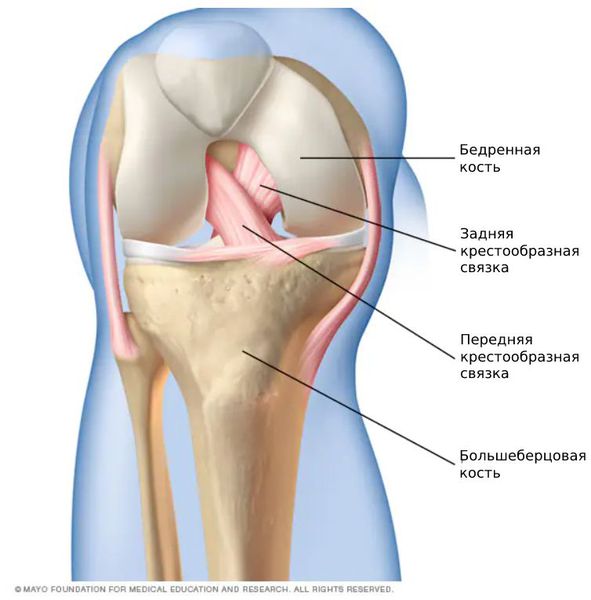

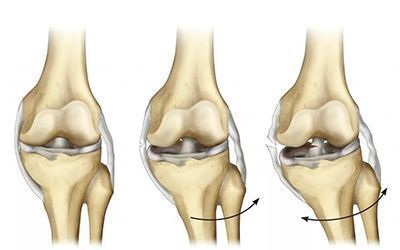

- крестообразные связки (передняя и задняя) – препятствуют смещению голени относительно бедра в переднезаднем направлении;

- боковые связки (наружная и внутренняя) – отвечают за боковую устойчивость, участвуют в ротационной стабильности;

- комплекс «заднелатерального угла» коленного сустава;

- ретинакулюмы («удерживатели») надколенника – стабилизируют надколенник.

Почему возникает повреждение передней крестообразной связки и как с этим справиться?

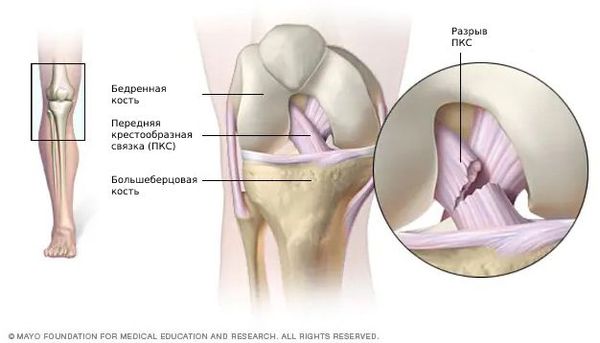

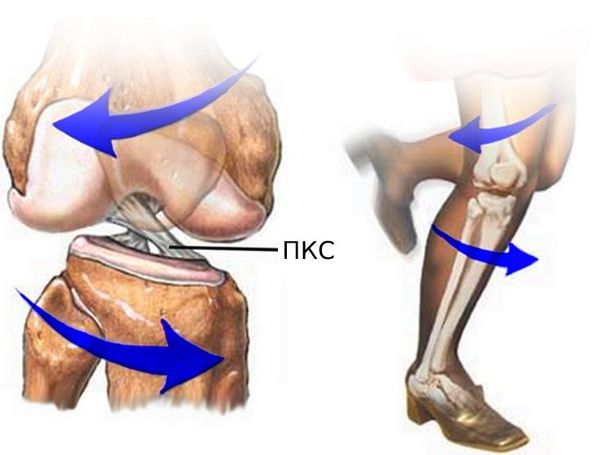

Передняя крестообразная связка (ПКС) – сухожильный тяж, растянувшийся в косом направлении от внутренней поверхности наружного мыщелка бедренной кости к межмыщелковому возвышению большеберцовой кости. Передняя крестообразная связка ответственна за ограничение переднего смещения голени относительно бедра.

По данным мировой статистики, повреждение передней крестообразной связки составляет до 46-50% во всей структуре повреждений связочного аппарата коленного сустава.

Чаще всего повреждение возникает в результате спортивной травмы, приводящей к форсированной ротации бедра относительно голени. Наиболее подвержены подобным травмам молодые пациенты, занимающиеся игровыми видами спорта: футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом и т.д.

Вторая наиболее часто встречающаяся причина — падение на горнолыжном склоне.

В первые сутки после травмы диагноз «повреждение ПКС» ставится на основании:

- Анамнеза: обстоятельств травмы, ощущений пациента в момент травмы, при попытке нагрузки конечности после травмы.

- Гемартроза — скопления жидкости с кровью в полости сустава.

- Первичного осмотра. Нередко признак нестабильности в остром периоде практически не выражен, а проявляется клинически только через несколько недель.

- Рентгенографии. Проводится в остром периоде для исключения сопутствующих костно-травматических изменений, несмотря на неинформативность.

- МРТ. В остром периоде нередко обладает низкой информативностью. Исследование целесообразнее выполнять через 2-3 недели после того, как произошло повреждение крестообразной связки (или же в эти сроки выполнять повторно для уточнения диагноза).

Лечение в остром периоде – преимущественно консервативное. Иммобилизация коленного сустава производится с целью заживления сопутствующих повреждений капсулы, боковых связок, уменьшения болевого синдрома и явлений синовита.

Анатомические особенности строения передней крестообразной связки не способствуют самостоятельному заживлению. Иными словами, разрыв передней крестообразной связки самостоятельно уже не срастется.

Консервативное (безоперационное) лечение разрыва редко бывает эффективным и приводит к множеству негативных последствий:

- Формирование хронической нестабильности и уменьшение физических возможностей пациента.

- Невозможность возврата к спортивным нагрузкам в некоторых случаях.

- Высокий риск повторных травм с повреждением уцелевших структур коленного сустава.

- Ускорение износа суставных поверхностей и раннее развитие остеоартроза коленного сустава.

Наиболее предпочтительный вариант лечения передней крестообразной связки — оперативное вмешательство. Проводить его целесообразно через несколько недель после получения травмы и стихания острого периода.

Прямые показания к выполнению операции на передней крестообразной связке:

- Наличие жалоб на нестабильность или наличие хронического болевого синдрома при физических нагрузках.

- Клинически положительные тесты на нестабильность.

- МРТ картина повреждения ПКС.

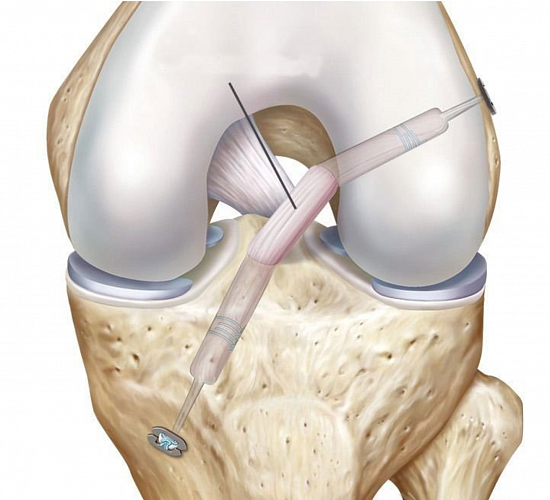

Операция по восстановлению передней крестообразной связки выполняется с помощью артроскопического оборудования.

Повреждение задней крестообразной связки: чем отличается и что можно предпринять для лечения

Задняя крестообразная связка (ЗКС) – мощный сухожильный тяж, тянущийся от наружной поверхности внутреннего мыщелка бедренной кости к заднему межмыщелковому пространству большеберцовой кости. Его основная функция – ограничение смещения голени кзади относительно бедра.

Повреждения задней крестообразной связки встречаются приблизительно в 10 раз реже, чем повреждения передней, и чаще всего являются следствием высокоэнергетической травмы (например, ДТП).

Возникающая при разрыве задней крестообразной связки нестабильность приводит к перенапряжению всех анатомических структур коленного сустава, нарушению биомеханики и конгруэнтности суставных поверхностей. Это в свою очередь ведет к развитию хронических дегенеративно-дистрофических процессов с вовлечением первоначально неизмененных элементов сустава с достаточно быстрым исходом в артроз, который приводит к ограничению физической активности и снижению качества жизни пациента.

Диагностика повреждения аналогична диагностике передней крестообразной связки:

- Наличие в анамнезе высокоэнергетической травмы.

- Наличие у пациента жалоб на нестабильность или наличие хронического болевого синдрома при физических нагрузках.

- Клинически положительные тесты на заднюю нестабильность.

- МРТ картина повреждения.

В настоящее время для пациентов, имеющих разрыв задней крестообразной связки, хирургическая тактика лечения является общепринятой.

Оперативное лечение выполняется также с помощью артроскопической техники, но считается более трудоемким и выполняется далеко не всеми специалистами по артроскопической хирургии.

Реабилитация после пластики задней крестообразной связки проходит несколько дольше и требует более плавного перехода к физическим и спортивным нагрузкам.

Примерно в половине случаев разрыв крестообразной связки данного типа сочетается с повреждением других связок – возникают так называемые мультилигаментарные повреждения. Эта ситуация приводит к выраженной нестабильности, грубому нарушению биомеханики и значительно отражается на физической активности пациента.

Возникновение в этом случае мультинаправленной нестабильности коленного сустава требует скорейшего оперативного вмешательства, направленного на восстановление утерянных компонентов связочного аппарата коленного сустава и стабилизации сустава.

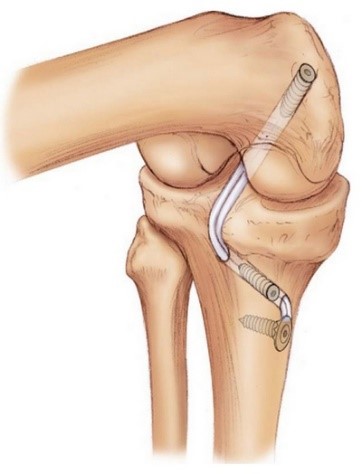

Артроскопическая пластика: основные этапы оперативного лечения ПКС и ЗКС

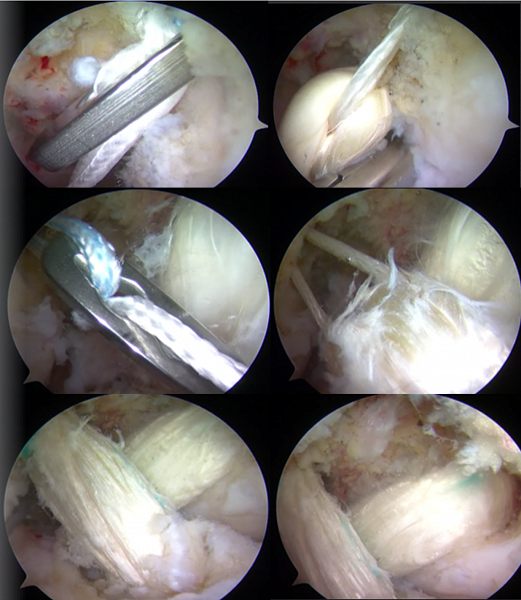

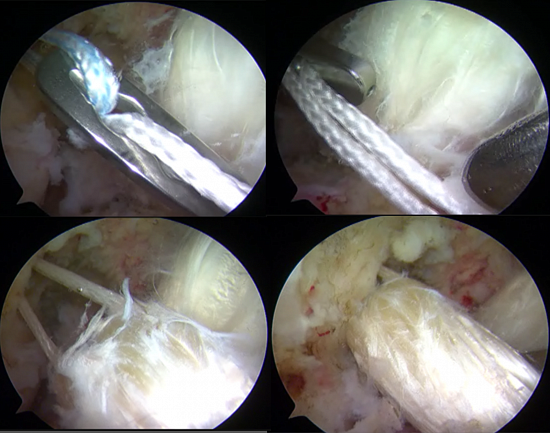

Артроскопия — малотравматичная техника оперативного вмешательства, позволяющая осуществить большинство хирургических манипуляций в коленном суставе через несколько проколов под контролем видеокамеры.

Первым этапом во время операции проводится визуальный осмотр всех отделов сустава, при необходимости выполняется резекция (удаление поврежденной части) менисков (по показаниям – шов мениска), с помощью специального инструментария устраняются поврежденные участки хряща.

На втором этапе из сустава удаляется культя поврежденной крестообразной связки и ее разорванные волокна. Формируются сквозные костные каналы для проведения через них сухожилий, максимально точно повторяющих анатомию утраченной связки. В качестве пластического материала чаще используются забранные из подколенной области сухожилия полусухожильной и нежной мышц.

Послеоперационный период, независимо от выбора фиксирующих трансплантат фиксаторов (титановые, пластиковые, биорезорбируемые), требует разгрузки сустава для создания условий биологической фиксации и перестройки трансплантата. Эти процессы по данным МРТ исследований занимают от 6 до 12 месяцев.

Основные этапы реабилитации после артроскопической пластики:

- Иммобилизация ортопедическим тутором и ходьба на костылях первые 2- 3 недели.

- Ношение шарнирного ортеза в течение 6 недель.

- Лечебная физкультура под контролем врача-реабилитолога после устранения иммобилизации, курс физиотерапевтического лечения.

- Через 3 месяца с момента операции разрешается бассейн, велотренажер, укрепление мышц.

- Частичное возвращение к спортивным нагрузкам – через 6 месяцев, полное — через 8-12 месяцев.

Источник

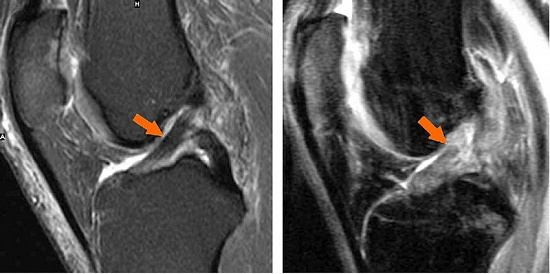

Субтотальное повреждение передней крестообразной связки

Мыщелки бедренной и большеберцовой костей обычной формы. В мыщелках определяются аморфные участки повышенного на STIR- и сниженного на Т1-изображениях МР-сигнала – участки отека костного мозга. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей бедренной, большеберцовой костей и надколенника не истончен, равномерный, однородной МР-структуры. Краевых костных разрастаний (остеофитов) не определяется. Суставная щель не сужена и не расширена, суставные поверхности конгруэнтны.

Медиальный и латеральный мениски обычно расположены, нормальных размеров, однородной МР-структуры.

Определяется субтотальный разрыв передней крестообразной связки – лишь небольшая часть волокон сохраняет правильное расположение, остальные располагаются хаотично в суставной щели. МР-сигнал от связки повышен на Т2- и STIR-изображениях. Задняя крестообразная связка с Г-образной деформацией, нормальных размеров, с четкими контурами, однородной структуры.

Медиальная (большеберцовая) и латеральная (малоберцовая) коллатеральные связки четко прослеживаются, однородной структуры, обычных размеров, ход их не изменен.

В полости сустава и околосуставных сумках определяется большое количество синовиальной жидкости.

Область подколенной ямки — без особенностей.

Заключение: Субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Большое количество жидкости в полости сустава.

Рекомендована консультация травматолога. Исследование можно выполнить в нашей клинике МРТ.

Источник

Разрыв передней крестообразной связки — симптомы и лечение

Что такое разрыв передней крестообразной связки? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Коновалова Е.А., травматолога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Разрыв передней крестообразной связки (anterior cruciate ligament injury) — это одна из самых тяжёлых травм коленного сустава. Повреждение сопровождается щелчком в колене и невозможностью продолжать физическую активность. Затем появляется отёк и становится трудно сгибать и разгибать ногу в суставе.

Распространённость

Разрыв передней крестообразной связки (ПКС) является частой травмой коленного сустава. Встречается в 4 случаях на 1000 человек и занимает второе место после травмы мениска. ПКС — это самая травмируемая связка коленного сустава. Для сравнения: повреждения задней крестообразной связки встречаются в 15–30 раз реже, так как она примерно в 1,3–2 раза толще и в 2 раза прочнее ПКС [11] .

При занятии спортом разрыв ПКС у женщин происходит в среднем в 4–10 раз чаще, чем у мужчин [1] . Предположительно, это связано с более слабыми подколенными сухожилиями. Также встречается мнение, что на силу и гибкость связок могут влиять гормональные факторы. Однако это утверждение остаётся спорным и его ещё предстоит доказать [12] .

Причины разрыва ПКС

Прямая травма — возникает при ударе по бедру, голени и колену. Чаще встречается у спортсменов, например у футболистов, борцов и боксёров. Реже разрыв связки происходит при ДТП.

Непрямая травма — возникает, когда нет прямого удара по коленному суставу. Может произойти из-за резкого отклонения бедра с туловищем внутрь или наружу. Голень при этом повёрнута или фиксирована. Из-за такого отклонения в коленном суставе возникает «скручивание», вызывающее разрыв связки.

Чаще всего ПКС разрывается при отклонении голени наружу и кручении бедра внутрь. Особенно такая травма распространена среди спортсменов: футболистов, гандболистов, баскетболистов и волейболистов.

Зачастую при такой травме, помимо разрыва ПКС, повреждается внутренний мениск, а при сильном скручивании разрывается внутренняя боковая связка. Такое сочетание повреждений называют «несчастливой триадой» или «взрывом коленного сустава» [1] . При отклонении голени внутрь и кручении бедра наружу к травме ПКС может присоединиться разрыв наружного мениска.

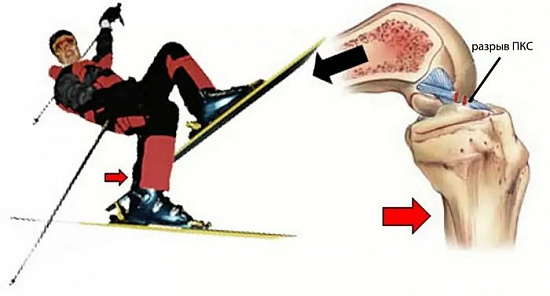

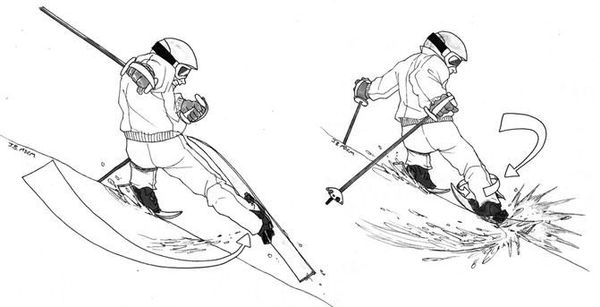

Фантом стопы — это механизм травмы, характерный для падения с лыж. Входя в снег, лыжня поворачивается наружу, а край лыжи становится «фантомной стопой». Так как стопа и голень пристёгнуты к лыжне ботинком, они перекручиваются вслед за лыжнёй, нога при этом остаётся согнутой в коленном суставе. Из-за возникающего скручивания ПКС разрывается. Травма чаще бывает изолированной, т. е. мениски и связки колена не повреждаются.

Механизм, обусловленный лыжным ботинком, — так называют травму, которая встречается среди горнолыжников, использующих высокие и жёсткие лыжные ботинки. При падении на спину бедро и туловище смещаются назад, ботинок при этом удерживает голень. В результате ПКС избыточно натягивается, что может привести к её разрыву.

Симптомы разрыва передней крестообразной связки

Симптомы острого периода:

- щелчок в колене в момент травмы;

- невозможность опираться на ногу и продолжать физическую активность;

- выраженный отёк коленного сустава, возникающий, как правило, в течение часа после травмы;

- симптомы «псевдоблока» — пациент не может согнуть и разогнуть ногу в суставе.

При застарелом разрыве передней крестообразной связки возникает боль, ощущение нестабильности и «расшатанности» в коленном суставе. Боль может появиться при повреждении хряща и мениска как в момент травмы, так и при развившемся гонартрозе. Больные жалуются, что «колено не слушается», «нога подгибается в колене», «ногу сложно контролировать» [3] . Из-за «расшатанности» в колене они часто оступаются, спотыкаются и падают.

Патогенез разрыва передней крестообразной связки

Передняя крестообразная связка состоит из спирально расположенных коллагеновых волокон, которые обеспечивают её прочность и растяжимость [7] [10] . Своим верхним концом ПКС прикрепляется к бедренной кости, а нижним — к большеберцовой. На середине хода ПКС пересекается с задней крестообразной связкой. И з-за характерного перекрёста данные связки и получили своё название [8] [9] .

Передняя крестообразная связка состоит из трёх пучков:

- Передневнутренний — самый длинный, расположен поверхностно и наиболее подвержен травмам. Как правило, при частичных повреждениях связки разрывается именно он.

- Задненаружный — лежит глубже предыдущего, наименее подвержен разрывам.

- Промежуточный.

Основная функция ПКС — удерживать голени от смещения. Чаще всего разрывы связки вызваны кручением на опорной ноге, когда бедро и корпус вращаются, а голень со стопой остаются фиксированными. Повреждение ПКС приводит к нестабильности в коленном суставе, т. е. дискомфорту от смещения голени относительно бедра.

Если такое состояние длится долго, то суставные хрящи, мениски и остальные структуры сустава изнашиваются и развивается деформирующий артроз. Этот процесс протекает с разной скоростью, зависящей как от травмирующего агента, так и от генетической предрасположенности. Со временем пациент начинает ощущать ноющую боль в колене, сначала при длительной нагрузке, а затем и в покое, дискомфорт не проходит даже во сне.

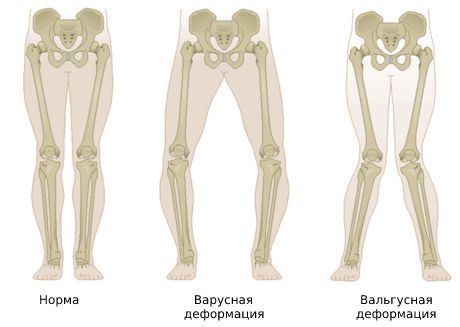

Больной начинает « щадить » ногу и меньше на неё опираться. Из-за этого нарушается биомеханика походки, увеличивается нагрузка на структуры сустава и возникает вальгусная (X-образная) либо варусная (O-образная) деформация.

Классификация и стадии развития разрыва передней крестообразной связки

Типы повреждения ПКС в зависимости от давности и распространённости травмы:

- острые разрывы;

- застарелые разрывы и хроническая нестабильность;

- частичные разрывы и рубцевание волокон;

- отрыв ПКС вместе с костным фрагментом [3] .

Степени повреждения ПКС:

- Незначительное растяжение связки (микроразрыв). Проявляется умеренным отёком и болью. Движения ограничены, но стабильность сустава сохранена.

- Умеренное растяжение (частичный разрыв). Отёк и боль выражены сильнее, стабильность сустава сохранена, но прочность связки снижена, что может приводить к многократным повторным травмам.

- Полный разрыв. Проявляется сильным отёком, интенсивной болью и нестабильностью в суставе. На больную ногу сложно опираться [1] .

Осложнения разрыва передней крестообразной связки

- контрактура коленного сустава — снижение подвижности колена как при сгибании, так и при разгибании;

- посттравматический артроз коленного сустава;

- хроническая нестабильность коленного сустава [1] .

Диагностика разрыва передней крестообразной связки

Крестообразные связки помогают поддерживать стабильность коленного сустава и нормальную биомеханику походки. Они также важны для правильного взаимодействия суставных поверхностей при ходьбе, беге, сгибании и разгибании голени. Поэтому следует своевременно выявлять и лечить их повреждения.

Заподозрить разрыв ПКС можно по вышеописанным симптомам, данным анамнеза, результатам специальных тестов и инструментальных методов обследования. Предположить повреждение и поставить окончательный диагноз можно ещё в острый период травмы. При значительном скоплении крови в полости сустава (гемартрозе) пациент чувствует распирание в коленном суставе, прикосновения к нему резко болезненны, возникает выраженный отёк колена.

Специфические тесты

При диагностике повреждений ПКС обязательно проводят специфические тесты.

- Тест Лахмана — нога согнута в колене под углом 20–30 ° , стопа лежит на кушетке. Одной рукой врач фиксирует бедро, обхватывая его в дистальной части, а другой — плавно тянет голень вперёд.

- Тест переднего выдвижного ящика — в отличие от теста Лахмана, нога согнута под углом 90 ° .

Оба метода позволяют выявить чрезмерное смещение голени кпереди и определить его степень. Чтобы сравнить результаты, тесты обязательно проводят и на здоровой ноге.

- Тест смещения стержня — пациент лежит на спине, врач одной рукой обхватывает коленный сустав, а второй придерживает стопу и отводит ногу с поворотом внутрь, т. е. придаёт вальгусную нагрузку. Если повреждена ПКС, то при разгибании происходит передний подвывих большеберцовой кости. Затем при сгибании ноги в коленном суставе примерно на 20 – 40 ° подвывих вправляется. Существуют различные модификации данного теста: градуированный тест смещения Якоба, модифицированный и мягкий тест смещения стержня [3] . Эти методы не всегда подтверждают разрыв ПКС, поэтому может потребоваться несколько разных тестов.

- Тест Мартенса — пациент лежит на спине, врач одной рукой обхватывает заднюю поверхность голени ниже коленного сустава, другая рука лежит на нижней трети бедра. Затем доктор одной рукой смещает голень вперёд и одновременно другой рукой отводит бедро назад. Вначале теста нога практически разогнута в коленном суставе. При достижении угла сгибания около 30 ° подвывихнутая боковая часть большеберцовой кости вправляется. Врач выявляет это при пальпации и по субъективным ощущениям пациента, который чувствует, что колено «встало на место».

- Тест Слокума — пациент лежит на боку на стороне неповреждённой ноги, согнутой в тазобедренном и коленном суставах. Травмированная нога развёрнута внутрь, а стопа максимально разогнута. Врач обхватывает бедро и ощупывает головку малоберцовой кости. При повреждении ПКС происходит подвывих боковой части головки большеберцовой кости. После сгибания в коленном суставе подвывих проходит.

- Тест перекрещивания Арнольда — проводится в положении стоя, врач фиксирует стопу повреждённой ноги. Затем пациент скрещивает над ней здоровую ногу, поворачивая таз и туловище в травмированную сторону. При повреждении ПКС возникают неприятные ощущения смещения коленного сустава.

- Тест подворачивания Якоба — пациент стоит возле стены, повернувшись к ней здоровой стороной, и равномерно распределяет вес тела на обе ноги. Врач поворачивает коленный сустав внутрь. В это время пациент сгибает ногу в колене. При ПКС возникает подвывих головки большеберцовой кости и ощущение подворачивания ноги в коленном суставе.

- Тест подёргивания Хьюстона — пациент лежит на спине, нога согнута в коленном суставе на 60–70 °. Одной рукой врач обхватывает голень и поворачивает её внутрь; другой — придаёт вальгусную нагрузку на уровне верхней трети голени. Затем нога плавно разгибается. Как только угол сгибания достигает 20 °, происходит спонтанный подвывих головки большеберцовой кости. Это говорит о разрыве ПКС.

Чтобы подтвердить диагноз, врач вряд ли будет использовать все тесты: обычно достаточно несколько методов. К ним прибегают, если разрыв связки не удалось выявить сразу, а по данным анамнеза и МРТ доктор подозревает её повреждение. Тесты может проводить только врач, самостоятельно их делать нельзя.

Инструментальные методы диагностики

Самым информативным методом диагностики ПКС является магнитно-резонансная томография (МРТ) коленного сустава. МРТ позволяет визуализировать мягкие ткани в области сустава и поставить окончательный диагноз [2] .

Признаки разрыва ПКС:

- связка не визуализируется;

- нарушена непрерывность её волокон;

- нетипичное расположение волокон;

- косвенные признаки — связка имеет волнистый контур, большеберцовая кость смещена вперёд, задняя крестообразная связка значительно отклонена назад.

В остром периоде обязательно проводится рентгенография. Метод позволяет исключить или выявить сопутствующие повреждения костных структур, которые могут указывать на разрыв ПКС:

- Перелом Сегонда — отрывной перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости (места прикрепления передней крестообразной связки). Целостность связки при этом не нарушена, однако характерные симптомы её разрыва присутствуют.

- Отрыв связок вместе с фрагментом кости.

- Перелом головки малоберцовой кости.

Лабораторные анализы для диагностики разрыва ПКС не используются, поскольку они не дают никакой информации о состоянии сустава.

Лечение разрыва передней крестообразной связки

В остром периоде необходимо устранить боль, отёк и воспаление. При выраженном отёке коленного сустава проводят пункцию для эвакуации крови. Также назначают противовоспалительные препараты, на поражённую ногу прикладывают холод и обеспечивают покой.

После стихания острой фазы показан фиксатор — бандаж, ортез или суппорт. Его носят, чтобы стабилизировать коленный сустав и приступить к более качественной реабилитации. Основным минусом является строгий подбор по размеру и модели.

Восстановить подвижность сустава поможет лечебная физкультура и физиотерапия [3] . ЛФК проводится с первых часов после получения травмы и продолжается 8 – 10 месяцев после операции.

Однако ЛФК и симптоматическая терапия не всегда помогают восстановить нормальную работу сустава. Единственным методом, позволяющим полностью восстановить функции сустава, является артроскопическая реконструкция [1] .

Для операции используют трансплантаты:

- Аутотрансплантаты — из собственной связки надколенника, сухожилий подколенных мышц и сухожилий малоберцовой группы мышц.

- Аллотрансплантаты — из трупного материала. Существует гипотетический риск заражения инфекционными заболеваниями (ВИЧ, гепатит и т. д.), но он ничтожно мал. В России банков тканей мало, поэтому такие трансплантаты применяются редко.

Сперва трансплантат извлекается и обрабатывается, затем его устанавливают и фиксируют в области разорванной связки, остатки которой предварительно удаляются.

Все манипуляции на суставе производятся малоинвазивно, т. е. через несколько проколов и под контролем видеоаппаратуры. Это значительно уменьшает травматичность и позволяет пациенту быстрее восстановиться.

После операции больной наблюдается в стационаре 3 – 4 дня. Ему назначаются противовоспалительные и обезболивающие препараты. Также контролируется заживление и проводятся регулярные перевязки послеоперационной раны.

Затем, в среднем на две недели, на прооперированную ногу накладывается гипс или жёсткий ортез. Это создаёт неподвижность в суставе, уменьшает послеоперационный отёк и боль. Ходить в этот период следует с костылями, постепенно повышая нагрузку на ногу: в первые дни после операции без нагрузки, затем каждую неделю увеличивают на 25 %, к 4-й неделе выходят на полную нагрузку.

Полностью отказаться от костыля можно, когда восстановилась нормальная походка и пациент может перекатываться с пятки на носок. Чтобы ускорить заживление и улучшить питание тканей в области сустава, следует выполнять комплекс изометрических упражнений, т. е. сокращать мышцы без нагрузки.

Реабилитация

После выписки из больницы пациенту необходимо обратиться к реабилитологу, который подробно расскажет, как действовать дальше. Чтобы восстановить функции прооперированной ноги, назначается ЛФК и комплекс физиотерапевтического лечения. Методы физиотерапии подбираются строго индивидуально физиотерапевтом.

Также пациенту потребуются регулярные перевязки: не реже, чем раз в 3 – 4 дня. На 14-й день после операции снимают швы. Все эти манипуляции проводятся в поликлинике [4] .

Прогноз. Профилактика

При своевременном адекватном лечении и правильно проведённой реабилитации прогноз благоприятный. Более чем у 95 % пациентов функции сустава полностью восстанавливаются.

В среднем к 4-му месяцу после операции искусственно созданная связка полностью приживается. В дальнейшем трансплантат окончательно перестраивается и по своим свойствам максимально приближается к полноценной «родной» передней крестообразной связке [4] .

Без оперативного лечения прогноз неблагоприятный. Со временем почти неизбежно формируется деформирующий гонартроз. Это осложнение требует одномыщелкового либо тотального эндопротезирования коленного сустава — большой и травматической операции по замене коленного сустава на искусственный имплантат.

При нарушении рекомендаций врача или повторной травме возможны рецидивы. Также к повторному повреждению могут привести ошибки при проведении операции.

Профилактики повреждений ПКС, как системы чётких и последовательных мероприятий, к сожалению, не существует. Снизить риск травмы у спортсменов поможет полноценно выполненная разминка, укрепляющие тренировки и специальные упражнения в условиях нестабильности. При беге, прыжках и рывках важно соблюдать правильную технику. В быту и на производстве необходимо придерживаться общеизвестных правил безопасности.

Источник