А. Субъективная цель

В центральности объективной сферы, которая есть безразличие к определенности, субъективное понятие снова обрело и положило прежде всего отрицательную точку единства; в химизме же оно снова обрело и положило объективность определений понятия, в силу которой оно впервые только и положено как конкретное объективное понятие. Его определенность или его простое различие имеет теперь в нем самом определенность внешности, и его простое единство есть в силу этого единство, отталкивающееся от самого себя и сохраняющееся в этом отталкивании. Цель есть поэтому субъективное понятие как существенное стремление и влечение положить себя во-вне. Она при этом избавлена от перехода. Она не есть ни сила, которая проявляет себя во-вне, ни некоторая субстанция и причина, проявляющая себя в акциденциях и действиях. Сила есть лишь нечто абстрактно внутреннее, пока она себя не проявила во-вне; или, иначе говоря, она обладает наличным бытием лишь в своем внешнем проявлении, к которому она должна быть возбуждена. То же самое верно также и относительно причины и субстанции: так как они обладают действительностью лишь в своих акциденциях и в своих действиях, то их деятельность есть переход, по отношению к которому они не сохраняют себя в свободном состоянии. Правда, цель тоже может быть определена как сила и причина, однако эти выражения покрывают собой лишь несовершенную сторону ее значения. Если применять их для обозначения цели согласно ее истине, то они могут это выполнять лишь таким образом, что этим упраздняется их понятие: цель будет тогда силой, которая сама себя возбуждает к проявлению во-вне, будет причиной, которая есть причина самой себя или действием которой служит непосредственно сама причина.

Если целесообразность приписывается, как указывалось выше, некоторому уму, то при этом внимание обращается на то или иное определенное содержание. Но это содержание следует брать вообще как разумное в его существовании. Оно потому проявляет разумность, что оно есть конкретное понятие, держащее объективное различие внутри своего абсолютного единства. Оно поэтому есть по существу умозаключение в нем самом. Оно есть равное себе всеобщее и притом, как содержащее в себе отталкивающую себя от себя отрицательность, ближайшим образом всеобщая и постольку пока что еще неопределенная деятельность; но так как эта деятельность есть отрицательное соотношение с самой собою, то она непосредственно определяет себя и сообщает себе момент особенности, которая, как равным образом рефлектированная в себя тотальность формы, есть содержание по отношению к положенным различиям формы. Столь же непосредственно эта отрицательность есть в силу своего соотношения с самой собой абсолютная рефлексия формы в себя и единичность. С одной стороны, эта рефлексия есть внутренняя всеобщность субъекта, но, с другой стороны, она есть рефлексия во-вне, и постольку цель есть еще нечто субъективное, и ее деятельность направлена на внешнюю объективность.

А именно, цель есть понятие, пришедшее в объективности к себе самому; определенность, которую цель сообщила себе в объективности, есть определенность объективного безразличия и внешности определяемости; ее отталкивающая себя от себя отрицательность есть поэтому такая отрицательность, моменты которой, будучи только определениями самого понятия, имеют также и форму объективного безразличия друг к другу. — Уже в формальном суждении субъект и предикат определены как самостоятельные по отношению друг к другу; но их самостоятельность есть пока что лишь абстрактная всеобщность; теперь же она достигла определения объективности; но как момент понятия эта полная разность включена в простое единство понятия. И вот, поскольку цель есть эта тотальная рефлексия объективности в себя, и притом — непосредственно, то, во-первых, самоопределение или особенность, как простая рефлексия в себя, отлична от конкретной формы и представляет собой некоторое определенное содержание. Цель согласно этому конечна, хотя по своей форме она есть бесконечная субъективность. Во-вторых, так как определенность цели имеет форму объективного безразличия, то эта определенность имеет вид некоторой предпосылки, и конечность цели состоит с этой стороны в том, что она имеет перед собой некоторый объективный, механический и химический мир, к которому ее деятельность относится как к чему-то наличному; ее самоопределяющая деятельность в своей тождественности, таким образом, непосредственно внешня самой себе и столько же есть рефлексия в себя, сколько и рефлексия во-вне. Постольку цель еще обладает поистине внемировым существованием, а именно, поскольку ей противостоит вышеуказанная объективность, противостоящая цели как некоторое механическое и химическое целое, еще не определенное и не пронизанное ею.

Поэтому теперь движение цели можно выразить следующим образом: оно направлено к тому, чтобы упразднить ее предпосылку, т. е. непосредственность объекта, и положить объект как определенный через понятие. Эта отрицательная позиция относительно объекта есть столь же отрицательная позиция и относительно самой себя, упразднение субъективности цели. Взятая с положительной стороны, эта позиция есть реализация цели, а именно, соединение с нею объективного бытия, так что это бытие, которое, как момент цели, есть непосредственно тождественная с нею определенность, выступает как внешняя определенность и, наоборот, объективное, как предпосылка, скорее полагается как определенное понятием. — Цель есть в самой себе влечение к своей реализации; определенность моментов понятия есть внешность; но ее простота в единстве понятия не соответствует тому, что она есть, и поэтому понятие отталкивает себя от себя самого. Это отталкивание есть вообще то решение (der Entschluss) соотношения отрицательного единства с собой, в силу которого оно есть исключающая единичность: но через это исключение (Ausschliessen) оно разрешается (entschliesst sie sich) или раскрывается (schliesst sich auf), так как это есть самоопределение, полагание самого себя. С одной стороны, субъективность, определяя себя, делает себя особенностью, дает себе некоторое содержание, которое, будучи включенным в единство понятия, все еще есть некоторое внутреннее содержание; но [с другой стороны] это полагание, простая рефлексия в себя, есть, как выяснилось, непосредственно вместе с тем некоторое пред-полагание; и в том же самом моменте, в котором субъект цели определяет себя, он соотнесен с некоторой безразличной, внешней объективностью, которая должна быть им сделана равной той внутренней определенности, т. е. должна быть положена как нечто определенное понятием, ближайшим образом — как средство.

Источник

Объективная Субъективная цель цель

Тип 1 характеризуется отсутствием субъективной цели и редко встречается. Действия типа 1 идут вразрез с принятыми обычаями и опытом или же являются инстинктивными, неосознанными. Но люди стремятся покрывать свои действия «лаком логики», и когда приводятся какие-либо доводы в оправдание этих действий, они становятся типом 2. Тип 3 означает такие действия, когда по опыту известно, что будет некоторый результат, хотя связь его

с данным действием не осознается. Тип 4 включает действия тех, кто механически должен исполнять приказы руководителей, не имея возможности установить результат, т. е. субъективная цель в этом случае предписывается другим лицом.

Итак, является ли формальная структура до конца логичной? Иначе говоря, можно ли достоверно запрограммировать результат? Ранее уже говорилось, что формализация представляет собой составление логической программы, т. е. в свете схемы Парето субъективно она логична. Что касается ее объективной логичности, то выше было сказано, что неизбежным спутником формальной структуры, закономерным ее продуктом являются «непредвиденные последствия», возникающие как результат нелогичных действий и приводящие к отклонению от установленной цели. Таким образом, формальная структура, говоря языком Парето, не может быть до конца логичной.

Дело здесь прежде всего в ограниченных возможностях планирования в условиях организации. Абсолютным планирование не бывает. Это касается и первичных организаций. Механизм предвидения основан на построении общей модели действительности и более или менее упрощает ее. Такова уж специфика «опережающего познания». При этом сложность организационных процессов сознательно, хотя и вынужденно, суживается до определенных рамок, когда остаются в стороне многие детали планируемого объекта. И это не только оправдано, но и необходимо, поскольку программа основывается только на существенном для достижения заданной цели.

Но организация, как уже отмечалось, многозначна по содержанию внутренней деятельности, целям и интересам различных подразделений, групп, тем более — лиц. Формальная же структура охватывает лишь часть этого многообразия. Отсюда и ограниченность предвидения, планирования. Бесконечность познания сталкивается с конечностью формализации; многообразие как цель познания входит в противоречие со стремлением к однообразию — сущностью формализации. Если стремление повысить точность, надежность организационной программы направлено вширь, оно сталкивается с невозможностью охвата всей сложности социальной организации; если оно идет за счет углубления, детализации самой программы, встает неразрешимая задача предвидения как всех последствий собственной деятельности, так и влияния на нее внешних условий.

Итак, частичность, ограниченность формальной структуры имеет как объективные, так и познавательные причины. Иначе говоря, в организациях существуют объективный и субъективный пределы формализации.

Вместе с тем остальная часть организационной среды, не включенная в ее формальную часть, не есть что-то аморфное, неупорядоченное, безразличное к целесообразности. Формальная структура строит основную структуру, скелет всякого социального института и оказывает на жизнедеятельность последнего определяющее влияние. Но она находится в сложном взаимодействии со всем организационным организмом.

Теперь правомерно поставить вопрос: «Что же представляет собой жизнедеятельность организации за пределами формальных рамок и какое это имеет значение для организации в целом?»

Источник

Системный подход в управлении качеством. Основные понятия о стандартах семейства ISO 9000. Виды моделей системы. Понятие о больших и сложных системах , страница 3

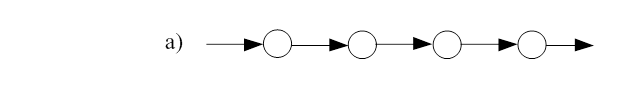

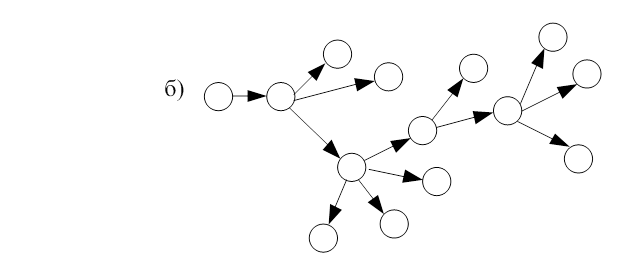

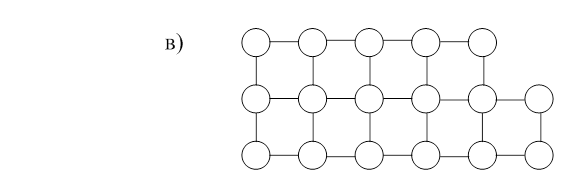

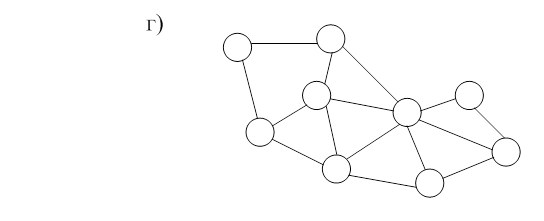

Граф состоит из элементов произвольной системы, называются вершинами, которые соединяются имеющимися связями в виде отрезков или дуг, которые называются ребра (дуги). Ребра могут быть направленными и ненаправленными. При этом граф называется ориентированным (частично ориентированным, если направлена только часть дуг) или неориентированным. Любая вершина может быть соединена сама с собою. Такая дуга называется петлей. Если ребрам графа соответствуют какие-то числа, тогда граф называется временным. Если ребра имеют цветовую маркировку, то граф называется раскрашенным. В ряде случаев в графах удобно поменять местами ребра и узлы. При этом если элементам системы соответствуют вершины графа, то он называется вершинным. Если элементам системы соответствуют ребра – реберным.

В графах, моделирующих организационные структуры довольно часто встречаются такие характерные разновидности, как линейная древовидная и матричная структура рис. 3 (а, б, в). В технических системах чаще встречаются линейная и сетевая структуры рис. 3 (а, г).

Подводя итог вышесказанному можно дать более развернутое определение понятию системы.

Система – это совокупность взаимосвязанных элементов обособленная от среды и взаимодействующая с ней как единое целое.

Динамические модели системы

Рассмотренные модели не предусматривали их изменение во времени, поэтому их можно называть статическими. Если же в системе происходят какие-то изменения с течением времени, которые отображаются моделью, то это динамическая модель. Динамическая модель подобна статической по степени структурированности разделяется на модель «черного ящика», структуры и состава. При этом динамическая модель «черного ящика» в качестве входа и выхода имеет описание начального и конечного состояний системы.

Динамическая модель состава системы в общем случае содержит операторы, принимаемые системой для перехода из состояния в состояние ( например, компьютерная программа также является системой), любой алгоритм может быть рассмотрен с использованием 3х операторов:

· выполнять, пока не выполнится условие

Динамический вариант модели структуры системы содержит описание взаимосвязей между операторами, т.е. описание, протекающее в системе процессов.

При рассмотрении динамических моделей различают 2 вида динамики:

· функционирование (те процессы, которые протекают в системе или между системой и средой и связаны с выполнением основной цели системы).

· развитие (то, что происходит с системой при изменении ее целей).

Искусственные и естественные системы

Поскольку помимо искусственных систем существуют естественные, у которых нет цели существования, их можно рассматривать не как системы, а как объекты, подвергаемые структурированию, а значит моделированию по принципу искусственных систем.

Поскольку естественные также имеют множество входов и выходов структурных элементов и внутренних взаимосвязей. При этом функционирование естественных систем не имеет смысла, только если рассматривать эту систему оторвано от окружающей среды. Если рассмотреть любую естественную систему как подсистему более крупной системы, то у этой подсистемы обнаруживаются функции, которыми пользуются другие подсистемы. У каждой системы есть цель (назначение, основная функция), однако если у некоторого объекта цель неизвестна, это не делает ее не системой.

Субъективные и объективные цели

Цель искусственной системы определить идеальный образ желаемого результата ее функционирования. Такой идеальный образ будущего состояния системы и окружающей среды называется субъективной целью.

Фактически после выполнения системой своих действий получается тот или иной результат. Он может совпадать или не совпадать с субъективной цельно, но главное то, что он реально существует. Этот результат по отношению к моменту начала действия системы называется объективной целью. Принято считать, что у естественных неодушевленных систем объективные цели и только.

Начиная сравнивать и различать систему, считать некоторые из них сходными, а некоторые различными, тем самым вводим и осуществляем их классификацию.

Поскольку классификация – это только модель реальности, она никогда не будет идеально отвечать точкам реальности.

Чем более подробная классификация строится, тем сложнее сделать ее исчерпывающей.

Всегда остается недоработанный участок реальности, помеченный в классификации позиции и др. именно поэтому различные классификации могут оставаться незаконченными из-за недостаточного развития наших знаний по данному вопросу. Например, таблица Менделеева.

— по типу переменных;

— по типу операторов;

— по способу управления;

— по обеспеченности ресурсами.

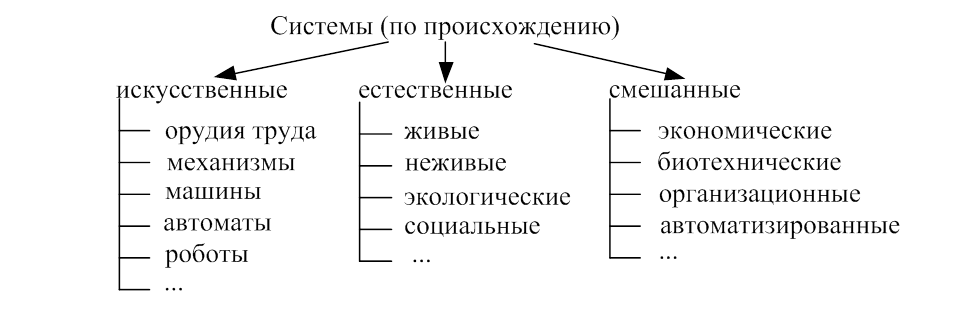

Классифицируя системы по происхождению в один уровень классификации очевидно выделить системы искусственные и естественные. Также существуют комбинации этих систем, которые называются смешанными.

Эргономические – человек + лопата.

Биотехнические – организм + имплант.

Организационный – сообщество + машины, механизмы.

Эти классификации не окончены, поскольку в искусственных системах, например, незавершенно создание искусственного интеллекта. Развития естественной системы может получить подтверждение теорема Вернадского « О наносфере».

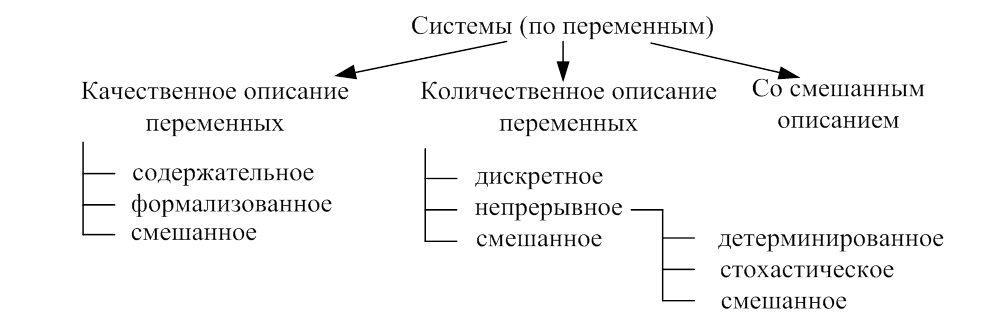

В системах различают 3 вида переменных: множество входящих переменных — х, множество выходных — y и множество внутренних – z. По форме математического описания этих переменных системы принято делить следующим образом.

Переменные могут быть описаны качественно, количественно или смешанным образом. Качественное описание переменных может быть выполнено с помощью естественного языка (содержательное описание) или с помощью искусственного языка, позволяющего более глубокую формализацию.

При количественном описании элементов они могут быть описаны методами дискретной или непрерывной математики. Непрерывная математика имеет собственные виды переменных, они разделены на детерминированные и стахостические.

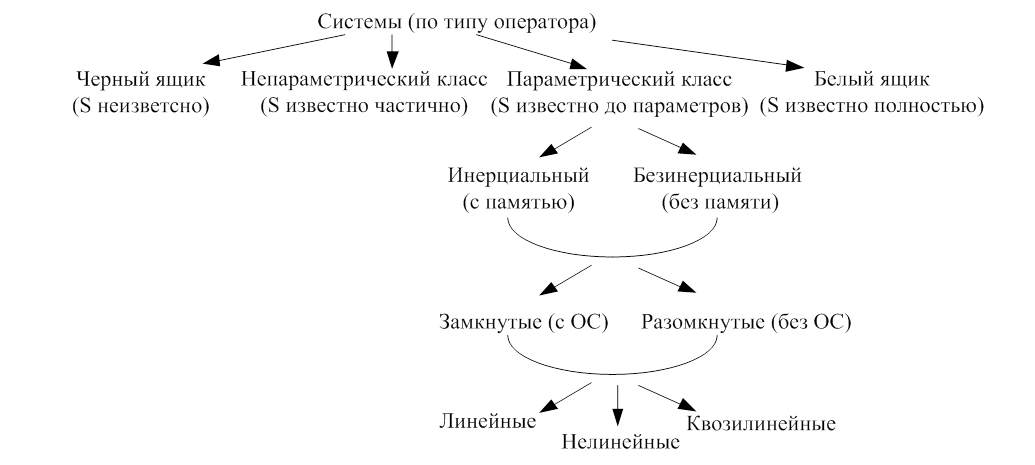

Описание системы определяется ее оператором S, т.е. основным уравнением системы.

S представляет собой функцию преобразования системы, он определяет связь между входями и выходами этой системы. Объем и форма этой информации позволяет классифицировать системы следующим образом (на 4 большие группы).

1. если оператор неизвестен совершенно, то система представляет собой «черный ящик». При этом дальнейшее развитие классификации систем в этой ветви заканчивается.

2. если об операторе известна только самая общая информация (дискретен или непрерывен, линеен или не линеен), но нет информации о параметрах оператора, такая система может называться непараметризованными. Дальнейшая классификация таких систем может быть очень широкой (поэтому на иллюстрации ее нет) и определяется видом об операторе S.

- АлтГТУ 419

- АлтГУ 113

- АмПГУ 296

- АГТУ 267

- БИТТУ 794

- БГТУ «Военмех» 1191

- БГМУ 172

- БГТУ 603

- БГУ 155

- БГУИР 391

- БелГУТ 4908

- БГЭУ 963

- БНТУ 1070

- БТЭУ ПК 689

- БрГУ 179

- ВНТУ 120

- ВГУЭС 426

- ВлГУ 645

- ВМедА 611

- ВолгГТУ 235

- ВНУ им. Даля 166

- ВЗФЭИ 245

- ВятГСХА 101

- ВятГГУ 139

- ВятГУ 559

- ГГДСК 171

- ГомГМК 501

- ГГМУ 1966

- ГГТУ им. Сухого 4467

- ГГУ им. Скорины 1590

- ГМА им. Макарова 299

- ДГПУ 159

- ДальГАУ 279

- ДВГГУ 134

- ДВГМУ 408

- ДВГТУ 936

- ДВГУПС 305

- ДВФУ 949

- ДонГТУ 498

- ДИТМ МНТУ 109

- ИвГМА 488

- ИГХТУ 131

- ИжГТУ 145

- КемГППК 171

- КемГУ 508

- КГМТУ 270

- КировАТ 147

- КГКСЭП 407

- КГТА им. Дегтярева 174

- КнАГТУ 2910

- КрасГАУ 345

- КрасГМУ 629

- КГПУ им. Астафьева 133

- КГТУ (СФУ) 567

- КГТЭИ (СФУ) 112

- КПК №2 177

- КубГТУ 138

- КубГУ 109

- КузГПА 182

- КузГТУ 789

- МГТУ им. Носова 369

- МГЭУ им. Сахарова 232

- МГЭК 249

- МГПУ 165

- МАИ 144

- МАДИ 151

- МГИУ 1179

- МГОУ 121

- МГСУ 331

- МГУ 273

- МГУКИ 101

- МГУПИ 225

- МГУПС (МИИТ) 637

- МГУТУ 122

- МТУСИ 179

- ХАИ 656

- ТПУ 455

- НИУ МЭИ 640

- НМСУ «Горный» 1701

- ХПИ 1534

- НТУУ «КПИ» 213

- НУК им. Макарова 543

- НВ 1001

- НГАВТ 362

- НГАУ 411

- НГАСУ 817

- НГМУ 665

- НГПУ 214

- НГТУ 4610

- НГУ 1993

- НГУЭУ 499

- НИИ 201

- ОмГТУ 302

- ОмГУПС 230

- СПбПК №4 115

- ПГУПС 2489

- ПГПУ им. Короленко 296

- ПНТУ им. Кондратюка 120

- РАНХиГС 190

- РОАТ МИИТ 608

- РТА 245

- РГГМУ 117

- РГПУ им. Герцена 123

- РГППУ 142

- РГСУ 162

- «МАТИ» — РГТУ 121

- РГУНиГ 260

- РЭУ им. Плеханова 123

- РГАТУ им. Соловьёва 219

- РязГМУ 125

- РГРТУ 666

- СамГТУ 131

- СПбГАСУ 315

- ИНЖЭКОН 328

- СПбГИПСР 136

- СПбГЛТУ им. Кирова 227

- СПбГМТУ 143

- СПбГПМУ 146

- СПбГПУ 1599

- СПбГТИ (ТУ) 293

- СПбГТУРП 236

- СПбГУ 578

- ГУАП 524

- СПбГУНиПТ 291

- СПбГУПТД 438

- СПбГУСЭ 226

- СПбГУТ 194

- СПГУТД 151

- СПбГУЭФ 145

- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 379

- ПИМаш 247

- НИУ ИТМО 531

- СГТУ им. Гагарина 114

- СахГУ 278

- СЗТУ 484

- СибАГС 249

- СибГАУ 462

- СибГИУ 1654

- СибГТУ 946

- СГУПС 1473

- СибГУТИ 2083

- СибУПК 377

- СФУ 2424

- СНАУ 567

- СумГУ 768

- ТРТУ 149

- ТОГУ 551

- ТГЭУ 325

- ТГУ (Томск) 276

- ТГПУ 181

- ТулГУ 553

- УкрГАЖТ 234

- УлГТУ 536

- УИПКПРО 123

- УрГПУ 195

- УГТУ-УПИ 758

- УГНТУ 570

- УГТУ 134

- ХГАЭП 138

- ХГАФК 110

- ХНАГХ 407

- ХНУВД 512

- ХНУ им. Каразина 305

- ХНУРЭ 325

- ХНЭУ 495

- ЦПУ 157

- ЧитГУ 220

- ЮУрГУ 309

Полный список ВУЗов

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Источник