- Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

- Что такое ИВЛ?

- Показания к искусственной вентиляции легких

- Инвазивная вентиляция легких

- Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

- Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

- Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

- Неинвазивная вентиляция легких

- НИВЛ — что это?

- Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

- Что значит спонтанное дыхание

- Вентиляция с переключением фаз вдох-выдох

- Вентиляция с освободждением давления (APRV)

- Высокочастотная вентиляция легких

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

- муковисцидоз;

- пневмония;

- кардиогенный отек легких;

- рестриктивные патологии легких;

- боковой амиотрофический синдром;

- синдром ожирения-гиповентиляции;

- кифосколиоз;

- травмы грудной клетки;

- дыхательная недостаточность в послеоперационный период;

- дыхательные расстройства во время сна и т. д.

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

- отсутствие эффекта или непереносимость НИВЛ у пациента;

- повышенное слюнотечение или образование чрезмерного количества мокроты;

- экстренная госпитализация и необходимость немедленной интубации;

- состояние комы или нарушение сознания;

- вероятность остановки дыхания;

- наличие травмы и/или ожогов лица.

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

- Для краткосрочной ИВЛ эндотрахеальная трубка вводится в трахею больного через рот или нос. Для долгосрочной ИВЛ на шее пациента делается разрез, рассекается передняя стенка трахеи и непосредственно в ее просвет помещается трахеостомическая трубка.

- Через трубку в легкие подается дыхательная смесь. Риск утечки воздуха сведен к минимуму, поэтому больной гарантированно получает нужное количество кислорода.

- Состояние больного можно контролировать с помощью мониторов, на которых отображаются параметры дыхания, объем подаваемой воздушной смеси, сатурация, сердечная деятельность и др. данные.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

- Полностью берет на себя функцию дыхания, т.е. фактически дышит вместо пациента.

- Нуждается в регулярной проверке исправности всех клапанов, т.к. от работоспособности системы зависит жизнь больного.

- Процедура должна контролироваться врачом. Отлучение пациента от аппарата ИВЛ также предполагает участие специалиста.

- Используется с дополнительными аксессуарами – увлажнителями, откашливателями, запасными контурами, отсосами и т. д.

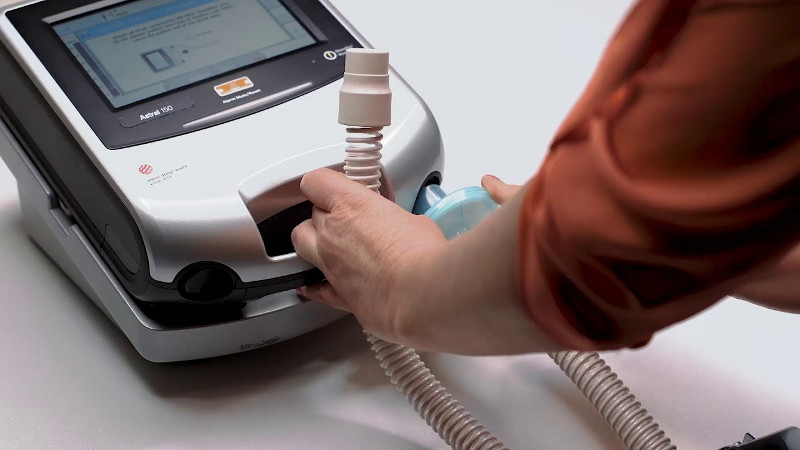

Неинвазивная вентиляция легких

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

- одышка в состоянии покоя;

- частота дыхания ЧД>25, участие в респираторном процессе вспомогательной дыхательной мускулатуры;

- гиперкапния (PaC02>45 и его стремительное нарастание);

- уровень Ph

Источник

Что значит спонтанное дыхание

Принципиальным физиологическим эффектом искусственной вентиляции легких, в отличие от акта самостоятельного дыхания, является положительное давление в дыхательных путях во время дыхательного цикла. Положительное давление имеет ряд преимуществ при газообмене, включая рекрутинг периферических альвеол, увеличение функциональной остаточной емкости, улучшение вентиляционно-перфузионного соотношения и снижение внутрилегочного шунтирования крови. Отрицательные же эффекты заключаются в возможности появления баротравмы и респираторного повреждения легких при использовании больших дыхательных объемов или давления на вдохе, а также потенциальном снижении сердечного выброса при увеличении среднего внутригрудного давления. В общем, некоторая степень позитивных и негативных эффектов искусственной вентиляции легких свойственна всем используемым режимам. Эта величина неодинакова у различных режимов, что обусловлено уровнем положительного давления на вдохе.

Принудительные (Control-mode, CV) и вспомогательные (assist/control-mode ventilation, ACV) режимы представляют собой циклические, объемные режимы, доставляющие фиксированный дыхательный объем с установленным минимальным числом вдохов и скоростью дыхательного потока. Дыхательные попытки пациента при первом варианте не являются триггерами для начала аппаратного вдоха. При CV, вентилятор не добавляет вдохов, несмотря на попытки пациента. Учитывая безопасность и комфорт вспомогательных режимов вентиляции, CV не должен применяться рутинно.

Режим ACV позволяет по запросу больного в виде дыхательных попыток, инициировать дополнительный аппаратный вдох. В зависимости от состояния пациента, а также чувствительности и типа (потоковый или по давлению) триггера вдоха, режим позволяет пациенту создавать свой ритм дыхания и дыхательный объем (с установлением минимального количества вдохов в качестве системы защиты). Использование ACV типично у больных с паралитическими состояниями (при использовании мышечных релаксантов или при паралитических нейромышечных заболеваниях), требующих большого количества седативных средств, а также при трудностях с синхронизацией или при невозможности инициировать вдох в PSV или IMV режимах. Путем повышения аппаратной ЧДД, приводящего к снижению количества спонтанных вдохов, с помощью ACV режима можно добиться уменьшения работы дыхания пациента. Чрезмерное увеличение количества инициированных вдохов значительно увеличивает цену дыхания. С другой стороны триггер вдоха должен быть достаточно чувствительным, чтобы не приводить к возникновению избыточных усилий при дыхательных попытках, что быстро истощает больного.

Режим вентиляции с контролем по объему (PRVC). При этом режиме возможно ограничение чрезмерно высокого пикового давления, приводящего к перерастяжению альвеол. При PCVR создается регулируемый, снижающийся поток на вдохе, который ограничивает пиковое давление, но доставляет установленный объем, в отличие от режима контроля вентиляции по давлению. Стоит отметить, что теоретические преимущества PCVR, не подтвердились рандомизированными исследованиями благоприятного эффекта при данном режиме, за исключением снижения пикового давления.

Перемежающая принудительная вентиляция (IMV). Режим IMV был разработан в 1970-х с целью сохранения спонтанного дыхания пациента в дополнение к аппаратному, с заранее заданной минимальной частотой и объемом вдохов. Вначале данный режим использовался для отлучения пациента от вентилятора, обеспечивая плавный переход по сравнению с классическим методом использования Т-переходников. Синхронизированный вариант режима (SIMV) создавался для предотвращения наложения аппаратных вдохов на пик или окончание спонтанного вдоха пациента.

SIMV продолжает широко использоваться как режим отлучения, и имеет преимущество, выражающееся в ступенчатом снижении частоты аппаратных вдохов и увеличении спонтанных. У пациентов со сниженным комплаенсом, IMV может не обеспечивать достаточный объем спонтанного вдоха из-за сильно ограниченных дыхательных возможностей. В данных условиях поддержка по давлению может быть использована в помощь к каждому вдоху IMV, значительно увеличивая объем спонтанного вдоха и снижая работу дыхания.

Вентиляция с поддержкой по давлению (PCV). Режим PSV был разработан в 1980-х как вспомогательный режим вентиляции. Каждый вдох в режиме PSV инициируется дышащим пациентом и поддерживается давлением, с максимальным потоком во время фазы вдоха. Окончание поддержки вдоха происходит в момент ослабления собственного потока вдоха пациента ниже установленного уровня, инициируя спонтанный выдох. В этом заключается отличие принципа переключения фаз вдох-выдох, регулируемого по потоку, от регуляции этого переключения по объему (рис. 60-3). Режим поддержки по давлению не подразумевает заранее установленной частоты аппаратных дыханий, так как каждый вдох должен быть инициирован пациентом. Это делает применение PSV невозможным у пациентов с нейромышечными заболеваниями, при применении мышечных релаксантов и глубокой седации.

PSV присущи некоторые преимущества, включая улучшение синхронизации пациента с аппаратом ИВЛ, так как ритм дыхания задает сам больной. PSV может обеспечивать минимальную поддержку дыхания перед моментом эксту-бации или значительную (20-40 мм водн. ст.), что означает полное протезирование дыхательной функции пациента и минимальную работу дыхания. Как режим отлучения, поддержка по давлению может использоваться совместно с IMV режимом, как описано выше, или как единственный режим, с постепенным снижением давления поддержки, позволяя пациенту брать на себя больше работы по обеспечению дыхания. У пациентов со сниженными дыхательными резервами, заниженные уровни поддержки давлением могут приводить к неадекватному минутному объему дыхания, что требует постоянного мониторинга частоты и объема дыхания.

Вентиляция с переключением фаз вдох-выдох

Вентиляция с переключением фаз вдох-выдох по объему в условиях тяжелого острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС) и сниженного легочного комплаенса, может приводит к чрезмерному пиковому давлению или/и высокому объему вдоха в некоторых легочных сегментах, вызвав вторичное респиратор-ассоциированное легочное повреждение. Эти соображения привели к большему использованию режимов вентиляции с переключением фаз вдох-выдох по времени с регулированием по давлению. В этом режиме вентиляции дыхательный объем доставляется с постоянным потоком вплоть до достижения установленного давления. Время аппаратного вдоха устанавливается заранее и не зависит от потока, как в случае вентиляции с контролем по давлению. Контроль по давлению имеет преимущества в виде постоянного ограничения пикового давления, независимо от изменений податливости легких и грудной клетки или десинхронизации с аппаратом ИВЛ.

Учитывая вышесказанное, это наиболее распространенный и безопасный режим вентиляции в условиях поражения легких, сопровождающихся низкой податливостью, что типично для ОРДС. Как бы то ни было, PCV не очень хорошо переносится пациентами в сознании, что часто требует достаточного уровня седации.

Вентиляция с измененным соотношением фаз дыхания (IRV) может быть вариантом вентиляции с контролем по объему или по давлению, но наиболее часто используется при PCV. IRV является современной адаптацией практики прошлого, заключавшейся в удлинении фазы вдоха, результатом чего становилось увеличение остаточной функциональной емкости легких и улучшение газообмена у некоторых больных. Традиционная ИВЛ с использованием соотношения вдох-выдох 1:2 или 1:1,2 подразумевает относительно долгую экспираторную фазу, значительно снижая среднее давление в дыхательных путях. При IRV соотношение фаз обычно составляет от 1,1:1 до 2:1, что может быть достигнуто относительно быстрым инспираторным потоком и его снижением для поддержания достигнутого давления в фазу вдоха.

При применении IRV возникают два эффекта: а) удлинение времени вдоха ведет к увеличению среднего давления в дыхательных путях и открытию краевых альвеол, схожего результата достигают применением высокого ПДКВ; б) при более тяжелом поражении дыхательных путей, как результат перибронхиального сужения просвета терминальных отделов, с каждым вдохом происходит медленное выравнивание внутрилегочного давления, что приводит к неравномерной альвеолярной вентиляции. Эта неравномерность может стать причиной снижения перфузии альвеол с увеличением внутрилегочного шунтирования крови. При осторожном применении IRV, могут появляться воздушные ловушки, создающие внутреннее или аутоПДКВ, с селективным увеличинием интраальвеолярное давление в таких замкнутых полостях. Такой эффект может сочетаться с увеличением шунтирования и оксигенации. Внутреннее ПДКВ должно часто измеряться по причине возможного перерастяжения альвеол и вторичного респиратор-ассоциированного легочного повреждения.

Несмотря на привлекательность возможности создания селективного ПДКВ при IRV, остается вопрос, добавляет ли данный эффект что-нибудь новое, помимо простого эффекта повышения среднего давления в дыхательных путях. Исследования, подобные проведенному Lessard, свидетельствуют о том, что вентиляция с контролем по давлению может быть использована для ограничения пикового инспираторного давления и нет значительных преимуществ PCV или PCIRV в сравнении с традиционной объемной ИВЛ с добавлением ПДКВ у пациентов с острой дыхательной недостаточностью. Данная точка зрения в дальнейшем была развита Shanholtz и Brower, которые задались вопросом применения IRV при лечении ОРДС.

Вентиляция с освободждением давления (APRV)

В основе APRV лежит режим постоянно положительного давления в дыхательных путях (СРАР). Короткий период более низкого давления позволяет выводить из легких СО2. Пациент имеет возможность дышать самостоятельно во время всего цикла аппаратного дыхания. Теоретическими преимуществами APRV являются более низкое давление в дыхательных путях и минутная вентиляция, мобилизация спавшихся альвеол, более высокий уровень комфорта пациента при спонтанном дыхании и минимальные гемодинами-ческие эффекты. Поскольку пациент сохраняет способность к самостоятельному дыханию благодаря открытому экспираторному клапану, данный режим легко переносится пациентами, отлучаемыми от седации или имеющими положительную динамику после черепно-мозговой травмы. Раннее начало применения данного режима приводит к улучшению гемодинамики и к мобилизации альвеол. К тому же существуют научные данные, доказывающие, что сохранение самостоятельного дыхания при данном режиме вентиляции снижает потребность в седации.

Высокочастотная вентиляция легких

Интерес к высокочастотной вентиляции легких (HFOV) у взрослых с острой дыхательной недостаточностью возник вследствие того, что традиционные режимы вентиляции могут индуцировать дальнейшее повреждение легких повторяющимся циклом открытия и закрытия дыхательных путей. При HFOV поддерживается относительно высокое среднее давление в дыхательных путях при установленном малом дыхательном объеме, который доставляется с высокой частотой. Таким образом, целью является достижение и поддержание легких открытыми при отсутствии большого давления прилагаемого к альвеолам.

Большая часть опыта по применению данного метода описана в литературе по неонатальной и педиатрической практике. В только что опубликованном исследовании Mehta с соавт. 24 взрослых с ОРДС разной этиологии были вовлечены в проспективное исследование применения HFOV как «терапии спасения». Из этих пациентов 42% показали улучшение оксигенации и получили возможность вернуться к традиционным методам ИВЛ. Выжившие пациенты также провели меньшее количество дней на ИВЛ до перевода на HFOV, чем умершие. Требуются новые исследования, для того чтобы пролить свет на вопрос предполагаемой высокой эффективности данного режима у пациентов с ранними проявлениями ОРДС или ингаляционными поражениями.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник