Сораспятие и несение креста

«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» Галатам 6:14

Сораспятие – это отождествление в смерти. Распятие относится к Иисусу Христу. Сораспятие – к христианину.

Слово «со–распятие» состоит по смыслу из двух слов «совместное распятие». Приставка «со» означает совместное действие. Например, со–страдание, со–чувствие, со–трудничество, со–вместный. Что означает страдать с кем-то, чувствовать с кем-то, трудиться с кем-то, быть вместе с кем-то, со–единяться, иметь единение с кем-то. Поэтому, слово «со–распятие» означает собственное участие в распятии.

Сораспятие означает, что я ВМЕСТЕ с Ним. Если же я не соучастник Ему, тогда понятие «сораспятие» не имеет места быть в моей жизни. Сораспятие – это как одномоментное решение посвящения Иисусу Христу, так и процесс длиною в жизнь.

2 – НЕСЕНИЕ СВОЕГО КРЕСТА

Библейское понятие несения креста предполагает прохождение пути Христа. Путь Христа – путь практического отказа от греховного мира, самоотречение ради служения Богу и людям, перенесение ударов от враждебного окружения, долготерпение ради высшей цели. Это скорбный, но и славный путь сопричастности Христу.

«Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» 1 Петра 4:13

«Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживём; 12 если терпим, то с Ним и царствовать будем» 2-е Тим. 2:11.

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною» (Мф. 16, 24).

Апостол Павел писал о своём кресте: «Я каждый день умираю» 1 Коринф.15:31, «чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мёртвых» Фил.3:10.

3 – ИДЕИ О ЗАМЕСТИТЕЛЬНОМ СОРАСПЯТИИ

Лжеучителя учат о заместительном сораспятии. Но, что было заместительным? Давайте разберёмся. Заместительным было РАСПЯТИЕ Иисуса Христа. Распятие – это суд над грехами. Он понёс грехи мира и был за них казнён, и кроме Него никто не может быть Мессией. Но СОраспятие не бывает заместительным! Не Христос вместо меня проходит сораспятие, а я сам, потому что, это я соучастник Христу. А иначе получается, что Христос сораспят вместе с Собой. Поэтому, такая идея – абсурд.

Идеи о заместительном сораспятии, на самом деле, имеют подспудный смысл, они означают отказ от несения своего креста. Они желают следовать за Христом, но только без своего креста, ведь, свой крест они возложили на Него. Но к таким людям Господь обратил слова:

«И кто не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником» (Лук.14:27),

«И кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет её» (Мф 10,38-39).

Идея заместительного сораспятия говорит об ОТСУТСТВИИ сораспятия христианина. Он верит в распятие Христа, но не участвует в нём. Он не отдаёт в сораспятие свою жизнь.

4 – ИДЕИ О СМЕРТИ ГРЕШНИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ СОБЫТИИ.

«Когда Господь спасает нас, он не убивает наше тело и не разрушает корень греха, вместо этого Он распял нашего старого человека с Собой на Кресте». Всего лишь поверь в это! – убеждают лжеучителя.

«Распятия нашего старого человека не нужно чувствовать. Неправильно говорить: я не чувствую, что мой старый человек мёртв. Умер ваш старый человек или нет, зависит не от ваших чувств, а от того, СЧИТАЕТЕ ли вы, что это так».

То есть, они учат, что здесь, при жизни в человеке ничего не изменяется, но было изменено там на Кресте. Якобы, греховная природа человека умерщвлена со Христом на Голгофе.

Но тогда, по логике, все люди автоматически должны были стать безгрешными и, соответственно, бессмертными! Налицо неоправданная умозрительная вера, лишённая всякой логики и оторванная от жизни.

5 – ПРАКТИЧЕСКОЕ ЛИЧНОЕ ОСВЯЩЕНИЕ

Божья благодать, действующая в сораспятии, состоит из двух аспектов:

1) оправдания, то есть, снятия вины и 2) практического исправления. Самовоспитания с помощью Духа Святого.

Если ты умер со Христом, то твои грехи тоже умерли, и ты невиновен. Если ты невиновен перед Богом, то Дух Святой может жить в тебе и действовать. Так можно объяснить смысл этих аспектов. И это совершается в тесной связи с Господом Иисусом Христом.

То есть, человек обращается к Господу за прощением грехов. И это снятие вины. Но и этого недостаточно, ещё нужна сила для святой жизни, для преодоления греховных склонностей, и это практическое исправление.

Святой Дух сотворяет новое естество в человеке. Он подавляет ветхую природу, совершает её обрезание, практическое умерщвление порочности в человеке совместно с человеком здесь и сейчас, а не когда-то на Голгофе.

Таким образом, Крест Голгофы предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВИНЫ человека перед Богом, но изменения в человеке происходят благодаря Святому Духу, в процессе молитвенного обращения к престолу Божьему, получения благодати и её употребления. Только силой Духа Святого человек способен вести духовную жизнь. «Исполняйтесь Духом Святым!» (Еф. 5:18, Евр. 4:16) – эти стихи являются практическим руководством в жизни христианина.

У лжеучителей отсутствует библейское учение о разделении природ в человеке и о борьбе новой природы со старой, названной «борьбой духа и плоти», которая совершается силой благодати. Это аспекты практического благочестия, и в учениях лжеучителей они отсутствуют.

Они не обращаются к Господу за благодатью сами и не учат этому. И в этом совершенно ясно виден промысел сатанинского мира.

Источник

Что значит сораспяться христу

Послание Галатам 2

“Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня” (Галатам 2:19,20). Апостол использует здесь очень сильный образ. Это не были пустые слова. Он знал, что такое распятие. Знали об этом и галатийцы. Несомненно, они видели, как распинают на крестах людей, а если и нет, то слышали, что представляет собой эта страшная казнь.

Только еще двое были распяты с Христом на Голгофе – двое преступников. И, тем не менее, Павел называет себя сораспятым с Христом.

Двое преступников

Что означало распятие для этих злодеев? Евангелие от Матфея сообщает нам, что “разбойники, распятые с Ним, поносили Его” (27:44), а затем, в виду наступления праздника, чтобы ускорить их смерть, солдаты перебили у них голени (Иоанн 19:31). Итак, оба приняли одинаковые страдания. Оба перенесли мучения, постыдный позор и конец жизни плотской.

Для одного это был настоящий конец. Его смерть была концом всему. Из-за своего озлобления и гнева он потерял имевшуюся у него возможность изменить свою судьбу. Другой же, распятый по другую сторону Христа, не упустил эту возможность. Вися на кресте и претерпевая невыносимые страдания, он всё же сумел придти к покаянию: “Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал” (Лука 23:41). Раскаявшийся злодей обратился с мольбой к умиравшему рядом Спасителю и получил обещание получить свою награду в Веке грядущем. У него было очень мало времени, но все же, в какой-то мере он оказал поддержку висевшему рядом Христу, и признал справедливость Божию. Мы обязательно встретимся с ним в Царстве Божьем.

“Я сораспялся Христу”

Что же имел в виду Павел? А говорит он об оставлении путей мирских и об отречении от плотских человеческих желаний, которые враждебны праведности Божией. Тем не менее, он продолжает жить, с целью показать, что отныне “живет во мне Христос”.

Он знал из своего личного опыта, что это “сораспятие” есть процесс ежедневный. Водимый Духом, он пишет галатам (5:25): “Если мы живем духом, то по духу и поступать должны”. Это именно то, что несет в себе покаяние и крещение: “Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями” (5:24). Этот род распятия подразумевает полное подчинение требованиям и заповедям Христа, чтобы “упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху” (Римлянам 6:6).

Как всё это применимо к нам?

Как скрупулезно или насколько строго мы должны распинать нашего “ветхого человека”? Это важный вопрос. Ответ на него определяет степень нашей веры и принадлежности Христу, а также показывает, водимы ли мы духом и ходим ли и живем в нем.

Насколько действенен процесс распятия в нашей жизни? Если он искренен по воскресеньям, что можно сказать о вторниках или четвергах и о других будних днях недели, когда мы возвращаемся усталые после работы домой, прибавив к этому всевозможные бытовые неурядицы?

Мы хорошо знаем, как легко вновь вступить на проложенную и удобную тропу нашего плотского человека, как только прошло воскресенье. Наши встречи за символами должны помочь направить нашу энергию и потенциал на службу Христову, помочь выявить приоритеты в этой жизни. Мы имеем того же Христа, Которого имел и Павел. Мы веруем в то же Евангелие, в которое верил и Павел. Мы разделяем ту же надежду, которую разделял и Павел. Поэтому наша отдача, поведение, реакция должны быть подобны Павловым, хотя и не могут быть похожими в точности. Он посвятил служению Христу всего себя без остатка. А мы?

“Уже не я живу”

Мы распяты, но мы живем. Конечно, мы не были распяты буквально, и наша плоть очень даже жива. У нас прежние помыслы, желания, склонности, которые ни к чему хорошему нас не приводят, а причиняют нам только одни мучения. Тоже было и с апостолом Павлом. Глава 7 Послания римлянам объясняет его дилемму. Но его проблема является нашей проблемой. “Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю”.

Если мы не были распяты, значит и образ, нарисованный Павлом, к нам не подходит? Ни в коей мере! Своим очень ярким примером Павел учит нас, что значит умереть и жить с Христом. Это, значит, позволить нашему новому человеку быть отражением славы Божией в той новой жизни, которой теперь живем. Апостол учит, что наше гражданство на небесах, что мы являемся избранными людьми, что мы искуплены Христом. Мы хорошо знаем, что не можем этого достичь своими силами или собственными способностями. Мы нуждаемся в помощи, если только Христос живет в нас: “Уже не я живу, но живет во мне Христос”.

Был человек ветхий, теперь человек новый. Был плотской, теперь духовный. Ветхий человек умер, и погребен в водяной могиле, потому что мы умерли с Христом. Новый человек восстал из мертвых, и живет духом, как и Христос. Думает, как думал Христос. Ведет себя, как вел Себя Христос. Говорит, как говорил Христос. Вот каким образом живет в нас Христос.

Как мы можем быть уверены в этом? Как добиться того, чтобы Христос не был выжат из нас делами плоти? Иисус Сам молился за нас: “Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла; они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина” (Иоанн 17:15-17).

Когда меняется наш образ мыслей, через живое слово Божие, значит, Христос начинает жить в нас. Это не может быть никак иначе. Его слово есть дух и жизнь. Его слово делает нас чистыми. Его слово действенно работает в тех, кто уверовал. В этом доказательство, что Христос живет в нас. Другие сразу замечают разницу: удивительный характер Христа начинает проявлять себя в наших поступках и поведении. Конечно, это не есть великое преображение, но, тем не менее, лучшее, на что мы способны.

Мы должны стоять в стороне от любых форм проявления зла и насилия. Ведь мы ежедневно и искренне просим об этом в молитве Господней : “И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого” (то есть от зла). Наш характер должен быть отображением заповеди: “Будьте святы, потому что Я свят”.

Впитывать в себя как губка слово Божие, позволять ему производить свою работу – всё это будет означать, что наша вера сильна и постоянно возобновляется. Как нуждаемся мы в горящей внутри нас вере, вере подобной вере апостола Павла! Такая вера приходит “от слышания, а слышание от слова Божия”.

“Живу верою в Сына Божия”

Успех Павла в его евангельской работе пришел к нему через веру во Христа, через Его постоянную поддержку. Вера Павла творила чудеса, помогая ему преодолевать все препятствия. Пусть такая вера горит и в нас, ничем не смущаемая и непоколебимая. Мы должны верить даже тогда, когда обязательства, казалось бы, говорят нам, что Бог уже не контролирует наши жизни, или жизни наших семей.

Павел имел возвышенный взгляд на Христа. В своем Послании галатам он объясняет, что Христос живет вечно, и как благодать Его снизошла даже на него, наименее достойного ее, из-за преследования им церкви Божией.

Христос вошел в его жизнь, открыл ему Свою благую весть, и через свою веру Павел получил оправдание. Было от чего возрадоваться. Он мог начать жизнь сначала. Христос был с ним, поселился в нем: “Возлюбившего меня и предавшего Себя за меня”.

Это всепоглощающая любовь, любовь бескорыстная, любовь не задающая никаких вопросов. Любовь, которая немедленно вызывает ответную реакцию. Когда Бог говорит, я слушаю. Когда Бог просит, я исполняю. Когда Бог приказывает, я подчиняюсь. Христос умер, потому что возлюбил меня.

Он предал Себя на смерть за Павла, предал Себя на смерть за каждого из нас; чтобы избавить нас от прегрешений, принес Себя в жертву. Мы даже не можем осознать в полной мере личную природу дара Христа, и что Он сделал для нас. Это величайший дар был сделан и для Павла, и для нас, и для меня. Пусть каждый из нас скажет: Христос умер за меня. Его крест спасает и избавляет меня от нынешнего порочного мира.

За преломлением хлеба, личный аспект подвига Христа должен выступать перед нами на передний план. Это было сделано для меня. Христос возлюбил меня и предал Себя за меня. Благодарение Богу за этот невыразимый дар!

Источник

«Сораспяться Христу можно только по свободному произволению»

Игумения Арсения (Семенова)

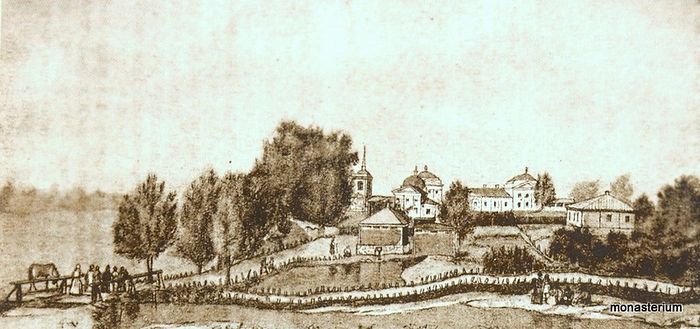

Беседа с настоятельницей Богородице-Тихоновского (Тюнина) женского монастыря г. Задонска игуменией Арсенией (Семеновой).

Матушка, с 2004 года Вы возглавляете Богородице-Тихоновский монастырь. За два года до назначения настоятельницей, по благословению священноначалия приехали в Тюнино, чтобы начать восстанавливать разоренную обитель. К тому времени Вы уже были насельницей Свято-Тихоновского Преображенского монастыря. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, каков был Ваш путь в монашество?

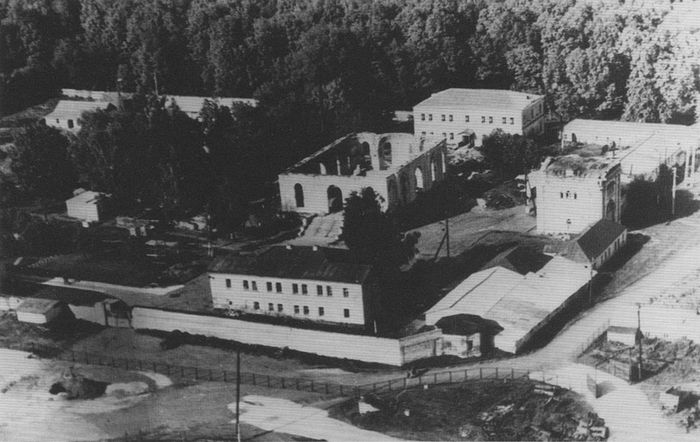

В Свято-Тихоновский Преображенский монастырь я приехала в 1991 году. Когда я впервые увидела скит, как по традиции продолжают называть Преображенскую обитель, служившую изначально скитом Задонского мужского монастыря, была поражена масштабами его разорения. Обитель практически лежала в руинах. Эту щемящую душу картину дополняли решетки на окнах келейного корпуса – в советские годы на святом месте располагался психоневрологический интернат.

Я ходила по монастырю и думала: «Да разве можно все это восстановить?» Потом я уехала обратно в Ригу, где работала инженером-экономистом в Рижском торговом порту. Но через некоторое время душа снова потянулась в обитель, освященную молитвами и трудами святителя Тихона Задонского. Я взяла отпуск и вернулась в благословенные места. Как оказалось – навсегда.

Трудно было разорвать узы былых привязанностей?

Принятие решения оставить хорошую работу, привычный уклад жизни далось не сразу. В последние дни отпуска я много размышляла, как следует поступить. К этому времени у меня уже окончательно созрело желание принять монашество, но мне казалось, что постоянно жить в монастыре я не смогу. Тем более в те годы нередки были случаи, когда монашествующие по разным причинам жили в миру. Но отпуск близился к концу, и возникла потребность окончательно определиться с выбором. Помню: поднимаюсь от источника к обители, а в голове только одно: «Что делать. Уехать. Остаться. » Но, когда подошла к монастырским вратам, поняла: мое место здесь.

Что повлияло на избрание Вами монашеского пути?

Мы с родителями жили в Псковской области, в 50 километрах от Псково-Печерского монастыря. И папа, и мама были людьми верующими. Они жили в венчанном браке, соблюдали посты, посещали богослужения. Великим постом меня водили в храм на исповедь и причастие. После школы я уехала учиться в Ригу, затем осталась там работать. В Риге часто ходила на службы в женский монастырь и там почувствовала расположенность к иноческому образу жизни. А со смертью мамы, которую я тяжело переживала, пришла особая потребность в молитве. Я старалась не пропускать ни одного праздничного богослужения. Приходилось иногда немного раньше отпрашиваться с работы на вечернюю службу и задерживаться утром ради Литургии.

А как относились к этому на работе?

Мои сослуживцы, конечно, догадывались, что я хожу в храм, но принимали это с пониманием, тем более что работу я старалась выполнять добросовестно, замечаний, связанных с выполнением должностных обязанностей, не было. Да и веру, несмотря на советскую пропаганду, не так просто было вытравить из людей. Многие все равно в Бога верили. Поэтому на работе меня никто не ругал, не высмеивал.

Вы отметили, что непросто было оставить благоустроенную жизнь и прийти в разоренную обитель? Не возникало на первых порах мысли, что поспешили?

Нет. Несмотря на очень суровые условия жизни первых насельниц, на душе царила необыкновенная радость от сознания того, что Господь сподобил нас принять участие в возрождении святыни. Мы трудились не покладая рук – хотелось быстрее восстановить обитель, увидеть ее в былом великолепии.

19 августа 1991 года, в престольный праздник единственно уцелевшего надвратного храма Преображения Господня, в нем была совершена первая Литургия после безбожного лихолетья. Невозможно описать словами переполнявшие нас за богослужением чувства. Подобно киевским послам в Византийском храме, мы не знали: на небе мы были или на земле.

Но самым большим торжеством тех лет стало первое богослужение в восстановленном Троицком соборе в праздник Светлого Христова Воскресения 18 апреля 1993 года. На третий день Пасхи Литургию возглавил правящий тогда архиерей митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий (Немцов). Осмотрев собор, владыка был поражен: «Никогда не думал, что так скоро мы сможем здесь служить». Это, действительно, было чудом Божиим! Ведь по человеческим меркам невозможно было представить, что главный храм обители, разрушенный в советские годы до уровня оконных проемов, будет отстроен всего за 9 месяцев.

Матушка, а на каких послушаниях Вы трудились в монастыре до перевода в Тюнинскую обитель? Оказались ли они для Вас полезными в будущем?

Владыка Мефодий благословил меня начать восстановление Богородице-Тихоновского монастыря в 2002 году. К этому времени я прошла в скиту практически все послушания. Теперь понимаю, что это было промыслительно, поскольку полученные за это время знания и навыки оказались необходимы при налаживании монастырской жизни в Тюнино.

Восстановление монастыря из состояния почти полной разрухи не может не вызывать восхищения и удивления. Как происходило возрождение? Чтó выпало на долю первых насельниц, и кто оказывал сестрам помощь?

Надо сказать, что изначальные условия жизни в Тюнино были гораздо легче, чем у первых насельниц в скиту. У нас имелись пусть и скромные, но вполне пригодные для жилья кельи; было подведено центральное водоснабжение (в то время как в скиту сестрам приходилось носить в гору воду из источника ведрами), было отопление. Большим утешением стало наличие домового храма, который мы достаточно быстро привели в порядок, и 17 августа, ровно 15 лет назад, в нем состоялась первая Божественная литургия.

Сестер вначале было очень мало, но потихоньку наши ряды стали пополняться. Узнав про возрождение монастыря, в него потянулись и паломники. Одни приезжали помолиться, другие оставались на время потрудиться во славу Божию. Так, с 2002 года в обитель стал приезжать священник Иоанн Глазков из г. Каменск-Шахтинска Ростовской области. Батюшка со своими прихожанами оказывали неоценимую помощь участием в работах на огороде, в хозяйстве, строительстве; привозили продукты, фрукты для насельниц.

Очень большую помощь оказывал нам Задонский мужской монастырь. Мы очень благодарны владыке Никону, что, будучи еще викарным архиереем, он с самых первых дней взял обитель под свою опеку. Владыка молится о нас, помогает оплачивать расходы по строительству. А их было очень много: восстанавливали храмы, трапезную, колокольню, строили келейные корпуса, возводили монастырскую ограду.

По мере сил сестры трудились на отделочных работах: клеили обои, красили окна, полы. Но основную работу по строительству, внутреннему убранству храма выполняли квалифицированные мастера. Оплата их труда и закупка строительных материалов требовали очень больших средств. И если бы не молитвы и личное участие владыки, думаю, мы бы не справились.

Матушка, вы отметили, что на реставрационных работах трудились высококвалифицированные специалисты. Насколько сложно было найти хороших мастеров?

К радости насельниц Господь послал нам очень хорошую бригаду сербов. В свое время они работали в скиту и, узнав, что меня назначили восстанавливать новую обитель, предложили свою помощь. За три года они полностью отреставрировали Вознесенский собор и даже восстановили лепнину на колоннах и по внутреннему периметру здания. Со временем мы смогли поставить красивый иконостас, иконы для которого выполнили в старинной технике письма художники из Подмосковья. Постепенно в обитель стали возвращаться старинные иконы, среди них образ святого великомученика и целителя Пантелеимона, написанный на Афоне, хранившийся после закрытия монастыря у жительницы села Тюнино.

Так, при помощи Божией был восстановлен Вознесенский собор – главный храм обители, что поначалу представлялось делом немыслимым.

Все эти годы владыка Никон относился к нам с отеческой заботой –стремился разделить с нами не только трудности строительства, но и духовную радость. На всю жизнь останется в памяти первая служба в нашем соборе. Так же как и в скиту, она состоялась на Пасху – 4 апреля 2010 года, через 80 лет после закрытия монастыря. Радость на душе была поистине пасхальной! Звонница тогда стояла еще на земле, и после службы каждый имел возможность по русской традиции звонить в колокола, прославляя Воскресшего Христа в воскресшей обители.

Матушка, а как относились местные предприятия и организации к делу возрождения святыни?

Обитель восстанавливалась многими лептами. И, что особенно важно – благотворители помогали не для галочки в отчете, а, действительно, от души, во славу Божию; радовались вместе с нами каждому новому свершению, смотрели, чем еще могут помочь.

Ради общего дела наши благодетели шли и на определенные трудности. Например, проект на строительство колокольни сделали в ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» (возглавлял Владимир Иванович Акатов), хотя для них это было совершенно новое направление работы. Они же пожертвовали нам звонницу, колокола, выстроили купель и до сих пор помогают денежными средствами.

Хотелось бы отметить помощь и таких организаций, как ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» (генеральный директор Николай Владимирович Карасиков), ОАО «ЮВЭМ–1» (генеральный директор Косенков Вячеслав Михайлович), ОГУП «Липецкоблводоканал» (Александр Михайлович Яськов) и многих других предприятий Воронежа, Липецка, Ельца. Благотворительно они провели в монастыре очень большие работы по профилю своей деятельности. Это и газоснабжение, и электричество, и канализационная сеть и многие другие.

Так что сегодня в обители есть все необходимое: налажена литургическая жизнь, созданы бытовые условия, имеется свое небольшое подсобное хозяйство, современные коммуникации – только молись, трудись и спасайся.

Сегодня нередко приходится слышать, что желающих монашеской жизни становится меньше. Кто в последние годы пополняет сестричество, приходит ли молодежь?

Люди приходят разного возраста, среди них есть и те, кто окончили вузы с красными дипломами. Они оставили мир, имея горячее желание посвятить всю жизнь Богу. Конечно, в последние годы наблюдается численный спад, как паломников, так и желающих принять иноческий постриг. Но ведь в сравнении с 90-ми годами значительно возросло и количество монастырей, приходских храмов. Сегодня многое зависит от современного монашества, станет ли оно светом миру (см. Мф. 5:14), каким издревле было монашество на Руси. Ведь первые насельники открывавшихся монастырей пришли, воодушевившись житиями преподобных отцов и матерей, стоявших у истоков основания этих обителей. А нынешние паломники смотрят в первую очередь на нашу жизнь, насколько она соответствует идеалу православного иночества.

Чем, на Ваш взгляд, отличаются ныне приходящие в монастырь от «первого призыва»? Меняется ли в наше время отношение к послушанию?

Ревности в целом стало меньше. В 90-е годы, когда начиналось активное восстановление обителей, первые насельники были готовы понести все неудобства быта, лишь бы потрудиться во славу Божию; были благодарны Господу только за то, что Он извел их из мира. Сегодня, к сожалению, с таким настроем приходит далеко не каждый. Для многих большое значение имеет внешняя благоустроенность, желательно чтобы сразу келья была отдельная, да со всеми удобствами… А ведь первоначальный мотив очень важен в деле духовного преуспеяния. Когда человек приходит в монастырь, например, от безысходности – не сумев устроить свою жизнь в миру, – приходит не Господу послужить, а себя избавить от забот о хлебе насущном, то, как показывает практика, он долго не задерживается в обители, так как монастырская жизнь требует самоотречения.

Но те, кто сегодня приходят в обитель искать узкого пути, отличаются от первых насельников большей основательностью и меньшей восторженностью, потому что у них была возможность хорошо ознакомиться со святоотеческой литературой, малодоступной для верующих в первые годы возрождения духовной жизни в России, присмотреться к монастырской жизни в паломнических поездках. Такие сестры, как правило, идут средним путем: не берутся сразу за многие подвиги, но и не оставляют малые.

Что касается послушания, то сестры, в большинстве своем, понимают его важность для иночествующих и стремятся стяжать эту добродетель. Другое дело, что не всем это в равной мере удается. Плоды послушания очень сладкие, но процесс их взращивания через отсечение своей воли проходит очень болезненно, особенно для современного человека, которому сегодня силами массовой культуры прививаются не христианския кротость и милосердие, а самость, гордыня, непокорность родителям, начальству. Кроме того, современные люди слишком привыкли доверять своему «здравому смыслу» и им бывает трудно понять, почему внешне безобидное дело, будучи исполнено самочинно, без благословения старших, без оглядки на монастырский устав, может стать причиной тяжкого искушения: «Я же все правильно сделал…»

А в Евангелии сказано: неверный в малом неверен и во многом (Лк. 16:10). Если мы не можем оказать послушание в том, что не составляет для нас труда, то, как мы решимся распять себя со страстьми и похотьми (см. Гал. 5:24), которые буквально вросли в нас? Важно понимать, что послушание, молитва, усердный труд приближают нас к Богу, а быть с Богом – великое счастье и неизреченная радость души.

Матушка, как Вы принимаете решение о постриге? Сколько обычно продолжается период послушничества?

Это зависит от духовного устроения послушницы: с каким расположением сердца она молится, трудится. И, конечно, на каждый постриг мы спрашиваем благословение у владыки.

Как происходит духовное окормление сестер? Придерживаетесь ли Вы традиции, когда игумения в монастыре – духовная мать, и все духовные проблемы в первую очередь решает она? Практикуется ли в обители откровение помыслов?

Откровение помыслов очень важная составляющая иноческой жизни. И я всегда приветствую такое желание у сестер. В то же время, если человек чувствует, что еще не может полностью открыться, мы не принуждаем его прибегать к такой практике. Несмотря на наличие строгих внешних правил, внутренняя жизнь монаха не может быть регламентирована насильно. Сораспяться Христу можно только по свободному произволению. Поэтому мы проводим с сестрами беседы о послушании, исследуем святоотеческое учение о внутреннем делании и терпеливо ждем, когда они сами почувствуют потребность в более глубокой духовной жизни.

По важным вопросам я благословляю сестер обращаться к нашему владыке, который очень внимательно относится не только к нуждам строительства обители, но и более того к нуждам созидания храмов души ее насельниц.

Как распределяется время сестер между послушаниями, общей молитвой и личным правилом?

Такого времени у нас не очень много. Утро начинается с молитвы, затем следуют послушания. Примерно с часу до двух дня сестры имеют возможность отдохнуть, почитать. Завершается день крестным ходом вокруг обители. Затем все расходятся на келейное правило. Иногда келейное правило мы совершаем сообща – для поддержания молитвенного духа. С окончанием полевых работ свободного времени у сестер становится немного больше. Они могут употреблять его по своему усмотрению. Самое важное, чтобы это времяпровождение не было праздным. Праздность очень плохо сказывается на внутреннем состоянии даже мирского человека, тем более она окрадывает духовно монашествующих.

Могут ли сестры применить в монастыре свои способности, знания, умения, которые получили в миру? Поощряете ли Вы это? Из чего исходите, давая послушания?

При выборе послушания я в первую очередь исхожу опять же из индивидуальных особенностей насельниц, чтобы его исполнение не ввергало их в уныние и в то же время требовало некоторого духовного напряжения, молитвы, чтобы сестра не подумала: «О, это я хорошо умею! Сама справлюсь». Монастырь – это не колхоз, где ценится количественная выработка. Важно, чтобы, трудясь на послушаниях, сестры могли стяжать и духовный багаж, раскрывая в полной мере данные Богом таланты.

Находит ли деятельность Синодального отдела по монастырям и монашеству отклик в Вашей обители? Обсуждаете ли Вы с сестрами вопросы монашеских конференций и круглых столов?

По благословению владыки я бываю на мероприятиях Синодального отдела. Рассказывая сестрам, какие вопросы обсуждались, я вижу, что им это интересно, что они находят для себя полезную информацию, советы.

Матушка, как бы Вы определили, чтó для Вас самое дорогое в монастыре?

Здесь сестры пострадали за веру… 10 февраля 1930 году священника Гордия, игумению Мелетину с сестрами, иеродиакона Серафима подвергли аресту. Все они на допросах мужественно исповедали свою веру. Матушка Мелетина несмотря на частые избиения продолжала совершать в камере келейное правило, утешала узников. Вместе с отцом Гордием она приняла мученическую кончину в Ельце. Их молитвами и милует нас Господь.

Источник