О Бояне, соловию стараго времени!

Слово о полку Игореве, который шел к Христу, а пришел к Богу.

Красота, да и только – говорят ученые о Слове.

Красота и не только, говорю я.

Есть еще Распятие Христа в Слове.

А где ученые?

У них — только красота.

О, какие красивые метафоры! — говорят ученые.

Ни одной не поняли – говорю я.

Мало того, ученые не замечают этих метафор, когда они есть и находят там, где их нет.

Не видят, там где есть:

Гзак и Кончак – это метафоры задницы и конца половецких.

У ученых это не искрометные метафоры Христа, а смехоподобные половецкие ханы – Гзак и Кончак из фальшивых летописей.

Нашли, там где нет:

«растекашется мыслию по древу» .

У ученых это метафорическая белка бегает по метафорическому древу.

На самом деле здесь нет метафоры — это реальная мысль Бояна растекается реальным звучанием гуслей из древа.

Всего лишь.

Без метафор.

А сам Боян – это красиво?

А кто это такой — хочу я спросить у ученых?

Это поэт-певец 11 века, отвечают ученые.

«О Бояне, соловию стараго времени!»

Это, якобы, Автор говорит о старом Бояне, старого времени, далекого 11 века.

Это так, почти у всех ученых.

Пантеон российских авторов (1801 г.):

«Мы не знаем, когда жил Боян, и что было содержанием его сладких гимнов; но желание сохранить имя и память древнейшего русского поэта заставило нас изобразить его в начале сего издания. Он слушает поющего соловья, постарается подражать ему на лире»

Откуда Карамзин взял лиру?

Из которого совершенно ясно, что Боян-гусляр играл на трубе паровоза.

Карамзин не знает когда жил Боян?

Как не знает, что парочка сладких гимнов Бояна есть в Слове, правда они не сладкие, и это не гимны.

И отдельно всезнайка В.Г. Белинский:

«»Баян “Слова” так неопределенен и загадочен, что на нем нельзя построить даже и остроумных догадок»»

С такими действительно ничего не построишь, без него можно и даже очень много.

На несколько статей хватит, которые я и собираюсь написать.

В одну статью не войдет, ввиду неопределенности и загадочности русской души,

которая никак не поймет Слова.

Ну и отдельно Д.С.Лихачев

«Слово» — это многостолетний дуб, дуб могучий и раскидистый»

Слово это не дуб.

Дубы у нас это – ученые, которые в упор не видят, что Боян – это современник Христа – Автора Слова.

Боян, которого ученые давно похоронили ЖИВ, на момент написания Слова осенью 1185 года.

Старый, конечно, и гораздо старше Христа, которому еще не исполнилось еще 33 года, но живой.

Также Боян в курсе событий и продолжает сочинять на злобу дня.

На пленение Игоря:

«Тяжко ти головы кроме плечю,

зло ти телу кроме головы —

Руской земли безъ Игоря»

Разумеется, что здесь сказано –никто из ученых не знает.

Ни царские, ни советские ни, тем более. капиталистические.

Никто.

То, что это сказал Боян, а не Автор — тоже никто не понимает.

Боян-то у них давно умер.

Что это значит, вы можете прочесть только у меня.

После Распятия Христа Боян сочинил припевку:

«Ни хытру,

ни горазду,

ни пытьцю горазду

суда божиа не минути»

Ученых не понимает, что это сказано про всеслава полоцкого, который у них жил в 11 веке, как и Боян, но они не связаны.

Хотя это сказано Бояном, именно по поводу Распятия Христа весной 1185 г.всеславом полоцким.

У ученых «пытьцию» -это птицей, поэтому они не понимают, что это про пытки Христа всеславом полоцким на Кресте.

Это даже не мрак.

Это — мрак ночью, в сапоге негра, на обратной стороне Луны!

Как они могут понять Слово, если персонажи Слова у них не пересекаются по определению.

Это определено фальшивыми летописями и не подлежит сомнению.

Хорошо.

А откуда Христу известно, что там сочинил Боян в Киеве?

Если после Распятия они не встречались.

И, даже, после спасения Игоря из плена, Христа больше не было на Руси в 1185г.

Он в Риме, на каком-то острове в Эгейском море, где и написал Слово Бога Слово.

«Въ начале бе Слово, и слово бе къ Богу <у Бога>, и Богъ бе Слово»

Разумеется эти слова Глеба Владимировича-отца Христа и Его ученика, ученые никак не связывают со Словом о полку Игореве Бога Слово-Христа.

Вот поэтому, Бог Слово и знает слова Бояна, которые все записаны на Небе в его личной Асии, а Бог Слово может узнать эти слова в Божественной Системе, основанной на слове.

Бог Слово заявил в Слово о полку Игореве- Я знаю каждую вашу мысль!

Но никто этого не увидел.

Христу известно всё, как было известно и что происходило с Ярославной, как она собиралась лететь и почему это не получилось.

Так почему же Боян – это соловей старого времени, если Боян –это современник Христа?

Что это за время?

Разумеется, этого тоже не понял НИ ОДИН ученый.

Это время Трояна – русского государства в котором родился Боян в 12 веке!

Большую часть жизни Боян прожил в Трояне и его воспевал.

Вот так!

И это очень о многом говорит.

Например то, что половцы пришли на Русь не в начале 11 века, а в середине 12-го, не раньше.

Ну, об этом дальше.

Источник

Что значит соловей старого времени

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные издательства для полного печатного издания представляемых нами уникальных произведений. Пресс-центр ЗоВУ. 2006

Предупреждение: Здесь оставлены только архивные материалы.

Российский культурный портал «Золотые Врата Урала» с декабря 2010 года находится по адресу http://www.zovu.ru!

А ИГОРЕВА ХРАБРОГО ПОЛКА НЕ ЗАБЫТЬ! (Заново прочитанное «Слово о полку Игореве») Перевод и комментарии Александра Минаева. — Новосибирск 2006 г.

Картина 5. Не то ты пел, Боян!

Старый текст первого издания: О Бояне, соловiю стараго времени! абы ты сiа плъкы ущекоталъ, скача славiю по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чересъ поля на горы. П™ти было п™сь Игореви, того внуку. Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая; галици стады б™жать къ дону великому; чили въсп™ти было в™щей Бояне, Велесовь внуче!

Старый текст в моей редакции: О Бояне, соловiю стараго времени! Абы ты сiа плъкы ущекоталъ, скача, славiю, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы: сего времени, рища въ тропу Трояню чересъ поля на горы! П™ти было п™сь Игореви, того внуку: «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галицы стады б™жать къ Дону Великому».

Перевод Мусина-Пушкина: О Боян! соловей древних лет! тебе бы надлежало провозгласить о сих подвигах, скача соловьем мысленно по дереву, летая умом под облаками, сравнивая славу древнюю с нынешним временем мчась по следам Трояновым чрез поля на горы. Тебе бы петь песнь Игорю внуку Ольгову. Не буря соколов занесла чрез поля широкия, слетаются галки стадами к Дону великому.

Перевод Лихачева: О Боян, соловей старого времени! Вот бы ты походы те воспел, скача, соловей, по мысленному древу, летая умом по подоблачью, свивая славу обеих половин сего времени, рыща по тропе Трояна через поля на горы. Так бы пришлось внуку Велеса воспеть песнь Игорю: «Не буря соколов занесла через поля широкие — стаи галок бегут к Дону великому».

Новый перевод: О Боян, соловей старого времени! Если бы ты эти полки воспел, скача, соловей, по древу мысли, летая умом под облаками, свивая славы обе половины: этого времени, да уходя в тропу Троянью через поля на горы! Спета была песнь об Игоре, той славы внуке: «Не соколов буря занесла через поля широкие — проказников стада бегут к Дону Великому».

Отчетливо слышен тяжкий, горестный вздох Автора: «Если б ты, Боян, воспел эти полки… Если бы связал славу нынешнюю со славой прежней. «

Сложное создание — слава. Две половины ее — прошлая и настоящая — неразделимы. Без прошлой нынешняя слава непонятна, без нынешней прошлая неправдоподобна.

«Зри в корень», — говаривал Козьма Прутков. А корни-то в делах дедов. Слава Игоря исток берет из славы, следы которой, «тропой Трояньей» уходят «за поля на горы». Пройтись бы этой тропой Бояну, понять бы замыслы и поступки князя — тогда не ошибся бы он в оценке содеянного Игорем, тогда спел бы он песнь свою с похвалой Игоревым полкам, «ущекотал» бы их. Но не сумел увидеть, не смог найти той тропы Боян.

Начало «тропы Трояньей» таится в глубине тысячелетий, из бездны которых яркой звездой, сияет нам Троя — столица цветущей страны, раскинувшейся во II тысячелетии до нашей эры по обе стороны проливов Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное море со Средиземным. Конечно, и проливы, и моря в те времена носили другие названия. Но Троя так и была Троей. Иногда, правда, в текстах встречается и второе ее название: Илион. Людей, живших в Трое, в нынешних публикациях зовут троянцами. Но изредка все же проскальзывают греческие названия, дошедшие от тех времен: тросы, трасы, таросы, росены. И совсем уж редко можно встретить сообщения, что сами троянцы, судя по некоторым данным, называли себя росами.

Страну, раскинувшуюся вокруг Трои, на греческий манер сейчас именуют Троадой. Но можно полагать, что росы звали ее Трояной или Росью.

Города, страны, племена зачастую носили имена почитаемых людьми богов. Название города Троя тоже имеет божественное начало — в нем отражено представление росов о тройственном устроении мира.

Почитание числа три и кратных ему чисел (девять и т.д.) отмечено в разных уголках Земли у разных племен и народов. Но Трояна наверняка одна из первых стран, в которой это почитание стало главенствующим — наиболее характерная черта мировоззрения росов не случайно была выделена в названии их столицы.

Взгляды на тройственность мироустройства сформировались не сразу. И когда пришло им время проникнуть в умы и сердца человеческие, то там с большим трудом пришлось им вытеснять более ранние дуалистические (двойственные) воззрения, которые рисовали мир как арену повсеместной борьбы двух противоположных сил. Но при этом очень невразумительно объясняли, почему эти силы никак-таки не могут уничтожить одна другую. Только когда равновесие было объяснено присутствием третьей силы, составляющей единство с первыми двумя, тогда, можно без преувеличения сказать, человечество сделало огромный качественный шаг в своем познавательном и духовном развитии.

Три измерения имеет пространство. Время делится на прошлое, настоящее и будущее. В микромире есть частицы, несущие заряд (отрицательный или положительный), но есть и нейтральные. В людских отношениях выделяются «я», «ты», «он, она, оно». Наконец, мир делится на небесный, срединный — мир обычной жизни, и земной, точнее, скрытый в земле. Кроме добра и зла, есть необходимость, обыденность. И так далее.

В отшлифованном виде воззрения о триединстве вошли в новые, ставшие современными для нас религии. И сегодня эти воззрения лежат в основе наших взглядов, нашего мышления, вписываются в матрицы нашего подсознания независимо от веры или неверия в Бога.

Однако дуалистический взгляд, который иногда называют проявлением детской психологии человечества, тоже не умер. Более простой для понимания, он часто главенствует в наших представлениях о контрастных явлениях: свет — тьма, жизнь — смерть, добро — зло, любовь — ненависть, мужское начало — женское начало. Этим дуализм низводит контрастные явления к взаимопоглощающему поединку друг с другом (в наших понятиях), а нас провоцирует на действия, не соответствующие реальности.

О вере древних росов, о Богах, составляющих их Святую Троицу (Трою), конкретных сведений до обидного мало. И поговорим мы о них немного позже. А пока бегло взглянем на протоптанную сквозь земли и века «тропу Троянью».

Редкими фрагментами проступает история росов-троянцев сквозь наслоения веков. Вдобавок, и зти скудно разбросанные фрагменты искажаются западническим взглядом на пути развития и становления человеческого общества. Славянам в этих взглядах отведена роль «второсортных» народов, вечно плетущихся в хвосте народов «развитых и культурных». То и неудивительно: с петровских времен у нас волк в пастухах, а лисица в птичницах — немцы да французы в учителях. Пора перестать держаться за этих убогих поводырей.

После Троянской войны (конец XIII века до н.э.) большинство росов покинуло разоренную восточную часть страны и разрушенную Трою и перебралось на западный, европейский берег проливов Босфор и Дарданеллы. Через пять столетий ими было создано государство Фракия, просуществовавшее до I века нашей эры. Но еще до возникновения Фракии, в те же пять предшествующих ей столетий, росы и родственные им племена заселили земли восточного побережья Адриатического моря и северную часть Апеннинского полуострова (север современной Италии). На Апеннинах росы запечатлелись под латинским именем «этруски». Путь от Трои до Этрурии — это западная, или этрусская «тропа Троянья».

Намного позже и совсем в ином направлении пролегла другая «тропа Троянья», В первом веке нашей эры под напором вероломного Рима пала Фракия, располагавшаяся там, где сейчас расположена Болгария. Росы-фракийцы вместе с другими фракийскими племенами отступили за Дунай, в Дакию (ныне это земли Румынии), которая, возможно, была частью Фракийского государства. Но через полвека римские легионы под предводительством императора Траяна захватили и Дакию. Тогда-то и потянулась росская нерадостная тропа дальше, дальше на север, под бок к родственным по языку, культуре и крови племенам древлян, северян, полян. Сияние страны со священным именем Трояна, которую греки и римляне (а вслед за ними и мы теперь) звали Фракией, угасло на берегах Дуная, зато затеплилась и разгорелась заря новой Трояны — Трояны Днепровской.

Прошло полтысячелетия. Наступил VI век по летоисчислению от Христа. Уже распалась «вечная» Римская империя. На обломках ее западной половины пышным мхом проросли государства полудиких готов. Удрученная таким поворотом событий восточная часть империи, сумевшая уцелеть, признав новой столицей Византию, повела отчаянную войну за восстановление былых владений. И, надо признать, немало преуспела в своем старании, вернув изрядную часть утерянных земель. Но прошел ещё век и наступило роковое время для преемницы Рима. В самое подвздошье империи ударили неисчислимые полки «варваров», в которых Византия быстро распознала изгнанных Римом пять веков назад славян — так, начиная с VI века, стали называть росов и родственные им племена. Запружая Дунай от берега до берега, славяне возвращались назад — на свои земли во Фракии, Македонии, Иллирии, Греции. Это было, торжествующее шествие, которому ошеломлённая Византия не могла противостоять. И вскоре славяне на земле милой их сердцу Фракии воссоздали свое государство, только теперь оно называлось Болгарией.

Унылая в отступлении «тропа Троянья» расцвела цветами победы.

Но самое главное, теперь она связывала в единое целое Трояну северную, Киевскую, с Трояной южной., Болгарией. Недаром через три века князь Святослав, последний языческий князь Руси, воюя в Болгарии во главе как киевлян, так и болгар против Византии, скажет, что он хотел бы перенести в Болгарию свою столицу. Только замыслу его не суждено было сбыться. Сам князь погиб от рук печенегов при возвращении в Киев, а Болгария, раздираемая внутренними противоречиями, искусно подогреваемыми из дворцов Византии, пала под ударами могучего коварного соседа. Затем и Киев принял крещение, после чего тоже идеологически подчинился византийскому диктату. Звезда Троянья покатилась на закат, уступая небосвод звезде Православия. Но еще долго свет ушедшей звезды сиял русичам из прошлого. А «тропа Троянья» до сих пор хранит следы многих славных свершений наших предков, еще не узнанных нами.

Князь Игорь, как представитель княжеского рода, берущего истоки, вполне вероятно, еще от правителей Фракии, имел право на то, чтобы о нем и его делах говорили уважительно. Но Боян пренебрег приличиями и высказался о дерзновенном походе князя крайне унизительно:

галицы стады б™жать къ Дону Великому

Галки известны как птицы легкомысленные, шумные и проказливые. Поэтому образное поэтическое выражение «галочьи стаи» на обыкновенном языке звучит как «глупые проказливые ватаги… бегут к Дону Великому». (А может быть и птицы названы были «галками» из-за того, что слова с корнем «гал» означали шумливость, проказливость, озорничанье). В тексте перевода, меж тем, следует быть предельно лаконичным. Потому обойдёмся одним наиболее близким по смыслу словом «проказники»:

проказников стада бегут к Дону Великому.

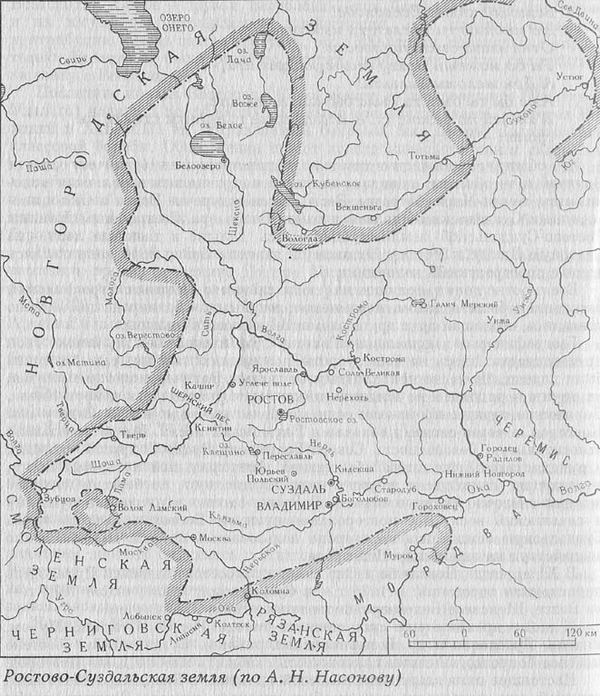

Карты, которые помогали в работе над «Словом. «:

Ростово-Суздальская земля (по А.Н.Насонову).

Александр Минаев (Новосибирск, 2006)

Источник