Показатели качества информации

Primary tabs

Показатели качества информации

Адекватность информации может выражаться в трех формах: семантической, синтаксической, прагматической.

- • Синтаксическая адекватность. Она отображает формально-структурные характеристики информации и не затрагивает ее смыслового содержания. Эта форма способствует восприятию внешних структурных характеристик, т.е. синтаксической стороны информации.

- • Семантическая (смысловая) адекватность. Эта форма определяет степень соответствия образа объекта и самого объекта. Семантический аспект предполагает учет смыслового содержания информации.

- • Прагматическая (потребительская) адекватность. Она отражает отношение информации и ее потребителя, соответствие информации цели управления, которая на ее основе реализуется. Эта форма адекватности непосредственно связана с практическим использованием информации, с соответствием ее целевой функции деятельности системы.

Качество информации определяется такими показателями, как:

- репрезентативность,

- содержательность,

- достаточность,

- доступность,

- актуальность,

- своевременность,

- точность,

- достоверность,

- устойчивость.

Репрезентативность информации связана с правильностью ее отбора и формирования в целях адекватного отражения свойств объекта.

Важнейшее значение здесь имеют:

- • правильность концепции, на базе которой сформулировано исходное понятие;

- • обоснованность отбора существенных признаков и связей отображаемого явления.

Нарушение репрезентативности информации приводит нередко к существенным ее погрешностям.

Содержательность информации отражает семантическую емкость, равную отношению количества семантической информации в сообщении к объему обрабатываемых данных.

С увеличением содержательности информации растет семантическая пропускная способность информационной системы, так как для получения одних и тех же сведений требуется преобразовать меньший объем данных.

Наряду с коэффициентом содержательности С, отражающим семантический аспект, можно использовать и коэффициент информативности, характеризующийся отношением

Достаточность (полнота) информации означает, что она содержит минимальный, но достаточный для принятия правильного решения состав (набор показателей). Понятие полноты информации связано с ее смысловым содержанием (семантикой) и праг-матикой. Как неполная, т.е. недостаточная для принятия правильного решения, так и избыточная информация снижает эффективность принимаемых пользователем решений.

Доступность информации восприятию пользователя обеспечивается выполнением соответствующих процедур ее получения и преобразования. Например, в информационной системе информация преобразовывается к доступной и удобной для восприятия пользователя форме. Это достигается, в частности, и путем согласования ее семантической формы с тезаурусом пользователя.

Актуальность информации определяется степенью сохранения ценности информации для управления в момент ее использования и зависит от динамики изменения ее характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента возникновения данной информации.

Своевременность информации означает ее поступление не позже заранее назначенного момента времени, согласованного с временем решения поставленной задачи.

Точность информации определяется степенью близости получаемой информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. Для информации, отображаемой цифровым кодом, известны четыре классификационных понятия точности:

- • формальная точность, измеряемая значением единицы младшего разряда числа;

- • реальная точность, определяемая значением единицы последнего разряда числа, верность которого гарантируется;

- • максимальная точность, которую можно получить в конкретных условиях функционирования системы;

- • необходимая точность, определяемая функциональным назначением показателя.

Достоверность информации определяется ее свойством отражать реально существующие объекты с необходимой точностью. Измеряется достоверность информации доверительной вероятностью необходимой точности, т.е. вероятностью того, что отображаемое информацией значение параметра отличается от истинного значения этого параметра в пределах необходимой точности.

Устойчивость информации отражает ее способность реагировать на изменения исходных данных без нарушения необходимой точности. Устойчивость информации, как и репрезентативность, обусловлена выбранной методикой ее отбора и формирования.

В заключение следует отметить, что такие параметры качества информации, как репрезентативность, содержательность, достаточность, доступность, устойчивость, целиком определяются на методическом уровне разработки информационных систем.

Параметры актуальности, своевременности, точности и достоверности обусловливаются в большей степени также на методическом уровне, однако на их величину существенно влияет и характер функционирования системы, в первую очередь ее надежность.

При этом параметры актуальности и точности жестко связаны соответственно с параметрами своевременности и достоверности.

Источник

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ

Эффективность применения и качество функционирования :юбых систем в значительной степени определяется качеством информации, на основе которой принимаются управляющие решения. Составляющие качества информации отражены на рис. 2.3.

Качество информации — совокупность свойств информации, характеризующих степень ее соответствия потребностям (целям, ценностям) пользователей (средств автоматизации, персонала и др.).

Выделяют внутреннее качество — содержательность (присущее собственно информации и сохраняющееся при ее переносе в другую систему) и внешнее — защищенность (присущее информации, находящейся или используемой только в определенной системе) [16].

Рис. 2.3. Составляющие качества информации

Содержательность информации— совокупность сведений о конкретном объекте (системе) или процессе, содержащаяся в сообщениях и воспринимаемая получателем. Содержательность отражает семантическую емкость информации в информационных массивах (ИМ) (массивах данных, массивах программ, сообщениях, фактах). Содержательная информация используется, как правило, для выработки и принятия управляющего воздействия.

Содержательность информации определяется такими свойствами, как значимость и кумулятивность.

Значимость информации— свойство информации сохранять ценность для потребителя с течением времени, т. е. не подвергаться моральному старению.

Составляющими значимости являются полнота и идентичность.

Полнота информации — свойство содержательной информации, характеризуемое мерой ее достаточности для решения определенных задач. Полнота (достаточность) информации означает, что она обеспечивает принятие правильного (оптимального) решения. Из этого следует, что данное свойство является относительным: полнота информации оценивается относительно вполне определенной задачи или группы задач. Поэтому, чтобы иметь возможность определить показатель полноты информации, необходимо для каждой существенно значимой задачи или группы задач иметь перечень тех сведений, которые требуются для их решения. Как неполная, т. е. недостаточная для принятия правильного решения, так и избыточная информации снижают эффективность принимаемых пользова-м решений.

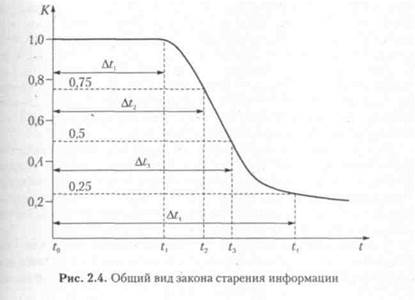

Идентичность — свойство, заключающееся в соответствии содержательной информации состоянию объекта. Нарушение идентичности связано с техническим (по рассогласованию признаков) старением информации, при котором происходит расхождение реальных признаков объектов и тех же признаков, отображенных в информации. Обычно закон старения информации представляют в виде рис. 2.4.

На рис. 2.4 tQ обозначает момент времени генерирования (получения) оцениваемой информации, при этом коэффициент К, характеризующий идентичность информации, равен 1. Закон старения информации определяется четырьмя характерными интервалами:

Att— продолжительностью времени, в течение которого оцениваемая информация полностью сохраняет свою идентичность;

At2 — продолжительностью времени, в течение которого идентичность информации падает, но не более чем на одну четверть;

At3 — продолжительностью времени, в течение которого идентичность информации падает наполовину;

Дг4 — продолжительностью времени, в течение которого идентичность информации падает на три четверти.

Кумулятивность информации— свойство содержательной информации, заключенной в массиве небольшого объема, достаточно полно отображать действительность.

Задачу обеспечения кумулятивности информации можно решать без учета и с учетом опыта и квалификации конкретного потребителя информации, применяя соответственно формально-технические исоциально-психологические приемы. К числу формально-технических приемов относится, например, агрегирование — получение сводных показателей различного уровня обобщения или выбор отдельных показателей из массивов исходных данных. Эти и другие формальные приемы направлены на построение моделей типа «многое в одном», когда действительность отображается с помощью малого числа символов. Такие модели называются гомоморфными, а соответствующее свойство — гомоморфизмом информации. Это формально-техническая составляющая кумулятивности информации.

Гомоморфизм информации — свойство содержательной информации, связанное с достаточно полным отображением действительности, представленной информационными массивами большого объема, с помощью малого числа информационных единиц (символов) на основе соответствующих моделей агрегирования.

Информационное обеспечение конкретного потребителя может осуществляться с учетом его опыта, квалификации и других свойств, а также с учетом решаемых им задач. Информация, специально отобранная для конкретного потребителя, обладает определенным свойством — избирательностью. Это социально-психологическая составляющая свойства кумулятивности.

Избирательность информации — свойство содержательной информации, заключающееся в достаточно полном отображении действительности, представленной информационными массивами -‘•:льшого объема, с помощью малого числа информационных единиц (символов) на основе учета квалификации, опыта и других ка-[ честв конкретного потребителя.

Защищенность отражает внешнее качество информации, определяемое совокупностью свойств информации, обеспечиваемых системой контроля и защиты информации (КЗИ) в конкретной информационной системе. Основными из них являются свойства, заключающиеся в способности не допускать случайного или целена-— явленного искажения или разрушения, раскрытия или модификации информационных массивов, соответственно достоверность, конфиденциальность и сохранность информации. При переносе ин-г-:рмации в другую систему (среду) эти свойства исчезают.

Достоверность информации — свойство информации, характеризуемое степенью соответствия (в пределах заданной точности) реальных информационных единиц (символов, знаков, записей, сообщений, информационных массивов и т. д.) их истинному значению и определяемое способностью КЗИ обеспечить отсутствие осибок переработки информации, искажений информационных пассивов, их смыслового значения, замены символов из-за несовершенства организации (структуры) процесса переработки, несовершенства алгоритмов, ненадежной работы аппаратно-программных средств, ошибок пользователей и т. д.

Требуемый уровень достоверности информации достигается жутем внедрения методов контроля и защиты информации на всех

_:иях ее переработки, повышением надежности комплекса технических и программных средств информационной системы, а также административно-организационными мерами (моральным и материальным стимулированием, направленным на снижение числа ошибок, улучшением условий труда персонала и др.).

Критериями оптимальности при этом, как правило, являются:

■ минимизация вероятности искажения единичного массива информации;

■ максимизация достоверности переработки информации как некоторой функции вероятности ошибки;

■ минимизация времени переработки ИМ и материальных затрат при ограничении на достоверность;

• минимизация суммарного среднего времени на обработку, контроль и исправление ИМ;

• минимизация суммарных потерь с учетом затрат на разработку и функционирование структур контроля, исправление ошибок и на потери в информационной системе (ИС) при использовании недостоверной информации и т. п.

Конфиденциальность информации— свойство информации, позволяющее сохранять предоставленный ей статус. Конфиденциальность информации характеризуется такими показателями, как доступность, скрытность и имитостойкость информации.

Доступность информации характеризуется степенью разграничения действий объектов информационной системы (операторов, задач, устройств, программ, подсистем и др.) и заключается в возможности использования ИМ по требованию объектов системы, имеющих соответствующие полномочия (мандаты).

Скрытность информации характеризуется степенью маскировки информации и отражает ее способность противостоять раскрытию смысла ИМ (семантическая скрытность на основе обратимых преобразований информации), определению структуры хранимого ИМ или носителя (сигнала-переносчика) передаваемого ИМ (структурная скрытность на основе необратимых преобразований, использования спецаппаратуры, различных форм сигналов-переносчиков, видов модуляции и др.) и установлению факта передачи ИМ по каналам связи (энергетическая скрытность на основе применения широкополосных сигналов-переносчиков ИМ, маскирование закрытой информации в открытых ИМ (стенография) и др.).

Имитостойкость информации определяется степенью ее защищенности от внедрения ИМ, имитирующих авторизованные (зарегистрированные) массивы, и заключается в способности не допустить навязывания дезинформации и нарушения нормального функционирования информационной системы.

Требуемый уровень конфиденциальности ИМ достигается путем дополнительных преобразований (семантических, криптографических и др.) информации, контроля полномочий программно-технических средств, ресурсов ИС и лиц (операторов, персонала, пользователей и др.), взаимодействующих со средствами автоматизации и разграничения доступа к ИМ. Критериями оптимальности при этом, как правило, являются:

■ минимизация вероятности преодоления («взлома») защиты;

• максимизация ожидаемого безопасного времени до «взлома»

■ минимизация суммарных затрат (интеллектуальных, финан

совых, материальных, временных и др.) на разработку и эксплуатацию подсистемы КЗИ при ограничениях на вероятность несанкционированного доступа к ресурсам ИС;

■ минимизация суммарных потерь от «взлома» защиты и за

трат на разработку и эксплуатацию соответствующих элемен

тов подсистемы КЗИ и т. п.

Сохранность информации — свойство информации, характери-иемое степенью готовности определенных ИМ к целевому приведению и определяемое способностью КЗИ обеспечить постоян-юе наличие и своевременное предоставление ИМ, необходимых си автоматизированного решения целевых и функциональных аыач системы, т. е. не допускать разрушения ИМ из-за несовершенства носителей, механических повреждений, неправильной экс-щии, износа и старения аппаратных средств, ошибок перевала и несанкционированных корректировок, недостатков в хеюграммных средствах и т. д. Основными показателями сохран-■остн являются целостность и готовность информации.

Целостность информации характеризуется степенью аутентично-к (подлинности) ИМ в информационной базе и исходных до-[тментах (сообщениях) и определяется способностью КЗИ обеспе-•:асколько это возможно, физическое наличие информационных ■виц в информационной базе в любой момент времени, т. е. не дометить случайных искажений и разрушения ИМ из-за дефектов и ■боев аппаратных средств, действия «компьютерных вирусов», оши-Еок оператора (при вводе информации в информационную базу или ирашении к ней), ошибок в программных средствах (операционных ■стемах, СУБД, комплексах прикладных программ и др.).

Готовность информации характеризуется степенью работоспо-»ности ИМ при выполнении целевых и функциональных задач зкгтемы и определяется возможностью КЗИ обеспечить своевременное предоставление необходимых неразрушенных ИМ.

Необходимый уровень сохранности ИМ достигается путем введения специальной организации хранения и подготовки, регенера-■га и восстановления ИМ, использования дополнительных ресур-вов для их резервирования, что позволяет значительно уменьшить дние разрушающих факторов на эффективность функционировала ИС в целом. Основными критериями оптимальности при этом являются:

■ максимизация вероятности успешного решения определен

ной задачи системы при наличии соответствующих ИМ, их

дубликатов, копий;

■ максимизация вероятности восстановления ИМ;

■ минимизация среднего времени решения задачи системы;

■ минимизация среднего времени восстановления ИМ;

■ максимизация вероятности сохранности ИМ за фиксированный интервал времени их эксплуатации;

■ минимизация стоимостных затрат на дополнительные носители информации для размещения резервных ИМ, потерь от разрушения ИМ и т. п.

Источник