- Что значит снижение обструкции

- Бронхообструктивный синдром

- Этиология БОС

- Этиология БОС

- Патогенез

- Симптомы

- Классификация

- Формы

- Степени тяжести

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Обструктивный бронхит

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Симптомы острого обструктивного бронхита

- Симптомы хронического обструктивного бронхита

- Диагностика

- Лечение обструктивного бронхита

- Прогноз и профилактика

Что значит снижение обструкции

Нарушения бронхиальной проходимости, связанные с развитием воспаления в бронхах, приводят к большей воздухонаполненности легких, увеличению ФОЕ, ОЕЛ, ООЛ, ООЛ/ОЕЛ и снижению ЖЕЛ, особенно при выраженных изменениях. Необходимо отметить, что обструкция преимущественно мелких бронхов приводит к увеличению ВГО и ОЕЛ при мало измененной ЖЕЛ. Напротив, обструкция крупных бронхов характеризуется нормальной величиной ОЕЛ, увеличенным ВГО и уменьшенной ЖЕЛ. Эластические свойства легких не изменены. При снижении бронхомоторного тонуса бронходилататорами наблюдается положительная динамика и статических объемов легких, а при затихании воспалительного процесса может наступить и их полная нормализация.

При начальной эмфиземе легких из-за деструкции периферических опорных структур при повышении наружного давления развивается коллапс мелких внутрилегочных дыхательных путей, вследствие которого резко возрастает сопротивление выдоху. Поэтому ПОС меняется мало, но поток последующего выдоха резко понижается. При изолированном снижении упругости стенок дыхательных путей в области стеноза происходит уменьшение и ПОС, и резкое падение потока после нее.

При утрате легкими эластических свойств, наблюдающейся при альвеолярной деструкции и развитии эмфиземы легких, увеличивается и ВГО, что не способствует уменьшению активной работы выдоха (как в случае бронхиальной обструкции), а приводит к увеличению энерготрат и ухудшению условий газообмена. Отличительной особенностью эмфиземы легких является прогрессирующее уменьшение растяжимости легких (CL) по мере увеличения их воздухонаполненности. В результате уменьшения радиальной тяги эластических элементов легких просвет внутрилегочных дыхательных путей, особенно дистальных, перестает быть стабильным, бронхи спадаются даже при очень небольшом увеличении внутригрудного давления, т.к. преобладают силы, действующие извне на стенку бронха. При выраженной эмфиземе легких на спирограмме определяется характерный захват газа, который выражается в неспособности произвести глубокий выдох за одно дыхательное движение, т.е. у больных отсутствует способность к выполнению маневра ФЖЕЛ.

Поскольку при эмфиземе легких страдает вся соединительная эластическая ткань, то упругость бронхиальной стенки понижается, поэтому при динамической компрессии происходит не экспираторный стеноз (ограничение потока), а развивается экспираторный коллапс, следствием которого являются нарушения бронхиальной проходимости. Также развивается негомогенность механических свойств легких, следствием чего является большая, чем в норме, зависимость величины CL от частоты дыхания. При выраженной эмфиземе легких негомогенность механических свойств приводит к появлению невентилируемой зоны, емкость которой может достигать 2-3 л.

Таким образом, внутрибронхиальная обструкция (в результате патологического процесса внутри бронхов) и утрата легкими эластических свойств имеют сходные проявления в изменениях механики легких (негомогенность механических свойств легких, увеличение бронхиального сопротивления, снижение ОФВ1 и скоростей потока воздуха при форсированном выдохе, преобладание сопротивления выдоха над сопротивлением вдоха, снижение ЖЕЛ, увеличение ВГО, ОЕЛ, ООЛ). Различия между ними выявляются при сопоставлении легочного эластического давления и VEmax. Если при внутрибронхиальной обструкции из-за увеличения бронхиального сопротивления более низкие, чем в норме, значения IIOC достигаются при увеличении эластической отдачи легких (при большом объеме), то при эмфиземе легких уменьшен диапазон изменений самого эластического давления, что выражается в уменьшении максимального потока.

При диффузном межальвеолярном и перибронхиальном разрастании соединительной ткани при различных воспалительных процессах наблюдается увеличение эластического сопротивления легких. Увеличение количества интерстициальной ткани вызывает уменьшение способности легких к растяжению, что выражается в уменьшении CL. Существенные изменения претерпевает ЖЕЛ, но дыхательные пути при этом не затрагиваются и их проходимость не ухудшается. При подобном варианте нарушений ЖЕЛ и ОФВ1 обнаруживают практически равноценное снижение, скоростные же показатели снижаются в гораздо меньшей степени, при этом ОФВ1/ЖЕЛ не изменено или даже увеличено. Степень изменения скоростей форсированного выдоха также меньше изменения ЖЕЛ. Воздушность легочной ткани уменьшается, что выражается в далеко зашедших случаях в уменьшении ОЕЛ и ЖЕЛ до 30-40% должной величины.э

Источник

Бронхообструктивный синдром

Бронхообструктивный синдром – патологическое состояние, при котором нарушается проходимость бронхов и дальнейшее сопротивление дыхательных путей к вдыхаемому воздуху (за счет отека и\или бронхоспазма). В результате чего происходит затрудненное отхождение слизи из бронхов.

Синдром – собирательное понятие, может появляться при разных болезнях в том числе, сердца и легких. Часто встречается при БА, ХОБЛ, остром бронхите. При несвоевременной и неадекватной терапии может негативно влиять на протекание болезни, которая вызвала обструкцию.

Этиология БОС

Главные причины развития бронхообструкции:

- односторонний;

- двусторонний;

- очаговый (поражена небольшая площадь);

- тотальный (поражено все легкое).

Этиология БОС

Классификация основана на возможности определить причину болезни. При выясненной этиологии его относят к интерстициальному легочному фиброзу. Когда не могут определить причину — относят к идиопатической форме.

По площади пораженного участка делят на:

- инфекционные заболевания;

- аллергические реакции;

- бронхиальная астма;

- вирусы — вирус- индуцированный БОС (парагриппа, гриппа, респираторно-синцитиальный вирус);

- наследственные заболевания (муковисцидоз, рахитоподобные заболевания);

- бронхолегочная дисплазия;

- аспирация инородного тела;

- крупные гельминты;

- опухолевые поражения бронхолегочной системы;

- курение (активное, пассивное);

Патогенез

В основе механизма обструкции бронхов лежат обратимые или необратимые изменения. Обратимые изменения — это спазм гладкой мускулатуры, отек слизистой оболочки бронхов, гиперсекреция слизи.

Эти механизмы возникают из-за того, что раздражающие факторы действуют на слизистую оболочку дыхательных путей. Несколько патогенетических механизмов могут лежать в основе БОС.

Симптомы

Классификация

1. По причинам развития делят на:

- инфекционный (пневмония, бронхит, туберкулез, ОРВИ);

- аллергический (БА, аллергический альвеолит);

- обтурационный (попадание инородного тела);

- гемодинамический.

2. По длительности течения:

- острый;

- затяжной;

- рецидивирующий;

- непрерывно рецидивирующий.

3. По выраженности обструкции:

- легкая;

- среднетяжелая;

- тяжелая;

Формы

Бронхообструктивный синдром проявляется несколькими формами. Формы синдрома:

- спастическая (встречается чаще остальных);

- воспалительная форма;

- дискриническая;

- дискинетическая;

- эмфизематозная;

- гемодинамическая;

- гиперосмолярная.

Степени тяжести

По выраженности обструкции выделяют 4 степени БОС:

- Легкая. Симптомы – хрипы со свистом при аускультации, в спокойном состоянии у больного нет одышки, отсутствует цианоз. Параметры внешнего дыхания снижены в умеренных параметрах, показатели газов крови могут оставаться в нормальных пределах. Самочувствие больного обычно не сильно меняется.

- Средняя. Появляется дыхание со свистом, которое можно услышать на расстоянии, одышка в покое, цианоз носа, губ. Показатели ФВД снижены.

- Тяжелая. Состояние больного становится хуже, дыхание с шумом, оно затруднено, цианоз.

Осложнения

Диагностика

Диагностика БОС включает:

- сбор анамнеза;

- анализ мокроты;

- рентген, КТ, МРТ;

- бронхоскопия;

- аллергологическое обследование;

- общий анализ крови;

- серологические пробы;

- спирометрия с бронхилитической пробой.

Лечение

Возникновение симптомов БОС требует быстрого реагирования со стороны врача-пульмонолога.

Основным направлением лечения бронхообструктивного синдрома при БА или ХОБЛ становятся ингаляционные бронходилататоры, ГКС.

Бронходилататоры делят на:

- b2-агонисты короткого, длительного действия;

- холинолитики короткого, длительного действия;

- комбинированные препараты;

- метилксантины.

Врачи часто назначают лечение с помощью небулайзера, как максимально эффективный способ доставить лекарственный препарат. С помощью небулайзера достигается высокая концентрация вещества в дыхательных путях, максимальный бронходилатационный ответ.

БОС – это симптомокомплекс, который сопровождает множество заболеваний бронхолегочной системы. Заболевания бронхолегочной системы требуют быстрого реагирования со стороны больного и врача. Это профилактика развития осложнений и улучшения качества жизни пациента.

Источник

Обструктивный бронхит

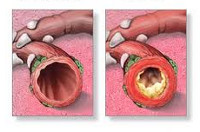

Обструктивный бронхит – диффузное воспаление бронхов мелкого и среднего калибра, протекающее с резким бронхиальным спазмом и прогрессирующим нарушением легочной вентиляции. Обструктивный бронхит проявляется кашлем с мокротой, экспираторной одышкой, свистящим дыханием, дыхательной недостаточностью. Диагностика обструктивного бронхита основана на аускультативных, рентгенологических данных, результатах исследования функции внешнего дыхания. Терапия обструктивного бронхита включает назначение спазмолитиков, бронходилататоров, муколитиков, антибиотиков, ингаляционных кортикостероидных препаратов, дыхательной гимнастики, массажа.

МКБ-10

Общие сведения

Бронхиты (простые острые, рецидивирующие, хронические, обструктивные) составляют большую группу воспалительных заболеваний бронхов, различную по этиологии, механизмам возникновения и клиническому течению. К обструктивным бронхитам в пульмонологии относят случаи острого и хронического воспаления бронхов, протекающие с синдромом бронхиальной обструкции, возникающей на фоне отека слизистой, гиперсекреции слизи и бронхоспазма. Острые обструктивные бронхиты чаще развиваются у детей раннего возраста, хронические обструктивные бронхиты – у взрослых.

Хронический обструктивный бронхит, наряду с другими заболеваниями, протекающими с прогрессирующей обструкцией дыхательных путей (эмфиземой легких, бронхиальной астмой), принято относить к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В Великобритании и США в группу ХОБЛ также включены муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит и бронхоэктатическая болезнь.

Причины

Острый обструктивный бронхит этиологически связан с респираторно-синцитиальными вирусами, вирусами гриппа, вирусом парагриппа 3-го типа, аденовирусами и риновирусами, вирусно-бактериальными ассоциациями. При исследовании смыва с бронхов у пациентов с рецидивирующими обструктивными бронхитами часто выделяют ДНК персистирующих инфекционных возбудителей — герпесвируса, микоплазмы, хламидий. Острый обструктивный бронхит преимущественно встречается у детей раннего возраста. Развитию острого обструктивного бронхита наиболее подвержены дети, часто страдающие ОРВИ, имеющие ослабленный иммунитет и повышенный аллергический фон, генетическую предрасположенность.

Главными факторами, способствующими развитию хронического обструктивного бронхита, служат курение (пассивное и активное), профессиональные риски (контакт с кремнием, кадмием), загрязненность атмосферного воздуха (главным образом, двуокисью серы), дефицит антипротеаз (альфа1-антитрипсина) и др. В группу риска по развитию хронического обструктивного бронхита входят шахтеры, рабочие строительных специальностей, металлургической и сельскохозяйственной промышленности, железнодорожники, сотрудники офисов, связанные с печатью на лазерных принтерах и др. Хроническим обструктивным бронхитом чаще заболевают мужчины.

Патогенез

Суммация генетической предрасположенности и факторов окружающей среды приводит к развитию воспалительного процесса, в который вовлекаются бронхи мелкого и среднего калибра и перибронхиальная ткань. Это вызывает нарушение движения ресничек мерцательного эпителия, а затем и его метаплазию, утрату клеток реснитчатого типа и увеличение количества бокаловидных клеток. Вслед за морфологической трансформацией слизистой происходит изменение состава бронхиального секрета с развитием мукостаза и блокады мелких бронхов, что приводит к нарушению вентиляционно-перфузионного равновесия.

В секрете бронхов уменьшается содержание неспецифических факторов местного иммунитета, обеспечивающих противовирусную и противомикробную защиту: лактоферина, интерферона и лизоцима. Густой и вязкий бронхиальный секрет со сниженными бактерицидными свойствами является хорошей питательной средой для различных патогенов (вирусов, бактерий, грибков). В патогенезе бронхиальной обструкции существенная роль принадлежит активации холинергических факторов вегетативной нервной системы, вызывающих развитие бронхоспастических реакций.

Комплекс этих механизмов приводит к отеку слизистой бронхов, гиперсекреции слизи и спазму гладкой мускулатуры, т. е. развитию обструктивного бронхита. В случае необратимости компонента бронхиальной обструкции следует думать о ХОБЛ — присоединении эмфиземы и перибронхиального фиброза.

Симптомы острого обструктивного бронхита

Как правило, острый обструктивный бронхит развивается у детей первых 3-х лет жизни. Заболевание имеет острое начало и протекает с симптомами инфекционного токсикоза и бронхиальной обструкции.

Инфекционно-токсические проявления характеризуются субфебрильной температурой тела, головной болью, диспепсическими расстройствами, слабостью. Ведущими в клинике обструктивного бронхита являются респираторные нарушения. Детей беспокоит сухой или влажный навязчивый кашель, не приносящий облегчения и усиливающийся в ночное время, одышка. Обращает внимание раздувание крыльев носа на вдохе, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц шеи, плечевого пояса, брюшного пресса), втяжение уступчивых участков грудной клетки при дыхании (межреберных промежутков, яремной ямки, над- и подключичной области). Для обструктивного бронхита типичен удлиненный свистящий выдох и сухие («музыкальные») хрипы, слышимые на расстоянии.

Продолжительность острого обструктивного бронхита – от 7-10 дней до 2-3 недель. В случае повторения эпизодов острого обструктивного бронхита три и более раз в год, говорят о рецидивирующем обструктивном бронхите; при сохранении симптомов на протяжении двух лет устанавливается диагноз хронического обструктивного бронхита.

Симптомы хронического обструктивного бронхита

Основу клинической картины хронического обструктивного бронхита составляют кашель и одышка. При кашле обычно отделяется незначительное количество слизистой мокроты; в периоды обострения количество мокроты увеличивается, а ее характер становится слизисто-гнойным или гнойным. Кашель носит постоянный характер и сопровождается свистящим дыханием. На фоне артериальной гипертензии могут отмечаться эпизоды кровохарканья.

Экспираторная одышка при хроническом обструктивном бронхите обычно присоединяется позже, однако в некоторых случаях заболевание может дебютировать сразу с одышки. Выраженность одышки варьирует в широких пределах: от ощущений нехватки воздуха при нагрузке до выраженной дыхательной недостаточности. Степень одышки зависит от тяжести обструктивного бронхита, наличия обострения, сопутствующей патологии.

Обострение хронического обструктивного бронхита может провоцироваться респираторной инфекцией, экзогенными повреждающими факторами, физической нагрузкой, спонтанным пневмотораксом, аритмией, применением некоторых медикаментов, декомпенсацией сахарного диабета и др. факторами. При этом нарастают признаки дыхательной недостаточности, появляется субфебрилитет, потливость, утомляемость, миалгии.

Объективный статус при хроническом обструктивном бронхите характеризуется удлиненным выдохом, участием дополнительных мышц в дыхании, дистанционными свистящими хрипами, набуханием вен шеи, изменением формы ногтей («часовые стеклышки»). При нарастании гипоксии появляется цианоз.

Тяжесть течения хронического обструктивного бронхита, согласно методическим рекомендациям российского общества пульмонологов, оценивается по показателю ОФВ1 (объему форсированного выдоха в 1 сек.).

- I стадия хронического обструктивного бронхита характеризуется значением ОФВ1, превышающим 50% от нормативной величины. В этой стадии заболевание незначительно влияет на качество жизни. Пациенты не нуждаются в постоянном диспансерном контроле пульмонолога.

- II стадия хронического обструктивного бронхита диагностируется при снижении ОФВ1 до 35-49% от нормативной величины. В этом случае заболевание существенно влияет на качество жизни; пациентам требуется систематическое наблюдение у пульмонолога.

- III стадия хронического обструктивного бронхита соответствует показателю ОФВ1 менее 34% от должного значения. При этом отмечается резкое снижение толерантности к нагрузкам, требуется стационарное и амбулаторное лечение в условиях пульмонологических отделений и кабинетов.

Осложнениями хронического обструктивного бронхита являются эмфизема легких, легочное сердце, амилоидоз, дыхательная недостаточность. Для постановки диагноза хронического обструктивного бронхита должны быть исключены другие причины одышки и кашля, прежде всего туберкулез и рак легкого.

Диагностика

В программу обследования лиц с обструктивным бронхитом входят физикальные, лабораторные, рентгенологические, функциональные, эндоскопичесике исследования. Характер физикальных данных зависит от формы и стадии обструктивного бронхита. По мере прогрессирования заболевания ослабевает голосовое дрожание, появляется коробочный перкуторный звук над легкими, уменьшается подвижность легочных краев; аускультативно выявляется жесткое дыхание, свистящие хрипы при форсированном выдохе, при обострении – влажные хрипы. Тональность или количество хрипов изменяются после откашливания.

Рентгенография легких позволяет исключить локальные и диссеминированные поражения легких, обнаружить сопутствующие заболевания. Обычно через 2-3 года течения обструктивного бронхита выявляется усиление бронхиального рисунка, деформация корней легких, эмфизема легких. Лечебно-диагностическая бронхоскопия при обструктивном бронхите позволяет осмотреть слизистую бронхов, осуществить забор мокроты и бронхоальвеолярный лаваж. С целью исключения бронхоэктазов может потребоваться выполнение бронхографии.

Необходимым критерием диагностики обструктивного бронхита является исследование функции внешнего дыхания. Наибольшее значение имеют данные спирометрии (в т. ч. с ингаляционными пробами), пикфлоуметрии, пневмотахометрии. На основании полученных данных определяются наличие, степень и обратимость бронхиальной обструкции, нарушения легочной вентиляции, стадия хронического обструктивного бронхита.

В комплексе лабораторной диагностики исследуются общие анализы крови и мочи, биохимические показатели крови (общий белок и белковые фракции, фибриноген, сиаловые кислоты, билирубин, аминотрансферазы, глюкоза, креатинин и др.). В иммунологических пробах определяется субпопуляционная функциональная способность Т-лимфоцитов, иммуноглобулины, ЦИК. Определение КОС и газового состава крови позволяет объективно оценить степень дыхательной недостаточности при обструктивном бронхите.

Проводится микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты и лаважной жидкости, а с целью исключения туберкулеза легких – анализ мокроты методом ПЦР и на КУБ. Обострение хронического обструктивного бронхита следует дифференцировать от бронхоэктатической болезни, бронхиальной астмы, пневмонии, туберкулеза и рака легких, ТЭЛА.

Лечение обструктивного бронхита

При остром обструктивном бронхите назначается покой, обильное питье, увлажнение воздуха, щелочные и лекарственные ингаляции. Назначается этиотропная противовирусная терапия (интерферон, рибавирин и др.). При выраженной бронхообструкции применяются спазмолитические (папаверин, дротаверин) и муколитические (ацетилцистеин, амброксол) средства, бронхолитические ингаляторы (сальбутамол, орципреналин, фенотерола гидробромид). Для облегчения отхождения мокроты проводится перкуторный массаж грудной клетки, вибрационный массаж, массаж мышц спины, дыхательная гимнастика. Антибактериальная терапия назначается только при присоединении вторичной микробной инфекции.

Целью лечения хронического обструктивного бронхита служит замедление прогрессирования заболевания, уменьшение частоты и длительности обострений, улучшение качества жизни. Основу фармакотерапии хронического обструктивного бронхита составляет базисная и симптоматическая терапия. Обязательным требованием является прекращение курения.

Базисная терапия включает применение бронхорасширяющих препаратов: холинолитиков (ипратропия бромид), b2-агонистов (фенотерол, сальбутамол), ксантинов (теофиллин). При отсутствии эффекта от лечения хронического обструктивного бронхита используются кортикостероидные препараты. Для улучшения бронхиальной проходимости применяются муколитические препараты (амброксол, ацетилцистеин, бромгексин). Препараты могут вводиться внутрь, в виде аэрозольных ингаляций, небулайзерной терапии или парентерально.

При наслоении бактериального компонента в периоды обострения хронического обструктивного бронхита назначаются макролиды, фторхинолоны, тетрациклины, b-лактамы, цефалоспорины курсом 7-14 дней. При гиперкапнии и гипоксемии обязательным компонентом лечения обструктивного бронхита является кислородотерапия.

Прогноз и профилактика

Острый обструктивный бронхит хорошо поддаются лечению. У детей с аллергической предрасположенностью обструктивный бронхит может рецидивировать, приводя к развитию астматического бронхита или бронхиальной астмы. Переход обструктивного бронхита в хроническую форму прогностически менее благоприятен.

Адекватная терапия помогает задержать прогрессирование обструктивного синдрома и дыхательной недостаточности. Неблагоприятными факторами, отягощающими прогноз, служат пожилой возраст больных, сопутствующая патология, частые обострения, продолжение курения, плохой ответ на терапию, формирование легочного сердца.

Меры первичной профилактики обструктивного бронхита заключаются в ведении здорового образа жизни, повышении общей сопротивляемости к инфекциям, улучшении условий труда и окружающей среды. Принципы вторичной профилактики обструктивного бронхита предполагают предотвращение и адекватное лечение обострений, позволяющее замедлить прогрессирование заболевания.

Источник