- Смысловые различия

- Большая Энциклопедия Нефти и Газа

- Смысловое различие

- Большая Энциклопедия Нефти и Газа

- Смысловое различие

- Что такое смысловое различие глаголов

- Урок 17. Смысловой глагол в английском языке, его времена и формы

- Смысловой глагол в английском языке

- Время и вид глагола

- Активный и пассивный залог

- Шесть форм глагола

- Герундий – не глагол, но и не существительное

- Неправильные глаголы

- Что такое глагол в русском языке?

- Глаголы в русской речи

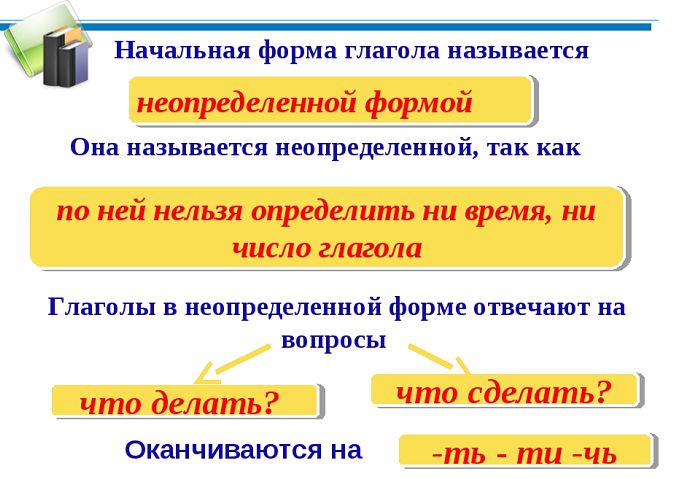

- Неопределенная форма глагола

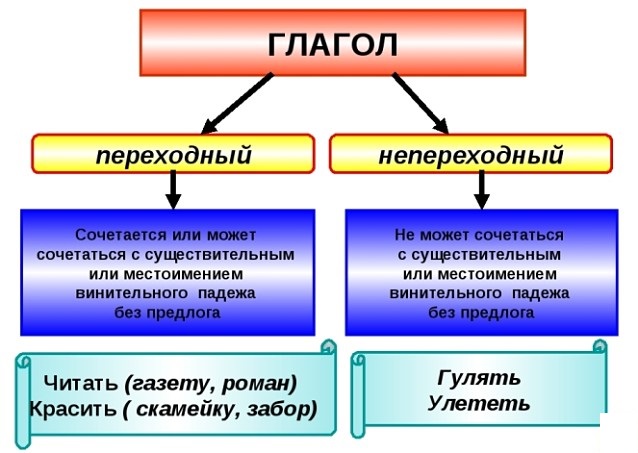

- Переходные и непереходные глаголы

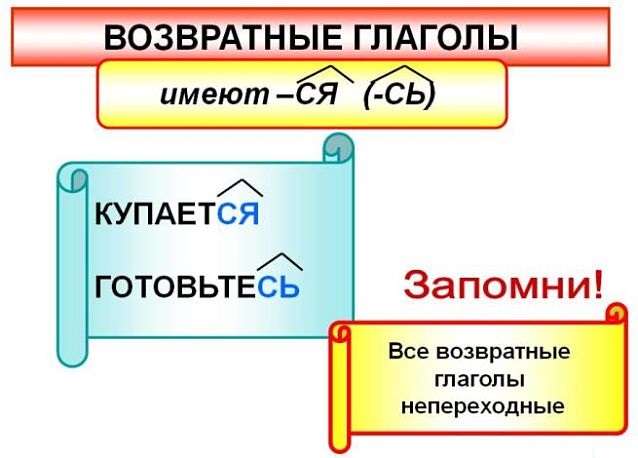

- Возвратные и невозвратные глаголы

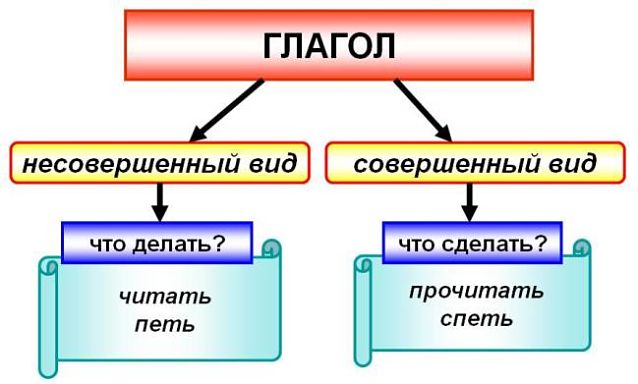

- Вид глагола

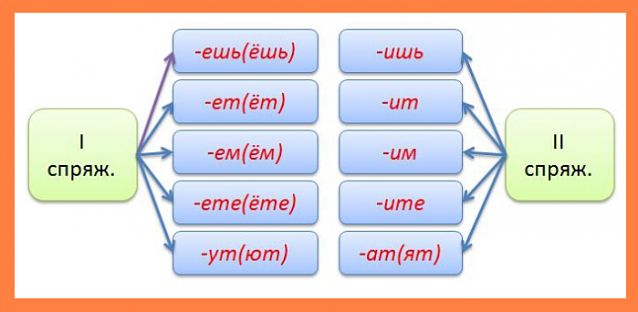

- Спряжение глаголов

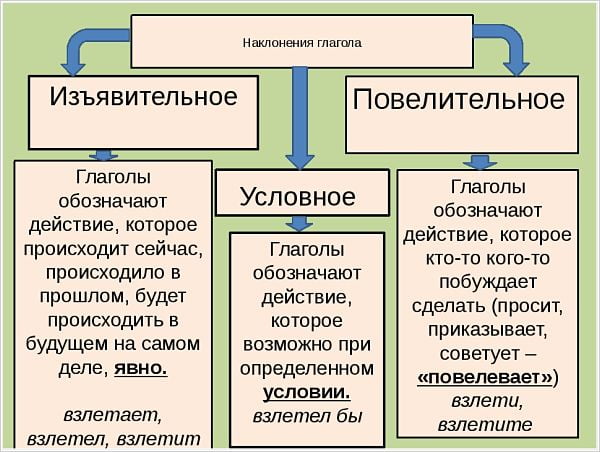

- Наклонение

- Время у глаголов

- Лицо у глаголов

- Безличные глаголы

- Морфологические признаки глагола

- Синтаксическая роль глагола

- Видеоурок «Глагол как часть речи»

- Заключение

Смысловые различия

— Полные формы обычно указывают на постоянный признак, краткие-на временный.

(ребенок больной; ребенок болен)

— В некоторых случаях полная форма обозначает абсолютный признак, т. е. не связан. с конкретной обстановкой, ситуацией. Кратная форма— относительный признак. Это проявляется у прилагательных, обозначающих размер, вес.

Брюки узки- узкие

Юбка коротка- короткая

— некоторые краткие формы резко расходятся в значении с соответствующими полными формами. (хорошая-хороша; глухой-глух(к чему-то))

-Некоторые краткие формы употребляются ограниченно, например, при обозначении погоды, названия цвета.

Во фразеологизмах и устойчивых сочетаниях в одних случаях закрепились только полные формы в др. — только краткие. (темная лошадка; руки коротки)

Грамматические различия

— краткая форма обладает способностью синтаксического управления. Полные формы в именительном падеже, выступающие в роли сказуемого такой способностью не обладают.

т. е. Если есть зависимое слово используется только краткая форма.

(я вам благодарна; склонен к простудам; )

Если одно из однородных сказуемых имеет зависимые слова, то все прилагательные (сказуемые)- в краткой форме. (Мы были молоды и полны надежд).

Стилистические различия

для краткой формы характерен оттенок категоричности, для полной оттенок смягченного выражения

краткая форма- книжная

При вежливом обращении на Вы возможна или краткая форма (Вы добры) или полная (Вы добрая); (Вы добрые — просторечие)

Вариантные формы полных и кратких прилагательных.

Если ударение падает на «енн», то форма будет на «енен», например

Если ударение не падает на суффикс, то у прилагательного есть 2 варианта: «ен» — или «енен»

«ен» — книжный язык

Имеет только разряд качественных прилагательных.

— элатив (превосходная степень вне сравнения, например, живейший интерес)

Образование степени сравнения имеет некоторые ограничения:

1. Полный семантический запрет (голый человек, слепой человек)

2. Запрет на простые (синтетические) формы может быть связан:

— словообразовательный барьер (дружеский; синеватый)

— фонетический запрет (ветхий; броский; дерзкий)

Замена прилагательных существительными в косвенных падежах.

(клетчатая юбка-юбка в клетку)

Не всегда сохраняется значение при переходе прилаг в сущ в косв.падеже (вальтеровское кресло — стиль; кресло Вальтера — ему прнадлежало)

Дата добавления: 2015-04-22 ; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Смысловое различие

Никак нельзя согласиться с тем, что в существующих справочниках до сих пор вообще не разделяются понятия физические константы и фундаментальные физические постоянные. Смысловое различие между ними очевидно, физическое содержание этих понятий принципиально иное. [16]

Различие между высказываниями типа Па и lib в английском языке является главным образом стилистическим, тип lib широко используется не только в аннотациях и тезисах, но и в основном тексте статьи или монографии. Смыслового различия между ними нет, но вследствие различия в словорасположении внутри предложения существует небольшое различие и в технике перевода: перевод начинается со сказуемого, затем возвращается к. [17]

Одни и те же слова при различном их написании могут сбивать с толку или раздражать. Есть ли какое-нибудь смысловое различие между ОНЛАЙН, ОН ЛАЙН или ОН-ЛАЙН. [18]

Понятия человек и личность относятся к одному объекту и часто в обыденной речи употребляются в качестве синонимов. Однако между ними имеются существенные смысловые различия , корни которых уходят в глубины человеческой культуры. [19]

Какие вещества называют: а) минералами; б) рудами. Есть ли в этих определениях смысловые различия . [20]

Кроме того, порядок слов дает нам определенные стилистические возможности. Предложение 1 звучит более официально, нежели 6, хотя между ними и нет смыслового различия . [21]

На рис. 13.5 показаны центральные углы Л / О Я и Л / 2О2Р, равные углу зацепления. Оба угла обозначают одной и той же буквой, однако при этом следует помнить об их смысловом различии , а именно: угол профиля является геометрическим параметром самого профиля, а угол зацепления — кинематическим параметром зацепления двух профилей. [22]

Роль анализа коренным образом меняется с переходом от централизованно планируемой экономики к рыночной экономике. Дело в том, что в первой доминируют так называемые вертикальные связи, а во второй — горизонтальные связи. Смысловое различие между ними заключаются в следующем. [24]

В их значении есть общий компонент — дать место, расположить в определенном месте, поэтому эти глаголы могут употребляться как синонимы: поместить / разместить командированных в гостинице. В этом контексте смысловые различия между глаголами оказываются малосущественными. Однако они есть, и в тех случаях, когда глаголы поместить, разместить сочетаются с другими словами, эти различия проявляются весьма отчетливо. Слово поместить может употребляться по отношению как к одному предмету, лицу, так и ко многим: поместить студента / студентов в общежитии. Глагол разместить в подобном контексте означает дать каждому свое место и поэтому может употребляться только по отношению ко многим предметам, лицам: разместить картины на стенах. [25]

В отличие от сложных форм превосходной степени имен прилагательных простые формы превосходной степени имеют книжный характер: высочайший, труднейший, а также наиважнейший. Они менее употребительны, чем нейтральные по стилю образования со словами самый, наиболее, наименее: самый важный, наиболее влиятельный, наименее важный. При употреблении последних следует учитывать смысловое различие слов самый ( абсолютная степень) и наиболее ( относительная степень), входящих в составные формы превосходной степени. [26]

На рис. 13.5 показаны центральные углы N О Р и N202P, равные углу зацепления. Из тех же рисунков следует, что угол профиля в точке эвольвенты, лежащей на начальной окружности, численно равен углу зацепления аш. Оба угла обозначают одной и той же буквой, однако при этом следует помнить об их смысловом различии , а именно: угол профиля является геометрическим параметром самого профиля, а угол зацепления — кинематическим параметром зацепления двух профилей. [27]

Анализ одной из главных проблем создания и совершенствования АСУ приводит, таким образом, к необходимости исследования структурной схемы, показанной на рис. 8.2, и связанных с ней задач составления расписаний. Эта схема и эти задачи имеют, очевидно, разнообразные интерпретации и приложения, так как большинство производственных систем представимо в виде совокупности взаимодействующих участков и нуждается в оптимальной организации работ независимо от их содержания. Следовательно, изучение общей задачи теории расписаний равнозначно изучению широкого класса систем с технологическим процессом, и все смысловые различия сводятся здесь к вопросу о том, что является организатором и регулятором процесса — сама система или внешний вычислительный комплекс. [28]

Так, в сочетании со словами, называющими транспортные средства, возможно употребление предлогов в, на. Если говорящему нужно указать на нахождение внутри ( или направленность внутрь) транспортного средства, используется предлог в: встретиться в метро, в трамвае. Предлог на употребляется в тех случаях, когда необходимо указать на вид транспортного средства ( а не нахождение внутри): лететь на самолете, плыть на лодке, ехать на метро. Смысловые различия между подобными параллельными оборотами могут быть и не столь очевидными. [29]

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Смысловое различие

Смысловое различие выражается в том, что некоторые краткие формы имен прилагательных резко расходятся в своем значении с соответствующими полными. [1]

Существенного смыслового различия между инфинитивом и причастием в таких предложениях нет и, во всяком случае, в переводе оно не отражается. [2]

Существенного смыслового различия между инфинитивом и причастием в таких предложениях нет и, во всяком случае, на переводе оно не отражается. [3]

Эти смысловые различия не всегда учитываются. Кроме того, не всегда учитывается и стилистическая окраска местоимений каждый, любой, всякий: Бригада трактористов Приходько использует всякий свободный час ( следует: каждый свободный час или любое свободное время), чтобы устранить мелкие неполадки в машинах; Газеты к нам доставляются не всякий ( следует: не каждый) день — здесь местоимение всякий имеет разговорную окраску. [4]

В других случаях выявляется дополнительное смысловое различие . Так, сочетания идти по полю, идти по лесу обозначают движение в отдельных местах названного пространства, а синонимические сочетания идти полем, идти лесом указывают на непрерывность линейного движения. [5]

Таким образом, эти термины имеют отчетливо видимое смысловое различие . Термин электронное устройство применяют тогда, когда делают акцент на способе реализации заданных функций или рассматривают какие-либо аспекты организации его структуры. Термин электронный аппарат кроме обозначения указанного класса изделий применяют при рассмотрении конструктивно-технологических и технико-экономических аспектов. [6]

При объединении лексем в КУЭ условно синонимичными считались лексемы одного фасета, смысловые различия между которыми не могут послужить темой отдельного запроса в ИПС. Из каждого КУЭ выделена в качестве дескриптора лексема, наиболее полно и точно отражающая смысл всего класса. [7]

Таким образом, противоположность знаков энтропии информации Шеннона и количества информации является их фундаментальным смысловым различием , который составит предмет дальнейшего анализа. [8]

Мы уделили так много внимания лингвистическим аспектам этого вопроса потому, что указанные нюансы определяют смысловое различие : мониторы в силу требований к конструкции и удобству технических решений, как правило, не могут строго соответствовать процедурам по методикам или работать в условиях, соответствующих требованиям этих методик. То есть в силу технических причин в них заложено отличие от лабораторных арбитражных анализов. [9]

В языке нет ни понятия, ни звуков, которые существовали бы независимо от языковой системы, а есть только смысловые различия и звуковые различия, проистекающие из этой системы. [10]

В соответствии с законом Герстнера, мы практически отождествляем пределы упругости и пропорциональности, хотя и должны по сути признавать смысловое различие этих величин, как и самих понятий упругости и пропорциональности. [11]

В семантических представлениях с этими предикатами суждению в подчиненном компоненте может соответствовать или не соответствовать презумпция истинности, что является единственным источником смысловых различий . [12]

Написание — мие ( чаше, — ение) или — нье ( чипе, — енье) в суффиксах отглагольных существительных связано или со смысловым различием , или со стилистической дифференциацией. [13]

В качестве третьего варианта выступает полная форма в творительном падеже, указывающая, подобно краткой форме, на временный признак, но между последними двумя формами в контексте выявляются оттенки смыслового различия . [14]

В пределах этой главы будут рассмотрены лишь основы информационного подхода к измерению времени, связанные с количественной оценкой хронометрической информации, поставляемой ТСХ, и не затрагивающие ее семантических различий ( например, смысловых различий между хронометрической информацией, несомой датой или наименованием дня недели), а также различий в ее значимости и прогматической ценности для потребителя. [15]

Источник

Что такое смысловое различие глаголов

Урок 17. Смысловой глагол в английском языке, его времена и формы

В этом уроке не будет слов для заучивания и упражнений. Учить ничего не нужно, просто внимательно прочитайте материал. Этот урок – краткий обзор того, что мы будем разбирать на протяжении нескольких следующих уроков. Вы узнаете, что такое смысловой глагол в английском языке, времена и формы глагола.

Содержание:

- Смысловой глагол.

- Время и вид глагола.

- Активный и пассивный залог.

- Шесть форм глагола.

- Герундий – не глагол, но и не существительное.

- Неправильные глаголы.

Смысловой глагол в английском языке

До этого урока мы использовали только один глагол – to be. Теперь мы добавим в схему смысловые глаголы, обозначающие самые разные действия и состояния.

Смысловой глагол – это глагол, обозначающий действия, состояния, другими словами, это “обычный” глагол. Почти все глаголы в английском языке – смысловые, за исключением небольшой группы особенных глаголов вроде will, который сам по себе ничего не значит, но используется с другими глаголами для выражения будущего времени.

Пройдите тест на уровень английского:

Время и вид глагола

Часто говорят, что в английском языке много времен. Не только настоящее, будущее и прошедшее, а еще штук двадцать других. Это не совсем так. Как и в русском языке, в английском глагол может относиться к настоящему, прошедшему и будущему времени. В этом он не отличается от русского. По-английски времена называются:

- Present – настоящее,

- Past – прошедшее,

- Future – будущее.

Пока все как в русском языке. Но в каждом из времен глагол может быть четырех видов, отличающихся по смыслу и форме:

- Simple (простой) – действие в общем смысле, действие «вообще», либо разовое действие.

- Continuous (длительный) – длительное действие, происходящее в определенный момент.

- Perfect (совершенный) – наличие результата завершенного действия. Используется намного реже простого и длительного.

- Perfect Continuous (совершенно-длительный) – что-то среднее между длительным и завершенным действием, действие которого длилось, но завершилось только что. Используется очень редко.

В русском языке такого разделения на виды нет, но аналоги найти можно.

Возьмем предложение: «Я работаю на стройке». Здесь «работаю» – это действие в общем смысле (Simple), оно не происходит в данный момент. Я могу сидеть за барной стойкой и говорить, что «работаю на стройке», имея в виду, что работаю не сейчас, а вообще.

Но представим, что я мешаю строительный раствор, мне позвонили, и я отвечаю по телефону, что не могу разговаривать, потому что «я работаю на стройке». В данном случае «работаю» – это длительное действие (Continuous), оно происходит в настоящий момент.

Затем я замешал раствор и говорю прорабу: «Я замешал раствор» – это будет завершенное действие (Perfect). Действие закончено, результат присутствует в настоящем.

Затем я присел на скамейку отдохнуть, коллега спросил, почему у меня такой уставший вид. Я отвечаю, что «весь день проработал» – это будет завершенно-длительное (Perfect Continuous) действие. Я работал в прошлом, но только что уже закончил работать.

В этом основная разница между видами глагола. В русском языке такие же виды есть, но они не выделяются в специальные формы глаголов. А в английском выделяются.

Итого в английском три времени и четыре вида, легко посчитать, что в сумме это дает 12 видовременных форм. Их названия складываются из времени и вида. Например, форма настоящего времени простого вида называется Present Simple, так как это время Present (настоящее), а вид Simple (простой). Вот названия всех 12 видовременных форм:

| Simple | Continuous | Perfect | Perfect Continuous | |

| Present | Present Simple | Present Continuous | Present Perfect | Present Perfect Continuous |

| Past | Past Simple | Past Continuous | Past Perfect | Past Perfect Continuous |

| Future | Future Simple | Future Continuous | Future Perfect | Future Perfect Continuous |

Видовременные формы для краткости называют просто временами (tenses), то есть когда говорят, что в английском языке много времен, подразумевают на самом деле видовременные формы .

В речи эти времена (то есть видовременные формы) употребляются не одинаково часто. Нужнее всего времена Simple и Continuous – это процентов 90 речи, если не больше, намного реже встречается Present Perfect, остальные времена попадаются редко не только в разговорной речи, но и на письме.

Активный и пассивный залог

Глагол может быть в активном или пассивном залоге. Но что значит “залог”?

Залог – это направление действия, выраженного глаголом. Если действие совершает подлежащее (большинство случаев), глагол в активном залоге. Если действие совершается НАД подлежащим (реже), глагол в пассивном залоге.

Для ясности приведу примеры активного и пассивного залога в русском языке:

- Глагол в активном залоге: Я посадил капусту.

- Глагол в пассивном залоге: Капуста посажена мной.

В пассивном залоге в английском языке возможны только восемь форм:

| Simple | Continuous | Perfect | |

| Present | Present Simple Passive | Present Continuous Passive | Present Perfect Passive |

| Past | Past Simple Passive | Past Continuous Passive | Past Perfect Passive |

| Future | Future Simple Passive | Future Perfect Passive |

Итого у нас 12 + 8 = 20 видовременных форм (или времен) в активном и пассивном залоге.

Число устрашающее, но во-первых, вы скоро увидите, что времена образуются без особых хитростей, а во-вторых, в реальной речи в большинстве случаев используются далеко не все времена (видовременные формы). Чаще всего используются времена Simple и Continuous, значительно отстают времена Perfect, а времена Perfect Continuous встречаются очень редко. Из пассивного залога используется только одна основная форма, остальные – намного реже.

В общем, на практике вам будут нужны в первую очередь не все 20 времен, а только несколько основных.

Шесть форм глагола

У английского глагола есть замечательная особенность. Во многих языках, например, в русском, глагол может принимать множество форм, присоединяя разные окончания: видел, вижу, видели, видела, видите, видали, увижу, видит, видят и т. д. Все эти формы с окончаниями нужно учить наизусть – очень утомительное занятие.

У английского же глагола всего шесть форм – запомнить их очень просто.

1. Начальная форма – это форма глагола без окончаний, как в словаре. Она может использоваться тремя способами:

- Как глагол в каком-то лице и числе:

Примечание: я надеюсь, вы помните со школьной программы русского языка, что у глагола бывает три лица: 1-ое – я делаю, 2-ое – ты делаешь, 3-е – он, она, оно делает. Английский глагол также может быть в одном из трех лиц и двух чисел – единственном и множественном.

I close – Я закрываю (1 лицо, ед. число).

We invite – Мы приглашаем (1 лицо, мн. число).

- Как глагол в повелительном наклонении:

Invite! – Пригласи!

- Как инфинитив, то есть глагол в неопределенной форме, в форме, не относящейся к какому-либо лицу и числу:

invite – приглашать.

Напомню опять же школьную программу по русскому языку: инфинитив (неопределенная форма глагола) – это такая форма глагола, которая не привязана ни к какому лицу. Нельзя сказать “я закрывать”, “ты закрывать”, “он закрывать”. Это, скажем так, действие, подвешенное в пустоте, в вакууме, действие без деятеля. В русском языке инфинитив используется в речи в сочетании с глаголом в личной форме, например: “Я хочу (“хочу” – личная форма) пить (инфинитив)”. В английском языке что-то подобное, к этому мы вернемся позже.

2. Вторая форма (форма прошедшего времени) – к глаголу добавляется окончание -ed. Используется для образования простого прошедшего времени (Past Simple). Пример:

I closed the window. – Я закрыл окно.

I invited a friend. – Я пригласил друга.

3. Третья форма (причастие прошедшего времени) – к глаголу добавляется окончание -ed. Используется для образования причастия прошедшего времени, то есть разновидности глагола с оттенком прилагательного, к такому слову можно задать вопрос «какой? что сделанный?». Пример:

The window is closed. – Окно закрыто.

I am invited. – Я приглашен.

Третья форма, как вы поняли, образуется так же, как и вторая, полностью совпадая по форме, но у некоторых глаголов (так называемые неправильные глаголы) такого совпадения нет, потому что у них вторая и третья формы образуются не с помощью -ed, а по-особому.

4. Длительная форма (причастие настоящего времени) – к глаголу добавляется окончание -ing. Используется для образования причастия настоящего времени – что-то вроде русского причастия, к нему можно задать вопрос «какой? что делающий?», часто используется фактически как прилагательное. Пример:

The closing door. – Закрывающаяся дверь.

The door is closing. – Дверь закрывается (букв.: «Дверь является закрывающейся»).

5. Форма 3-го лица единственного числа настоящего времени – в этом лице, числе и времени к глаголу добавляется окончание -s или -es. В остальных лицах и числах в настоящем времени глаголы никак не меняются (не считая уникального глагола to be). Пример:

He drives. – Он водит (машину).

She runs. – Она бегает.

6. Инфинитив с частицей to – если начальная форма выражает инфинитив, то есть глагол в неопределенной форме, в предложении к нему во многих случаях (но не во всех) примыкает частица to, например:

to close – закрывать,

to invite – приглашать.

Обратите внимание, что у английского глагола нет формы множественного числа, а также форм рода, как в русском языке. То есть множественное число и род у них, конечно же есть, но нет специальных форм для этого с какими-либо окончаниями.

В дальнейшем для краткости я иногда буду использовать условные обозначения. Рассмотрим их на примере глагола invite – приглашать.

- Начальная форма (в любом из трех случаев) – verb.

- Вторая форма – verb-2

- Третья форма – verb-3

- Длительная форма – verb-ing

- Форма 3-го лица единственного числа настоящего времени – verb-s

- Инфинитив с частицей to – to-verb

Обратите внимание, что:

- Вторая и третья форма образуется особым образом у неправильных глаголов. Например, у глагола know – знать: 2-ая форма – knew, 3-я форма – known.

- Есть несколько глаголов, которые изменяются не по этим правилам. Например, глагол to be изменяется по лицам и числам, глагол will не образует ни одной из перечисленных форм.

Герундий – не глагол, но и не существительное

Отдельно стоит выделить герундий – это фактически не форма глагола, а другая часть речи, которая внешне выглядит как глагол в длительной форме. Герундий – это что-то среднее между глаголом и существительным. В русском языке нет точного аналога герундия, но больше всего на него похоже отглагольное существительное:

Swimming – плавание

Drawing – рисование

Герундий внешне похож на глагол, но в предложении выполняет роли, присущие существительному, например, может служить подлежащим:

Swimming is good for your health. – Плавание полезно для вашего здоровья.

Drawing is my hobby. – Рисование – это мое хобби.

У герундия есть и признаки глагола. Во-первых, у него предметное, но близкое к глаголу значение: занятие, процесс. Во-вторых, перед герундием не употребляется артикль и у него не бывает формы множественного числа, как у существительного.

Неправильные глаголы

Неправильные глаголы – это глаголы, у которых 2-ая и 3-я формы (с другими формами все в порядке) образуются особым образом. Например:

- Know (знать) – knew – known

- See (видеть) – saw – seen

- Put (класть) – put – put

Неправильных глаголов не так много, наиболее употребительных – около ста. Позже вы познакомитесь с основными из них.

Что такое глагол в русском языке?

Глагол — это самостоятельная часть речи, которая имеет характерные постоянные и непостоянные признаки, отличающие его от слов других частей речи: вид, переходность, возвратность, спряжение и т. д.

В системе частей речи русского языка существуют слова, которые обозначают действие (стелить), процесс (объяснять), состояние (чувствовать). Такие слова называют глаголами.

Глаголы в русской речи

Многие лингвисты считают, что глагол – самая сложная и самая емкая часть речи, которая обладает широкими возможностями описания жизни в ее развитии, движении . А. Н. Толстой писал:

Найти верный глагол для фразы – это значит дать движение фразе.

На удивительную силу русского глагола обращали внимание многие писатели и языковеды. Например, Николай Греч писал:

Глагол придает речи жизнь, — присутствием своим животворит отдельные слова.

Термин «глагол» восходит к старославянскому слову «глаголить», что по-русски значит «говорить». В древнерусском языке одним из значений лексемы «глагол» было «слово», «речь вообще». Именно в этом смысле употребил его А.С. Пушкин в стихотворении «Пророк»:

Глагол — это важнейшая часть речи в русском языке. Уже в самом названии подчеркивается его особая значимость.

Глагол как часть речи обозначает «процесс». С помощью глагола мы узнаем, как все в этом мире двигается, говорит, меняет краски, как звучит, как чувствует себя.

Известный русский лингвист А.М. Пешковский утверждал, что «глаголы — это слова, оживляющие все, к чему они приложены». И это действительно так.

С помощью имен существительных можно назвать предметы и явления, которые нас окружают. Имена прилагательные помогают уточнить то, что названо именем существительным, но только глаголы могут «оживить» окружающий нас мир.

Языковедами глагол выделяется как самая сложная и ёмкая самостоятельная часть речи. По подсчетам ученых глагол занимает второе место (после существительного) по частоте

употребления в речи.

Чтобы понять, что такое глагол в русском языке, рассмотрим его общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. А начнем мы с определения:

Неопределенная форма глагола

Неопределенная форма (инфинитив) является исходной, начальной формой глагола и отвечает на вопросы

что делать? что сделать?

Глаголы в неопределенной форме заканчиваются на -ть, -ти и -чь:

Запомним неопределенную форму глагола «прийти» (ср. «зайти», «выйти», «отойти», «обойти» и пр.)

Начальная форма не обозначает времени, не имеет непостоянных признаков лица или числа. Она имеет только вид, может быть переходным или непереходным, возвратным или невозвратным.

Синтаксическая функция неопределенной формы шире, чем у других форм глагола. Инфинитив может выступать в роли всех членов предложения.

Выдать чужой секрет — предательство , выдать свой — глупость (Ф. Вольтер).

Успеха можно добиться , если приложить старания.

Искусство (какое?) говорить не каждому дано.

Отец не разрешает сыну (что?) открывать дверцу птичьей клетки.

Дети пришли (с какой целью?) посмотреть на новорожденных котят.

Глаголы выражают действие или состояние в грамматических формах вида, переходности, наклонения, времени, лица и числа и пр. Рассмотрим, какие постоянные признаки имеет глагол как самостоятельная часть речи.

Переходные и непереходные глаголы

В русском языке глаголы делят на переходные и непереходные. Переходные глаголы обозначают действие, которое переходит на предмет. Грамматически это выражается в их способности управлять

- формой винительного падежа существительного (местоимения) без предлога (защититьРодину);

- формой родительного падежа, обозначающей часть от целого, либо при отрицании (попробовать сока, не дождаться известия).

Все остальные глаголы, управляющие существительными с предлогами, в том числе возвратные глаголы, являются непереходными:

Возвратные и невозвратные глаголы

Возвратность является постоянным грамматическим признаком глаголов. Возвратные глаголы обозначают, что действие переносится на само действующее лицо:

Показателем возвратности является наличие в конце слова постфикса -ся /-сь.

Вид глагола

Вид глагола — это постоянный грамматический признак слов этой части речи.

Все глаголы распределяются на две группы в зависимости от того, как протекает действие, обозначенное ими:

- глаголы совершенного вида;

- глаголы несовершенного вида.

Глаголы совершенного вида связаны с достигнутым результатом действия, его началом или концом или с однократностью действия (глаголы с суффиксом -ну-). Эти слова отвечают на вопрос что сделать?

Они имеют только две формы времени:

- прошедшее (обозначил, заиграл, капнул);

- будущее простое (обозначим, отложишь, пролает).

Глаголы несовершенного вида обозначают длительное, совершающее в данный момент или повторяющееся действие и отвечают на вопрос что делать?

Эти слова имеют три формы времени:

- настоящее (рисует, поешь, танцуем);

- прошедшее (рисовал, пел, танцевал);

- будущее сложное (буду рисовать, будешь петь, будут танцевать).

Спряжение глаголов

В зависимости от личных окончаний в русском языке различают I и II спряжение глагола.

Личные окончания глаголов I спряжения

Лицо

Окончания

Примеры

Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

Личные окончания глаголов II спряжения

Лицо

Окончания

Примеры

Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

Глаголы «хотеть» и «бежать» относятся к разноспрягаемым глаголам. Часть личных форм имеют окончание первого спряжения, часть второго:

| Лицо | Хотеть | Бежать | ||

|---|---|---|---|---|

| Ед. число | Мн. число | Ед. число | Мн. число | |

| 1-е | я хочу | мы хотим | я бегу | мы бежим |

| 2-е | ты хочешь | вы хотите | ты бежишь | вы бежите |

| 3-е | он хочет | они хотят | он бежит | они бегут |

Глаголы «есть», «дать» имеют особые личные окончания.

Перейдем к непостоянным признакам глагола.

Наклонение

Глаголы употребляются в формах трех наклонений:

Изъявительное наклонение обозначает, что действие рассматривается как реальный факт. Оно может происходить в настоящем, будущем или прошедшем времени. Глаголы несовершенного вида в изъявительном наклонении имеют формы всех трех времен:

У глаголов совершенного вида существуют формы двух времен:

Этим изъявительное наклонение отличается от других наклонений, у которых нет категории времени.

Повелительное наклонение выражает побуждение к действию в виде просьбы, совета, приказа, пожелания. Глагол в повелительном наклонении отвечает на вопросы что делай (те)? что сделай(те)?

Повелительное наклонение образуется с помощью суффикса -и или нулевого суффикса от основы настоящего (будущего времени). Глаголы в форме повелительного наклонения имеют формы единственного и множественного числа:

- ползти — полз ут — полз и , полз и те ;

- сидеть — сид ят — сядь, сядь те .

Условное (сослагательное) наклонение обозначает, что действие возможно при определенных обстоятельствах.

Если ты не поддержала бы меня в тот момент, вся наша затея закончилась бы полным провалом.

Условное наклонение глагола образуется прибавлением частицы бы к форме прошедшего времени. Глаголы в форме условного наклонения изменяются по родам и числам:

- обнадёжить — обнадёжил бы;

- обнадёжил а бы;

- обнадёжил о бы;

- обнадёжил и бы.

Категории времени эти глаголы не имеют.

Время у глаголов

Время — это непостоянный признак глагола. Различают настоящее, прошедшее и будущее время только у глаголов в форме изъявительного наклонения:

Настоящее время выражается посредством личных окончаний глаголов (-ю, ешь, -ет и пр.) и обозначает действие, которое совершается в этот момент или как постоянное свойство предмета:

Прошедшее время глагола указывает, что действие уже состоялось. Формы прошедшего времени образуются прибавлением суффикса -л- к основе неопределенной формы и окончаний рода и числа:

- краси ть — краси л ;

- указа ть — указа л а ;

- состави ть — состави л о ;

- реши ть — реши л и .

Будущее время обозначает, что действие совершится после момента речи о нем. Формы будущего времени бывают простые и сложные. Простое будущее время имеют глаголы совершенного вида с приставкой:

- написать — напишу;

- оповестить — оповестим.

Сложное будущее время глаголов несовершенного вида образуется с помощью вспомогательного глагола «быть» в личных формах и неопределенной формы:

- буд у готовиться;

- буд ешь стараться;

- буд ет улыбаться и т. д.

Лицо у глаголов

Грамматическая форма лица обозначает отнесенность действия к определенному производителю. У глаголов различают три формы лица единственного и множественного числа.

Форма 1 лица выражает, что действие совершает сам говорящий (я рисую, мы рисуем).

Форма 2 лица показывает, что действие производит собеседник (ты поешь, вы поете).

Форма 3 лица обозначает, что действует тот, о ком идет речь (он плавает, они плавают).

Значение лица выражается с помощью личных окончаний в настоящем и будущем времени глаголов изъявительного наклонения и личных местоимений:

- я пиш у , напиш у ;

- ты сме ёшь ся, рассме ёшь ся;

- он зов ет , позов ет и т. д.

Безличные глаголы

В русском языке существуют глаголы, которые обозначают действие или состояние человека и природы, протекающее само по себе, без непосредственного деятеля. Это безличные глаголы, которые по грамматической форме совпадают с глаголами третьего лица единственного настоящего и будущего времени или среднего рода в форме прошедшего времени.

Понаблюдаем:

Некоторые личные глаголы могут употребляться в роли безличных:

- дятел стучит — стучит в висках;

- лес темнеет вдали — темнеет в глазах.

Морфологические признаки глагола

Подытожив исследование глагола как части речи, укажем его грамматические признаки.

Начальная форма — инфинитив.

Постоянные признаки глагола:

I. вид совершенный или несовершенный;

Непостоянные признаки глагола:

II . время (если есть);

III . лицо (если есть);

Синтаксическая роль глагола

Глаголы в различных грамматических формах чаще всего являются главным членом предложения — сказуемым.

Если правильно распределить время, ты многое успеешь .

Бабушка сидит на завалинке под окном.

Вернулся бы домой вовремя, да заблудился в лесу.

Видеоурок «Глагол как часть речи»

Заключение

Об экспрессивных возможностях русского глагола говорили многие лингвисты и писатели. Еще Н. Греч отметил, что глагол «придает речи жизнь», «присутствием своим животворит отдельные слова».

Современные исследователи утверждают, что в глаголе, образно говоря, течет самая алая, самая артериальная кровь русского языка. Глагол во всем богатстве его семантики, со свойственными ему значениями грамматических форм и возможностями синтаксических связей, при многообразии стилистических приемов образного употребления является неисчерпаемым источником экспрессии.

Глагол — необыкновенная часть речи. В чем же заключается его сила?

Удивительным свойством русского глагола является его способность не только называть действие, но и показывать, как оно протекает во времени. А протекает оно необычайно разнообразно: может совершаться длительное время (прыгать, толкать, кричать, думать, слушать), но может произойти в один момент (прыгнуть, толкнуть, крикнуть, блеснуть), может обозначать начало действия (запеть, закричать, заболеть, загреметь) или, напротив, его конец (допеть, доварить, доделать, дописать, дочитать) и пр.

Важнейшая стилистическая функция глагола в речи – придавать динамизм описаниям. Глагол используется в речи прежде всего для передачи движения, выражающего динамику окружающего мира и духовной жизни человека.

Подведем итог словами К. Г Паустовского о русском языке:

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в нашей жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжёлое громыхание грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, образов и мыслей – сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

Источник