- 2.2.1. Придаточные определительные

- 2.2. Сложноподчиненное предложение. Придаточные предложения, которые относятся к одному слову в главном предложении

- Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными

- Содержание:

- Что такое придаточная часть предложения?

- Что такое придаточные определительные?

- СПП с придаточным местоименно-определительным

- Посмотреть примеры сложноподчиненных предложений с придаточными определительными

- Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными

- Придаточные определительные предложения. Примеры

- Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными

- Видеоурок

- Примеры предложений

- Видео «Виды придаточных. Определительные придаточные»

2.2.1. Придаточные определительные

2.2. Сложноподчиненное предложение. Придаточные предложения, которые относятся к одному слову в главном предложении

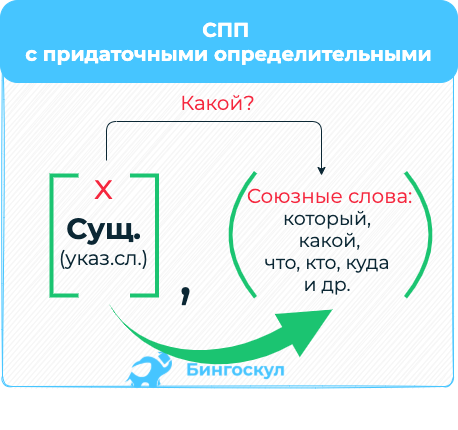

1. Вопросы: придаточные определительные отвечают на вопросы определения: какой? чей?

2. Главное слово: придаточные определительные относятся к члену в главном предложении, выраженному существительным.

3. Средства связи: придаточные определительные прикрепляются к главному при помощи союзных слов который, какой, чей, кто, что, где, куда, откуда, когда . В главном предложении могут быть (но не обязательно) указательные слова: тот, этот, такой и др., выполняющие функцию определения в главном предложении.

4. Место придаточного: придаточные определительные всегда стоят после существительного, к которому относятся.

Комната [какая?], в которую вступил Иван Иванович , была совершенно пуста (Гоголь).

[сущ., (в которую – союз. слово), ].

Давайте помечтаем , например, о той жизни [о какой?], какая будет после нас, лет через двести-триста (Чехов).

[сущ. + указ. слово], (какая – союз. слово)

В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время [какое?], когда он начал писать свои первые прелестные сказки (Паустовский).

[сущ. + указ. слово], (когда – союз. слово)

У Слободкина возникло ощущение , будто он застыл в беспредельном пространстве (Тельпугов) – от существительного ощущение можно задать два вопроса: ощущение какое? и ощущение чего?; в данном случае придаточное не определительное, а дополнительное именно потому, что средством связи является союз будто .

2) В придаточном определительном союзные слова когда, где, куда, откуда, кто, что можно заменить союзным словом который .

► Читайте также другие темы раздела 2 «Сложное предложение»:

2.2. Придаточные предложения, которые относятся к одному слову в главном предложении

2.3. Придаточные предложения, которые относятся ко всему главному предложению

Источник

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными

Содержание:

Придаточные определительные — один из четырех видов подчиненных элементов в сложноподчиненном предложении. Они выделяются по аналогии с членами предложения и носят наименования:

- Изъяснительные (дополнительные)

- Определительные

- Обстоятельственные

- Присоединительные

Различаются семантикой, структурой и местом в предложении, свободным или связанным.

Что такое придаточная часть предложения?

Что такое придаточные определительные?

Придаточные определительные предложения в составе сложноподчиненной конструкции аналогичны семантически второстепенному члену — определению, соответственно, характеризуются вопросом какой? и связаны с существительным или местоимением.

Придаточное, определение которому дано выше, имеет различное место по отношению к главному: закрепленную постпозицию или свободное место в конструкции.

Примеры придаточных определительных структурно распределяются на две группы:

- Присубстантивно-определительные, имеющие опорным компонентом имя существительное.

- Местоименно-определительные придаточные, соотносящиеся с местоимением в главной части.

Рассмотрим подробно каждый из структурных типов.

Придаточные присубстантивно-определительные предложения — примеры синтаксических конструкций, где связь между частями устанавливается через соотношение номинативной именной части в главной и местоименных слов который, какой, что где, куда и т. д. в зависимой. Примеры СПП определительных: Солнечный луч, что проник в комнату, ласково скользил по лицам спящих ребятишек. Взгляд, в котором не проявлялось любви и тепла, холодом обжег душу Кая.

Местоимение который в подчиненной части ставится в падежную форму, которая диктуется грамматическим контекстом зависимого предложения: Горная вершина, которую готовились покорять альпинисты, белела высоко над горизонтом снежными шапками.

Придаточные определительные предложения с примерами употребления союзных слов различаются по структуре. Все относительные слова, за исключением местоимения который, ставятся непосредственно после существительного: Горная расщелина, где скрывались партизаны, уходила глубоко вниз.

Союзное слово который используется в двух дополнительных вариантах:

- В качестве компонента словосочетания с именной частью речи стоит в постпозиции по отношению к определяемой лексеме: Происшествие, весть о котором мгновенно распространилась по городу, напугало жителей.

- В Род. падеже с предлогом из может находиться до и после главного слова: Странники, из которых старшему, казалось, лет восемьдесят, чинно восседали на лавке в горнице.

Который — наиболее частотное в употреблении союзное слово. Реже используются в качестве относительных слов местоименные наречия где, куда, как и т. д.

СПП с придаточным местоименно-определительным

Местоименно-определительные придаточные — примеры предложений, где в качестве обоих компонентов грамматической связи выступают местоимения. Подчиненная часть семантически связана с тем, на какие вопросы отвечает придаточное определительное, но соотносится с местоимением. Тому, кто отгадает загадку, достанется приз.

Если для сложноподчиненных предложений с придаточными определительными характерны примеры связи с существительным, то для рассматриваемой категории определены следующие характеристики:

- Местоимение в главном предложении структурно обязательно: Тому, кто привык надеяться на себя, не страшны испытания.

- Зависимая часть раскрывает содержание местоимений разных разрядов: Каждый, кто бывал в предгорьях Кавказа, восхищался его красотой.

Контактная лексема, конструктивно необходимая, играет организующую роль: она требует разъяснения содержания в зависимой части. Понятно, что такое придаточное, дающее определение слову, присоединяется союзными словами, коррелирующими с контактным местоимением. Они образуют пары лексем, традиционных в модели СПП рассматриваемого типа: тот — кто, такой — какой, и т. д.: Что не сумел разрушить человек, то с легкостью уничтожат природные стихии.

Связь, которая выявляется в СПП, где используются союзные слова, называется местоименно-соотносительной. Эти зависимые части имеют свободное место в предложении: Тому, кому дороги близкие, не жаль для них времени и любви. Кто умеет любить, тот и жалеть умеет.

Местоименно-союзная связь оформляется с помощью союзов как, словно, чтобы, как будто. В семантике появляется дополнительное значение следствия (Жара такая, что можно яичницу на солнце жарить) или сравнения (Выражение лица друга такое, как будто он съел что-то очень невкусное). Конструкции указанного типа могут находиться только в постпозиции по отношению к главному.

Посмотреть примеры сложноподчиненных предложений с придаточными определительными

Найдите среди указанных предложений рассмотренные типы:

- Подул холодный ветер и стало неуютно вокруг, когда в лесу стемнело.

- Человек всегда недоволен временем, в котором живет.

- Дом, где будут счастливы твои близкие, нужно строить самому.

- Глупо доверять тому, кто сам себе не верит.

- XIX век в России — это эпоха, когда интенсивно развивались искусство и литература.

- Артем узнал, где похоронен его дед, погибший в годы войны, и решил обязательно принести цветы к памятнику.

- Чтение — полезная привычка, не имея которой, человек деградирует.

- Иногда полезно уйти в никуда, чтобы найти себя.

Источник

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными

Придаточные определительные обозначают признак предмета, названного в главном предложении; отвечают на вопрос какой?; относятся к одному слову в главном предложении — к имени существительному (иногда к словосочетанию «существительное + указательное слово»); присоединяются союзными словами: кто, что, чей, какой, который, где, куда, откуда, когда. При этом в главном предложении часто встречаются указательные слова: тот (та, то, те), такой, всякий, каждый, любой и др.

Например: Лес, в который мы вступили , был чрезвычайно стар (И. Тургенев); Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных (А. Пушкин).

Подобно определениям в простом предложении, определительные придаточные выражают признак предмета, но, в отличие от большинства определений, они часто характеризуют предмет не прямо, а косвенно — через ситуацию , которая так или иначе связана с предметом.

Придаточные определительные присоединяются при помощи союзных слов — относительных местоимений какой, который, чей, что и местоименных наречий где, куда, откуда, когда. В придаточной части они замещают собой существительное из главной части.

Например: Я приказал ехать на незнакомый предмет, который (= предмет) тотчас и стал подвигаться нам навстречу (А. С. Пушкин) — союзное слово который является подлежащим.

Я люблю людей, с которыми (= с людьми) легко общаться ( с которыми является дополнением).

Союзные слова в сложноподчинённых предложениях с придаточными определительными можно разделить на основные (который, какой, чей) и неосновные (что, где, куда, откуда, когда).

Неосновные всегда могут быть заменены основным союзным словом который, и возможность такой замены является ярким признаком определительных придаточных.

Например: Деревня, где ( в которой ) скучал Евгений, была прелестный уголок. (А. Пушкин) — [существительное, ( где ),].

Мне припомнилась нынче собака, что ( которая ) была моей юности друг (С. Есенин) — [существительное ( что ).

Ночной порой в пустыне городской есть час один, проникнутый тоскою, когда ( в который ) на целый город ночь сошла. (Ф. Тютчев) — [существительное], ( когда ).

Союзное слово который может находиться не только в начале, но и в середине придаточной части.

Например: Мы подошли к реке, правый берег которой зарос густым колючим кустарником.

Слово который может стоять даже в конце придаточного предложения, как в эпиграмме Д.Д. Минаева: Та нива дарит щедрый урожай, Навозу не жалеют для которой.. .

Придаточное определительное предложение обычно располагается непосредственно за существительным, которое оно определяет, но может быть отделено от него одним-двумя членами главной части.

Например: Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун . (И. Тургенев.)

Нельзя ставить далеко друг от друга существительное и связанную с ним придаточную часть, нельзя разрывать их членами предложения, которые зависят не от этого существительного.

Нельзя сказать: Мы бегали купаться на речку каждый день после работы, которая была совсем близко от нашего дома .

Правильный вариант: Каждый день вечером после работы мы бегали купаться на речку, которая была совсем близко от нашего дома .

Придаточная определительная часть может разрывать главную, находясь в середине ее.

Например: Мельничный мост, с которого я не раз ловил пескарей , был уже виден. (В. Каверин.) Маленький дом, где я живу в Мещере , заслуживает описания. (К. Паустовский.)

Определяемое слово в главной части может иметь при себе указательные слова тот, такой, например: В той комнате, где я живу, почти никогда не бывает солнца. Однако такое указательное слово может быть опущено и поэтому не является обязательным в структуре предложения; придаточное относится к существительному даже при наличии при нем указательного слова.

Кроме того, существуют придаточные определительные предложения, относящиеся именно к указательным или определительным местоимениям тот, то, таков, такой, каждый, весь, всякий и др., которые не могут быть опущены. Такие придаточные называются местоименно-определительными. Средства связи в них — относительные местоимения кто, что, какой, каков, который.

Например: Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей (Н. А. Некрасов) — средство связи — союзное слово кто , выступающее в функции подлежащего.

Он не такой, каким мы хотели его видеть — средство связи — союзное слово каким , являющееся определением.

Всё кажется хорошим, что было прежде (Л. Н. Толстой) — средство связи — союзное слова что , являющееся подлежащим.

Как и придаточные определительные, местоименно-определительные придаточные раскрывают признак предмета (поэтому к ним лучше тоже задавать вопрос какой?) и присоединяются к главному предложению с помощью союзных слов (основные союзные слова — кто и что).

Сравните: Тот человек, который приходил вчера, сегодня не появлялся — придаточное определительное. [указательное слово + существительное, ( который ), ]. Тот, кто приходил вчера, сегодня не появлялся — придаточное местоименно-определительное. [ местоимение, ( кто ), ].

В отличие от собственно определительных придаточных, которые всегда стоят после того существительного, к которому они относятся, местоименно-определительные придаточные могут стоять и перед определяемым словом .

Например: Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей . (А. Пушкин) — ( Кто ), [местоимение ].

Источник

Придаточные определительные предложения. Примеры

Придаточное определительное предложение — это зависимая часть сложноподчинённого предложения, которая поясняет слово с предметным значением в главном предложении и отвечает на вопросы какой? чей?

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными

Определительное придаточное предложение относится в главном предложении к существительному, местоимению или слову другой части речи в роли существительного, давая ему характеристику или раскрывая более детально его признак. Эта зависимая часть сложноподчиненного предложения находится непосредственно за определяемым словом или отделяется от него несколькими словами.

От определяемого слова в главном предложении к придаточному определительному задаются вопросы какой? чей?

Мы шли лугом (каким?), который пестрел множеством цветов.

Небо отражалось в глазах (чьих?), что были у неё пронзительно синими.

Придаточное определительное присоединяется к определяемому слову в главном предложении с помощью только союзных слов — относительных местоимений и наречий:

Это был сильный стук, какой заставил всех вздрогнуть.

Коридор, что вёл в гостиную, был заставлен старой мебелью.

Со стороны дома, откуда послышался громкий стук захлопнувшейся двери, нам навстречу шёл человек в низко надвинутой шляпе.

Придаточное определительное, относящееся к слову с предметным значением, всегда находится после главного предложения или внутри его и отделяется запятой или выделяется запятыми с обеих сторон.

А бывают случаи (какие?), когда книга, мирно лежащая у вас на полке, постепенно и незаметно теряет свое обаяние (С. Маршак).

Дети побежали к реке, которая приветливо манила их своей прохладой, и с разбегу бросились в воду.

Обратим внимание, что в качестве союзных слов в придаточной определительной часто могут выступать относительные местоименные наречия «когда», «где», «куда», «откуда», которые употребляются в значении «который». Помним, что от существительного (местоимения) в главном предложении, невзирая на такое, казалось бы «обстоятельственное» союзное слово, к придаточной части все равно задаем вопрос определения какой?

Он выхватил добычу и, прижимая её к груди, побежал как раз в ту сторону (какую сторону?), откуда ехал доктор (Ю. Олеша).

Как видно из этого примера, существительное в главной части, к которому относится определительное придаточное, может иметь при себе указательное слово (тот, такой, этот и пр.).

Это был как раз тот поворот, за которым стоял дом бабушки.

К придаточным определительным отнесем предложения, поясняющие местоимения «то», «всё», «тот», «таков» в главном предложении. Они отвечают на вопросы какой? каков? Их называют местоименно-определительными предложениями, например:

Кто с пользой отечеству трудится, тот с ним легко не разлучится (И. Крылов).

Видеоурок

Примеры предложений

Андрей поднял глаза и увидал стоявшую у окна красавицу, какой ещё не видывал отроду (Н. Гоголь).

Но есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу (И. Тургенев).

Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи (А. Грибоедов).

Он с большой веселостью описывал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба (А. Пушкин).

Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек (В. Лебедев-Кумач).

Мы поспешим на бал, куда стремглав в ямской карете мой Онегин поскакал (А. Пушкин).

Тяжелые, частые шаги послышались в лозняке, с той стороны, откуда недавно пришли Бусыга с Акимом (А. Куприн).

Это было в том месте, где говорилось о его дознании (А. Куприн).

Тогда человек десять побежали в ту сторону, где от площади начинались три узенькие улочки (Ю. Олеша).

Есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла (Ю. Казаков).

Не было теперь у реки луга, опушенного лозняком и ракитами, луга, где на моей памяти мальчишки пасли лошадей (И. Кузнецов).

Я не слыхала звонов тех, что плавали в лазури чистой … (А. Ахматова).

Поле и пройти-то было всего шесть километров до Судовиков, откуда лесная наезженная дорога прямиком выводила на тракт (Л.М. Леонов).

Видео «Виды придаточных. Определительные придаточные»

Источник