Поиск устьев сильно склерозированных каналов

Клинический случай эндодонтического лечения верхних резцов с сильно склерозированными каналами. Как сориентироваться в ситуации, когда «устьев нет».

Сегодня хотел бы поделиться клиническим случаем, который продемонстрирует, как вроде бы банальная ситуация может привести к серьезным осложнениям, а также о том, как этих осложнений избежать.

Реферативная пациентка, направлена коллегой с просьбой помочь провести эндодонтическое лечение перед протезированием в 12 и 21 зубах. Доктором была предпринята самостоятельная попытка лечения, но неожиданно выявилась проблема сильной облитерации устьев в обоих зубах, что не позволило врачу найти входы в корневые каналы. В арсенале направившего стоматолога были только бинокуляры, которые, увы, не позволили ему уверенно ориентироваться внутри зуба.

Вот в таком виде попали эти зубы ко мне. Что мы видим?

Во-первых, мы видим, что доктор молодец, что вовремя осознал риск поисков устьев «вслепую», без увеличения. Поскольку в обоих случаев до перфорации стенки корня оставалось пару взмахов наконечником.

Во-вторых, вектор поисков был смещен в небную сторону в обоих случаях.

В-третьих, облитерация действительно не оставила даже намека на устье там, где оно уже должно было показаться. Особено непростой оказалась ситуация в зубе 21.

Зеленым штрихом показаны очертания реального корневого канала. И здесь хорошо видно, насколько поиски устья велись в стороне от истинного хода корневого канала, грозя закончиться перфорацией.

Как же найти вход в канал, когда даже самый тонкий файл (№6,№8) ничего не «цепляет»? Нужно убирать склерозированный дентин. Это можно делать вращающимся инструментом на длинной ножке или УЗ-насадкой. Но главное помнить 2 важных правила:

1. Любые действия агрессивными инструментами внутри зуба (канала) можно проводить ТОЛЬКО под контролем зрения. В идеале под контролем вооруженного зрения, т.е. хорошего освещения и увеличения. Мы прогнозируемо можем сделать только то, что видим глазами. Если мы работаем виртуально, на ощупь, «на опыте» — прогнозируемо мы можем сделать только перфорацию, что значительно ухудшит дальнейшие перспективы зуба и доверие ваших пациентов.

2. Использовать практические законы ориентации в пульпарной камере при поиске устьев. Один из самых важных — по цвету тканей.

Это помогает понять, где надо «копать», чтобы найти вход. Убрав некоторое количество склерозированного дентина под микроскопом, мы получили едва заметную на большом увеличении точку.

Однако, этого оказалось вполне достаточно, чтобы убедиться, что это и есть вход в корневой канал. Дальнейшая работа по обработке и расширению каналов в данной ситуации была довольно проста. Установлена рабочая длина с помощью ручных К-файлов №10, №15. Дальнейшая инструментация каналов проводилась системой BioRaCe до размеров №50.04.

Пломбировка канала в 12 зубе проводилась только в апикальной трети с помощью горячей гуттаперчи (для последующей реставрации зуба с помощью штифтовой конструкции) . В 21 зубе применялась холодная гидравлическая обтурация гуттаперчей с биокерамическим покрытием и биокерамическим силером.

Ход лечения обоих зубов по рентегенограммам:

Пациентка была возвращена направившему врачу на продолжение лечения и протезирование.

Выводы из данного случая, особенно для молодых докторов:

- внутри каналов делайте только то, что видите, не работайте на ощупь!

- если столкнулись с проблемой — остановитесь вовремя! Не надо геройствовать, если у вас не хватает оснащения, навыков, опыта, чтобы справиться с ситуацией. Отправьте пациента более опытным и оснащенным коллегам, или, по крайней мере, предупредите пациента о значительном риске для него в случае продолжения. Это будет лучше для вас обоих и убережет от ненужных конфликтных ситуаций.

- используйте правила ориентации в пульпарной камере! Они очень действенны, их всего несколько, об одном из них сегодня мы поговорили.

В последующих статьях и случаях я расскажу и про другие правила ориентации внутри зуба, которые помогут вам не наломать дров. Stay tuned!

Источник

Лечение непроходимых корневых каналов

Непроходимость корневых каналов – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие стоматологи в процессе эндодонтического лечения. Непроходимыми называют корневые каналы с углом изгиба более 50 градусов. Провести качественную обработку в таких случаях могут только опытные специалисты.

Причины непроходимости зубных каналов

Корневые каналы зубов могут оказаться непроходимыми по разным причинам. К наиболее распространенным относят:

- особенности анатомического строения зуба – сильно искривленные корни с мелкими ответвлениями, сплющенными участками и поперечными перемычками;

- воспалительные процессы в нервно-сосудистом пучке – при травмах зубов и хроническом пульпите с подострым течением корневые каналы могут зарастать;

- возрастные изменения в тканях – со временем на стенках корневых каналов скапливаются отложения дентина, которые приводят к сужению просвета;

- стоматологические процедуры с применением фосфат-цемента – этот материал обладает высокой плотностью, не поддается разрушению ультразвуковыми волнами, инструментами и растворителем.

Перед началом эндодонтического лечения важно точно установить, являются ли каналы проходимыми.

Диагностика

Лечение непроходимых корневых каналов начинают с определения их длины и анатомических особенностей. Наиболее информативным методом диагностики является рентгенография. Для получения точных данных о состоянии тканей делают снимок зубного корня с введенным в него инструментом. Это позволяет увидеть:

- длину корневых каналов,

- наличие искривлений и перфорации,

- непроходимые участки.

Также проводят оценку состояния периодонта. Это позволяет определить дальнейшую тактику лечения.

Особенности лечения

Для лечения непроходимых корневых каналов используют разные методики:

- девитальную ампутацию пульпы с последующей мумификацией,

- депофорез.

Особый подход необходим, если корневой канал:

- сильно изогнут,

- полностью закрыт,

- сужен,

- находится рядом с соседним корнем.

Чтобы сделать канал проходимым по всей длине, в современной стоматологии применяют:

- прочные экстракторы – никель-титановые файлы, которые позволяют проходить канал без предварительного препарирования зуба;

- дрильборы – специальные инструменты со спиральными лезвиями, предназначенные для быстрого и безопасного извлечения гуттаперчи, паст, цементов и другого пломбировочного материала;

- растворители – необходимы для распломбировки ранее запломбированных каналов, хорошо справляются с мягкими и пластичными материалами.

Тактику лечения непроходимых корневых каналов в каждом клиническом случае определяет врач. Процедуру проводят под анестезией. В зависимости от сложности лечение проводят в один или несколько этапов. Для получения необходимого результата может потребоваться 2-3 посещения стоматолога.

Запись к врачу

Ищете, где проводят диагностику, лечение и удаление зубов в Марьино? Обратитесь в стоматологическую клинику «Дент Престиж». У нас работают опытные стоматологи разных специализаций, установлено современное оборудование. В работе мы используем эффективные методики и безопасные материалы. Благодаря анестезии лечение проводится без боли. С полным перечнем услуг и их стоимостью можно ознакомиться в прайс-листе.

Прием пациентов осуществляется по записи. Чтобы попасть на консультацию к стоматологу, позвоните в регистратуру или воспользуйтесь электронной формой на сайте. Администратор поможет подобрать удобное время для посещения. Получить подробную информацию можно по указанным номерам телефонов. Данные для связи приведены в разделе «Контакты».

Источник

Доступно о лечении каналов зубов.

В одной из предыдущих записей я постарался рассказать о том, как должно выглядеть лечение кариеса на современном уровне. Теперь настала очередь рассказать о другой самой распространенной процедуре — лечении каналов зубов.

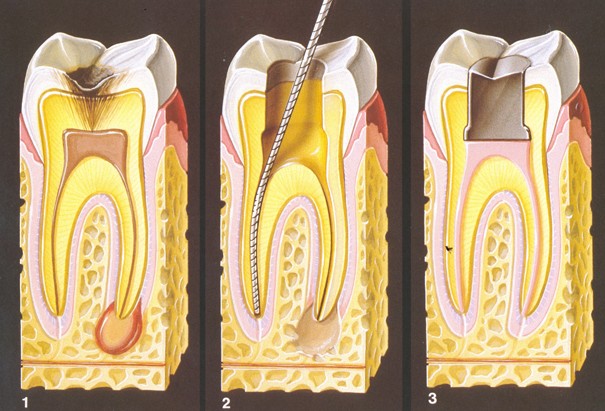

Необходимость такого лечения возникает тогда, когда инфекция из кариозной полости достигает пульпы зуба, вызывая ее необратимое воспаление — пульпит. Единственным вариантом лечения в таком случае остается ее удаление из корневых каналов – депульпирование. Вторым диагнозом, который заставляет доктора лезть так глубоко, является периодонтит. Этот воспалительный процесс протекает уже не внутри корневых каналов, а вокруг корней зуба, в периодонте, вызывая разрушение костной ткани (и последствия этого хорошо видны на рентгене). Я специально не останавливаюсь подробно на терминах, т.к. в сети можно найти достаточно много справочных статей разной степени заумности об этих заболеваниях, об их причинах, симптомах, разновидностях, способах лечения этих разновидностей.

Достаточно сделать запрос по ключевым словам «пульпит» и «периодонтит». А мне хотелось бы подробнее остановиться на основной манипуляции, которую приходится осуществлять стоматологу при этих заболеваниях – лечении каналов (эндодонтическое лечение). При этом я попытаюсь достаточно кратко осветить те общие принципы и методики лечения, которые помогут Вам увидеть насколько грамотно и современно осуществляет это лечение

Ваш стоматолог. Это важно, поскольку последствия от некачественного выполнения манипуляций в корневых каналах напрямую приводят к потере зуба раньше времени.

Если попробовать изложить стандартный современный протокол любого эндодонтического лечения, то в сокращенном виде это будет выглядеть примерно так…

Вначале врач делает доступ к каналу (-ам) зуба. В разных зубах их, как правило, от 1 до 4…бывает и больше. На этом фото два отверстия по углам полости зуба — это и есть входы в корневые каналы

Затем производится постепенное расширение канала тонкими гибкими инструментами и одновременное механическое удаление остатков пульпы

Параллельно канал обильно промывается различными препаратами, в первую очередь «хлоркой» (гипохлорит натрия в концентрации от 3 до 5%)

Также канал чистится ультразвуком

После того как канал достаточно отмыт и расширен, его пломбируют гуттаперчей и небольшим количеством специальной пасты

Далее зуб восстанавливается тем способом, который лучше подходит для конкретной клинической ситуации

Итак, основные маркеры качественного лечения каналов.

1. Использование коффердама.

Коффердам помогает стоматологу надежно и герметично изолировать полость рта от зуба, с которым проводятся манипуляции. Почему это важно? Во время расширения каналов врач должен обильно промывать канал «хлоркой» (зачем и почему напишу чуть ниже). Это довольно сильный едкий препарат и при попадании на слизистую полости рта может вызвать серьезный химический ожог. Кроме того, одной из задач лечения каналов зубов является снижение количества микрофлоры в канале зуба до незначительного минимума. Если зуб будет плохо изолирован от полости рта, то не исключено попадание туда во время лечения инфицированной слюны, а значит, эффективность лечения сильно снизится и в будущем возможны осложнения. По этой причине особенно трудно обойтись без коффердама при лечении каналов нижних боковых зубов.

Без коффердама лечение каналов по всем правилам практически осуществить очень сложно

2. Обильное промывание каналов «хлоркой».

Этот процесс всегда можно почувствовать по характерному запаху этого препарата. Почему этот пункт важен? Суть любого эндолечения заключается в том, чтобы максимально качественно очистить систему каналов от органических остатков (т.е. от остатков пульпы). Поскольку именно они являются субстратом для питания микрофлоры. Если в канале остается органическая «грязь» и потом еще и закупоривается, то таким образом создаются идеальные условия для развития «плохих микробов» — есть еда, нет губительного кислорода, а значит для «микрочервячков» наступает благоденствие. А вот организм на это вынужден реагировать воспалением. Так со временем получаются гранулемы и кисты. Так вот про хлорку и важность ее использования… Крупные фрагменты пульпы удаляются при механическом расширении канала металлическими «иголочками» — файлами. Мелкие фрагменты удаляются как раз при промывании канала. Кроме того именно гипохлорит натрия «умеет» растворять самые мелкие фрагменты органических остатков. Не сразу, не моментально… но минут за 40-60 постоянного использования «хлорки» в одном канале растворяется полностью все без остатка. Если стоматолог этого не делает, то на стенках даже хорошо расширенного канала останется «фарш», которым с удовольствием будет питаться микрофлора, вызывая хронический воспалительный процесс в кости вокруг зуба.

Обильное и частое промывание каналов гипохлоритом натрия в течение 40-60 мин гарантирует полное удаление органических остатков, а значит и хороший долгосрочный прогноз зуба

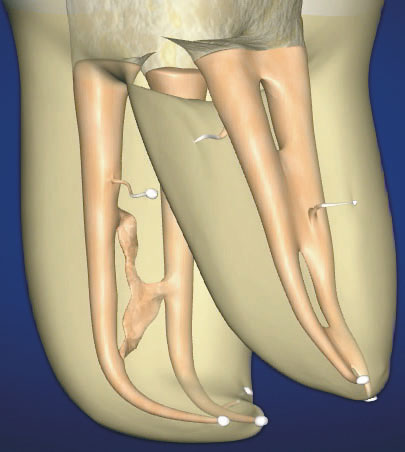

3. Чистка каналов ультразвуком.

Этот процесс происходит параллельно с промыванием канала «хлоркой». Специальным наконечником стоматолог периодически активирует раствор прямо в канале зуба. Насадка ультразвукового наконечника колеблется с высокой частотой, создавая завихрения раствора, который при этом значительно лучше удаляет органические остатки из зубных каналов. Фактически работает это все по принципу ультразвуковой мойки. Таким образом, работа с ультразвуком позволяет сократить выдержку раствора в канале зуба для полной его очистки от органики до 30-40 мин. При этом важность использования УЗ еще и в том, что каналы в зубах имеют сложную структуру. От главного большого канала, который можно промыть и очистить инструментально, отходят множество более мелких (как ветки на дереве), порой микроскопических. Туда никакой инструмент пройти не сможет. Единственный способ их очистить – загнать туда «хлорку» ультразвуком, чтобы вымыть даже микроскопические остатки пульпы.

4. Контроль работы рентгеном и апекслокатором.

Конечная цель врача при эндолечении – расширить, отмыть и запломбировать канал зуба на всю длину, ровно до верхушки. При этом плохо, если есть «перелет» или «недолет». Как правильно определить точную длину канала и почему это важно? «Перелет» или попадание пломбировочного материала за верхушку зуба в окружающую кость нежелательно, т.к. может привести к различным осложнениям. «Недолет», запломбированный не до верхушки зуб чаще всего приводит к возникновению гранулем и кист, т.к. остается необработанная зона, в которой поселяется «плохая» микрофлора. Как же точно определить длину канала? Для этого врач стоматолог пользуется рентгеном и/или (лучше безусловно «и») апекслокатором. С рентгеном я думаю все понятно, многие с ним сталкивались. Стоматолог вводит в канал инструмент, отмечает на нем длину и делает снимок. После этого он может эту длину объективно откорректировать. Апекслокатор – очень удобный прибор, этакий эндодонтический парктроник. Он подключается к инструменту, которым доктор расширяет канал, и при приближении кончика инструмента к верхушке корня начинает пищать, чем ближе, тем интенсивнее… точь-в-точь как парктроник в автомобиле. Таким образом стоматолог может в реальном времени контролировать глубину погружения инструмента с точностью до долей миллиметра. Причем первые апекслокаторы достаточно сильно врали, особенно если канал не был сухой… Современные приборы дают очень точные результаты, практически сведя к минимуму необходимость постоянного обращения к рентгену. При этом все же золотой стандарт эндодонтии – использование апекслокатора на протяжении всего лечения, плюс 3 рентгеновских снимка для каждого зуба: статус до лечения, во время (как правило, с инструментами или штифтами, погруженными на всю длину всех каналов), после окончания лечения каналов и реставрации зуба. Причем роль этих снимков скорее документальная.

Также длину канала можно замерить с помощью рентгеновского снимка с погруженным в канал инструментом. Видя положение инструмента на снимке, врач может откорректировать глубину, на которую следует его погружать в канал. На данном снимке инструмент дошел четко до верхушки канала, значит длина определена правильно. Апекслокатор и рентген в идеале дополняют друг друга, сводя риск ошибки к минимуму.

5. Использование стоматологом увеличительных приборов.

К сожалению весьма часто после эндодонтического лечения через какое-то время возникают воспалительные осложнения, связанные с тем, что врач попросту пропускает один из каналов, не видя вход в него. В результате канал остается необработанным, там остается неубранной пульпа, которая опять же поддерживает развитие микрофлоры. Поэтому раньше был весьма высок процент зубов, у которых «был удален нерв» и которые приходилось уже в течение 5-10 последующих лет удалять по причине возникшей гранулемы или кисты. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас у врачей появились возможности «увидеть невидимое». Поэтому любой врач, серьезно занимающийся лечением каналов, использует увеличительную оптику с дополнительной мощной подсветкой. Это могут быть и небольшие лупы, и довольно громоздкие микроскопы. Без этих приборов невозможно представить качественную эндодонтию, особенно если речь идет о повторном перелечивании каналов, извлечении оттуда поломанных инструментов, металлических штифтов, закрытия перфораций стенки канала и т.д.

Микросокоп дает врачу еще большее увеличение и позволяет проводить сложные случаи перелечивания и исправления погрешностей предыдущего лечения — доставать поломанные в каналах инструменты, штифты, закрывать перфорации в глубине канала.

История реального перелечивания 6-го верхнего зуба. После лечения пульпита зуб продолжал беспокоить пациентку. В результате вскрытия было установлено, что 1 канал был пропущен при первичном лечении и остался необработанным, из-за чего развился хронический воспалительный процесс. На фотографиях справа налево видны устья каналов при различном увеличении. Канал под номером 4 был незамечен предыдущим доктором. Обнаружение и обработка этого канала позволили устранить воспалительный процесс

6. Качественная герметичная реставрация.

После окончания непосредственного лечения каналов для качества отдаленного результата является очень важным правильный выбор методики выполнения реставрации зуба. Очень часто зубы, которые подверглись эндолечению имеют большие дефекты, распространяющиеся под десну, тонкие ослабленные стенки… П ри этом многие терапевты лучшим решением в таких ситуациях видят восстановление зуба пломбой, иногда укрепляя ее каким-либо штифтом. В результате получается недолговечная с точки зрения герметизма конструкция, которая через некоторое время либо просто ломается, либо начинает «подтекать». Т.е. по шву между пломбой и зубом инфекция из полости рта снова проникает к корневым каналам, повторно их инфицируя. Только поскольку зуб уже «мертвый», лишен нерва, пациент это может долгое время никак не ощущать. И лишь через несколько лет случайной находкой или с появлением первых симптомов обнаруживается «новая старая» проблема в виде гранулемы или кисты. Вот поэтому в современной стоматологии стандартом после эндолечения является изготовление коронки (если зуб имеет потерю тканей более 50%) или керамической накладки (если зуб относительно неплохо сохранен, и имеет хорошо сохранившееся по всему периметру стенки). Таким образом хорошо и правильно выполненная реставрация не менее важна для сохранения долгосрочного результата лечения, чем правильное «ковыряние в каналах».

Вот так выглядит один из вариантов восстановления депульпированного зуба — керамическая накладка. Для ее изготовления снимается оттиск с зуба, и сама вкладкаа изготавливается в зуботехнической лаборатории. Уже в следующее посещение она вклеивается в зуб специальным цементом. Такой вариант гораздо более долговечен по сравнению со стандартной методикой пломбировки зуба

7. Время, затраченное на лечение.

В конечном счете, чтобы провести все этапы лечения на должном уровне для неосложненного первичного лечения каналов (т.е. когда зуб впервые вскрывается), скажем, бокового зуба (у которых обычно не меньше 3-4каналов) требуется 1-1,5 часа рабочего времени. И это только работа в каналах до момента их пломбировки. Без учета реставрации самого зуба. Если же намечается перелечивание ранее депульпированных зубов, то здесь затраты времени могут быть намного больше. Т.к. обычно врач сталкивается с дополнительными трудностями – необходимость извлечения инородных тел из канала (обломки инструментов, удаление штифтов), распломбировки старого материала (раньше, например, нередко для пломбировки каналов применялись цементы, выбить их из канала – весьма трудоемкая задача). Поэтому повторное лечение каналов зачастую разбивается на несколько посещений.

Вот так довольно кратко и схематично можно представить современный процесс эндодонтического лечения. Безусловно, в короткой статье довольно трудно охватить все аспекты подробно, поэтому постараюсь в других статьях на примере конкретных клинических случаев остановиться более подробно на важных тонкостях этого процесса.

Источник