Что значит склеротический тип сосцевидного отростка

Сформированный сосцевидный отросток в зависимости от условий, в которых он развивался (перенесенные ребенком общие заболевания, например рахит, воспалительное заболевание уха и т. д.), может быть хорошо пневматизирован (при нормальных условиях развития) либо содержать меньшее количество ячеек (клеток) или даже быть лишенным воздухоносных полостей (за исключением постоянного антрума, развивающегося из барабанной полости).

Таким образом, встречаются различные, весьма вариабильные типы строения отростков, которые обычно сводят к трем-четырем: пневматическое строение отростка (с большим количеством ячеек, заполняющих весь отросток, обусловливающих тонкость его кортикального слоя и распространяющихся и на другие части височной кости); диплоетическое (спонгиозное, губчатое) строение (отросток выпол нен мелкими полостями, содержащими костный мозг; скудное количество ячеек имеется лишь по соседству с антрумом); склеротическое (компакт ное) строение (ячейки отсутствуют, и отросток построен пз плотной, иногда, как слоновая кость, костной ткани); наконец, смешанное строение.

Пневматические отростки различаются еще как полностью и частично пневматические. Полностью пневматические отростки в свою очередь разделяются на:

1) отростки с крупными ячейками и тонкими перегородками,

2) с меньшим количеством ячеек и толстыми перегородками между ними,

3) с относительно небольшим числом ячеек, рассеянных по всему отростку.

В действительности приходится наблюдать височные кости с самым разнообразным, смешанным строением сосцевидных отростков.

Что касается преобладания (по частоте) того или пного типа строения отростка, то данные занимавшихся этим вопросом авторов весьма различны. Так, по Цукеркандлю (Zuckerkandl), пневматическое строение наблюдается в 36,8%, смешанное (частью диплоетическое, частью пневматическое)—в 43,2%, диплоетическое или склеротическое—в 20%; по С. Н. Ящинскому, пневматическое строение имеет место в 60%, диплоетическое—в 15%, склеротическое—в 15%, смешанное—в 10%; С. И. Елизаровский наблюдал пневматическое строение в 24,6%, диплоетическое— в 46%, смешанное—в 29,4%; Д. Г. Рохлини А. Е. Рубашева пневматическое строение видели в 44,8%, споигиозное—в 27,6%, частично-ппевматическое—в 5,9% (все цифры взяты по отношению к 77,3%, в которых отростки обеих височных костей имели симметричное строение).

Асимметрия в строении сосцевидных отростков наблюдается не менее нем в 20—25% случаев (Е. Б. Нейштадт). Топография ячеек височной кости имеет важное клиническое (хирургическое) значение. Она изучена Муре, И. Д. Работновым, К. А. Орлеанским и др.

При хорошо выраженной пневматической структуре сосцевидного отростка (равным образом височной кости) разчичаются определенные группы ячеек. Знание их необходимо, распространение по этим группам ячеек инфекции на те или иные образования, с которыми они контактируют.

— Вернуться в оглавление раздела «Анатомия человека.»

Источник

Что значит склеротический тип сосцевидного отростка

1. Аббревиатуры:

• Фенестральный отосклероз (ФОто)

• Кохлеарный отосклероз (КОто)

2. Синонимы:

• Отоспонгиоз, фенестральный отоспонгиоз, кохлеарный отоспонгиоз

3. Определения:

• Патологические литические губчатые очаги в костном лабиринте неизвестной этиологии:

о Изначально очаги перифенестральные (ФОто), затем процесс прогрессирует, окружая улитку (ФОто + КОто)

• Щель перед окном: фиброзно-хрящевая расщелина между внутренним и средним ухом сразу же спереди от овального окна:

о Также называется «кохлеарной щелью»

1. Общая характеристика:

• Лучший диагностический критерий:

о КТ височных костей: литические (отоспонгиозные) очаги в костном лабиринте

• Локализация:

о ФОто: начинается в области переднего края овального окна (щель перед окном):

— Может захватывать любую часть костной ткани вдоль медиального края внутреннего уха

о КОто: поражает перикохлеарный костный лабиринт

• Размер:

о Миллиметровые точечные/линейные очаги; могут сливаться

• Морфология:

о ФОто: чаще всего овоидные бляшки

о КОто: овоидные или линейные (сливные очаги)

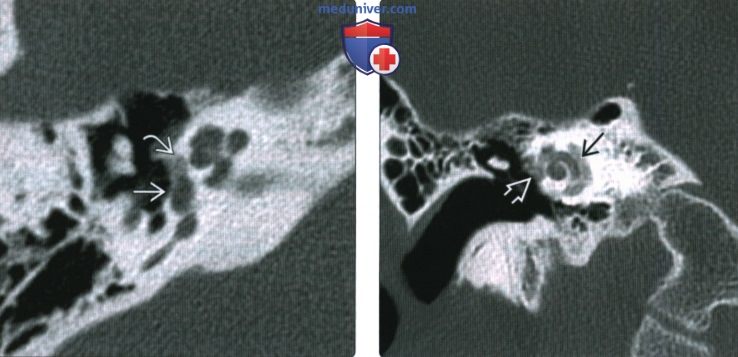

(Справа) При корональной КТ правой височной кости у пациента со смешанной тугоухостью визуализируется рентгенонегативное «гало» вокруг улитки, обусловленное кохлеарным отосклерозом. Обратите также внимание на сопутствующий фенестральный отосклероз.

2. КТ при отосклерозе:

• КТ с КУ:

о Не играет роли в диагностике отосклероза

• КТ в костном окне:

о Ранние изменения на КТ височных костей:

— Первичные изменения: рентгенонегативный фокус в области переднего края овального окна (ФОто)

— Поражение всех краев овального и круглого окон

— Возможно поражение слуховой капсулы внутреннего уха (КОто)

— Симптом двойного кольца или рентгенонегативное «гало», окружающее улитку, в случае тяжелого КОто

— При прогрессировании болезни возможно поражение любой части костного лабиринта, в том числе латеральной стенки наружного слухового канала

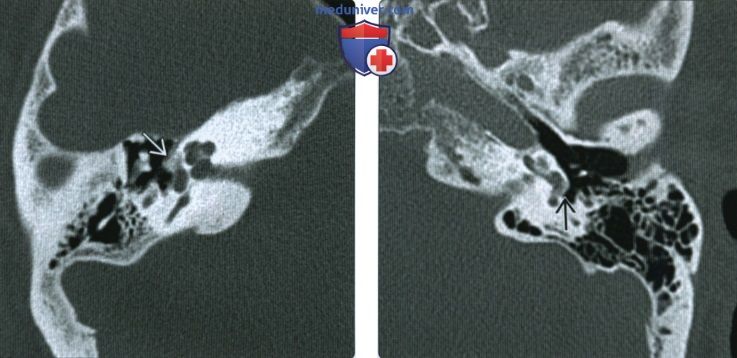

о Поздние, хронические (фаза заживления) изменения на КТ височных костей:

— ФОто: скопления вновь образованной костной ткани вдоль краев овального и круглого окон:

Бляшки могут приводить к окклюзии овального ± круглого окна

— КОто: смешанные рентгенонегативные-плотные очаги в костном лабиринте

3. МРТ при отосклерозе:

• Т2 ВИ:

о Тонкосрезовая МРТ Т2 высокого разрешения: отосклероз (даже распространенный) может не определяться

о В больших бляшках может обнаруживаться легкое повышение интенсивности сигнала

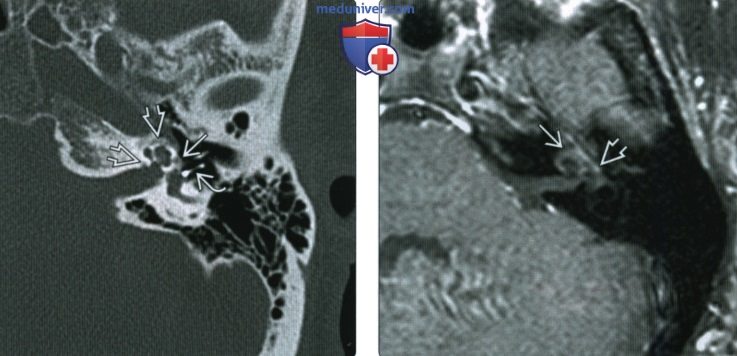

• Т1 ВИ С+:

о Контрастирующиеся точечные очаги в медиальной стенке среднего уха (ФОто) ± перикохлеарные очаги в костном лабиринте (КОто):

— Наиболее очевидны при сочетании ФОто и КОто

о В тяжелых случаях контрастирующиеся участки могут обнаруживаться повсюду в костном лабиринте

4. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о КТ височных костей

• Выбор протокола:

о МРТ Т1 С+: контрастирующиеся очаги в активной фазе отосклероза

о При МРТ высокого разрешения (Т2) можно пропустить отосклероз

(Справа) При аксиальной КТ левой височной кости визуализируется отоспонгиозная бляшка смешанной (склеротической и рентгено-негативной) структуры, приводящая к обструкции круглого окна. Отосклероз предрасполагает к невозможности протезирования стремечка и затрудняет кохлеарную имплантацию.

в) Дифференциальная диагностика отосклероза:

1. Хронический средний отит с тимпаносклерозом:

• Клиника: явное хроническое заболевание среднего уха-сосцевидного отростка

• Визуализация: поствоспалительное скопление вновь сформированной костной ткани, не ограниченное овальным и круглым окнами, как в большинстве случаев ФОто:

о Обнаруживается в барабанной перепонке (БП), среднем ухе, слуховых косточках, сосцевидном отростке

о Скопление костной ткани неправильной формы, с неровными краями, в области овального окна

2. Болезнь Педжета височной кости:

• Клиника: заболевание костей пожилого возраста (>50 лет)

• Визуализация: как правило, диффузное поражение основания черепа:

о Диффузное вовлечение костного лабиринта, не ограниченное латеральной стенкой

о Обычно выглядит как диффузное поражение височной кости в виде «ваты»

3. Фиброзная дисплазия височной кости:

• Клиника: заболевание костей молодого возраста (

(Справа) При аксиальной МРТ Т1ВИ С+ FS у этого же пациента определяется контрастное усиление спереди от овального окна (щель перед окном) и вокруг улитки (фенестральный и кохлеарный отосклероз, соответственно).

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Неизвестна

• Генетика:

о Спорадическая или аутосомно-доминантная трансмиссия гена

• Развитие костной слуховой капсулы: три слоя:

о Тонкий внутренний эндостеальный слой

о Средний слой, образованный смешанной эндо- и интрахондральной костью (здесь возникает отосклероз)

о Наружный периостеальный слой

• Прогрессирование отосклероза в норме:

о Начинается в щели перед окном (ФОто)

о Распространяется из щели перед окном кзади вдоль краев овального окна ко круглому окну

о При дальнейшей активности процесса происходит распространение в слуховую капсулу (с наличием ФОто и КОто)

• Активный ФОто: фиксация основания стремечка в нише овального окна:

о ФОто в виде «бублика»: анкилоз основания стремечка

о Патофизиология кондуктивной тугоухости

• КОто приводит к нейросенсорной тугоухости:

о Лучшая гипотеза: поражение спиральной связки

о Вторичная гипотеза: повреждение клеток улиткового нерва токсическими протеазами

2. Стадирование, классификация отосклероза:

• КТ-градация отосклероза Симонса/Феннинга (2005) характеризуется высокой согласованностью результатов у одного/разных исследователей:

о 1 степень: только фенестральный отосклероз

о 2 степень: локальное «пятнистое» поражение улитки (± фенестральное поражение):

— До базального завитка улитки (2А степень)

— До среднего/апикального завитков (2В степень)

о 3 степень: диффузное сливное кохлеарное (±фенестральное) поражение

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Сосудистое пятно за БП при отоскопии = симптом Шварца:

о Обусловлен активными зонами отосклероза вдоль краев овального и круглого окон или сразу же под мысом улитки

• Анкилоз основания стремечка: неподвижность стремечка при попытке его вытягивания хирургом

4. Микроскопические особенности:

• Энхондральный слой костного лабиринта: формирование неправильной губчатой, васкуляризованной, декальцифицированной костной ткани

• Три патологические фазы отосклероза:

о Острая фаза: накопление островков остеоида

о Подострая фаза: спонгиозное ремоделирование и ограниченная резорбция костной ткани, обусловленная остеокластами

о Хроническая-склеротическая фаза: формирование остеобластами неправильных включений костной ткани, напоминающих мозаику

• «Остеоспонгиоз» лучше описывает активный процесс заболевания

• В хронической фазе (заживления) выглядит истинным склеротическим

• Может быть гистологически неотличимым от болезни Педжета

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Двухсторонняя прогрессирующая кондуктивная (ФОто) или смешанная (ФОто + КОто) тугоухость

• Другие признаки/симптомы:

о Тиннитус (звон в ушах)

о Отоскопия: сосудистое пятно за БП = симптом Шварца

• Клинический профиль:

о Молодой взрослый с необъяснимой двухсторонней прогрессирующей кондуктивной (ФОто) или смешанной (ФОто + КОто) тугоухостью

2. Демография:

• Возраст:

о Возникает на 2-3 десятках лет жизни

• Пол:

о М:Ж= 1:2

• Эпидемиология:

о Возникает у 1 % населения

о Наиболее типичный тип отосклероза: изолированный ФОто (85%), КОто обнаруживается у 15%

о У взрослых пациентов кондуктивная тугоухость в 90% случаев обусловлена ФОто

3. Течение и прогноз:

• ФОто: прогрессирующая тугоухость

• КОто: при отсутствии лечения прогрессирует вплоть до глубокой глухоты

4. Лечение:

• ФОто: стапедэктомия с протезированием стремечка:

о Результаты ухудшаются при сопутствующем КОто

о При облитерации круглого окна протезирование стремечка невозможно

о При снижении высоты ниши овального окна (

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 18.3.2021

Источник

Мастоидит

Мастоидит — воспалительное поражение сосцевидного отростка височной кости инфекционного генеза. Чаще всего мастоидит осложняет течение острого среднего отита. Клинические проявления мастоидита включают подъем температуры тела, интоксикацию, боли и пульсацию в области сосцевидного отростка, отечность и гиперемию заушной области, боль в ухе и снижение слуха. Объективное обследование при мастоидите заключается в осмотре и пальпации заушной области, отоскопии, аудиометрии, рентгенографии и КТ черепа, бактериологическом посеве отделяемого из уха. Лечение мастоидита может быть медикаментозным и хирургическим. В его основе лежит антибиотикотерапия и санация гнойных очагов в барабанной полости и сосцевидном отростке.

МКБ-10

Общие сведения

Сосцевидный отросток представляет собой выступ височной кости черепа, расположенный позади ушной раковины. Внутренняя структура отростка сформирована сообщающимися ячейками, которые разделены между собой тонкими костными перегородками. У разных людей сосцевидный отросток может иметь различное строение. В одних случаях он представлен крупными заполненными воздухом ячейками (пневматическое строение), в других случаях ячейки мелкие и заполнены костным мозгом (диплоэтическое строение), в третьих — ячеек практически нет (склеротическое строение). От типа строения сосцевидного отростка зависит течение мастоидита. Наиболее склонны к появлению мастоидита лица с пневматическим строением сосцевидного отростка.

Внутренние стенки сосцевидного отростка отделяют его от задней и средней черепных ямок, а специальное отверстие сообщает его с барабанной полостью. Большинство случаев мастоидита возникает как следствие перехода инфекции из барабанной полости в сосцевидный отросток, что наблюдается при остром среднем отите, в отдельных случаях при хроническом гнойном среднем отите.

Причины мастоидита

В зависимости от причины возникновения в отоларингологии различают отогенный, гематогенный и травматический мастоидит.

- Отогенный. Наиболее часто возникает вторичный мастоидит, обусловленный распространением инфекции в сосцевидный отросток из барабанной полости среднего уха. Его возбудителями могут быть палочка инфлюэнцы, пневмококки, стрептококки, стафилококки и др. Переходу инфекции из полости среднего уха способствует нарушение ее дренирования при позднем прободении барабанной перепонки, несвоевременном проведении парацентеза, слишком малом отверстии в барабанной перепонке или его закрытии грануляционной тканью.

- Гематогенный. В редких случаях наблюдается мастоидит, развившийся в следствие гематогенного проникновения инфекции при сепсисе, вторичном сифилисе, туберкулезе.

- Травматический. Первичный мастоидит возникает при травматических повреждениях ячеек сосцевидного отростка вследствие удара, огнестрельного ранения, черепно-мозговой травмы. Благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов в таких случаях является кровь, излившаяся в ячейки отростка в результате травмы.

Появлению мастоидита способствует:

- повышенная вирулентность патогенных микроорганизмов

- ослабленное состояние общего при хронических заболеваниях (сахарный диабет, туберкулез, бронхит, гепатит, пиелонефрит, ревматоидный артрит и пр.)

- патология носоглотки (хронический ринит, фарингит, ларинготрахеит, синусит)

- наличие изменений в структурах уха в связи с перенесенными ранее заболеваниями (травмы уха, аэроотит, наружный отит, адгезивный средний отит).

Патогенез

Начало мастоидита характеризуется воспалительными изменениями слизистого слоя ячеек сосцевидного отростка с развитием периостита и скоплением жидкости в полостях ячеек. Из-за выраженной экссудации эта стадия мастоидита получила название экссудативной. Воспалительная отечность слизистой приводит к закрытию отверстий, сообщающих ячейки между собой, а также отверстия, соединяющего сосцевидный отросток с барабанной полостью. В результате нарушения вентиляции в ячейках сосцевидного отростка, в них падает давление воздуха. По градиенту давлений в ячейки начинает поступать транссудат из расширенных кровеносных сосудов. Ячейки заполняются серозным, а затем серозно-гнойным экссудатом. Длительность первой стадии мастоидита у взрослых составляет 7-10 дней, у детей чаще 4-6 дней. В конечном итоге экссудативной стадии мастоидита каждая ячейка имеет вид эмпиемы — заполненной гноем полости.

Далее мастоидит переходит во вторую стадию — пролиферативно-альтеративную, в которой гнойное воспаление распространяется на костные стенки и перегородки сосцевидного отростка с развитием остеомиелита — гнойного расплавления кости. Одновременно с этим происходит образование грануляционной ткани. Постепенно перегородки между ячейками разрушаются и формируется одна большая полость, заполненная гноем и грануляциями. Так, в результате мастоидита возникает эмпиема сосцевидного отростка. Прорыв гноя через разрушенные стенки сосцевидного отростка приводит к распространению гнойного воспаления на соседние структуры и развитию осложнений мастоидита.

Классификация

Выделяют две клинические формы мастоидита: типичную и атипичную. Атипичная (латентная) форма отличается медленным и вялым течением без ярко выраженных характерных для мастоидита симптомов. Отдельно выделяют группу верхушечных мастоидитов, к которым относится мастоидит Бецольда, мастоидит Орлеанского и мастоидит Муре. По стадии воспалительного процесса мастоидит классифицируется как экссудативный и истинный (пролиферативно-альтеративный).

Симптомы мастоидита

Мастоидит может появляться одновременно с возникновением гнойного среднего отита. Но чаще всего он развивается на 7-14 день от начала отита. У детей первого года жизни из-за особенности строения сосцевидного отростка мастоидит проявляется в форме отоантрита. У взрослых мастоидит манифестирует выраженным ухудшением общего состояния с подъемом температуры до фебрильных цифр, интоксикацией, головной болью, нарушением сна. Больные мастоидитом жалуются на шум и боль в ухе, ухудшение слуха, интенсивную боль за ухом, чувство пульсации в области сосцевидного отростка. Боль иррадиирует по ветвям тройничного нерва в височную и теменную область, орбиту, верхнюю челюсть. Реже при мастоидите наблюдается боль во всей половине головы.

Указанные симптомы при мастоидите обычно сопровождаются обильным гноетечением из наружного слухового прохода. Причем количество гноя заметно больше, чем объем барабанной полости, что свидетельствует о распространении гнойного процесса за пределы среднего уха. С другой стороны, гноетечение при мастоидите может не наблюдаться или быть незначительным. Это происходит при сохранении целостности барабанной перепонки, закрытии перфоративного отверстия в ней, нарушении оттока гноя из сосцевидного отростка в среднее ухо.

Объективно при мастоидите отмечается покраснение и отечность заушной области, сглаженность расположенной за ухом кожной складки, оттопыренность ушной раковины. При прорыве гноя в подкожную жировую клетчатку происходит формирование субпериостального абсцесса, сопровождающегося резкой болезненностью при прощупывании заушной области и симптомом флюктуации. Из области сосцевидного отростка гной, расслаивая мягкие ткани головы, может распространиться на затылочную, теменную, височную область. Происходящее в результате воспаления тромбирование сосудов, кровоснабжающих кортикальный слой кости сосцевидного отростка, приводит к некрозу надкостницы с прорывом гноя на поверхность кожи головы и формированием наружного свища.

Осложнения

Распространение гнойного воспаления в самом сосцевидном отростке происходит по наиболее пневматизированным ячейкам, что обуславливает разнообразие возникающих при мастоидите осложнений и их зависимость от строения сосцевидного отростка. Воспаление перисинуозной группы ячеек приводит к поражению сигмовидного синуса с развитием флебита и тромбофлебита. Гнойное разрушение перифациальных ячеек сопровождается невритом лицевого нерва, перилабиринтных — гнойным лабиринтитом. Верхушечные мастоидиты осложняются затеканием гноя в межфасциальные пространства шеи, в результате чего гноеродные микроорганизмы могут проникнуть в средостение и вызвать появление гнойного медиастинита.

Распространение процесса в полость черепа приводит к возникновению внутричерепных осложнений мастоидита (менингита, абсцесса головного мозга, энцефалита). Поражение пирамиды височной кости обуславливает развитие петрозита. Переход гнойного воспаления на скуловой отросток опасен дальнейшим заносом инфекции в глазное яблоко с возникновением эндофтальмита, панофтальмита и флегмоны глазницы. У детей, особенно младшего возраста, мастоидит может осложниться формированием заглоточного абсцесса. Кроме того, при мастоидите возможно гематогенное распространение инфекции с развитием сепсиса.

Диагностика

Как правило, диагностика мастоидита не представляет для отоларинголога никаких сложностей. Затруднения возникают в случае малосимптомной атипичной формы мастоидита. Диагностика мастоидита основывается на характерных жалобах пациента, анамнестических сведениях о перенесенной травме или воспалении среднего уха, данных осмотра и пальпации заушной области, результатах отоскопии, микроотоскопии, аудиометрии, бакпосева выделений из уха, компьютерной томографии и рентгенологического исследования.

- Отоскопия. При мастоидите выявляются типичные для среднего отита воспалительные изменения со стороны барабанной перепонки, при наличие в ней отверстия отмечается обильное гноетечение. Патогномоничным отоскопическим признаком мастоидита является нависание задне-верхней стенки слухового прохода.

- Исследование слуховой функции. Аудиометрия и исследование слуха камертоном позволяют установить степень тугоухости у пациента с мастоидитом.

- Рентгенография височной кости. В экссудативной стадии мастоидита обнаруживает завуалированные в результате воспаления ячейки и нечетко различимые перегородки между ними. Рентгенологическая картина пролиферативно-альтеративной стадии мастоидита характеризуется отсутствием ячеистой структуры сосцевидного отростка, вместо которой определяется одна или несколько больших полостей. Лучшая визуализация достигается при проведении КТ черепа в области височной кости.

Наличие осложнений мастоидита может потребовать дополнительной консультации невролога, нейрохирурга, стоматолога, офтальмолога, торакального хирурга, проведения МРТ и КТ головного мозга, офтальмоскопии и биомикроскопии глаза, рентгенографии органов грудной клетки.

Лечение мастоидита

Лечебная тактика при мастоидите зависит от его этиологии, стадии воспалительного процесса и наличия осложнений. Медикаментозная терапия мастоидита проводится антибиотиками широкого спектра действия (цефаклор, цефтибутен, цефиксим, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, амоксициллин, ципрофлоксацин и др.). Дополнительно применяют антигистаминные, противовоспалительные, детоксикационные, иммунокоррегирующие препараты. Проводят лечение осложнений.

При отогенной природе мастоидита показана санирующая операция на среднем ухе, по показаниям — общеполостная операция. Отсутствие в барабанной перепонке обеспечивающего адекватное дренирование отверстия является показанием к проведению парацентеза. Через отверстие барабанной перепонки производят промывания среднего уха лекарственными препаратами. Мастоидит в экссудативной стадии может быть излечен консервативным путем. Мастоидит пролиферативно-альтеративной стадии требует хирургического вскрытия сосцевидного отростка (мастоидотомии) для ликвидации гноя и послеоперационного дренирования.

Профилактика мастоидита

Предупреждение отогенного мастоидита сводится к своевременной диагностике воспалительного поражения среднего уха, адекватному лечению отитов, своевременному проведению парацентеза барабанной перепонки и санирующих операций. Корректная терапия заболеваний носоглотки и быстрая ликвидация инфекционных очагов также способствуют профилактике мастоидита. Кроме того, имеет значение повышение работоспособности иммунных механизмов организма, что достигается ведением здорового образа жизни, правильным питанием, при необходимости — иммунокоррегирующей терапией.

Источник