- СИРОТСКИЙ

- Смотреть что такое «СИРОТСКИЙ» в других словарях:

- Значение слова «сиротский»

- сиро́тский

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Хлебные традиции и обычаи древних Славян

- Хлеб – Царь стола

- Сколотки, Богданы и любоделанные: сироты в русской деревне

- Что и откуда мы знаем о социальной жизни в русской деревне конца XIX — начала XX века

- Как относились к сиротам и как складывалась их судьба

- Опека сирот в семье

- Опека сирот вне семьи

- Зачем становились опекунами

- Судьба сирот без опеки

- Как поступали с внебрачными детьми

- История Липы Баниной и ее пяти внебрачных детей

СИРОТСКИЙ

Толковый словарь Ушакова . Д.Н. Ушаков. 1935-1940 .

Смотреть что такое «СИРОТСКИЙ» в других словарях:

сиротский — СИРОТА, Шы, мн. оты, от, отам, м. и ж. Ребёнок или несовершеннолетний, у к рого умер один или оба родителя. Круглый с. (без отца и матери). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Сиротский — прил. 1. соотн. с сущ. сирота I, связанный с ним 2. Свойственный сироте [сирота I], характерный для него. отт. перен. разг. Бедный, скудный, убогий. 3. Принадлежащий сиротам [сирота I 1.]. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

сиротский — сиротский, сиротская, сиротское, сиротские, сиротского, сиротской, сиротского, сиротских, сиротскому, сиротской, сиротскому, сиротским, сиротский, сиротскую, сиротское, сиротские, сиротского, сиротскую, сиротское, сиротских, сиротским, сиротской … Формы слов

сиротский — сир отский … Русский орфографический словарь

сиротский — … Орфографический словарь русского языка

сиротский — ая, ое. 1. к Сирота. С ая доля. С ая жизнь, с ое житьё. С ая печаль, тоска. // Бедный, скудный, убогий. На мальчике короткое с ое пальтишко. С. вид заброшенного дома. С ая зима (тёплая, без сильных морозов). 2. Устар. Относящийся к попечительству … Энциклопедический словарь

Сиротский — 347414, Ростовской, Дубовского … Населённые пункты и индексы России

сиротский — ая, ое. см. тж. сиротски, по сиротски 1) а) к сирота С ая доля. С ая жизнь, с ое житьё. С ая печаль, тоска. б) отт. Бедный, скудный … Словарь многих выражений

сиротский — сирот/ск/ий … Морфемно-орфографический словарь

сиротский дом — сиропитательный дом, сиротский приют, воспитательный дом, приют, сиротка Словарь русских синонимов. сиротский дом сущ., кол во синонимов: 5 • воспитательный дом (4) … Словарь синонимов

Источник

Значение слова «сиротский»

1. Прил. к сирота. Сиротская доля. □ Лишилась я родителей… Слыхали ночи темные, Слыхали ветры буйные Сиротскую печаль. Н. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо. || перен. Бедный, скудный, убогий. [Савва Ильич] каждое утро бежит на почту в сиротском пальтишке, выставив потертые локти. Тендряков, Свидание с Нефертити.

2. Устар. Относящийся к попечительству о сиротах, предназначенный для сирот. Сиротский приют. Сиротский дом.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

СИРО’ТСКИЙ, ая, ое. 1. Прил. к сирота. Сиротская доля. Сиротское житье трудное. М. Горький. || Принадлежащий сиротам, обеспечивающий сирот (устар.). С. капитал. 2. Прил., по знач. связанное с воспитанием и защитой сирот (устар.). Сиротское попечительство. С. суд. С. дом. ◊

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

сиро́тский

1. связанный, соотносящийся по значению с существительным сирота

3. устар. связанный с попечительством о сиротах, предназначенный для сирот

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: переиначить — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Хлебные традиции и обычаи древних Славян

Хлебные традиции и обычаи древних славян являются неотъемлемой частью культурного наследия Русской нации. Хлеб всегда был незаменимым спутником человека во все времена и существует почти столько, сколько и само человечество. Во многовековой истории целых хлебных народов и наций, с хлебом связано множество — поверий, обрядов, сказок, праздников, традиций и ритуалов.

Хлеб – Царь стола

Издавна на Руси говорили «Хлеб – Царь стола» . Стол без хлеба называли «сиротским престолом» . В этих крылатых фразах скрыта та великая благодарность и уважение к хлебу, которая на протяжении многовековой истории смогла отразится в различных обрядах, праздниках и обычаях Славянских народов. Предки считали хлеб плодом чрева матери Земли.

Западные и восточные Славяне улаживали хлебные ковриги перед иконами, свидетельствуя о покаянии и верности господу Богу. В поле зерно для посевов могли выносить только мужчины, предварительно раздевшись донага, этот жест символизировал союз с Матерью Землей.

Полезно знать: хлебушек для предков являлся символом земли, поэтому древние Славяне не резали хлеб, а разламывали руками.

С давних времён традиция встречать дорогих гостей хлебом и солью демонстрирует благополучие хозяйского дома и проявленное гостеприимство. Отведать кусочек с солью означало вступить с хозяевами в дружеские связи, разделить поровну все тяготы и заботы.

Отправившись в гости и застав хозяев за трапезой, вместо приятного аппетита использовали выражение «хлеб да соль вашему дому» , желая мудрыми словами благополучия и процветания гостеприимным хозяевам, которые встречая гостей в первую очередь на стол выставляли каравай и солонку. По сей день дворы знаменитые своим гостеприимством называют хлебосольными.

В рождественские праздники в каждой избе в углу под иконами находился большой ячменный или овсяный стоп, знак плодородия и символ благодарности к будущему урожаю. Блины считались священной выпечкой, ведь блин и каравай по форме напоминали солнце, а как известно солнце для славян высшее божество. Перед празднованием Пасхи в крайнюю пятницу, выпекали пасхальные куличи, священный символ светлого праздника.

Полезно знать: история пасхального кулича берет свое начало с древних языческих времен, задолго до появления христианства.

Существовала традиция выпекать хлебушек в форме кольца. Через отверстие этого оберега смотрели на людей, защищая себя от дурного сглаза. Перед тем как поставить выпекать хлеб хозяйка трижды осенял опару крестом, крестила три раза первую и последнюю буханку. Ни одно сватовство не обходилось без хлеба. С Караваем и солью на рушнике встречали молодоженов и дорогих гостей по возвращению с венчания. Ковригу использовали в качестве оберега уложив рядом с новорожденным в колыбель, брали с собой в дорогу, чтобы охранял путешественника в пути и напоминал о доме. Хлеб использовали при обряде новоселья. В новый дом на ночь впускали кошку или петуха, затем внутрь строения заносили священную икону и ковригу.

Полезно знать: хлебушек у Славян имел особый юридический статус, способствовал налаживанию отношений в семье и обществе, выступал в роли своеобразной печати в договорах, спорах и обрядах.

Смеяться над хлебом считалось большим грехом , а небрежное отношение даже с крошками могло привести к нехватке денег и голоду. Оставить надкусанным кусок хлеба грозило потерей счастья и силы, запрещалось отламывать новый ломоть не доев первого. Никогда буханку не клали на голый стол без скатерти, а тем более коркой вниз, это считалось святотатством. С хлебом провожали на фронт и встречали с войны. Поминки также не обходились без хлеба, которым поминали умершего.

Другого более значимого символа в жизни человека, чем хлебушек просто не существует. О хлебе написано множество стихов, рассказов, книг, сказок. Ценить и уважать хлебушек нас учили с самого детства, в семье, детском саду, школе. В нашем сознании наряду, с такими благородными словами как Мать, Отец, Родина, Жизнь всегда будет присутствовать уважение и любовь к хлебу.

Источник

Сколотки, Богданы и любоделанные: сироты в русской деревне

Почему внебрачным детям давали особые имена, что такое подворное кормление, каких сирот отпускали «в куски», а также история Липы Баниной и ее пяти внебрачных детей

Что и откуда мы знаем о социальной жизни в русской деревне конца XIX — начала XX века

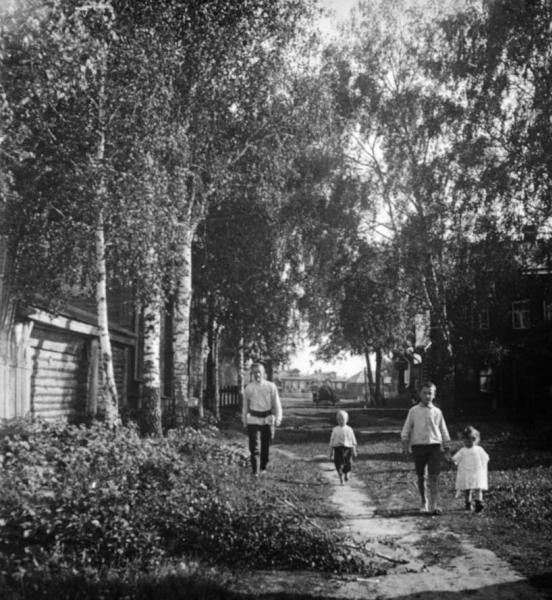

Русская дореволюционная деревня была своего рода terra incognita для жителей города, отдельный мир, сильно отличавшийся от довольно хорошо описанного городского и дворянского уклада того времени. В деревне была своя, очень жесткая, социальная иерархия. «Девка», выходя замуж, становилась сначала «молодухой», затем «бабой» — замужней и с ребенком, потом, через некоторое время, — «старухой». Каждой роли в этой системе предписывались определенные правила поведения, смена роли была жестко регламентирована, а выпадение из этой нормативной иерархии приводило к вытеснению человека за пределы деревенского социума. В этом смысле, когда ребенок оказывался без родителей, он попадал в социальный вакуум, терял свой статус. Чтобы вернуть его, он должен был вновь обрести семью. Это было непросто и далеко не всегда получалось. Еще сложнее было внебрачным детям. Появившиеся на свет «беззаконно», без отца, они вытеснялись из общества, их не любила мать, родственники, жители села — все обижали и подчеркивали их инаковость.

Откуда мы знаем о том, как была устроена социальная жизнь в дореволюционной деревне и как традиционное общество обращалось с сиротами и «сколотками», как часто называли внебрачных детей?

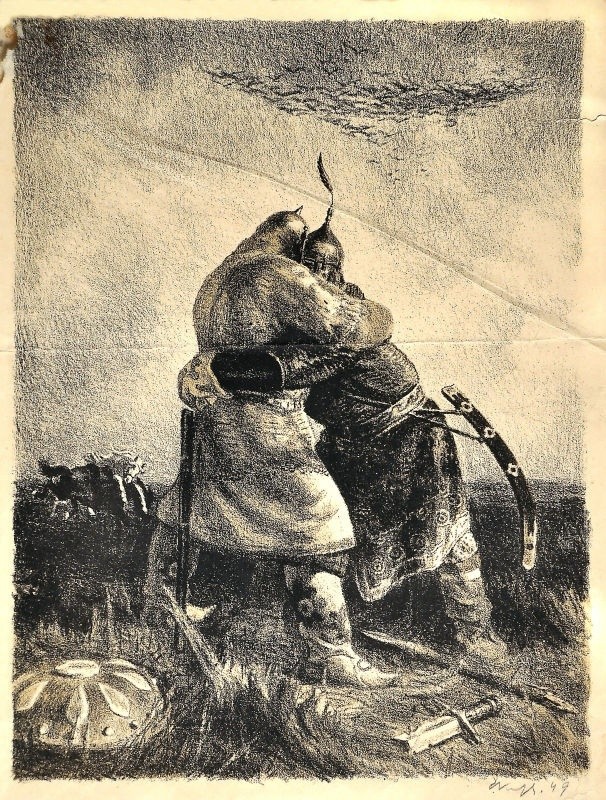

Во-первых, это, конечно, фольклор: в нем выкристаллизовывалась традиция, неписаные правила, по которым жила деревня. Сирота в фольклоре — социально и ритуально маргинальный персонаж, его статус похож на статус нищего — посредника между Богом и людьми. Связь сироты и Бога отчетливо выражается в пословицах и поговорках: «За сирого и вдового сам Бог на страже стоит», «Дал Господь сиротинке роток — даст и хлеба кусок». Статус сироты как посредника между людьми и высшими силами определял и мотивы, которые лежали в основе оказания помощи сироте: кормление сироты считалось богоугодным делом и в глазах деревенского сообщества было похоже на подаяние нищему, отдаче денег в церковь; помогая нищему, человек после смерти ожидал отпущения грехов и достойного существования в загробном мире. Внебрачные же дети в фольклоре хотят любым способом вернуть свое законное положение; часто они драчливые и буйные, что закрепляется в бродячем сюжете «Бой отца с сыном» об Илье Муромце и Сокольнике.

Во-вторых, один из главных источников о жизни крестьян в конце XIX века — результаты работы князя Вячеслава Николаевича Тенишева и основанного им в 1898 году «Этнографического бюро», собравшего беспрецедентный по своему охвату объем документального материала в 23 губерниях Центральной России. Тенишев издал программу по сбору этнографических сведений: почти 500 вопросов о всех сторонах жизни человека в деревне (о юридических нормах, деревенских обычаях, верованиях и т. п.). Сбор материала занял три года; программа рассылалась по губерниям. Отвечали на вопросы программы местные учителя, волостные писари, земские работники, священники, грамотные крестьяне. Они описывали, как «принято» поступать в том или ином случае, фиксировали отдельные интересные ситуации и отсылали в бюро. Материалы тенишевского «Этнографического бюро» уникальны и дают представление почти обо всех сторонах деревенской жизни на рубеже XIX–XX веков.

Ниже — несколько примеров, посвященных сиротам и внебрачным детям и показывающих разные типы ситуаций и вариантов развития событий. Большинство из них — материалы тенишевского архива, собранные в годах. Еще несколько — деревенский фольклор, источник сложно датируемый, но по определению описывающий давно устоявшиеся, традиционные нормы. При этом важно понимать, что тот образ крестьянской повседневности, который складывается на основе этих источников, — это все-таки конструкт. Гораздо чаще, чем норму, люди описывали исключительные, маргинальные случаи, а то, как было «обычно», оставалось за рамками этих описаний и лишь подразумевалось.

Как относились к сиротам и как складывалась их судьба

В лесу при долине громко пел соловей,

А я, мальчик, на чужбине позабыт от людей.

Позабыт, позаброшен с молодых юных лет,

Я остался сиротою, счастья, доли мне нет.

Вот и холод и голод, он меня изнурил,

А я, мальчик, еще молод это все пережил.

На чужой на сторонке боле жить не могу,

Тяжко-тяжко я болен, скоро-скоро помру.

Вот помру я, помру, похоронят меня,

И родные не знают, где могила моя.

На мою на могилку никто не придет,

Только ранней весной соловей пропоет.

Пропоет и просвищет и опять улетит,

Моя бедная могилка одинока лежит.

На мою бы могилку на четвертная вина,

Тут и все бы узнали, где могилка моя Каргопольский район, запись 1996 года. // Архив лаборатории фольклористики РГГУ. .

Сирота, безусловно, один из самых незавидных статусов в деревенской социальной иерархии. Например, в этой песне мальчик остается сиротой — и тут же исчезает счастье. Положенное человеку количество блага, необходимое для нормальной участи, — «доля» — пропадает. Он живет за пределами родной деревни, в чужой стороне, отделен от дома, болеет и скоро умрет. Однако жизненные траектории сирот в деревне (даже притом что они не выходили за пределы традиционных норм) бывали очень разными.

Опека сирот в семье

Вопросы опеки до появления в конце XIX века сельскохозяйственных приютов решались деревенским сходом. Сиротой можно было стать в случае смерти родителя или родителей, их умопомешательства, заключения в тюрьму. После этого над сиротой до наступления определенного возраста ( год) назначалась опека. Вот как описывает основные опекунские нормы один из документов тенишевского архива:

«До достижения совершеннолетия малолетние дети находятся под опекой своих родителей, отца и матери, которые считаются естественными опекунами как над личностью своих детей, так равно и над принадлежащим этим последним имуществом. Со смертью одного из родителей родительская и опекунская власть над малолетними детьми сосредоточивается вся, целиком, в руках одного, оставшегося в живых родителя. Когда и отец, и мать умерли, правами их по отношению к сиротам, отец которых не был выделен из своей родной семьи по мирскому раздельному приговору, обыкновенно пользуется глава семьи — дед, дядя и т. д.; если же отец малолетних был отделенный, самостоятельный домохозяин, то опека, по приговору сельского общества, возлагается на из ближайших родственников малолетних, по усмотрению схода. Отец и мать являются, как было замечено, естественными опекунами над личностью и имуществом своих малолетних детей, без всякого приговора сельского общества; при учреждении же опеки после смерти обоих родителей, при назначении опекуном из других родственников или же лица постороннего, чужого, составление о том приговора сходом является необходимым. Принятие на себя обязанностей опекуна над малолетними и их имуществом — ни для родственников, ни для лиц посторонних — необязательно» Нижегородская губерния // Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т 4. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

Круглые сироты поддерживались деревенским сообществом до наступления совершеннолетия и женитьбы — это благоприятный исход, если человек проявлял себя как благонадежный. Опекунство могли оформлять и старшие братья самого разного возраста, это поощрялось в деревне: сирота оставался в семье. В случае же смерти лишь одного родителя, отца, смотрели на поведение матери, и если оно было неблагонадежным, то ребенку назначали опекуна, часто из числа родственников:

«Так, например, в д. Кочкине раз осталась семья, состоящая из мальчика 16 лет и детей младшего возраста. Мир поддержал мальчика в течение полугода и затем поженил его, предоставив ему опеку над малолетними братьями и сестрами» Ярославская губерния // Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 2. Ч. 1. С. 64. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

При этом близких родственников, не исключая даже матери, в вопросах опеки могли обойти, если они казались неблагонадежными:

«Так, например, в д. Рождествене умер крестьянин Н. После него остался сын Иван и мать его. Мать еще при жизни покойного Н. не жила с ним в течение целых пяти лет, предшествовавших смерти покойного, а болталась где придется, т. к. отличалась своим легким разгульным поведением. Когда Н. умер, то при назначении опекунов мать, конечно, обошли, а опекуном назначили родного дядю» Ярославская губерния. Пошехонский уезд //Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 2. Ч. 1. С. 64. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

Опека сирот вне семьи

В случае неблагонадежности или отсутствия родственников мир поддерживал сирот разными способами — от этого потом в значительной степени зависела их судьба. Если у сироты было имущество, его могли продать и отправить сироту учиться в уездный город. Еще один путь — это вскормление за счет государства либо за счет ссуды: продавалось все имущество, деньги клались в банк, и проценты от этих денег обеспечивали ему существование. Вот сюжет из тенишевского архива о сиротах, живущих за счет ссуды:

«Прекрасный летний день. На крыльце Починковского волостного правления в ленивых позах — помощник писаря, сторож, рассыльные. Тут же прямо на земле сидит (то есть вытянув горизонтально ноги) молодая бабенка. Наряд последней не изыскан, но все-таки скрашивается красным платком да кумачными оторочками ворота и рукавов сорочки. Бабенка не из бойких, а потому шутки волостных кавалеров задирательны, и бабенка злится. Она в волости по делу, для нее важному: ей хочется взять билет на сторону, охота от мужа отбиться.

Осталась она круглой сиротой малолетняя с малолетним братом. Мир продал родительский домишко, деньги положил в „банку“, а прочее имущество с сиротами сдали под опеку их дяди. Братишка, подрастая, свертелся, стал заниматься всякими „художествами“: игрою в орлянку, ловеласничать… Да и тут же угодил Имеется в виду «угодил в переплет». . Девку дядя просватал на сторону за сына, глухонемого. Путного из этого брака ничего не вышло.

— Что же, тебе муж давно не люб, что ли? — спрашивали молодицу.

— Да чего, побать (то есть поговорить) не с кем… — залилась слезами бабенка.

Этого драматического положения молоденькой женщины волостная публика, умевшая только канючить, не могла понять.

Отдельного вида ей тоже не дадут, на то надо согласие мужа» Нижегородская губерния // Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 4. С. 347. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

Очень часто имущества у сирот не оставалось. На этот случай было предусмотрено несколько вариантов. Деньги собирались ото всех, «всем миром», затем их отдавали жителю деревни, который был согласен принять сироту, и он обеспечивал ему пропитание. Иногда кормить сироту могли себе позволить богатые крестьяне в деревне — в этом случае сирота отрабатывал свое содержание.

Еще существовало подворное кормление: сироты ходили из дома в дом поочередно и тем пропитывались до 12 лет. В случае подворного кормления, когда сирота нигде не задерживался подолгу, его судьба редко складывалась благополучно. Вот история про мальчика Филатку, бегавшего по дворам и выросшего бандитом:

«Когда остаются круглые сироты без всякого имущества, почти всегда находятся люди, которые берут их себе в дети и… обращаются с такими приемышами очень хорошо.

…Один мальчик остался на попечении мира; близких родных у него не было, имущества никакого, людей, желающих взять ребенка в дети, к несчастию, не нашлось. Так как четырехлетнего ребенка нельзя было бросить на улицу, то мир решил переводить его из двора в двор, с тем чтобы каждый кормил и одевал его в свой черед. При таких условиях жизнь ребенка, конечно, была очень плоха. Мальчик перенес много побоев, упреков, брани, голода и холода, спал без всякой постели, иногда у самого порога, и едва ли видел когда теплую ласку. Когда Филатка подрос, он уже без всякого призора бежал, куда ему вздумается, прибегал иногда и к нам; мальчика кормили обедом, моя мать давала ему холста на рубашки, а нас очень забавляла одна песня, которую пел Филатка. Я не помню ее содержание, нас смешили быстрый плясовой мотив этой песни и сурьезное, словно окаменелое лицо Филатки, вовсе не гармонирующее с веселым напевом. За свое пение Филатка получал от нас пятачок, а потому пел очень охотно.

При таком воспитании мудрено было ожидать, что из ребенка выйдет порядочное, и мальчик действительно начал красть, лгать, притворяться и хвастаться своими пороками. Помню, зимним вечером пришел к нам в кухню Филатка. Мальчику было лет 12. Разговорившись с работниками, Филатка начал хвастаться своим молодечеством: „Я, братцы, ничего не боюсь, вздумаю — двор подожгу, вздумаю — человека убью, а ворота ночью отворить да воров пустить — это мне все равно что плюнуть“.

— Врешь, хвастаешь, — возразили работники.

— Рука отсохни, если вру, хоть провалиться. Кто прошлой осенью обокрал? Это я с Павлененком.

Павлененок — это известный вор в нашем околотке.

— Все ты врешь, не возьмет тебя Павлененок.

— А вот взял, сам и позвал, пойдем, говорит, Филатка, ты парень ловкий. Вымазал меня сажей, дал нож. Увидят ночью черного, испугаются, убегут, а не испугаются — ножом пырни.

— Скажи, зачем ты Павлененку понадобился, он и без тебя справится.

— Меня послал к избе, чтобы работников к нему не допускал, — путал Филатка.

Своим хвастовством мальчик так напугал работников, что они не решились оставить Филатку без караула: кто знает, что у него на уме, пожалуй, и у нас ворота отворит и воров пустит.

— Слушай, поросенок, после твоих разговоров тебя бы следовало вон выгнать, только ночь очень темна, замерзнешь. Лезь ты в подполье, там тепло, а мы сверху на пол ляжем, вот и будет спокойно.

— А мне все равно, где спать, — согласился Филатка и улегся в подполье.

Когда работница рассказала нам, что Филатка ночует в подполье, моя мать нашла, что там его оставить нельзя: может задохнуться. Пришла работница в кухню.

— Филатка, лезь из подполья, матушка боится, что ты там задохнешься.

— Чего я полезу, мне и тут хорошо, где лег, там и спать буду.

Пошла туда моя сестра.

— Лезь, Филатка, из подполья.

— Дай 20 копеек — вылезу, не дашь — здесь заночую.

Работники возмутились.

— Ишь, поросенок, его накормили, приютили, от темной ночи укрыли, он же и денег просит.

— Не заплатят — здесь в подполье переночую.

Потолковала-потолковала сестра с Филаткой и дала ему 20 копеек. Вылез Филатка из подполья, смеется.

— У меня поучитесь, добрые люди, напоили меня, накормили, от темной ненастной ночи укрыли, да мне же и заплатили.

Теперь Филатка промышляет воровством и нищенством. В нищенстве он, говорят, часто выдает себя за слепого, закатывая глаза так, что остаются видны только одни белки» Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 3. С. 100–101. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

Зачем становились опекунами

Мотивы, по которым люди принимали опекунство, разнились: от идеи христианского милосердия до корыстных целей — поживиться за счет сироты.

«Одни говорят: „Отчего для Бога не покормить!“ Другие иногда высказывают ропот на их родителей, которые не позаботились при жизни устроить и обеспечить сирот. Участь девочек все-таки хуже: „Мальчишка так хоть в работники выйдет, а , кто ее знает, пожалуй, и избалуется по чужим людям, приведет ли еще Бог такую к закону, бог весть!“» Костромская губерния // Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 1. С. 30. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева.

Смысл фраз «отчего для Бога не покормить» или «я не из-за корысти взялся, а из-за Бога и сироты» в том, что, защищая сироту, ты замаливаешь свои грехи, отчитываешься за его воспитание не перед общиной, а перед Богом. Именно поэтому опекунами могли быть даже беднейшие крестьяне. Кроме того, такой поступок укреплял моральный авторитет человека в деревне.

Но не всегда людьми двигали только религиозные мотивы:

«Крестьянка — опекунша над своими детьми и имуществом Александра Ефимова из-под опеки продала лошадь и избу с надворными постройками самовольно, и попечители подали в волостной суд прошение о взыскании с ней проданного имущества или вырученных от продажи имущества денег» Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 7. Ч. 4. С. 246. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

Мелкое жульничество могло легко сойти с рук опекунам, особенно когда имущества было немного. Ведь продать вещи, оставшиеся после отца и матери, — это нормально и даже необходимо для того, чтобы прокормить сироту. Однако любая большая экономическая сделка в деревне всегда становилась известна.

При этом опекуны все же могли претендовать на имущество сирот, но делалось это в рамках установленных порядков:

«Опекают сирот до 21 года, а если девушка замуж выходит, тогда ранее. Был случай, что дядя взял себе сирот до совершеннолетия, и скотину, и хлеб, а землю в деревню сдал. А когда выросли, тогда он все им отдал, а землю опять посеяли, и скотину, и все хозяйство им направил, а приплод себе забрал» Новгородская губерния // Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 7. Ч. 4. С. 121. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

Опекун (дядя) здесь забирает себе «излишки» — то, что сиротам не принадлежало, приплод скота. Опекуны могли это делать, обладая в том числе и правами родственников, чего случались ссоры между братьями и другими родственниками:

«После смерти отца осталась мать и два брата, из которых старшему было свыше двадцати лет, а младшему не более восьми-девяти лет. Имущества после отца осталось достаточно: дом, как говорится, был полная чаша… Когда второй сын достиг совершеннолетия, он потребовал от старшего брата не только часть имущества, принадлежащего ему по закону, но и все доходы за время его опекунства, но старший брат отказался выдать доходы, ссылаясь на то, что доходы употреблялись на содержание брата и воспитание его („Я поил, кормил, одевал и обувал его“). Суд признал доводы старшего брата справедливыми и в претензии младшему брату отказал» Ярославская губерния // Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 2. Ч. 1. С. 64. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

«…Четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик поступили на воспитание к двоюродному дяде, родных ближе у них не было. Имущество сирот составляли: изба, лошадь и корова, — все это мир присудил отдать дяде. Дядя обращался с племянниками как с родными детьми; взрастил, приучил к работе, а когда племянник вырос, нашел ему невесту и женил. Свадьба в нашей стороне становится не менее чем в 50 рублей. После женитьбы племянник отделился от дяди и стал требовать с него оставленное отцом наследство.

— Ну, нет, брат, дядя тебе не плательщик, — решил мир, — ты на него еще не работал, а он тебя вспоил, вскормил, женил, к работе приучил. У тебя было не больше как на сотню, да ведь твоя сгнила бы без присмотра, лошадь уже издохла, корову съели, чего же ты будешь искать?» Калужская губерния // Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 3. С. 99. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева.

Судьба сирот без опеки

Начиная с 12 лет сироты, которых никто не взял под постоянную опеку, то есть пробавлявшиеся подворным кормлением, должны были начать зарабатывать на пропитание сами. Возможностей у них было немного. Мальчики шли в пастухи, девочки чаще всего становились няньками или батрачками. Самые способные из них отдавались «в чужие люди» — для обучения ремеслу. Поэтому многие профессионалы в деревне — сапожники, кузнецы, печники — были сиротами. Но что делать, если сирота не был ни способным, чтобы стать ремесленником, ни послушным, чтобы работать в семье богатого? В этом случае ему оставалась участь нищего. Называлось это «отпуск непослушных в куски»: сироты кормились подаянием, кусками, или «христарадничали» — собирали милостыню Христа ради.

Самым распространенным сценарием для сироты в отсутствие опекунов было уйти в пастухи. Профессия пастуха не только одна из самых низкоквалифицированных, но и самая маргинализированная профессия в деревне. Пастух долгое время находился в отдалении от деревенского сообщества (раньше скот пасли в лесу), при этом и скот, и, соответственно, его владельцы полностью зависели от пастуха. Часто он не имел своего имущества и жилья: на протяжении всего сезона пастьбы хозяйки кормили пастуха по очереди — по стольку дней, сколько коров у каждой ходит пастись со стадом. Пастуха угощали завтраком и ужином и давали пищу с собой на пастбище. Кроме того, хозяйка дома, где он столовался в данный день, давала ему одежду, которую пастух вечером возвращал. Иногда он даже ночевал по домам у хозяек.

Удаленность пастуха, его власть над скотом делала его человеком не только маргинальным, но и обладающим магическими способностями — наряду с колдуном, «знающим». Пастух, по мнению деревенских жителей, мог делать «обход» (совершать магические действия, которые приводили к сохранности стада). Считалось, что пастухи знаются с чертями, могут наводить порчу, «закрывать» скот (делать так, что животные становились невидимыми и их не могли найти), «открывать» его и даже лечить. На пастухов налагалось множество запретов (бриться, стричься, спать с женщиной и т. п.), что еще больше выделяло эту фигуру среди деревенского социума.

Как поступали с внебрачными детьми

Как и сироты, внебрачные дети имели в деревне маргинальный статус, но окружение относилось к ним совершенно . Их выгоняли (иногда собственные матери), ругали, не любили:

«Незаконнорожденных детей их матери стараются сбыть с рук. Если же это не удастся сделать, то оставляют их при себе, и тогда они являются немилыми детьми. Обращение с ними скверное, и редкий из них может вырасти большим. Чаще же они умирают в детстве. Другие оставляют их при себе и обращаются с ними как с законнорожденными. Зависит это главным образом от старших в семье. Если они велят оставить их дома, то ребенок остается, если же нет, то ребенок сбывается. Во всяком случае, отношение к ним соседей и семейных одно и то же: насмешливое. При всяком удобном и неудобном случае стараются попрекнуть его незаконным рождением: называют его „Ветром“ („ветром надуло“), крапивником, крапивницей» Тверская губерния // Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 1. С. 487. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

Таких детей обзывали самыми унизительными терминами: «выблядок», «сколоток» (сколотить — «родить вне брака»); «коршак» — это старый башмак, который никому не нужен; в некоторых губерниях — «высерок». Про внебрачных детей говорили не «родить», а «нажить», «наиграть», «заскрести», а самих детей называли «заскрёбыш», «подскрёбыш», а также «заугольник», то есть рожденный «за углом». Названия «сколоток», «замесок», «выскребыш», «высерок» показывают отличную от естественного рождения модель появления таких детей на свет: это создание из дерева, муки или теста, экскрементов, зачатие быстрое и неправильное. Зачатый «вне норм», ребенок как будто и рождается иным способом.

При этом отношение к сколоткам в деревне не было неизменным. Примерно в середине XX века, после войны, ситуация начинает меняться. Материалы экспедиций показывают изменение терминологии: помимо «выблядков» и «заскребышей», возникли такие названия, как «любоделанные» и «любонажитые». Появилось понятие любви по своей воле (не в законном браке) и возможность рожать детей не только от мужа. Рожденному вне брака могли дать имя, которое отчасти снимало негативное восприятие статуса: Богдан, Богданович (то есть «данный Богом»). Во второй половине XX века трансформируется и отношение к внебрачным детям в деревне: дразнить их стало считаться зазорным и неправильным.

Тем не менее в конце XIX — начале XX века порицались не только сами «сколотки», но и их родители, в основном матери. Отцы, наоборот, обществом чаще всего не осуждались. В фольклоре есть множество примеров хвастовства таким отцовством. Например, эта частушка:

…[Перетрахал] я всю деревню —

Вот на суд меня ведут.

Впереди гармонь играет,

Сзади выблядков несут Лешуконский район, запись 2018 года // Архив Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. .

Это не только бахвальство, но и довольно отчетливая констатация статуса: идущим сзади бабам ничего не остается, как бежать за мужиком; если мужик не признает ребенка — мать и ребенок станут изгоями. В тенишевском архиве сохранилось подробное описание одного такого сюжета.

История Липы Баниной и ее пяти внебрачных детей

«Случаи рождения детей вне законной связи в данном приходе Речь идет о Успенском приходе в Вологодской губернии. — да и вообще в окрестных — нельзя сказать, чтобы были редки. Взаимообщение молодежи не встречает большого препятствия со стороны родителей. Допуская это, родители имеют, с одной стороны, дать возможность дочерям „поглянуться“ молодым парням, а с другой стороны, отпуская сыновей в общество девиц, руководятся тем, что „робенка не принесет: не девка“. К тому же, нужно заметить, искусство „изгнания плода“, благодаря отделенности нашей местности от фабрик, неизвестно нашей молодежи даже по слухам.

В селе нашего прихода есть мать пятерых незаконнорожденных детей, из которых один, первый сын, был „изведен“ ею тотчас после крещения. По рождении второго ребенка (женского пола) упомянутая личность была выгнана своими семейниками из дому и, как у нас выражаются, „выселена за деревню“. Это „выселение“ состоялось в том, что выгнанной построили „миром“ на скорую руку хижинку и предоставили ее с ребенком самой себе. „Топерь живи как хошь: съумела робенка принести, дак съумий (сумей) и прокормить!“ — такими словами напутствовали мужички вступление ее в новое обиталище. Единственным средством для прокормления себя и ребенка осталось родившей ходить по миру.

Несмотря, однако, на это выселение за деревню, она в продолжение шести лет родила еще троих сыновей. Родив третьего, она закаялась наконец продолжать свой промысел. Отцом всех детей оказалась одна и та же личность — сельский рыболов очень пожилых лет, вдовец. Чтобы показать отношение матерей к своим внебрачным детям и обратно, а также отношение к такому семейству крестьян, лучше всего проследить это на истории упомянутого семейства.

Поселившись в своей хижинке, как было сказано выше, Липа Банина (так зовут мать семейства) должна была заняться воспитанием своего детища. С ребенком на руках пошла она собирать милостыню, поневоле преодолев весь стыд. Горько было несчастной обойти в первый раз свой приход. Каждый считал себя вправе поиздеваться над согрешившей и пользовался этим правом на деле. Во многих домах, как потом признавалась Банина, ее не пускали или, пустивши, отпускали без куска хлеба, только посмеявшись над ней. Ребенок нищей часто подолгу оставался голоден и испытывал полное пренебрежение со стороны своей матери.

Такое пренебрежение разрешилось наконец полным отвержением матери от своей дочери, когда та подросла и когда состав семейства увеличился с рождением ребенка мужского пола. Братья Баниной сжалились над несчастной племянницей и взяли ее в качестве будущей работницы. С той поры она и живет в семействе своих дядей (3 числом), пользуясь готовой пищей и получая в распоряжение небольшой клочок земли для сеянья льна. Этот лен она сама собирает и сама производит соответствующие работы, благодаря чему сама себя одевает, имеет возможность продавать излишек. В обращении с племянницей дяди часто суровы и не преминут при случае попрекнуть ее своим хлебом Взаимные же отношения между матерью и отринутой дочерью можно назвать враждебными. Встреча их друг с другом сопровождается бранью с той и другой стороны. Замечательно, что в таких случаях мать называет свою дочь „сколотком“ („сколоток“ — так называют у нас незаконнорожденного). Если мать и дочь сойдутся друг с другом в присутствии соседей, то последние стараются обыкновенно устроить между ними столкновение, нередко переходящее в драку.

Не лучше было и воспитание сына. Постоянная брань и побои — вот чем оно сопровождалось. Ни одного ласкового слова не пришлось услышать воспитываемому от своей матери. Всякое обращение матери к сыну высказывалось в форме. Мать лишала сына обеда, если он забывал креститься на икону, не будучи, однако, научен тому. С ранних лет сын должен был по вынуждению матери просить милостыню, чтобы доставить пропитание себе и матери. Ребенок старался насытить прежде всего самого себя, выбирая лучшие куски, и утаивал себе про запас, зная по опыту, что от матери много ждать нечего. Когда мальчику исполнилось 7 лет, мать „сбыла“ его в школу. „Хошь хлеба меньше есе, да меньше мешаёшь“, — говорила она. Но здесь положительное отклонение от уроков и неповиновение законоучителю и наставнику послужило лишь к тому, что ученик вскоре был выключен из школы. К тому же он поступил в нее, не зная ни одной молитвы и заранее питая ненависть к заведению. Вообще, воспитание сделало ребенка озлобленным. Вся деятельность его по выходе из школы состояла в том, что он, по выражению мужиков, „гонял собак“.

Весной следующего года мужички соседней деревни пригласили Тихона (так был назван при крещении сколоток) к себе в пастухи. Такое предложение они сделали, впрочем, не потому, что Тихон проявлял особенные к тому способности, а просто потому, что в то лето, как нарочно, даже из соседних местностей „охотника не нашлось“. Тихон согласился. Но на первых же порах у него вышел разлад с мужиками. Главной к тому причиной послужило то, что новый пастух стал для собственного удовольствия беспощадно бить скотину, чего „допережь (прежде) не слыхано было“. Он заставлял также бежать коров бегом, когда гнал их домой или в поскотину; к тому же проделывал это на более опасных местах. Затем пастух оказался очень требователен по отношению к пище и одежде. „То не ладно, да другоё не ладно“, — говорили про него мужики. Если Тихону в каком доме не нравилось, он вымещал свою злобу на коровах хозяина. Загонит, бывало, корову в укромное местечко и „начнет нахаживать вицей“ Вица — хворостинка, розга, хлыст. , длинной и гибкой, нарочно для такого случая приготовленной. Конечно, это не могло укрыться от мужиков, которые и „задавали ему потасовку“. Но малый не унимался. В возмездие он доил на воле коров и пил молоко, а также кормил им свою собаку. Он часто не пригонял коров и находил отговорку.

Наступило время собирать петровщину Петровщина — день святых Петра и Павла (19 июля по старому стилю, 12 июля — по новому). В Вельском районе, который к концу XIX века относился к Вологодской области, был установлен обычай: давать бедным, которые в этот день собирали милостыню, петровщину, масло, яйца и другие продукты. . Хотя Тихон и не надеялся, что „много надают“ (что, впрочем, ему было безразлично), но он уже заранее обдумал, как ему поступить с петровщиной. Он вошел в соглашение с одним мужичком, обещаясь продать ему, что насобирает (по слишком умеренной, конечно, цене). Но каково было его изумление, когда в один прекрасный день, возвратившись с коровами, он узнал, что „матка осбирала за него петровщину“. В ту же ночь он отлучился из деревни и хотел проникнуть в дом матери, чтобы взять „свое“, но дело не увенчалось успехом. После этого Тихон еще хуже стал вести себя, и его держали только потому, что не предвиделось другого, а самим „недосуг в страдную пору“. Наконец, Тихон ознаменовал свое пребывание за лето тем, что проворовался. После этого все единодушно решили „прогонить сколотня“ (сколотка). После этого он поневоле должен был возвратиться в дом матери и жить с ней .

На семнадцатом году Тихон изъявил желание идти „в бурлаки“. Он простился как следует с матерью и отправился с несколькими торговцами. Тихон поступил на фабрику во Владимирской губернии. Через несколько времени мать получила от него письмо, преисполненное обещаниями. Сын просил между прочим родительского благословления. Полгода ждала мать от него денег, но напрасно. К Покрову Тихон воротился домой. Первым приветствием ему со стороны матери был вопрос: принес ли он денег. Сын достал из своей котомки несколько аршин „матерьи“, принесенной в подарок матери, и 3 рубля денег. Первое время между матерью и сыном был „совет“ (согласие), как говорила потом Банина. Однако это продолжалось недолго. Между ними опять начались передряги, как и прежде, с тем разве различием, что сын стал с матерью смелее, побывав в чужих людях.

Наконец они разошлись. Тихон поступил на зиму в казаки. Он ухитрился стащить у матери из амбара подаренную материю и продал ее. Весной Тихон снова пошел в бурлаки, помирившись перед отправлением с матерью. „Даром что в ссоре да в брани всю зиму жили, а попросил благословенья: не смел без ево утти“, — так говорила Банина. На этот раз Тихон дошел только до Вологды, где нанялся в пастухи в ближайшую деревню. „Тишка уж опеть (опять) в пастухи попал: поглянулось (понравилось), видно!“ — смеялись мужики. Напрасно ждала Банина письма от сына: она всякий раз выходила встречать проезжавшего по субботам почтальона. „Што, брат, — говорили с насмешкой мужики, — бранилась, бранилась , тут дак и жаль стало!“ В первый раз тогда осознала несчастная, что у нее есть сын, и печать ее о сколотке была искренняя. Вести о сыне все не было. Но вот в конце уже лета проезжавший мимо старшина объявил Баниной, что Тихон ее, „царство ему небесное, помер в городской больнице“, о чем было извещено волостное правление.

Известие повергло несчастную в отчаянье. В следующее же воскресенье священник отслужил „задаром“ по рабе Божьем Тихоне панихиду. Умер же он, как выяснилось впоследствии, от простуды. „Я это извела ево, я проклинала да сулила (обещала) зла!“ — так вопила пред крестьянами Банина. Некоторые смеялись над нею, некоторые жалели умершего. Но все были согласны в том, что „Анюху Бог наказывает“. „Как за эку жисть и не наказать, — рассуждали они, — с дочерью впроход (постоянно) гложутся (бранятся), одново сына уходила (первого), а топер вот и другого“. Мужики высказали негодование по поводу того, что им придется внести деньги за умершего в городскую больницу. Однако оказалось, что Тихон „взял билет“ и сам внес за него небольшое количество денег.

После этого случая в Баниной намечается исправление, которое началось, впрочем, по рождении последнего сына, когда она стала вести жизнь целомудренную. Она посещает в каждый праздник церковь, служит по воскресеньям молебны об оставшихся в живых детях и поминает на литургии Тихона. Она становится в более лучшие отношения с дочерью, хотя далеко еще не в должные, виной чему главным образом крестьяне, которые разжигают их взаимное нерасположение.

Что касается остальных сыновей Баниной, то, хотя воспитание первоначальное было такое же, но участь их более завидна, нежели участь Тихона. Второй сын кончил — с большим, правда, трудом — церковноприходскую школу, из которой несколько раз был изгоняем. Мать хотела отправить его в город в приказчики, но нигде не взяли. Теперь он живет в смежном приходе в пастухах, исправляя свою должность лучше брата. Мать сбирает за него петровщину с согласья, впрочем, сына и крестьян. Отношения Баниной к третьему сыну еще лучше. Он учится в школе, проявляя хорошие сравнительно способности наряду с ужасной ленью и баловством, и терпит постоянные побои от товарищей. Отношения к Баниной крестьян, несмотря на ее исправление, не улучшились. Скверный характер ее служит главным образом причиной того, что ее стараются, особенно молодежь, озлить. Она питается подаянием и изредка приглашается крестьянами на работу. Напоминание о Тихоне, особенно участливое, вызывает у ней слезы» Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 5. Ч. 1. С. 103–106. Из материалов «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. .

Источник