- Морфологический разбор глагола

- Основные понятия

- Порядок морфологического разбора глагола

- Примеры морфологического разбора глагола

- Пример 1

- Синтаксическая роль глагола

- Синтаксический разбор существительное и глагол

- Синтаксический разбор предложения

- Синтаксический разбор простого предложения

- Характеристика простого предложения

- Примеры синтаксического разбора простого предложения

- Синтаксический разбор сложного предложения

- Примеры синтаксического разбора сложного предложения

- Что такое синтаксический разбор словосочетания? Как делается?

- Как делается синтаксический разбор словосочетания?

- Как правильно разобрать словосочетание?

- Какие виды существуют? Какие между ними сходства и какие между ними различия?

Морфологический разбор глагола

О чем эта статья:

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Основные понятия

Сформулируем, что такое глагол и узнаем, из чего состоит его морфологический разбор.

Глагол в русском языке — это это часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета как процесс и отвечает на вопросы: что делать? что сделать?

Морфологический разбор глагола — это выявление постоянных и непостоянных признаков глагола, как самостоятельной части речи в русском языке.

Давайте узнаем, из чего состоит морфологический разбор глагола и как его выполнять.

Порядок морфологического разбора глагола

Морфологические признаки глагола:

Начальная (неопределенная) форма.

Постоянные признаки: вид, переходность, возвратность, спряжение.

Непостоянные признаки: наклонение, время, лицо, род, число.

План морфологического разбора глагола: памятка

Часть речи. Общее значение.

Начальная форма — неопределенная форма (инфинитив).

Начальная форма (инфинитив).

совершенный (что сделать?);

несовершенный (что делать?).

переходный (употребляется с существительным в винительном падеже без предлога);

непереходный (не употребляется с существительным в винительном падеже без предлога).

возвратность (возвратный, невозвратный).

изъявительное (что делал? что делает? что сделает?);

повелительное (что делай?);

условное (что делал бы? что сделал бы?).

время (только в изъявительном наклонении);

лицо (в настоящем и будущем времени изъявительного наклонения, в повелительном наклонении);

род (прошедшее время изъявительного наклонения, условное наклонение).

Синтаксическая роль (подчеркнуть как член предложения, является главным или второстепенным членом предложения).

Вот так выглядит схема морфологического разбора глагола. Ее можно сохранить на смартфон или распечатать и пользоваться при выполнении заданий.

А теперь рассмотрим образцы разбора глаголов с разной грамматической формой в предложении.

Примеры морфологического разбора глагола

В пятом классе школьники только начинают касаться темы морфологического разбора. А в седьмом классе уже есть все знания, чтобы производить самостоятельно полный письменный морфологический разбор глагола. Потренируемся на примерах.

Пример 1

Любишь кататься — люби и саночки возить.

Любишь — глагол, обозначает действие, отвечает на вопрос: что делаешь?

Источник

Синтаксическая роль глагола

Синтаксическая функция глагольных форм

Спрягаемые формы глагола

Сказуемое Петя читает.

Вспомогательный глагол в СГС или в СИС Ему пришлось жениться. Утром было жарко.

Главный член односоставного предложения Светает поздно.

Неспрягаемая форма глагола – инфинитив

Неопределенную форму глагола называют инфинитивом, потому что в переводе с латыни infinitivus значит неопределенный. Неопределенная форма глагола — это неизменяемая форма, у которой нельзя определить категории времени, лица, числа и рода. Глагол в форме инфинитива называет действие, процесс или состояние независимо от того, когда, кем и как это действие, процесс или состояние осуществляются.

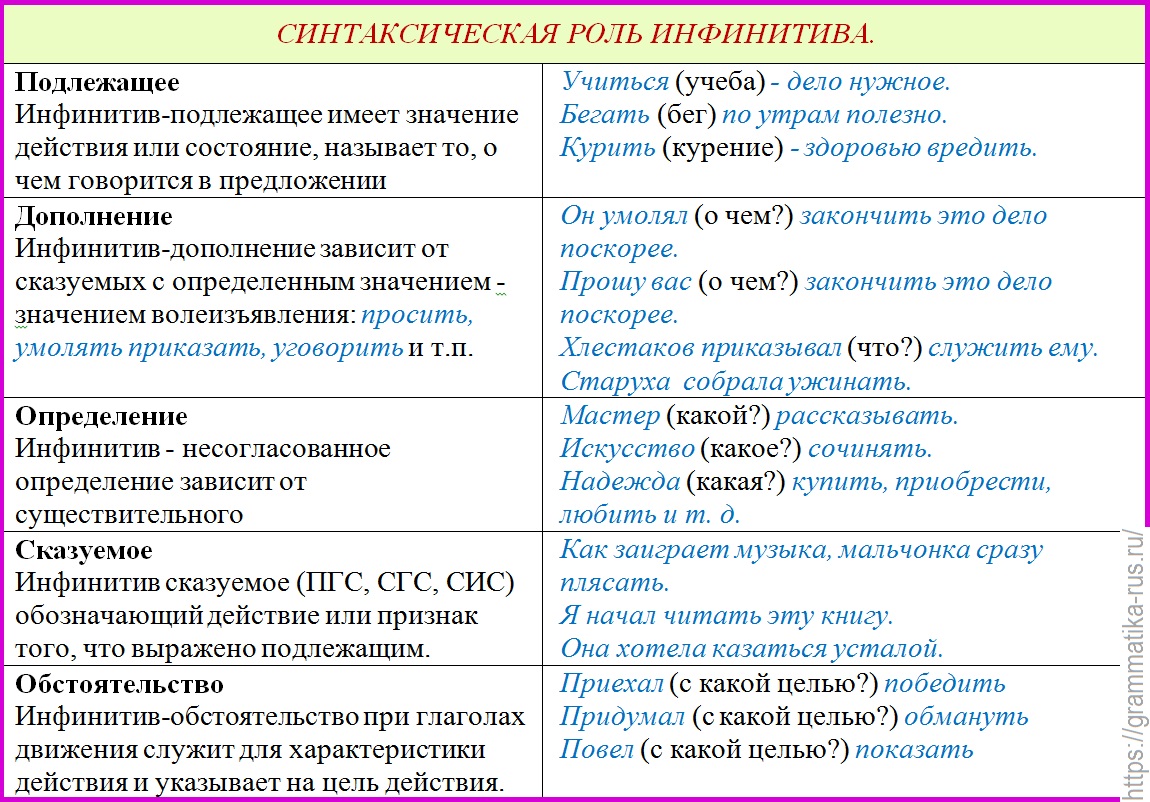

Синтаксическая роль инфинитива в предложении.

Инфинитив синтаксически может быть любым членом предложения.

Поскольку инфинитив, по сути, является окаменелой формой винительного падежа существительного (а это учеными доказано), то основная, первая его роль – это роль дополнения, т.к. именно существительное играет роль дополнения при глаголах, требующих ответа на вопрос косвенного падежа. Это глаголы, обозначающие побуждение к действию, которые «хотят имени», и на месте этого имени стоит инфинитив. Синтаксическая роль инфинитива может быть определена двояко, на основании смыслового и грамматического вопроса. Пример: Николай хотел поставить (сказуемое) чайник. Хозяин велел (сказуемое) поставить (дополнение) чайник.

В первом предложении говорится о том, что Николай хотел, и он же будет ставить чайник. Здесь составное глагольное сказуемое. Во втором предложении хозяин только велел поставить чайник, а ставить ее будут другие. Поэтому здесь простое глагольное сказуемое с дополнением: Велел (что?) поставить.

Более трудные случаи, когда совмещаются оба типа сказуемого. Пример: он хотел стать писателем. (хотел стать – составное глагольное сказуемое, а стать писателем – составное именное сказуемое)*

Анализ речевых конструкций с использованием инфинитива. Синтаксическая роль инфинитива.

- Дополнение

- Он умолял (о чем?) закончить это дело поскорее.

- Прошу вас (о чем?) закончить это дело поскорее.

- Хлестаков приказывал (что?) служить ему (Из сочинения)

- Старуха собрала ужинать (Салтыков – Щедрин)

Здесь инфинитив соотносится с винительным падежом объекта и родительным неполного объекта (больной просил воды). Это еще раз доказывает, что инфинитив был когда-то существительным.

- Определение.

- Мастер (какой?) рассказывать.

- Искусство (какое?) сочинять.

- Надежда (какая?) купить, приобрести, любить и т. д.

- Обстоятельство.

- Приехал (с какой целью?) победить

- Придумал (с какой целью?) обмануть

- Напомнил (о чем) сообщить

- Запланировал (что?) опротестовать

Вывод: инфинитив может быть любым членом предложения. Для определения синтаксической функции инфинитива важен смысл предложения.

Подлежащее или его часть: Курить – здоровью вредить. Быть лидером – непросто.

Сказуемое или его часть: А она кричать! Он собирается уехать.

Дополнение или его часть: Командир приказал взводу отступать. Врачи советуют ему бросить курить.

Определение или его часть: Желание учиться похвально. Умение оставаться спокойным в любой ситуации изменило ему.

Обстоятельство цели или его часть: Он приехал в Москву учиться. Мы зашли в магазин купить подарок.

Причастие

Определение Сребрит мороз увянувшее поле.

Сказуемое или его часть Дорога в Симбирск мною очищена. Дачи стояли заколоченные.

Деепричастие

Обстоятельство Я неприметно отошел к окну, желая скрыть свое волнение.

Основная синтаксическая роль глагола — выражение сказуемого. Инфинитив может выполнять в предложении роль любого члена предложения.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Синтаксическая функция инфинитив

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Глагол в табл.«, «Морфологический разбор глагола«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник

Синтаксический разбор существительное и глагол

Синтаксический разбор предложения

Синтаксический разбор предложения — это полная характеристика предложения с указанием цели высказывания, интонации, количества и типа грамматических основ, разбор по членам предложения и пр., составление схемы.

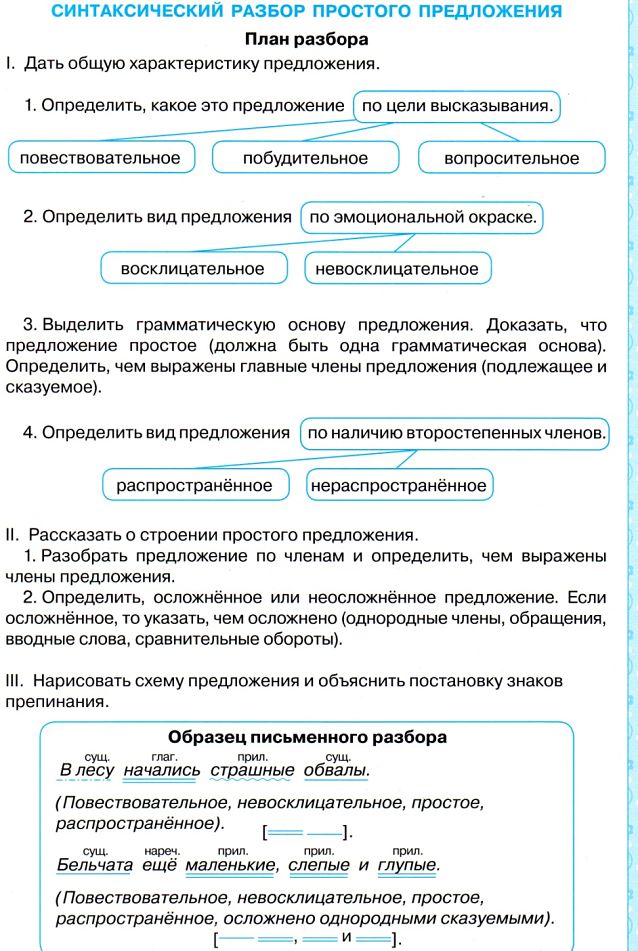

Синтаксический разбор простого предложения

Одним из важных признаков предложения является грамматическая основа, в которой сосредоточен смысл высказывания. Предложение является простым, если в нём содержится одна грамматическая основа. Она представляет собой сочетание подлежащего и сказуемого или содержит один главный член (подлежащее или сказуемое).

Синтаксический разбор простого предложения выполняем пошагово в соответствии со следующим алгоритмом:

- Определить вид предложения по цели высказывания

- Характеристика предложения по эмоциональной окраске

- Выяснить грамматическую основу

- Указать вид простого предложения по наличию главных членов (двусоставное или односоставное)

- Определить тип односоставного предложения

- Характеризовать предложение как распространённое или нераспространённое

- Определить, полное предложение или неполное

- Указать, осложнённое предложение или неосложнённое

- Разобрать по членам предложения, подчеркивая их соответствующей линией

- Составить схему предложения

Рассмотрим подробнее и объясним все пункты синтаксического разбора простого предложения.

Характеристика простого предложения

1. По цели высказывания различают предложения:

Повествовательное предложение сообщает о ком-то или о чём-то и произносится со спокойной интонацией.

На улице дует сильный ветер. Он быстро разогнал облака на небе. Вскоре засветило яркое солнце.

Вопросительное предложение выражает вопрос, на который нужно получить ответ. С помощью вопросительного предложения говорящий хочет узнать о чём-то, получить достоверную информацию. Вопросительное предложение произносится с особой интонацией, подчеркивающей главное слово в нём.

Побудительное предложение содержит совет, приказ, запрет, просьбу, призыв к действию.

2. По эмоциональной окраске, по силе выраженного чувства предложения делят на

Невосклицательные предложения произносятся без проявления чувств со спокойной интонацией.

Дети с интересом слушают бабушкину сказку.

Восклицательные предложения выражают определённое чувство. Они произносятся с особой интонацией. В конце их ставится восклицательный знак.

3. Следующий шаг разбора — определение грамматической основы. Если в предложении выявлена одна грамматическая основа, это простое предложение. В сложном предложении содержатся две и более грамматических основ.

4. Если в предложении налицо оба главных члена предложения, подлежащее и сказуемое, такое предложение является двусоставным.

Осеннее небо заплакало мелким дождем.

Если в предложении выявлен один главный член (подлежащее или только сказуемое), такое предложение называется односоставным.

5. Определяем тип односоставного предложения по тому, чем выражен его главный член. Если это подлежащее в форме именительного падежа, то это назывное предложение.

Односоставные глагольные предложения различают по грамматической форме сказуемого:

- (Надеюсь на твою помощь); (Новобранцев провожали с музыкой); (Быстро стемнело); ( По телефону отвечают вежливо).

6. Выясним, есть ли в предложении второстепенные члены, по наличию которых или отсутствию предложение характеризуется как распространённое или нераспространённое .

7. Если в структуре предложения можно указать все члены, необходимые для понимания его смысла, такое предложение является полным. В неполных предложениях отсутствует один или несколько членов, которые подсказывает предыдущий контекст.

Ты где сейчас находишься? — Дома (Я сейчас нахожусь дома).

8. Осложнённым является простое предложение, если в нем имеются

- однородные члены;

- обращения

- вводные слова

- вставные конструкции

- обособленные члены предложения.

Если этих элементов нет в простом предложении, то охарактеризуем его как неосложнённое.

9. Далее приступим к разбору по членам предложения, выявив подлежащее и сказуемое и второстепенные члены предложения. Подчеркнем каждый из членов предложения соответствующей линией:

- подлежащее — одной прямой линией ( );

- сказуемое — двумя прямыми линиями ( );

- определение — волнистой линией ( );

- дополнение — штриховой линией ( );

- обстоятельство — линией, в которой чередуются штрих и точка ( ).

Для наглядности приведем примеры синтаксического разбора простого предложения.

Примеры синтаксического разбора простого предложения

После дождя над лесом повисла разноцветная радуга.

Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, полное, неосложненное предложение.

После дождя над лесом повисла разноцветная радуга .

Чтобы найти подлежащее, к слову с предметным значением зададим вопрос что?

Радуга — это подлежащее, выражено существительным в именительном падеже ед. ч. женского рода.

Радуга (что сделала?) повисла. Это простое глагольное сказуемое, которое выражено глаголом изъявительного наклонения прошедшего времени ед. ч. ж. р.

Радуга (какая?) разноцветная. Определение выражено прилагательным в форме ед. ч. ж. р. именительного падежа.

Повисла (где?) над лесом. Обстоятельством места выступает существительное в форме творительного падежа ед. ч. мужского рода.

Повисла (когда?) после дождя. В роли обстоятельства времени используется существительное в форме родительного падежа ед. ч. мужского рода.

Каждый член предложения обозначим, какой частью речи он выражен.

Побудительное, восклицательное, простое, односоставное, определённо-личное, распространённое, полное предложение, осложненное обращением.

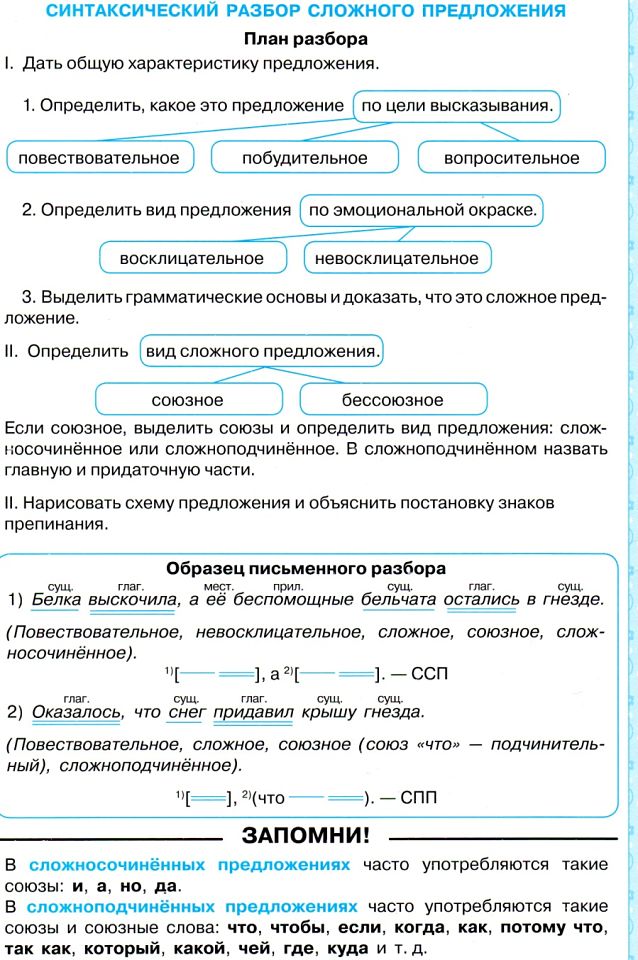

Синтаксический разбор сложного предложения

Синтаксический разбор сложного предложения начинается с общей характеристики, как и простого предложения. Выполним разбор в соответствии с планом:

- Вид предложения по цели высказывания.

- Вид предложения по эмоциональной окраске.

- Указать количество простых предложений, выделив их грамматические основы.

- Определить связь в предложении (союзная или бессоюзная).

- Если связь союзная, уточним, сочинительная или подчинительная.

- Укажем тип сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное или бессоюзное)

- Разобрать каждое простое предложение.

- Составить схему предложения.

Выполним синтаксический разбор сложных предложений.

Примеры синтаксического разбора сложного предложения

На темном небе сверкнула яркая молния, и раздался оглушительный гром.

Повествовательное, невосклицательное, сложное предложение, состоящее из двух грамматических основ (молния сверкнула, гром раздался); союзное, соединительный союз «и», сложносочиненное.

На темном небе сверкнула яркая молния , и раздался оглушительный гром .

Городская площадь, на которой шумела ярмарка, была украшена шарами, флагами и яркими транспарантами.

Повествовательное, невосклицательное, сложное предложение, две грамматические основы (площадь была украшена; ярмарка шумела), союзная связь, союзное слово «на которой» соединяет главное предложение (Городская площадь была украшена шарами, флагами и яркими транспарантами) с зависимым (на которой шумела ярмарка), сложноподчиненное предложение с придаточным определительным.

Городская площадь , на которой шумела ярмарка , была украшена шарами , флагами и яркими транспарантами .

Девушка огорчилась: она забыла вернуть подруге журнал.

Повествовательное, невосклицательное, сложное предложение, две грамматические основы (девушка огорчилась; она забыла вернуть), бессоюзная связь, второе простое предложение выражает причину того, о чем идет речь в первом предложении; бессоюзное сложное предложение.

Девушка огорчилась : она забыла вернуть подруге журнал .

Что такое синтаксический разбор словосочетания? Как делается?

Словосочетание — начальная единица синтаксиса как верхнего яруса языковой системы. Структура его — объединение двух знаменательных слов на основе подчинительной связи. Лексически она выражена вопросом от главного члена к зависимому, грамматически — наличием или отсутствием предлога и изменением окончания.

Как делается синтаксический разбор словосочетания?

Синтаксический разбор словосочетания подразумевает следующие шаги:

- Выделить конструкцию из предложения

- Указать главное и зависимое слова, их частеречную принадлежность

- Определить тип

- Назвать вид подчинительной связи

Как правильно разобрать словосочетание?

Разбор словосочетания начинается с выделения его в предложении. Для этого надо помнить, какие структуры не относятся к словосочетаниям: это грамматическая основа — подлежащее и сказуемое; однородные члены, так как они равноправные единицы; сочетание слова и предлога; фразеологизмы; составные грамматические формы, например, сложное будущее время глагола или степени сравнения (более быстрый).

Синтаксический разбор словосочетания, примеры которого встречаются в школьной практике, предполагает письменное обозначение его строения, то есть из слов какой морфологической принадлежности оно состоит.

- Например, лунный свет — прил. + сущ., бежал по дороге — глагол + существительное.

Что такое синтаксический разбор словосочетания в пункте 3 плана разбора — рассмотрим подробнее. В зависимости от морфологических характеристик главного слова выделяются три типа конструкций:

- Именные — с главным элементом именем существительным (лист березы), прилагательным (белый от страха), числительным (пять человек) и местоимением (кто-то из присутствующих)

- Глагольные — в них вопрос ставится от глагола к другим частям речи: пойду погулять, читать роман, поступить по справедливости

- Наречные — центральным словом является наречие: глупо до смешного, близко от трассы

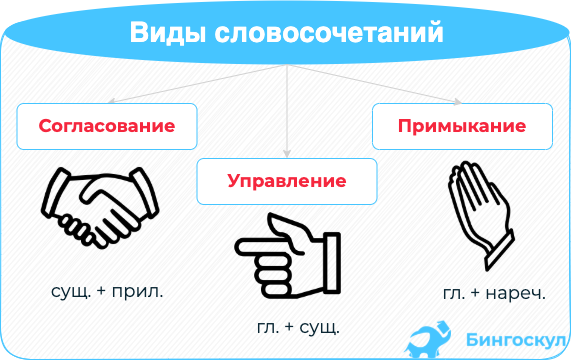

Узнаем, как разобрать словосочетание в зависимости от типа подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. У каждого из них есть свои признаки и средства отличия.

Какие виды существуют? Какие между ними сходства и какие между ними различия?

Грамматически связь между словами оформляется изменением или неизменением зависимой части. Поэтому грамматический разбор словосочетания связан с характеристиками подчинения. Рассмотрим их:

- Согласование — тип подчинительной связи, при которой зависимое слово встает в ту же форму рода, числа, падежа, что и главное. Отвечает на вопрос: какой? При изменении главного подчиняющееся слово приобретает те же характеристики: красный мак (оба слова—в ед.ч., м.р., Им.п.) — красному маку (ед.ч., м.р., Дат.п.) Согласуются: прилагательные, полные причастия, порядковые числительные, местоимения, отвечающие на вопрос: какой?

- Управление — зависимая языковая единица стоит в одной и той же падежной форме, отвечает на падежный вопрос и не меняется вслед за центральным словом: иду по улице, идем по улице. При этом в другом сочетании форма изменится: восхищаюсь улицей, строят на улице и т. д. Становятся управляемыми: существительные, местоимения, указывающие на лицо или предмет.

- Примыкание — грамматическая связь только по смыслу, так как в роли подчиненного слова выступает неизменяемая часть речи: наречие (очень испугался), деепричастие (читаю склонившись), инфинитив (мечта поступить), сравнительная степень наречия (решает быстрее), притяжательные местоимения его, ее, их (его вопрос).

Примеры разбора словосочетания различаются по наполнению. В школьной практике указываются основные характеристики этой конструкции. Синтаксический разбор словосочетания обязательно включает указание модели и морфологической принадлежности, типа подчинительной связи.

Приведем пример синтаксического разбора глагольного словосочетания отвечать на вопрос:

- Глагол в инфинитиве + существительное; связь выражена предлогом и нулевым окончанием

- Глагольное

- Управление, зависимая часть — существительное среднего рода в ед. ч., Вин. падеже

При углубленном изучении русского языка содержание того, что значит синтаксический разбор словосочетания, расширяется. Например, выделяются категории свободных и связанных единиц. Последними называются словосочетания, играющие роль одного члена предложения. Например, выполняя синтаксический разбор словосочетания множество слов в предложении Множество слов русского языка имеют синонимы — укажем, что оно несвободное.

Как сделать синтаксический разбор словосочетания, если требуется указать смысловые отношения между его частями? Назовем три типа отношений:

- определительные (значение признака)

- смешной клоун, яркие цветы, агрессивная толпа

- убирать посуду, лечить людей, прочитавший роман

- смотреть пристально, далеко уехать, сделать назло

Вопрос, как делать синтаксический разбор словосочетания, связан с обязательным учетом его семантики и типа взаимоотношений между компонентами.

Источник