Кролик по фен-шуй

В фен-шуй широко используются символы, которые служат способом привлечения удачи, денег и любви в нашу жизнь. Будучи небольшой статуэткой или картинкой, хороший символ способен во многом гармонизировать энергии вокруг нас таким образом, что радостные перемены не заставят себя ждать. Всем, должно быть, известны, такие символы для привлечения денег и богатства в дом, как Веселый Хотей, золотые рыбки,Рог изобилия, крыса. Символы животных используются в фен-шуй повсеместно: это и фигурки, и вышивка, и картины, и амулеты. В животном символизме нет ничего удивительного — нам, людям, очень близок животный мир, так как мы напрямую связаны с ним и часто сами заводим то или иное домашнее животное у себя дома.

Кролику в фен-шуй тоже нашлось свое место. Это добрый символ, означающий изобилие, долголетие, сочувствие и зарождение чего-то нового.

Заяц — одно из животных китайского лунного календаря, он считается покровителем этого календаря, способным принести долголетие и успех своему обладателю. Старая легенда гласит, что заяц принес себя в жертву, чтобы накормить Будду, за это Будда поселил его на луне и наделил волшебными способностями исцелять и приносить удачу. В Китае очень любят кролика (зайца), а в древности китайские императоры имели привычку украшать свою одежду изображением зайца, сидящим на лунном диске.

Если вы хотите привлечь в свой дом мир, гармонию и процветание, поставьте на окно фигурку белого зайца, особенно хорошо это сработает в день Луны. Значение кролика по фен-шуй можно еще определить как “плодовитость” и “счастье в семейной жизни”. Так как в реальности кролики достаточно любвеобильны и плодовиты, их фигурки и изображения символически воздействуют на нашу жизнь тоже. Так, вам стоит обзавестись фигуркой зайца, если хотите иметь здоровое потомство. В Китае считается, что заяц оказывает благодатное влияние на семью, а также укрепляет партнерские отношения. Для людей, рожденных в год кролика, существует китайская монета “Кролик” — гармонизирующий и защитный амулет. В древнем Китае такие старинные (на то время — современные) монеты служили символом для привлечения богатства и достатка. На янской стороне такой монеты выгравирован кролик, а на иньской — символ Инь-Ян, вокруг которого располагаются восемь триграмм. Такую монету хорошо носить с собой или хранить на рабочем столе (в северо-западном секторе, секторе помощников), янской стороной вверх.

Статуэтки кроликов в фен-шуй обычно выглядят так:

Заяц стоит на задних лапах на земле или на куче монет. Всем свои видом заяц демонстрирует мудрость, чуткость, добропорядочность, знание законов природы. Задача зайца — создавать и поддерживать комфорт в семье, заботиться о потомстве.

Также лунный заяц может быть изображенным со ступкой, в которой он размешивает чудесное снадобье, выпив которое, обретешь удачу и радость на долгие годы. Для детей заяц служит защитником, дарит уверенность в семье и поддержке, а для женщин — выступает в роли защитника ее будущего ребенка, оберегом для удачного зачатия и безопасных родов.

В общем, кролик — очень благостный символ процветания и богатства.

Фигурки кроликов бывают разные, и несут разные символические образы.

Виды фигурок:

Кролик с поднятой головой, смотрящий вверх. Такая фигурка может встретиться вам в любом фен-шуй магазине. Означает такой заяц терпение, осуществление планов, вдохновение и продвижение вперед.

Кролик, который стоит на задних лапках, держа перед собой морковку. Такой символ помогает в бизнесе: заключение сделок, успешные переговоры с партнерами, налаживание испорченных отношений.

Кролик, сидящий на кучке монет или одной монете символизирует богатство и служит для привлечения денег в дом. Фигурка зайца также может держать в лапах мешок с деньгами.

Изготавливают фигурки зайцев по фен-шуй из различных материалов, которые тоже влияют на энергетику и , соответственно, значение данного символа:

Кролик из дерева заряжает пространство положительной энергией. Так как это природный материал, дарящий тепло и уют, деревянный кролик принесет в ваш дом гармонию и семейную радость.

Кролик из металла способен одарить вас богатством и процветанием. Так как Элемент Металла связан с деньгами, то и металлический кролик , как магнит, притянет в ваш дом финансы.

Кролик из камня. Камень — очень прочный и энергетически сильный материал. Все, что изготовлено из камня, обладает огромной способностью “заряжать” пространство той или иной энергией. Так, например, если кролик изготовлен из розового кварца — это мощный символ плодовитости и успешной беременности. Фигурки кролика также могут быть из яшмы, оникса, змеевика, мрамора и других камней. Здесь уже лучше подбирать, какой камень подходит лично вам.

Поставить статуэтку кролика можно на подоконник, в спальне (если хотите улучшить семейную жизнь), либо в гостиной. Кролик очень подойдет тем людям, кто родился в год Тигра, Собаки, Лошади, но не подойдет для рожденных в год Петуха (по китайскому календарю).

Если вы хотите узнать больше о фен-шуй, о его методах и символах, советую вам пройти заочный курс “Практический фен-шуй” профессионального фен-шуй мастера Анатолия Соколова. В данном курсе раскрываются основные законы фен-шуй, принципы его работы и взаимодействия с окружающим миром. Если хотите быстро изучить фен-шуй, заручившись поддержкой мастера — эти курсы для вас.

Источник

Что значит символ кролик

В современном массовом сознании образ зайца присутствует прежде всего как олицетворение трусости и как персонаж народных сказок, в которых он фигурирует как беззащитное существо. Показательны в этом отношении выражения труслив как заяц, дрожать как заяц, заячье сердце, заячья душа, бегать (драпать) как заяц, пословицы «Пуганый заяц и куста боится», «Вор что заяц: и тени своей боится». Хорошо известен в Европе, в том числе и у славян, сказочный сюжет «Кто трусливее зайца?» Белорусская легенда объясняет боязливость зайца тем, что у него слишком маленькое сердце. Когда Бог лепил зайца из глины, он сделал ему слишком длинные уши, а на сердце глины не хватило. Тогда он оторвал часть глины от хвоста и сделал из него маленькое заячье сердце. В Боснии и Болгарии беременные женщины не ели зайчатины из опасения, что родившийся ребенок будет пугливым. В наше время именно такая символика зайца приобрела особую популярность в городской культуре. У слова заяц появилось значение «безбилетный пассажир», а пугливый, но удалой и даже нахальный, похваляющийся своим бесстрашием заяц стал комическим героем анекдотов, басен, комиксов и мультфильмов.

Между тем в традиционной культуре образ трусливого зайца отнюдь не главный, а скорее даже периферийный, здесь у него на первый план выдвигаются совсем другие символические значения. В фольклорных текстах он всюду выступает как мужской персонаж. В игровых песнях к нему обращаются как к «заюшке-батюшке», «заюшке Степанушке». В Болгарии заешка игра (пляска с подскоками) исполняется исключительно мужчинами. В украинской сказке садовник делится с женой чудесным яблоком, принесенным зайцем, отчего у них рождается сын по имени Заян. А у болгар есть мужское имя Зайко.

Любовно-брачная символика зайца ярко проявляется в фольклоре. В свадебных величальных песнях жениха называют «заюшка беленький, горностаюшка резвенький». У русских Прикамья наряжались зайчиками на второй день свадьбы. В хороводных играх центральных губерний России «заинька» — жених, выбирающий себе невесту. Он становится в круг, и его просят поплясать, поскакать, свить венок, поцеловать девушку. Образ венка и мотив поцелуя связаны с темой брака. В белорусской детской припевке старой бабе советуют выйти замуж за зайца. Мотив женитьбы зайца на кунице, на сове, на лисице отражен в белорусских и украинских сказках и шуточных песнях. Свадьбу предвещает русская подблюдная песня о зайце, попавшем в ловушку, что символизирует потерю холостяцкой свободы. О девушке, которая не пользуется успехом, украинцы Полесья говорили, что она тогда замуж выйдет, когда в лесу зайца поймает.

Как животное, известное своей плодовитостью, заяц олицетворяет плодоносящую силу, как, например, в белорусской сказке о «севчике». Пан, чтобы обсеменить поле, покупает у мужика «севчика», которым оказывается сбежавший из мешка заяц. У сербов заячья кровь служила средством от бесплодия, а заячьим жиром смазывали женские органы роженице для облегчения родов. У белорусов и болгар заячий помет давали курам, чтобы они лучше неслись. У украинцев и кашубов детям объясняли, что их приносит заяц. А лужичане верили, что если новобрачным во время их первого после свадьбы выезда из дома дорогу перебежит заяц, то их брак будет осчастливлен детьми.

«Похотливость» зайца лежит в основе эротической и фаллической символики этого животного. У украинцев и белорусов Полесья, а также у македонцев считается, что если женщине приснится пойманный ею заяц, то она забеременеет или родит сына. Рукописные и украинские печатные сонники толкуют сны о зайце как предстоящую женитьбу, блудодейство или «грех с женою».

Символику коитуса отражают сербские эротические анекдоты о зайце, прыгающем то туда, то сюда; моравское выражение о тщетном изгнании зайцев из норы (marne vyhdnelz diry zajice); мотивы проскакивания зайки в дырочку в белорусской хороводной песне, заячьего укуса — в польских свадебных и лирических песнях, заламывания зайцем капусты — в восточнославянских песенных текстах и т. д. В русской загадке снег, покрывающий озимый хлеб, загадывается как заяц, которого просят: «Заюшка беленький! Полежи на мне; хоть тебе трудно, да мне хорошо». Известны русские песни о заиньке, ложащемся спать с девушкой или просящем у вдовушки дать ему своей «благодати»; русские и украинские сказки о том, как заяц обесчестил лису или волчицу; белорусская песня, исполнявшаяся во время первой брачной ночи молодых, о совокуплении зайца с лисой; украинский свадебный обычай приносить молодым после брачной ночи чучело зайца и заставлять ряженую «молодую» «доить» его как корову; частушки о зайце, который пристает к белке с нескромными намерениями или умирает со смеху, наблюдая, как таракан совокупляется с блохой; современный анекдот о том, как заяц отымел в ноздрю залезшего в трясину лося и т. д.

Архаическая и сакральная в своих истоках фаллическая символика зайца подтверждается ритуальными приговорами-пожеланиями молодым во время дележа свадебного каравая: «Дарую зайца, штоб у мароз стаяли яйца» (Гомельская обл.); «Пэрэпываю зайця, шчоб цилувала в яйця» (Волынская обл., записи автора). Вполне очевидна фаллическая символика господских зайцев, заветных зайциков в некоторых русских и украинских вариантах сказочного сюжета о заячьем пастухе. Та же символика представлена в украинском названии песта для выжимания постного масла заяць и в кашубском названии продолговатого хлеба щ’ор; в польско-силезской песне о бабе, которая в ответ на вопрос, что она несет, подняла ножку и показала, что несла зайца ценой в полтысячи; в популярной современной частушке «Вышел заяц на крыльцо…» и т. д.

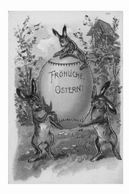

С зайцем как олицетворением плодоносящего начала связан и так называемый пасхальный заяц. По представлениям, широко бытующим у немцев, на Пасху заяц откладывает яйца. Под немецким влиянием это представление распространилось в Западной Европе среди германских и романских народов. В настоящее время пасхальный заяц приобрел популярность в восточноевропейских странах, в том числе славянских (Польша, страны бывшей Югославии) и балтийских, но исключительно как элемент современной городской культуры. В народной славянской культуре мотив пасхальных заячьих яиц получил распространение лишь на западе, в непосредственном контакте с немецкой этнокультурной традицией — особенно у лужичан. У кашубов, поляков Поморья и Западной Галиции на Пасху дети находят на дворе или в саду под кустом крашеные яйца, украдкой положенные туда накануне родителями. Детям объясняют, что яйца снес заяц. По мере удаления на восток этот мотив ослабевает, и у гуцулов встречается лишь изображение зайца на пасхальных писанках, а в белорусской дразнилке говорится лишь, что заяц снес яйца, из которых вывелись черти, а момент пасхальной приуроченности отсутствует вовсе.

Совсем другой природы, нежели мужская брачная и любовно-эротическая, демонологическая символика зайца. Она связана с миром духов и нечистой силы. Как лесной обитатель он подвластен лешему и является его «собакой». На Русском Севере верили, что леший может проиграть зайцев в карты соседнему лешему. В заговорах охотники просили леших нагнать зайцев в их ловушки. А водяному заяц неподвластен, и тот не любит, чтобы рыбаки на озере упоминали зайца. Из опасения, что водяной рассердится и поднимет бурю, рыбаки использовали в этих случаях особое, табуистическое наименование зайца: кривень или лесной барашек.

Повсеместно у славян распространены представления о связи зайца с чертом, дьяволом, с нечистым духом вообще. По представлениям украинцев заяц создан чертом и находится у него в услужении — служит ему «передовым». Существуют общие названия для зайца и черта — например, в Новгородской губернии черта называли, как и зайца, косым. В украинской загадке и в русской детской потешке заяц обозначается как «косой бес». В болгарской легенде дьявол верхом на зайце едет на свадьбу Солнца. Поляки Западных Бескид представляли себе черта с заячьим хвостом, а русские Тульской губернии верили, что ведьму можно распознать по имеющемуся у нее заячьему хвосту.

Особенно распространены представления о зайце-оборотне. Популярны страшные рассказы о черте или лешем в заячьем облике, который перебегает человеку дорогу, бросается ему под ноги или преследует его. По рассказам русских и поляков, такой заяц, когда его поймают, становится настолько тяжелым, что его невозможно нести, а когда его бросают, он хохочет и исчезает. В белорусском Полесье рассказывают, как заяц водит охотника по лесу, заманивает его в чащу и исчезает в вихре, а у нижних лужичан известны поверья о вихре в облике зайца, которого можно увидеть, если смотреть на вихрь через рукав одежды. В карпатоукраинской быличке заяц-демон спасается от пуль охотника, заскакивая в дупло, и превращается в деготь, а в малопольской он обращается в ястреба. В охотничьих рассказах поляков Западных Бескид фигурирует огромный заяц, которого не берут пули: он грозит охотнику, стоя на задних лапах, или растет с каждым выстрелом до такой степени, что становится величиной со сливовое дерево. А в уральской русской быличке оборотень вырастает величиной с елку и убегает в облике зайца. В чешских быличках заяц-черт издевается над человеком, предлагая поцеловать себя в зад, а потом исчезает, оставляя после себя зловоние. У лужичан и кашубов существуют поверья о злом духе в виде хромого или трехногого зайца. Сербы верили, что охотнику для защиты от зайца-черта нужно иметь в ружье записку с заговором или черную собаку без единого светлого пятна.

У хорватов известны поверья о духе-обогатителе, который по ночам обращается в зайца и приносит своему хозяину деньги. У белорусов изредка встречаются рассказы о домовом в виде черного зайца, а у русских — в виде белого. Облик зайца могут принимать также ведьмы и колдуны, но для славянской народной традиции, в отличие от западноевропейской, такие поверья менее характерны.

Былички об умерших, принимающих заячий облик, связаны с распространенными у славян представлениями о зооморфных ипостасях души, в том числе о душе как о зайце. У поляков Люблинского воеводства записан рассказ о явлении женщине ее покойного мужа в заячьем облике, а в ровенском Полесье — рассказ о чьей-то душе в виде неуловимого зайца, повстречавшегося на кладбище и там же исчезнувшего без следа. В севернорусских причитаниях по покойнику умершего просят показаться «серым заюшком». Те же представления лежат в основе примет о пробежавшем под окном или забежавшем во двор зайце (в Полесье), о встрече с зайцем (в Боснии) и о зайце, приснившемся во сне (на Волыни), как предвестьях смерти.

Многим народам, не только славянам, хорошо известна примета: перебежавший дорогу или встреченный на пути заяц служит путнику дурным предзнаменованием. Эта примета, также связанная с восприятием зайца как существа нечистого и опасного, в недавнем прошлом имела такую же популярность, как сейчас примета о черной кошке. Идущему на суд она предсказывала проигрыш дела, охотнику и рыбаку — неудачу в лове, молодым по пути к венчанию — несчастье в браке, беременной — смерть будущего ребенка. Считалось, что в этом случае надо повернуть назад. Подобно тому как путника отпугивал перебегающий через дорогу заяц, так и свадебный поезд останавливали для получения выкупа за проезд закидыванием зайца — с помощью брошенного на дорогу бревна или палки. Известно, какую роль сыграл перебежавший дорогу заяц в судьбе Пушкина. Согласно легенде в декабре 1825 года, находясь в ссылке в Михайловском, Пушкин узнал о готовящемся восстании декабристов и выехал в Петербург, чтобы принять в нем участие, но повернул назад, когда заяц перед его санями перебежал ему дорогу, а по некоторым версиям перебежал ее даже два или три раза. Заяц спас Пушкину жизнь и его будущую Болдинскую осень, поэтому в 2000 году, в 175-летнюю годовщину этого события, в селе Михайловском состоялось открытие памятника зайцу. Монумент представляет собой фигуру зайца, сидящего на верстовом столбе с надписью «До Сенатской площади осталось 416 верст».

Поскольку заяц воспринимался как животное нечистое, демоническое, опасное для человека, существовал запрет на употребление в пищу зайчатины. Не случайно в XVI веке Иван Грозный на «кромешных» пирах с опричниками настаивал на поедании заячьего мяса. Запрет есть зайчатину у русских объясняли также тем, что у зайца будто бы собачьи лапы, то есть не такие, как у других жвачных животных, парнокопытных, мясо которых есть не возбранялось. Именно этот довод приводится в Ветхом Завете: «Не ешьте зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены; нечист он для вас» (Левит 11:6; то же: Второзаконие 14:7). У хорватов запрет на поедание заячьего мяса мотивируется тем, что заяц имеет собачьи лапы, кошачью голову и ослиные уши, а у сербов — тем, что заяц произошел от кошки. Употребление зайцев в пищу было запрещено и у других народов, в частности у арабов и китайцев.

Заяц в народных представлениях наделяется еще и огненной символикой. Скачущие огоньки и языки пламени, как и прыгающее пятнышко света (солнечный зайчик), уподобляются скачущему зайцу. О свечении синих огоньков пламени на тлеющих углях говорят: «Зайка по жару бегает». Зайкой, заем или заинькой называют огонь дети или взрослые в разговоре с детьми, а зайчиками на тюремном жаргоне именуются спички и т. д.

Заяц предвещает пожар, когда он появляется вблизи жилья или пробегает через село. Такая примета известна русским, белорусам, украинцам, полякам, чехам, лужичанам. У русских и белорусов заяц, забежавший в жилище, считается причиной пожара. У болгар рассказывают о сгоревших у одного из односельчан пчелах после того как через село пробежал заяц. В волынском Полесье сон о зайце толкуется как предвестье пожара. Мотив пожара встречается и в некоторых песнях. В русских и украинских песенных текстах заяц скачет по пожару, обжигая себе ножки и ушки. А в песне из Пермской губернии упоминается жених — косые глаза, косой (ср. признаки, характеризующие зайца) — и содержится намек на косой взгляд как на причину пожара: «Да косыми-то глазами овин сушить. / Овин-от загорелся, косой загляделся». Это проясняет мотивацию огненной символики зайца: причиной пожара является сглаз, то есть магическая сила «косых» глаз зайца.

Народная традиция связывает зайца со сном. Причину влияния зайца на сон человека также видят в особых глазах зайца, способных вызывать как бессонницу, так и сонливость. Распространено представление, что заяц спит с открытыми глазами. «Спит как заяц» — говорят о том, у кого неспокойный, чуткий сон. Поэтому у сербов считалось, что заячья кожа помогает против сонливости. Во избежание детской бессонницы старались не упоминать зайца и не называть ребенка зайчиком, когда укачивали его или когда он просыпался. Однако зайцу нередко приписывалась и противоположная способность — вызывать сон. Так, в «Каталоге магии Рудольфа» XIII века из района Верхней Силезии содержится осуждение местных женщин за то, что они кладут заячьи уши в колыбель ребенку для спокойного сна. Там же приводится описание обхода вокруг очага с ребенком для того, чтобы тот спал по ночам. Обход сопровождался ритуальным диалогом. На вопрос идущего следом: «Что несешь?» отвечали: «Рысь, волка и спящего зайца!» Похожий ритуальный диалог записан в том же регионе, у поляков Западных Бескид, на границе с Силезией, и в наше время. Диалог заканчивался выметанием мусора, который клали под голову ребенка, чтобы он хорошо спал. У белорусов, у кашубов образ зайца фигурирует в колыбельных песнях в той же функции, что и образ кота (ср. общее название kot для кота и зайца в некоторых польских диалектах и сербское представление о происхождении зайца от кошки).

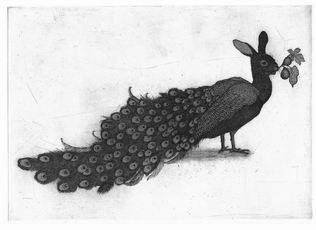

У горицких словенцев на границе с Италией встречается необычный сказочный персонаж «цуфулин» — полуптица-полузаяц. Цуфулины жили в счастливые незапамятные времена, когда колбаса и ветчина росли на деревьях, пироги — под кустами, а двери жилищ был открыты настежь. Но со временем молва стала обвинять цуфулинов в бедах и несчастьях, и люди начали их убивать. Поймать цуфулинов было непросто, потому что они быстро бегали на своих заячьих ногах, а расправив крылья, взмывали под самые облака. Но они были уязвимы, потому что спали, в отличие птиц, не на деревьях, а в ямках, выкопанных в земле, и при этом по ночам красиво и громко пели — возможно, этим и объясняется происхождение названия персонажа: словен. cufulin — от итал. zufolino, уменьшит. от zufolo, «свирель», образованное от глагола zufolare, «насвистывать, играть на свирели», а также «издавать звуки, похожие на звучание свирели или флейты» (о птицах). Сами же цуфулины были глухими, и убить их не стоило труда. Когда на горе Корада убили последнего из них, короля цуфулинов, небо на три дня потемнело и разразилась страшная гроза, а когда вода, затопившая поля и деревни, спала, изобилию и беззаботному житью пришел конец, люди стали прятаться и запираться на все засовы. В другой сказке птицы не хотели признавать цуфулина за птицу и насмехались над ним из-за того, что у него не было клюва и были длинные уши. Громче всех смеялась сорока, и цуфулин предложил ей посостязаться в полете, а судьями назначили грача, сову и ястреба. На состязание слетелись все птицы из окрестных лесов. Первую половину пути цуфулин и сорока летели рядом, но потом сорока вырвалась вперед. Уже предчувствуя позор поражения, цуфулин вдруг вспомнил про свои огромные уши, замахал ими, как крыльями, и обогнал сороку. Ястреб выдернул из своего хвоста самое красивое перо и воткнул его цуфулину за ухо как победителю состязания, а недовольная сорока с криком улетела в лес.

Заяц соотносится с месяцем в восточнославянском детском фольклоре: в игровых песнях, закличках и особенно считалках, например: «Заяц-месяц, где был? В лесе» или «Заяц-месяц вырвал травку, положил на лавку». Для этих текстов характерен мотив растительности, которой питается заяц: заяц-месяц «сорвал травку», «траву жал», «листья рвал», «лыки драл» и т. п. Корреляция образов зайца и месяца подтверждается и некоторыми южнославянскими параллелями. Так, в Герцеговине дразнят того, кто показывает на месяц со словами «Вон месяц!»: ему в ответ желают заячьего мяса или заячьего помета и советуют надеть на месяц шапку и называть его папой. В хорватской песне упоминаются глаза, светящиеся подобно глазам зайца от месяца. У болгар известен танец, в котором двое участников изображают зайцев, прыгающих друг через друга при свете месяца. Все эти факты внутренне мало связаны между собой и не складываются в общую картину. Заяц и месяц соотносятся друг с другом лишь в самом общем виде, что не позволяет реконструировать символический смысл мотива зайца-месяца. Фрагментарная представленность и ограниченность этого мотива сферой детского фольклора могут указывать как на его архаику, скрывающую в себе некую лунарную символику зайца, так и на сравнительно позднее его происхождение. Поэтому невыясненным остается вопрос, находится ли этот славянский мотив в какой-либо связи, генетической или типологической, с представлениями о зайце и луне (в особенности с символикой пятен на полном месяце) в иных традициях — древнеиндийской, китайской, монгольской и др. В китайской мифологии известен живущий на луне белый (нефритовый) заяц. Согласно легенде он оказал услугу Будде, за что получил бессмертие и был помещен на луну. С тех пор он толчет там в ступе снадобье бессмертия.

В традиционной славянской культуре заяц наделяется различными, в том числе не связанными между собой символическими значениями, обусловленными определенными свойствами и признаками, которые реально присущи этому животному (плодовитость, быстрота бега, чуткий сон) или только приписываются ему (например, косые глаза). Символика зайца и представления о нем отличаются устойчивостью и живучестью. Они сохраняют свою популярность и в нашей сегодняшней жизни — в языке как хранилище архаических взглядов, идей и понятий, в живом городском фольклоре и в современных жанрах литературы и искусства. Основной набор традиционных символических смыслов, присущих этому персонажу народной зоологии, не только не утрачивает своей актуальности, но и облекается во все новые формы, ярко демонстрируя тем самым преемственность многовековой культурной традиции.

[1] Работа осуществлена при поддержке РГНФ (проект № 12-04-00267а «Славянская народная аксиология. Оценки и ценности в языке и народной культуре»). Подробнее о символике зайца см. в книге: Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. С. 177—199

Источник