- Серозная жидкость

- Смотреть что такое «Серозная жидкость» в других словарях:

- Cерозометра: термин врача ультразвуковой диагностики или диагноз гинеколога?

- Воспаление. Экссудация. Экссудат и транссудат. Часть 5

- Александр Иванов, хирург-гинеколог

- Механизм экссудации при воспалении

- Повышенная проницаемость капилляров и венозных стенок

- Везикуляция

- Изменение фильтрации жидкости в капиллярах

- Нарушение лимфообращения

- Экссудат и транссудат

- Типы и отличительные характеристики экссудата

- Серозный экссудат

- Блютанговый экссудат

- Фибринозный экссудат

- Геморрагический экссудат

- Гнойный экссудат

Серозная жидкость

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Серозная жидкость» в других словарях:

СЕРОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ — (сывороточная жидкость) прозрачная желтоватая жидкость, образуется из крови вследствие просачивания её из капилляров. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Павленков Ф., 1907 … Словарь иностранных слов русского языка

серозная жидкость — (liquor serosus) жидкость, вырабатываемая серозными оболочками … Большой медицинский словарь

Серозная оболочка — соединительно тканная мембрана, покрытая эпителиальным слоем; имеет толщину около 1 мм, выстилает полости тела человека и животных. В зависимости от местоположения называется брюшиной (См. Брюшина), плеврой (См. Плевра), Перикардом,… … Большая советская энциклопедия

СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА — (ново лат., от лат. serum сыворотка; в медиц. кровяная жидкость). Слизистая оболочка, выстилающая наружную поверхность всех внутренностей, сердца легких и проч. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.… … Словарь иностранных слов русского языка

СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА — выстилает внутренние полости тела человека и животных. В зависимости от местонахождения называется брюшиной, плеврой, перикардом, эпикардом. Серозная оболочка вырабатывает серозную жидкость, облегчающую движение внутренних органов, выполняет… … Большой Энциклопедический словарь

серозная оболочка — выстилает внутренние полости тела человека и животных. В зависимости от местонахождения называют брюшиной, плеврой, перикардом, эпикардом. Серозная оболочка вырабатывает серозную жидкость, облегчающую движение внутренних органов, выполняет… … Энциклопедический словарь

Серозная оболочка — Структура стенки желудка: 1 серозная оболочка, 2 субсероза, 3 мышечный слой, 4 наклонные мышечные волокна, 5 круговые мышцы, 6 продольные мышцы, 7 подслизистая, 8 мышечный слой слизистой оболочки, 9 слизистая оболочка, 10 lamina propria, 11… … Википедия

Серозная оболочка — выстилает все участки первоначально общей у зародыша полости тела (целома) позвоночных животных. Участки эти называются серозными полостями, ибо содержат серозную жидкость, похожую на serum, кровяную сыворотку, а на самом деле близкую по составу… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА — выстилает внутр. полости тела человека и животных. В зависимости от местонахождения наз. брюшиной, плеврой, перикардом, эпикардом. С. о. вырабатывает серозную жидкость, облегчающую движение внутр. органов, выполняет защитную функцию … Естествознание. Энциклопедический словарь

перикардиальная жидкость — (liquor pericardialis) серозная жидкость, находящаяся в перикардиальной полости … Большой медицинский словарь

Источник

Cерозометра: термин врача ультразвуковой диагностики или диагноз гинеколога?

Волгоградский государственный медицинский университет

В настоящее время одной из наиболее часто выполняемых внутриматочных операций является гистероскопия, с помощью, которой возможны не только визуализация различных видов внутриматочной патологии, но и осуществление хирургических вмешательств и контроля за эффективностью лечения [1]. Вместе с тем, это инвазивная манипуляция, имеющая определенный риск инфекционных осложнений, которые по данным разных авторов составляют от 0,7 до 12% (Баев О.Р., Стрижаков А.Н., Давыдов А.И. 2010) [2,3]. Вследствие возможности риска развития осложнений в послеоперационном периоде, необходимо иметь чёткие показания к выполнению данной операции [4]. Тем не менее, на современном этапе развития медицины неинвазивные методы диагностики внутриматочной патологии, такое как УЗИ органов малого таза, являются одним из начальных этапов постановки диагноза, а также определяющим фактором для определений показаний к выполнению гистероскопии [5,6]. Особенно важен метод УЗИ гениталий в период постменопаузы. Период постменопаузы является наиболее опасным в плане развития онкологических процессов гениталий, диагностика которых имеет большое практическое значение [7,8]. Негативные последствия имеют как несвоевременно проведенная диагностика, так и гипердиагностика, которая ведет к необоснованным внутриматочным вмешательствам.

Последние годы все чаще гинекологи встречаются с диагнозом «серозометра», на основании чего пациентка направляется в стационар для выполнения гистероскопии. Анализ литературы демонстрирует противоречивые мнения, как в отношении природы появления жидкости в полости матки, так и о прогностической значимости этого явления. Ряд авторов указывают на повышение риска злокачественных процессов в малом тазу при обнаружении жидкости в полости матки [9]. Некоторые исследователи, связывают скопление внутриматочной жидкости с доброкачественной внутриматочной патологией [10]. Другие исследователи расценивают появление жидкости в полости матки в период постменопаузы как вариант нормы, связывая ее с окклюзией цервикального канала [10].

Цель исследования: оценить прогностическую значимость определения при ультразвуковом исследовании жидкости в полости матки в постменопаузальном периоде.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были обследованы 27 пациенток, направленных для выполнения гистероскопии в плановом порядке с диагнозом «Серозометра» в гинекологические отделения ВОКБ №1 и КБСМП №7 г. Волгограда за период 2013-2015 гг. Оценивались факторы риска развития заболеваний гениталий с учетом длительности менопаузы, технические особенности гистероскопии в постменопаузальном возрасте, риск осложнений после манипуляции, фармакологическая нагрузка. Всем пациенткам после выполнения гистероскопий проводилось гистологическое исследование полученного материала.

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют, что возраст больных колебался от 53 до 73 лет и в среднем составил 62,8±1,8. Все пациентки человек были в периоде менопаузы. Причём длительность менопаузы составила от 2 до 19 лет в среднем 11,9±2,7. Таким образом, среди пациенток, которым выставлялся диагноз «серозометра» и выполнялась гистероскопия не было ни одной женщины репродуктивного или перименопаузального возраста. Минимальный срок менопаузы составил 2 года.

Подавляющее большинство обследованных (58,8%) были пенсионерами. В тоже время, обращает на себя внимание, что несмотря на средний возраст обследованных более шестидесяти лет более 40% из них продолжают работать.

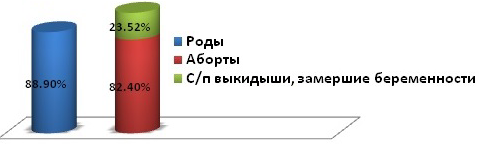

Анализ менструальной функции обследованных пациенток в репродуктивном возрасте показал, что ее нарушения были выявлены у 52,9%. Возможно, одним из факторов нарушений менструального цикла была высокая частота прерываний беременности по желанию у пациенток исследуемой группы, 82,4% пациенток имели в анамнезе медицинские аборты. Причём у каждой третьей (30%) пациентки было более 2-х абортов. Среднее количество абортов на одну пациентку составило 2,1±0,3 (от 1 до 10). Количество родов в анамнезе у пациенток колебалось от 1 до 4 и в среднем составило 1,8±0,2.

Самопроизвольное прерывание беременности, в том числе замершие, имели в анамнезе 23,52% обследуемых женщин. Данные по соотношению родов, прервавшихся беременностей и медицинских абортов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение доли родов, абортов и самопроизвольных выкидышей у пациенток исследуемой группы.

Всем пациенткам диагноз серозометра был поставлен на основании данных УЗИ малого таза, которое проводилось с профилактической целью. Данный диагноз был выявлен впервые, при этом какие-либо жалобы у пациенток отсутствовали. У большинства (81,8%) пациенток гистероскопия выполнялась впервые, повторное внутриматочное вмешательство в виде гистероскопии было у 18,2%.

Единственным показанием для госпитализации и выполнения гистероскопии серозометра была у 82,4%. Только у 2 пациенток был выявлен также полип (1 — полип эндометрия, 1 — цервикального канала) и у 2 — гиперплазия эндометрия.

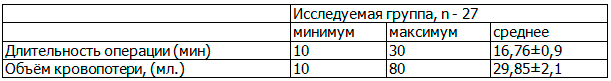

Данные по продолжительности операции и объеме кровопотери в исследуемой группе приведены в табл. 1.

Таблица 1. Продолжительность гистероскопии и объём кровопотери

Учитывая возраст и длительность менопаузы более 10 лет у большинства пациенток выполнение гистероскопии было сопряжено с определенными техническими трудностями в связи с инволютивными процессами в матке. Так, перфорация матки является крайне редким осложнением при выполнении гистероскопии в репродуктивном возрасте, однако у одной пациентки (3,70%) данной исследуемой группы операция была осложнена перфорацией матки.

Всем пациенткам проводилась профилактика инфекционных осложнений путем внутривенного введения антибиотика (цефалоспорина 3 поколения) за 30 минут до операции. В послеоперационном периоде всем назначались гемостатики (этамзилат натрия 12,5% — 2,0 2 р/д в/м). Дополнительно 18,2% пациентки с высоким риском развития инфекционных осложнений получали курс антибактериальной терапии (цефтриаксон 1,0- 1/2 р/д в/м — 4 дня, амикацин 1,5 — 1 р/д в/м — 3 дня).

По данным историй болезней у 88,2% пациенток послеоперационный период протекал без осложнений. Длительность пребывания в стационаре была от 2 до 7 дней, средний койко-день составил 4,18±0,1 койко-дня.

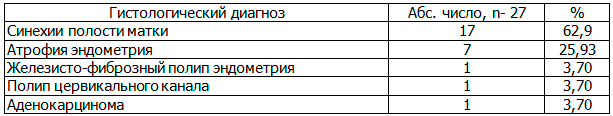

Результаты гистологических исследований представлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты гистологического исследования у пациенток с диагнозом «серозометра»

Данные гистологического исследования подтвердили диагноз полип, из двух пациенток с гиперплазией у 1 пациентки диагностирована атрофия эндометрия, а у второй пациентки с гиперплазией эндометрия выявлена аденокарцинома. Ни у одной из пациенток с изолированной серозометрой злокачественного процесса эндометрия не было выявлено.

Обсуждение. В настоящее время отмечается неуклонная тенденция к увеличению средней продолжительности жизни женщин, которая в развитых странах составляет 75-80 лет. При этом возраст наступления менопаузы остается в среднем 49-52 года. Таким образом, почти треть жизни женщины приходится на период постменопаузы. В постменопаузе, когда у женщины наблюдаются возрастные изменения, связанные с угасанием репродуктивной функции, гормональным дефицитом гормонов. Из-за снижения выработки эстрогенов и прогестерона начинается постепенная атрофия слизистой оболочки матки. Атрофия эндометрия нередко сопровождается появлением синехий — внутриматочных сращений, что является возрастной нормой. Также иногда атрофичный эндометрий может приводить к скудным кровомазаниям — для данного периода это является также вариантом нормы. Таким образом, при появлении скудных кровомазаний и нормальных значений ЭХО-картины при УЗИ гениталий, или появлении серозометры, необходимо дифференцированно подходить к необходимости выполнения внутриматочных вмешательств. Каждое внутриматочное вмешательство в постменопаузальном периоде на атрофичном эндометрии приводит к нарушению базального слоя эндометрия, что может привести к повышению риска кровотечения, развития инфекционных осложнений, перфорации матки.

Диагноза «Серозометры» по международной классификации болезней МКБ-10 не существует. Результаты проведенного исследования свидетельствуют,что большинство женщин с серозометрой не имеют никаких жалоб. Все они поступали в стационар для выполнения гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием только на основании данных УЗИ малого таза (жидкость в полости матки). Данные гистологического исследования указывают на низкую диагностическую ценность ультразвуковых признаков серозометры для своевременного выявления патологии эндометрия в постменопаузальном периоде. Ни в одном случае изолированной серозометры заболеваний выявлено не было. В тоже время, выполнение внутриматочного вмешательства на фоне атрофичного эндометрия следует признать нецелесообразным, так как несет ряд негативных последствий для пациентки. Кроме того, это сопряжено с неоправданной госпитализацией и необоснованной фармакологической нагрузкой.

Источник

Воспаление. Экссудация. Экссудат и транссудат. Часть 5

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/vospalenie.-jekssudacija-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/vospalenie.-jekssudacija.jpg» title=»Воспаление. Экссудация. Экссудат и транссудат. Часть 5″>

Александр Иванов, хирург-гинеколог

- Запись опубликована: 25.11.2020

- Время чтения: 1 mins read

Перенос жидкой части крови и белков из крови в ткани называется экссудацией, а сама жидкость называется экссудатом.

Механизм экссудации при воспалении

Воспалительная экссудация – сложный процесс, основными механизмами которого являются:

- повышенная проницаемость капилляров и венозных стенок;

- гиперосмия и в меньшей степени, гиперонхия в очаге воспаления;

- изменение фильтрации жидкости в капиллярах;

- нарушение лимфообращения.

Повышенная проницаемость капилляров и венозных стенок

Повышенная проницаемость является основным фактором патогенеза воспалительной экссудации. Существует две фазы увеличения проницаемости стенок кровеносных сосудов:

- Немедленное увеличение проницаемости, связанное с высвобождением транзиторных медиаторов;

- Позднее длительное (несколько часов) увеличение проницаемости из-за накопления нейтрофилов в очагах воспаления – высвобождение лизосомных ферментов, катионных белков, а также медиаторы пролонгированного действия.

Везикуляция

Электронно-микроскопические исследования показали, что экссудация направляется:

- через эндотелиальные щели;

- через эндотелиальные клетки через внутриклеточные канальцы;

- через пузырьки.

Под влиянием гистамина и серотонина сократительный белок (микрофибриллы) эндотелиальных клеток сжимается, и между этими клетками образуются поры и отверстия. Хинины и другие медиаторы вызывают образование мелких пузырей (пузырьков) в эндотелиальных клетках, а также отек под эндотелием.

Образование везикул и транспорт веществ через эндотелиальную клетку – так называемая везикуляция или ультрапиноцитоз – считается активным процессом, требующим энергии и тесно связанным с системами клеточных мембран аденилциклазы, гуанилциклазы, холинэстеразы и других ферментов.

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/vezikuljacija-726×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/vezikuljacija-726×600.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/vezikuljacija.jpg» alt=»Везикуляция» width=»800″ height=»661″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/vezikuljacija.jpg 800w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/vezikuljacija-726×600.jpg 726w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/vezikuljacija-768×635.jpg 768w» sizes=»(max-width: 800px) 100vw, 800px» title=»Воспаление. Экссудация. Экссудат и транссудат. Часть 5″> Везикуляция

Изменение фильтрации жидкости в капиллярах

Также важны при экссудации изменения фильтрации жидкости в капиллярах.

В нормальных условиях, хотя гидростатическое давление крови снижается от артериального конца капилляра к венозному, оно превышает гидростатическое давление ткани, разница между этими давлениями составляет эффективное гидростатическое давление, которое облегчает перенос жидкости из капилляра в ткань.

Онкотическое (коллоидосмотическое) давление крови от конца капиллярной артерии к венозному практически не изменяется и превышает онкотическое давление тканей; разница между этими давлениями и есть эффективное онкотическое давление.

Онкотическое давление работает в отличие от гидростатического – оно удерживает жидкость в капилляре. Эффективное гидростатическое давление на артериальном конце капилляра больше, чем эффективное онкотическое давление, что приводит к ультрафильтрации жидкости из капилляра в ткани.

Напротив, из-за снижения гидростатического давления на венозном конце капилляра эффективное онкотическое давление выше, чем эффективное гидростатическое давление, и поэтому жидкость течет в противоположном направлении – от ткани в капилляре. Часть межклеточной жидкости возвращается в кровоток через лимфатическую систему.

По мере увеличения гидростатического давления крови (HtT) ультрафильтрация жидкости из капилляров в ткань естественным образом становится более интенсивной. В то же время увеличивается площадь стенки капилляра, через которую жидкость фильтруется в ткани. Это уменьшает площадь стенки капилляра, через которую жидкость течет обратно из тканей.

Это один из основных механизмов развития так называемого механического или застойного отека. Он играет важную роль в возникновении отеков у сердечных больных, беременных ( отек ног ), а также при тромбофлебите, воспалении и других случаях.

Отек ног при беременности

Отек ног при беременности

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/otek-nog-pri-beremennosti-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/otek-nog-pri-beremennosti.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/otek-nog-pri-beremennosti.jpg» alt=»Отек ног при беременности» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/otek-nog-pri-beremennosti.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/otek-nog-pri-beremennosti-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Воспаление. Экссудация. Экссудат и транссудат. Часть 5″> Отек ног при беременности

При снижении онкотического давления крови, конечно, снижается и эффективное онкотическое давление, и развивается так называемый онкотический отек. Площадь стенки капилляра, через которую жидкость фильтруется в ткани, увеличивается. Площадь стенки капилляра, через которую жидкость возвращается в капилляр, уменьшается.

Наиболее выраженное увеличение площади фильтрации (OtD) и уменьшение площади возврата жидкости (DT) наблюдается при увеличении эффективного гидростатического давления (HtT) и одновременном снижении эффективного онкотического давления (OtT).

В условиях воспаления артериолы и прекапилляры расширяются, а количество функциональных артериол увеличивается. Повышение скорости кровообращения и гидростатического давления в капиллярах. Все это способствует экссудации. Однако нарушение притока крови к венозному концу капилляров имеет решающее значение для развития экссудации, поскольку препятствует возвращению жидкости в капилляры. Следовательно, экссудация возникает в основном на фоне венозной гиперемии.

Таким образом, воспалительному отеку способствует как повышение гидростатического давления в кровеносном сосуде (в основном, на венозном конце капилляра), так и повышение онкотического давления в тканях. Однако изменения онкотического давления менее важны для развития воспалительного отека, чем изменения осмотического давления.

Нарушение лимфообращения

Экссудация и воспалительный отек также играют важную роль в развитии лимфатических расстройств рефлюкса. Но постоянной связи между терминальными лимфатическими капиллярами и внесосудистыми межклеточными канальцами обнаружено не было.

Когда канальцы заполнены межклеточной жидкостью, они доставляют эту жидкость к капиллярам (жидкость поступает в капилляры через эндотелиальные отверстия). Затем канальцы схлопываются и отделяются от капилляров, в то время как эндотелиальные отверстия закрываются.

В случае воспаления эндотелий лимфатических капилляров повреждается, и внесосудистые канальцы выходят из эндотелиальных отверстий. Развивается так называемый динамический сбой лимфатической системы – лимфатическая система перестает выполнять функции оттока жидкости и развиваются отеки. Нарушения лимфодренажа возникают рано и сохраняются до конца воспаления.

Количество, состав, pH и содержание белка (альбумин, глобулин, фибриноген) в экссудате зависят от патогенных агентов (микроорганизмов, токсинов), вызывающих конкретное воспаление. В прошлом считалось, что по мере увеличения проницаемости сосудов эндотелий действует как простой фильтр – сначала из кровеносного сосуда покидают более мелкие молекулы (альбумины), затем глобулины и, наконец, фибриноген.

В настоящее время считается, что помимо степени увеличения проницаемости сосудов состав экссудата также определяется природой патогенного агента. Например, фибринозный экссудат с высоким содержанием фибриногена, но с низким содержанием глобулина и альбумина. Резорбция белка из экссудата также может играть роль. Если, например, альбумин больше резорбируется, количество глобулина в экссудате может увеличиться.

Экссудат и транссудат

Экссудат – это жидкость, образующаяся при воспалительных заболеваниях и часто инфицированная микроорганизмами.

Транссудат, с другой стороны, представляет собой жидкость, которая переместилась в атипичный участок тела без признаков воспаления, таких как отек или асцит .

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/ascit.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/ascit.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/ascit.jpg» alt=»Асцит» width=»900″ height=»450″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/ascit.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/ascit-768×384.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Воспаление. Экссудация. Экссудат и транссудат. Часть 5″> Асцит

В клинике очень важно определить, является ли скопившаяся в той или иной области тела жидкость результатом воспаления, поэтому важно отличать экссудат от транссудата.

Типы и отличительные характеристики экссудата

Макроскопически экссудат, как и транссудат, может быть прозрачным, но также может быть опалесцирующим, желтовато-зеленым, гнойным и кровянистым. Между лабораторными тестами на экссудат и транссудат существует несколько существенных различий.

- Из-за повреждения клеток увеличивается активность гидролитических ферментов экссудата.

- Осмотическое давление экссудата превышает осмотическое давление транссудата.

Выделяют следующие основные типы экссудата:

- серозный;

- блютанговый;

- фибринозный;

- геморрагический;

- гнойный.

Серозный экссудат

Серозный экссудат наиболее близок к транссудату – это желтоватая, почти прозрачная жидкость с относительно невысокой относительной плотностью и содержанием кровяных телец. Таким экссудатом может быть ожог кожи II стадии, экссудативный плеврит, серозный менингит и другие случаи.

Блютанговый экссудат

В экссудате блютанга, помимо компонентов серозного экссудата, присутствует слизь. Это происходит в случаях воспаления слизистых оболочек (дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта), таких как ринит (воспаление слизистой оболочки носа) и колит (воспаление слизистой оболочки толстой кишки).

Фибринозный экссудат

Фибринозный экссудат возникает, когда фибриноген выходит из кровеносных сосудов и переходит в ткани, где он превращается в фибрин. Фибринозный экссудат также образуется на серозных оболочках и слизистых оболочках из-за пневмококков, дифтерии, дизентерийных палочек и других микробов.

Существует два типа фибринозного экссудата – крупозный и дифтерийный экссудат.

- Крупный экссудат, например, у больных с тяжелой пневмонией, обнаруживается в виде пленки на слизистой оболочке альвеол легких. Удаление этой пленки не повредит слизистые оболочки.

- Дифтерийный экссудат проникает через слизистую оболочку и вызывает некроботические изменения. После удаления дифтерийного экссудата язва остается.

По мере развития воспаления фибриновые пленки растворяются фибринолитической системой.

Геморрагический экссудат

Геморрагический экссудат возникает в результате сильного повреждения стенок кровеносных сосудов, когда в экссудат попадают эритроциты. Обычно это происходит, когда воспаление очень быстрое. Геморрагический экссудат измеряется у пациентов с перитонеальной, плевральной и перикардиальной полостями, пустулами черной оспы, обморожением II степени, аллергическим воспалением (феномен Артуса).

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/gemorragicheskij-jekssudat-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/gemorragicheskij-jekssudat.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/gemorragicheskij-jekssudat.jpg» alt=»Геморрагический экссудат» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/gemorragicheskij-jekssudat.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/11/gemorragicheskij-jekssudat-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Воспаление. Экссудация. Экссудат и транссудат. Часть 5″> Геморрагический экссудат

Гнойный экссудат

Гнойный экссудат образуется в результате действия гнойных микроорганизмов (стрептококков, стафилококков, туберкулезных палочек). Этот экссудат богат клетками, в основном лейкоцитами. Если острое гнойное воспаление вызвано стрептококками или стафилококками, нейтрофилы преобладают в экссудате, но если воспаление и экссудация вызваны, например, паразитами животных, количество эозинофилов в экссудате увеличивается.

Гнойный экссудат представляет собой вязкую жидкость желтовато-зеленого цвета с характерным сладким запахом. При центрифугировании он распадается на два слоя – сывороточный и клеточный осадок. Гнойные клетки – так называемые гнойные тельца – это поврежденные и мертвые клетки крови (нейтрофилы, лимфоциты, моноциты), клетки воспаленной ткани и микроорганизмы.

В цитоплазме гноя много вакуолей, граница гноя с окружающей средой нечеткая. Наблюдается также кариолиз – набухание и постепенное растворение ядра гноя, в результате чего количество нуклеотидов и нуклеиновых кислот в гное увеличивается. Гнойная сыворотка химически существенно не отличается от сыворотки крови.

- Гнойный экссудат туберкулезного и сифилитического воспаления обычно имеет большое количество лимфоцитов.

- Гнойный экссудат опухоли содержит множество опухолевых клеток и эритроцитов.

Относительная плотность гнойного экссудата высокая (1020–1040). В нем много активных ферментов, продуктов интенсивного протеолиза (полипептиды, аминокислоты), молочная кислота (90-120 мг% и более). Из-за интенсивного гликолиза содержание глюкозы в гнойном экссудате, как и в других экссудатах, обычно ниже, чем в крови (40-50 мг%).

На практике распространены сочетания различных типов воспалений, таких как серозный фибриноз, гнойный фибриноз, геморрагический гнойный экссудат. Заражение любого вида экссудата гнилостными микробами приводит к гниению экссудата.

Капли жира ( hilozo ) также могут попадать во все экссудаты и создавать так называемый хилозо-экссудат. Этот экссудат возникает, например, когда воспаление локализовано в брюшной полости, области больших лимфатических сосудов.

Источник