Что значит сапротрофный тип питания

Организмы, питающиеся мертвыми или разлагающимися органическими остатками называются сапротрофами. Для обозначения таких организмов иногда используют другие термины, означающие, однако, то же самое — сапрофиты (сапрофитное питание) и сапробионты (сапробионтное питание).

Многие грибы и бактерии являются сапротрофами, например грибы Mucor, Rhizppus и дрожжи. Для переваривания сапротрофы выделяют в пищу ферменты, а затем поглощают и усваивают продукты этого внеклеточного переваривания. Сапротрофы питаются мертвыми органическими остатками растений и животных.

Таким образом, сапротрофы уничтожают органические остатки путем их разложения. Многие из образующихся простых веществ не используются самими сапротрофами, поэтому они поступают в пищу растениям. Следовательно, активность сапротрофов обеспечивает весьма важные связи между круговоротами биогенных элементов, делая возможным возврат этих элементов живым организмам.

Сапротрофное питание грибов Мисог и Rhizopus

Mucor и Rhizopus относятся к обычным плесеням. Их можно обнаружить на хлебе, хотя они могут жить и в почве. Mucor был подробно описан в соответствующей статье. Rhizopus встречается даже чаще и по своему строению и образу жизни очень похож на Mucor Оба гриба легко выращивать в лабораторных условиях.

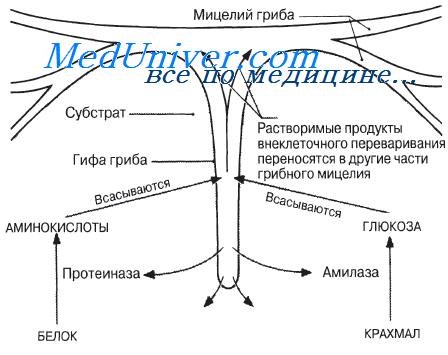

Их гифы проникают в питательную среду, на которой они растут, и из кончиков гиф секретируются гидролизующие ферменты. На рисунке приведены результаты такого внеклеточного переваривания. Амилазы и про-теиназы осуществляют соответственно расщепление крахмала до глюкозы и белков до аминокислот. Тонкий и хорошо разветвленный мицелий у Мисог и Rhizopus обеспечивает большую поверхность всасывания. Глюкоза используется во время дыхания для обеспечения гриба энергией, необходимой для протекания метаболических процессов. Кроме того, глюкоза и аминокислоты идут на рост и восстановление тканей гриба. В цитоплазме хранятся избыток глюкозы, превращенный в гликоген и жир, и избыток аминокислот в виде белковых гранул.

Симбиоз: мутуализм, паразитизм и комменсализм

Термин симбиоз буквально означает «совместная жизнь». Он был введен немецким ученым де Бари в 1879 г., который описал это явление как «совместное существование разноименных организмов». Другими словами, симбиоз — это ассоциация между двумя или большим числом организмов разных видов. Со времени де Бари многие биологи сузили понятие «симбиоз» и стали подразумевать под ним тесные взаимоотношения между двумя или более организмами различных видов, приносящие выгоду всем партнерам.

С семидесятых годов XX в. симбиоз как раздел биологии приобрел большее значение. К настоящему времени, например, стало известно, что ббльшая часть растений получает необходимые питательные вещества с помощью грибов, а азот фиксируется главным образом симбиотиче-скими бактериями. Открытие того факта, что ферментация в рубце жвачных животных происходит при содействии симбиотических организмов, имеет важное значение для повышения продуктивности крупного рогатого скота. Вместе с тем биологи стали осознавать, что степень близости взаимоотношений, выгоды или вреда в подобных случаях может сильно варьировать. В связи с этим большинство современных биологов используют определение симбиоза, сходное с определением, данным де Бари и одобренное Обществом экспериментальной биологии в 1975 г.

В данной книге будут использоваться определения, приведенные ниже. Акцент делается на том, насколько выгодными для обоих участников являются взаимоотношения между ними.

Симбиоз — это совместное проживание в тесном взаимодействии двух или более организмов различного вида. Многие подобные ассоциации состоят из трех и более «партнеров» с совместным питанием. Существует три основных типа симбиотических отношений:

1) мутуализм, или взаимовыгодные отношения обоих «партнеров»;

2) паразитизм, при котором выгоду получает один «партнер», причиняя другому вред;

3) комменсализм, при котором для одного «партнера» это выгодные отношения, тогда как для другого они не приносят ни пользы, ни вреда.

Источник

Типы питания

В этой статье рубрики «Из диалогов в комментариях» собраны вопросы читателей и мои ответы на них по типам питания. Хотя все организмы по типу питания относят к автотрофным или гетеротрофным, но не для всех форм жизни всё выглядит так «прозрачно». А вопросов в заданиях ЕГЭ или ОГЭ по типам питания бывает не мало.

Самой хорошей базой для подготовки к сдаче экзаменов по биологии, кроме изучения учебников, является Открытый банк заданий ФИПИ, включающий тесты КИМов за все прошлые годы сдачи ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) в нашей стране.

1. Ольга: Встретила такой вопрос на соотнесение. Азотфиксирующие клубеньковые бактерии являются автотрофами или гетеротрофами? Хемосинтез есть — обычно относим к авто-. Но от растений они берут органику в симбиозе, то есть по типу добывания углерода потребители получается. Если бы разговор был о свободноживущих ризобиях, даже не сомневалась бы в автотрофности. А тут подрастерялась.

Б.Ф.: Правильно, Ольга, что «подрастерявшись» написали мне этот комментарий. Думаю, что ваш вопрос может быть непонятен многим.

Ни при каких условиях азотфиксирующие бактерии (бактерии, имеющие фермент нитрогеназу, за счет которого они и способны «разрушить» мощнейшую тройную ковалентную связь в молекуле N2), находясь в ризосфере растений или уже внедрившись в корни бобовых и образовав клубеньки — не способны к автотрофии. Видимо Вы спутали азотфиксаторов с нитрификаторами. Нитрификаторы — действительно хемотрофы: берут энергию для связывания СО2 за счет окисления нитратного азота в нитритный.

Азотфиксация же, усвоение молекулярного азота воздуха — это глобальнейший их процессов на Земле, сравнимый по значимости лишь с фотосинтезом, требует для своего осуществления огромного количества энергии в связанной форме. Лучшим источником энергии для азотфиксаторов, как яркого примера гетеротрофного питания, являются углеводы. Поэтому бактерии-азотфиксаторы могут хорошо «работать» только вблизи растений (в их ризосфере, где выделяется растениями много углеводов) или внутри растений (в клубеньках).

Ольга: Понятно, не хватило времени и усилий подтянуть теорию по вопросу. Спасибо, предельно понятно. Надеюсь, с ЕГЭ не разойдемся. Но еще почитаю…

2 . Анна: У меня такой вопрос. Если всем растениям необходимы азотные удобрения, то они все могут фиксировать азот? Думала, что это привилегия только бобовых с их клубеньковыми бактериями.

Б.Ф.: Никакие растения, ни бобовые, ни растения других семейств не способны фиксировать азот (имеется в виду использовать для питания атмосферный азот N2). Все растения питаются уже связанными формами азота: нитратным азотом или аммонийным азотом. Из воздуха способны усваивать азот только некоторые (их очень мало видов) азотфиксирующие бактерии. Таковыми являются симбиотические клубеньковые бактерии, селящиеся в корнях бобовых растений, и различные свободноживущие бактерии-азотфиксаторы, заселяющие зону вблизи корней любых растений (ризосферные бактерии).

Симбиотическая фиксация N2 более эффективный процесс, чем фиксация N2 ризосферными бактериями, поэтому бобовые растения меньше требуют для жизни затрат почвенного минерального азота, чем не бобовые. При выращивании бобовых в агроценозах, они, соответственно, будут требовать меньших доз азотных минеральных удобрений, чем, например, злаковые растения.

3. Светлана: Помогите мне разобраться с бактериями. Какие куда следует отнести. Меня интересуют клубеньковые, азотобактер, нитрифицирующие. Мои мысли: нитрифицирующие однозначно хемосинтетики, клубеньковые симбионты скорее автотрофы (аминоавтотрофы), азотобактер свободноживущие (аминоавтотрофы) значит клубеньковые и азотобактер автотрофы.

Б.Ф.: Да, Вы правы, что нитрифицирующие бактерии — это автотрофные бактерии (хемосинтетики).

Но клубеньковые бактерии и азотобактер — это ГЕТЕРОТРОФНЫЕ организмы, способные к фиксации атмосферного азота N2. Азотфиксация — очень энергоемкий процесс, требующий больших количеств легкодоступных органических веществ — углеводов в качестве источника энергии. Эти углеводы клубеньковые бактерии получают в необходимом количестве за счет фотосинтеза растений, находясь непосредственно внутри клубеньков корней бобовых растений. Свободноживущему азотобактеру тоже необходимо огромное количество углеводов, поэтому он будет активно размножаться и фиксировать азот атмосферы только вблизи корней растений (в их ризосферной зоне), куда поступают продукты фотосинтеза.

Лишь с точки зрения питания азотом азотфиксаторы — аминоавтотрофы. А с точки зрения деления всех организмов на автотрофов (способных самим создать органические вещества из неорганических) и гетеротрофов (нуждающихся в готовых органических веществах как источнике углерода и энергии), нитрификаторы — автотрофные (хемотрофные) организмы, а клубеньковые бактерии и любые другие азотфиксирующие (фиксирующие молекулярный азот воздуха N2) бактерии — гетеротрофные организмы.

4. Елена: Борис Фагимович, помогите разобраться с вопросом. Каково биологическое значение хемосинтеза?

а) разрушение горных пород

б) снижение концентрации СО2 в атмосфере

в) очищение сточных вод

г) образование полезных ископаемых.

Даже не знаю, что и выбирать… с одной стороны, железо- и серобактерии накапливают в своих клетках в процессе хемосинтеза соединения железа и серы, способствуя «образованию полезных ископаемых». С другой стороны, серобактерии, разлагающие сероводород, применяют для очистки сточных вод. И вот еще нашла такую информацию: «Серобактерии способствуют постепенному разрушению и выветриванию горных пород вследствие образования ими серной кислоты, являются причиной порчи каменных и металлических сооружений, выщелачивания руд и серных месторождений». А ответ то нужен один…. Склоняюсь больше к ответу — г)

Б.Ф.: Вы правы в том, что в принципе все ответы являются правильными, если рассматривать роль хемосинтетиков в природе вообще. Но на вопрос о их «биологической роли» составители этого задания, очевидно, ждут от учащихся ответа б). К фундаментальным знаниям по школьной биологии, прежде всего, относится знание того, что хемосинтетики — это автотрофные организмы и они, как и фотосинтетики, строят органические вещества своих клеток из СО2 воздуха (значит будут снижать концентрацию углекислоты в атмосфере).

Елена: Ааа, ясно теперь! Надо было упор делать на слово «биологическое», а не «значение»… Но разве «биологическое значение» и роль в природе не идентичные понятия? Печально, что ЕГЭ превращается не в проверку знаний, а в «угадай, что от тебя хотят».

5 . Дмитрий: Является ли корректным предложение: «Гетеротрофы потребляют энергию солнечного света, преобразованную автотрофами в энергию химических связей»? Это ответ на вопрос C1 «Энергию какого типа потребляют гетеротрофные живые организмы?».

Б.Ф.: Конечно ответ не совсем выглядит корректным. Правильнее написать, что “Гетеротрофы потребляют энергию готовых органических веществ, изначально образованных автотрофами за счет энергии солнечного света».

6. Дмитрий: Много вопросов в ЕГЭ насчёт транспорта воды и минеральных веществ — корневое давление, транспирация, осмос. А за счёт чего осуществляется движение органических веществ — как «вверх» так и «вниз»? Так же по градиенту концентрации?

Б.Ф.: Воде, с растворенными в ней минеральными веществами, необходимо подниматься из почвы вверх по растению (преодолевая силы земного притяжения — гравитацию). Поэтому и нужен «насос» для поднятия воды по ксилеме. А органические вещества образуются вверху растения в листьях и они, наоборот, под действием сил тяжести свободно перемещаются вниз по стеблю (флоэмный ток) к корням.

7. Светлана: Борис Фагимович, очень часто сталкиваюсь с вопросом о цианобактериях. Они относятся к фотосинтетикам, а не хемосинтетикам, да?

Б.Ф.: Да, Светлана, цианобактерии (или сине-зеленые бактерии), раньше неправильно называли сине-зеленые водоросли, являются фотосинтезирующими бактериями. Они уникальны еще и тем, что способны к азотфиксации.

Светлана: То есть они ещё и хемосинтетики. Или я чего то недопонимаю?

Б.Ф.: Нет, Светлана. Азотфиксация очень энергозатратный процесс «по расщеплению» тройной связи в молекуле N2. В природе его могут осуществлять только немногие бактерии-азотфиксаторы, питающиеся углеводами растений. Конечно же, они все гетеротрофы. Вот бактерии нитрификаторы (переводящие нитритный азот в нитратный) являются хемосинтетиками.

8. Айдар: В какое время возникает первичный крахмал? В чем его биологическая роль?

Б.Ф.: Первичный или ассимиляционный крахмал образуется в результате процесса связывания углекислоты в строме хлоропластов в цикле Кальвина в «темновую» фазу фотосинтеза. Этот процесс не обязательно должен происходить ночью, а стадия так названа, так как для осуществления этого процесса свет не требуется.

Биологическую роль фотосинтезированного крахмала невозможно переоценить, так как он является энергетическим материалом для растения. А растения в целом на планете Земля, являясь первичными продуцентами органических веществ, обеспечивают существование всех остальных групп организмов (животных, бактерий, грибов).

Уважаемые посетители блога, у кого возникнут вопросы к репетитору биологии по Скайпу, пишите в комментариях, у меня на блоге вы можете приобрести ответы на все тесты ОБЗ ФИПИ за все годы проведения экзаменов по ЕГЭ и ОГЭ (ГИА).

Источник

Тип питания

Тип питания (степень паразитизма) – способность микроорганизма извлекать питательные вещества для собственного роста и размножения из живого, ослабленного или погибшего организма-хозяина, для фитопатогена – растения-хозяина [2] .

Тип питания микроорганизма может быть сапрофитным или паразитическим. Паразиты, в свою очередь, делятся на некротрофов, биотрофов и гемибиотрофов.

Трофность

Сапротрофы – извлекают питательные вещества из имеющихся (готовых) мертвых тканей и являются сапрофитами [2] .

Некротрофы – паразиты, убивающие своими выделениями какой-либо участок растения, прежде, чем оккупировать его, то есть как и сапротрофы питаются содержимым мертвых клеток [2] .

Биотрофы – паразиты, извлекающие питательные вещества непосредственно из живых клеток растения-хозяина [2] .

Различия между сапротрофами, некротрофами и биотрофами заключаются в соотношении скоростей гибели зараженных тканей (некроза) иразвития паразита в растении.

На практике тип питания определяется достаточно просто. Если распространение некроза опережает распространение паразита, то тип питания – некротрофный. Если распространение паразита опережает некроз – питание биотрофное [2] .

При некротрофном паразитизме воздействие на клетки хозяина более грубое, чем при биотрофном. Некротрофный тип питания менее специализирован и скорее всего, является первичным. Эволюцию типов питания от сапротрофии к биотрофии прослеживают у почвообитающих грибов. В их числе обнаруживаются различные переходные виды [2] .

Гемибиотрофы – переходная форма между некротрофами и биотрофами. Это паразиты, имеющие смешанное питание. Первоначально они питаются биотрофно, а после гибели зараженной ткани, продолжают развиваться в ней, питаясь некротрофно [2] .

Примером гемибиотрофного микроорганизма является возбудитель парши яблони – гриб Venturia inaegualis. Первоначально данный патоген образует внутритканевый (эндофитный) мицелий между мезофиллом и эпидермисом, не повреждая клеток, то есть питается биотрофно. После гибели клеток Venturia inaegualis распространяется в них некротрофно, а после отмирания и опадения листьев продолжает питаться сапротрофно [1] [2] .

Конидии и конидиеносцы гемибиотрофного гриба

Четыре группы степени паразитизма

Автотрофы – организмы, способные создавать в процессе фотосинтеза органическое вещество. Паразитические микроорганизмы, как известно, к таким не относятся [3] .

Гетеротрофы – организмы не способные самостоятельно вырабатывать органическое вещество и питающиеся только за счет органики, создаваемой автотрофами и, находящиеся в определенной зависимости от них как от источника энергии. К таким организмам относятся грибы, все бактерии, фитоплазмы, вирусы [3] .

По способу использования органического вещества (типу питания) все гетеротрофы делят на четыре группы:

- сапрофиты облигатные (сапротрофы) – организмы, питающиеся мертвыми растительными остатками или почвенным гумусом, на растениях развиваться не способны;

- паразиты факультативные (условные) – организмы, в основном питающиеся сапротрофно, но обладающие способностью поражать ослабленные растения или их части;

- сапрофиты факультативные – паразиты, обладающие способностью продолжать вегетативный рост и размножение на растительных остатках после гибели растения-хозяина;

- паразиты облигатные – организмы, обладающие способностью извлекать питательные вещества только из клеток живого растения, после гибели растения переходят в покоящиеся формы или погибают [2][3] .

Такая классификация вытекает из соотношения сапротрофной и паразитической фаз в жизненном цикле микроорганизма.

На живом растении встречаются паразиты облигатные, сапротрофы факультативные и очень редко паразиты факультативные. На мертвом растении – сапротрофы облигатные и паразиты факультативные, редко – сапротрофы факультативные [2] .

Источник