- САМОДЕРЖАВИЕ

- Смотреть что такое «САМОДЕРЖАВИЕ» в других словарях:

- Значение слова «самодержавие»

- самодержа́вие

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Что такое самодержавие

- Самодержавие — это .

- Периоды самодержавия

- Оппозиция самодержавию

- Комментарии и отзывы (3)

- Самодержавие

- Содержание

- Терминология

- Отличие самодержавия от абсолютизма

САМОДЕРЖАВИЕ

Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М . А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева . 2003 .

Смотреть что такое «САМОДЕРЖАВИЕ» в других словарях:

самодержавие — самодержавие … Орфографический словарь-справочник

самодержавие — автократия, абсолютизм, самовластие; неограниченная монархия, монархия, абсолютная монархия, царский режим, царизм, власть Словарь русских синонимов. самодержавие абсолютизм, неограниченная (или абсолютная) монархия, самовластие; автократия… … Словарь синонимов

САМОДЕРЖАВИЕ — САМОДЕРЖАВИЕ, монархическая форма правления в России, при которой царю (с 1721 императору) принадлежали верховные права в законодательстве, управлении страной, командовании армией и флотом и т.д. С середины 16 в. в России складывалась сословно… … Русская история

САМОДЕРЖАВИЕ — монархическая форма правления в России. В 16 17 вв. царь правил вместе с боярской думой, в 18 нач. 20 вв. абсолютная монархия. (см. Абсолютизм, Автократия) … Большой Энциклопедический словарь

САМОДЕРЖАВИЕ — САМОДЕРЖАВИЕ, самодержавия, мн. нет, ср. (полит.). Система государственного управления с неограниченной властью монарха. «Все более широкие массы народа приходили к убеждению, что выход из невыносимого положения только один свержение царского… … Толковый словарь Ушакова

САМОДЕРЖАВИЕ — САМОДЕРЖАВИЕ, я, ср. В дореволюционной России: монархия. Свержение самодержавия. | прил. самодержавный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

САМОДЕРЖАВИЕ — ср. самодержавство и самодержавность жен. или ·стар. самодержство, управленье самодержавное, монархическое, полновластное, неограниченное, независимое от государственых учреждений, соборов, или выборных, от земства и чинов; или | самая власть эта … Толковый словарь Даля

САМОДЕРЖАВИЕ — англ. autocracy; нем. Selbstherrschaft. Форма правления, при к рой верховная власть всецело и нераздельно принадлежит одному лицу монарху. см. АБСОЛЮТИЗМ, АВТОКРАТИЯ. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 … Энциклопедия социологии

Самодержавие — монархическая форма правления в России. В 16 17 вв. царь правил вместе с боярской думой, в 18 нач. 20 вв. абсолютная монархия. (Абсолютизм, Автократия). Политическая наука: Словарь справочник. сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010 … Политология. Словарь.

Самодержавие — (англ. autocracy) название монархической формы правления в России, когда носителю верховной гос ной власти (царю, императору) принадлежали верховные права в законодательстве (утверждение законопроектов), в верховном управлении (назначение и… … Энциклопедия права

Источник

Значение слова «самодержавие»

САМОДЕРЖА́ВИЕ, -я, ср. Неограниченная власть монарха, царя, императора, а также система государственного управления, основанная на такой власти. Вот могучий Иоанн III, первый царь русский, замысливший идею единовластия и самодержавия. Белинский, Басурман. Соч. И. И. Лажечникова. Самодержавие (абсолютизм, неограниченная монархия) есть такая форма правления, при которой верховная власть принадлежит всецело и нераздельно (неограниченно) царю. Ленин, Попятное направление в русской социал-демократии. — Каждый из нас будет всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всех бед нашей родины, злой силе, угнетающей ее, — самодержавию! М. Горький, Мать.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Самодержа́вие, или единодержа́вие (предположительно, калька с греч. Αυτοκρατορία от αὐτός (сам) + κρατέω (властвовать) — автократия, самовластие) — понятие, в России исторически имевшее разное значение. В Новое время обычно обозначал неограниченную монархию как форму правления (абсолютизм; чаще всего русскую монархию).

САМОДЕРЖА’ВИЕ, я, мн. нет, ср. (полит.). Система государственного управления с неограниченной властью монарха. Все более широкие массы народа приходили к убеждению,

что выход из невыносимого положения только один — свержение царского самодержавия.

История ВКП(б). .. Быстрый переход войск на сторону рабочих решил судьбу царского самодержавия. История ВКП(б).

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

самодержа́вие

1. абсолютная монархия ◆ Французский король обещал свое содействие английскому в великом деле утверждения самодержавия и уничтожения неприкосновенной святыни народной: палладиума его могущества ― конституционной хартии. П. П. Каратыгин, «Временщики и фаворитки 16, 17 и 18 столетий», 1870 г. (цитата из НКРЯ) ◆ В 1789 г., не умея иначе сломить оппозицию дворянства, король прибег к новому государственному перевороту, которым было почти восстановлено самодержавие. П. Ганзен, «Швеция» (цитата из Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1890—1907.) ◆ Прусский король, узнавши о восстановлении самодержавия в России, пил за столом здоровье новой русской государыни, восхвалял ее решимость и заявил, между прочим, что теперь она свободно будет распоряжаться в делах курляндских, не ожидая одобрения от Польши. Н. И. Костомаров, «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», 1862–1875 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: заковыристый — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Что такое самодержавие

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Свыше 400 лет в России формой монархического правления было самодержавие, оставившее о себе глубокую память.

С царями и императорами-самодержцами мы осваивали Сибирь, побеждали шведов и французов, присоединяли Крым.

Однако они же установили крепостное право (это что?), ввели огромный налог на подушную подать и веками не давали людям права и свободы.

Давайте вместе оценим этот политический строй и посмотрим, какую эволюцию он прошел за время существования.

Самодержавие — это .

Самодержавие (единодержавие) — это форма монархического правления в России, которая подразумевает наличие у верховного правителя основных прав управления в административной, законодательной и судебной сфере.

Опиралось оно на теорию о божественном происхождении монархической власти. За время существования понятие претерпело серьезное изменение.

- После образования централизованного Российского государства при Иване III с самодержавием ассоциировался суверенитет правителя (это как?), независимого от внешних факторов. Именно этот князь стал первым использовать в своем титуле термин «самодержец» после женитьбы на Софье Палеолог.

- Однако со времен Ивана IV понятие все чаще стало использоваться как синоним неограниченной внутренней власти царя.

Периоды самодержавия

Что такое самодержавие сказать однозначно сложно, так как в разные периоды истории страны эта форма правления имела свои особенности:

- Конец XV-начало XVIII века. Самодержавная власть князя, а позднее царя была ограничена органами сословного представительства — Боярской Думой и Земским собором.

Правитель в это время должен был учитывать мнение этих органов в вопросах внутренней и внешней политики.

В этот период формируется и утверждается абсолютная власть императора, существенно увеличилась роль центральных государственных учреждений.

Во время Эпохи дворцовых переворотов на короткое время самодержавная власть монарха была ограничена Верховным тайным советом и Кабинетом министров. Но уже во времена Елизаветы Петровны ситуация изменилась, а при Екатерине II в стране вновь утвердились абсолютистские порядки.

1905—март 1917 года. В ходе Первой российской революции в Российской империи был учрежден парламент (это как?) Государственная Дума и приняты Основные законы (1906), ставшие прообразом конституции.

Сложился режим «третьеиюньской монархии», выступавший формой дуалистического правления, при котором самодержец разделял законодательную власть с Госдумой и Государственным советом.

Оппозиция самодержавию

На протяжении всей истории нашей страны по отношению к самодержавию постоянно возникала оппозиция. В разные времена это были:

В середине XIX века в России появилось радикальное движение народников, стремившееся к свержению самодержавного строя с помощью революции.

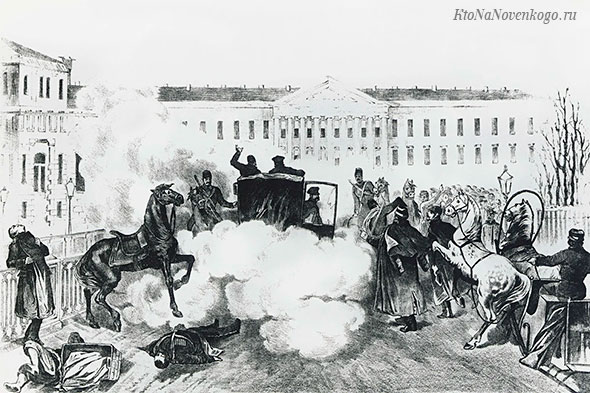

Они неоднократно покушались на жизнь Александра II и пытались убить его в Летнем саду, хотели пустить под откос царский поезд и даже устроили взрыв в столовой Зимнего дворца.

Свои планы народники осуществили 1 марта 1881 года, убив императора на набережной Екатерининского канала с помощью изготовленных самостоятельно метательных снарядов.

Пришедший к власти сын погибшего монарха Александр III принял 29 апреля 1881 года Манифест о незыблемости самодержавия, в котором дал понять, что сохранит приверженность существующему политическому строю.

Документ противопоставил распространившейся в стране «гнусной крамоле» традиционные консервативные ценности высокой нравственности, веры в Бога, порядка и доброго воспитания детей.

Однако накопившиеся за долгое время социально-экономические проблемы, неудачи России в Первой мировой и политический кризис вызвали падение доверия общества к самодержавию.

В ходе Февральской революции был поставлен вопрос о самом факте существования монархической власти, что привело к отставке Николая II 2 марта 1917 года и падению самодержавия.

Надежды на реставрацию этой формы монархического правления, возлагавшиеся на Учредительное собрание, рухнули после победы большевиков в Октябрьской революции.

О причинах падения самодержавия можно узнать здесь:

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Самодержцы, как правило, занимались войнами и собственным обогащением. При этом, имея в руках практически абсолютную власть можно было бы сделать и что-то хорошее для своих подданных.

Вот это тяжёлое наследие и тормозит социально-политическое развитие нашей страны, ведь у нас на уровне подсознания вера в доброго царя, которому дозволительно все, любое самодурство. Нам до построения настоящего гражданского общества ещё топать и топать.

Петр: в Вашей стране на букву У. пока еще нет царя (хотя в доброго ЗЕ вы верили незабвенно), а во всем остальном согласен (дно еще не пройдено). А гражданское общество в Вашей стране построить невозможно априори.

То ли дело в России. Наверное, единственная страна, где нет цензуры (негров можно называть неграми и не быть толерантными к пропаганде извращений), где есть реально действующая социальная политика.

Ну, а развитие России настолько стремительное (уже самая мощная армия в мире, уже темпы роста экспорта продовольствия самые высокие в мире, уже дороги перестают быть бедой), что даже из-за ближайшего зарубежья не успевают следить и все еще мыслят ельцинскими шаблонами. Как говорил Лавров — ДБ.

Источник

Самодержавие

Самодержа́вие или Единодержавие (самовла́стие; предположительно, калька с греч. Αυτοκρατορία от αὐτός (сам) + κρατέω (властвовать)) — понятие (термин), в России исторически имевший разное значение. В Новое время обычно обозначал неограниченную монархию как форму правления (абсолютизм; чаще всего русскую монархию).

Содержание

Терминология

В историографии вопрос этот разрешается совместно с исследованием причин, под влиянием которых Единодержавие отлилось в известную политическую форму. Московские историки-публицисты XVI в. хотели объяснить себе, откуда появились московские цари-самодержатели. Ставя их появление под покров «старины», московские историки отыскали русских самодержателей в далеком прошлом, начиная с Владимира св. и Владимира Мономаха, самодержавную их власть объявили дарованной из Византии, а родословное их древо вывели от римского кесаря Августа.

Понятие самодержец применительно к московским правителям впервые стало использоваться при великом князе московском Иване III, принявшем титул «Государь всея Руси» после женитьбы на племяннице последнего византийского императора Константина XI, Софье Палеолог, что давало основания для притязаний на преемственность ромейского наследия русским государством. С обретением независимости от ханов Орды Иван III в сношениях с другими государями стал сочетать титул царя с титулом самодержца. При этом во времена Ивана III это понятие употреблялось исключительно для того, чтобы подчеркнуть внешний суверенитет государя (независимость ни от какого другого властителя), поскольку это было славянской калькой с одного из титулов византийского императора — греч. αυτοκράτορ , буквально «сам властвует», «сам держит власть» [1] .

Таким образом, согласно В. О. Ключевскому,изначально под самодержцем и автократом понимался властитель, не зависимый ни от какой сторонней внешней власти, никому не платящий дани, то есть являющийся сувереном [2] . Однако уже при Иване Грозном, в силу централизации власти и уменьшения властных полномочий аристократии, самодержавие стало использоваться также и для обозначения неограниченной внутренней власти.

Эта историко-политическая доктрина имела глубокое влияние на умы последующих поколений: ещё у Карамзина заметна унаследованная от XVI в. историческая перспектива. Методологически правильная постановка вопроса появилась лишь с того времени, когда в основу исторических исследований положена была идея постепенного развития всех сторон жизни. С.М.Соловьев и К.Д.Кавелин первые отметили и главные моменты в развитии власти государей всея Руси. Они выводили её из форм родового быта и указали её постепенное преобразование в единодержавную государственную власть: один под влиянием особых условий политической жизни на севере, где политическая жизнь самым своим существованием обязана была князьям; другой — под влиянием закона распадения родового быта, причём посредствующую стадию сыграл быт вотчинный. Кавелин уже в Андрее Боголюбском видит тип вотчинника, господина, неограниченного владельца своих имений — тип, который окончательно развивается в Москве; Соловьев С. М. также видит в нём собственника своего княжения, хозяина полновластного, у которого впервые появляются понятия о самовластце и о подручничестве — первые элементы понятий о государе и о подданстве. Обыкновенно указывается целый ряд причин, вызвавших Единодержавие и самодержавие московских государей:

- иноземные влияния, византийское и монгольское;

- содействие объединению Руси со стороны разных классов населения: духовенства, бояр и земских людей;

- особые бытовые условия северо-восточной Руси — роль новых городов, вотчинное начало;

- личные качества московских князей.

Со времён Петра I понятие «самодержавие» стало всё более отождествляться с европейским понятием «абсолютизм» (в России не употреблявшемся). Так, в Духовном регламенте, написанном Феофаном Прокоповичем и получившем силу закона 25 января 1721 г., говорилось: «Монархов власть есть власть самодержавная, которой повиноваться сам Бог за совесть повелевает». С введением термина «суверенное государство», понятие «самодержавие» окончательно сузилось для обозначения внутренней неограниченности власти императора, опиравшейся на теорию о её божественном происхождении.

Но в относительной оценке указанных причин до сих пор господствует полное разногласие; на первом плане у историков фигурирует то монгольское иго, то сила земли, в специальном смысле низших слоев населения, то, наоборот, боярская инициатива и т. д. Так, о монгольских влияниях ещё Карамзин сказал, что «Москва обязана своим величием ханам».

Последние упоминания термина «самодержавие» в смысле «суверенитет» относятся периоду правления императрицы Екатерины II. В частности, Сперанский отмечал, что в Своде Законов «самодержавие» используется в двух различных значениях: одно указывает на внешнюю международную независимость, другое на внутреннюю неограниченность власти монарха.

Официальное определение российского государственного строя как «самодержавия» и российского императора как «самодержца» сохранялось вплоть до революции 1917 года. Начиная с XIX века, критики этой формы правления стали приравнивать её к самодурной деспотичной власти.

Отличие самодержавия от абсолютизма

На рубеже XX века возникли теории, разводящие понятия «самодержавие» и «абсолютизм». При этом мыслители консервативного и славянофильского толка противопоставляли допетровское самодержавие, в котором, по их мнению, осуществлялось органическое единение государя с народом, послепетровскому абсолютизму как бюрократической, вырожденной форме монархии. Умеренно-либеральные мыслители противопоставляли допетровскому самодержавию, основанному на идее божествености власти, петровскую и послепетровскую форму как основанную, с их точки зрения, на идее общего блага.

Развитию этого положения Костомаров посвятил особую монографию, в которой доказывал, что власть московских государей явилась полной заменой ханского деспотизма. Вместе с тем, однако, Костомаров признавал, что в XIV веке, с уничтожением уделов на Руси, должна была, казалось бы, развиться монархия, в которой власть монарха была бы разделена с боярами. Этого не случилось, и власть возросла до полного самодержавия, благодаря эгоизму и отсутствию корпоративной сплоченности среди боярства. Ещё дальше Костомарова идет профессор Леонтович. Справедливо заметив, что мысль о монгольских влияниях хотя и давно высказывается, но нигде строго и документально не доказывается, Леонтович, на основании сближений Чингизовой Яссы и Ойратских уставов (Цааджин-Бичик), указывает целый ряд заимствований в политической, общественной и административной жизни московской Руси из монгольского права. У монголов заимствованы: воззрение на государя как верховного собственника всей территории государства; прикрепление крестьян и закрепощение посадских людей; идея об обязательной службе служилого сословия и местничество; московские приказы, скопированные с монгольских палат, и проч. Автору, однако, не удалось найти каких-либо указаний на то, что в руках московского правительства действительно находились изученные автором монгольские уставы.

В большей или меньшей мере разделяют эти воззрения Загоскин, Сергеевич, Энгельман. Другие историки (Соловьев, Бестужев-Рюмин, Забелин, Владимирский-Буданов) не придают монгольскому игу решающего значения и выдвигают на первый план другие созидательные элементы в деле объединения северо-восточной Руси. Так, И. Е. Забелин полагает, что московское Единодержавие развилось в тесной связи с народным единством, зерно которого он видит в мирных и промышленных стремлениях рабочего посадского населения Суздальское земли. Эти стремления, поддержанные северными князьями Юрьевичами, и породили борьбу посада с дружинной боярской силой, окончившуюся победой первого. Татарская неволя разрушила правильный ход дальнейших успехов объединения, но московские князья устроили себе народный завет об устроении земского мира и тишины, а потому именно и оказались во главе объединяющейся Руси.

Основной почвой для выработки типа самовластного государя в его московской форме послужило чёрное или серое всенародное множество, которому некогда было думать о каких-либо правах и вольностях, в постоянных заботах о насущном хлебе и о безопасности от сильных людей. Это государево самовластие развивалось очень постепенно на русской почве и, быть может, не получило бы так скоро окончательной формы царского самодержавия, если бы не пришли ему на помощь греки и итальянцы при Иване III. С этой точки зрения боярство является силой, противодействующей общим стремлениям народа и князя, — силой крамольной, нарушающей очень часто земский мир и тишину. Но ещё со времен Погодина установилось иное воззрение на историческую роль бояр, по которому бояре вовсе не были врагами объединения, а деятельными помощниками московских князей. Выяснению исторической роли боярства посвящены труды профессоров Ключевского и Сергеевича.

То, что Костомарову казалось возможным — а именно возникновение на Руси монархии, ограниченной боярским правлением, — по мнению Ключевского оказывается исторической действительностью если не вполне, то в значительной мере. Московская Русь оказывается вовсе не в такой мере неограниченно самодержавной, как думали раньше, а скорее монархически-боярской, так как царь всея Руси правит землей не единолично, а при посредстве и с помощью боярской аристократии: отдельные же случаи столкновений монарха с этой аристократией приводят даже к попыткам ограничить полномочия московских самодержцев.

Не менее оригинальны и выводы профессора Сергеевича. Вопреки общепринятому мнению о развитии Московского государства из удела московских князей, он доказывает, что не из этой вотчины выросла объединённая территория северо-восточной Руси, а на обломках старого Владимирского великого княжения, после приобретения его Дмитрием Донским в наследственное владение своего дома. Не усилиями московских князей и даже вопреки их стремлениям начато это дело объединения. Московские князья, начиная с Калиты и до Дмитрия Донского, вовсе не были созидателями того порядка, который привёл Московское государство к единовластию и величию, а наоборот, были решительными проводниками взгляда на княжение, как на частную собственность, со всеми его противогосударственными последствиями. Инициаторами и сторонниками воссоединения территории под властью одного князя были бояре, выступившие защитниками этой идеи ещё в старой Ростовской земле. С Ивана Калиты за именами князей скрывается боярская рука, создающая камень за камнем Московское государство. Нет согласия и в относительной оценке византийских влияний, хотя для выяснения этого вопроса сделано довольно много в специальной литературе.

В годы Советской власти вопрос о дефиниции абсолютизма практически не обсуждался до 1940 г., когда в Институте истории АН СССР прошла дискуссия по проблемам определения государственного строя, предшествующего абсолютизму Петра I. В 1951 г., на историческом факультете МГУ прошла дискуссия, непосредственно посвященная проблемам абсолютизма. Эти дискуссии выявили несхожесть позиций исследователей. Специалисты в области государства и права, как правило, были склонны не разделять понятия «абсолютизм» и «самодержавие». Историки, в отличие от правоведов, проводили определенное различие, а зачастую и противопоставляли эти понятия. Более того, применительно к различным периодам русской истории ученые-историки по-разному понимали содержание одного и того же понятия. Применительно ко второй половине XV в. под самодержавием историки понимали всего-навсего отсутствие вассальной зависимости великого князя московского от золотоордынского хана, и первым самодержцем на Руси оказывлся Ивана III Васильевич, свергнувший ордынское иго. Применительно к первой четверти XVI в. самодержавие трактовалось уже как «единодержавие» — когда власть московского государя распространилась на территорию всей русской земли, где уже были почти полностью ликвидированы суверенные княжества. Лишь при Иване IV Васильевиче, самодержавие, по мнению ученых-историков, выливается в режим неограниченной власти государя — неограниченную монархию.Но в большинстве своем историки утверждали, что в середине XVI в. в России сложилась отнюдь не абсолютная, но сословно-представительная монархия, которая в России не противоречила режиму неограниченной власти царя

В конце 1960-х годов снова возникла дискуссия, следует ли считать самодержавие особой формой неограниченной монархии или региональной разновидностью абсолютной монархии. В ходе этой дискуссии было установлено, что российское самодержавие имело две особенности по сравнению с западноевропейским абсолютизмом. Во-первых, его социальной опорой было только служилое дворянство, в то время как западные монархии опирались также и на нарождающийся класс буржуазии. Во-вторых, неправовые методы управления в целом преобладали над правовыми, личная воля русских монархов была более ярко выражена. В то же время высказывались мнения, что русское самодержавие это вариант восточной деспотии. Дискуссия 1968—1972 гг. зашла в тупик, историки так и не смогли договориться об определении термина «абсолютизм» [3] [уточнить] .

А.И.Фурсов предложил видеть в самодержавии феномен, не имеющий аналогов в мировой истории [4] . Принципиальное отличие в том, что если власть восточных монархов ограничивалась традицией, ритуалом, обычаями и законом, а власть западных даже в эпоху абсолютизма ограничивалась правом, на котором строился весь западный порядок (во Франции XVII—XVIII вв., считающейся модельной абсолютной монархией, король мог менять закон, но он должен был ему подчиняться), то власть русских самодержцев была властью надзаконной. Будучи совершенно оригинальным явлением, самодержавие, однако, возникло под влиянием тенденций и феноменов общеевразийского развития как русский ответ на нерусские — евразийские и мировые — воздействия и получило свою завершенную форму во взаимодействии с тенденциями и феноменами общемирового капиталистического развития.

Начало генезиса самодержавия А.И. Фурсов видит в практике взаимодействия русских князей с Ордой. Заимствовать у Орды опыт надзаконной власти Русь не могла — в Орде такой власти не было. Но надзаконной была власть ордынских ханов над Русью, над русскими князьями, одного из которых они — функционально – наделяли этой властью. Включение Руси в ордынский порядок изменило соотношение сил во властном треугольнике князь–бояре–вече. Во-первых, обретя в лице Орды и ее ратей тот инструмент насилия, которого у них не было раньше, князья резко усилили свою позицию по отношению к боярству и вечу. Во-вторых, поскольку в рамках ордынской системы шла конкуренция за ярлык, наилучшие шансы были у тех княжеств, где князь и боярство не противостояли друг другу, а выступали в единстве. Ордынизация Руси привела к тому, что возникла мутантная по своей форме ордынско-московская власть. Она имела новые качества, которых исходно не было ни в кочевых державах, ни в домонгольской Руси. Во-первых, центральная власть по ханскому поручению стала единственно значимой, реальной. Во-вторых, власть, сила, насилие стали главным фактором жизни. В-третьих, эта власть оказывалась единственным субъектом, стоявшим в качестве наместнической власти над всей русской землей – так же, как сама Орда стояла над ней. Эти качества не были прямо заимствованы у другой стороны, но возникли, хотя и не с необходимостью, но закономерно в процессе и в результате взаимодействия ханской власти Орды, с одной стороны, и русских порядков, христианского общества, с другой. Надзаконные, волевые отношения Орды и Руси длились 250 лет — срок вполне достаточный, чтобы выработать устойчивые формы отношений и практики. (А.И.Фурсов считает примечательным то факт, что монгольские династии Юань в Китае и иль-ханов (хулагуидов) в Иране стали непосредственными, внутренними правителями этих стран, испытывая на себе местное влияние, их порядков, законов и т.д., тогда как Золотая Орда осуществляла внешнюю, дистанционного характера эксплуатацию, взимая дань, т.е. осуществляя волевое, надзаконное отношение).

Источник