- Из чего состоит ваша кожа

- Кожа под микроскопом. Слои и их строение.

- Строение кожи

- Кожа является самым большим органом нашего тела, которая выполняет множество важнейших функций:

- Эпидермис

- Блестящий слой

- Зернистый слой

- Шиповидный слой

- Базальный слой

- Дерма и гиподерма

- Сосочковый слой

- Сетчатый слой

- Что значит роговой слой

- Анатомия и физиология кожи

- Структура кожи

- Эпидермис

- Дерма

- Подкожно-жировая клетчатка

Из чего состоит ваша кожа

Что такое кожа

Кожа покрывает все наше тело и является самым крупным органом человека. У взрослого человека площадь кожи составляет около 2 квадратных метров. Вместе с подкожной жировой клетчаткой ее вес составляет в среднем 16-17% от общей массы тела [3].

Она защищает наш организм от окружающей среды, поддерживая его гомеостаз (саморегулирующийся процесс). Кожа обеспечивает естественную терморегуляцию: предотвращает перегрев или переохлаждение организма. Она участвует в дыхании и обменных процессах.

На коже, как в зеркале, отражаются наши эмоции и физическое состояние.

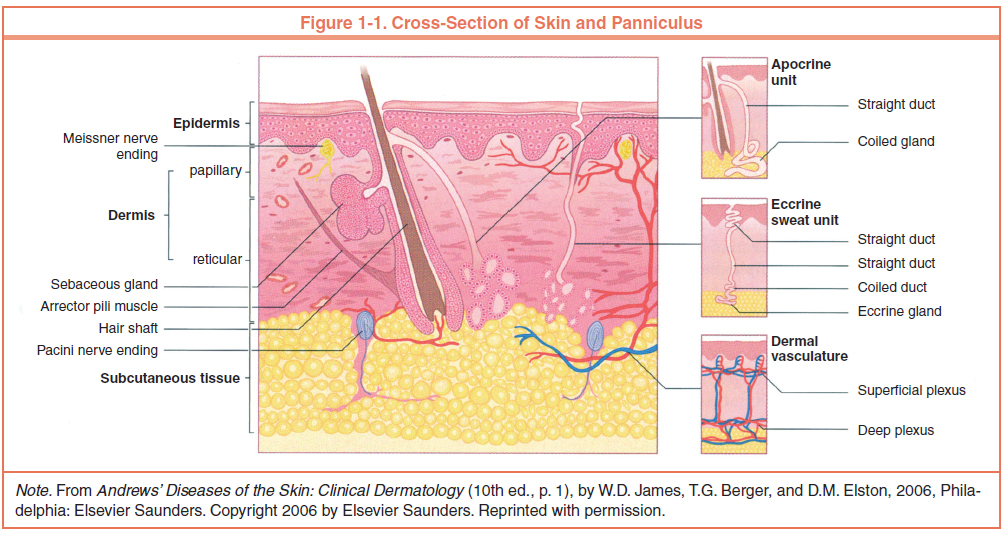

Строение кожи

Если говорить про строение кожи, то она состоит из трех основных слоя: эпидермис, дерма и гиподерма (подкожно-жировая клетчатка). Рассмотрим строение кожи чуть детальнее.

Эпидермис

Epi переводится с греческого как “над”, dermis — кожа. Эпидермисом называют верхний слой кожи, его толщина около 0,05-0,1 мм [1].

В строении эпидермиса выделяют четыре слоя [2]:

• базальный

• шиповатый

• зернистый

• роговой (наружный слой)

Каждые 3-4 недели происходит обновление эпидермиса. Этот процесс начинается в базальном (зачатковом) слое. Клетки поднимаются к верхнему роговому слою, преобразуясь в другие виды клеток на этом пути.

Клетки на базальной мембране созревают и превращаются в кератиноциты. Кератиноциты делятся и перемещаются ближе к внешнему слою — роговому. По мере выталкивания клеток к поверхности, они становятся более плоскими. В конце они теряют свое ядро, отмирают и превращаются в чешуйки, из которых и состоит роговой слой. Таким образом создается барьер от внешней среды. Процесс обновления рогового слоя постоянен, мы теряем около 40 000 чешуек в минуту. Если кожа здорова этот процесс незаметен глазу. [1].

Дерма

Под эпидермисом находится более глубокий слой — дерма (dermis — кожа). Ее толщина составляет почти 2 мм. Она представлена соединительной тканью, основу которой составляют прочные белковые волокна-коллаген и эластин. Прочной нашу кожу делает коллаген, упругой — эластин.

В дерме расположена сложная сеть из кровеносных и лимфатических сосудов, нервных окончаний,также в дерме расположены волосяные фолликулы, потовые и сальные железы. По строению дерму можно разделить на два уровня: поверхностная папиллярная дерма и глубокая ретикулярная дерма.

Гиподерма (подкожная жировая клетчатка)

Гиподерма ( или subcutis (sub — под, cutis — название дермы и верхнего слоя кожи))- это самый крупный и самый тяжелый слой, без него кожа бы весила 3 кг, а с ним может весить до 20 кг [3].

Благодаря гиподерме, тело человека обретает мягкие черты, без нее четко виднелись бы кости и суставы. В строении этого слоя участвуют рыхлая соединительная ткань и жир. Гиподерма пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями, но более крупными, чем в дерме.

Конечно, строение кожи гораздо сложнее, но эти три слоя, из которых кожа состоит, представляют собой основные ее “этажи”.

Функции кожи

Функции кожи очень разнообразны и у каждого ее слоя есть свои задачи.

Эпидермис в первую очередь создает защитный барьер и обладает кислотной мантией. Он защищает от воздействия различных вредных веществ и аллергенов, а такжемеханических воздействий. Защитная функция кожи — одна из наиболее важных.

Кислоты на роговом слое понижают pH и связывают воду, сохраняя верхний слой кожи увлажненным. Уровень pH важен для микробиома кожи — совокупности микроорганизмов на поверхности кожи человека которые выполняют важные защитные и регуляторные функции.

В шиповатом слое находятся клетки Лангерганса, которые отвечают за иммунную защиту кожи. Клетки Меркеля тоже расположены в верхнем слое и среди их функций — обеспечение кожной чувствительности [2].

Еще в эпидермисе есть пигментные клетки меланоциты, определяющие цвет кожи и выполняющие функцию защиты от УФ лучей [2].

Дерма регулирует теплоотдачу тела. Чтобы снизить температуру тела, потовые железы выводят влагу на поверхность кожи. Чтобы согреть нас, она уменьшает приток крови к коже что способствует сохранению тепла внутри организма.

Благодаря дерме наша кожа прочная и эластичная. Здесь расположены волосяные фолликулы, из которых растут волосы.

Кровеносные сосуды дермы снабжают кожу кислородом и питательными веществами, поддерживают иммунную систему. Нервные окончания, расположенные в дерме, передают важную информацию мозгу, например о жаре или о боли.

В гиподерме накапливаются и хранятся питательные вещества. Подкожно-жировая клетчатка предотвращает переохлаждение организма. Она создает дополнительную защиту для внутренних органов.

Как видите, невозможно переоценить важность для человека функций кожи.

Уход за кожей

Лицо

Уход за кожей лица зависит от состояния вашей кожи (чувствительность, выделения сальных желез, возрастные изменения и др.) и лучше, чтобы его подобрал дерматолог. Базовый уход включает в себя очищение, увлажнение и защиту от солнца. Средства подбираются индивидуально.

Тело

Одним из основных правил по уходу за кожей является отказ от ежедневного купания с мылом. Каждый день принимать душ без вреда для кожи можно только используя воду, так как у нее нейтральное значение pH. Если вы хотите использовать моющее средство, оно должно быть без запаха, без цвета и почти не должно пениться. Используя мыло, с высоким pH, мы разрушаем защитный барьер, а для полного восстановления эпидермису требуется 4 недели.

Источник

Кожа под микроскопом. Слои и их строение.

Строение кожи

Основа всех основ для любого косметолога. Знание строения, функций и клеток кожи необходимо для эффективной работы с пациентами.

Кожа является самым большим органом нашего тела, которая выполняет множество важнейших функций:

- регуляция температуры;

- защита внутренних органов от повреждений;

- предохранение организма от обезвоживания;

- барьерные функции;

- произведение гормональных соединений;

- передача различных ощущений в мозг с помощью рецепторов;

- выделение продуктов обмена веществ: мочевая кислота, соль, холестерин и др.;

- отражение состояния внутренних органов.

Сама кожа делится на три слоя: эпидермис, дерму и гиподерму. Каждый слой отличается по строению и функциям. Рассмотрим каждый из них.

Эпидермис

Самый верхний слой кожи, представляющий собой типичную пролиферативную ткань, которая способна к постоянному самообновлению. Эпидермис в свою очередь делится еще на 5 уровней: роговой, блестящий, зернистый, шиповатый, базальный.

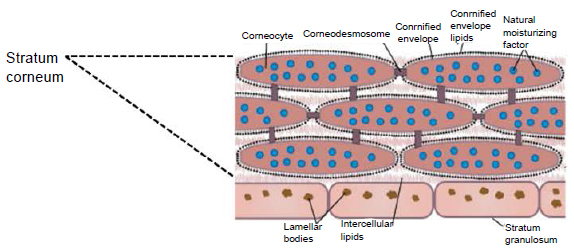

Роговой слой

Является внешним слоем эпидермиса. В нем содержится от 15 до 30 слоев клеток, выполняющих защитные функции. Роговой слой – это конечный продукт процесса дифференцировки клеток. Прочность рогового слоя обусловлена качеством кератина и наличием межклеточного диффузионного барьера. Целостность и качество рогового слоя сильно зависит от pH. Воздействие на pH-градиент рогового слоя может привести к изменению активности ферментов, что влечет за собой нарушения во всем эпидермисе.

Блестящий слой

Идет сразу после рогового. Это очень тонкий слой безядерных клеток, которые пропитаны особым веществом – элеидином.

Зернистый слой

Состоит 3-4 слоев клеток, в которых скапливаются нити кератина (строительный материал рогового слоя). Здесь кератиноциты производят липиды и компоненты, составляющие NMF (естественный увлажняющий фактор).

Шиповидный слой

Состоит из 4-8 рядов полигональных клеток, которые соединены прочной связью протоплазматических отростков. Слой получил свое название благодаря шиповатым клеткам, которые имеют в своем составе артефакт, возникающий при гистологической обработке образцов ткани. В клетках шиповидного слоя откладываются продукты синтеза, такие как кератин и липиды. Здесь же располагаются иммунологически активные клетки Лангерганса.

Базальный слой

Состоит из коллагеновых и эластиновых волокон, а также из протоплазматических отростков эпителиальных клеток. В базальном слое расположены меланоциты, несущие в меланосомах запасы пигмента. Каждый меланоцит контактирует приблизительно с 30 кератиноцитами через разветвлённые дендриты и поставляет им пигмент. Таким способом меланоциты защищают кожу от негативного воздействия УФ-излучения. Базальной слой контактирует с дермой и, следовательно, с зоной дермо-эпидермального соединения.

Дерма и гиподерма

Глубже эпидермиса находится дерма, имеющая толщину от 1.5 до 5 мм. Она состоит из двух слоев: сосочкового и сетчатого. Дерма пронизана кровеносными и лимфатическими сосудами, железами.

Сосочковый слой

Представляет собой рыхлую волокнистую соединительную ткань, которая состоит из коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон, а также из клеток: фибробластов, тучных клеток, макрофагов и других. Сосочковый слой получил свое название благодаря большому количеству сосочков, вдающихся в эпителий. Размер и количество сосочков по всему тело неодинаково. В дерме лица сосочки совсем плохо развиты и с возрастом имеют тенденцию исчезать.

Также в этом слое находятся гладкие мышечные клетки, которые собираются в пучки, связанные с корнем волоса. Здесь же происходит процесс появления «гусиной кожи», когда сокращаются мышечные клетки. При этом снижается теплоотдача организма, так как мелкие кровеносные сосуды сжимаются, тем самым уменьшая приток крови к коже.

Сетчатый слой

Состоит из плотной соединительной ткани с пучками коллагеновых волокон и сетью эластических волокон. Коллагеновые волокна проходят в двух направлениях: параллельно и косо к поверхности кожи. В сетчатом слое дермы на участках кожи, подверженных сильному растяжению, располагается узкопетлистая коллагеновая сеть. В зонах, где кожа испытывает особое давление, коллагеновая сеть является широкопетлистой. Сеть эластических волокон повторяет расположение коллагеновых пучков. В сетчатом слое фибробласты являются основными клеточными элементами. Кроме этого, в сетчатом слое располагаются кожные железы: потовые и сальные, а также корни волос.

Гиподерма или подкожная жировая клетчатка образуется из соединительнотканных фиброзных тяжей, которые образуют ячейки, наполняющиеся жировой тканью. Жировая ткань состоит из адипоцитов (жировых клеток). В фиброзных тяжах располагаются лимфатические сосуды, нервы, малые артерии, венулы и артериолы. Гиподерма в некоторых областях тела человека отсутствует, например, ее нет в области век, в мошонке и на половом члене. Слой подкожной жировой клетчатки обуславливает подвижность и тургор кожи, принимает участие в жировом обмене организма, является жировым депо и амортизатором внешних механических воздействий. Важно понимать, что ПЖК является сложным органом с важными метаболическими и эндокринными функциями в организме человека.

Источники:

Н.В.Чеботарева. Настольная книга косметолога.

Источник

Что значит роговой слой

Анатомия и физиология кожи

Кожа – наш самый большой орган, составляющий 15% от общей массы тела. Она выполняет множество функций, прежде всего защищает организм от воздействия внешних факторов физической, химической и биологической природы, от потери воды, участвует в терморегуляции. Последние научные данные подтверждают, что кожа не только обладает собственной иммунной системой, но и сама является периферическим иммунном органом.

Структура кожи

Кожа состоит из 3 слоев: эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки (ПЖК) (рис. 1). Эпидермис – самый тонкий из них, представляет собой многослойный ороговевающий эпителий. Дерма – средний слой кожи. Главным образом состоит из фибрилл структурного белка коллагена. ПЖК содержит жировые клетки – адипоциты. Толщина этих слоев может значительно варьировать в зависимости от анатомического места расположения.

Эпидермис

Эпидермис – постоянно слущивающийся эпителиальный слой кожи, в котором представлены в основном из 2 типа клеток – кератиноциты и дендритные клетки. В небольшом количестве в эпидермисе присутствуют меланоциты, клетки Лангерганса, клетки Меркеля, внутриэпидермальные Т-лимфоциты. Структурно эпидермис разделяется на 5 слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой , различающиеся положением и степенью дифференцировки кератиноцитов, основной клеточной популяции эпидермиса (рис. 2).

Кератинизация. По мере дифференцировки кератиноцитов и продвижения от базального слоя до рогового происходит их кератинизация (ороговевание) – процесс, начинающийся с фазы синтеза кератина кератиноцитами и заканчивающийся их клеточной деградацией. Кератин служит строительным блоком для промежуточных филаментов. Пучки из этих филаментов, достигая цитоплазматический мембраны, формируют десмосомы, необходимые для образования прочных контактов между соседними клетками. Далее, по мере процесса эпителиальной дифференцировки, клетки эпидермиса вступают в фазу деградации. Ядра и цитоплазматические органеллы разрушаются и исчезают, обмен веществ прекращается, и наступаетапоптозклетки, когда она полностью кератинизируется (превращается в роговую чешуйку).

Базальный слой эпидермиса состоит из одного ряда митотически активных кератиноцитов, которые делятся в среднем каждые 24 часа и дают начало новым клеткам новым клеткам вышележащих эпидермальных слоев. Они активируются только в особых случаях, например при возникновении раны. Далее новая клетка, кератиноцит, выталкивается в шиповатый слой, в котором она проводит до 2 недель, постепенно приближаясь к гранулярному слою. Движение клетки до рогового слоя занимает еще 14 дней. Таким образом, время жизни кератиноцита составляет около 28 дней.

Надо заметить, что не все клетки базального слоя делятся с такой скоростью, как кератиноциты. Эпидермальные стволовые клетки в нормальных условиях образуют долгоживущую популяцию с медленным циклом пролиферации.

Шиповатый слой эпидермиса состоит из 5-10 слоев кератиноцитов, различающихся формой, структурой и внутриклеточным содержимым, что определяется положением клетки. Так, ближе к базальному слою, клетки имеют полиэдрическую форму и круглое ядро, но по мере приближения клеток к гранулярному слою они становятся крупнее, приобретают более плоскую форму, в них появляются ламеллярные гранулы, в избытке содержащие различные гидролитические ферменты. Клетки интенсивно синтезируют кератиновые нити, которые, собираясь в промежуточные филаменты, остаются не связанными со стороны ядра, но участвуют в образовании множественных десмосом со стороны мембраны, формируя связи с соседними клетками. Присутствие большого количества десмосом придает этому слою колючий вид, за что он и получил название «шиповатый».

Зернистый слой эпидермиса составляют еще живые кератиноциты, отличающиеся своей уплощенной формой и большим количеством кератогиалиновых гранул. Последние отвечают за синтез и модификацию белков, участвующих в кератинизации. Гранулярный слой является самым кератогенным слоем эпидермиса. Кроме кератогиалиновых гранул кератиноциты этого слоя содержат в большом количестве лизосомальные гранулы. Их ферменты расщепляют клеточные органеллы в процессе перехода кератиноцита в фазу терминальной дифференцировки и последующего апоптоза. Толщина гранулярного слоя может варьировать, ее величина, пропорциональная толщине вышележащего рогового слоя, максимальна в коже ладоней и подошв стоп.

Блестящий слой эпидермиса (назван так за особый блеск при просмотре препаратов кожи на световом микроскопе) тонкий, состоит из плоских кератиноцитов, в которых полностью разрушены ядра и органеллы. Клетки наполнены элейдином – промежуточной формой кератина. Хорошо развит лишь на некоторых участках тела – на ладонях и подошвах.

Роговой слой эпидермиса представлен корнеоцитами (мертвыми, терминально-дифференцированными кератиноцитами) с высоким содержанием белка. Клетки окружены водонепроницаемым липидным матриксом, компоненты которого содержат соединения, необходимые для отшелушивания рогового слоя (рис. 3). Физические и биохимические свойства клеток в роговом слое различаются в зависимости от положения клетки внутри слоя, направляя процесс отшелушивания наружу. Например, клетки в средних слоях рогового слоя обладают более сильными водосвязывающими свойствами за счет высокой концентрации свободных аминокислот в их цитоплазме.

Регуляция пролиферации и дифференцировки кератиноцитов эпидермиса . Являясь непрерывно обновляющейся тканью, эпидермис содержит относительно постоянное число клеток и регулирует все взаимодействия и контакты между ними: адгезию между кератиноцитами, взаимодействие между кератиноцитами и мигрирующими клетками, адгезию с базальной мембраной и подлежащей дермой, процесс терминальной дифференцировки в корнеоциты. Основной механизм регуляции гомеостаза в эпидермисе поддерживается рядом сигнальных молекул – гормонами, факторами роста и цитокинами. Кроме этого, эпидермальный морфогенез и дифференцировка частично регулируются подлежащей дермой, которая играет критическую роль в поддержании постнатальной структуры и функции кожи.

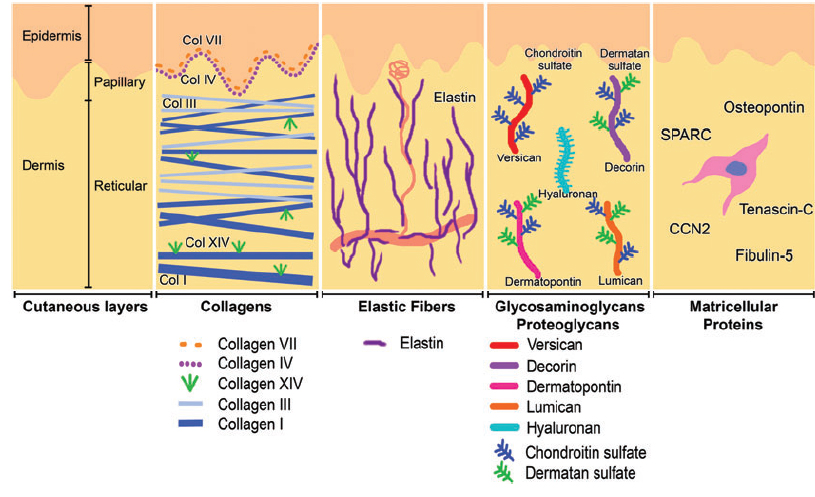

Дерма

Дерма представляет собой сложноорганизованную рыхлую соединительную ткань, состоящую из отдельных волокон, клеток, сети сосудов и нервных окончаний, а также эпидермальных выростов, окружающих волосяные фолликулы и сальные железы. Клеточные элементы дермы представлены фибробластами, макрофагами и тучными клетками. Лимфоциты, лейкоциты и другие клетки способны мигрировать в дерму в ответ на различные стимулы.

Дерма, составляя основной объем кожи, выполняет преимущественно трофическую и опорную функции, обеспечивая коже такие механические свойства, как пластичность, эластичность и прочность, необходимые ей для защиты внутренних органов тела от механических повреждений. Также дерма удерживает воду, участвует в терморегуляции и содержит механорецепторы. И, наконец, ее взаимодействие с эпидермисом поддерживает нормальное функционирование этих слоев кожи.

В дерме нет такого направленного и структурированного процесса клеточной дифференцировки, как в эпидермисе, тем не менее в ней также прослеживается четкая структурная организация элементов в зависимости от глубины их залегания. И клетки, и внеклеточный матрикс дермы также подвергаются постоянному обновлению и ремоделированию.

Внеклеточный матрикс (ВКМ) дермы , или межклеточное вещество, в состав которого входят различные белки (главным образом коллаген, эластин), гликозаминогликаны, самым известным из которых является гиалуроновая кислота, и протеогликаны (фибронектин, ламинин, декорин, версикан, фибриллин). Все эти вещества секретируются фибробластами дермы. ВКМ представляет собой не беспорядочное скопление всех компонентов, а сложноорганизованную сеть, состав и архитектоника которой определяют такие биомеханические свойства кожи, как жесткость, растяжимость и упругость. К белкам ВКМ прикрепляются кератиноциты эпидермиса, которые тесно состыкованы друг с другом. Именно они и формируют плотный защитный слой кожи. Структура ВКМ также способна оказывать регулирующее влияние на погруженные в него клетки. Регуляция может быть как прямой, так и косвенной. В первом случае белки и гликозаминогликаны ВКМ непосредственно взаимодействуют с рецепторами клеток и инициируют в них специфические пути передачи сигнала. Косвенная регуляция осуществляется посредством действия цитокинов и ростовых факторов, удерживаемых в ячейках сети ВКМ и высвобождаемых в определенный момент для взаимодействия с рецепторами клеток. Структурная сеть ВКМ подвергается ремоделированию ферментами из семейства матриксных металлопротеиназ (ММР). В частности, ММР-1 и ММР-13 инициируют деградацию коллагенов I и III типов. Плотность сети ВКМ дермы неравномерна – в папиллярном слое она более рыхлая, в ретикулярном — значительно плотнее как за счет более близкого расположения волокон структурных белков, так и за счет увеличения диаметра этих волокон.

Коллаген – один из главных компонентов ВКМ дермы. Синтезируется фибробластами. Процесс его биосинтеза сложный и многоступенчатый, в результате которого фибробласт секретирует в экстрацеллюлярное пространство проколлаген, состоящий из трех полипептидных α-цепей, свернутых в одну тройную спираль. Затем мономеры проколлагена ферментивным путем собираются в протяженные фибриллярные структуры различного типа. Всего в коже не менее 15 типов коллагена, в дерме больше всего I, III и V типов этого белка: 88, 10 и 2% соответственно. Коллаген IV типа локализуется в зоне базальной мембраны, а коллаген VII типа, секретируемый кератиноцитами, играет роль адаптерного белка для закрепления фибрилл ВКМ на базальной мембране (рис. 4). Волокна структурных коллагенов I, III и V типов служат каркасом, к которому присоединяются другие белки ВКМ, в частности коллагены XII и XIV типов. Считается, что эти минорные коллагены, а также небольшие протеогликаны (декорин, фибромодулин и люмикан) регулируют формирование структурных коллагеновых волокон, их диаметр и плотность образуемой сети. Взаимодействие олигомерных и полимерных комплексов коллагена с другими белками, полисахаридами ВКМ, разнообразными факторами роста и цитокинами приводит к образованию особой сети, обладающей определенной биологической активностью, стабильностью и биофизическими характеристиками, важными для нормального функционирования кожи. В папиллярном слое дермы волокна коллагена располагаются рыхло и более свободно, тогда как ее ретикулярный слой содержит более крупные тяжи коллагеновых волокон.

Коллаген постоянно обновляется, деградируя под действием протеолитических ферментов коллагеназ и замещаясь вновь синтезированными волокнами. Этот белок составляет 70% сухого веса кожи. Именно коллагеновые волокна «держат удар» при механическом воздействии на нее.

Эластин формирует еще одну сеть волокон в дерме, наделяя кожу такими качествами, как упругость и эластичность. По сравнению с коллагеном эластиновые волокна менее жесткие, они скручиваются вокруг коллагеновых волокон. Именно с эластиновыми волокнами связываются такие белки, как фибулины и фибриллины, с которыми, в свою очередь, связывается латентный TGF-β-связывающий белок (LTBP). Диссоциация этого комплекса приводит к высвобождению и к активации TGF-β, самого мощного из всех факторов роста. Он контролирует экспрессию, отложение и распределение коллагенов и других матриксных белков кожи. Таким образом, интактная сеть из волокон эластина служит депо для TGF-β.

Гиалуроновая кислота (ГК) представляет собой линейный полисахарид, состоящий из повторяющихся димеров D-глюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Количество димеров в полимере варьирует, что приводит к образованию молекул ГК разного молекулярного веса и длины — 1х10 5 -10 7 Да (2-25 мкм), оказывающих, соответственно, различный биологический эффект.

ГК — высокогидрофильное вещество, влияющее на движение и распределение воды в матриксе дермы. Благодаря этому ее свойству наша кожа в норме и в молодости обладает высоким тургором и сопротивляемостью механическому давлению.

ГК с легкостью образует вторичные водородные связи и внутри одной молекулы, и между соседними молекулами. В первом случае они обеспечивают формирование относительно жестких спиральных структур. Во втором – происходит ассоциация с другими молекулами ГК и неспецифическое взаимодействие с клеточными мембранами, что приводит к образованию сети из полимеров полисахаридов с включенными в нее фибробластами. На длинную молекулу ГК, как на нить, «усаживаются» более короткие молекулы протеогликанов (версикана, люмикана, декорина и др.), формируя агрегаты огромных размеров. Протяженные во всех направлениях, они создают каркас, внося вклад в стабилизацию белковой сети ВКМ и фиксируя фибробласты в определенном окружении матрикса. В совокупности все эти свойства ГК наделяют матрикс определенными химическими характеристиками – вязкостью, плотностью «ячеек» и стабильностью. Однако сеть ВКМ является динамической структурой, зависящей от состояния организма. Например, в условиях воспаления агрегаты ГК с протеогликанами диссоциируют, а образование новых агрегатов между вновь синтезированными молекулами ГК (обновляющимися каждые 3 дня) и протеогликанами блокируется. Это приводит к изменению пространственной структуры матрикса: увеличивается размер его ячеек, меняется распределение всех волокон, структура становится более рыхлой, клетки меняют свою форму и функциональную активность. Все это сказывается на состоянии кожи, приводя к снижению ее тонуса.

Помимо регуляции водного баланса и стабилизации ВКМ, ГК выполняет важную регуляторную роль в поддержании эпидермального и дермального гомеостаза. ГК активно регулирует динамические процессы в эпидермисе, включая пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов, окислительный стресс и воспалительный ответ, поддержание эпидермального барьера и заживление раны. В дерме ГК также регулирует активность фибробластов и синтез коллагена. Ремоделируя матрикс, ГК управляет функционированием клеток в матриксе, влияя на их доступность для различных факторов роста и изменяя их функциональную активности. От действия ГК зависит миграция клеток и иммунный ответ в ткани. Таким образом, изменения в распределении, организации, молекулярном весе и метаболизме ГК имеют значимые физиологические последствия.

Фибробласты представляют собой основной тип клеточных элементов дермы. Именно эти клетки отвечают за продукцию ГК, коллагена, эластина, фибронектина и многих других белков межклеточного матрикса, необходимых для формирования соединительной ткани. Фибробласты в различных слоях дермы различаются и морфологически, и функционально. От глубины их залегания в дерме зависит не только количество синтезируемого ими коллагена, но и соотношение типов этого коллагена, например I и III типов, а также синтез коллагеназы: фибробласты более глубоких слоев дермы производят меньшее ее количество. Вообще, фибробласты – очень пластичные клетки, способные менять свои функции и физиологический ответ и даже дифференцироваться в другой тип клеток в зависимости от полученного стимула. В роли последнего могут выступать и сигнальные молекулы, синтезированные соседними клетками, и перестройка окружающего ВКМ.

Подкожно-жировая клетчатка

Подкожно-жировая клетчатка , или гиподерма, — самый нижний слой кожи, располагается под дермой. Состоит из жировых долек, разделенных между собой соединительнотканными септами, содержащими коллаген и пронизанными крупными сосудами. Главными клетками жировых долек являются адипоциты, количество которых варьирует в различных областях тела. В настоящее время ПЖК рассматривают не только как энергетическое депо, но и как эндокринный орган, адипоциты которого участвуют в выработке ряда гормонов (лептина, адипонектина, резистина), цитокинов и медиаторов, оказывающих влияние на метаболизм, чувствительность к инсулину, функциональную активность репродуктивной и иммунной систем.

Источник