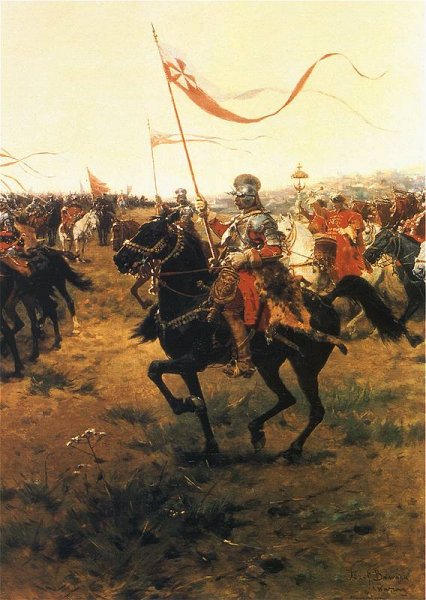

Шляхтич

Шля́хта (польск. Szlachta либо от древневерхненемецкого slahta — род, либо нем. Schlacht — сражение, либо от славянского шлях — путь, дорога) — дворянство в Польше, Украинских воеводствах и Великом княжестве Литовском (см. Речь Посполита). Составляло 30% населения Речи Посполитой, что значительно превосходило процент дворянства в иных странах. Отменено в 1921.

Содержание

Происхождение

В польской историографии существуют две теории решения вопроса о происхождении шляхты:

- теория завоевания Польши иноземным племенем полабских славян (профессор Пекосинский) в конце VIII или начале IX века (т. н. Сарматизм) Одним из аргументов в пользу этой гипотезы считается присутствие рун в гербах польской шляхты.

- теория естественной эволюции социально-политических отношений в жизни польских племён, отрицающая факт завоевания извне. Государственной организации предшествовала, как и у всех первобытных народов, родовая, причём род представлял собой и экономический союз на началах коллективности. Дальнейшей формой социальной интеграции являлась группа родов, соответствовавшая южнославянскому братству и положившая начало территориальному союзу, называвшемуся впоследствии «ополе». Делами ополя заведовал совет старшин, стоявших во главе отдельных родов, из которых состояло ополе. Из соединения ополей возникали племена, которыми управляли князья. Война усилила княжескую власть и способствовала выделению из общей массы свободных людей особого постоянного класса воинов, образовавшего ядро, из которого постепенно развилось шляхетское сословие (см. военная демократия ).

История

- XI век — первое упоминание об обычае посвящения в рыцари. Короли с 1025 (Болеслав I Храбрый) жаловали рыцарское звание за какие-нибудь заслуги или услуги людям неблагородного происхождения, даже рабам. Благородное сословие носило также название «владык», Старшины рыцарских родов, бывшие князья племён, утративших свою политическую самостоятельность, и потомки этих князей составляли в этом сословии аристократический элемент, который с течением времени развился и разросся в особый класс богатой землевладельческой знати, так называемого «можновладства». Пекосинский утверждает, что польское рыцарство до конца XI столетия находилось на иждивении государей и своих земель не имело,

- XII век — при князе Болеславе Кривоустом польское рыцарство было наделено поземельными владениями и тогда только обратилось в землевладельческое сословие.

- 1226 — приглашение тевтонских рыцарей для борьбы с прусскими язычниками.

- 1410 — Грюнвальдская битва.

- 1447 — литовские и украинские бояре вливаются в состав шляхты.

- 1454 — введение местного самоуправления. Король обязан согласовывать свои указы с волей местной шляхты.

- 1492 — шляхта впервые выбирает короля.

- 1498 — заработал сейм, собираемый раз в два года из 54 послов шляхетских общин.

- 1505 — установление шляхетской республики («золотая вольность»).

- 1604 — участие польской шляхты в русской Смуте.

- 1610 — Клушинская битва и взятие Москвы.

- 1732 — в России основан шляхетский корпус.

- 1794 — восстание Костюшко

- 1795 — исчезновение польского государства.

- 1807—1815 — Варшавское княжество в союзе с Наполеоном.

- 1830 — антирусское восстание.

- 1863 — антирусское восстание.

- 1918—1939 — Вторая польская республика. Конец шляхтской мечты о Великой Польше от моря до моря.

Шляхта и рыцарство

Обычно под шляхтой подразумевается польское рыцарство, однако между ними существовало различие, возникшее в XIV веке:

- Шляхта обладала иммунитетом: обладал собственностью, освобождался от некоторых повинностей, имел судебную власть над крестьянами. По кошицкому привилею 1374 шляхта освободилась от всех государственных повинностей, за исключением платежа поземельной подати в размере 2 грошей с лена, получила исключительное право занимать должности воевод, кастелянов, судей, подкомориев и др. Рыцарство могло быть рядовым (miles medius, scartabellus); кроме того, встречались рыцари, происходившие из крестьян и солтысов (miles e sculteto vel cmetone). Вира за убийство шляхтича определена была в 60 гривен, за рыцаря рядового 30 гривен и рыцаря последней категории — 15 гривен.

- Шляхта обладала гербами.

- Шляхта являлась выразителем национального сознания поляков.

- Шляхта была проникнута сильно корпоративным духом, чувствами сословной солидарности и энергично отстаивала свои сословные интересы, которые часто находились в противоречии с интересами других сословий.

Украинская шляхта

Украинская шляхта — православное и греко-католическое дворянство западного типа в XV — XVIII веках.

Украинцы очень часто братались с поляками, что приводило к полонизации магнатских родов. При этом мелкая шляхта, которая доминировала во всей Речи Посполитой, всегда была достаточно близка к мужикам.

Русинские дворяне зачастую притеснялись по религиозному признаку, результатом чего стало постепенно оформившееся культурное, а затем и боевое противостояние с католической (польской) знатью. Значительная часть украинской шляхты вступила в ряды Войска Запорожского: часть пошла в реестровое казачество, а другая — на Сечь. В разное время предводителями сечевого казачества были шляхтичи Богдан Зиновий Хмельницкий, Криштоф Косинский, Недашковские, Дмитро Байда Вишневецкий, Юрась Хмельниченко, Тимуш Хмельницкий, Иван Выговский, Петро Конашевич Сагайдачный, Иван Мазепа. Менее известные шляхтичи из русинской знати, но играющие определённую роль в истории Запорожской Сечи были например Коробки, Лободы и Волевачи. Такую шляхту нередко называли «показаченой», позднее же её стали именовать «казацкой старшиной», чтобы отличать её от рядового казачества которое сливалось с начальством.

Следует заметить, что украинское дворянство не играло значительной роли в народном сознании украинцев, однако же казацкое начальство, которое в большинстве было шляхетского рода, являлось проводной сердцевиной национальной элиты.

Шляхетское самоуправление

Формой организации шляхты сеймик, собрание всей Ш., принадлежавшей к одной и той же местной общине (communitas), как к одному общественному целому. Нешавское законодательство, поставило Ш. на одинаковый уровень с можновладцами: чтобы издать новый закон, установить новый налог или созвать земское ополчение, король обязан был за разрешением обращаться к шляхетским сеймикам. Вместе с тем Ш. приобрела ещё раньше важные привилегии, гарантировавшие имущественную и личную неприкосновенность шляхтича (см. Цереквицкий привилей). Этот политический рост сословия находился в зависимости от экономических причин. Польша была страной земледельческой, следовательно, Ш., как сословие землевладельческое, являлась важным фактором в государственной жизни страны.

Шляхта и крестьянство

В XIV и XV вв. приобретением Червонной Руси и присоединением, хотя бы частичным и временным, Подолии и Волыни, открылись обширные пространства для польской колонизации, так как эти земли были мало населены. Тут образовались громадные латифундии польских магнатов, которые, чувствуя недостаток в рабочих руках, старались привлекать в свои имения крестьян разными льготами. Эмиграция крестьянского населения из Польши вредно отзывалась на хозяйстве шляхетского сословия. В интересах его было задержать крестьян на месте. Кроме того, общее экономическое развитие Европы к концу средних веков расширило рынки для сбыта земледельческих продуктов Польши, что побуждало польского помещика усиливать эксплуатацию земли, но этого можно было достичь, конечно, только путём изменений в ведении хозяйства и путём усиления эксплуатации крестьянского труда. Имея политическую силу в своих руках, Ш. ограничила сначала самоуправление крестьянских общин, подчинив их своему контролю, чего она добилась

приобретением должности солтыса, стоявшего во главе крестьянской общины. Вартский статут 1423 г. заключает в себе постановление, на основании которого помещик мог лишить солтыса должности за ослушание и сам занять эту должность. Сильно стеснив крестьянское самоуправление, Ш. ограничила затем свободу крестьянских переселений, установила барщину и, наконец, обратила крестьянина в крепостное состояние. По Петроковскому статуту 1496 г., уйти из помещичьей деревни имел право только один крестьянин, только одного сына крестьянская семья была вправе отдавать в обучение; бежавшего крестьянина закон разрешал помещику преследовать, хватать и возвращать назад. Сеймы в Быдгоще (1520) и в Торуне (1521) установили барщину в размере одного дня в течение недели, а варшавская конфедерация 1573 г. вручила помещику власть даже над жизнью крепостных. Экономические интересы побуждали Ш. издавать также ограничительные законы и по отношению к городскому сословию. Упомянутый выше Петроковский статут запретил мещанам приобретать поземельные имения под тем предлогом, что мещане не принимают участия в военных походах и всяческими способами стараются уклониться от военной службы, а между тем именно на поземельной собственности тяготела воинская повинность. Мещанство попыталось было бороться с Ш., но неудачно. Во второй половине XVI столетия городское представительство было уже устранено от участия в законодательстве страны, хотя представители от некоторых городов и появлялись иногда на сеймах ещё в XVII в. Мало того, Ш. подчинила промышленность и торговлю власти воевод и старост, чем окончательно убила городское благосостояние. С начала XVI в. Ш. была уже всевластным хозяином в государстве и осталась таким хозяином до конца существования Речи Посполитой. Она законодательствовала, судила, избирала королей, оберегала государство от врагов, вела войны, заключала соглашения о мире и договоры и т. п. Не только политическая и социальная организация Польши была шляхетской, — шляхетское миросозерцание господствовало безраздельно и в умственной жизни страны. См. Чиншевая Ш., Польский сейм, Польша, Четырёхлетний сейм.

Шляхетская культура

Шляхта была открытым сословием воюющих господ, в массе своей — малоземельной «неаристократической» знатью, во время войны превращавшейся в дворянское ополчение. Тем не менее, даже бедные шляхтичи четко дистанцировали себя от «быдла» (bydło — крупный рогатый скот, в широком понимании аналог русского ругательства «скотина», пся крев — «собачья кровь»). Истинный шляхтич предпочел бы умереть с голода, но не опозорить себя физическим трудом (однако в воспоминаниях французского инженера де Боплана, середина XVII века, шляхтичи служили у него возницами). Отличались «гонором» (обостренным чувством собственного достоинства, от лат. honor (честь) и демонстративной храбростью. Короля воспринимали как равного себе «пани-браты» и всегда оставляли за собой право на рокош. Чувство солидарности и равенства шляхтичей выражалось в том, что каждый из заседающих в сейме обладал правом вето. При доминирующем католицизме шляхта была весьма веротерпима, были православные и протестантские шляхтичи. Основными занятиями большинства шляхты в мирное время были охота, полонез и прочие галантные увеселения.

Похожие на шляхетскую культуру сословные нормы мелкой знати существовали в большинстве европейских государств. Дольше всего они продержались в Испании, Венгрии и некоторых других странах.

Источник

Шляхта, шляхетство — этимология

А понеже шляхетство в государствах почитается

за природное войско, которых должность от самаго

возраста до старости государю и государству, не щадя

здравия и живота своего, служить

В. Н. Татищев. Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах (1733)

1) Существующая этимология

Корень: -шляхт-; окончание: -а. Значение: привилегированное сословие в Королевстве Польском, Великом княжестве Литовском и, после Люблинской унии 1569 года, в Речи Посполитой, а также некоторых других государствах; в Чехии (;lechta, Словакии (Slachta), Польше, Белоруссии, Литве (Slekta) — дворянство вообще. Этимология – нет.

б) Википедия (польск.), szlachta (перевод Гугл)

В семнадцатом веке в Польше от немецкого слова wywodzono Schlachten (битва). … Наличие юридических привилегий, таких как право на ношение оружия, право на владение землей и неприкосновенность собственности, право занимать должности или права голоса, зависит от законов страны и привилегии дворянина.

в) Википедия (польск.), Szlachta (перевод Гугл)

* Термин шляхта происходит от Старого Высокого немецкого слова slahta (современный немецкий Geschlecht), что означает «(благородный) семьи», так же как и многие другие польские слова, имеющие отношение к дворянству происходят от немецких слов — например, польская «Rycerz» (рыцарь, родственно немецкого Ritter) и «трава» польский (герб, от немецкого Эрбе, наследие).

* Поляки 17-го века предполагали, что «шляхта» пришел из немецкого «schlachten» (на убой или зарезать); также наводит на мысль является немецкий «Schlacht» (бой). Ранние польские историки думали, что термин, возможно, происходит от имени легендарного прото-польского руководителя, Леха, упоминается в польских и чешских произведений.

* «Шляхта» становится правильным термином для польской знати, начиная примерно с 15 века.

* Сильные культурные связи с польской знати во главе, что в 16-м веке новый термин, чтобы назвать литовского дворянства появилось slekta-a прямое заимствование из польского шляхты. С точки зрения исторической правды литовцев также должны использовать этот термин, slekta (шляхты), чтобы назвать собственное благородство, но литовские лингвисты запретили использование этого польского заимствование. Этот отказ от использования слова шляхты (на литовском языке текста slekta) усложняет все именование.

г) Этимологический словарь Макса Фасмера

I Шляхта, укр., блр. шляхта, др.-русск. шляхта «мелкое дворянство» (грам. 1563 г.; см. Срезн. III, 1597). Через польск. szlachta (с ХV в.; см. Брюкнер 550) из ср.-в.-н. slahte «род, происхождение, порода, вид»; см. Мi. ЕW 341; Брюкнер, там же; Корбут 371; Преобр., Труды I, 101. Точно так же производные: шляхетность «благородство», в эпоху Петра I (см. Смирнов 331), из польск. szlachetnosc – то же; шляхетский (Репнин, 1704 г., Христиани 17) – из польск. szlachecki – то же; шляхетство «дворянство, шляхта» (Гоголь) – из польск. szlachectwo – то же.

II шляхта «плотничий топор», шляхтить, шляхтовать «отесывать шляхтой». Заимств. из нж.-нем. slichten «строгать» (Сасс, Sрrасhе d. ndd. Zimmerm. 7), ср. также выше, шлинтик, шлифтик.

2) Национальный корпус русского языка

* Пророчество из Кракова о гибели Польши (1558–1665 гг.): «Шляхта достольная с мужиками сверстана, и чести и достоинства упразднены будут».

* Записная книга Полоцкого похода (1562-1563): «А которые дети боярские и молотчие шляхта и посадцкие люди останутца жити на посаде в остроге за Полотою, и у тех бы людей ни в котором дворе ни у какова человека ни саадока, ни сабли, ни меча, никакого ратного оружия не было».

* В. Н. Татищев. Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах (1733): «Но сии были двоякие, одни должны были наследственно в войне пребывать и для того инде всадники, или конница, у нас же дворяне, яко придворные воины, у поляков шляхта от шляха, или пути, имянованы, зане всегда в походы должны быть готов».

* Д. И. Иловайский. Начало Руси (1876): «Точно так же народное имя Ляхи или Лехи встречается у Славян и в сословном значении; в этом значении оно сохранилось потом в слове шляхта».

3) Исторические источники

а) Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских (около 1113 г.)

http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Gall/frametext1.htm

«8. О великолепии и могуществе Болеслава Храброго

Деяния Болеслава более велики и многочисленны, чем могли бы мы их описать или рассказать о них безыскусной речью. В самом деле, какой знаток арифметики мог бы точно сосчитать железные ряды его воинов или описать его бесчисленные победы и триумфы? Ведь в Познани он имел 1300 рыцарей с 4 тыс. щитников, в Гнезно — 1500 рыцарей и 5 тыс. щитников, в городе Влоцлавке 67 — 800 рыцарей и 2 тыс. щитников, в Гдече 68 — 300 рыцарей и 2 тыс. щитников; все они во времена Болеслава Великого были очень храбрыми и искусными в битвах воинами».

б) Восточная литература; http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Meier/framevved1.htm

«Б. Даже по своему внешнему облику, по одежде, они (евреи) почти не отличались от польских шляхтичей. Кардинал Коммендони, посетивший Украину во второй половине XVI в., отмечал, что евреи, владеющие землями, в нарушение постановлений церковных соборов, не носят на своей одежде никаких знаков, отличающих их от христиан и даже носят саблю — признак принадлежности к шляхте.

в) Кошицкий привелей 1374 г.; http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1182888

Король Людовик Венгерский (1326-1382) после смерти Казимира Великого в 1370 г. беспрепятственно (наследовал) получил корону Польши; постоянно проживал в Венгрии и жизнью Польши интересовался мало. Тем не менее, с целью закрепления Польши за династией, привлёк на свою сторону наиболее многочисленное в дворянском сословии рыцарство (шляхту), издал в 1374 году Кошицкий привелей, в котором закрепил права можновладцев (крупный феодал, барон) и рыцарства (шляхты). Это был первый нормативный акт королевской власти, охватывающий всю массу шляхты.

Рыцарство-шляхта освобождалась: от всех налогов и повинностей (только два гроша с поля в знак подчинения королевской власти), обязанности строить и ремонтировать замки, мосты и города, содержать королевский двор на своих территориях; должности занимали только поляки. За шляхтой оставалась обязанности военной службы в случае нападения врагов или походов в другое государство; за сражения шляхта получала жалование солдат, убытки компенсировались казной. «Кошицкий привелей» превратил служивое дворянство, зависящее от короля, в политическую и военную силу, с которой вынуждены были считаться королевская власть и магнаты (можновладцы); далее во времени привилегии шляхты расширялись.

4) Обобщение и вывод

* Этимология термина «шляхта» не определена. Одни исследователи выводят термин из немецкого языка (битва, сражение, зарезать, род, благородный), другие от легендарного прародителя Леха (Ляха) или «шляха» (дорога). Польские историки не определились в этимологии и даты появления термина (ок. XV века).

* В европейских странах формирование служилого дворянства происходило примерно одинаково. В родоплеменном обществе создавались группы профессиональных воинов, которые защищали соплеменников в случае нападения, несли сторожевую службу и охраняли знать, за что получали определенное содержание от племени. В период выделения королей (князей) группы воинов концентрировались вокруг королевского (княжеского) двора, защищали власть, участвовали в сборе дани, судопроизводстве и администрации, совершали походы с целью расширения территории и захвата имущества и рабов. Со временем сформировался социальный слой населения (примерно 6-10%) — воинское сословие, добывающий средства к существованию за счет военной деятельности, он получил наименование – рыцарство, служивое дворянства, дети боярские, а в ряде стран – шляхта. Основная функция – военная служба, сословие содержалось за счет земельных пожалований получаемых от власти и грабежа завоёванных территорий.

Внешние признаки шляхтича – обязательное ношение холодного оружия (сабли).

* См.

В средневековье всё население было вооружено, таковы были условия существования. Крестьяне и горожане вооружались длинными ножами (разрешалась длина до 60 см.), топорами и использовали другие рабочие инструменты для защиты от зверя или человека. Знать – мечами и саблями (длина 110-117 см.), собственно ОРУЖИЕМ, имеющим одно назначение – убийство человека.

Таким образом, на основании письменных источников, мы можем выделить для средневекового периода одно характерное (внешнее) отличие дворянина (шляхтича) от простолюдина – шляхтич всегда носил саблю (так, по крайней мере, изображают шляхту в искусстве). Постоянное ношение холодного оружия (сабли) – отличительная черта шляхтича (дворянина), свободного и независимого человека.

Термин появился на иудеохристианской территории, в средние века здесь также проживало крупные еврейские диаспоры (Польша, Литва). Целесообразно рассмотреть слово в связи с библейской терминологией и образами.

5) Терминология иврита и библейский образ

Приведем термин в форму близкую к грамматике иврита и выделим корни – SZLACHTA = SZLACH+TA. У нас сразу же выявляются два термина иврита характеризующие деятельность воинского сословия, «шляхты» — меч + устанавливать границу; т.е. шляхта оружием устанавливает границы (государства).

ШЛЯХ+ТА = SZLACHTA = SZLACH+TA = ивр. ШЕЛАХ оружие (меч, копьё) + ТАА предназначать, назначать предел, устанавливать границу; т.е. оружием устанавливать границу.

Главная функция военного сословия в средневековое время, когда границы государств были не стабильны.

* См. стронг иврита 7973, ШЕЛАХ

* См. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета, Вильно, 1878 г.

http://www.greeklatin.narod.ru/hebdict/img/_491.htm

* См. стронг иврита 8376, ТАА

* См. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета, Вильно, 1878 г.

http://www.greeklatin.narod.ru/hebdict/img/_510.htm

б) Библейский образ

* 2 Паралипоменон 23:7: «И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить»… 2 Паралипоменон 23:10: «и поставил весь народ, каждого с оружием (ШЕЛАХ) его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя».

* Неемия 4:17, 18: «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье (ШЕЛАХ). Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач».

* Иов 33:18: «(Бог говорит однажды) … чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом (ШЕЛАХ).

* Числа 34:7: «к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите (ТАА предназначать, назначать предел) ее к горе Ор».

Таким образом, используя библейскую терминологию и образы, мы выявили содержание не понятого этимологами термина «шлях+та». В нём заложен смысл (принцип) существования польско-литовского военного сословия – мечем установить (расширить) границы. Речь Посполитая в XVI веке занимала территорию от Балтийского моря и до границ Дикой степи (Украина), от Смоленска и до границ Священной Римской империи германской нации.

Источник