С15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения. V. 2016

Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)

C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения

C15 Злокачественное новообразование пищевода

предлагаются две альтернативные субклассификации:

.0-.2 по анатомическому описанию

.3-.5 по третям органа

Эти отклонения от принципа, согласно которому рубрики должны быть взаимоисключающими, является преднамеренным, поскольку употребляются обе терминологические формы, однако выделенные анатомические области не являются сходными

Использовать дополнительный код (U85), если необходимо отметить резистентность, отсутствие реакции и изменение свойств опухоли при применении противоопухолевых препаратов.

C15.0 Шейного отдела пищевода

C15.1 Грудного отдела пищевода

C15.2 Абдоминального отдела пищевода

C15.3 Верхней трети пищевода

C15.4 Средней трети пищевода

C15.5 Нижней трети пищевода

C15.8 Поражение пищевода, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C15.9 Злокачественное новообразование пищевода неуточненное

C16 Злокачественное новообразование желудка

C16.0 Кардии желудка

Кардиального отверстия

Кардиально-пищеводного соединения

Гастропищеводного соединения

Пищевода и желудка

C16.1 Дна желудка

C16.2 Тела желудка

C16.3 Преддверия привратника

Малой кривизны желудка, не классифицированное в подрубриках С16.1-С16.4

Большой кривизны желудка, не класифицированное в подрубриках С16.0-С16.4

C17 Злокачественное новообразование тоной кишки

C17.0 Двенадцатиперстной кишки

C17.1 Тощей кишки

C17.2 Подвздошной кишки

Исключено: илеоцекального клапана (C18.0)

C17.3 Дивертикула Меккеля

C17.8 Тонкой кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C17.9 Тонкой кишки неуточненной локализации

C18 Злокачественное новообразование толстой кишки

C18.0 Слепой кишки

C18.1 Червеобразного отростка

C18.2 Восходящей ободочной кишки

C18.3 Печёночного изгиба ободочной кишки

C18.4 Поперечной ободочной кишки

C18.5 Слезёночного изгиба ободочной кишки

C18.6 Нисходящей ободочной кишки

C18.7 Сигмовидной кишки

Исключено: ректосигмоидного соединения (С19)

C18.8 Поражение толстой кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C18.9 Толстой кишки неуточненной локализации

C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения

Включено:

Толстой и прямой кишки

Ректосигмоидного отдела (толстой кишки)

C20 Злокачественное новообразование прямой кишки

Включено: ампулы прямой кишки

C21 Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала

C21.0 Злокачественное новообразование заднего прохода неуточненной локализации

Исключено:

анального отдела:

- края (C43.5, C44.5)

- кожи (C43.5, C44.5)

кожи перианальной области (C43.5, C44.5)

C21.2 Злокачественное новообразование клоакогенной зоны

C21.8 Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. Примечание 5 к описанию Класса II]

Аноректального соединения

Аноректальной области

Злокачественное новообразование прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик С20-С21.2

C22 Злокачественное новообразование печени и внутрипечёночных желчных протоков

желчных путей БДУ (C24.9)

вторичное злокачественное новообразование печени (C78.7)

C22.3 Ангиосаркома печени

C22.4 Другие саркомы печени

C22.7 Другие уточненные раки печени

C22.9 Злокачественное новообразование печени неуточненное

C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря

C24 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей

Исключено: внутрипечёночного желчного протока (C22.1)

Желчного протока или прохода БДУ

Общего желчного протока

Пузырного протока

Печёночного протока

C24.1 Ампулы фатерова сосочка

C24.8 Поражение желчных путей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

[см. Примечание 5 к описанию Класса II]

Злокачественное новообразование, захватывающее внутрипеченочные и внепеченочные желчные протоки

Злокачественное новообразование желчных путей, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик С22.0-С24.1

C24.9 Желчных путей неуточненное

C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы

C25.0 Головки поджелудочной железы

C25.1 Тела поджелудочной железы

C25.2 Хвоста поджелудочной железы

C25.3 Протока поджелудочной железы

C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы

C25.9 Поджелудочной железы неуточненное

C26 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения

Исключено: брюшины и забрюшинного пространства (C48.-)

C26.0 Кишечного тракта неуточненной части

фолликулярная лимфома (C82.-)

болезнь Ходжкина (C81.-)

периферическая NK/T-клеточная лимфома (C84.-)

нефолликулярная [диффузная неходжкинская] лимфома (C83.-)

неходжкинская лимфома, другого и неуточнённого типов (C85.-)

[см. Примечание 5 к описанию Класса II]

Злокачественное новообразование органов пищеварения, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик С15-С26.1

Исключено: кардиально-пищеводного соединения (C16.0)

C26.9 Неточно обозначенные локализации в пределах пищеварительной системы

Пищеварительного канала или тракта БДУ

Желудочно-кишечного тракта БДУ

Примечания. 1. Данная версия соответствует версии 2016 года ВОЗ (ICD-10 Version:2016), некоторые позиции которой могут отличаться от утверждённой Минздравом России версии МКБ-10.

2. БДУ — без дополнительных уточнений.

3. Перевод на русский язык некоторых терминов в настоящей статье может отличаться от перевода в утверждённой Минздравом России МКБ-10. Все замечания и уточнения по переводу, оформлению и др. принимаются с благодарностью по электронной почте info@gastroscan.ru .

4. Звёздочкой помечены факультативные дополнительные коды, относящиеся к проявлению болезни в отдельном органе или области тела, представляющей собой самостоятельную клиническую проблему.

5. Класс II «Новообразования» содержит следующие блоки:

C00-C14 Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки

C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения

C30-C39 Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки

C40-C41 Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей

C43-C44 Меланома и другие злокачественные новообразования кожи

C45-C49 Злокачественные новообразования мезотелиальных и мягких тканей

C50-C50 Злокачественное новообразование молочной железы

C51-C58 Злокачественные новообразования женских половых органов

C60-C63 Злокачественные новообразования мужских половых органов

C64-C68 Злокачественные новообразования мочевых путей

C69-C72 Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов ЦНС

C73-C75 Злокачественные новообразования щитовидной железы и других эндокринных желез

C76-C80 Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций

C81-C96 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

C97-C97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций

D00-D09 Новообразования in situ

D10-D36 Доброкачественные новообразования

D37-D48 Новообразования неопределённого или неизвестного характера

Источник

Что значит рак неуточненной локализации

Около 3% всех онкологических заболеваний представляют собой опухоли, локализацию которых после первичного осмотра и обследования больного установить не удается. Такие опухоли являются причиной смерти 6% онкологических больных. В этих случаях первичная опухоль по размерам оказывается слишком мала, и не выявляется при клиническом осмотре. Обычно диагноз аденокарциномы или плохо дифференцированной карциномы ставится по результатам гистологических исследований метастазов.

В медицинской практике существуют случаи, когда при клиническом обследовании больного поставить диагноз не удается. Можно проводить многочисленные обследования и анализы, однако часто они не позволяют выяснить место локализации первичной опухоли или изменить стратегию лечения.

Лишь в 15% случаев удается поставить правильный диагноз, и в 70% случаев диагноз ставится на основании результатов посмертного вскрытия.

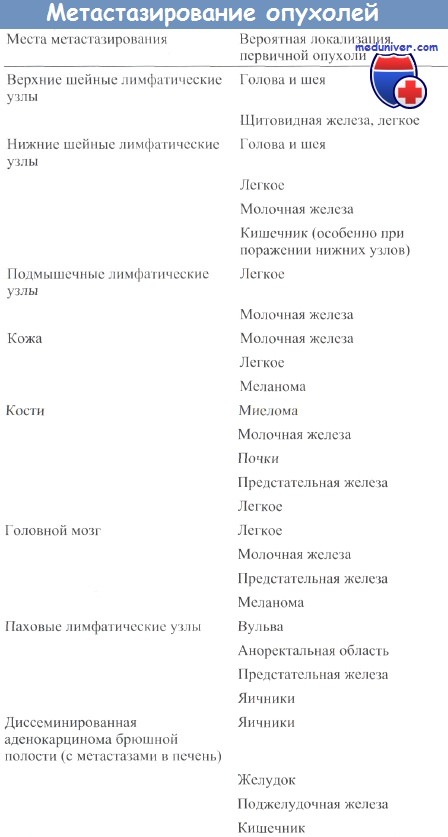

Характер первичного обследования больного зависит от местонахождения метастазов. Обычно метастазы обнаруживаются в лимфатических узлах, костях, мозге, печени и коже. В таблице ниже перечислены первичные опухоли, для которых характерна такая локализация. При обнаружении каждого нового очага метастазирования дальнейшее обследование больного принимает более целенаправленный характер.

Например, обнаружение плоскоклеточной карциномы в шейном лимфатическом узле может указывать, что первичная опухоль локализована в носоглотке или в легком. Поэтому при полном обследовании гортани, глотки и постназальной области часто удается поставить окончательный диагноз.

Поражение левого надключичного лимфатического узла позволяет предположить, что первичная опухоль расположена в брюшной полости. Множественные метастазы в печени свидетельствуют о первичном раке кишечника, желудка или легкого, а также о меланоме. Метастазы в паховые узлы или обнаружение асцита свидетельствуют о необходимости проведения гинекологического обследования.

Костные метастазы остеобластного происхождения предполагают существование первичного рака простаты или щитовидной железы.

Во всех подобных случаях следует принимать меры против первичной опухоли. Если при обследовании не удалось получить сведений о ее локализации, врач должен задаться вопросом: «Если я найду первичный очаг, то возможно ли будет выбрать такой метод лечения, при котором больной имел бы шанс вылечиться, или подобрать паллиативный метод, позволяющий продлить ему жизнь?»

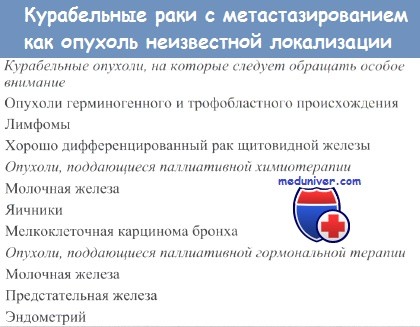

Особое внимание следует уделять диагностике опухолей герминативных клеток, которые, как становится все более очевидным, представляют собой плохо дифференцированные карциномы, однако хорошо поддаются химиотерапии.

Распространение опухолевых заболеваний, диагносцируемых по наличию метастазов от первичных опухолей невыясненной локализации, не совпадает с распределением заболеваемости от разных видов рака. В таблице ниже представлены данные по частоте обнаружения метастазов опухолей, локализация которых неизвестна, и заболеваемости различными раками. К числу наиболее распространенных относятся опухоли поджелудочной железы, легкого, печени, желудка и колоректальные раки.

Такие часто встречающиеся раки, как рак молочной и предстательной железы, гораздо реже дают метастазы невыясненного происхождения. Это, вероятно, объясняется тем, что первичные опухоли молочной железы сравнительно легко обнаруживаются при клиническом обследовании, а при раке простаты в крови наблюдается увеличение уровня щелочной фосфатазы или специфического антигена (PSA).

В таблице ниже перечислены опухоли, которые или являются курабельными, или больным с этими опухолями в течение длительного времени можно назначать паллиативные методы лечения. Таким образом, при обследовании больных случаи заболевания этими опухолями следует выделять в особую группу.

Некоторые клинические исследования показывают, что результативность обследования снижается, если одни и те же методы применяются ко всем больным. Так, согласно имеющимся данным, первичная опухоль была диагносцирована только в 10% случаев, и лишь у 14 из 266 больных был обнаружен курабельный рак. Поэтому в большинстве случаев при обследовании не удается обнаружить первичную опухоль, но даже в том случае, если окажется возможным сразу поставить диагноз, маловероятно, что это будет курабельная опухоль.

Еще одна проблема, которая связана с интенсивными обследованиями, заключается в том, что они могут давать ложноположительные результаты. В ходе обследования больному проводят различные, обычно дорогостоящие процедуры, которые часто носят инвазивный характер и нередко оказываются безрезультатными.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Диагностика опухолей невыявленной первичной локализации

Метастазы злокачественной опухоли без выявленного первичного очага — понятие, включающее в себя случаи онкологического заболевания, проявляющегося метастатическими опухолями, в то время как первичный очаг невозможно установить ни на основании анамнеза, ни при обследовании.

По данным различных авторов такие пациенты составляют от 0,5 до 15% онкологических больных, обратившихся за медицинской помощью, причем среди мужчин диагноз метастазов злокачественной опухоли без выявленного первичного очага встречается несколько чаще, чем среди женщин (1, 2). Средний возраст составляет 51 год у мужчин и 52 года у женщин. Большинство пациентов в возрасте старше 50 лет.

Больные с метастазами без выявленного первичного очага представляют чрезвычайно «пеструю» группу — как по локализации и распространенности опухолевого процесса, так и по морфологическому строению метастатической опухоли. Для всех злокачественных опухолей, за исключением метастазов при невыявленном первичном очаге, характерны терминологическая определенность, наличие общепризнанных классификаций — как отечественных, так и по системе TNM. При метастазах без первичного очага аналогичных классификаций нет.

Так как заболевание на первых этапах проявляется метастазами, можно говорить о первично генерализованном процессе, который к моменту обращения пациента за медицинской помощью выходит за пределы органа. Более конкретизированного общепринятого стадирования метастазов злокачественной опухоли без выявленного первичного очага в настоящее время не существует.

В зависимости от локализации и распространенности метастатического поражения больных делят на группы:

1. Пациенты с изолированным поражением лимфоузлов (единичным или множественным в пределах одного коллектора) — шейных, подмышечных, паховых, медиастинальных, забрюшинных.

2. Пациенты с изолированным поражением органов и тканей (единичным или множественным) — костей, легких, печени, мягких тканей, головного мозга и др.

3. Пациенты с поражением нескольких коллекторов лимфоузлов, сочетанное поражение лимфоузлов и/или органов.

Клинические проявления заболевания неспецифичны и зависят от локализации очагов метастатического поражения и распространенности опухолевого процесса. Первым симптомом чаще всего является увеличение размеров периферических лимфоузлов. Общие проявления: слабость, потливость, похудание, гипертермия более характерны при поражении органов — легких, печени. При обращении за медицинской помощью часто встречаются следующие изменения: наличие опухолевого образования, боль, увеличение печени, боли в костях, патологические переломы, респираторные нарушения, потеря веса, неврологические расстройства.

Обследование больных, первым проявлением опухолевого процесса у которых было появление метастазов, является сложной проблемой. Для выработки оптимальной тактики диагностического поиска первичного очага и оценки распространенности опухолевого процесса необходимо руководствоваться знанием путей и закономерностей лимфогенного и гематогенного метастазирования, удельного веса метастазирования различных опухолей в определенный орган, результатов морфологического исследования (3).

Алгоритм диагностического поиска у больных с метастатическим поражением без выявленного первичного очага включает четыре этапа:

1.Оценка общего состояния

2.Оценка распространенности опухолевого поражения

З.Получение материала для морфологического исследования

4.Поиск первичного очага.

В процессе обследования пациент последовательно проходит все этапы. Предварительная оценка осуществляется на основании физикального обследования больного и изучения сопроводительной документации. Больные с проявлениями опухолевого поражения подлежат обследованию на следующем этапе за исключением инкурабельных пациентов. Следует отметить, что важным фактором в выборе диагностической тактики является общее состояние больного. Очевидно, что пациенту в тяжелом состоянии не имеет смысла проводить обследование в полном объеме, так как в большинстве случаев не приходится надеяться на эффективное лечение, даже если удастся выявить первичную опухоль — больной не перенесет агрессивное специальное лечение. В этой ситуации целесообразна диагностическая программа, включающая только первые три этапа, а в особо тяжелых случаях следует обсудить вопрос о симптоматической терапии без обследования.

На втором этапе после анализа данных рентгенографии органов грудной клетки, ультразвуковой томографии органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, радиоизотопного исследования скелета и лимфоузлов, компьютерной томографии головного мозга оценивается распространенность метастатического поражения. В ходе обследования на данном этапе возможно выявление первичной опухоли. В таком случае в последующем проводится соответствующее диагнозу лечение, и пациент исключается из дальнейшего обследования.

На третьем этапе идентифицируется гистогенетическая принадлежность опухоли путем морфологического исследования материала, полученного при пункции или биопсии опухоли. Пациенты распределяются на группы: нет признаков злокачественного роста; метастазы рака; лимфома; метастазы меланомы; метастазы злокачественной опухоли без уточнения гистогенеза. Больные первой группы из дальнейшего исследования исключаются. При выявлении лимфомы соответствующее обследование и лечение проводится гематологом. Пациенты с метастазами рака, меланомы, злокачественной опухоли без уточнения гистогенетической принадлежности и других редко встречающихся злокачественных опухолей подлежат дальнейшему обследованию на следующем этапе.

Морфологическое исследование является наиболее значимым и должно выполняться как можно раньше. Полученные данные позволяют подтвердить злокачественность процесса, определить гистогенез опухоли, степень дифференцировки клеток, а иногда и предположительную локализацию первичной опухоли, что значительно облегчает поиск первичного очага и сокращает количество диагностических манипуляций.

Цитологическое исследование пунктатов метастазов как более простое и быстрое обычно предваряет биопсию, выполнение которой обусловлено необходимостью получения исчерпывающей информации о морфологической структуре опухоли.

Получение материала для морфологического исследования не представляет трудности при поражении периферических лимфоузлов. При изолированном метастазировании в подмышечные лимфатические узлы наряду с гистологическим исследованием целесообразно изучение рецепторного статуса опухолевой ткани, так как при этой локализации первичный очаг в 60 – 80% случаев выявляется в молочной железе. Если опухоль положительна по рецепторам эстрогенов и/или прогестерона, специальное лечение может быть дополнено гормонотерапией. В случае поражения медиастинальных или забрюшинных лимфоузлов выполняется чрезкожная пункция под контролем УЗТ или КТ. Если материала недостаточно для всестороннего гистологического исследования, может обсуждаться вопрос о торакоскопии или лапароскопии с биопсией. Аналогичная тактика оправдана и при поражении органов грудной и брюшной полостей, плевры, брюшины, органов и тканей забрюшинного пространства. Если метастазы локализуются в костях, последовательность диагностических процедур такова: пункция, трепанобиопсия, открытая биопсия пораженной кости.

На четвертом этапе осуществляется поиск первичной опухоли в соответствии с гистологической структурой метастазов и распространенностью поражения. Эти два фактора существенно влияют на индивидуальную программу обследования конкретного пациента. Результаты морфологического исследования, включая иммуногистохимическое исследование, зачастую позволяют предположить локализацию первичной опухоли, однако далеко не всегда удается ее обнаружить.

В группе «злокачественная опухоль» дополнительно выполняются ряд исследований на предмет исключения лимфопролиферативного заболевания и герминогенных опухолей (иммунофенотипирование, определение уровней опухолевых маркеров).

При поражении шейно-надключичных лимфоузлов проводятся эпифарингоскопия, бронхоскопия, сцинтиграфия щитовидной железы, эзофагогастроскопия, маммография.

Если метастазы локализуются в подмышечных лимфоузлах, необходимо тщательное обследование молочных желез (маммография), кожных покровов верхней конечности на предмет пигментных образований, органов грудной клетки (бронхоскопия, КТ), эзофагогастроскопия.

При поражении паховых лимфоузлов особое внимание следует обратить на состояние кожных покровов нижних конечностей, органов малого таза и брюшной полости (КТ, колоноскопия, цистоскопия, гистероскопия, эзофагогастроскопия).

В случае выявления метастатического поражения легких следует иметь в виду гематогенный путь метастазирования, поэтому поиск первичного очага должен включать обследование большинства органов и тканей: маммография, эпифарингоскопия, бронхоскопия, радиоизотопное исследование щитовидной железы, эзофагогастроскопия, колоноскопия, КТ органов малого таза, поджелудочной железы, почек, надпочечников, печени. Такое же обследование следует проводить и при поражении печени и головного мозга.

Если первым проявлением заболевания являются метастазы в кости, необходимо сцинтиграфическое исследование скелета с последующей рентгенографией пораженных костей с целью определения распространенности процесса. При поиске первичного очага в первую очередь следует обратить внимание на обследование молочных желез, предстательной железы, почек. Также должны быть выполнены бронхоскопия, эзофагогастроскопия, КТ органов малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства.

В яичники чаще метастазируют опухоли желудка, молочной железы, толстой кишки, что необходимо иметь в виду при обследовании.

В ряде случаев большую помощь в поиске первичного очага оказывает определение опухолевых маркеров в сыворотке крови. Наиболее специфичными из них являются PSA, СА-125, АФП (4).

При выявлении первичного очага проводится соответствующее диагнозу лечение. Если первичная опухоль не выявлена, лечение заключается в сочетании химиотерапии с лучевым воздействием и в случаях, когда это возможно — в удалении метастазов.

В дальнейшем пациенты с метастазами без выявленного первичного очага подлежат динамическому наблюдению, в процессе которого возможно выявление первичной опухоли.

Учитывая тот факт, что все больные в группе с синхронным поражением органов и/или систем расцениваются как пациенты с диссеминированным процессом, выявление первичного очага за редким исключением не позволяет надеяться на существенное улучшение результатов специального лечения. Поэтому диагностические мероприятия, направленные на выявление первичного очага в этой группе не должны превращаться в самоцель. План обследования должен включать лишь те исследования, которые позволяют выявить первичный очаг на основании локализации метастазов и их предполагаемой гистогенетической принадлежности.

Поскольку первичный очаг остается неизвестным, любое проведенное лечение можно обозначить «радикальным» только условно. Поэтому выбор лечебной тактики у данной категории больных представляет собой проблему, разрешаемую в каждом конкретном случае в индивидуальном порядке. Лечебная тактика определяется, в первую очередь, с учетом общего состояния больного, локализации метастазов, распространенности опухолевого процесса, морфологического строения метастатической опухоли, предполагаемой локализации первичного очага. Доказано, что средняя продолжительность жизни пациентов, получавших специальное лечение, достоверно выше, чем у лиц, лечение которых ограничилось симптоматической терапией.

У пациентов с изолированным поражением периферических лимфоузлов проводится лимфаденэктомия и/или лучевая терапия на зону расположения метастазов с последующей химиотерапией (5, 6). Выбор химиопрепаратов производится с учетом гистологического типа опухоли и предполагаемой (если это возможно) локализации первичного очага.

Лечение пациентов с изолированным метастатическим поражением органов и тканей реже включает оперативное удаление патологического очага, так как операция в объеме резекции или удаления органа мало оправдана при неудаленном и невыявленном первичном очаге. Чаще локальное воздействие на метастазы заключается в применении дистанционной гамма-терапии, а большинству пациентов назначается химиотерапия, дополняемая лечением гормонами в случаях, когда предполагается, что опухоль гормонозависимая.

Группа пациентов с множественным поражением органов, тканей и лимфоузлов является наименее благоприятной в плане возможностей эффективного лечебного воздействия. Как правило, специальное лечение заключается в химиотерапии в сочетании с лечением гормонами, дополняемой паллиативной дистанционной гамма-терапией на пораженные области для обезболивания или временного улучшения функции органов путем уменьшения массы метастазов.

Прогноз у пациентов с метастазами злокачественной опухоли без выявленного первичного очага не всегда неблагоприятный (2, 7). Лучшие результаты пятилетней выживаемости отмечены у больных с изолированными метастазами в паховых, подмышечных, шейных лимфоузлах, получавших специальное лечение (63,2%, 64,2% и 47,7% соответственно). Выживаемость выше у больных с изолированными метастазами нежели в группе пациентов с множественными метастазами в лимфоузлах и сочетанным поражением лимфоузлов и/или органов. Наилучшие результаты пятилетней выживаемости отмечаются в группе больных с метастазами плоскоклеточного рака, внегонадными герминогенными опухолями, наихудшие — в группе больных с метастазами аденокарциномы и светлоклеточного рака (3).

Больные с метастазами злокачественной опухоли без выявленного первичного очага подлежат наблюдению с периодичностью в 3 — 6 месяцев. При динамическом наблюдении возможно выявление первичной опухоли, что позволит более целенаправленно проводить лечебные мероприятия.

1. Rubin BP, Skarin АТ, Pisick Е, Rizk М, Salgia R. Use of cytokeratins 7 and 20 in determining the origin of metastatic carcinoma of unknown primary, with special emphasis on lung cancer. Eur J Cancer Prev 2001 Feb;10(1):77-82.

2. Lortholary А, Abadie-Lacourtoisie S, Guerin О, Mege М, Rauglaudre GD, Gamelin Е. Cancers of unknown origin: 311 cases. Bull Cancer 2001 Jun; 88(6):619-27.

3. Комаров И.Г., Комов Д.В. Метастазы злокачественных опухолей без выявленного первичного очага. М.: Триада-Х. -2002, -136 с.

4. Milovic М, Popov I, Jelic S. Tumor markers in metastatic disease from cancer of unknown primary origin. Med Sci Monit 2002 Feb;8(2):МТ25-30

5. Zuur СЬ, van Velthuysen МЬ, Schornagel JH, Hilgers FJ, Balm AJ. Eur J Diagnosis and treatment of isolated neck metastases of adenocarcinomas. Surg Oncol 2002 Mar;28(2):147-52

6. Medina-Franco Н, Urist ММ. Occult breast carcinoma presenting with axillary lymph поде metastases. Rev Invest Clin 2002 Мау-Jun;54(3):204-8

7. Lloyd MS, Nash AG.’Occult’ breast cancer. Ann R Coll Surg Engl 2001 Nov;83(6):420-4

Источник