- Сольмизация

- Значение слова сольмизация

- сольмизация в словаре кроссвордиста

- Энциклопедический словарь, 1998 г.

- Большая Советская Энциклопедия

- Википедия

- В. П. Середа. Мастер-класс по сольфеджио в ДМШ имени В. Шебалина

- Вы можете помочь «Музыке в заметках»

- Комментарии

- Галина Сметанина (Денежкина) 28.10.2015 09:54

- Вера Мазоренко 06.11.2015 22:42

- Татьяна Ларина 06.11.2015 23:30

- Елизавета Ежова 07.11.2015 00:37

- Татьяна Ларина 18.11.2015 21:46

- Ольга Курносова 21.11.2015 22:27

- Юлия Ильина, Иркутская обл. 23.11.2015 00:57

- Валентин Середа 23.11.2015 22:59

- Ольга Курносова 24.11.2015 07:41

- Валентин Середа 22.07.2016 16:41

- dmtkr 05.01.2018 22:24

Сольмизация

Значение слова Сольмизация по словарю Брокгауза и Ефрона:

Сольмизация — при Гвидоне Аретинском (см.) так называлось искусство петь гаммы и всякие мелодии по гексахордной системе (см. Гексахорд), при которой впервые появились названия нот ut, re, mi, fa, sol, la. После того как была введена седьмая нота si и установилась наша октавная система, С. в коренном ее смысле потеряла свое значение. В настоящее время С. называется чтение нот по октавной системе, причем ноты только называются, а не поются. Ритм сольмизируемой мелодии должен передаваться с точностью (см. Силлабизация).

Определение слова «Сольмизация» по БСЭ:

Сольмизация (от названия музыкальных звуков Соль и Ми)

сольфеджио (музыкальное). 1) В узком смысле — средневековая зап.-европ. практика пения мелодий со слогами ut, re, mi, fa, sol, la, введёнными Гвидо дАреццо для обозначения ступеней Гексахорда; в широком смысле — любой метод пения мелодий с произнесением слоговых названий ступеней какого-либо звукоряда (относительная С.) или названий звуков, отвечающих их абсолютной высоте (абсолютная С.); приём обучения пению по нотам. Гвидо дАреццо в своей системе С. в качестве названий ступеней применил начальные слоги гимна св. Иоанну, сохраняя в то же время буквенные обозначения абсолютной высоты звуков А, В, С, D, Е, F. Каждый слог С. обозначал определённую ступень гексахорда, не зависимо от его абсолютной высоты — как натурального (от звука С), так и мягкого (от звука F) или твёрдого (от звука G).

Переход мелодии из одного гексахорда в другой требовал замены слоговых (ступеневых) названий звуков (см. Мутация). Введение в конце 16 в. слога si для обозначения VII ступени звукоряда сделало излишними мутации в пределах одной тональности. В конце 17 в. слог ut был заменен более удобным для пения слогом do. Впоследствии в странах романских языков, в России, затем в СССР сольмизационные слоги стали применяться для обозначения абсолютной высоты звуков (абсолютная С.). В странах германских языков и в Венгрии эти же слоги с небольшими изменениями используются для обозначения ладовых ступеней (относительная С.), а музыкальный алфавит — для обозначения абсолютной высоты звуков. В Эстонской ССР и Латвийской ССР применяется относительная С. со слогами JO, LE, MI, NA, SO, RA, DI (в Эстонии) и TI (в Латвии). 2) Иногда под термином

«С.» понимают ритмическое «чтение нот без интонации» (в отличие от сольфеджио).

Лит.: Вейс П., Абсолютная и относительная сольмизация, в кн.: Вопросы методики воспитания слуха, Л., 1967.

П. Ф. Вейс.

Источник

Значение слова сольмизация

сольмизация в словаре кроссвордиста

сольмизация

Энциклопедический словарь, 1998 г.

СОЛЬМИЗАЦИЯ (от названия нот соль и ми) в музыке,

средневековая западноевропейская практика пения мелодий со слогами до, ре, ми, фа, соль, ля, обозначающими ступени гексахорда независимо от его абсолютной высоты.

Пение мелодий в т.ч. вокальных упражнений (сольфеджио), с названием звуков; прием обучения пению по нотам.

Большая Советская Энциклопедия

(от названия музыкальных звуков соль и ми ), сольфеджио (музыкальное).

В узком смысле ≈ средневековая зап.-европ. практика пения мелодий со слогами ut, re, mi, fa, sol, la, введёнными Гвидо д’Ареццо для обозначения ступеней гексахорда ; в широком смысле ≈ любой метод пения мелодий с произнесением слоговых названий ступеней какого-либо звукоряда (относительная С.) или названий звуков, отвечающих их абсолютной высоте (абсолютная С.); приём обучения пению по нотам. Гвидо д’Ареццо в своей системе С. в качестве названий ступеней применил начальные слоги гимна св. Иоанну, сохраняя в то же время буквенные обозначения абсолютной высоты звуков А, В, С, D, Е, F. Каждый слог С. обозначал определённую ступень гексахорда, не зависимо от его абсолютной высоты ≈ как натурального (от звука С), так и мягкого (от звука F) или твёрдого (от звука G). Переход мелодии из одного гексахорда в другой требовал замены слоговых (ступеневых) названий звуков (см. Мутация ). Введение в конце 16 в. слога si для обозначения VII ступени звукоряда сделало излишними мутации в пределах одной тональности. В конце 17 в. слог ut был заменен более удобным для пения слогом do. Впоследствии в странах романских языков, в России, затем в СССР сольмизационные слоги стали применяться для обозначения абсолютной высоты звуков (абсолютная С.). В странах германских языков и в Венгрии эти же слоги с небольшими изменениями используются для обозначения ладовых ступеней (относительная С.), а музыкальный алфавит ≈ для обозначения абсолютной высоты звуков. В Эстонской ССР и Латвийской ССР применяется относительная С. со слогами JO, LE, MI, NA, SO, RA, DI (в Эстонии) и TI (в Латвии).

Иногда под термином «С.» понимают ритмическое «чтение нот без интонации» (в отличие от сольфеджио).

Лит.: Вейс П., Абсолютная и относительная сольмизация, в кн.: Вопросы методики воспитания слуха, Л., 1967.

Википедия

Сольмиза́ция ( — по названию ступеней Гвидонова гексахорда соль и ми ; также от позднелат. solfisatio) — способ распева мелодий с помощью условных слогов, назначенных для каждой ступени (главным образом, диатонического ) звукоряда. В основе сольмизации лежит мнемоническое ассоциирование отношения отдельных ступеней звукоряда с комбинацией таких слогов; в наиболее частом случае используются слоги ut (с XVII века в части европейских стран заменён на do), re mi fa sol la.

Транслитерация: sol’mizatsiya

Задом наперед читается как: яицазимьлос

Сольмизация состоит из 11 букв

Источник

В. П. Середа. Мастер-класс по сольфеджио в ДМШ имени В. Шебалина

От редакции.

Валентин Павлович Середа — известный музыковед-теоретик, воспитавший многие поколения музыкантов, автор нескольких учебников для ДМШ и музыкального училища по сольфеджио и теории музыки, теоретических исследований и методических пособий, с 1985 года — Заслуженный работник культуры РФ. В разное время преподавал в Московской консерватории (1964–1975), Государственном музыкальном училище (колледже) им. Гнесиных (1964–2010), ДМШ им. Блажевича, а также в созданной совместно с коллегами музыкальной школе «Лад», существовавшей в течение 15 лет в рамках училища им. Гнесиных.

В настоящее время Валентин Павлович продолжает работать в качестве педагога теоретических дисциплин в Центре музыкального развития «Лад», а также проводит мастер-классы по интегральной методике теоретических дисциплин в ДМШ Москвы, Подмосковья и других городов России. Один из таких мастер-классов предлагается вниманию коллег.

Тема: МЕЛОДИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО:

- В чём главное отличие музыки от других видов искусства.

- Из каких элементов состоит музыкальный язык. Какой из элементов главный,и почему.

NB: (внимательно прочитайте и задайте ваши вопросы)

- Сольмизация— проговаривание нот в точном ритме,с тактированием. Важно выбрать для тактирования удобную длительность.

- Цезура (в переводе с итальянского — «рассечение») — граница между фразами (тематическими элементами).

а) Повторность мелодического рисунка.

б) Точка покоя (начало последней тональной функции во фразе);

В мелодии столько фраз, сколько точек покоя.

NB: Роль тональных функций в организации движения в музыке:

- Тоника— передаёт состояние покоя;

- Доминанта — состояние движения к тонике (главной или местной);

- Субдоминанта — движение от тоники.

NB: Сильная доля такта возникает при смене тональной функции.

ЗАДАНИЕ №1. Просольмизируйте мелодии примеров 1–5. Определите тональность, размер, отметьте лигами границы фраз, обозначьте сюжет мелодии, отметьте точки покоя:

ЗАДАНИЕ №2 для команд:

1) Определите, из каких элементов состоит мелодический рисунок. Нарисуйте на бумаге или жестами рук мелодию примеров 1 — 5.

2) Что такое «вес» тактов. Чем такты лёгкие отличаются от тактов тяжёлых. Укажите в мелодиях такты лёгкие и тяжёлые.

ЗАДАНИЕ №3 для команд:

В примерах №1, 2, 3 и 4 определите размер, тональность и сюжет. Обозначьте фразы заглавными кириллическими буквами (А, Б, В, Г), а составляющие их мотивы — строчными латинскими (k, l, m, n).

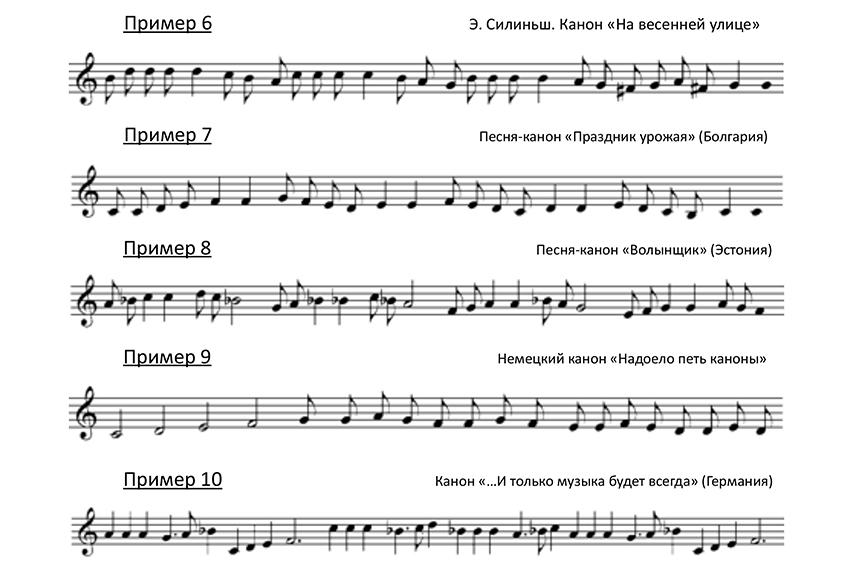

В примерах 6 — 10 найдите канон, определите количество голосов и момент их вступления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (для желающих): К мелодиям примеров 1 — 4 (на выбор) подобрать бас, соблюдая условия:

- С помощью выбора функций добиться разницы движения в лёгких и тяжёлых тактах.

- В каденциях бас должен стоять на основных тонах аккордов.

- Сберегать (не брать заранее) каденционные басы.

- Использовать в басу, где возможно, интонации мелодии.

КОММЕНТАРИЙ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ МАСТЕР-КЛАССА

Встреча с учениками ДМШ Южного округа г. Москвы — первая из четырёх запланированных на первое полугодие. В прошлом учебном году тема «Мелодия» уже давалась ученикам ДМШ им. Шебалина (материал есть на персональном сайте). Присутствовавшие там педагоги ДМШ сумели на занятиях применить некоторые из усвоенных приёмов, поэтому работа на этот раз пошла более активно, ученики проявляли большую заинтересованность и понимание.

Наибольшие трудности вызвали вопросы об отличии музыки от других видов искусства. По-видимому, преподаватели сольфеджио не всегда привлекают внимание учеников к этой самой важной особенности музыки, без которой невозможно добиться музыкальности в пении мелодий и других материалов на уроках сольфеджио, и невозможно связать сольфеджийные навыки с практикой занятий в классе специальности.

В программе по сольфеджио для ДМШ отсутствует представление о тональных функциях и их роли в организации движения. Дети знают, где стоят тоника, доминанта и субдоминанта, но не понимают, как они работают. Большинство детей определяют тональность «по ключевым знакам и по последней ноте», а не по реальному процессу в живой музыке, о постоянно меняющихся точках покоя, о чередовании лёгких (наполненных движением) тактов и тяжелых (приводящих к покою).

Сольмизация – решающий навык, помогающий детям понять тональные функции как основу движения в мелодии.

Второй вопрос, вызвавший затруднения — представление о сюжете мелодии как о логически связанной последовательности тематических элементов, что отличает полноценную мелодию от случайного набора интонаций, организованных лишь размером и тональностью.

Форма проведения мастер-класса в виде работы в командах в значительной степени помогла детям разобраться в поставленных задачах и усвоить многое, о чём говорилось на занятии, отвлекла от привычки угадывать нужный ответ по выражению лица педагога и доставила им много радости и удовольствия.

Валентин Павлович Середа проводит для всех желающих УРОКИ ПО СКАЙПУ (Skype) для подготовки к поступлению

в музыкальные колледжи и вузы по сольфеджио, элементарной теории музыки и гармонии.

Обращаться по телефону +7 962 360 81 79

_____________________________________

Издание «Музыка в заметках» рекомендует книгу В. П. Середы «Дорога к музыке. Повесть о детстве и юности», которая вышла в издательстве Ridero. Автор, чьё детство пришлось на тяжелые годы войны и послевоенное время, рассказывает о впечатлениях своей непростой жизни, о встречах с разными педагогами и попытках осмысления их педагогики, об интуитивном поиске своего собсвенного пути в музыке. Здесь вы найдёте также размышления об укоренившейся системе преподавания сольфеджио и способах преодоления её недостатков.

Вы можете помочь «Музыке в заметках»

Комментарии

Галина Сметанина (Денежкина) 28.10.2015 09:54

Очень интересный урок. Ещё раз напоминает, что сольфеджио — не оторванный от музыки предмет, основанный на чистой теории и бесконечном построении интервалов и аккордов, что сейчас очень часто встречается, а живой и интересный предмет. Без теории, конечно, нельзя, но это отдельная самостоятельная дисциплина. Спасибо!

Вера Мазоренко 06.11.2015 22:42

Теоретики — это для вас.

Татьяна Ларина 06.11.2015 23:30

Очень понравилось. Особенно воздух занятий…

Елизавета Ежова 07.11.2015 00:37

Валентин Павлович! Здоровья вам и творческих успехов.

С уважением. Елизавета (г. Видное)

Татьяна Ларина 18.11.2015 21:46

Понравилась доступность логической подачи материала.

Скопировала в ЮТЬЮБ КОПИЛКУ (В контакт).

Ольга Курносова 21.11.2015 22:27

Спасибо за мастер-класс, смотрю и пересматриваю, потому, что интересно. Понравилось деление группы учащихся на команды, разнообразные задания. Сольмизация и тактирование. подробный разбор музыкальных примеров, в которых нет ключевых знаков, инструментальной группировки — всё это даёт толчок к творческому воображению учеников, к «разговору на равных» с педагогом. Затронуты очень важные и нужные темы такие, как форма, элементы музыкального языка, сюжет, роль тональных функций в организации движения в музыке. Мне непонятен разговор на тему «веса тактов». Что это даёт учащимся ?

Юлия Ильина, Иркутская обл. 23.11.2015 00:57

Большое спасибо Вам, Валентин Павлович, за возможность побывать на Вашем уроке. Очень много полезного для нас, начинающих педагогов. Отдельное спасибо порталу «Музыка в заметках» за предоставленное видео и комментарии такого опытного интересного педагога. Желаю всем вам успехов!

Валентин Середа 23.11.2015 22:59

Уважаемая Ольга! Отвечаю на Ваш вопрос. Ощущение «веса» тактов совершенно необходимо ученикам, если они хотят петь музыкально. Музыка — искусство, обладающее уникальной способностью передавать суть жизни — её течение, движение, обновление. Поэтому нужно освоить природу этого механизма, который передаёт процесс многими способами, в том числе через разницу веса тактов: «лёгкие» такты наполнены движением, которое в «тяжёлых» тактах сменяется покоем. Без ощущения разницы веса тактов пение лишено музыкальности и превращается в перебор нот и ступеней, которые распадаются на отдельные точки.

Ольга Курносова 24.11.2015 07:41

Уважаемый Валентин Павлович! Огромное спасибо за ответ. Теоретически я с Вами согласна на все 100%, а вот практически…Я не вижу разницу в «весе тактов» в примере № 2. На уроках сольфеджио, добиваясь осмысленного, музыкального исполнения, мы говорим о фразировке, динамике. Но Ваша идея интересная и я постараюсь в неё вникнуть. Новое всегда интересно, тем более, для меня, преподавателя теоретических дисциплин. С уважением к Вам, Ольга Юрьевна.

Валентин Середа 22.07.2016 16:41

Уважаемая Ольга! Отвечаю на Ваш вопрос с большим запозданием, извините«. По-моему, разница в весе тактов в примере 2 абсолютно понятна. Важно в в оценке веса тактов опираться на тональные функции. Размер здесь -2/4. В первом такте опора на гармонию тоники, он лёгкий, поэтому второй такт «притягивает» его его к себе — таково свойство субдоминанты, она «уводит» от тоники. Да и ритм второго такта этому способствует. Третий такт, опираясь на доминанту, стремится в четвёртому, с его опорой на тонику. Попробуйте подкрепить мелодию басом с опорой на соответствующие тональные функции, и для Вас всё проясниться.

dmtkr 05.01.2018 22:24

Иногда полезно рассказать физическую суть.

Источник