Нагревание и прокаливание в лаборатории

Содержание

Одной из важнейших операций, проводимых в химических лабораториях, является нагревание и как один из видов его — прокаливание.

Электронагревательные приборы

Из электронагревательных приборов наибольшим распространением пользуются плиты, сушильные шкафы и т. д.

Электрические плиты бывают различного размера, круглые или прямоугольные, с открытым и закрытым сопротивлением (спиралью). Пластинка, закрывающая спираль плиты, может быть металлической, асбестовой или талько-шамотной.

Плиты с открытой спиралью применяют преимущественно в тех случаях, когда нет опасности попадания па нее нагреваемого вещества. Такие плиты удобны тем, что в случае перегорания их легко можно исправить. Нужно помнить, что обычно плиты изготовляются на напряжение 127 или 220 В и пользоваться можно только теми, которые подходят к вольтажу имеющейся в лаборатории электрической сети.

Если у электронагревательного прибора три штеккера, то его включают в сеть при помощи специального электрошнура с вилкой и тремя гильзами. На одной из гильз имеется отметка «0» или черная полоса, или же гильза имеет отличающийся от остальных цвет, например коричневый. У такого прибора возможны три степени нагревания:

1. Для того, чтобы получить минимальное нагревание, гильзу с отметкой ставят на средний штеккер, а одну из остальных — на левый штеккер.

2. Для достижения среднего нагревания гильзу с отметкой ставят на правый штеккер, а одну из остальных — на левый или средний штеккер.

3. Для достижения максимального нагревания гильзу с отметкой ставят па правый штеккер, а две другие — на остальные штеккеры.

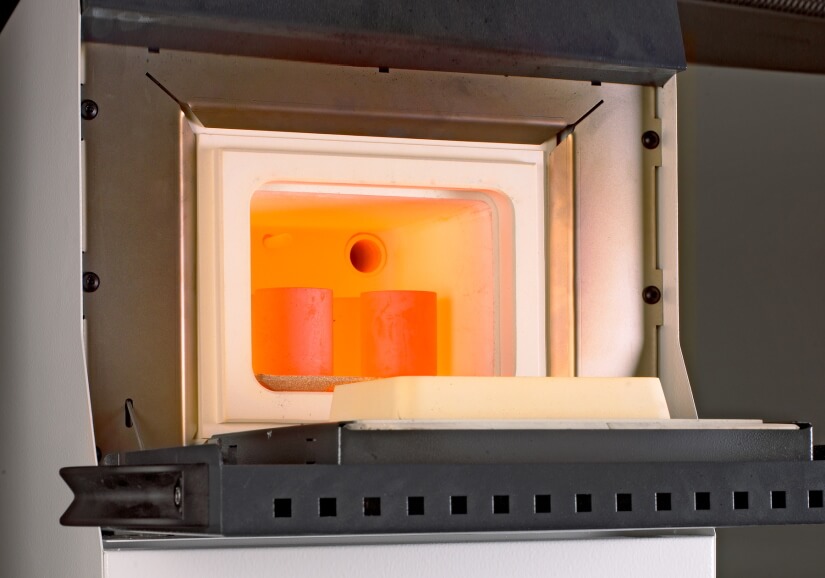

Муфельные печи

Электрические муфельные печи применяют при прокаливании, плавке и в других случаях, когда необходим нагрев до высокой температуры.

Печь представляет собой муфель из шамота или другого огнеупорного материала с намотанной на нем нагревательной проволокой, помещенный в металлический корпус.

Пространство между стенками корпуса и муфелем заполнено теплоизоляционным материалом. Печи имеют автоматический регулятор. При отсутствии регулятора к печи можно присоединить терморегулятор, например биметаллический.

В муфельных печах обычно можно достичь 1000—1200 °С, а в муфельных печах специального назначения — и выше. Муфельные печи имеют в задней стенке отверстие для введения термопары, что позволяет проверять температуру в любом месте муфельной печи.

Под печь нужно класть толстый лист асбеста, или асбоцементную плиту, или шамотные кирпичи. Во время работы, когда муфельная печь загружена, дверка должна быть закрыта.

Муфельные печи очень удобны для прокаливания тиглей, в особенности платиновых.

О температуре в муфельной печи можно судить (конечно, приближенно) по цвету нагретого муфеля:

начало красного каления 520 °C

темно-красное каление 700 °C

вишнево-красное каление 850 °C

ярко-красное каление 950 °C

желтое каление 1100 °C

ослепительно белое каление 1500 °C

При работе с электрическими приборами нужно помнить следующее:

1. Включать прибор можно только в ту сеть, вольтаж которой соответствует вольтажу прибора.

2. Не греть приборы без надобности.

3. Не обливать приборы кислотами или растворами солей, щелочей и т. д.

4. Ставить электронагревательные приборы не на деревянную поверхность стола, а только на теплоизоляционный слой (асбест, шамот и др.).

5. Следить за чистотой приборов; перед включением печей убедиться — нет ли внутри посторонних предметов.

6. Включать печи можно, только когда ручка реостата находится в нулевом положении.

Ручку реостата нужно передвигать не сразу после включения в сеть, а через некоторое время, когда печь немного обогреется, причем увеличивать накал нужно также постепенно.

Прокаливание

Прокаливанием называют операцию нагревания твердых веществ до высокой температуры с целью:

а) освобождения от летучих примесей;

б) достижения постоянной массы;

в) проведения реакций, протекающих при высоких температурах;

г) озоления после предварительного сжигания органических веществ.

Нагревание до высокой температуры проводят в печах. Очень часто в лабораториях приходится прокаливать такие вещества, как СаСl2×6Н2O, Na2SO4×10Н2O и др., с целью обезвоживания.

Если приходится что-либо прокаливать в фарфоровом тигле, то тигель нагревают постепенно. Во избежание потерь при прокаливании тигли обычно закрывают крышками. Если в таком тигле приходится что-либо озолять, то сначала при слабом нагревании сжигают вещество в открытом тигле и уже после этого закрывают тигель крышкой.

Если фарфоровый тигель после работы загрязнен внутри, то для очистки в него наливают концентрированную азотную кислоту или дымящую соляную кислоту и осторожно нагревают. Если ни азотная, ни соляная кислоты не удаляют загрязнение, то берут смесь их в пропорции:

- азотная кислота — 1 объем,

- соляная кислота — 3 объема.

Иногда загрязненные тигли обрабатывают или концентрированным раствором KHSO4 при нагревании, или плавлением этой соли в тигле с последующей промывкой его водой. Бывают, однако, случаи, когда все указанные приемы не помогают; такой не поддающийся очистке тигель рекомендуется применять для каких-нибудь неответственных работ.

Общие меры предосторожности

При работе с нагревательными приборами нужно принимать меры предосторожности во избежание несчастных случаев и пожара.

Кроме приведенных выше правил, следует обратить внимание еще на некоторые моменты.

Во избежание ожогов при нагревании и прокаливании никогда не следует брать голыми руками нагретые колбы, стаканы, чашки и пр.; необходимо или обвернуть их полотенцем, или же надеть на пальцы по куску толстостенной резиновой трубки, разрезанной по длине.

Для того, чтобы брать чашки, можно сделать из толстой проволоки прихватку, напоминающую обыкновенный сковородник.

При нагревании или при прокаливании веществ, которые могут разбрызгиваться, обязательно следует надевать предохранительные очки для защиты глаз.

Ссылка на источник

01.09.2021 11:06:24 | Автор статьи: Усачёва Вера

Источник

ПРОКАЛИВАНИЕ

Прокаливанием называют операцию нагревания твердых веществ до высокой температуры (выше 400° С) с целью: а) освобождения от летучих примесей; б) достижения постоянной массы; в) проведения реакций, протекающих при высоких температурах; г) озоления после предварительного сжигания -органических веществ. Нагревание до высокой температуры проводят в печах (муфельных или тигельных). Очень часто в лабораториях приходится прокаливать такие вещества, как СаСl2*бН2О, Na2SO4*10H2О и др., с целью обезвоживания. Прокаливание обычно ведут на газовых плитках, вещество помещают на стальные сковороды. Если нельзя допускать загрязнения препарата железом, то прокаливать нужно в шамотных тарелках или сковородах. Никогда не нужно помещать на сковороду большое количество соли, так как при обезвоживании соль разлетается, что вызывает значительные ее потери.

Если приходится что-либо прокаливать в фарфоровом или шамотном тигле, то тигель нагревают постепенно: вначале на небольшом пламени, потом пламя понемногу увеличивают. Во избежание потерь при прокаливании тигли обычно закрывают крышками. Если в таком тигле приходится что-либо озолять, то сначала при слабом нагревании сжигают вещество в открытом тигле и уже после этого закрывают тигель крышкой.

Если фарфоровый тигель после работы загрязнен внутри, то для очистки в него наливают концентрированную азотную кислоту или дымящую соляную кислоту и осторожно нагревают. Если ни азотная, ни соляная кислоты не удаляют загрязнение, то берут смесь их в пропорции: азотная кислота — 1 объем и соляная кислота — 3 объема. Иногда загрязненные тиглн обрабатывают или концентрированным раствором KHSO4 при нагревании, или плавлением этой соли в тигле с последующей промывкой его водой. Бывают, однако, случаи, когда все указанные приемы не помогают; такой не поддающийся очистке тигель рекомендуется применять для каких-» нибудь неответственных работ.

В практике аналитических работ», когда приходится прокаливать окислы металлов, например РегОз, нужно заботиться о том, чтобы пламя горелки не соприкасалось с прокаливаемым веществом (во избежание восстановления) . В таких случаях применяют платиновые пластинки с отверстием в центре, в которое вставляют тигель. . Эти пластинки можно укрепить в асбестовом картоне. Вместо платины можно применять также не окисляющиеся и не разрушающиеся при прокаливании глиняные или шамотные пластинки с круглым отверстием в центре.

При прокаливании осадка в тигле Гуча последний вставляют в обыкновенный, несколько больших размеров фарфоровый тигель так, чтобы стенки обоих тиглей не соприкасались. Для этого тигель Гуча обвертывают полоской увлажненного асбеста и, нажимая, вдавливают в предохранительный тигель так, чтобы расстояние между дном того и другого равнялось нескольким миллиметрам. Сначала все вместе высушивают при 100° С, затем тигель Гуча вынимают, а предохранительный тигель вместе с асбестовым кольцом перед первым употреблением сильно прокаливают.

Очень осторожного обращения требуют платиновые тигли, которые неопытные работники часто прожигают. Во избежание этого нагревание платиновой посуды на ‘ голом пламени нужно вести так, чтобы внутренний конус пламени горелки не касался платины. При соприкосновении же этого конуса с платиной образуется карбид платины. Сильные разрушения платины происходят при температуре, близкой к ее температуре плавления.

Незначительные разрушения поверхности устраняют путем накаливания в окислительной среде. Сильно поврежденный тигель вместе с образовавшимся порошком карбида платины (который обязательно следует собирать) сдают для переплавки.

Если платиновый тигель загрязнился, его следует очистить, нагревая в нем чистую азотпую кислоту (без следов соляной кислоты). Если это не помогает, в тигле плавят KHSO4 или NaHS04. Когда и этим не достигают цели, стенки тигля протирают тончайшим кварцевым (белым) песком или тонким наждаком (№ ООО).

Очень удобны кварцевые тигли, обладающие многими ценными свойствами, как-то: большая термическая прочность, химическая индиферентность к большинству веществ и пр. Однако нужно помнить, что кварц сплавляется с щелочами или щелочными солями.

В некоторых случаях прокаливание или нагревание необходимо проводить или в окислительной, или в восстановительной, или в нейтральной среде. Чаще всего для этих целей применяют трубчатые либо специальные печи, через которые во время прокаливания пропускают соответствующий газ из баллона. Для создания окислительной среды пропускают кислород, для создания восстановительной среды — водород или окись углерода. Нейтральную атмосферу создают пропусканием аргона

Рис. 231. Разъемная печь для нагревания до высокой температуры.

и иногда азота. При решении вопроса, какой газ следует применять в каждом отдельном случае, нужно знать, не будет ли выбранный газ при высокой температуре реагировать с данным веществом. Даже такой казалось бы инертный газ, как азот, в известных условиях может образовывать соединения типа нитридов.

Для прокаливания при помощи газовых горелок очень удобна разъемная печь (рис. 231). Ее изготовляют из двух шамотных или диатомитовых кирпичей, выдалбливая в них одинакового размера выемки так, чтобы при наложении кирпичей друг иа друга внутри образовалась камера. В центре верхнего кирпича просверливают отверстие диаметром 15 мм, а в центре нижнего — 25 мм. В плоскости касания кирпичей делают желобки для укрепления фарфорового треугольника, в который ставят тигель.

Нагревая эту печь горелкой Теклю или Меккера, можно достичь температуры до 1100° С. Температуру регулируют, изменяя расстояние печи от горелки.

Когда прокаливать в платиновом тигле нельзя, можно применять так называемые «содовые» тигли. Тонко , измельченный и предварительно прокаленный углекислый натрий насыпают в фарфоровый тигель, например № 4, до половины его высоты. Затем тигель меньшего размера вдавливают в соль.

Рис. 232 Формование содовых тиглей

Помещают на ночь в выключенную после нагревания муфельную печь. К утру содовый тигель готов и в нем можно проводить щелочное плавление, например некоторых руд или минералов. Na2CO3 плавится при температуре 870° С; следовательно, «содовый» тигель можно нагревать до 600° С.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Прокаливание

Прокаливание сухого остатка позволяет определить примерное соотношение минеральной и органической частей загрязнений. Отношение веса золы к весу сухого остатка называется зольностью сухого остатка и выражается в процентах.[ . ]

Прокаливание представляет собой сжигание отходов, осуществляемое с целью уменьшения объема и массы реагирующих компонентов. Однако в процессе прокаливания образуются отходы (зола и шлак, дымовые газы, летучая зола и сточные воды, образующиеся при обработке золы и очистке дымовых газов), которые вредно воздействуют на окружающую среду. Поэтому прокаливание не является лучшим способом ликвидации твердых органических отходов.[ . ]

Прокаливание является третьей, весьма важной операцией в производстве ТЮ2, так как именно при прокаливании продукт приобретает необходимые пигментные свойства. При прокаливании, вследствие разложения основных сульфатов титана, происходит удаление из метатитановой кислоты воды и Э03. Практикой установлено, что некоторые продукты с малым содержанием БОз труднее его выделяют, чем ТЮ304, а в присутствии примесей, например К2504, удаление БОз облегчается и начинается уже при 480°.[ . ]

При прокаливании шихты необходимо точно соблюдать температурный режим процесса, так как при повышении температуры до 750—800° на поверхности плава начинают появляться коричневые и даже черные, так называемые «ржавые пятна». При дальнейшем повышении температуры эти пятна распространяются по всей поверхности, а затем и по всей массе плава. При недостатке в шихте борной кислоты или при плохом ее перемешивании с хромпиком на плаве также могут образоваться бурые участки, но они состоят из неразложенного хромпика, хорошо растворимы в воде и не идентичны с «ржавыми пятнами», появляющимися в результате разложения плава. По окончании прокаливания плав выгружают из печи на железные противни, на которых он охлаждается. Шихту загружают в печь очень небольшими количествами, вследствие ее сильного вспучивания во время прокаливания. Так, например, в электропечь с поверхностью пода 0,5 м2 удается загрузить только 10—15 кг шихты, из которой получается 1,5—2,5 кг готового пигмента. Прокаливание шихты изумрудной зелени продолжается 1,5—2 часа.[ . ]

При прокаливании пустого мембранного фильтра получается так мало золы, что ею при расчете можно пренебречь.[ . ]

Температура прокаливания 500—600°. Цвет пигмента устанавливается при этой температуре через 20—30 минут, но на практике продолжительность прокаливания доходи г до 2 часов, так как при меньшей продолжительности в пигменте остаются неразрушенные примеси.[ . ]

Остаток после прокаливания. Для определения остатка после прокаливания грубодисперсных примесей («прокаленных грубодисперсных примесей») взвешенный мембранный фильтр бе ут тигельными щипцами или пинцетом и очень осторожно сжигают над фарфоровым тиглем, предварительно прокаленным и взвешенным.[ . ]

Остаток после прокаливания. Прокаливать фарфоровый или кварцевый тигель с отфильтрованными грубодисперсными примесями рекомендуется в электрической муфельной печи при 600 °С в течение 10—15 мин. Содержание остатка после прокаливания вычисляют по формуле, приведенной в разделе «А» (см. стр. 20).[ . ]

Остаток после прокаливания определяют, как описано в разделе «А» (см. стр. 20).[ . ]

Условия осаждения и прокаливания оказывают большое влияние на пигментные свойства сернистого кадмия, т. е. на его цвет, укрывистость, интенсивность, устойчивость и т. д.[ . ]

Сухой остаток и потери при прокаливании. В практике водо-подготовки под сухим остатком понимают общую сумму неорганических и органических соединений в растворенном и коллоидно растворенном состоянии. Сухой остаток определяют выпариванием предварительно профильтрованной пробы с последующим высушиванием при 10 °С. Потери при прокаливании определяют содержание в сухом остатке органических веществ. Остаток после прокаливания характеризует солесодержание воды.[ . ]

Сущность процесса сводится к прокаливанию при 1400—1450° апатита (с добавлением 2—8% кремнезема) или кара-таузского фосфорита (с прибавлением извести) в присутствии водяных паров. В этих условиях разрушается кристаллическая решетка апатита и фтор удаляется на 90%. Получаются различного состава фосфаты, растворимые в слабых кислотах. При переработке апатита удобрение содержит 30—32% Р205, при прокаливании фосфорита — 20—22%; 70—92% этих фосфатов растворимы в 2%-ной лимонной кислоте. Установлено, что в равных дозах по Р2Ой суперфосфат и обесфторенный фосфат при основном внесении дают близкий эффект. Обесфторенный фосфат применяется и для минеральной подкормки животных.[ . ]

Зольность определяется сжиганием й прокаливанием фильтра с осядкои после определения концентрации активного ила. Разница между весом сухого вещества активкогв ила и весом золы характеризует органическую часть активного ила — потерю пра прокаливании.[ . ]

Смесь из 60% СоО и 40% ZnO почти вся после прокаливания состоит из соединения ZnCo204. При меньшем содержании кобальта образуются темнозеленые продукты, являющиеся смесью ZnCo204 с окисью цинка.[ . ]

Различают общий сухой остаток и остаток после прокаливания. Под понятием «общий сухой остаток» подразумевают количество вещества, оставшееся после выпаривания пробы сточных вод и сушки до постоянной массы. Количество вещества, полученное после прокаливания сухого остатка, называется «остатком после прокаливания». По уменьшению массы сухого остатка после прокаливания можно судить о содержании органических веществ в сточных водах. Сукой остаток определяют ,по стандарту PN-59/Z-04519.[ . ]

Механизм процесса образования красного кадмия при прокаливании смеси серы, селена и соли кадмия вероятно следующий: при 250—300° происходит диссоциация углекислого или щавелевокислого кадмия на углекислый газ и окись кадмия. Последняя образуется при этом в очень активном, реакционноспособном состоянии и сразу же вступает во взаимодействие с серой и селеном, образуя красную массу с сильным коричневым оттенком. Эта масса содержит определенное количество сернистого и селенистого кадмия в виде их смеси (Сс1 4- С<15е). При дальнейшем повышении температуры до 400—500° красно-коричневый цвет переходит в яркокрасный живого оттенка, что, повидимому, связано с переходом смеси Сс15 4-Сс15е в состояние твердого раствора («Сс15-С(15е). Такой механизм процесса подтверждается данными табл. 43, в которой указаны потери во время прокаливания шихты при температурах от 200 до 600°.[ . ]

Чернями называют продукты, полученные в результате прокаливания без доступа воздуха различных органических веществ животного и растительного происхождения.[ . ]

Содержание летучих твердых частиц определяют путем прокаливания остатка при температуре 550°С в электрической муфельной печи. Остаток питьевой и природной воды, а также ил прокаливают в течение 1 ч, а для остатков проб сточной воды требуется только 20-минутное прокаливание. Потеря массы при прокаливании выражается в мг летучих веществ на 1 л, и остаток после прокаливания называют нелетучими твердыми частицами. Чашка для выпаривания, используемая при анализе на содержание летучих твердых частиц, и фильтровальный диск из стекловолокна должны быть подвергнуты предварительной обработке путем прокаливания в муфельной печи для определения точной первоначальной собственной массы. Летучие твердые частицы в сточных водах часто интерпретируют как меру содержания органических веществ. Однако это не совсем точно, так как при сгорании многих органических веществ образуется зола, а многие неорганические соли улетучиваются в процессе прокаливания.[ . ]

Технологический процесс получения красной окиси железа прокаливанием гидрата окиси или закись-окиси железа состоит из следующих операций: приготовления гидрата окиси или закись-окиси железа, промывки, фильтрования и сушки полученного гидрата и, наконец, прокаливания сухого или влажного осадка при 600—700°.[ . ]

Внутренний диаметр реторты 2,7 м, полезная высота (зона сушки, прокаливания и охлаждения угля) 15,1 м. Общая высота реторты 26 м.[ . ]

Сухой остаток общий также минерального происхождения, потеря при прокаливании составляет 8%. Концентрация хлоридов и сульфатов относительно невелика, но концентрация солей кремневой кислоты весьма значительна (—300 мг!л) за счет применяемого в качестве флотореагента жидкого стекла. Цианиды, медь и мышьяк содержатся в незначительных количествах. Весьма существенным загрязнением являются используемые при флотации органические реагенты: нефтепродукты, терпинеол, ксантогенат (или дитиофосфат), которые повышают окисляемость воды более чем до 100 мг/л О.[ . ]

Будников и Гулинова [22] для выявления зависимости активности каолина от температуры его прокаливания измеряли теплоту взаимодействия его с гидратом окиси кальция. Они установили, что предельной температурой прокаливания, выше которой активность каолина падает, является температура порядка 800°. Практика ультрамаринового производства также подтверждает, что каолины, прокаленные при температуре выше 800°, труднее вступают в реакцию ультрамаринообразования.[ . ]

Процесс изготовления желтого кадмия по этому методу состоит из следующих операций: приготовления и прокаливания шихты, промывки, сушки, размола и просеивания пигмента.[ . ]

Воды мутные, желтоватого цвета, с pH от 6,7 До 9,5. Потеря грубодисперсных примесей и сухого остатка общего при прокаливании ничтожно мала, что свидетельствует о преобладании в их составе минеральных веществ (частиц руды). Основой растворенных минеральных солей общего стока являются сульфаты. При прохождении сточных вод через хвостохранилище количество грубодисперсных примесей резко снижается.[ . ]

Наиболее старый метод определения общего содержания органических примесей состоит в определении потери при прокаливании. Прокаливанием при 110°С остатка, полученного после выпаривания пробы, можно обнаружить многие органические вещества (углеводы, белковые соединения) по темной окраске остатка и обугливанию его. Потеря при прокаливании дает также указание на присутствие некоторых неорганических веществ.[ . ]

Сернистый кадмий, образовавшийся при осаждении гипосульфитом, обладает среднежелтым цветом с очень живым и ярким оттенком. При прокаливании пигмента до 500° его цвет не изменяется, а при 550—600° становится несколько светлее.[ . ]

Осадок прокаливают в муфельной печи при.температуре 700-750°С, при температуре, выше 800° осадок разлагается на ВаО и о03. Продолжительность первого прокаливания — 30 мин., повторного — 20 мин .[ . ]

Из всех сорбентов лучшим является активированная окись алюминия. Ее изготовляют из товарной окиси алюминия. Этот реагент активируется двойным прокаливанием при 800° С с промежуточным охлаждением и смачиванием 15%-ным раствором соды. Высота слоя сорбента в фильтре должна быть около 2 м. Рабочая обменная емкость его (по данным Водгео) 1,25 кг фтора на 1 м3 сорбента.[ . ]

При прокаливании шлама при температуре обжига плиток, т. е. при 900 °С, обнаружены дифракционные максимумы, которые можно отнести к Ре304. Отработанный активный ил содержит гидроксиды железа и никеля, после прокаливания появились отражения, которые можно идентифицировать как М1ре204 — никелевую шпинель.[ . ]

После сушки выпавшей взвеси при температуре 105 °С и взвешивания определяют содержание (в мг/л) осевших веществ. Отношение массы оставшейся золы после прокаливания сухого осадка при температуре 600° С к общей массе абсолютно сухого осадка (в %) называется зольностью последнего. Потеря сгоревших веществ при прокаливании определяет количество без-зольного вещества.[ . ]

Из описанных методов производства желтого кадмия наибольшее практическое применение имеют: взаимодействие углекислого кадмия с сернистым натрием, прокаливание углекислого кадмия с серой и взаимодействие соли кадмия с гипосульфитом. При работе по этим методам можно получать желтый кадмий всех оттенков — от лимонного до оранжевого. Оранжевый кадмий образуется также при прокаливании углекислого кадмия со смесью серы и селена. Этот метод описан ниже. Осаждение желтого кадмия производят в деревянных, фарфоровых или эмалированных баках, прокаливание — в муфельных или во вращающихся печах.[ . ]

Некоторые из таких содержащихся в пигменте водорастворимых солей могут даже сами быть причиной ускоренной коррозии. Так, например, марс, изготовленный прокаливанием железного купороса, может содержать незначительные количества не-прокаленного купороса, который является очень сильным корродирующим агентом. Поэтому до применения необходимо проверять химический состав марсов и, в частности, содержание в них железного купороса, хотя такой анализ и не дает возможности судить о других свойствах этого пигмента, например, об укрывистости и др. Химический состав пигментов важно, однако, знать не только для суждения о качестве пигментов и о прочности и долговечности приготовленных из них пленок, но и потому, что некоторые вещества, входящие в состав пигментов, оказывают вредное действие на человеческий организм.[ . ]

Применение экстракции для регенерации нефтешлама показало, что влажность полученного осадка колеблется в пределах 65—75%. При обезвреживании этого осадка прокаливанием в барабанных печах требуются затраты тепла, практически равные теплу, которое можно получить из нефтепродукта, выделенного из нефтешлама. Поэтому утилизация нефтепродуктов из нефтешлама в данном случае является нерентабельной.[ . ]

Таким образом при получении сернистого кадмия может изменяться очень большое количество факторов, а именно: исходные соли кадмия и сульфида, условия осаждения и прокаливания и т. д., вследствие чего возможно существование очень большого количества способов получения сернистого кадмия определенного цвета и свойств. И, действительно, в разное время было предложено очень много способов для получения сернистого кадмия, пригодного для применения в качестве пигмента.[ . ]

Ход определения. В такую же пробирку, какие применялись при изготовлении шкалы, наливают 10 мл исследуемой воды, взятой или непосредственно, или после выпаривания ее, прокаливания сухого остатка, растворения его в воде, нейтрализации азотной кислотой по фенолфталеину и разбавления до определенного объема (см. предыдущий метод). Прибавляют 1,00 мл раствора нитрата ртути(П) и 2 капли раствора дифенилкарб-азида. Через 10—15 мин полученную окраску сравнивают с окрасками растворов шкалы, рассматривая растворы сверху.[ . ]

Первое сообщение о железной лазури было сделано в 1710 г., но оно не содержало данных о способе его производства. Способ получения железной лазури был опубликован лишь в 1724 г. и заключался в прокаливании бычьей крови с поташом и осаждении подкисленной водной вытяжки этого плава железным купоросом и квасцами. Позже (в 1735 г.) было установлено, что вместо крови можно применять другие вещества животного происхождения — рог, когти, волос, кожу и др.[ . ]

Химическое загрязнение определяется химическим анализом сточных вод, устанавливающим температуру, цвет, запах, прозрачность, осадок по объему и весу, взвешенные вещества по весу и потери при прокаливании их, плотный остаток при прокаливании, окисляемость, химическую потребность в кислороде (ХПК), биохимическую потребность в кислороде (БПК), азот общих и аммонийных солей, реакцию среды pH, кислотность и щелочность, хлориды, фосфаты, сульфаты, концентрацию солей кислот, фенолы, цианиды, родониды, соли тяжелых металлов и другие химические примеси.[ . ]

Как можно видеть из приведенных данных, основными загрязнениями сточных вод молибдено-вольфрамовых обогатительных фабрик являются грубодисперсные примеси минерального происхождения, так как потеря при прокаливании составляет только 4,5% общего количества. При прохождении через хвостохранилище концентрация примесей в общем стоке снижается лишь на 70%, т. е. вода осветляется плохо и прозрачность повышается лишь до 2,1 см.[ . ]

В процессе умягчения воды осаждением получается 200 т шлама с удельным весом 1,5, причем 15% (по массе) шлама состоит из твердых частиц, которые представляют собой соли кальция и магния. Так как кальциевые соли при прокаливании образуют окись кальция, которая может быть использована в процессе умягчения воды, то предварительно уплотненный шлам направляется в печь. При этом в процессе уплотнения (центрифугирования) отделяется 70% твердого материала шлама, уплотненный шлам — фугат — содержит 65% (по массе) твердого материала.[ . ]

Проведенные исследования показывают,что нефтяные коксы являются достаточно реакционноспособными по отношению к кислороду воздуха даже при умеренных температурах реагирования (520°С) вплоть до температур предварительного прокаливания 800-1200°С. При температурах окисления выше 540°С (см.табл.I) происходит воспламенение прокаленного кокса и процесс из кинетической области реагирования переходит в диффузионную область, где сжигание кокса определяется подводом кислорода. Отсюда следует вывод,что сжигание коксовой пыли необходимо осуществлять при температурах выше 550+600°С.[ . ]

Одним из возможных решений проблемы является разработанный в нашей стране химико-металлургический метод, по которому получаются два продукта монохромата натрия и феррохром, как продукт металлургии. Монохромат натрия получается при прокаливании шихты, состоящей из хромовой руды, кальцинированной соды и твердого остатка (без доломита). После прокаливания спек подвергают выщелачиванию, в результате которого образуется раствор монохромата натрия и твердый остаток в виде гранул, содержащих 30—35% окиси хрома.[ . ]

Цвет сернистого кадмия, получаемого по этому методу, золотисто-желтый. Сернистый кадмий иных оттенков, а именно; лимонного, светложелтого и оранжевого — по этому методу получить не удается, так как изменение соотношения между реагентами, а также и условий прокаливания не влияет на цвет сернистого кадмия.[ . ]

Сточные воды гравитационных обогатительных фабрик, в технологическом процессе которых не применяют флотореагенты, загрязнены грубодисперсными примесями (хвосты флотации, шла-мы, пески), состоящими из пустой породы, сопровождающей флотируемые минералы. Потеря при прокаливании грубодисперсных примесей гравитационных фабрик составляет 2,5% их общего количества.[ . ]

При периодическом процессе плохо используется тепло греющего теплоносителя во второй половине оборота реторты. Этого можно избежать при устройстве вертикальной непрерывнодействующей реторты, в которой свежие дрова подаются на верх реторты и, двигаясь сверху вниз под влиянием собственного веса, встречаются с парогазами все более высокой температуры. При этом сырье постепенно проходит зоны сушки, сухой перегонки, прокаливания угля и его охлаждения.[ . ]

Источник