- Трудный возраст. 10 признаков того, что у вашего ребёнка серьёзные проблемы

- «Трудный» ребёнок: что стоит за непослушанием и капризами?

- Содержание:

- Портрет «трудного» ребёнка

- Почему дети становятся «трудными» и неуправляемыми?

- Ошибки родителей в воспитании

- Ошибка №1. Воспитание «кумира семьи»

- Ошибка №2. Отсутствие наказаний в семье и ответственности ребёнка за свои поступки

- Ошибка №3. Гиперопека

- Ошибка №4. Неправильный пример родителей

- Ошибка №5. Отсутствие чётких «нельзя» и «можно»

- Ошибка №6. Перекладывание воспитательской функции

- Мотивы «плохого» поведения детей

- 1. Привлечение внимания

- 2. Стремление к власти

- 3. Месть («Ты сделал мне плохо – пусть и тебе будет точно также»)

- 4. Избегание неудач

- Возрастные кризисы

- 3 года

- 6-7 лет

- Подростковый возраст

- Физиологические причины

- Что делать с непослушным ребёнком?

- Стоит ли наказывать?

- Советы психолога родителям «трудных» детей

Трудный возраст. 10 признаков того, что у вашего ребёнка серьёзные проблемы

Лайф разобрался, как распознать первые звонки опасного поведения в подростковом периоде и что делать, чтобы не запустить ситуацию и не потерять своего ребёнка.

Часто ли мы знаем о том, что по-настоящему чувствуют и с чем сталкиваются наши дети? Иногда ребёнок даже из благополучной семьи вдруг перешагивает грань, становясь наркоманом или мелким преступником.

Обычная, на первый взгляд, привычка — грызть ногти или ковырять болячки — на деле является очень сильным сигналом, на который родителям сразу стоит обратить внимание. «Ребёнок делает себе больно, чтобы его физическая боль заглушила внутреннюю», — отмечает семейный психолог Александра Алексеева. По её словам, это может быть в том числе и увлечение опасными видами спорта, где дети постоянно получают травмы.

2. Вредные привычки

Другой тревожный сигнал — наличие вредных привычек. Обычное курение за школой, безусловно, несёт в себе вред, однако зачастую является лишь признаком социализации, когда подростку надо «влиться в коллектив». Куда страшнее, считает психолог, если эти вредные привычки появляются вне «коллектива». Они говорят о том, что подсознательно ребёнок пытается разрушить собственный организм, и именно в этом случае нужно бить тревогу.

3. Отсутствие хобби

Важной особенностью «переходного периода» является наличие хобби. Если у подростка нет любимого дела, которым он может заниматься часами, — это ещё один повод для беспокойства родителей. При нормальном поведении в этом возрасте, отмечает психолог, энергия бьёт ключом. К вечеру ребёнок должен уставать от количества интересных ему занятий. Если этого не происходит — это значит, есть проблемы, с которыми нужно обращаться к специалистам.

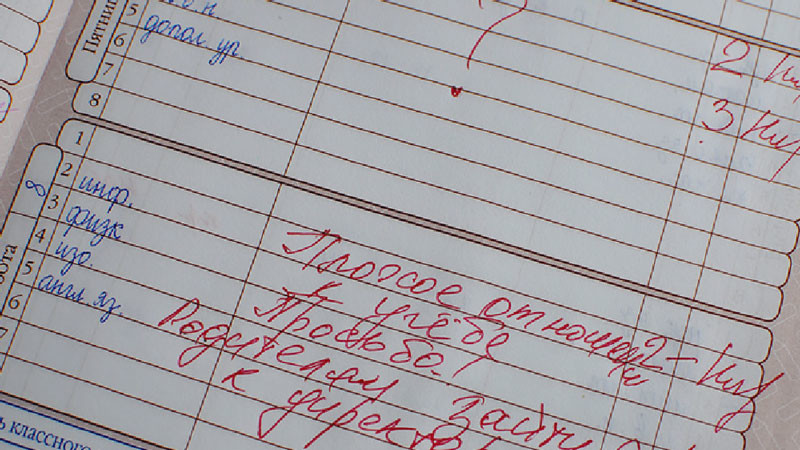

4. Демонстративная неуспеваемость

Внезапно появившиеся двойки в дневнике или записи о плохом поведении заставят любого родителя обратить внимание на своё чадо. И не зря. Даже самые умные дети несознательно используют плохую успеваемость для того, чтобы родители не сводили с них глаз и уделяли больше внимания. «Для ребёнка даже негативная коммуникация — это лучше, чем равнодушие», — говорит Александра Алексеева. Поэтому, если у подростка всё чаще стали появляться плохие оценки, не всегда стоит ругать за это, иногда лучше поговорить о том, что его действительно беспокоит.

Отсутствие друзей или влюблённости — ещё один повод бить в набат. «В этом возрасте очень важным фактором становится социализация и развитие горизонтальных связей, — отмечает психолог. — Если у подростка нет друзей, это значит, что либо отсутствует навык устанавливать горизонтальные связи, либо его просто не принимают в компанию». При этом причины не всегда стоит искать в других.

6. Отсутствие эмпатии

Если подросток начал мучить кошек, обижать и оскорблять сверстников — это ещё один признак психологических проблем. По мнению специалистов, отсутствие способности смоделировать, что чувствует кто-то иной (то есть простой эмпатии), может быть признаком более серьёзных расстройств, в числе которых и начинающаяся шизофрения.

Для подростков весьма важно выделяться на фоне, поэтому такую проблему, как апатия, распознать легче всего. Её главные признаки — нежелание переодеться во что-то яркое или сделать вызывающую причёску. Если подростку стало всё равно, что в его гардеробе, безразлично, какую музыку слушать или что съесть на ужин, это должно стать поводом для беспокойства.

8. Перепады настроения

Внезапная истерика и беспричинный смех спустя минуты? Несдержанность, вспыльчивость, грубость, странная весёлость? Да, всё это — признаки перепадов настроения, которые свойственны подросткам. В период с 11 до 17 лет, утверждают психологи, очень часты перепады сосудистого и мышечного тонуса, возможно появление проблем в мозговом кровоснабжении или активация травм, связанных с более ранними периодами жизни. Так как дозревают отделы головного мозга, которые были травмированы ранее, это отражается на работе головного мозга в целом.

9. Расстройства пищевого поведения

Если ребёнок перестал есть или, наоборот, внезапно начал сметать со стола всё и просить добавки, родителям стоит задуматься о расстройствах пищевого поведения. Причиной может стать неуместное замечание в адрес девочки со стороны одного из одноклассников. Есть риск, что простая фраза «Ты толстая!» в итоге сделает из девочки-подростка анорексичку, если вовремя не обратиться за помощью.

10. Проблемы со сном

Поводом для беспокойства должна стать и бессонница. Если у подростка проявляется раздражённое и даже агрессивное состояние утром и днём, его сложно поднять с кровати или он ходит постоянно усталым, нужно проверить качество сна. Причиной недосыпов могут быть как простые физиологические изменения или стресс, так и серьёзные неврологические расстройства, в числе которых и первые признаки эпилепсии.

Какой возраст наиболее опасен

Начало: 7 лет. Переходный возраст, вопреки расхожему мнению, начинается гораздо раньше, чем кажется родителям. По словам Алексеевой, первые изменения начинаются уже у первоклашек. «В это время. — отмечает она. — Определённые структуры мозга, которые до этого спали, начинают просыпаться и потихонечку вырабатывать половые гормоны, которые, собственно, и инициируют изменения в теле и настроении. Происходит это очень медленно и постепенно, организм должен привыкнуть к непривычной гормональной нагрузке».

15–17 лет — самый острый период. Однако самым тревожным возрастом психолог называет период от 15 до 17 лет: «Очевидно, это самый опасный этап, который нельзя пройти спокойно, но пройти можно. Самое пугающее — риск суицида. В этом случае все специалисты родителям в помощь. Но вообще-то никто не хочет умирать. Особенно подростки, которые чувствуют жизнь во всей полноте и остроте. Для суицидальных мыслей или действий должны быть очень веские причины, и появиться они должны далеко не вчера. И хорошо бы родителям чётко понимать, зачем они живут на свете и хотят ли этого по-настоящему. Подросток всё равно скопирует все взрослые модели поведения, так пусть хотя бы копирует нормальное поведение».

Окончание: 21 год. Родителям не стоит расслабляться и после наступления привычного нам совершеннолетия. Окончанием переходного возраста, по словам психолога, можно считать 21 год. «Это возраст субъектности, когда окончательно сформированы отделы мозга, отвечающие за волевую регуляцию. Недаром в Америке возраст совершеннолетия — именно 21 год. Гормональные бури к этому времени уже улеглись, и человек умеет вовремя остановиться сам, — подчёркивает она. — Окончанием переходного возраста считается тот момент, когда молодой человек начинает полностью обеспечивать себя эмоционально и материально. Это главный показатель того, что все необходимые компоненты взросления у ребёнка сформированы и эффективно работают».

Что делать родителям?

«Переходный возраст — это надолго, хорошо бы смириться с этим сразу. Он символизирует переход из детства во взрослый возраст, это сложно, а потому так долго. Как и беременность, его нельзя пройти быстрее или медленнее, у него есть свои чёткие временные рамки, которые регулирует эволюция, утверждает семейный психолог Александра Алексеева. — К примеру, нам нужно преодолеть марафон в 42 км. Можно сделать этот путь более комфортным, подготовиться заранее, продумать оснащение и экипировку, но всё равно придётся долго бежать. Подростку легче бежать, когда рядом опытный бегун, который этот путь уже однажды преодолел».

По её словам, есть несколько простых рецептов для родителей, которым предстоит выдержать этот тяжёлый «марафон».

— Во-первых, не стоит тратить все силы на старте. Нужно грамотно рассчитывать ресурсы, не тратить их на избыточную тревогу и панику. Во-вторых, нужно уметь расслабиться и перевести дух. Проблемы от этого никуда не уйдут, но вот иногда остановиться, осмотреться по сторонам и просто выспаться — бесценно. В-третьих, нужно смотреть не на то, сколько всего ещё впереди, а постоянно обращать внимание на результат и хвалить себя за успехи. В-четвёртых, нужно вовремя восполнять ресурсы, иначе нечем будет поделиться с ребёнком в момент его кризиса, который может случиться когда угодно. Пятое — не забывать о «втором дыхании», которое обязательно откроется, — рассказывает Александра.

Специалисты также считают важным обеспечить себя группой поддержки: отдельным психологом для родителей и отдельным — для подростка.

Источник

«Трудный» ребёнок: что стоит за непослушанием и капризами?

«Непоседливый, непослушный, невоспитанный – одним словом, трудный ребёнок». Как часто мы слышим подобные слова от родителей, воспитателей и учителей! «Трудные» дети становятся «кошмаром» детского коллектива и «терроризируют» всех вокруг: и взрослых, и детей. Родители уже устали бороться с их упрямством и своеволием, а педагоги считают дни, когда «трудный» ребёнок наконец-то закончит детский сад или школу.

Но что скрывается за таким поведением? Почему дети становятся «трудными»? Какие ошибки совершают родители при воспитании? И как добиться от ребёнка послушания? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Начните выстраивать доверительные отношения с ребёнком прямо сейчас, перестав гиперопекать и нарушать его личные границы. При это продолжайте обеспечивать его безопасность вместе с GPS-трекером «Где мои дети».

Содержание:

Портрет «трудного» ребёнка

На приём к психологу папа приводит шестилетнего мальчика. Ребёнок не может контролировать свое поведение: постоянно вскакивает с места, трогает игрушки в кабинете без разрешения, хлопает дверями. Когда ему это надоедает, подходит к жалюзи, дёргает их, и, в конце концов, ломает. Папа рассказывает, что в детском саду воспитатели не справляются с ребёнком, он игнорирует их требования и продолжает делать своё: бегать по группе, ломать игрушки, громко кричать во время тихого часа. Друзей у ребёнка нет, дети сторонятся его, никто не хочет с ним играть и даже вставать в пару во время танца.

Это типичный пример «трудного» ребёнка. Такие дети:

- не контролируют собственное поведение;

- не осознают своих и чужих чувств и эмоций;

- не соблюдают правила поведения в дошкольных и школьных учреждениях;

- не реагируют на замечания родителей и педагогов;

- часто устраивают истерики;

- не умеют вести себя в общественных местах;

- вызывают раздражение у взрослых;

- становятся изгоями в детском коллективе.

Почему дети становятся «трудными» и неуправляемыми?

Ошибки родителей в воспитании

Ошибка №1. Воспитание «кумира семьи»

Родители потакают сыну или дочери во всём, исполняют любые его или её желания. Такая ситуация часто складывается, когда ребёнок – единственный в семье или долгожданный. В результате он привыкает быть центром Вселенной и не реагирует ни на какие запреты и ограничения со стороны взрослых людей.

Ошибка №2. Отсутствие наказаний в семье и ответственности ребёнка за свои поступки

Ребёнку прощаются плохие поступки и непослушание под предлогом «он же маленький, он не понимает, что делает, вот вырастет – и всё поймет».

Ошибка №3. Гиперопека

Как опасна вседозволенность, так и постоянные запреты и ограничения ведут к желанию их нарушить. Тем более, когда ограничиваются жизненно важные потребности ребёнка: в активности, в общении, в познании мира.

Чтобы дать ребёнку больше свободы, перестать ограничивать его важные потребности, но оставаться спокойными за его безопасность в любом месте, установите приложение Где Мои Дети из магазинов AppStore или GooglePlay.

Ошибка №4. Неправильный пример родителей

Можно бесконечно рассказывать ребёнку о вреде курения и пользе чтения, но если в семье живет курящий папа, а книги используются как подпорка покосившемуся столу, привить эти навыки ребёнку вряд ли удастся.

Ошибка №5. Отсутствие чётких «нельзя» и «можно»

Если мама сегодня строго-настрого запретила есть конфеты, а завтра бабушка украдкой сунула их в карман или папа пришёл с работы веселый и разрешил лечь после 12, ребёнок быстро приспособится к изменчивому настроению взрослых и научится манипулировать для получения желаемого.

Ошибка №6. Перекладывание воспитательской функции

Позиция родителей в этом случае такова: «Воспитывать должен детский сад и школа. Нам некогда этим заниматься, мы зарабатываем деньги, чтобы обеспечить своего ребёнка».

Мотивы «плохого» поведения детей

Кроме ошибок родителей в воспитании ребёнка существуют ещё причины, по которым спокойный и послушный ребёнок вдруг начинает вести себя плохо:

1. Привлечение внимания

Когда мама и папа постоянно на работе, ребёнок видит их только утром и вечером, ему часто недостает их любви и заботы. А в выходные многие родители оставляют детей у бабушек и дедушек, занимаясь накопившимися домашними делами.

Естественно, что ребёнок стремится получить внимание от родителей любыми способами. А, как известно, самый быстрый и лёгкий способ – это сделать то, на что мама или папа сразу обратят внимание: устроить истерику, закричать на улице, начать топать ногами, подраться с кем-нибудь.

Что делать родителям:

- чаще обращайтесь к ребёнку по имени, говорите ему ласковые слова;

- если плохое поведение ребёнка вызвано именно недостатком родительского внимания, лучше его игнорировать;

- если ребёнок начинает плохо вести себя, отвлеките его, дайте ему какое-нибудь поручение (полить цветы, протереть пыль, убрать со стола посуду) и обязательно похвалите за выполнение;

- проводите свободное время с ребёнком, гуляйте, играйте. Пусть он чувствует себя нужным и значимым человеком в вашей жизни, а не досадной помехой в родительских делах.

2. Стремление к власти

Многие дети, особенно в кризисные периоды, хотят беспрекословного исполнения каждого своего «хочу». Ребёнок стремится взять верх над родителями, добиться независимости от них.

Это выражается в капризах, непослушании, отказе от подчинения взрослому, настаивании на своём.

Что делать родителям:

- признайте силу ребёнка, но вместе с его ответственностью. Например, мама разрешает дочери надеть праздничное платье в будний день в детский сад, но если девочка испачкает его, то на утренник ей придётся идти в другом платье.

- поставьте границы непозволительного поведения. Нельзя драться и обзывать родителей, взрослых, детей в группе; нельзя ломать и портить свои и чужие игрушки. Если ребёнок перешёл эти границы – за поступком должно следовать наказание. Его следует обговорить с ребёнком ещё до совершения «противоправных» действий.

- научите ребёнка управлять собой и своими эмоциями, справляться с гневом, яростью и агрессией.

3. Месть («Ты сделал мне плохо – пусть и тебе будет точно также»)

Мы сами порой не замечаем, как обижаем своих детей. И если для нас это проходит незаметно или мы просто не придаём ссоре с ребёнком большого значения, то для нашего сына или дочери обида может иметь серьёзные последствия.

Сначала ребёнок замыкается, уходит в себя, затем начинает проявлять физическую или вербальную агрессию в отношении взрослого, ведёт себя плохо, перестаёт слушаться родителей. В результате будет либо налаживание отношений, либо ещё большее дистанцирование от родителей.

Что делать родителям:

- учите детей говорить о своих чувствах и переживаниях, чаще спрашивайте «Что ты сейчас чувствуешь? Какое у тебя сегодня настроение?»;

- после ссоры с ребёнком: попросите прощения, если не сдержались и накричали на него, обсудите, почему вы поссорились и что можно сделать, чтобы избежать этого в дальнейшем;

- не бойтесь показать свои чувства перед малышом. Ваш авторитет от этого не пострадает. Да, вам тоже иногда бывает и грустно, и обидно, и стыдно за свои ошибки.

4. Избегание неудач

Такой ребёнок отказывается участвовать в играх, спортивных соревнованиях и массовых мероприятиях, не отвечает на уроках, когда его спрашивает учитель, боится посещения новых мест и незнакомых людей.

Взрослые считают, что он просто капризничает и не слушается, но проблема гораздо глубже – в личностном развитии и самооценке ребёнка.

Ребёнок боится, что у него ничего не получится, боится быть неуспешным и поэтому заранее отказывается от травмирующих ситуаций. Свою лепту вносят и родители, чьи требования к ребёнку зачастую не соответствуют его реальным возможностям.

Что делать родителям:

- создавать ситуации успеха, в которых ребёнок сможет проявить свои сильные стороны;

- повышать самооценку ребёнка, хвалить за проявление настойчивости, доведение начатого до конца;

- научить думать о себе в позитивном ключе («я ещё не умею завязывать шнурки, но зато я могу за пять минут собрать сложный пазл»);

- сравнивать ребёнка только с самим собой, не с другими;

- поддерживать и помогать при возникающих трудностях, но не делать за него!

Возрастные кризисы

3 года

К трём годам ребёнок начинает стремиться к самостоятельности и независимости от взрослого. Он отказывается выполнять требования родителей, проявляет упрямство и часто устраивает истерики. Большинство мам и пап оказываются неготовыми к тому, что их милый малютка внезапно превращается в неуправляемого тирана. Но не стоит бояться проявлений кризиса, это значит, что ребёнок растёт, он уже готов отделиться от взрослого и стать самостоятельной личностью со своими потребностями и желаниями.

6-7 лет

Следующий кризисный этап в жизни ребёнка приходится на предшкольный возраст, когда начинает закладываться его социальное Я. Как и в 3 года, дошкольник хочет сам принимать решения и чтобы взрослые считались с его мнением. Дети могут болезненно реагировать на критические замечания от взрослых, часто обижаются, проявляют упрямство и непослушание, когда родители требуют от них беспрекословного выполнения своих требований.

Подростковый возраст

Подросток ищет самовыражения и самоутверждения в обществе, мнение родителей уже не авторитетно для него. Гормональные изменения в организме вызывают взрывчатость, раздражительность и эмоциональную неустойчивость. У многих детей падает школьная успеваемость, появляются конфликты со сверстниками и учителями, в семье также царит враждебная обстановка из-за стремления родителей взять под контроль жизнь сына или дочери.

Если вы беспокоитесь за своего подростка, подозреваете, что он связался с плохой компанией или подвергся нападкам со стороны сверстников, или просто хотите убедиться, что у него всё в порядке в школе – не обязательно подвергать его тотальному контролю. Просто установите приложение Где Мои Дети из магазинов AppStore или GooglePlay.

Физиологические причины

Кроме вышеперечисленных причин, поведенческие нарушения могут быть у детей с:

- СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности);

- РАС (расстройством аутистического спектра);

- ЗПР (задержкой психической развития) и умственной отсталостью;

- психическими заболеваниями;

- у тех, кто перенес психотравму или находится в состоянии стресса.

В этих случаях одних действий со стороны родителей будет недостаточно. Ребёнку необходима медицинская, психологическая и педагогическая помощь.

Помните мальчика, который пришёл с папой на приём к психологу? В его случае был целый комплекс причин, породивших такое поведение ребёнка. Мама и папа разошлись, когда ребёнку не было ещё трёх лет, и его воспитанием стала заниматься бабушка, поскольку у родителей на первом месте было устройство своей личной жизни. Вскоре бабушка поняла, что не справляется с мальчиком, и попыталась вовлечь родителей в процесс воспитания ребёнка.

В результате мальчик жил то у папы и его новой жены, то у бабушки, иногда на выходные его забирала мама. Семейная ситуация, при которой ребёнок не чувствовал себя нужным и любимым, наложилась на педагогическую запущенность и неврологические нарушения, на которые не обратили внимание родители мальчика.

Что делать с непослушным ребёнком?

Стоит ли наказывать?

Тема наказаний всегда вызывает много споров у родителей. Кто-то считает, что наказания унижают личность ребёнка и лишают его самостоятельности. Кто-то вспоминает своё собственное детство – «а я до 10 лет в углу стоял», «а меня отец всегда за двойки ремнем лупил» – и поступает также со своими детьми. Кто-то только угрожает ребёнку наказанием («если ты сейчас же не прекратишь баловаться, я тебя накажу»), но на деле не использует его.

Мы уже выяснили, что полное отсутствие наказаний и ответственности за свои поступки приводит к развитию у ребёнка чувства вседозволенности и нежеланию подчиняться требованиям взрослых.

Поэтому родителям стоит знать правила наказания и неукоснительно их соблюдать:

- Задача наказания – сделать так, чтобы ребёнок осознал неправоту своего поступка и впредь поступал иначе. От наказания не должно быть ни физического, ни психологического вреда.

- Ребёнок должен быть уверен, что вы, даже наказывая, всё равно продолжаете его любить.

- Наказываем за конкретный поступок, который совершил ребёнок.

- Никогда не наказывайте ребёнка, находясь в гневе и, тем более, в общественных местах.

- Учитывайте возраст ребёнка. Наказывать двухлетнего ребёнка за то, что он нечаянно опрокинул на себя тарелку с супом – непедагогично.

- Наказание не должно унижать ребёнка.

- Если вам сообщили о плохом поступке ребёнка, сначала выслушайте его, затем принимайте решение о наказании.

- Наказание в виде лишения не должно распространяться на вещи и сладости, уже подаренные ребёнку.

- По возможности заранее обсудите с ребёнком поступки, за которые обязательно последует наказание, и какое оно будет, чего именно ребёнок будет лишен.

Психологически «безопасными» можно считать следующие наказания:

- Тайм-аут (время, проведенное ребёнком в одиночестве, не обязательно в углу).

- Временный запрет на пользование компьютером, гаджетами, просмотр мультфильмов.

- Временный запрет на покупку игрушек или сладостей.

- Воспитательная беседа спокойным тоном.

- Совместный поиск решений.

- Самостоятельное исправление ребёнком своих ошибок.

В 2017 году среди российских родителей был проведён опрос «Как вы наказываете своих детей?». В нём родители могли несколько вариантов ответов их предложенных. По итогам оказалось, что:

- 80% родителей используют наставления и нравоучения;

- 12% практикуют наказание ремнем;

- 43% запрещают пользоваться компьютером;

- 29% ставят детей в угол;

- 13% лишают карманных денег.

Советы психолога родителям «трудных» детей

- Начните воспитание ребёнка с себя. Собственный пример спокойного, уравновешенного поведения принесёт пользы больше, чем долгая нравоучительная беседа.

- Любите своего ребёнка любого: капризного, непослушного, упрямого и обидчивого. 90% случаев непослушания у детей связаны с нехваткой родительской любви и внимания.

- Родителям важно иметь представления о кризисных этапах в развитии ребёнка. Тогда им будет проще понять и правильно реагировать на особенности в поведении сына или дочери.

- Учите детей прислушиваться к себе, к своим чувствам, различать и понимать их. Тогда он научится справляться с ними.

- Не стремитесь к званию идеального родителя и идеального ребёнка. Каждый имеет право на ошибку.

- Обратите внимание, в какие игры играет ребёнок, какие мультфильмы смотрит. Каким героям он подражает, с кого берёт пример. Помните, современный детский мультфильм «Маша и Медведь», где девочка Маша капризничает, вредничает и манипулирует добрым Медведем? Многие родители жаловались на непослушание и частые истерики у детей после его просмотра.

- Наказания – да, но не забывайте и о поощрении и похвале за хорошее поведение.

- Запомните: добиться хорошего поведения от ребёнка можно не только с помощью наказаний, но и с помощью доверительных бесед.

- Если ребёнку что-то нельзя, то это нельзя всегда, при любых обстоятельствах, независимо от настроения родителей.

- Научитесь правильно реагировать на истерики ребёнка. Трёхлетку можно отвлечь чем-нибудь интересным на улице или дома, истерику ребёнка постарше лучше проигнорировать, а после того, как ребёнок успокоится, обсудить с ним его неправильный поступок.

- Если не удается самим справиться с проблемой плохого поведения ребёнка – обратитесь за помощью к психологу.

- Успокоительные препараты – только по назначению врача!

- Обещали наказать – накажите, обещали поощрить – поощряйте. Держите своё слово. И ребёнок будет поступать точно также.

- Прикоснуться, обнять, поцеловать, взять за руку – лучший способ справиться с начинающейся истерикой. Если ребёнок начинает капризничать в магазине, на детской площадке, на улице, сядьте на корточки, окажитесь с ним в равной позиции и спокойным тоном объясните неправоту его поступка.

- Не навешивайте ярлыков на сына или дочь. Если ребёнку постоянно говорить, что он плохой, злой и непослушный, рано или поздно он действительно станет таким и будет вести себя соответствующе.

- И последняя рекомендация: всем правилам поведения, всем «можно» и «нельзя» учите ребёнка с самого раннего возраста, формируйте у него культуру поведения дома и на улице.

Запомните, дорогие родители: даже самый «трудный» и неуправляемый ребёнок может стать послушным, если будет ощущать себя важным, нужным и любимым. Именно ваша любовь и поддержка смогут помочь в борьбе с «трудным» поведением ребёнка!

Источник