- Кто такие варяги — смысл слова и история призвание варягов на Русь

- Варяги — что это за люди и смысл слова

- Призвание варягов

- Скандинавская версия происхождения варягов (несостоятельная)

- Варяги — это славяне?

- Современные варяги

- Заключение

- Комментарии и отзывы (5)

- Призвание варягов

- Содержание

- Предыстория призвания варягов

- Призвание

- Участие руси в призвании

- Столица Рюрика

Кто такие варяги — смысл слова и история призвание варягов на Русь

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. «Что хорошего могут сделать для нас варяги?» – так говорят, когда на руководящие посты назначают людей «со стороны».

Об этих загадочных личностях упоминают любители футбола, о них поют («Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!). Несмотря на популярность, значение этого слова покрыто мраком.

Чтобы его развеять и понять, кто такие варяги, придется запустить машину времени и отправиться в глубь веков. Вперед!

Варяги — что это за люди и смысл слова

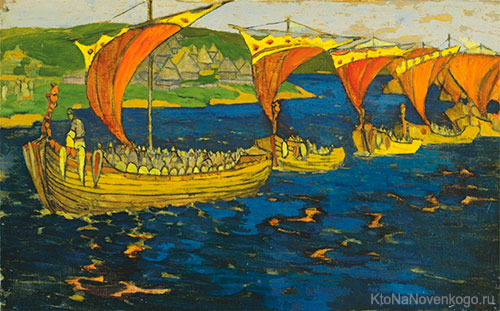

Термин «варяги» появился на Руси в XI веке (в Византии и на арабском Востоке он был известен ранее). По версии «Повести временных лет», самой древней из сохранившихся летописей, они сыграли весомую роль в становлении Русского государства.

Именно призвание варягов на княжение в Новгород, произошедшее в 862 году, принято считать отправной точкой русской истории.

Смысл слова «варяги» трактуют по-разному:

- В сагах северных народов слово «væringjar» (варяг) появляется в начале XI века в связи с описанием службы скандинавов в Византии.

В этой интерпретации варяги – это воины-наемники, союзники, давшие клятву верности византийскому императору.

Были такие наемники и на Руси: к их помощи прибегнул князь Игорь в походе 943 года. Варяжская дружина помогла Владимиру Святославичу захватить в 979 году Киевский престол.

Варяги, будь то купцы, воины-наемники или «лихие люди», волей-неволей оказывались на территории, населенной восточными славянами, устремляясь в Византию. Эта страна в VIII — ХI веках манила богатством, сулила сказочные возможности.

Десятки тысяч людей проходили по славянским землям с севера на юг и обратно по маршруту, названному Нестором «Путь из варяг в греки и из греков в…».

Этот водный маршрут, пролегавший от Балтийского моря до Византийских земель, был главной магистралью торгового и культурного обмена между северными и южными народами вплоть до монгольского нашествия.

Есть мнение, что варяги в Древней Руси – это собирательное понятие. Оно могло обозначать любых «пришлых» людей, появляющихся с разными целями, будь то торговля, служба в качестве наемников или пиратские набеги.

Нас интересует «узкая версия»: кто такие варяги на Руси, ставшие главными действующими лицами в образовании Древнерусского государства?

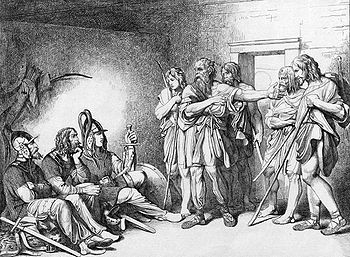

Призвание варягов

История Руси начинается с событий, главными героями которых выступают варяги. Именно им платили дань в середине IX века славянские и финские племена. К 862 году варягов изгнали, и настало время кровопролитных междоусобиц.

Устав от бессмысленных столкновений, славянская знать решила поискать князя на стороне, «за морем». Обратились «к варягам, к Руси», красочно описав свою землю как обширную и обильную, но лишенную порядка.

Князь-варяг Рюрик, принявший привлекательное предложение, отправился за море с дружиной и родом. Собственно, с этого момента и началась история российской государственности.

Поначалу ученые относились к рассказу о призвании варягов с полным доверием, но со временем он стал подвергаться сомнению.

О легендарном событии нет ничего ни в русских (кроме «Повести временных лет»), ни в скандинавских источниках. В последних упоминается лишь о воинах-наемниках, отправляющихся в страну Гардарик (так именовалась Русь), и получающих за свои услуги щедрое вознаграждение.

В начале XX века историк А.А.Шахматов заявил, что блок о призвании является более поздней вставкой. Есть мнение, что эта легенда включена в текст с целью укрепления независимости Руси от влияния Византии.

При внимательном прочтении летописи рассказ о призвании предстает в новом свете. Между славянской и финской племенной знатью и варяжскими князьями был заключен договор («ряд»).

Он предусматривал передачу призываемой стороне полномочий управляющего на условиях «володеть», «судить» («рядить») по праву, по ряду – в соответствии с нормами местного права.

Сегодня многие историки рассматривают призвание варягов на Русь как отражение договорных отношений между восточнославянской и финской знатью с одной стороны и варяжской дружиной во главе с князем (выражаясь современным языком, он выступал в роли топ-менеджера) — с другой.

Событие, ставшее первоначальной точкой российской истории, вызывает споры еще и потому, что окончательно не выяснено, что такое варяги, призванные на Русь, с этнической точки зрения.

Скандинавская версия происхождения варягов (несостоятельная)

Летописный приход варягов «из-за моря» дал основание считать их выходцами из Скандинавии, потомками современных шведов, датчан, норвежцев. Долгое время скандинавское происхождение варягов считалось доказанным.

Лингвисты подтвердили скандинавские корни имен представителей первой правящей династии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь, Ольга. В ходе археологических раскопок на Рюриковом городище (это место близ современного Великого Новгорода) найдено много скандинавских артефактов – значительно больше, чем славянских.

Пестрят скандинавскими именами и первые международные договора, заключенные в 911 году Олегом и в 944 году – Игорем. «Мы от рода рускаго: Карлы, Инегельд, Фарлоф, Веремуд, Рулав…»

Подтверждение скандинавского происхождения призванных варягов отыскалось в зарубежных источниках. Так, путешественник Ибн Фадлан подробно описал обряд захоронения знатного руса, традиционный для Северной Европы.

«Скандинавская» версия легла в основу норманнской теории, популярной в 1-й половине XVIII века благодаря немецких ученым Г.З.Байеру, Г.Ф.Миллеру и А.Л.Шлецеру.

Согласно этой концепции до призвания варягов-скандинавов славянские племена жили «во мраке», имея смутные представления о государстве, культуре и тому подобных категориях. Скандинавы (их еще называли «норманны» — северные люди) практически создали Древнерусское государство и русский народ.

Норманнская теория в такой «жесткой» трактовке сегодня признана несостоятельной, однако многие историки считают скандинавское происхождение варягов, сыгравших значимую роль в истории российской государственности, доказанным.

Варяги — это славяне?

Есть точка зрения, что варяги никак не связаны с викингами-скандинавами, которые на момент исторического призвания имели очень смутное представление о государственности.

Они совершали грабительские походы на русские земли, но походы эти носили характер краткосрочных набегов. Их правители, называемые конунгами, умели управлять максимум одним племенем или деревней, но с государством точно не справились бы. К тому же приглашенного на княжение Рюрика именовали князем, а не конунгом.

В качестве места расселения варягов сторонники этой версии указывают южное побережье Балтики. В VIII-IX веках, после Великого переселения народов, славянские народы населяли значительную часть Европы, имели близкую культуру, понимали язык друг друга.

Посол Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве в начале XVI века, утверждал, что родина варягов – Вагрия, которая находилась на южном балтийском побережье.

По «славянской» версии отправка послов к народу, называемому летописцем «варяги-русь», было обращением за помощью к дальним родственникам. Поэтому в источниках нет упоминаний о языковом барьере между призванными варягами и славянами.

Споры о том, кем были призванные на Русь варяги, продолжаются. Не исключено, что даже если бы у историков появилась возможность обратиться к самому Нестору-летописцу: «Объясните смысл слова варяги!», они получили бы обтекаемый ответ.

Ведь «Повесть временных лет» предлагает разные варианты, вначале трактуя понятие «варяги» по признаку территориального расселения, далее намекая, что это был отдельный этнос, в итоге переходя к разноэтничной версии.

Варяги (это определение, по-видимому, употреблялось в широком смысле, для обозначения пришлых воинов, купцов, князей) независимо от этнической принадлежности сыграли значимую роль в формировании Древнерусского государства, однако будет неверным ее преувеличивать.

Условия для образования государства у восточных славян сложились еще до легендарного призвания.

Современные варяги

Слово «варяги» не кануло в лету вместе с этим загадочным народом, его употребляют и сегодня – в значениях, близких к изначальным.

В футболе так называют игроков-легионеров, играющих за команду не из своего национального чемпионата.

Подобная «миграция» (что это?) стала привычным явлением, в каждом чемпионате имеются правила, оговаривающие допустимую численность «варягов» на поле.

В кадровой политике распространился «феномен варягов» – назначение руководителей регионов со стороны. Есть еще «полуваряги» – уроженцы своего региона, давно утратившие с ним связь.

Такие назначения происходят неспроста:

- При расколе местной элиты, неспособной предложить собственную кандидатуру на высший региональный пост.

- Если в регионе отмечен высокий уровень коррупции, и местные кандидаты так или иначе оказываются вовлечены в нее.

- Пришлые руководители могут назначаться для исправления кризисной ситуации в регионе.

- Случается, что нужно «пристроить» значительную столичную фигуру.

Руководитель «со стороны», как правило, приводит с собой команду единомышленников, поэтому призвание варягов становится похожим на летописную версию: князь приходит «с дружиной и домом».

Заключение

Варяги растворились в истории, обеспечив потомкам почву для исторических баталий, но слово прижилось в лексиконе и активно употребляется.

Однако без понимания его сути есть риск предстать в нелепом образе седовласого викинга, размахивающего боевым топором: как говорил Михаил Жванецкий, в историю трудно войти, но легко вляпаться!

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (5)

Сварог у славян, Сарасвати, супруга Брахмы у индусов. Города Шивы Дварака, Каши. А Кащей из русских сказок? Ведь перед тем, что что-то сделать мы говорим «сварганить». А сын Шивы Сканда (скандал), предводитель воинов Индры. Он же Картикея, воспитанник семи критикей.

Не там ищите корни варягов!

А я считаю, все по делу написано. Варягами в то время могли называть любых чужаков. И скандинавов, и купцов которые привозили товары из-за бугра, и викингов, которые были пиратами несмотря на красивое и романтичное название. Мы привыкли считать, что варяги это какой-то народ. Но это совсем не обязательно. Есть же слово «варвары» — это не значит, что есть такой народ. Это собирательное понятие. В статье все верно написано.

Скандинавская версия устарела тут я полностью с автором согласен. Думаю что политически выгодно так было думать, что варяги которых призвали княжить были с запада. Типа ничего эти русские сами не могут даже собственной страной управлять. и вообще летописи тогда писали по госзаказу. Как руководство приказало, так и написал Нестор. А как там на самом деле было, хз.

Спасибо что написали про варягов не как в учебнике, а обстоятельно и с разных сторон.

В легенде о призвании варягов Нестор пытался объяснить, откуда произошло название Русь. Это скорее его гипотеза названия Русской земли, которую он попытался аргументировать, связав призванных варягов с Русью.

Нестор был отлично знаком с византийскими первоисточниками, откуда, по мнению Лихачева, много чего позаимствовал.

Но о династии рюриковичей заговорили в правление Ивана Грозного. В

Вы написали очередную ахинею в стиле псевдоисторических бредней Задорнова. Подавляющее большинство современных историков, опираясь на факты в виде письменных источников и источников археологических, всецело признают скандинавское происхождение варягов, что не мешает быть славянам главным государствообразующим компонентом.

Источник

Призвание варягов

Традиционно считается отправной точкой русской государственности. Древнейшим источником сведений о событии является основанное на устном предании «Сказание о призвании варягов», содержащееся в «Повести временных лет» и в предшествующем ей летописном своде конца XI века, (текст которого частично сохранился в Новгородской первой летописи).

Содержание

Предыстория призвания варягов

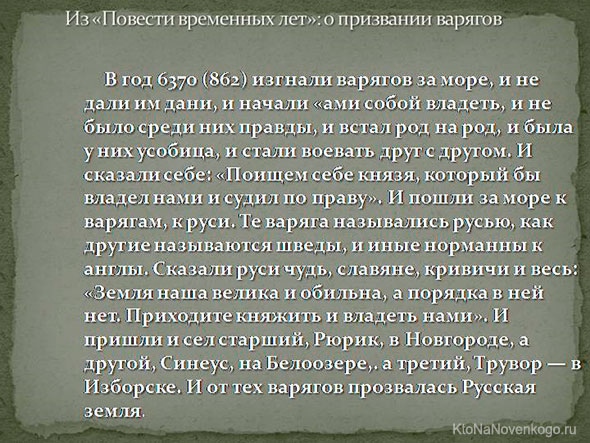

Согласно «Сказанию», в середине IX века славянские и финские племенные союзы словен, кривичей, чуди и мери платили дань варягам, приходившим из-за «Варяжского» моря [1] . В 862 году эти племена изгнали варягов, и после этого между ними самими начались усобицы — по сообщению Новгородской первой летописи, «въсташа сами на ся воевать, и бысть межи ими рать велика и усобица, и въсташа град на град, и не беше в нихъ правды» [2] .

Для прекращения внутренних конфликтов представители славянских и финских племён решили пригласить князя со стороны («И реша себе: князя поищемъ, иже бы владелъ нами и рядил ны по праву»). В ряде поздних источников появление варягов, их последующее изгнание и начало межплеменных усобиц связывается со смертью новгородского князя (или посадника) Гостомысла, после смерти которого в конфедерации племён наступил период безвластия. Согласно этим же источникам, на межплеменном сходе предлагались разные кандидатуры — «от варяг, или от полян, или от хазар, или от дунайчев». [3] По изложению Иоакимовской летописи, которую историки подвергают сомнению, Гостомысл перед смертью указал, что наследовать ему должен сын его средней дочери Умилы, выданной замуж за варяжского князя из Финляндии. Этот сын и был Рюрик. По краткому и наиболее авторитетному изложению «Повести временных лет», было решено пойти искать князя за море, к варягам-руси.

Призвание

Согласно «Повести временных лет» (в переводе Д. С. Лихачёва):

«В год 6370 (862 по современному летоисчислению). …И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене…» [4]

Существует точка зрения, впервые высказанная А. Куником, что Синеус и Трувор — это вымышленные имена, возникшие под пером летописца в результате буквального перевода древнешведских слов «сине хус трувор», что означает «с домом и дружиной». Однако специалисты по скандинавистике считают данный вариант маловероятным и указывают на то, что данные личные имена встречаются в скандинавских источниках. [5]

Знаменитые слова послов: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» являются одним из возможных вариантов перевода текста летописи на современный язык. Выражение «порядка нет» часто понимается буквально, как указание на хаос от безвластия. Однако в первоисточнике слово «порядок» отсутствует. В летописи по Ипатьевскому списку [6] на старославянском языке написано: «земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет». В ряде других списков (например в Четвёртой Новгородской летописи) написано «земля наша добра и велика есть, изобилна всем, а нарядника в ней нет». При этом под словом наряд исследователями (например, И. Я. Фрояновым [7] ) понимаются полномочия на определенную деятельность, в данном случае на осуществление властных функций, а под нарядником — судья, правитель княжества.

Княжеская власть подразумевала сбор дани для обеспечения дружины, которая должна обеспечить защиту подвластных племен от внешнего нападения и внутренних усобиц. В средневековом Новгороде существовал обычай приглашать князей со стороны в качестве наёмных правителей города, однако не известно о такой практике среди славян в более раннее время. В некоторых свидетельствах арабских писателей IX—X веках русы описываются как народ, совершающий набеги на славян и покоривший часть славян. [8]

Некоторые исследователи отмечали значительное смысловое совпадение летописного «Призвания варягов» с цитатой из сочинения «Деяния Саксов» Видукинда Корвейского, в которой бритты обращаются к трем братьям-саксам с предложением о передаче им власти над собой: «Обширную, бескрайнюю свою страну, изобилующую разными благами, готовы вручить вашей власти…»

Д. С. Лихачев полагал «призвание варягов» вставкой в летопись, легендой, созданной печерскими монахами с целью укрепления независимости Киевской Руси от византийского влияния. [9] [10]

Участие руси в призвании

В Лаврентьевском [11] , Ипатьевском [12] и Троицком списке «Повести временных лет», а также в русской редакции XIII века «Никифорова летописца вскоре», помещённого в «Новгородской Кормчей» (1280) русь названа в числе племен, приглашавших варягов: «придоша русь, чюдь, словене, кривичи к варягом, реша: земля наша велика и обилна» или как в «Повести временных лет»: «реша Русь, Чудь, Словени и Кривичи» — указывали Нейман И. Г., Д. И. Иловайский, Потебня А. А., М. Н. Тихомиров [13] и Вернадский Г. В. [14] . Проблему вызывает склонение слова «русь» во фразе — «сказали руси чудь, словене, кривичи и весь» в традиционном переводе летописи, или «сказали русь, чудь, словене, кривичи и весь». В остальном тексте сказания о призвании варягов прямо говорится о руси как варяжском народе за морем.

Причины замены «реша Русь» на «реша Руси» исследовал Егор Иванович Классен:

«Старая Руса на реке Русе существовала еще до пришествия варягов, принадлежала к Новогородской области; следовательно, Руссы уже были в этой вольной области до призвания князей варяжских. Эти Руссы могли точно так же участвовать в призвании варягов, как и прочие племена Новогородской области. Они, Руссы, и действительно участвовали в этом призвании, ибо в Лаврентьевском или старшем списке Несторовой летописи сказано: «и реша Русь, Чудь, Словене и Кривичи (варягам-Руси): вся земля наша и пр.» То есть варягов-Руссов призывали к себе четыре племени Новгородской области, в числе которых, во главе, стоят Руссы. На основании этого мы можем слова летописи выразить так: Руссы вольные, или Новогородские, жившие в старой Русе, призывали из-за моря Руссов, княживших в том краю и бывших варягами.» [15]

Следует отметить, что изначальное предположение Классена о существовании Старой Руссы в IX веке не подтверждается археологическими данными. Но в последние годы в двух актах научно-исследовательской экспертизы Института Российской Истории РАН было обращено внимание, что «вопрос о времени возникновения города Старая Русса Новгородской области до сих пор не может считаться решённым… археологически Старая Русса изучена крайне недостаточно» [16] . По исследованным памятникам археолог Г.С. Лебедев датировал возникновение Старой Руссы на рубежа X—XI вв. [17] . Существование Старорусской руси ещё до призвания Рюрика В. В. Фомин напрямую связывает не только со Старой Руссой, но и с территорией всего Южного Приильменья, «где встречаются мощные соляные источники, в изобилии дающие соль, без которой невозможна сама жизнь» [18] .

Академик А. А. Шахматов, разбирая измененный текст «призвания варягов» (по Лаврентьевскому списку) «Реша Руси Чудь Словени и Кривичи» в примечании делает существенное уточнение: «вносим несколько поправок, предложенных издателем» [19] .

Участие руси в призвании варягов фиксируется в более поздних, чем Повесть временных лет, источниках: «Владимирском летописце» [20] и «Сокращённом Новгородском Летописце» [21] , а также в «Степенной книге» митрополита Макария: «послаша русь к варягом… и придоша из-за моря на Русь» [22] и в Летописце Переславля Суздальского (Летописец Русских Царей): «Тако реша русь, чудь, словене, кривичи, и вся земля реша…» [23] и некоторых других.

Столица Рюрика

Летописи расходятся в именовании города, куда пришел княжить Рюрик. Согласно Лаврентьевскому списку и Новгородской летописи, это был Новгород, однако, по Ипатьевскому списку Рюрик сначала княжил в Старой Ладоге и только через два года после смерти братьев «срубил» Новгород. [24]

Археологические данные подтверждают скорее вторую версию; самые ранние постройки Новгорода датируются X веком, в то время как Ладога была построена около 753 года.

В то же время в самом Великом Новгороде есть так называемое Рюриково Городище — княжеская резиденция, культурный слой которой значительно старше остального города.

Источник