Инволюция молочных желез

Инволюция молочных желез — естественный процесс обратного развития железистых долек с замещением клетками жировой ткани. Проявляется уменьшением объема грудных желез, снижением их упругости, изменением контура и провисанием. Иногда инволютивный процесс протекает патологически: начинается преждевременно, сопровождается разрастанием фиброзных волокон, образованием кист. В груди могут возникать боль и дискомфорт, определяться уплотнения. Для диагностики применяют УЗИ, маммографию, исследование уровня гормонов. При патологическом течении назначают гормональные, анальгезирующие и седативные препараты. В ряде случаев выполняют хирургическую коррекцию формы груди.

МКБ-10

Общие сведения

Физиологическая инволюция грудных желез является составной частью процесса старения женского организма. Инволютивные изменения обычно начинаются в 35-40 лет, усиливаются к 45-47 годам и длятся до 58-65-летнего возраста, когда адипоциты полностью замещают железистые клетки. При нормальном течении возрастные изменения груди субъективно практически не ощущаются. О патологическом течении инволюции можно говорить, когда она возникает раньше 35 лет, быстро развивается, сопровождается дискомфортными ощущениями, развитием фиброзно-кистозных структур. В некоторых случаях активная регрессия железистых долек наблюдается сразу по окончании лактационного периода. Характер течения и выраженность возрастных изменений груди во многом определяются индивидуальными особенностями организма.

Причины

В обычных условиях замещение железистой ткани груди жировыми клетками происходит вследствие возрастного снижения уровня женских половых гормонов. Причинами преждевременного жирового перерождения молочных желез или атипичного течения инволютивных процессов с образованием фиброзно-кистозных элементов являются различные дисгормональные состояния, в первую очередь — гипоэстрогения. Основными факторами, приводящими к патологической инволюции, являются:

- Наследственная предрасположенность. Преждевременное обратное развитие тканей молочных желез происходит при врожденной недостаточности функции яичников или нарушениях центральной регуляции синтеза половых гормонов. У таких пациенток обычно наблюдаются и другие признаки гипоэстрогении: нарушения менструального цикла, бесплодие, маленькая грудь и др.

- Заболевания репродуктивной сферы. Секреция половых гормонов может нарушаться при воспалительных и объемных процессах в органах малого таза (хроническом оофорите, пластическом пельвиоперитоните, наружном генитальном эндометриозе, цистаденомах, кистах и опухолях яичников). Часто такие заболевания возникают на фоне других хронических воспалений.

- Эндокринная патология. На уровень секреции эстрогенов и прогестинов влияют ФСГ и ЛГ, гормоны надпочечников и щитовидной железы. Поэтому относительная или абсолютная гипоэстрогения часто наблюдается у пациенток с гипоталамо-гипофизарной патологией, тиреоидитами, гипотирезом, андростеромами и некоторыми другими эндокринными заболеваниями.

- Неконтролируемый прием гормональных средств. Длительное предохранение с использованием оральных контрацептивов без наблюдения гинеколога повышает риск дисгормональных нарушений. В группу риска входят пациентки, которые принимают кортикостероидные препараты и средства, влияющие на секрецию гормонов надпочечниками и щитовидной железой.

- Ожирение. При избыточной массе тела зачастую увеличивается объем жировой ткани в молочных железах. Из-за сдавливания лимфатических и кровеносных сосудов раньше наступают дистрофические изменения секреторной ткани с ее последующим замещением жировой и фиброзной. Кроме того, пациентки с ожирением чаще страдают дисгормональными расстройствами.

По наблюдениям специалистов в сфере маммологии, преждевременная инволюция чаще возникает у неоднократно рожавших женщин, которые длительное время вскармливали детей грудью. Факторами риска также являются неправильный образ жизни (гиподинамия, нарушение режима сна и отдыха, постоянные стрессовые нагрузки), курение, употребление алкоголя и наркотических веществ, частые медикаментозные или хирургические аборты, ранние и поздние выкидыши, внематочные беременности.

Патогенез

По мере угасания репродуктивной функции и снижения выработки эстрогенов ткани молочных желез претерпевают естественное обратное развитие (инволюцию). Железистые дольки 3-го типа, в которые после окончания вскармливания регрессировали лактационные дольки 4-го типа, постепенно превращаются в дольки 2-го, затем 1-го типа и впоследствии атрофируются. При этом на некоторых участках желез остаются только протоки, окруженные жировой тканью. Фиброзный компонент стромы в норме также уменьшается. Молочные железы теряют свою форму и начинают провисать, их кожа истончается и становится морщинистой. При патологической инволюции процессы обратного развития железистой ткани могут сопровождаться значительным разрастанием соединительнотканных волокон и формированием полых кист с жидким содержимым.

Классификация

При определении варианта инволюционных изменений, происходящих в молочной железе, учитывают время их видимого проявления, соотношение элементов жировой и соединительной ткани, наличие в структуре кистозных образований. На основании этих критериев определены 4 основные формы инволюции молочных желез, от которых зависит выбор лечебной тактики:

- Естественная возрастная инволюция. Обратное развитие долек молочных желез становится заметным по достижении женщиной климактерического возраста. В строме груди преобладает жировая ткань, кисты не определяются.

- Преждевременная инволюция. Признаки атрофии и замещения железистой ткани определяются у женщины до 35-40-летнего возраста. Дольки могут замещаться как жировой тканью, так и фиброзно-кистозными образованиями.

- Фиброзно—жировая инволюция. Инволютивные изменения начинаются вовремя или преждевременно, однако количество фиброзных волокон не уменьшается. В строме молочной железы присутствуют жировая и соединительная ткань.

- Фиброзно—кистозная инволюция. Крайне редкая форма обратного развития молочных желез, при которой в груди, подвергшейся фиброзно-жировому перерождению, выявляются уплотнения в виде полых кист разных размеров.

Симптомы инволюции молочных желез

На начальных этапах обратного развития долек груди какие-либо клинические проявления отсутствуют. У некоторых женщин появляются или усиливаются признаки мастодинии — субъективно неприятные ощущения нагрубания, дискомфорта, болезненности в области молочных желез, повышение их чувствительности к прикосновению. Такие симптомы у менструирующих женщин становятся более заметными во второй половине месячного цикла. Часть пациенток жалуются на возникновение мышечного напряжения, болей в верхней части грудной клетки и спине. Со временем женщина замечает, что грудь уменьшается в размерах, теряет упругость и изначальную форму, начинает провисать. После 50 лет изменяется состояние кожи молочных желез, которая сначала становится дряблой, а затем покрывается морщинами.

При инволюции с разрастанием соединительной ткани грудь дольше сохраняет форму и упругость. В ней могут определяться участки незначительных уплотнений, после рассасывания которых на коже молочных желез формируются складки. Если обратное развитие идет по фиброзно-кистозному варианту, женщина при самообследовании может находить в груди округлые эластичные уплотнения различного размера. Наощупь такие кисты напоминают узелки или шарики с жидкостью. Обычно они подвижны и крайне редко бывают болезненными. Выявление таких новообразований является поводом для обращения к маммологу для исключения доброкачественных опухолей или рака молочных желез.

Осложнения

Основное негативное последствие возрастной инволюции — провисание груди (мастоптоз), которое частью женщин воспринимается как косметический дефект. Иногда при значительном птозе молочных желез кожа под ними мацерируется. Из-за наличия болезненных ощущений у пациентки могут развиться эмоциональные расстройства в виде лабильности настроения, раздражительности. У женщин с фиброзно-кистозной инволюцией, обнаруживших уплотнения в груди, иногда возникает канцерофобия. Статистически достоверных данных о злокачественном перерождении инволютивных кист на сегодняшний день не существует, однако поскольку риск малигнизации полностью не исключен, таким пациенткам рекомендовано диспансерное наблюдение.

Диагностика

Диагностический поиск при подозрении на инволюцию молочных желез проводят в тех случаях, когда она наступает преждевременно или развивается по фиброзно-жировому либо фиброзно-кистозному вариантам. В подобных случаях важно своевременно выявить причины, спровоцировавшие патологическое течение процесса, и исключить другие заболевания груди. В диагностическом плане наиболее информативны:

- УЗИ молочных желез. Жировая ткань при сонографии выглядит более светлой, чем железистая. Ультразвуковое исследование позволяет выявить участки фиброза и кисты, оценить их размеры и структуру.

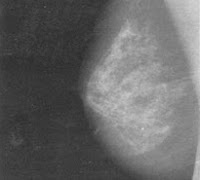

- Маммография. Диагностическая эффективность метода достигает 97%. Позволяет дифференцировать кисты от других неоплазий. При необходимости дополняется дуктографией.

- Лабораторная диагностика. Особенно важна при преждевременной инволюции. Обычно оценивают уровень эстрадиола, прогестерона, ФСГ, ЛГ, по показаниям — общего и свободного тестостерона.

В сложных диагностических случаях при наличии объемных образований дополнительно назначают МРТ, КТ, сцинтиграфию молочных желез, биопсию с цитологическим исследованием биоптата, анализы для определения функции щитовидной железы и надпочечников. Дифференциальная диагностика проводится с доброкачественными и злокачественными новообразованиями груди. При наличии показаний пациентку консультируют онколог, эндокринолог, гинеколог.

Лечение инволюции молочных желез

Пациентки с физиологическим течением инволютивного процесса в лечении не нуждаются. Женщине рекомендуется ношение комфортного нательного белья, предупреждающее чрезмерное растяжение кожи грудных желез из-за их провисания. Пациенткам с фиброзно-жировым и фиброзно-кистозным вариантами инволюции при отсутствии дискомфортных ощущений в груди рекомендовано динамическое наблюдение у маммолога с проведением УЗИ или маммографии 1-2 раза в год с учетом возраста. Когда обратное развитие железистых тканей груди сопровождается болевым синдромом и эмоциональными расстройствами, возможно назначение анальгетиков, мягких седативных препаратов и эстрогеноподобных веществ растительного происхождения.

В случае преждевременной инволюции основной целью лечения является коррекция расстройств, на фоне которых началась преждевременная регрессия молочных долек. Поскольку чаще такое патологическое состояние возникает при снижении уровня эстрогенов, пациенткам проводится коррекция гормонального фона и терапия основного заболевания, спровоцировавшего гипоэстрогению. Для заместительной гормонотерапии в зависимости от возраста пациентки и результатов исследований назначают:

- Женские половые гормоны. С учетом лабораторных данных применяют эстрогены, гестагены или комбинированные гормональные препараты. Иногда необходима ингибиция синтеза андрогенов.

- Фитоэстрогенные препараты. В тех ситуациях, когда выявлены противопоказания к заместительной терапии или женщина от нее отказывается, используют средства растительного происхождения.

Хирургические методы лечения при инволютивных изменениях груди применяют в исключительных случаях по требованию пациентки. Для коррекции мастоптоза обычно выбирают один из вариантов мастопексии. Если инволюция сопровождается существенным уменьшением объема молочных желез, подтяжку груди можно сочетать с эндопротезированием. Чаще такие операции проводят женщинам молодого возраста с преждевременной инволюцией или пациенткам со значительным опущением желез, провоцирующим постоянную мацерацию кожи под грудью.

Прогноз и профилактика

При своевременно начатом лечении преждевременной инволюции прогноз благоприятный. Поскольку в основе патологического состояния лежит физиологический процесс, инволютивные изменения не представляют угрозы для жизни женщины. Современные методы пластической хирургии при необходимости позволяют устранить ряд последствий обратного развития груди.

Для профилактики патологического течения инволютивного процесса рекомендуется регулярное наблюдение у гинеколога, плановое лечение заболеваний, способных вызвать раннюю гипоэстрогению, обоснованное использование гормональных препаратов. По результатам наблюдений, процессы старения начинаются позже и протекают мягче у женщин, ведущих здоровый образ жизни. Поэтому с профилактической целью рекомендованы достаточная двигательная активность и полноценный отдых, рациональная диета с высоким содержанием растительных продуктов, отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

Источник

Инволюция молочных желез

Диагноз «инволюция молочных желез» (ИМЖ) не относится к заболеваниям, а считается естественным состоянием органа, при котором его структура изменяется таким образом, что происходит вытеснение железистых долек клетками жировых тканей. При таком развитии процесса орган подвергается трансформации, сопровождающейся провисанием и изменению контура. Это связано в первую очередь со снижением упругости и уменьшением объема груди.

Иногда процесс инволюции может сопровождаться патологической формой, когда преждевременный характер связан с возникновением кист и ростом фиброзных волокон. Данные физиологические процессы сопровождаются наличием доброкачественных новообразований, дискомфортом и болезненными ощущениями. Обычно ИМЖ начинается у женщин старше 35-летнего возраста. К 40-50 годам состояние усиливается. В этом случае адипоциты к 65 летнему возрасту полностью замещают клетки железистых тканей, что считается нормой. К патологическим случаям относятся ситуации, когда инволюция начинается у женщин в возрасте ранее 35 лет.

Причины заболевания

Диагностирование ИМЖ осуществляется путем обычной пальпации специалистом. А состояние органа определяется в данном случае исключительно гормональной ситуацией (количеством и соотношением гормонов в организме).

ИМЖ может наступить на следующих природных этапах взросления:

- репродуктивный возраст (от наступления половой зрелости до 45 лет);

- период климакса (45-60 лет);

- возраст старения (после 60 лет).

В некоторых случаях, когда уровень активных гормонов стабилен, инволюция может не наступать до возраста старения. И, наоборот, при недостаточности гормонов ИМЖ может наступить в 20-летнем возрасте. Соответственно такая ситуация должна сопровождаться выявление в первую очередь эндокринных и гинекологических отклонений.

Классификация

ИМЖ в зависимости от наличия кистозных образований, соотношения жировых клеток и соединительных волокон, а также видимых проявлений подразделяется на следующие формы:

- естественная (возрастная) – дольки грудных желез достигают видимого размера при климактерическом возрасте (кисты отсутствуют);

- преждевременная – дольки органа замещаются жировыми клетками и/или фиброзно-кистозными образованиями;

- фиброзно-жировая – в груди наличествует жировая и соединительная ткань;

- фиброзно-кистозная (встречается редко) – имеются полые кисты различных форм и объема.

Типы инволюции молочных желез:

- постлактационная – ремоделирование органа в состояние, предшествовавшее беременности);

- лобулярная (дольчатая) – исчезновение эпителиальной ткани в соответствии с возрастными изменениями.

В отличие от постлактационной ИМЖ дольчатая инволюция является обусловленным необратимым процессом, в результате которого размер и количество ацинусов в каждой дольке органа уменьшаются, а внутрилобулярная строма наполняется коллагеном из соединительной ткани. В результате этого процесса жировая ткань полностью замещает ацинусы, что и становится причиной формирования этого состояния.

Симптоматика

ИМЖ сопровождается следующими проявлениями:

- дискомфортом в грудной области;

- болевыми ощущениями в районе спины и верхней части грудины;

- нагрубанием, мышечным напряжением;

- высокой чувствительностью (особенно в конце месячных);

- уменьшением объема груди, провисанием;

- морщинистостью кожного покрова (после 50 лет).

Из-за присутствия повышенного количества жировых клеток, соединительных волокон и множественных кист патологическое состояние ИМЖ сопровождается продолжительным сохранением формы груди. Причем самостоятельная пальпация не вызывает болевых ощущений, однако способна выявить узлы и новообразования. Для исключения возможных осложнений важно систематически наблюдать за этим процессом в рамках медицинского обследования у специалистов.

Лечение и профилактика

Важно понимать, что естественные процессы в женском организме не требуют специального лечения, а при своевременном выявлении преждевременной ИМЖ прогноз исключительно благоприятный. Для нивелирования возможных дискомфортных состояний женщинам следует носить удобное поддерживающее белье. Это позволит предотвратить кожные растяжки и провисание. Выявленная патология должна сопровождаться систематическим медицинским наблюдением и фиксацией инволюции.

При возникновении неприятной симптоматики (физический и психический дискомфорт, болезненные ощущения) рекомендуется применять медикаментозную терапию седативными препаратами и легкими анальгетиками (в отдельных случаях используются растительные гормонозамещающие средства). Эндокринная патология, связанная с нарушением гормонального фона, на ранней стадии ИМЖ после комплексного обследования должна подлежать эффективному лечению.

В исключительных ситуациях может назначаться хирургическое вмешательство в рамках косметических операций. Это в первую очередь относится к молодым пациенткам, у которых наблюдается повышенное провисание груди и появляются проблемы с эпидермисом в области образования складок.

К мерам профилактики патологических состояний ИМЖ относятся следующие рекомендации:

- систематическое наблюдение у врача-гинеколога;

- планирование процесса лечения выявленных заболеваний эндокринной системы и гинекологического характера;

- грамотно обусловленное использование гормональных препаратов (только по назначению врача);

- соблюдение правил здорового образа жизни (исключение вредных привычек, физическая активность, полноценный и своевременный отдых, правильное питание, включая достаточное количество растительной пищи).

Все эти меры способствуют наступлению процессов старения в более поздние сроки. Причем их протекание гарантировано будет более мягким и безболезненным. Важно выявлять раннюю гипоэстрогению в самом зародыше её появления. Тогда плановое лечение позволит исключить наиболее тяжелые версии развития патологии.

Источник