- Сравнение — это прием украшающий образ (примеры из литературы)

- Что такое сравнение

- Способы создания сравнений на примерах

- Сравнительные предлоги

- Существительные в творительном падеже

- Прилагательные и наречия в сравнительной форме

- Слова «похожий» и подобный»

- Примеры развернутых сравнений

- Примеры устойчивых сравнений

- Комментарии и отзывы (2)

- Что такое сравнение в литературе, его виды и примеры употребления

- Что такое сравнение в литературе?

- Видео

- Способы создания сравнений на примерах

- Сравнительные предлоги

- Существительные в творительном падеже

- Прилагательные и наречия в сравнительной форме

- Слова «похожий» и подобный»

- Зачем нужны сравнения в литературе

- Примеры сравнений из художественной литературы

- Сравнение

- Примеры из литературы:

- Способы образования сравнения

- Какие существуют виды сравнения?

- Развёрнутое сравнение

Сравнение — это прием украшающий образ (примеры из литературы)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Наверняка вы не раз слышали выражения СМЕЛЫЙ КАК ЛЕВ или ХИТРЫЙ КАК ЛИСА?! Подобные словосочетания относятся к одному из самых выразительных лексических приемов, который называется сравнение.

Чаще всего такое можно встретить в литературе, а некоторые сравнения уже перекочевали и в нашу повседневную речь. Благодаря им автор многократно усиливает образ.

Ведь согласитесь – одно дело прийти домой и сказать «Я хочу есть», и совсем другое «Я ГОЛОДНЫЙ КАК ВОЛК!». Второй вариант более сильный, и главное, всем сразу понятно, что с ужином тянуть не стоит ни секунды.

Что такое сравнение

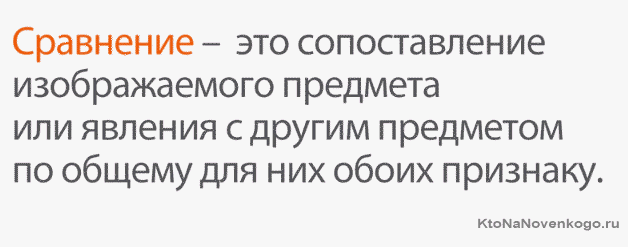

Сравнение – это изобразительный прием, в котором сопоставляются два предмета (действия или явления) с целью усилить характеристики одного из них. Причем в отличие от метафор в сравнениях всегда упоминаются два элемента – то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают.

Горят аулы, нет у них защиты.

Врагом сыны отечества разбиты,

И ЗАРЕВО, КАК ВЕЧНЫЙ МЕТЕОР,

Играя в облаках, пугает взор.

В этом четверостишье Михаил Лермонтов сравнивает свет от пожаров с небесным телом, тем самым акцентируя внимание на том, насколько он яркий.

Еще один пример из литературы (поэзии):

Безумных лет угасшее ВЕСЕЛЬЕ

Мне тяжело, КАК СМУТНОЕ ПОХМЕЛЬЕ.

Но, КАК ВИНО, ПЕЧАЛЬ минувших дней

В моей душе чем старше, тем сильней.

А это уже Пушкин Александр Сергеевич. У него в этом четверостишье сразу два сравнения и оба связаны с алкогольной тематикой (понятной многим в нашей стране).

Во-первых, по словосочетанию «веселье – похмелье», мы понимаем, что радость осталась в прошлом, а на смену ей пришла тоска. А во-вторых, яркий образ «печаль – вино» создает ощущение безысходности.

Способы создания сравнений на примерах

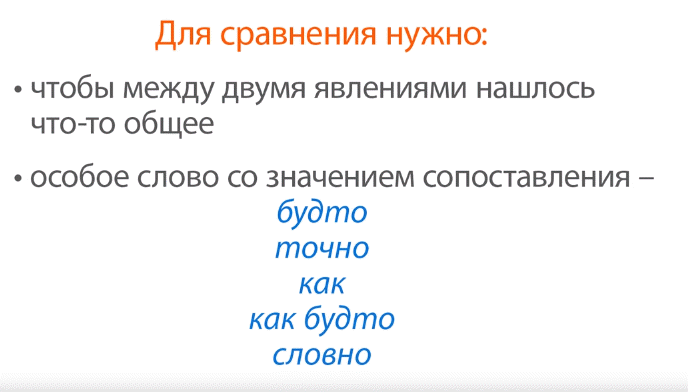

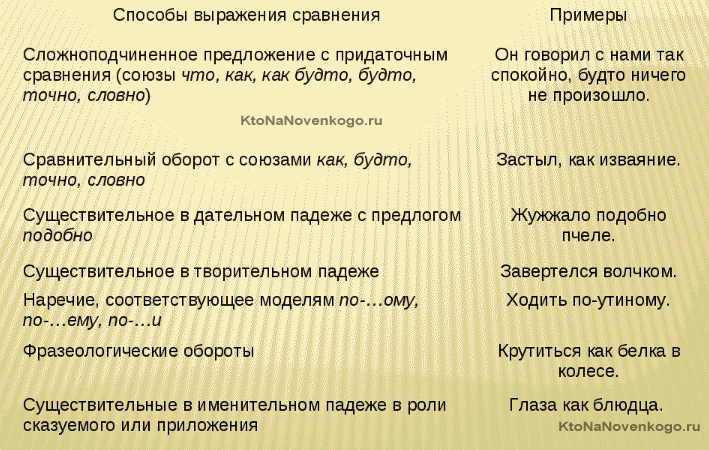

Есть несколько базовых способов для создания сравнений:

- с помощью сравнительных союзов «как», «будто», «словно», «что/чем», «точно»;

- с помощью существительных в творительном падеже;

- с помощью прилагательного или наречия в сравнительной форме;

- с помощью слов «похожий» и «подобный».

А теперь приведем примеры для каждого из типов сравнений.

Сравнительные предлоги

- Он бежал быстрее, ЧЕМ лошадь. (Пушкин)

- На Красной площади, БУДТО сквозь туман веков, неясно вырисовывались очертания башен. (Некрасов)

- Молнии на небе не только вспыхивали, сколько трепетали, КАК крыло умирающей птицы. (Тургенев)

- И стоят за дубовыми сетками, СЛОВНО нечисть лесная, пеньки. (Есенин)

- Здесь каждая деревня так люба, ТОЧНО в ней красоты все Вселенной. (Яшин)

Существительные в творительном падеже

- Из разрубленной старой березы ГРАДОМ лились прощальные слезы. (Некрасов)

- Птицы СКАЗОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ возникали из водной глади. (Алексеев)

- Луна скользит БЛИНОМ в сметане. (Пастернак)

- Узорным чистым ПОЛОТЕНЦЕМ свисает радуга с берез. (Рубцов)

Прилагательные и наречия в сравнительной форме

- СИЛЬНЕЕ кошки зверя нет. (Крылов)

- Эти глаза ЗЕЛЕНЕЕ моря и кипарисов наших ТЕМНЕЕ (Ахматова)

- Девичьи глаза ЯРЧЕ роз. (Пушкин)

- СВЕТЛЕЕ солнца тронный зал (Цветаева)

Слова «похожий» и подобный»

- Родина ПОДОБНА огромному дереву, на котором не сосчитать листья. (Песков)

- На глаза осторожной кошки ПОХОЖИ глаза твои. (Ахматова)

Примеры развернутых сравнений

Иногда в качестве сравнений писатели и поэты используют не одно-два слова, а целые предложения. Это позволяет создать весьма яркий образ и более точно передать настроение всего произведения.

Вот один из ярких примеров – стихотворение Константина Заболоцкого «Голос в телефоне».

Раньше был он звонкий, ТОЧНО ПТИЦА,

КАК РОДНИК, струился и звенел,

Точно весь в сиянии излиться

По стальному проводу хотел.

А потом, КАК ДАЛЬНЕЕ РЫДАНЬЕ,

КАК ПРОЩАНЬЕ с радостью души,

Стал звучать он, полный покаянья,

И пропал в неведомой глуши.

В самом стихотворении нет предмета, который сравнивают. Он спрятан в названии. А все четверостишья — это сплошное сравнение в совокупности с метафорами. И используя эти приемы, Заболоцкий очень красочно описывает прошедшую любовь. Ведь именно о ней, как вы могли догадаться, идет речь.

Огромные сравнения встречаются и в прозе. Вот, например, отрывок из знаменитой «Илиады» Гомера.

Бросился АЯКС на ВРАГОВ, СЛОВНО ОГОЛОДАВШИЙ ЛЕВ на испуганно сгрудившихся, потерявших пастуха ОВЕЦ, которые остались без охраны беззащитными, КАК ДЕТИ без присмотра, и способны лишь робко стенать и пятиться в страхе перед львиною жаждой крови и смертоубийства, которое охватывает хищника, словно безумие, усиливающееся, когда он чует ужас обреченных…

Здесь и вовсе сразу два сравнения. Одно «Аякс – лев», а другое получилось даже двойным «враги – овцы – дети». Причем заметьте, что основные слова звучат только в самом начале, а весь остальной и достаточно массивный кусок текста посвящен сравнению. И это очень поэтично описывает характер битвы.

Примеры устойчивых сравнений

А сейчас хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начали. Некоторые сравнения уже прочно вошли в наш лексикон. Три из них мы уже упомянули, вот еще:

- Глаза как бездонное озеро;

- Красный как рак;

- Сладкий как мед;

- Как слон в посудной лавке;

- Застыл как памятник;

- Завертелся волчком/вертеться как белка в колесе;

- Бежать как на пожар;

- Смотрит как баран на новые ворота.

И еще немного примеров:

Кстати, подобные устойчивые выражения в русском языке называются фразеологизмами. То есть это уже следующая ступень после сравнений. Но об этом можете прочитать в другой статье на нашем сайте.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

«Стихотворение Константина Заболоцкого». Константина ли? Не Николая Алекссевича Заболоцкого случайно?

Человеку свойственно сопоставлять, мы регулярно сравниваем и делаем это не задумываясь)

Источник

Что такое сравнение в литературе, его виды и примеры употребления

Что такое сравнение в литературе?

Сравнение используется как в стихотворениях, так и в прозаических произведениях, с целью противопоставить один предмет другому. В художественной литературе зачастую распространены развернутые сравнения, распространяющиеся на целые фрагменты текста. Например: “Он нежен, сладостен, мягок, как рокот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руках богатыря”.

В любом сравнении есть объект сравнения и средство сравнения. Объект сравнения – предмет, который сравнивают. Средство сравнения – предмет с которым сравнивают. Например в следующем отрывке слово “анчар” является объектом сравнения, а “грозный часовой” – средством сравнения.

Анчар, как грозный часовой, Стоит один во всей вселенной (А. С. Пушкин)

Видео

Способы создания сравнений на примерах

Есть несколько базовых способов для создания сравнений:

- с помощью сравнительных союзов «как», «будто», «словно», «что/чем», «точно»;

- с помощью существительных в творительном падеже;

- с помощью прилагательного или наречия в сравнительной форме;

- с помощью слов «похожий» и «подобный».

А теперь приведем примеры для каждого из типов сравнений.

Сравнительные предлоги

- Он бежал быстрее, ЧЕМ лошадь. (Пушкин)

- На Красной площади, БУДТО сквозь туман веков, неясно вырисовывались очертания башен. (Некрасов)

- Молнии на небе не только вспыхивали, сколько трепетали, КАК крыло умирающей птицы. (Тургенев)

- И стоят за дубовыми сетками, СЛОВНО нечисть лесная, пеньки. (Есенин)

- Здесь каждая деревня так люба, ТОЧНО в ней красоты все Вселенной. (Яшин)

Существительные в творительном падеже

- Из разрубленной старой березы ГРАДОМ лились прощальные слезы. (Некрасов)

- Птицы СКАЗОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ возникали из водной глади. (Алексеев)

- Луна скользит БЛИНОМ в сметане. (Пастернак)

- Узорным чистым ПОЛОТЕНЦЕМ свисает радуга с берез. (Рубцов)

Прилагательные и наречия в сравнительной форме

- СИЛЬНЕЕ кошки зверя нет. (Крылов)

- Эти глаза ЗЕЛЕНЕЕ моря и кипарисов наших ТЕМНЕЕ (Ахматова)

- Девичьи глаза ЯРЧЕ роз. (Пушкин)

- СВЕТЛЕЕ солнца тронный зал (Цветаева)

Слова «похожий» и подобный»

- Родина ПОДОБНА огромному дереву, на котором не сосчитать листья. (Песков)

- На глаза осторожной кошки ПОХОЖИ глаза твои. (Ахматова)

Зачем нужны сравнения в литературе

Разобравшись с вопросом, что такое сравнение в литературе, необходимо понять: а нужны ли они? Для этого следует провести небольшое исследование.

Вот художественный текст, в котором используются сравнения: «Тёмный лес стоял, словно после пожара. Луна пряталась за тучками, как стеснительная девушка укрывает лицо чёрным платком. Ветер будто уснул в кустах».

А вот тот же текст, в котором убрали все сравнения. «Тёмный лес стоял. Луна пряталась за тучками. Ветер». В принципе, сам смысл передан в тексте. Но насколько образнее представлена картина ночного леса в первом варианте, чем во втором!

Примеры сравнений из художественной литературы

С помощью сравнения в литературе писатель раскрывает образ героя более ярко и полно. Читаем у классика русской литературы А.С. Пушкина:

Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье . Но, как вино , печаль минувших дней В моей душе чем старше, тем сильней.

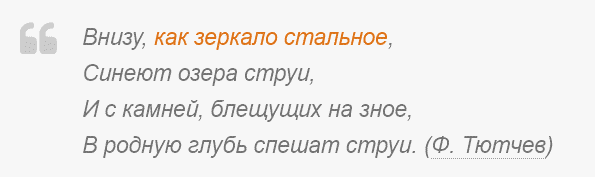

Сравнения широко применяются в описании природы:

Внизу, как зеркало стальное , Синеют озера струи, И с камней, блещущих на зное, В родную глубь спешат струи. (Ф. Тютчев)

Посмотрим, как поэт Николай Заболоцкий мастерски построил стихотворение «Голос в телефоне» на сравнении, чтобы ярко и образно создать настроение этого произведения, более полно донести до читателя свою поэтическую мысль.

Раньше был он звонкий, точно птица , Как родник , струился и звенел, Точно весь в сиянии излиться По стальному проводу хотел. А потом, как дальнее рыданье , Как прощанье с радостью души, Стал звучать он, полный покаянья, И пропал в неведомой глуши.

Яркие, выразительные сравнения придают художественной речи особую поэтичность.

Однако некоторые сравнения в результате частого употребления приобрели определённую устойчивость и воспроизводимость, то есть превратились во фразеологизмы:

Узнаем, чем сравнение отличается от метафоры.

Источник

Сравнение

Сравнение (в литературе) — это сопоставление двух предметов/явлений, зачастую с помощью союзов («как», «будто», других сравнительных союзов); это стилистический приём, троп, т.е. сравнение считается лексическим средством выразительности.

Примеры:

- как жираф высокий;

- белый как снег;

- чёрный, будто уголь из костра.

Примеры из литературы:

«И, погнувшись, изба,

Как старушка стоит».

«Что ты спишь, мужичок?», А. В. Кольцов

«В весенний день мальчишка злой

Пронзил ножом кору берёзы, —

И капли сока, точно слёзы,

Текли прозрачною струёй».

«В весенний день мальчишка злой…», Ф. К. Сологуб

«И легкокрылы, длинноноги,

и невесомы, словно дух,

бесстрашные, как полубоги,

и тонкие, как певчий слух«.

«Молитва», Т. Ю. Кибиров

Способы образования сравнения

Сравнение в русском языке образуется:

- путём использования сравнительных союзов (как, словно, точно); например: она была стройная, словно тростинка;

- при помощи «похожий» или «подобный»; например: он был похож на летнее солнышко;

- используя сравнительную степень прилагательного или наречия; например: глаза зеленее моря;

- путём творительного падежа; например: ходить гоголем.

Какие существуют виды сравнения?

Некоторые лингвисты выделяют два вида сравнений (прямое / косвенное). Однако возможно это не так, существует несколько различных мнений.

Прямое сравнение (либо «с союзами«) образовывается при помощи сравнительных союзов (например: как, словно, будто). Например:

- застыл как статуя;

- «Здесь каждая деревня так люба, Как будто в ней красоты всей вселенной». (А. Я. Яшин)

Косвенное сравнение (либо «без союзов«) — образование при помощи творительного падежа. Например: улепётывал зайцем.

Развёрнутое сравнение

Развёрнутое сравнение — автор указывает на несколько общих признаков, и сравнивая, он развивает свою мысль в целые предложения. Таким образом создаётся и передаётся более яркий образ.

«Как над горячею золой

Дымится свиток и сгорает

И огнь сокрытый и глухой

Слова и строки пожирает –

Так грустно тлится жизнь моя

И с каждым днем уходит дымом,

Так постепенно гасну я

В однообразье нестерпимом.

О Небо, если бы хоть раз

Сей пламень развился по воле –

И, не томясь, не мучась доле,

Я просиял бы – и погас!»

«Как над горячею золой. «. Ф. И. Тютчев

Источник