Презентация антигена

Презентация антигена — один из ключевых процессов, в ходе которого компоненты системы врождённого иммунитета, такие как макрофаги и дендритные клетки, стимулируют иммунный ответ системы приобретённого иммунитета путём представления (презентации) захваченного ими антигена Т-лимфоцитам.

В основе приобретённого иммунитета лежит способность клеток иммунной системы различать собственные и чужие антигены, в том числе антигены опасных патогенных микроорганизмов. Благодаря этой способности Т-лимфоциты отличают собственные клетки организма от чужих, а также распознают собственные клетки, зараженные вирусами или трансформировавшиеся в опухолевые. Собственные клетки организма, в частности, экспрессируют специальные антигены, позволяющие отличать их от чужих. Кроме того, собственные клетки, зараженные вирусами, перестают экспрессировать антигены для опознавания иммунной системой и также подвергаются атаке как чужие. Процедура специфического опознавания производится Т-лимфоцитами.

Содержание

Опознавание антигена

В то время как В-лимфоциты способны опознавать антиген непосредственно, Т-лимфоциты в отсутствие презентации антигена на это не способны (за одним важным исключением, класс, называемый суперантигенами, может вызывать неспецифическую активацию лимфоцитов с массированным выбросом цитокинов). Эта особенность Т-лимфоцитов, называемая MHC-рестрикцией, определяется специфичностью их рецепторов, взаимодействующих с антигеном только в том случае, если он связан молекулой главного комплекса гистосовместимости (MHC), известного также под названием HLA (human leukocyte antigen).

Способностью презентировать антиген и активировать приобретённый иммунитет обладает большинство клеток организма. Кроме того существуют специализированные клетки иммунной системы, для которых презентация антигена является их главной функцией. К таким клеткам относятся макрофаги, В-лимфоциты и дендритные клетки, экспрессирующие специальные рецепторы для усиления процесса активации Т-лимфоцитов. В свою очередь, Т-лимфоциты тоже специализируются на работу с разными патогенами: бактериями, вирусами или токсинами.

Внутриклеточные антигены: класс I

В основном внутриклеточные антигены синтезируются с вирусного генома, реплицирующегося внутри клетки хозяина, хотя в этот класс антигенов входят также и антигены внутриклеточных паразитов и некоторые собственные белки клетки. Все цитоплазматические белки со временем обновляются, и часть их подвергается протеолизу в специальных структурах, протеасомах. Протеасома расщепляет белок до аминокислот и коротких пептидов. Специальный белковый комплекс, транспортер, ассоциированный с процессингом антигенов (TAP), переносит пептиды в эндоплазматический ретикулум, где они ассоциируются с главным комплексом гистосовместимости (MHC) класса I и вместе с ним попадают на поверхность клетки.

Молекулы MHC класса I презентируют антиген цитотоксическим Т-лимфоцитам CD8+ (CTL), называемым также Т-киллерами или TС. За исключением некоторых специальных клеток (например, эритроцитов), MHC класса I экспрессируется всеми клетками организма хозяина. CTL способны индуцировать гибель собственных клеток организма в ответ на опознавание антигенных пептидов в контексте MHC класса I, специфичных для клеток, зараженных вирусом, внутриклеточным паразитом или каким-либо ещё способом поврежденных и неправильно функционирующих.

Внеклеточные антигены: класс II

Дендритные клетки (DC) фагоцитируют внеклеточные патогены, такие как бактерии, грибки, паразиты или токсины, после чего мигрируют в лимфатическую систему. Во время миграции DC подвергаются созреванию, теряют способность к фагоцитозу и вступают во взаимодействие с Т-лимфоцитами. Созревание стимулируют присутствующие в лимфе молекулы, опознающие паттерн, ассоциированный с патогенами, которые связывают клеточные рецепторы опознавания паттерна, такие как Толл-подобные рецепторы.

В своих лизосомах DC процессируют фагоцитированные патогены, белки которых также расщепляются до мелких пептидов. Оказавшись в лимфатическом узле, DC представляют эти пептиды на поверхности клетки в контексте молекул MHC класса II. Их опознают обычно Т-лимфоциты-хелперы, называемые также CD4+ или TH, которые играют важную роль в индукции адаптивного иммунного ответа.

По сравнению с MHC класса I, экспрессия молекул MHC класса II существенно ограничена и характерна только для дендритных клеток, активированных макрофагов, В-лимфоцитов и некоторых других типов клеток, которые активируются в условиях воспалительного процесса.

Источник

Что значит презентация антигена

Презентация антигена,

кооперация иммунокомпетентных клеток

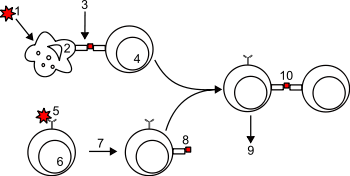

Презентация (представление антигена Т-лимфоцитам) осуществляется в результате поглощения антигена антигенпрезентирующей клеткой (АПК), расщепления его внутри клетки ферментами, связывания образующихся антигенных пептидов с молекулами МНС («загрузка» антигенных пептидов в желобки собственных молекул МНС I, II класса) и выхода их на поверхность клетки для представления (presentation) Т-лимфоцитам

| Антигенраспознающие рецепторы В- и Т-лимфоцитов |

| |

|

Антигенпрезентирующая, или антигенпредставляющая, клетка (АПК) захватывает антиген путем эндоцитоза и расщепляет его до пептидных фрагментов, которые связываются внутри клетки с молекулами МНС I или II класса и выставляются на поверхность клетки. Профессиональными АПК для лимфоцитов являются дендритные клетки (DC), В-лимфоциты, макрофаги. Роль АПК могут также выполнять эндотелиальные клетки, фибробласты, кератиноциты и некоторые другие клетки, способные при активации экспрессировать МНС и цитокины.

| Дендритные клетки (DC) |

Дендритные клетки (DC) — отростчатые, ветвистые клетки, основные представители антигенпрезентирующих клеток (АПК).

Дендритные клетки костномозгового происхождения находятся в слизистых оболочках и коже (клетки Лангерганса, или белые отростчатые эпидермоциты). Они более активны, чем макрофаги в индукции имуиного ответа. Захватив и переработав антиген, DC перемещаются в регионарные лимфоидные образования, тимусзависимые зоны, (в виде интердигитальных клеток) где с помощью молекул МНС презентируют антиген Т-лимфоцитам. В тимусе имеются интердигитальные медуллярные клетки, являющиеся антигенпрезентирующими клетками.

Дендритные клетки некостномозгового происхождения — фолликулярные дендритные клетки (FDC — Follicular Dendritic Cell) находятся в первичных и вторичных фолликулах лимфоузлов, селезенки и лимфоидной ткани слизистых оболочек. Они несут на поверхности иммунные комплексы антиген-антитело (без поглощения) и презентируют антиген В-лимфоцитам с помощью антительного Fc-рецептора (Fcγ R) и рецептора к комплементу (CRl, CR2), связанных с мембраной FDC. Фолликулярные дендритные клетки не имеют молекул МНС II.

Недавно во вторичных В-клеточных фолликулах лимфоидной ткани обнаружены дендритные клетки центров размножения . Они имеют молекулы МНС II, могут мигрировать и взаимодействовать с Т-лимфоцитами.

| Разновидности антигенпрезентирующих клеток |

|

| Т-лимфоциты |

Т-лимфоциты (тимусзависимые лимфоциты) дифференцируются в тимусе — лимфоциты Тαβ . Другие — лимфоциты Тγδ возможно дифференцируются в слизистых оболочках ЖКТ. Имеют антигенраспознающий рецептор — TcR (T-клеточный рецептор), состоящий из двух форм — αβ или γδ. Антигенраспознающий рецептор — TcR распознает антигенный пептид, связанный с МНС антигенпрезентирующих клеток (АПК). В результате, при действии костимулирующих факторов, клетки дифференцируются в Т-хелперы или цитотоксические Т-лимфоциты. Важными корецепторными взаимодействиями между Т-лимфоцитом и антигенпрезентирующей клеткой являются CD28 — CDS80, CD154 (CD40L) — CD40.

Т-хелперы (Th — от helper — помощник) имеют Т-клеточный рецептор (TcR) и корецептор CD4, которые участвуют в распознавании комплекса антигенный пептид + МНС II класса антигенпрезентирующих клеток (АПК).

| NК-клетки |

NК-клетки (normal killers, или natural killers — нормальные киллеры) в кооперации с цитокинами оказывают неспецифическую цитотоксичность против инфицированных вирусом клеток, стареющих и опухолевых клеток. NK-клетки убивают клетки-мишени на основе лектинового распознавания или антителозависимои клеточной цитотоксичности (АЗКЦ). NK-клетки убивают клетки-мишени, которые (в какой-либо момент) не экспрессируют МНС I. Цитотоксическое действие NK-клеток сходно с действием цитотоксических лимфоцитов. При соединении NK-клетки с Fc-фрагментом антител, прикрепленных к клеткам с чужеродными антигенами, развивается антителозависимая клеточная цитотоксичность.

Различают две субпопуляции NК : CD56 много /CDl6 — и CD56 мало /CDl6 + . Субпопуляция NK с фенотипом CD56 мало /CDl6 + участвует в АЗКЦ. Вторая субпопуляция NK с фенотипом CD56 много /CDl6 — (так называемые Pit-клетки ) находится в синусоидах печени. Схожие клетки имеются в матке. Эти клетки убивают любые лимфоциты, которые активируются пищевыми антигенами и антигенами плода, обуславливая толерантность к этим антигенам.

| В-лимфоциты |

В-лимфоциты дифференцируются в костном мозге (или в бурсе — фабрициевой сумке, находящейся в клоаке птиц). Выполняют роль антигенпрезентирующей клетки (АПК) и, после преобразований (в результате связывания антигена) В-лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки , продуцирующие антитела. В-лимфоциты получают антиген от фолликулярных дендритных клеток (FDC), несущих иммунные комплексы антиген-антитело, а также в результате рецептор-опоередованного поглощения.

|  |

В-лимфоциты экспрессируют следующие молекулы: 1. Антигенраспознающий В-клеточный рецептор (BcR) представленный, гл. обр., мембранными иммуноглобулинами — мономерами mlg M, mlg D; 2. Корецепторный комплекс мембранных молекул [CD19/CR2 (CD21)/ТАРА-1], связанных с системами внутриклеточного проведения сигналов; 3. BcR-ассоциированные молекулы [Igα (CD79a) и Igβ (CD79b)], необходимые для сигнальной трансдукции; 4. Костимулирующие молекулы (CD28, CD40 и др.) для дополнительных стимулов и переключения синтеза разных изотипов антител; 5. Адгезивные молекулы (ICAM-3 и др.) для контакта клеток.

В иммунном ответе клетки взаимодействуют при межклеточном контакте мембранами и с помощью цитокинов. Различают следующие молекулы межклеточной адгезии : селектины, муциноподобные адрессины сосудов, интегрины и молекулы из суперсемейства иммуноглобулинов.

Селектины — молекулы (рецепторы) поверхности лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов, взаимодействующие с лигандами (муциноподобными молекулами адрессинов CD34, GlyCAM-1 и MAdCAM-1) эндотелия сосудов. Участвуют в остановке клеток для их миграции через эндотелий.

Интегрины — молекулы поверхности Т-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, дендритных клеток, нейтрофилов, взаимодействующие с молекулами клеточной адгезии, фрагментами комплемента или с компонентами внеклеточного матрикса.

Источник

Презентация антигена

Из Википедии — свободной энциклопедии

Презентация антиге́на (англ. antigen presentation ) — процесс предъявления T-лимфоциту фрагмента антигена с целью запуска T-клеточного ответа. Поскольку T-клетки не распознают нативные антигены, то нативные антигены предварительно фрагментируются антигенпрезентирующей клеткой, и фрагменты выставляются на её поверхности в связанном с главным комплексом гистосовместимости (MHC) виде, чтобы они могли быть распознаны T-клеточными рецепторами. В случае вирусной или бактериальной инфекции антигенпрезентирующая клетка выставляет на своей поверхности эндогенные или экзогенные пептидные фрагменты, полученные от исходного антигена, в виде комплекса с MHC. Существуют два класса молекул MHC, которые различаются происхождением фрагментов антигена, которые с ними связываются: молекулы MHC I класса [en] (MHC-I) связывают пептидные фрагменты, происходящие из цитозоля клетки (то есть эндогенные), а молекулы MHC II класса [en] (MHC-II) связывают фрагменты экзогенного происхождения, которые появились в результате эндоцитоза исходного антигена и его последующего расщепления [1] . Каждая T-клетка способна распознавать от нескольких десятков до нескольких сотен фрагментов одного и того же антигена, хотя на поверхности антигенпрезентирующей клетки могут быть экспонированы тысячи других пептидных фрагментов, поскольку одна и та же молекула MHC способна связывать самые разнообразные пептиды [2] [3] .

В отличие от Т-клеток, B-клетки способны с помощью B-клеточных рецепторов связывать интактные антигены с их нативной структурой, а не их линейные пептидные фрагменты.

Источник