Почему к одним инфекциям у нас появляется пожизненный иммунитет, а к другим — нет?

Некоторыми болезнями, такими как корь, мы болеем один раз, после чего обычно приобретаем иммунитет к ним на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, в случае с тем же гриппом нам приходится делать прививки из года в год. Так почему же мы вырабатываем пожизненный иммунитет к одним болезням, но не к другим? И какое отношение ко всему этому имеет новый коронавирус?

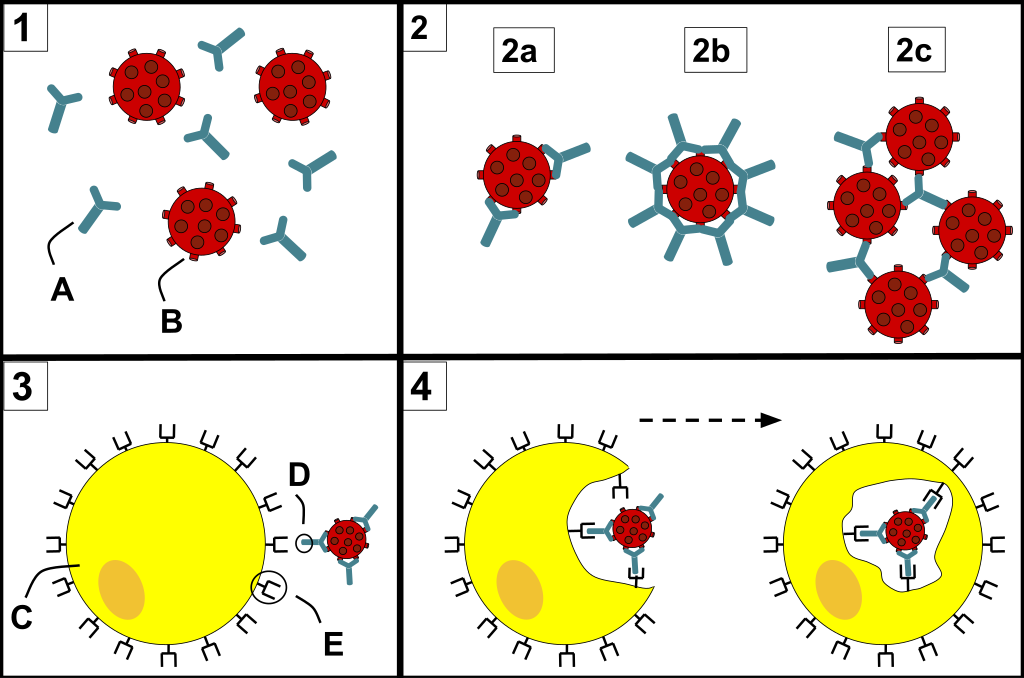

Появится ли у нас иммунитет к болезни или нет, часто зависит от наших антител, которые являются белками, вырабатываемыми нами в ответ на инфекцию. Антитела — одно из самых известных защитных средства организма: они связываются с вторгшимися бактериями и вирусами и, если все идет по плану, препятствуют захвату ими наших клеток и их размножению.

После того, как мы побеждаем инфекцию, уровень антител часто снижается, но по крайней мере некоторое их количество остается, готовые снова нарастить свое число, если та же самая болезнь атакует снова. Вот почему тест на антитела может сказать вам, были ли вы инфицированы в прошлом. Они обычно также являются той силой, мешающей нам заболеть повторно.

«Организм на самом деле ничего не забывает», — сказал Марк Дженкинс, иммунолог из Медицинской школы Университета Миннесоты. Обычно, когда мы снова заболеваем той же болезнью, это происходит не потому, что наш организм потерял иммунитет. «Мы повторно заболеваем либо потому, что патоген мутировал и наша иммунная система больше не распознает его, либо потому, что наш организм склонен к гораздо более низкому иммунному ответу, чем нужно», — сказал он.

Возьмем грипп. Это вирус, который может легко менять свои гены, говорит Дженкинс. Поэтому, когда наша иммунная система обучается бороться с одной версией вируса, появляется другая, которую наша иммунная система не распознает. К счастью, не все вирусы так легко мутируют. Например, вирус полиомиелита не может легко изменить свой геном, сказал Дженкинс. Вот почему мы так успешно (почти) искоренили его.

А — антитела, B — патогены, C — фагоцит (клетки имунной системы, которые поглощают патогены).

«Простуда и другие вирусы, которые обычно не проходят глубже наших верхних дыхательных пути, повторно заражают нас не обязательно из-за того, что они быстро мутируют, но еще и потому, что наш организм обычно не стремится производить много антител против этих патогенов в первую очередь», — сказал Марк Слифка, иммунолог из Орегонского Национального исследовательского центра приматов. «Наш организм не беспокоится о верхних дыхательных путях»

Это именно то, что мы наблюдаем в легких случаях COVID-19. Вирус задерживается в верхних дыхательных путях, где организм не воспринимает его как угрозу. В предварительном исследовании 2020 года (то есть, оно еще не было рецензировано), опубликованном в базе данных MedRxiv, 10 из 175 пациентов с легкими симптомами вылечились от коронавируса без выработки выявляемых антител.

Для болезней, которые не попадают ни в одну из этих категорий, то есть медленно мутируют и вызывают сильный иммунный ответ, иммунитет обычно сохраняется намного дольше. Исследование 2007 года, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что потребуется более 200 лет, чтобы исчезла хотя бы половина ваших антител, образовавшихся после заражения корью или паротитом. В том же исследовании были получены аналогичные результаты для вируса Эпштейна-Барра, вызывающего один из видов герпеса.

Однако нужное количество антител не всегда сохраняется на всю жизнь. Это же исследование показало, что требуется около 50 лет, чтобы потерять половину наших антител против ветряной оспы, и 11 лет, чтобы потерять половину наших антител против столбняка. Это означает, что, переболев ими в детстве, вы теоретически можете снова заразиться одним из этих вирусов во взрослом возрасте.

Ученые до сих пор не знают точно, почему мы сохраняем наши антитела против одних инфекций дольше по сравнению с другими. Вполне возможно, что некоторые из этих сильно распространенных заболеваний, таких как ветряная оспа и герпес, на самом деле реинфицируют нас чаще, чем мы предполагаем, но антитела, которые у нас есть, подавляют инфекцию прежде, чем мы ее замечаем, сказал Дженкинс.

И поэтому наша иммунная система снова и снова вынуждена работать на полную мощность из-за повторных инфекций. «Это поддерживает бдительность нашего иммунитета», — отметил он. Напротив, «со столбняком мы, вероятно, сталкиваемся куда реже, все-таки мы не каждый день наступаем на ржавые гвозди в нашем саду».

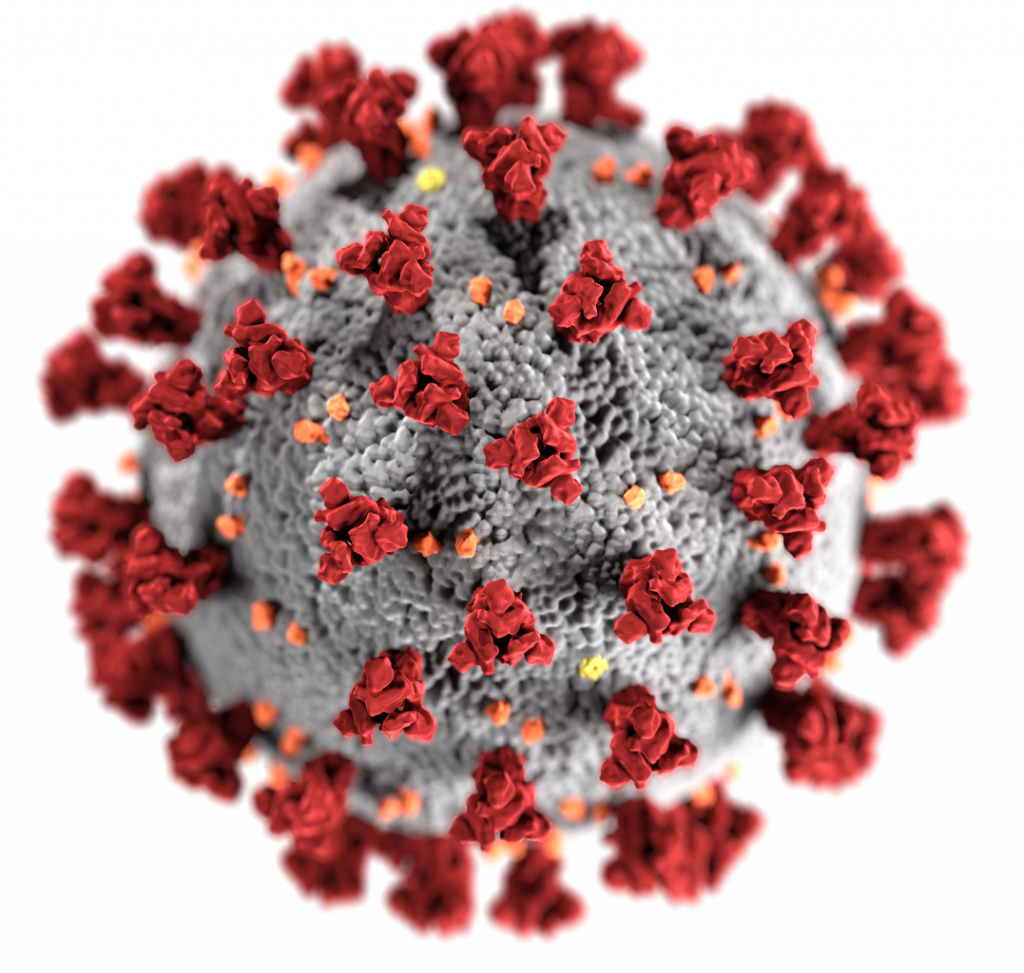

Коронавирус симметричен, и это хорошо.

Другие ученые отмечают, что иммунная система человека обучена нацеливаться на патогены, которые «выглядят» определенным образом, сказал Слифка. Бактерии и вирусы имеют тенденцию быть симметричными с повторяющимся рисунком белков на их поверхности. Например, COVID-19 — это шар с равномерно расположенными шипами по всей поверхности.

Так, антитела, которые мы вырабатываем против Variola, вируса оспы с высокосимметричной структурой, действуют всю жизнь. Столбняк, однако, совсем не симметричен. Вызывает заболевание не сами бактерии столбняка, а токсин, который они вырабатывают. Основываясь на этой теории, возможно, что наши тела не так хорошо обучены нацеливаться на этот асимметричный белок, сказал Слифка.

Итак, будет ли иммунитет к новому коронавирусу, полученный путем инфекции или вакцинации, столь же долговечным, как наш иммунитет к оспе, или же потребуется новая вакцинация каждый год? Хотя у некоторых людей не наблюдается активной выработки антител против COVID-19, Дженкинс все еще надеется на первое. По его словам, все свидетельства, полученные от переболевших людей и испытаний вакцин, предполагают, что большинство людей вырабатывают нейтрализующие антитела, которые предотвращают проникновение коронавируса в наши клетки. И в отличие от гриппа, SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, мутирует достаточно медленно, отметил Дженкинс.

«Этот вирус обладает свойствами вирусов, против которых мы очень успешно вакцинировались», — говорит Дженкинс.

Источник

Иммунитет

Иммунная система осуществляет защиту организма от инфекционных и неинфекционных чужеродных агентов. При появлении и накоплении в организме клеток, отличающихся генетически, запускается каскад иммунных реакций и формируется иммунный ответ.

Основное назначение иммунной системы — это обезвреживание потенциально опасного антигена и формирование резистентности к нему.

Строение

Иммунная система состоит из совокупности лимфоидных органов и тканей, суммарная масса которых составляет 2% от массы тела и которые разрознены между собой в анатомическом смысле. Однако благодаря наличию медиаторов, сигнальных молекул и клеток, способных к миграции в различные органы и ткани, иммунная система представляет четко организованную структуру в функциональном смысле.

Иммунная система включает центральные и периферические органы. К центральным относят тимус и костный мозг. В этих органах начинается созревание зрелых лимфоцитов.

Периферические органы объединяют селезенку, лимфатические узлы и лимфоидную ткань, печень, кровь, лимфу. Наиболее известными структурами являются миндалины и пейеровы бляшки.

Лимфоциты — основные функциональные клетки иммунной системы. Они образуются в костном мозге, а затем проходят созревание. В зависимости от того, в каком органе лимфоциты проходят созревание, они подразделяются на две гетерогенные популяции: Т-лимфоциты (тимус) и В-лимфоциты (лимфоузлы). Т-лимфоциты ответственны за клеточный иммунитет, В-лимфоциты отвечают за гуморальный. В-лимфоциты являются предшественниками антителообразующих клеток.

Принципы взаимодействия

В основе иммунных реакций лежат механизмы распознавания и разрушения чужеродные агентов, поступивших из вне или образовавшихся внутри организма. Механизмы представлены факторами специфической и неспецифической защиты. Первыми включаются звенья неспецифической защиты, которые включают:

- механические барьеры (кожа, мерцательный эпителий и слизь дыхательной системы и т.д);

- физико-химические барьеры (рН, пищеварительные ферменты);

- иммуннобиологические барьеры: система комплемента, интерферон, фагоцитарно-активные клетки, естественные киллеры и др.

Факторы специфической защиты включаются, как вторая линия защиты. Они объединяют реакции антителообразования, иммунного фагоцитоза, гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, реакции иммунологической толерантности и памяти.

Благодаря существованию механизма «иммунологической памяти», иммунный ответ при повторном взаимодействии с теми же антигенами возникает в более короткие сроки и имеет более яркое выражение. Индукция иммунитета является благоприятным исходом иммунных реакций и ведет к восстановлению гомеостаза организма.

Виды иммунитета

Состояние иммунитета обеспечивают наследуемые и индивидуально формируемые механизмы.

К первому относится невосприимчивость человека или определенных видов животных к возбудителям некоторых инфекционных болезней. Например, люди невосприимчивы к возбудителю чумы собак, многие животные — к вирусу кори, гонококку и т.д. Устойчивость к соответствующей инфекции наследуется, как видовой признак, и проявляется у всех представителей данного вида. Это врожденный иммунитет или видовой.

Приобретенный иммунитет формируется в течение всей жизни индивидуума. Примером естественного приобретенного иммунитета является невосприимчивость к инфекции после перенесенного заболевания. Так называемый постинфекционный иммунитет. Например, ветряная оспа.

Приобретенный иммунитет может быть активным и пассивным. Активно приобретенный иммунитет возникает в результате перенесенного инфекционного заболевания или введения в организм вакцины. Пассивно приобретенный иммунитет формируется при передаче антител от матери к плоду или может быть искусственно создан путем парентерального введения в организм готовых иммунореагентов. К ним относят специфические иммуноглобулины, иммунные сыворотки и лимфоциты, способные защитить организм от антигенов.

Иммунитет может быть генерализованным и местным. При местном иммунитете происходит защита покровов организма, которые контактируют с внешней средой: слизистые оболочки мочеполовых органов, желудочно-кишечного тракта и т.д.

Существует несколько видов иммунитета в зависимости от свойств антигенов:

- противобактериальный;

- противовирусный;

- противоопухолевый;

- трансплантационный иммунитет;

- противопаразитарный;

- антитоксический и т.д.

Иммунную реакцию против собственных антигенов называют аутоиммунной.

Каждый из иммунитетов имеет свои особенности течения.

Иммунный статус

Характеристику состояния иммунной системы организма, выраженную количественными и качественными показателями ее компонентов, называют иммунным статусом. Определение иммунного статуса проводят с целью правильной постановки диагноза заболевания, прогнозирования его течения и выбора метода лечения.

Источник

Что такое иммунная система?

Иммунитет (от лат. immunitas — освобождение, избавление) — защита организма от внешних и внутренних биологически активных агентов (антигенов), направленная на сохранение постоянства внутренней среды (гомеостаза) организма.

Другими словами, это невосприимчивость организма к инфекционным агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами.

Система иммунитета неустанно следит, чтобы в организм не пробрался чужак, причем делает это на генетическом уровне.

Антигены — общее название чужеродных для организма агентов и веществ.

По отношению к антигену система иммунитета действует из принципа «найти и уничтожить».

В жизни нас окружает бесчисленное множество не видимых простым глазом микроорганизмов, многие из которых очень опасны для организма.

Поражают масштабы их воспроизводства. Одна бактерия в течение 1 часа порождает 8 себе подобных особей, через 2 часа их образуется уже 64, через 24 часа — 4 772 триллиона. При размножении в течение 1 года получилась бы масса бактерий, равная массе Солнца.

Но в природе все находится в равновесии, и бесконтрольного увеличения числа микробов не происходит. В нашем организме есть особые механизмы, препятствующие проникновению в него микробов и развитию инфекций.

Так, слизистые оболочки выполняют роль барьера, через который проходят далеко не все микробы, а выделяемые кожным эпителием и слизистыми оболочками вещества понижают активность микробов или полностью их инактивируют. Одним из главных механизмов сопротивления является иммунная система.

Иммунная система (ИС) — это система органов и клеток, осуществляющая функцию распознавания и уничтожения чужеродных для организма веществ.

ИС защищает человека от бактерий, вирусов, паразитов. Вы знаете, что некоторыми инфекциями, переболев 1 раз (ветрянка, корь, краснуха), и можно уже не бояться встречи с возбудителями этих заболеваний.

Образуется стойкий пожизненный иммунитет. Это означает, что клетки памяти занесли врага в свои списки, и ИС не позволит повторно развиться заболеванию при попадании возбудителя в организм.

ИС борется за отторжение пересаженных органов и тканей потому, что они чужие. Она распознает и уничтожает раковые клетки.

Откуда же ИС знает, что свое, а что чужеродное?

- Эти знания ИС получает по наследству.

- На ранних этапах внутриутробного развития, когда начинает функционировать собственная ИС плода, ее клетки знакомятся с тканями и запоминают их на всю жизнь как свои. Все остальное — чужеродное и подлежит уничтожению.

Так происходит в идеале. Но существуют 2 грубые ошибки иммунитета.

1. Заключается в снижении бдительности. ИС не распознает и вовремя не уничтожает чужеродные субстанции, например, бактерии. Они попадая в организм, вызывают заболевания, с которыми трудно справиться, даже при помощи антибактериальных препаратов. Это состояние — иммунодефицит.

2. Необоснованное повышение бдительности: ИС слишком бурно реагирует на контакт с чужеродной субстанцией и в результате наносит вред своему собственному организму. Именно это является основой развития атопических заболеваний.

Процесс созревания иммунной системы

Процесс созревания иммунной системы (ИС) ребенка характеризуется наличием критических периодов (КП). Знание КП становления ИС делает понятным скачкообразный характер заболеваемости в различные периоды детства.

Первый КП — период новорожденности (до 29 дня жизни). ИС находится в состоянии физиологической депрессии, носит пассивный характер (за счет материнских антител) с неразвитой системой фагоцитоза (клеточного захвата и уничтожение микробной флоры). У ребенка имеется склонность к генерализации микробно-воспалительного процесса, сепсису.

Второй КП (3-6 мес) — ослабление пассивного гуморального иммунитета в связи с уменьшением материнских антител. На антигены развивается активный первичный иммунный ответ с образованием IgM, не оставляющих иммунологической памяти. Проявляется недостаточность системы местного иммунитета, что выражается в повторных ОРВИ. Проявляются наследственные иммунодефициты, пищевая аллергия.

Третий КП — 2-й год жизни, расширяются контакты с внешним миром. ИС уже полноценно функционирует, активируется функция лимфоцитов, есть достаточное количество IgG, формируется собственный долговременный иммунитет. Но по прежнему сохраняется дефицит местного иммунитета , что приводит к частым ОРВИ.

Первые 3 КП характеризуются низко сопротивляемостью по отношению к инфекциям. Острые тонзиллиты у детей 2-лет жизни на 80% связаны с вирусами, а из бактерий преобладает стафилококк. Аденоидиты и тонзиллиты носят рецидивирующий характер, что приводит к гиперплазии (разрастанию) миндалин (это к вопросу: откуда берутся часто болеющие дети).

Четвертый КП — 4-6 годы жизни. Синтез антител, кроме IgA, достигает величин взрослых, повышается уровень IgE. Система местного иммунитета еще до конца не сформирована. Начинают проявляться наследственные дефекты ИС.

Пятый КП — подростковый возраст. Половые гормоны, синтезируемые в этот период, угнетают иммунитет. Развиваются аутоиммунные и лимфопролиферативные заболевания, повышается восприимчивость к микробам. Нарастает воздействие экзогенных факторов (курение).

Как работает иммунная система⠀

ИС включает центральные органы —костный мозг и вилочковую железу (тимус) (причем хоть это и железа, но идти на прием к эндокринологу, чтобы выяснить как она работает не надо, это проблема, который занимается врач аллерголог-иммунолог) —и периферические — селезенку, лимфатические узлы, лимфатические фолликулы ЖКТ.

Эти органы вырабатывают несколько типов клеток, которые и осуществляют надзор за постоянством клеточного и антигенного состава организма. В центральных органах происходит созревание лимфоцитов.

Иммунная защита организма осуществляется двумя способами — специфическими клеточными механизмами и гуморальными. ⠀

Клеточный иммунный ответ обеспечивают Т-лимфоциты. Т-лимфоциты участвуют в иммунных реакциях по двум направлениям, с одной стороны, помогают В-лимфоцитам опознать чужеродный фактор (антиген) и стимулировать их к выработке сложных молекул антител, а с другой стороны, Т-лимфоциты после антигенной активации способны сами растворять или уничтожать антигены напрямую.

Гуморальный иммунный ответ осуществляется через кровь, лимфу, межклеточную жидкость. Основными факторами гуморального иммунного ответа являются специфические белки — антитела, которые синтезируются В-лимфоцитами. Антитела (они же иммуноглобулины) взаимодействуют с определенными антигенами и связывают их. ⠀

- IgG — обеспечивает защиту от вирусов и бактериальных инфекций (поздние антитела); ⠀

- IgM — защищает от бактерий брюшного тифа, вирусов (ранние антитела); ⠀

- IgA, IgD — активизирует местный иммунитет; ⠀

- IgE — участвует в аллергических реакциях и противогельминтном иммунитете (если повышен общий IgE и нет никаких проявлений аллергии, то это чаще всего глистная инвазия). ⠀

Источник