- Блокада ножек пучка Гиса

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Что значит полная блокада правой ножки пучка гиса у ребенка

- Неполная блокада левой ножки пучка Гиса

- Блокады сердца у детей

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Блокада I степени

- Блокада II степени

- Блокада III степени

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение блокады сердца у детей

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

- Прогноз и профилактика

Блокада ножек пучка Гиса

Блокада ножек пучка Гиса – нарушение внутрисердечной проводимости, характеризующееся замедлением или полным прекращением проведения импульсов возбуждения по одной или нескольким ветвям пучка Гиса. Блокада ножек пучка Гиса может выявляться только при инструментальном обследовании или симптоматически проявляться нарушениями ритма, головокружением, приступами потери сознания. Блокада ножек пучка Гиса диагностируется с помощью электрокардиографии. Лечение блокады ножек пучка Гиса сводится к устранению причин нарушения проводимости; в некоторых случаях может потребоваться установка искусственного водителя ритма сердца.

Причины

Вызывать нарушение проводимости внутри желудочков могут такие заболевания, как:

- врожденные и приобретенные пороки сердца – стеноз аортального и митрального клапанов, стеноз легочной артерии, стеноз и коарктация устья аорты, недостаточность клапана аорты, дефект межпредсердной перегородки;

- кардиомиопатии, миокардиодистрофии различного происхождения – эндокринного (тиреотоксикоз, сахарный диабет), обменного (анемия), пищевого (алкоголизм, ожирение), аутоиммунного (системная красная волчанка, ревматоидный артрит);

- ишемическая болезнь сердца;

- кардиосклероз как исход многих кардиологических заболеваний, приводит к замещению части мышечных волокон рубцовой тканью, в том числе и атипичных мышечных волокон;

- миокардит вирусного или бактериального происхождения;

- поражение сердца при ревматизме – эндокардит, миокардит;

- инфаркт миокарда;

- длительно существующая артериальная гипертония, приведшая к гипертрофии миокарда;

- интоксикация сердечными гликозидами;

- тромбоэмболия легочной артерии;

- хронические заболевания легких (хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких, тяжелая бронхиальная астма), приводящие к формированию легочного сердца – застою крови в правых предсердии и желудочке с их гипертрофией и расширением.

У детей младшего и подросткового возраста неполная однопучковая правая блокада может сопровождать малые аномалии развития сердца, а при отсутствии органического поражения сердца считается вариантом нормы.

Одно- или двухпучковая левая блокада почти всегда связана с приобретенными, а не врожденными заболеваниями сердца и не может быть расценена как вариант нормы.

Симптомы

Многие клинические случаи заболевания протекают без каких-либо проявлений. Практически никогда не показывают себя симптоматикой неполные однопучковые блокады, поэтому они выявляются только по ЭКГ во время планового обследования. Зато при полной блокаде правой ножки симптомы, как правило, наблюдаются у человека даже в отсутствие органических поражений сердца. К ним относятся:

- различные изменения при прослушивании сердечных тонов;

- головокружения;

- предобморочные состояния и обмороки;

- ощущение нехватки воздуха;

- одышка;

- снижение работоспособности;

- плохая переносимость нагрузок;

- утомляемость и слабость;

- иногда боли в области сердца;

- чувство перебоев в работе сердца.

Кроме того, возможно появление клинической картины, соответствующей основному заболеванию — как кардиологическому, так и охватывающему другие органы и системы. Наиболее серьезная симптоматика появляется при острых сердечных патологиях — сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, которым чаще всего сопутствуют различные блокады сердца на фоне поражения миокарда желудочков.

Диагностика

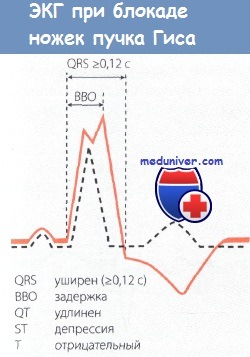

Диагноз блокады ножек пучка Гиса может быть установлен на основании общего осмотра, прощупывания пульса, аускультации (выслушивания) сердца, показателей общего и биохимического анализа крови и мочи, анализа на гормональный статус — может выявить не связанные с заболеваниями сердца причины блокады.

Для постановки диагноза также понадобятся данные электрокардиографии (ЭКГ), которые позволяет выявить изменения, характерные для каждого вида блокады. Также необходимы показатели суточного мониторирования ЭКГ (Холтеровского мониторирования) – диагностической процедуры, которая заключается в ношении пациентом портативного аппарата ЭКГ в течении суток. При этом ведется дневник, в котором записываются все действия больного (подъем, приемы пищи, физическая нагрузка, эмоциональное беспокойство, ухудшения самочувствия, отход ко сну, пробуждение ночью). Данные ЭКГ и дневника сверяются, таким образом, выявляются непостоянные нарушения сердечной проводимости, связанные с физической нагрузкой, приемом пищи, стрессом, или ночные блокады.

Информативны могут быть данные электрофизиологического исследования (стимуляции сердца небольшими электрическими импульсами с одновременной записью ЭКГ). Процедура выполняется чрез пищевод (электрод подводится через пищевод, возможна стимуляция только предсердий) или инвазивно (электрод подводится в полость сердца путем введения специального катетера через крупный кровеносный сосуд). Применяется в случаях, если результаты ЭКГ не дают однозначной информации о виде блокады, обмороках, а также для оценки состояния проводящей системы сердца.

Ультразвуковое исследование сердца позволяет выявить кардиальные причины блокады.

Лечение

Специального курса терапии для лечения патологии не существует. Больной с правой блокадой пучка не нуждается в лечении. Пациенту, у которого однопучковая или двухпучковая блокада, назначаются кардиологом антиоксиданты, витамины, седативные растительные лекарственные средства, гипотензивные препараты при артериальной гипертонии, аниангинальные препараты при ишемическом заболевании сердца, антиагреганты, чтобы предупредить образование тромбов в сердце, сосудах.

В тяжелых случаях требуется операционное вмешательство – установка электрокардиостимулятора. При полной правой блокаде, когда развивается инфаркт миокарда, требуется временная электрокардиостимуляция. При ней в правый желудочек через центральную вену вводится электрод. Постоянная электрокардиостимуляция требуется при трехпучковой блокаде в случае приступа Стокса (потеря сознания).

Источник

Что значит полная блокада правой ножки пучка гиса у ребенка

К внутрижелудочковым блокадам относятся блокады ножек пучка Гиса и блокады периферических разветвлений проводящей системы сердца.

Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Среди блокад ножек пучка Гиса у новорожденных детей наиболее часто встречается неполная блокада правой ножки (НБПН).

Клинически не проявляется.

Диагностируется электрокардиографически и имеет следующие признаки: желудочковый комплекс QRS не уширен или уширен умеренно и составляет не более 0,08″, в отведениях V3R, V2R, VI, V2 расщеплен в виде буквы М и имеет различную форму — rSR’, rsR’, rSr’, RSR’ или rrS’ с удлинением времени внутреннего отклонения более 0,03″, а также уширенные зубцы S в отведениях, соответствующих ЛЖ (V5—V6). Патологические изменения сегмента ST отсутствуют. Различные конфигурации начальной части желудочкового комплекса свидетельствуют о нарушении проводимости на различных уровнях правой ножки пучка Гиса.

Кроме нарушения проводимости, электрокардиографические проявления НБПН могут быть физиологическим состоянием, отражать гемодинамическую перегрузку миокарда ПЖ, феномен преждевременного возбуждения правого наджелудочкового гребешка, гипертрофию ПЖ.

В ряде случаев НБПН формируется в результате транзиторной постгипоксической ишемии миокарда с преимущественной локализацией в области ПЖ (Прахов А.В., 1999).

В отличие от истинного замедления проводимости по правой ножке пучка Гиса, критериями физиологического состояния считаются небольшой по амплитуде, узкий зубец r’ в VI отведении (где r>r’), наличие зубца r’ только в одном правом грудном отведении, нормальное время внутреннего отклонения в этом отведении, нормальной продолжительности зубец S в отведениях V5—V6.

При гемодинамической перегрузке ПЖ появляются высокоамплитудные зубцы R в правых, глубокие зубцы S в левых грудных отведениях и резкое отклонение электрической оси сердца вправо.

При транзиторной постгипоксической ишемии миокарда ПЖ частота НБПН, по нашим данным, составляет 14,4%. Она появляется на ЭКГ на 4—7-й день жизни и постепенно убывает к концу неонатального периода. У 29,4% новорожденных восстановление проводимости по правой ножке наблюдается к концу 3-й недели, у 17,6% — на 4-й неделе жизни. У небольшой части младенцев НБПН сохраняется после периода новорожденности.

Глубина нарушения проводимости по правой ножке зависит от тяжести и характера перенесенной плодом внутриутробной гипоксии:

• у новорожденных, перенесших умеренную интрана-тальную гипоксию, замедление проводимости незначительно;

• при тяжелой сочетанной, острой и хронической перинатальной гипоксии выраженность блокады существенно большая.

Прогноз. НБПН постишемического происхождения в большинстве случаев имеет положительную динамику и с течением времени исчезает. Однако примерно у трети детей феномен НБПН сохраняется в течение последующих 3—5 лет жизни с типичной формой желудочкового комплекса.

Неполная блокада левой ножки пучка Гиса

Неполная блокада левой ножки пучка Гиса (НБЛН) у новорожденных детей чаще всего является следствием гемодинамической перегрузки ЛЖ и протекает транзиторно. Она встречается, по нашим данным, с частотой 1,9%.

НБЛН регистрируется преимущественно в ранний неонатальный период у детей, перенесших перинатальную гипоксию. В первые 2 дня жизни она имеет место у 44,4% младенцев, в последующие 3—5 дней жизни — в 55,6% случаев. С помощью холтеровского мониторирования ЭКГ отмечено ее появление преимущественно во второй половине дня и в вечерние часы. В 71,4% случаев НБЛН наблюдается у детей, перенесших острую интранатальную гипоксию.

• На ЭКГ при блокаде передней ветви левой ножки пучка Гиса появляются высокоамплитудные зубцы S в отведениях II, III, aVF и высокие зубцы R в отведениях I, aVL, феномен «SII, SIII» или «qRI, rSII, rSIII» и резкое отклонение электрической оси сердца влево. Желудочковый комплекс не уширен.

• При блокаде задней ветви левой ножки пучка Гиса имеет место резкое отклонение электрической оси сердца вправо и характерные соотношения зубцов: RIII>RII>RI, SI>RI, RaVR>QaVR. Комплекс QRS не уширен. Блокада задней ветви левой ножки встречается у новорожденных очень редко и трудно диагностируется из-за естественного смещения ЭОС вправо в этом возрасте. Диагноз блокады задней ветви становится более достоверным, если признаки резкого отклонения ЭОС вправо появляются внезапно и в динамике постепенно исчезают.

Источник

Блокады сердца у детей

Блокады сердца у детей — форма аритмий, при которой нарушается передача импульсов в кардиальной проводящей системе. Главным симптомом расстройств проводимости служат синкопальные состояния: кратковременная потеря сознания, сопровождающиеся головокружением, ощущением нехватки воздуха, слабостью. Для диагностики блокады у детей назначают электрокардиографию с суточным мониторированием, УЗИ сердца, исследования миокардиальных маркеров и антител. Консервативные методы лечения ограничены, радикальный подход подразумевает имплантацию кардиостимулятора.

МКБ-10

Общие сведения

Патологии работы проводящей системы миокарда — частое явление в детской кардиологии, но оно может протекать малосимптомно, поэтому не всегда вовремя диагностируется. При проведении холтеровского мониторирования легкие формы блокады наблюдаются у 10-22% маленьких пациентов, тогда как более серьезные расстройства внутрисердечного проведения диагностируются у 0,003% детей в популяции. Полные врожденные блокады сердца выявляются с частотой 1 случай на 15-25 тыс. живорожденных младенцев.

Причины

Бессимптомные блокады 1 степени, если они не сопровождаются нарушениями гемодинамики, относят к функциональным расстройствам детского возраста. Более тяжелые нарушения сердечной проводимости у детей имеют полиэтиологический характер, причем они возникают не только под действием кардиальных патологий, но и как следствие метаболических, инфекционных, нейромышечных и хромосомных заболеваний. Основные причины этого варианта аритмии:

- Врожденные пороки. У 1-17% процентов детей блокады появляются после хирургической коррекции структурных аномалий сердца. Чем тяжелее порок и сложнее операция, тем больший процент детей сталкивается с подобным осложнением. Чаще всего заболевание бывает после лечения дефекта межжелудочковой перегородки, тетрады Фалло, атриовентрикулярной коммуникации.

- Внутриутробные повреждения. Врожденная форма блокады у младенцев вызвана повреждением АВ-узла материнскими антителами к рибонуклеопротеазным комплексам. Они проходят через плаценту, действуют на клетки сердца, провоцируя их апоптоз и необратимые изменения проводящего узла.

- Органические поражения сердца. В эту группу относят большой перечень кардиальных болезней, которые приводят к фиброзным изменениям миокарда. У детей могут быть врожденные и приобретенные кардиомиопатии, ревматические повреждения сердечной мышцы, миокардиты. Реже встречается саркоидоз, опухоли сердца.

- Ятрогенные факторы. Аритмии развиваются при длительном лечении детей диуретиками, сосудосуживающими препаратами, антибиотиками. Также опасно бесконтрольное применение всасывающихся антацидов, которые нарушают электролитный состав крови. Блокады могут возникнуть при повреждении волокон при инвазивных лечебно-диагностических манипуляциях на сердце.

- Редкие заболевания. Блокады в период детства ассоциированы с генетическими патологиями: синдромом Холта-Орама, болезнью Фабри, мукополисахаридозом. Иногда проблемы с проводимостью вызваны дегенеративными поражениями миокарда: болезнью Лева, болезнью Ленегра.

Патогенез

Замедление проведения электрических импульсов либо полная остановка этого процесса основана на 2-х механизмах. В первом случае происходит нарушение деятельности симпатической и парасимпатической нервной системы, которые отвечают за иннервацию сердца. Второй вариант характеризуется прямыми структурными повреждениями внутрисердечной проводящей системы, что наблюдается при травмах и органических болезнях.

При блокадах в сердечной мышце отмечается ряд метаболических нарушений. Повышается количество парасимпатического медиатора ацетилхолина, который замедляет передачу импульса, и одновременно с этим уменьшается содержание норадреналина, обладающего противоположным действием. В миокарде нарастает ацидоз, изменяются концентрации ряда гормонов, может развиться гипокалиемия.

Классификация

В практической кардиологии используют деление сердечных блокад согласно анатомической локализации патологического очага. Это необходимо для выбора оптимальной лечебной тактики и показаний к постановке электрокардиостимуляторов, определения прогноза для выздоровления. Согласно этой классификации, существует 3 вида блокад (причем каждая из них проявляется 3 степенями тяжести):

- Синоаурикулярная блокада. В этом случае нарушается проведение возбуждения от СА-узла (водителя ритма первого порядка) к предсердиям. Синоаурикулярную блокаду рассматривают как частный вариант синдрома слабости синусового узла (СССУ).

- Атриовентрикулярная блокада. Наблюдается задержка либо полное прекращение проведения импульсов к желудочкам от предсердий при нормальной работе СА-узла. Это самый распространенный и опасный тип нарушения внутрисердечной проводимости.

- Блокада ножек пучка Гиса блокада. При этой разновидности нарушено проведение импульсов возбуждения по сокращающемуся миокарду желудочков. Такая форма не считается самостоятельным заболеванием, входит в состав другой кардиопатологии.

Симптомы

Блокада I степени

Для этой формы характерно удлинение времени проведения импульса, но выпадения желудочковых сокращений отсутствуют, поэтому ребенок чувствует себя хорошо. Практические все случаи протекают бессимптомно и становятся случайной находкой на электрокардиограмме при обследовании по другому поводу. Если блокада развивается в результате кардиального заболевания, у детей будут типичные симптомы: боли в сердце, одышка, непереносимость физических нагрузок и др.

Блокада II степени

При 2 степени происходит периодическое выпадение желудочковых комплексов, поэтому возникают клинические проявления. Основной симптом у детей — обморочные состояния (синкопе). Пациент внезапно теряет сознание, у него снижается мышечный тонус, поэтому он падает на пол или сползает по стенке. Сознание возвращается через несколько секунд или минут. Обморок сопровождается бледностью, похолоданием конечностей, слабым пульсом и поверхностным дыханием.

Старшие дети предъявляют жалобы на различные перебои в работе сердца: это может быть чувство замирания, «пропуска удара», щемящие или колющие ощущения слева в грудной клетке. Ребенок испытывает повышенную утомляемость на уроках физкультуры, ему сложнее выполнять обычные нормативы. Периодические падения сердечного выброса могут проявляться приступами головокружения, дурноты, нарушениями концентрации внимания.

Блокада III степени

При полной АВ-блокаде стимулы от предсердий к желудочкам не поступают, поэтому желудочки сокращаются в собственном ритме с частотой около 40-50 ударов за минуту. Симптомы схожи с признаками аритмии 2 степени, но проявляются чаще и доставляют серьезный дискомфорт ребенку. Беспокоят частые приступы потери сознания по типу Морганьи-Адамса-Стокса (синдром МАС), которые дополняются цианозом кожи, расстройствами дыхания, судорогами.

Осложнения

Самые опасные последствия — кардиогенный шок и внезапная сердечная смерть, которые могут развиться независимо от тяжести нарушений. Длительное существование заболевания сопряжено с высоким риском сердечной недостаточности у детей. Иногда на фоне поражения проводящей системы возникают эктопические аритмии (например, желудочковые тахикардии).

Хроническое нарушение кровообращения и гипоксия головного мозга вызывают у ребенка интеллектуально-мнестические нарушения. Школьники отмечают трудности с запоминанием, концентрацией внимания и мышлением, поэтому у них ухудшается успеваемость. В раннем возрасте возможны отставания в психомоторном развитии, задержка роста, диспропорциональное формирование скелета.

Диагностика

При физикальном обследовании детский кардиолог проводит пальпацию грудной клетки ребенка, перкуссию и аускультацию сердца, чтобы выявить патологические шумы, нарушения ритма, изменение границ органа. Стандартный клинический осмотр включает измерение артериального давления на руках и ногах. Для подтверждения блокады сердца у детей назначается комплекс исследований:

- ЭКГ. При нарушениях 1 степени обнаруживают удлинение интервала PQ более 0,2 с для школьников, более 0,15 с для малышей раннего возраста. При блокаде 2 степени постепенно увеличивается PQ с последующим выпадением комплекса QRS и компенсаторной паузой, либо отсутствует QRS без изменения PQ. Для 3 степени характерна полная дискоординация предсердных зубцов и желудочковых комплексов.

- Холтеровское мониторирование. Суточная регистрация ЭКГ необходима для выявления преходящих форм блокады, которые не обнаруживаются в момент диагностики в клинике. Его обязательно выполняют у детей, которым планируют имплантацию электрокардиостимулятора.

- ЭхоКГ. Ультразвуковое исследование сердца рекомендовано для своевременного обнаружения некритических врожденных аномалий, кардиомиопатии, миокардитов. Дополнительно может проводиться рентгенография ОГК, КТ и МРТ сердца, если врач подозревает серьезную патологию.

- Лабораторная диагностика. Биохимический анализ делают для оценки электролитного состава крови, нахождения миокардиальных маркеров (КФК, АСТ, ЛДГ). Специфические антитела к кардиомиоцитам определяют в иммунологическом анализе. При врожденных блокадах нужно проверить кровь на содержание антител к цитоплазматическому антигену (анти-SS-A/Ro).

Лечение блокады сердца у детей

Консервативная терапия

Блокады I степени не требуют лечения. Ребенок находится на динамическом наблюдении у педиатра и кардиолога, а вопрос о назначении медикаментов поднимают только при ухудшении состояния. Если блокады связана с приемом лекарственных препаратов, их по возможности отменяют или заменяют средствами с меньшими побочными эффектами. При хорошей компенсации сердечно-сосудистой системы ограничивать физическую активность ребенка не нужно.

При II-III степени блокады подбирается медикаментозная терапия. Зачастую лекарства используют для устранения основной кардиальной патологии, которая вызвала замедление внутрисердечной проводимости. При диагностике электролитных нарушений проводится их коррекция инфузионными растворами. При синкопальных состояниях применяют холиноблокаторы, бета-адреномиметики для нормализации сердечного ритма.

Хирургическое лечение

Радикальный метод терапии блокад — установка искусственного водителя ритма, который обеспечивает нормальную частоту сердечных сокращений. Его в обязательном порядке имплантируют при полных блокадах, сопровождающихся синдромом МАС или стойким снижением ЧСС менее 50 в минуту. При АВ-блокадах II степени и наличии тяжелой симптоматики также рекомендовано установка ЭКС.

Вид водителя ритма подбирают исходя из массы тела ребенка. Новорожденным и детям весом до 15 кг устанавливают ЭКС с эпикардиальными электродами, а по достижении веса в 15 кг прибор меняют на эндокардиальную однокамерную или двухкамерную стимуляцию. После хирургического лечения ребенку назначают регулярное наблюдение и обследование у кардиолога, корректируют режим физической нагрузки.

Прогноз и профилактика

Большинство сердечных блокад у детей отличаются благоприятным течением и не нуждаются в каких-либо лечебных мероприятиях, кроме диспансерного наблюдения. Благодаря установке ЭКС удается вылечить пациентов с тяжелыми формами аритмий, поэтому прогноз благоприятный. Профилактика включает раннюю диагностику и коррекцию врожденных пороков, своевременное выявление органических заболеваний сердца, обследование беременных на наличие антинуклеарных антитела на цитоплазматический антиген.

Источник