- Икона «Похвала Пресвятой Богородицы»

- История иконы

- Описание иконы «Похвала Пресвятой Богородицы»

- В чем помогает икона

- Молитва перед иконой «Похвала Пресвятой Богородицы»

- Дата празднования иконы

- Пятая суббота Великого Поста. Похвала Богородице

- Что значит похвала пресвятой богородицы

- Официальный сайт Иконописного Отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии

- Похвала Богородицы. История праздника.Особенности богослужения. Иконография.

Икона «Похвала Пресвятой Богородицы»

Икона, которая называется «Похвала Пресвятой Богородицы», является символом спасения всех христиан. Это чудотворная икона, которая должна быть в каждом православном доме.

Эта икона относится к разряду праздничных, так как изначально она была посвящена одноименному празднику, установленному примерно в конце 7 века. На данный момент в православии этот праздник отмечается на пятой седмице Великого поста.

История иконы

Икона «Похвала Богоматери» была написала примерно в то же самое время, когда и был установлен праздник в честь спасения Константинополя от врагов. Стоит отметить, что икона была написана в честь неоднократного спасения.

Конечно, сначала это был праздник чисто Константинопольский, однако позднее, он стал воистину мировым. Это не двунадесятый праздник, поэтому празднование его проходит скромно. Сама икона, которая была посвящена великому спасению, стала довольно известной. По сей день люди довольно часто используют ее для защиты своего жилища от беды и недобрых людей.

Описание иконы «Похвала Пресвятой Богородицы»

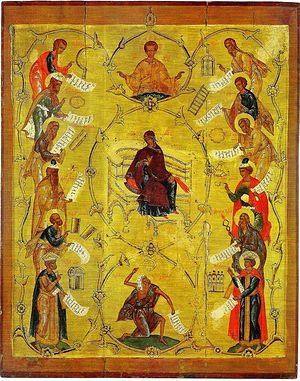

На этой иконе, вариантов исполнения которой, кстати, немало, изображены:

- Иаков, держащий лестницу, ведущую в рай;

- Моисей с неопалимой купиной;

- Исаия с клещами и углями, которые олицетворяют великое очищение от греха;

- Иессей и Аарон, Давид и Соломон с уменьшенным храмом в Иерусалиме;

- Аввакум и Даниил;

- Иеремия со скрижалями, Иезекииль, Гедеон и Валаам со звездой.

В чем помогает икона

Помогает икона практически во всех аспектах, необходимых верующему человеку. Она оберегает дом от пожаров и воров, хранит людей от болезней. Икону используют как молитвенную, как защитную, а иногда даже возят с собой во время путешествий. «Похвала Пресвятой Богородицы» — это символ веры, поэтому перед ней можно читать молитву «Символ веры». Она как нельзя лучше подходит для выражения благодарности Богу и всем святым, а также Деве Марии, нашей заступнице. Молитвы перед иконой помогают людям находить в себе силы для движения вперед, для сохранения веры.

Молитва перед иконой «Похвала Пресвятой Богородицы»

Перед иконой можно читать любые молитвы, а также молитву, посвященную ей самой:

«Пресвятая Дева Мария, Богородица и Заступница всех чад Божьих. Освети нашу жизнь светом своим и помоги нам, грешным, найти свой путь в этой жизни. Моли Бога о нас вместе со всеми святыми. Прости нам прегрешения наши, яко же и мы учимся прощать тех, кто обидел нас словом или делом. Накрой нас покровом своим и дай нам сил принять то, что мы не в силах понять. Аминь».

Дата празднования иконы

День празднования Похвалы Богородицы и почитания одноименной иконы — суббота пятой седмицы Великого поста. В этот день на акафистной неделе принято читать молитвы и посещать храм. Эти семь дней нужно прожить в особом смирении и спокойствии.

Читайте молитвы дома и во храме во время Великого поста. Эта икона может стать отличным подарком семье, людям, которые вам дороги и за которых вы переживаете. «Похвала Богоматери» — это один из древнейших образов, которые и составляют православное и христианское духовное наследие. Чтите историю и подвиги людей, которые сделали нашу веру такой, какой она является сейчас.

Источник

Пятая суббота Великого Поста. Похвала Богородице

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

|

| Похвала Пресвятой Богородице |

Жизнь человеческая, братия и сестры, исполнена горестей и скорбей, душу угнетают бесчисленные печали житейские, тело нередко удручают болезни, словно напоминая, что совсем недалек тот день, когда мы пойдем дать ответ Праведному Судии Богу о всех делах своих, в которых кто не погрешал? И оттого может ли не возвеселиться, не возрадоваться наше сердце, когда услышим мы — или, точнее, вспомним о том, что есть у нас милостивая и любвеобильная Заступница, утешающая скорбящих, исцеляющая недужных, укрепляющая малодушных, а, главное, непрестанно ходатайствующая пред Господом о вечном нашем спасении. Заступница эта, Ходатаица эта — Матерь Божия и Матерь всех христиан, Пречистая Дева Мария.

Нет меры любви Божией к нам, грешным. Нет ее, ибо кто может постичь любовь Непостижимого? И как неизреченна любовь, так неизреченна и премудрость Божественного о нас промышления. Сонм святых предстательствует о нас в Небесных чертогах пред Престолом Царя Славы; лики Ангельских Сил невидимо ограждают нас от неисчислимых бед, отвращают от зла, направляют к добру, отгоняют злых и бесстыдных адских псов-демонов. И все же мы часто не можем устоять, преступаем заповеди Сотворившего нас и падаем, согрешаем пред Ним, становясь повинными и подлежащими праведному и Страшному Его Суду. И страшно нам бывает приблизиться к Нему, страшно воззреть к Небесам. Однако, милостивый и не до конца прогневающийся, даровал нам Господь в этой скорби упование непостыдное и ходатайство к Нему непреложное — Пречистую Свою Матерь, усыновив Ей при Кресте в лице любезного Ученика-Богослова весь человеческий род. И Ее молитвы, как ничьи более, всегда приемлет Он, Всемогущий, Ей внимает и на прошения Ее преклоняется — даже когда просит Она о тех, кто, кажется, и не достоин милости и снисхождения.

И не только люди с их частными, личными скорбями, но и целые народы и страны хранят память о дивных чудесах Богоматернего заступления и предстательства о них в пору, когда любая человеческая помощь бывала уже бессильной.

Воспоминанию такого чудесного события, и даже не одного, а сразу трех, и посвящен нынешний день — пятая Суббота Великого Поста, получившая оттого наименование Субботы Акафиста или Похвалы Божией Матери.

В начале VII века, в 626 году, в царствование императора Ираклия Византия переживала тяжелые дни. Константинополь был стеснен от врагов со всех сторон. С востока к нему подступали персы, с запада — авары. Положение греков казалось безнадежным, падение столицы, гибель ее защитников и мирных жителей казались неотвратимыми. Но вот Патриарх Константинопольский Сергий благословил совершить крестный ход вокруг осажденного города, сам взяв притом чудотворную икону Божией Матери Одигитрии. Взята была и величайшая святыня — риза Пресвятой Богородицы, хранившаяся в знаменитом Влахернском Ее храме. И вот, когда обнесена была риза вокруг города по стенам его и погружена была затем в воды Босфора, то произошло чудо, радостное для греков и поистине страшное для их врагов. Море, пред тем спокойное, закипело, разразилась ужасная буря, и неприятельские корабли были потоплены вздымавшимися волнами. Целую ночь провел тогда народ в молитве во Влахернской церкви, воспевая Божией Матери благодарственное пение. И дважды еще сподобился Константинополь такой дивной милости от Царицы Небесной, дважды еще так же избавлялся чудесным образом от осаждавших его врагов. Потому и установилось нынешнее празднование в память об этих удивительных делах любви Богоматери к христианскому роду. И поется в день праздника похвальное пение Богородице, получившее наименование акафиста, во всех православных церквях, по всей земле.

Действительно, братия и сестры, удивительно скора Матерь Божия на помощь к призывающим Ее. Точно нежная мать, спешащая к своему чаду, спешит Она откликнуться на зов скорбящего человеческого сердца, помочь, заступить, спасти погибающего.

И потому от самых древних лет спасаются христиане Ее заступлением, у Нее находят защиту и покров, отраду и утешение. Она — Святейшая Святых — неизглаголанно любит всех, посвятивших себя благочестию, всех, кто совершенно предал свою жизнь и самого себя Возлюбленному Ее Сыну. Но, дивное чудо, глубина милосердия! Любит Она также и грешников, погибающих в своих беззакониях, милосердует о них, ежечасно простирает к ним руку помощи. И сколько их восстало, исправилось, уцеломудрилось Ею — Царицей горних и дольних, восстало из бездны падения к вершинам святости, вошло в светлейшие чертоги Небесного Владыки!

Именно к Ней, Чистейшей, обратилась, как вспоминали мы совсем недавно, падшая грешница, преподобная Мария Египетская, к ней взмолилась: «Будь моей Поручительницей пред Сыном Твоим, что я более не оскверню тела своего нечистотою блуда, но отрекусь от мира и его соблазнов и пойду туда, куда поведешь меня Ты, Поручительница моего спасения!» И Та, действительно, не посрамила мольбы отчаянной грешницы, по всей жизни ее была ей Помощницей и заступницей, невидимо укрепляя и утешая ее.

И преподобный Старец Силуан, также переживший чудесное заступление Богоматери, сподобившийся от Нее милостивого вразумления, не уставал всю свою жизнь прославлять Ее. «Теперь вижу я,— писал он в своих записках,— как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божия Матерь пришла с Небес вразумить меня во грехах!» «Что воздам я Пресвятой Владычице,— писал Старец,— за то, что Она не возгнушалась мною во грехе, но милостиво посетила меня и вразумила? …Радуется дух мой и влечется душа моя к Ней любовью, так что и одно призывание имени Ее сладко сердцу!»

Но сколько ни скажи, сколько подобных примеров ни приведи, братия и сестры, все будет малая капля в море милостей и щедрот Владычицы. Кто скажет, сколько их было — тех, кто на протяжении этих долгих веков Ее лишь предстательством улучил спасение и нескончаемую блаженную жизнь?

В наши дни голос вечности почти не слышен, шум больших городов и политических неурядиц, шум самой современной жизни с ее суетой заглушает его. Но, по милости Божией, спасающиеся есть и сегодня. И ныне люди — то один, то другой, пробуждаются от греховного сна, притекают в прозрении сердца к Богу, приносят покаяние во всей своей проведенной без Него жизни. Как, какими неведомыми для нас путями, приходит к нам наше спасение, кто хранит нас, кто умоляет Правду Божию потерпеть на нас еще, не посечь посечением смертным за наши беззакония? Наверное, для многих из нас это так и останется тайной, узнаем которую мы лишь разрешившись от уз этой плоти, оставив грешный и многоскорбный мир.

Но иногда еще и в жизни здешней по непостижимым для нас причинам Промысел Божий благоволит немного приоткрыть тончайшую, но непроницаемую завесу, скрывающую от нас мир иной. И тогда мы видим — Кто милует и хранит, Кто печется о нас так, как не может заботиться о детях своих и самая нежная, самая заботливая мать. Тогда узнаем, что Пречистая Дева Мария и по сей день не оставляет нас, но всегда с нами, как обещала Она это и скорбящим о Ее отшествии от земли апостолам.

Однако не только те редкие счастливцы, которым открылось неким зримым образом попечение Богородицы о них, но и все мы должны непреложно верить, что нет такого грешника, нет такого человека, пришедшего к Богу, которого бы не Матерь Господня вымолила Своими молитвами, которого бы не Она, точно за руку, привела в Божий храм. Почему? Потому что над всеми нами без исключения простирает Она Свой Божественный Покров, потому что о всех без исключения молится Она, предстоя Небесному Царю, и никто не лишен Ее милости и любви, ни один человек, если только сам он не окаменел, не умер еще душой, не отверг до конца всякое промышление Божие о себе.

Мы переживаем, братия и сестры, не самые легкие времена — и каждый из нас, и наша страна, и самая Церковь. Но доныне милостив к нам Господь по мольбам Пречистой Своей Матери. И потому неустанно должны мы прибегать в молитвах своих и к Царице Небесной, чтобы и еще потерпел нас Господь, сохранил Отечество и Церковь нашу, даровал людям покаяние ко спасению.

Но не только в скорбях и горестях своих должно обращаться нам к Матери Божией, не только от тесноты сердечной воздыхать к Ней со слезами сокрушения. Нет, но с благодарностью за все благодеяния Ее — ведомые и неведомые нам, бывшие и те, что, верно, еще будут, станем воспевать Пречистой Деве дивную похвальную песнь, со умилением сердечным восклицая к Ней: «Радуйся, Невесто Неневестная!»

И уповать будем, что не презрит нашей смиренной похвалы Царица, но милостива будет к нам и Сама сподобит нас той радости, которая не отнимется от улучившего ее во веки, которой от всего любящего материнского сердца Своего желает Она каждому из нас. Аминь.

Источник

Что значит похвала пресвятой богородицы

Официальный сайт Иконописного Отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии

«В иконе всякое проявление человеческой природы осмысляется, просвещается, находит своё подлинное значение и место. Таким образом, именно в иконе все человеческие чувства, мысли и дела, как и само тело, переданы во всей своей полноценности…. Преображение человека сообщается всему его окружению, ибо свойство святости — освящение всего окружающего,соприкасающегося со святым мира.»

Похвала Богородицы. История праздника.Особенности богослужения. Иконография.

«Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» (Чис. 24:17)

В изображения всех прообразовательных символов включены голубые медальоны с образом Богоматери.

Для семантики образа «Похвалы» существенны как поза Богоматери, представленной сидящей на престоле с раскрытой перед грудью ладонью (подобно тому, как Она изображена в сцене Благовещения), так и мотив побега, образующего фигуры восьмерки и обрамляющего фигуры Христа и Богоматери. Эти особенности, а также тексты развернутых пророческих свитков акцентируют основную тему Божественного Воплощения, предсказанного пророками и свершившегося через Деву Марию.

Полуфигура Спаса Эммануила над Ней- символ воплощенного Христа Предвечного. Ветви голубых побегов , окружающих Богоматерь и Спаса, напоминают о Древе Иессеевом (Ис. 11. 1) и соответствуют многочисленным поэтическим уподоблением Христа Древу Жизни, а Богоматери — лозе виноградной, раю цветущему. Древо Иессеево символизировало единство Ветхого и Нового Заветов, а прославление Богоматери — «посредницы закона благодати… яснейшему исполнению всякого пророчества» — раскрывало основной догмат новозаветной церкви о вочеловечившемся Боге.

По периметру иконы располагаются клейма, передающие содержание кондаков и икосов Акафиста. Изображение Благовещения в различных иконографических изводах часто повторяется несколько раз в качестве иллюстраций, как правило, к первым 3 икосам. Основой для иконографии первых 12 композиций цикла в равной мере послужили традиционные изображения Господских праздников и эпизодов цикла Жития Богоматери в соответствии с Евангелиями и апокрифическим Протоевангелием Иакова. Следующие 12 иллюстраций, не связанные с евангельским повествованием, изображают прославление Богоматери (или Ее иконы) и Христа небесными силами и родом земным (апостолами, мучениками, преподобными, святителями, царями, верными). Однако и во второй части Иконографии Акафиста Богородице встречаются изображения Господских праздников, например Сошествие во ад.

Состав композиций и полнота иллюстративного повествования Акафиста Богородице значительно варьировались в разных средневековых памятниках. Разнообразные варианты цикла Акафиста Богородице получили унифицированную структуру в поствизантийских руководствах и подлинниках. Например, в «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота, нач. XVIII в., предписывается иллюстрировать каждый из икосов Акафиста Богородице следующим образом:

- К первым 3 икосам «Ангел Предстатель с небесе послан бысть рещи Богородице : Радуйся!…», «Видящи Святая Себе в чистоте…», «Разум недоразумеваемый, разумети Дева ищущи…»- «Благовещение» в разных иконографических изводах

- 4-й «Сила Вышнягоосени тогда к зачатию браконеискусную…» — схождение Св. Духа на Богоматерь, (в русских изводах, этот икос иллюстрировался изображением «Благовещения» — например, собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом мон-ре);

- 5-й «Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети…»— встреча Марии и Елисаветы, Иосифа и Захарии (капелла св. Григория Богослова церкви св. Климента в Охриде);

- 6-й «Бурю внутрь имеяпомышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся…»— сомнения Иосифа (капелла св. Григория Богослова ц. св. Климента в Охриде);

- 7-й «Слышаша пастыриеангелов поющих плотское Христово пришествие…» — Рождество Христово (церковь св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 8-й «Боготечную звездуузревше волсви, тоя последоваша зари…» — скачущие на конях волхвы, узревшие Вифлеемскую звезду (церковь св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 9-й «Видеша отроцы халдейстиина руку Девичу, Создавшаго рукама человеки… » — поклонение волхвов (церковь св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 10-й «Проповедницы Богоноснии бывше волсви…» — путешествие волхвов (церковь св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 11-й «Возсиявый во Египте просвещение истины…»— бегство в Египет (церковь Пантократора в Дечанах);

- 12-й «Хотящу Симеонуот нынешняго века претавитися прелестнаго…» — Сретение (церковь Пантократора в Дечанах);

- 13-й «Новую показа тварьявлься Зиждитель, нам от Него бывшим… » — Христос благословляет, под ним лики всех святых (трапезная Великой лавры на Афоне);

- 14-й «Странное Рождество видевше, устранимся мира…»— Богоматерь с младенцем, Ей предстоит лик преподобных (икона «Похвала Богоматери с Акафистом» из Успенского собора Московского Кремля);

- 15-й «Весь бе в нижних, и вышних никакоже отступи неописанное Слово…» — Христос в небесах благословляет апостолов и людей (ц. св. Николая Орфаноса в Фессалонике);

- 16-й «Всякое естество Ангельскоеудивися, великому Твоего вочеловечения делу…»— Христос благословляет среди ангельских ликов (капелла св. Григория Богослова церковь св. Климента в Охриде);

- 17-й «Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя, видим о Тебе Богородице…» — Богородица с младенцем в окружении «витий» (ораторов) (капелла св. Григория Богослова церковь св. Климента в Охриде);

- 18-й «Спасти хотя мир…» — Расскрывается тема вольных страданий. Например, Христос, беседующий с апостолами, идет по горам. В средневековых памятниках обычно или «Сошествие во ад», напр., в церкви св. Димитрия Маркова монастыря, или «Христос во славе», напр., в церкви Пантократора в Дечанах);

- 19-й «Стена еси девамБогородице Дево, и всем к Тебе прибегающим… »— Богородица с младенцем в окружении дев (церковь св. Димитрия Маркова монастыря);

- 20-й «Пение всякое побеждается спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих…»— Христос на престоле в окружении ангелов благословляет, внизу святители и преподобные (церковь св. Димитрия Маркова монастыря);

- 21-й «Светоприемную свещу , сущим во тьме явльшуюся, зрим святую Деву…» — Богородица с Младенцем (или свечой) на облаке, вокруг нее блистает свет, в пещере коленопреклоненные люди, взирающие на нее (церковь св. Димитрия Маркова монастыря);

- 22-й «Благодать дати восхетев долгов древних…» — Христос раздирает хартию с письменами рукописания Адама (церковь св. Димитрия Маркова монастыря);

- 23-й «Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко одушевленный храм Богородице…» — Богородица с Младенцем, вокруг нее поющие архиереи, священники, диаконы (капелла св. Григория Богослова церковь св. Климента в Охриде);

- 24-й «О Всепетая Мати..» — Богородица с Младенцем, вокруг Нее цари, священники, архиереи, преподобные (трапезная Великой лавры на Афоне).

Уже в палеологовскую эпоху сложилась устойчивая традиция историзованного иллюстрирования 23-го и 24-го икосов (в русской традиции 12-го икоса и 13-го кондака), а иногда и др. икосов 2-й половины Акафиста Богородице либо проимия (зачин, вступление) «Взбранной Воеводе… ». В таких иллюстрациях изображалась сама служба А. Богородице с литией или поклонением иконе Божией Матери, что отражало реальные константинопольские процессии с иконами Богоматери. Эта традиция распространилась в иллюстрациях к Акафисту Богородице уже в кон. ХIII-ХIV в.

В циклах Акафиста Богородице палеологовской эпохи 2-й проимий иллюстрировался сравнительно нечасто, но уже в это время сложилось 2 основных иконографических типа: образ Богоматери или лития с иконой Богородицы, а также изображение осады Константинополя, включавшее элементы осад города разных лет. Этот второй тип иллюстрирования проимия привился и на Руси и известен по росписям XVI-XVII вв., а также по некоторым иконам XVII в.: Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве, кон. XVI в.; Успенского собора Московского Кремля, 1642-1643 гг.; церковь Ризположения Московского Кремля, 1644 г.; Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, 1641 г.; «Благовещение с Акафистом» из церкви Св. Троицы в Никитниках (Москва), 1659 г.

Т. Н. Михельсон высказывала предположение, что начиная с ХV в. в памятниках московской школы при изображении осады в Акафисте Богородице могла сложиться традиция сопоставления авар с монголо-татарами и Константинополя с Москвой.

Список используемой литературы :

Источник