Что значит подавляет секрецию

Процессы регуляции секреторной функции желудка складываются из двух противоположных воздействий: возбуждающих и тормозных.

Базальная желудочная секреция происходит при отсутствии всех видов стимуляции. Ее колебания отражают суточный циркадный ритм секреции, которая максимальна вечером (в 23 часа) и минимальна утром (от 5 до 11 часов). Это свидетельствует о ее зависимости от тонуса блуждающего нерва, а также связано с секрецией мелатонина синтезирумого как в шишковидной железе, так и в клетках APUD-системы. На базальную секрецию оказывают:

— стимулирующее действие — гистамин, ацетилхолин, гастрин, кальций, энкефалины;

— подавляющее (ингибирующее) влияние — соматостатин, кальцитонин, глюкагон, дофамин, вазоактивный пептид, норадреналин, простагландины.

Выраженность базальной секреции уменьшается после ваготомии, при приеме лекарственных средств — ингибиторов холинорецепторов (антихолинергических препаратов), блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов и протонового насоса.

Существует мнение, что контроль базальной секреции соляной кислоты осуществляется панкреатическим полипептидом, который на определенных этапах пищеварения стимулирует, а затем угнетает выделение сока поджелудочной железой и потенцирует эффекты секретина. Концентрация панкреатического полипептида увеличивается через 3 минуты после приема пищи.

Регуляция пищеварительной стадии секреции является сложным процессом, который в разные фазы контролируется различными факторами, оказывающими стимулирующее или тормозящее действие.

Важно подчеркнуть, что момент перехода от базальной секреции к стимулированной сопровождается увеличением потребления кислорода париетальными клетками, который необходим для образования и секреции ионов водорода соляной кислоты.

Наиболее выраженными пищевыми стимуляторами желудочной секреции являются:

— мясные экстракты;

— аминокислоты;

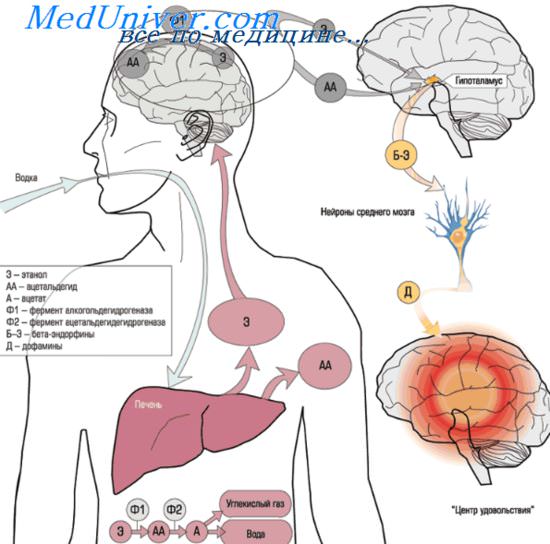

— спирты.

Торможение секреции желудочного сока

Основными факторами, угнетающими секрецию желудочного сока, являются:

— ацидификация (повышение кислотности) антрума и двенадцатиперстной кишки;

— состав принятой пищи;

— нервная система.

Главным физиологическим механизмом угнетения секреции желудочного сока является понижение кислотности антральнои части желудка. Выявлено, что уменьшение рН до 1,0-1,5 в этой части приводит к прекращению секреции соляной кислоты. Это является в основном результатом ингибирования высвобождения гастрина. Данный механизм лежит в основе саморегуляции значений рН желудочного содержимого. Также при снижении рН ниже 2,5 в двенадцатиперстной кишке выявляется аналогичный эффект. В норме уменьшения кислотности до таких значений не бывает, так как соляная кислота в небольших порциях достаточно быстро нейтрализуется щелочным кишечным соком.

Но при гиперсекреции (повышенной секреции) соляной кислоты это становится возможным. Подчеркнем, что торможение высвабождения соляной кислоты является приспособительным (компенсаторным) механизмом.

Состав химуса, который перешел в дуоденум, оказывает неоднозначное влияние на желудочную секрецию и зависят от:

— кислотности (рН) химуса;

— его состава и осмотического давления.

Продвижение химуса к дистальным отделам желудка и его переход в двенадцатиперстную кишку стимулирует секрецию гастроинтестинальных гормонов, которые оказывают тормозящее влияние на выработку соляной кислоты и протеолитических ферментов. Действие гормонов осуществляется двумя путями:

— эндокринным — секретированные в различных клетках соединения поступают в кровяной русло и, достигая определенных клеток желудка, ингибируют их функциональную активность;

— ларакринным — биологически активные соединения (биогенные амины, гормоны) оказывают свое действие на клетки, расположенные в непосредственной близости от места их секреции, т.е. они не всасываются в кровь.

Отметим, что механизм действия ряда соединений (гастрон, бульбогастрон, секретин, холецистокинин, энтероглюкагон), угнетающих секрецию желудочного сока, связан с ингибиторованием секреции и/или синтеза гастрина.

Большое влияние на выраженность секреции имеет состав химуса, поступающего в двенадцатиперстную кишку. Значительное количество липидов (жиров) оказывает тормозящее влияние на секрецию желудочных желез, что может быть связано с:

— его рефлекторным влиянием;

— образованием в EC1 клетках двенадцатиперстной кишки энтерогастрона.

Угнетающее влияние нервной системы на секрецию желудочного сока наблюдается при стимуляции:

— на определенном этапе процесса пищеварения блуждающего нерва, вызывающего секрецию вагогастрона;

— симпатической нервной системы, что приводит к стимуляции адренорецепторов эндогенными стимуляторами — норадреналином и адреналином.

Именно со стимуляцией симпатического отдела вегетативной нервной системы и связано торможение секреции желудочного сока при стрессах:

— эмоциональном;

— болевом и т.д.

Важно отметить значительное влияние на функциональную активность желез желудка высшего отдела центральной нервной системы — коры больших полушарий головного мозга, а также условий, в которых происходит прием пищи.

Таким образом, при участии нервных и гуморальных механизмов регуляции секреции желудочного сока происходит корректировка активности желудочных желез, что обеспечивает соответствие желудочной секреции количеству и качеству принятой пищи. Это создает предпосылки для развития оптимальных условий, необходимых для полноценного гидролитического расщепления питательных веществ в желудке и тонкой кишке.

Источник

Средства, понижающие секрецию соляной кислоты (ч. 1)

Средства, понижающие секрецию соляной кислоты в париетальных (обкладочных) клетках желудка, называются антисекреторными.

Преферанская Нина Германовна

Доцент кафедры фармакологии института фармации им. А.П. Нелюбина Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), к.фарм.н.

Активность париетальных клеток, вырабатывающих соляную кислоту, контролируется рядом биологически активных веществ. Важное место среди них занимают ацетилхолин, гистамин, гастрин.

На базолатеральной мембране клетки локализованы рецепторы данных медиаторов: М3–холинорецепторы, Н2–гистаминорецепторы и холецистокининовые ССКв–рецепторы, стимуляция которых приводит к усилению желудочной секреции.

Существуют три фазы запуска секреции соляной кислоты. Начальная фаза — «мозговая», активируется условно-рефлекторно при раздражении дистантных рецепторов, возбуждаемых не столько мыслями о еде, раздражителями, формирующими аппетит, сколько видом, запахом и вкусом пищи. Импульсы, возникающие в центральной нервной системе (ЦНС), через холинергические волокна блуждающих нервов (парасимпатического отдела) достигают желудка. Нейронами выделяется медиатор ацетилхолин, действующий на париетальные клетки не только прямо, но и опосредованно.

Прямой путь действия ацетилхолина осуществляется за счет взаимодействия медиатора с М3–холинорецепторами на базолатеральной мембране гландулоцитов и стимуляцией энтерохромаффиноподобных клеток желудка. Энтерохромаффиноподобные клетки дна желудка являются источником гистамина.

Непрямой путь действия ацетилхолина связан с воздействием на специализированные клетки слизистой желудка, которые вырабатывают гастрин и гистамин. В результате паракринные клетки, локализованные в основном в пилорической части желудка, выделяют гистамин, а в антральном отделе G–клетками желудка выделяется гастрин. Гистаминпродуцирующие клетки находятся в фундальной части желудка. Рецепторы для гастрина на гистаминпродуцирующих и обкладочных клетках. При действии гастрина повышается активность декарбоксилазы гистидина, превращающей его в гистамин.

Вторая фаза — «нейрогуморальная», начинается при попадании пищи в желудок. Растяжение желудка усиливает выделение гистамина и гастрина. Секреция гистамина стимулируется кальцием (Са 2+ ), внутриклеточная концентрация которого повышается и увеличивается образование цАМФ. Ключевую роль в регуляции секреции соляной кислоты играет гистамин, представляющий собой паракринный фактор. Гистамин выделяется в межклеточную жидкость, действует местно и оказывает влияние на функции расположенных вблизи него клеток. Активация кальциевых каналов приводит к увеличению продукции кислоты протонной помпой. Энергозависимый ионный насос переносит ион водорода в просвет желудочной железы на внешнюю сторону секреторной цитоплазматической мембраны, а ион калия устремляется в париетальную клетку.

Фермент Н + /К + -аденозинтрифосфатаза (Н + /К + -АТФаза — протонный насос) отвечает за секрецию водородных ионов в апикальной секреторной мембране париетальных клеток слизистой оболочки желудка. На перенос ионов хлора влияет как градиент концентрации этих ионов между плазмой крови и желудочным соком, так и разность электрических зарядов по обе стороны слизистой оболочки желудка. Выход ионов водорода (Н + ) и хлора (Cl¯) в полость желудка образует соляную кислоту (HCl).

Третья фаза — «кишечная», происходит при попадании пищи в 12-перстную кишку, что вызывает высвобождение холецистокинина из поджелудочной железы. Холецистокинин приостанавливает движущую активность желудка, сокращает привратник желудка и блокируют секрецию соляной кислоты.

Повышенная секреция желудочного сока может привести к повреждению стенки желудка, возникновению пептических язв, что служит причиной развития язвенной болезни желудка или 12–перстной кишки, гиперацидного гастрита, рефлюкс-эзофагита и других заболеваний. Раздражение уже имеющихся язв вызывает спазм мышц желудка и болевой синдром.

К препаратам, понижающим секреторную функцию желудка и уменьшающим выработку соляной кислоты, относят холиноблокаторы, гистаминоблокаторы, синтетические простагландины и ингибиторы протонной помпы (протонного насоса).

Блокаторы холинорецепторов подразделяются на:

- селективные М1–холиноблокаторы — Пирензепин (Гастроцепин);

- неселективные М1,2,3–холиноблокаторы — Атропин, Платифиллин и комбинированный препарат белладонны (красавки) — Бесалол, состоящий из экстракта листьев белладонны и фенилсалицилата;

- ганглиоблокаторы, блокаторы Мn–холинорецепторов ганглиев вегетативной нервной системы — Азаметония бромид.

М-холиноблокаторы растительного происхождения: атропин, платифиллин и препараты красавки, относятся к препаратам неизбирательного типа действия. М-холинолитики являются одними из давно используемых препаратов для снижения секреции желудка. Однако глубокой блокады секреции при их введении добиться не удается, поэтому их назначают в качестве дополнения к основному лечению антацидами и диетами. Кроме того, препараты группы атропина имеют ряд нежелательных эффектов: сухость во рту, тахикардия, нарушение аккомодации. Не имеющий такого количества недостатков платифиллин менее эффективен. Холиноблокаторы рациональнее применять перед сном с целью воздействия на ночную секрецию соляной кислоты, которая особенно усиливается при язвенной болезни.

Бесалол (Besalol) — комбинированный препарат, содержащий экстракт красавки и фенилсалицилат. Экстракт красавки, блокируя М–холинорецепторы, снижает секрецию слюнных и бронхиальных желез, а также желез желудка, расслабляет тонус гладкомышечных органов. Фенилсалицилат не распадается в кислой среде, а расщепляется в щелочной среде тонкого кишечника на фенол и салициловую кислоту. На слизистую оболочку желудка препарат не оказывает раздражающего действия, не вызывает дисбактериоза. Образовавшаяся салициловая кислота оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Действующие вещества препарата оказывают не только холиноблокирующее, антисекреторное, противовоспалительное и антисептическое действие, но и проявляют спазмолитический и болеутоляющий эффекты.

Препарат применяется при легких формах заболеваний для лечения ЖКТ (энтерит, колит, энтероколит), а также мочевыводящих путей (цистит, пиелит, пиелонефрит).

Азаметония бромид — ганглиоблокатор, хотя и обладает антисекреторным эффектом, но в медицинской практике с этой целью не используется, т.к. существуют препараты избирательного действия, обладающие меньшими побочными эффектами.

Пирензепин (Pirenzepine)/Гастроцетин является наиболее эффективным селективным препаратом среди М–холинолитиков. Форма выпуска: табл. 0,025 мг; 10 мг амп. с растворителем по 2 мл. Препарат избирательно блокирует М1-холинорецепторы на уровне интрамуральных ганглиев и выключает стимулирующее влияние блуждающего нерва на желудочную секрецию.

При применении препарата улучшается микроциркуляция слизистой желудка за счет расширения кровеносных сосудов, подавляется интрагастральный протеолиз (процесс ферментативного разложения белков), стимулируется желудочное слизеобразование, повышается устойчивость клеток слизистой оболочки желудка к повреждению, оказывает тем самым гастропротективное и противоязвенное действие. Максимальная концентрация в плазме крови создается через 3–4 часа. В небольшой степени Пирензепин снижает секрецию слюнных желез, что проявляется сухостью во рту. Побочные эффекты у пирензепина проявляются реже, чем у неселективных холиноблокаторов, т.к. он не влияет на рецепторы миокарда (М2-холинорецепторы) и гладкой мускулатуры (М3-холинорецепторы).

Препарат не проходит ГЭБ и плаценту, поэтому его можно назначать кормящим матерям. Противопоказан в первом триместре беременности. С осторожностью используют у пациентов с глаукомой и гипертрофией предстательной железы. При быстром субъективном улучшении не следует прекращать прием из-за возможного ухудшения состояния. При в/в введении необходимо следить за состоянием сердечно-сосудистой системы. Однако по кислотоблокирующим свойствам пирензепин сильно проигрывает не только ингибиторам протонного насоса, но и Н2-гистаминоблокаторам.

БЛОКАТОРЫ Н2-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Механизм действия гистамина состоит в стимулировании гистаминовых рецепторов клеток различных органов. Различают два вида гистаминовых рецепторов: Н1 и Н2 (от первой буквы Histaminum). Возбуждение Н1-гистаминовых рецепторов приводит к сокращению мышц бронхов, желудочно-кишечного тракта, матки, расширению мелких кровеносных сосудов. Препараты, блокирующие Н1-гистаминорецепторы, применяются в медицинской практике в качестве антигистаминных, противоаллергических средств. При возбуждении Н2-гистаминовых рецепторов наблюдается усиление секреции желудочного сока, а также повышается его кислотность. Н2-гистаминовые рецепторы локализуются в железах желудка, в париетальных клетках. Считают, что при язвенной болезни желудка и гиперацидном гастрите (повышенной кислотности) активность Н2-гистаминовых рецепторов резко повышена. Гистаминоблокаторы блокируют Н2-гистаминовые рецепторы и тем самым подавляют черезмерную секрецию желудочного сока и уменьшают его кислотность, что благоприятно сказывается при лечении кислотозависимых заболеваний. Данные препараты вызывают «синдром рикошета», их нельзя резко отменять из-за резкого усиления выработки соляной кислоты. Для лечения хеликобактерной инфекции применять препараты не рекомендуется.

Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов различают по поколениям:

- первое поколение — Циметидин (Нейронорм) — в настоящее время не выпускается и не применяется;

- второе поколение — Ранитидин (ТН «Зантак», табл. 150 мг, 300 мг, табл. шип. 150 мг/300 мг; ТН «Ацилок», табл. 150 мг, табл. 300 мг, р-р д/инъек. 25 мг/мл, амп. 2 мл для в/м и в/в введ.; ТН «Ранисан», табл. 75 мг/150 мг);

- третье поколение — Фамотидин (ТН «Квамател», табл. 20 мг, 40 мг, пор. лиофилиз. 20 мг д/приг. р-ра; ТН «Фамосан», табл. 20 мг, 40 мг).

Ранитидин (Ranitidinum) — подавляет секрецию желудочного сока на 70%, обладает длительным действием (более 12 часов), поэтому обычная дозировка — 1 табл. (0,150) применяется 2 раза в день, таблетки по 300 мг — 1 раз на ночь. При применении препарата уменьшается объем и кислотность желудочного сока. Максимальная концентрация достигается через 2 часа. Препарат проходит через гистогематические и плацентарный барьеры, плохо ГЭБ. Определяется в грудном молоке. Период полувыведения составляет 2–3 часа.

Важно! Основными нежелательными эффектами препарата являются аллергические реакции (в виде покраснения и зуда), головокружения, сухость во рту.

В детском возрасте разрешен к применению с 12 лет, для лечения пептической язвы используют 2–4 мг/кг 2 раза в сутки. При применении препарат может вступать в многочисленные реакции лекарственного взаимодействия, повышая концентрацию в крови и усиливая токсичность других лекарств.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщило о выявлении потенциального канцерогена в препарате «Ранитидин». Дискутируется вопрос об отзыве препарата с фармацевтического рынка из-за содержания в нем канцерогенного вещества N–нитрозодиметиламина (NDMA), который попадает в препарат из субстанции некоторых компаний-производителей. Однако последними исследованиями были выявлены низкие уровни NDMA, и в настоящий момент проводится оценка риска для пациентов.

Фамотидин (Famotidinum) оказался более эффективным. Препараты третьего поколения отличаются способностью блокировать желудочную секрецию до 80%, подавляют базальную и стимулированную гистамином, гастрином и ацетилхолином продукцию соляной кислоты. Одновременно с увеличением рН снижается активность пепсина. После приема внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 3 часов. Метаболизируется в печени, слабо ингибирует оксидазную систему цитохрома Р 450. Т½ составляет 4 часа. Элиминация в основном происходит через почки, 40% препарата выводятся с мочой в неизменном виде. Продолжительность действия препарата при однократном приеме зависит от дозы и составляет от 12 до 24 часов. Риск развития лекарственного взаимодействия значительно ниже, чем у Ранитидина.

Препарат отпускается по рецепту!

Важно! У препарата побочные эффекты выражены слабо и крайне редки. Он противопоказан при гиперчувствительности, во время беременности и кормлении грудью. Во время лечения препаратом могут возникать сухость во рту и кожи, потеря аппетита, сонливость, повышенная утомляемость, головная боль, мышечные боли, аллергические реакции. Детям назначать препарат не рекомендуется, с осторожностью применяют его при нарушениях функции печени. В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспортом и других занятий, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты реакции.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ ПРОСТАГЛАНДИНОВ

Мизопростол (Misoprostolum) — ТН «Сайтотек», табл. 200 мкг (0,2 мг) — применяют для лечения эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки, возникших в результате приема лекарственных средств, обладающих ульцерогенным действием (например, НПВС, ГКС). Этот препарат оказывает угнетающее влияние на секрецию соляной кислоты, защищает слизистую оболочку ЖКТ от воздействия разнообразных раздражителей, оказывая при этом цитопротекторное действие, стимулирует секрецию слизи и гидрокарбонатов, усиливает кровоток и предупреждает образование язв в ЖКТ.

Важно! Препарат противопоказан при беременности. Побочные эффекты: головная боль, схваткообразные боли в животе, тошнота, диарея, маточные кровотечения (более подробно об этом препарате мы расскажем в статье об гастропротекторах).

Источник