Типы русского письма

Тип письма – это его графический характер, общепринятый в то или иное время. Для обозначения графического характера отдельной буквы обычно используют термин начерк. А почерк – это индивидуальные, присущие тому или иному писцу особенности письма.

В русской кириллической письменности, начиная с XI века, можно выделить три основных типа письма: устав, полуустав и скоропись. Расскажем об их основных особенностях.

Устав

Наиболее древний тип русского письма, характерный для XI–XIII вв. Создан по образцу византийского унциала (торжественного, каллиграфического письма). Многие исследователи разделяют устав на древнейший (XI – начало XII века) и поздний (XII–XIII вв.; некоторые ученые расширяют эти рамки до XIV века включительно). После XIII–XIV вв. устав не исчез, но стал употребляться редко, обычно в торжественных и дорогих книгах. Даже в XVII в. еще иногда создавались книги, написанные уставным письмом.

Для древнейшего устава характерны следующие признаки:

- у букв нет наклона, их вертикальные линии перпендикулярны строке;

- написание букв геометрично, размеры пропорциональны, прямые линии и округления правильные;

- формы большинства букв приближены к квадрату;

- вертикальные линии наиболее толстые, округления и горизонтальные перекладины – тоньше;

- буквы почти никогда не выходят за пределы строки (исключение составляют «рцы», «ижица», «шта» и др.);

- буквы в словах не соединены между собой, расстояние между ними примерно одинаковое, слова в тексте не отделены друг от друга;

- в текстах мало сокращений, титла и выносные буквы встречаются редко.

Но уже с XI столетия (т. е. еще в древнейшем периоде!) в уставном письме наблюдаются разной степени «отклонения» от этой геометричной строгости. Буквы в некоторых текстах имеют небольшой наклон, их линии относительно часто выступают за пределы строки; форма букв вытянутая, она приобретает очертания не квадрата, а вертикального прямоугольника; одни и те же буквы имеют разные начерки. Эти признаки со временем встречаются все чаще, особенно в позднем уставе.

Наряду с уставом в письменных памятниках встречаются надписи беглыми почерками, в которых многие ученые находят сходство с более поздними типами письма.

Особо стоит выделить бытовое письмо (берестяные грамоты). В их графике есть сходство с уставом, но имеется и множество отступлений от него. В текстах на бересте исследователи видят прототип полуустава и скорописи.

Работа с уставом требовала от писцов много времени: каждую букву приходилось выписывать ровно и тщательно, правильно чередовать тонкие и толстые линии, соблюдать пропорции и т. д. Между тем развитие делопроизводства приводило к тому, что писцы, трудившиеся в этой сфере, все чаще сталкивались с необходимостью ускорить процесс письма. В результате они все больше отступали от строгих правил устава, стремясь не к красоте букв, а к быстроте их написания.

Полуустав

Именно писцы, работавшие с деловыми документами, создали полуустав — тип письма, сочетавший в себе четкость букв с их относительной простотой. Сфера его употребления скоро вышла за рамки делопроизводства: полуустав использовался также при создании и переписывании летописей и многих других текстов светского и церковного характера.

Время преобладания этого типа письма — примерно с XIV по XV в.

Основные признаки полуустава:

- буквы часто пишутся с наклоном;

- в написании букв исчезает геометричность и строгая соразмерность;

- принятое прежде чередование толстых и тонких линий нарушается;

- начерк многих букв изменяется;

- в текстах появляется разделение на слова и фразы;

- количество сокращений и выносных букв увеличивается.

Полуустав использовался и позже XV века, даже в то время, когда на Руси уже появилось книгопечатание, а преобладающим типом письма стала скоропись. Дело в том, что книгопечатание далеко не сразу нарастило большие объемы, поэтому не могло в полной мере удовлетворить спрос на книги. И книги продолжали создаваться вручную, причем скоропись для этого не всегда подходила: она зачастую была малопонятной и затрудняла чтение. Поэтому и в XVI–XVII вв., и даже иногда в XVIII столетии переписчики книг в своей работе использовали полуустав.

Между тем в сфере делопроизводства требовалось еще больше ускорить процесс создания документов. При этом деловые тексты (в отличие от религиозных) имели прикладной, «земной» и сиюминутный характер. Из-за отсутствия сакральности в деловой сфере было легче пожертвовать красотой и традициями письма.

Скоропись

В XV веке появляется скоропись. C XVI–XVII вв. она становится преобладающим типом письма.

- письмо свободное, размашистое;

- буквы утратили пропорциональность и геометричность, имеют много округлений, изогнутых линий, крючков;

- элементы букв и целые символы часто выходят за пределы строки;

- соседние буквы могут быть соединены между собой; становятся широко распространенным явлением лигатуры (два знака «сливаются» в один, утрачивая при этом некоторые свои элементы);

- одна и та же буква имеет множество разнообразных начерков (иногда вплоть до неузнаваемости), причем такое наблюдается даже в текстах, созданных одним писцом;

- в текстах много сокращений и выносных букв;

- более определенным становится раздельное написание слов;

- становятся хорошо заметными индивидуальные особенности почерков писцов.

В XVI–XVII вв. скоропись стала преобладать в делопроизводстве. Она также потеснила полуустав в сфере создания рукописных книг с литературными текстами (но церковные тексты все так же записывались полууставом и даже уставом).

С конца XVIII в. скоропись меняется в сторону упорядоченности. Она становится менее размашистой, начерки букв стремятся к относительному единообразию, выносные буквы исчезают. В XIX веке сформировалось русское «гражданское» упорядоченное письмо.

Скобелкин О. В. Русская палеография. — Воронеж, 2005.

Черепнин Л. В. Русская палеография. — М., 1956.

Лёвочкин И. В. Основы русской палеографии. — М., 2003.

Источник

Устав (шрифт)

Уста́в или уставное письмо — почерк с чётким угловато-геометрическим рисунком, при котором буквы пишутся в строке, с малым числом выступающих вниз и вверх элементов и большей частью раздельно друг от друга. Медленное и торжественное письмо тщательного каллиграфического исполнения, с малым числом сокращений. В русском языке этот термин применяется к различным письменностям:

- к кириллице (чаще всего) и к глаголице;

- к греческому почерку византийских времен;

- иногда и в других случаях: например, могут упоминать и противопоставлять скорописные японские иероглифы и уставные.

В палеографическом значении термин «устав» употребляется с XIX века, первоначально только по отношению к кириллице. Название связано со сферой применения этого письма: в «высокой» церковной литературе «уставнымъ словенскимъ языкомъ».

Содержание

Греческий устав

Греческий устав (в другой терминологии — младший унциал) — маюскульный (одними заглавными буквами) почерк середины I — начала II тысячелетия н. э., первоначально наклонный, но к X веку выпрямившийся. На его основе были созданы готское письмо и кириллица.

Греческий устав обычно выделяется в отдельную категорию в русской терминологии [1] , хотя часто его объединяют с унциальным письмом более древнего периода. В некоторых европейских языках устав и унциал (равно как полуустав и полуунциал) вообще называют одним и тем же словом.

|  |  |

Кирилловский устав

Устав — древнейшая форма кириллицы, характерная для древнейших рукописей. Первоначальный кирилловский устав в точности повторял начертания унциального (уставного) письма греческих литургических книг того же времени (IX—XI вв.) — в частности, среди древнейших памятников встречается такое же наклонное начертание букв, как и в византийском уставе [2] . Позже кирилловский устав эволюционировал самостоятельно.

Некоторые древнейшие памятники уставного письма (на пергамене):

В древнем уставе пропорции букв приближались к квадрату (со временем заменявшемуся вытянутым вверх прямоугольником), разделение текста на слова отсутствовало. Различают древний собственно устав (до XIV века) и новый устав — с XV по XVII век (по преимуществу на бумаге; впрочем, не все авторы согласны с такой терминологией — некоторые считают новый устав разновидностью полуустава [3] ).

|  |

|

Уставное письмо довольно рано начало переходить в более беглые почерки: появляется наклон, учащаются выступающие за пределы строки части букв, развивается система сокращений. На смену уставу приходит полуустав (иногда выделяют также переходные виды почерка: маюскульный курсив, переходную скоропись и др. [4] ).

Как типографский шрифт устав использовался (и используется) только в ученой литературе, тогда как церковная традиционно применяет полуустав. Известно издание Остромирова евангелия, набранное в 1843 году специально изготовленным шрифтом, имитирующим почерк рукописи. В публикациях древнейших памятников письменности с конца XIX века и до конца эпохи металлического набора часто применялся характерный мелкий уставный кириллический шрифт с очень тонкими горизонтальными линиями (которые в репринтах часто не пропечатываются, и в результате буквы И/Н/П или Е/С приходится различать только по контексту). В настоящее время разработано довольно много компьютерных уставных гарнитур, воспроизводящих почерки разных мест и времен. Типографские варианты устава обычно различают прописные и строчные буквы.

Глаголический устав

В глаголице к уставу относят как древнейшие почерки (Киевские листки), так и образцы поздней хорватской угловатой глаголицы, в том числе и типографской.

Источник

Образы русского письма. Устав

История русского письма начинается с устава . Именно уставом были написаны первые русские книги, благодаря которым Русь была просвещена светом христианства и вступила в пространство мировой культуры и цивилизации. Устав – письмо старейшей датированной русской книги Остромирова Евангелия (ОСРК, F.п.IV.5), переписанной дьяком Григорием в 1056 – 1057 гг. для новгородского посадника Остромира. Распознать этот древнейший тип кириллического письма можно по его характерным особенностям: геометричности и сложности начертаний, стремлению к симметричности и фундаментальности, малому количеству сокращений 1 и надстрочных знаков.

В основе графики славянского устава лежит греческое письмо – унциал 2 . Близость устава и унциала была подмечена учеными ещё в первой четверти XIX в., когда на неё указал немецкий историк письма А. Шольц, изучавший греческие рукописи. С сер. XIX в. и в русской палеографии, которая тогда ещё только делала свои первые шаги, в альбомах и исследованиях, отмечается связь этих типов письма.

То что греческое письмо стало графической основой для славянского устава представляется очевидным. Византийская культура, к которой принадлежали в том числе и сами просветители славян свв. Кирилл и Мефодий, стала материнской для всей книжной культуры славян. Из этого источника черпались и формы, и образы, и содержание. К греческому письму «Империи ромеев» (Византии) восходят и славянские алфавиты: глаголица и кириллица 3 . Однако, сама история древнейших форм славянского устава в их отношении к греческому унциалу всё ещё требует исследования. Новейшую, и наиболее подробную реконструкцию этого процесса предложила московская исследовательница Е.В. Уханова в 2007 г. По её мнению, началом пути, приведшего к возникновению славянского устава, стало появление в греческом книжном письме той разновидности унциала, которую ученые называют «палестинской». Названа она так потому, что возникла в VIII в. в монастырях Палестины, бывших тогда великими центрами просвещения в Византийской империи. «Палестинская» разновидность унциала стала более быстрым письмом по отношению к существовавшему до неё классическому «библейскому» унциалу (см., например, Синайский кодекс IV в.), что определялось её отличиями от «библейского» унциала: узкими, прямоугольными пропорциями букв и наличием у них наклона (см. например, Вашингтонский кодекс – Smithsonian institution. Freer gallery of Art). Позже, в IX в., в столице Византии Константинополе, в его самом значительном Студийском монастыре на основании «палестинского» унциала возникает ещё одна новая разновидность этого типа письма. Главным её отличием становится отказ от наклона в написании букв. В Константинополе же возникает и столичная версия наклонного унциала, отличающаяся от «палестинской» разновидности более вытянутыми пропорциями, стремлением к заострению петлевидных элементов букв и пресечению линий под острыми углами. Уже во второй половине IX в. возникает еще одна форма наклонного унциала. По всей видимости, она сформировалась в провинциальных византийских монастырях и характеризовалась мелким форматом письма и тенденцией к украшению мачт и перекладин 4 отчеркиваниями и крючками.

Е.В.Уханова считает, что такие особенности разновидностей унциала, как наклон вправо, вытянутые пропорции букв, широкие расстояния между ними, некоторые характерные начертания письменных знаков в той или иной степени прослеживаются в письме древнейших памятников письменности южных славян (таких, как Супрасльская Минея, Македонский кириллический листок, Листки Ундольского и другие рукописи). Что касается уставного письма древнерусских рукописных книг, то оно, наоборот, восходит к более поздним разновидностям унциала, в первую очередь, к «литургическому уставу», сложившемуся в X в.под влиянием проявившихся с конца IX в. тенденций к возвращению монументальных форм «библейского» унциала и усилению декоративности письма (см., например, Евангелие-апракос 995 г. British museum. Cod,Harley 5598). На Руси встречались и южнославянские формы устава. Это было связано с тем, что на первом этапе развития древнерусского книгописания наши писцы «списывали» южнославянские рукописи: переводы с греческого Евангелия, богослужебных книг, а также тексты, созданные самими славянами, жившими на Балканах. Однако, примеры употребления южнославянских форм устава в книгах Древней Руси не многочисленны. Таким образом, в древней Руси было осуществлено формирование собственных типов уставного письма на базе унциала уже на самом раннем этапе существования древнерусской христианской культуры.

В древнерусском письме устав господствует с XI по XIV век. Этот период можно разделить на два этапа: XI-XII вв. и XII-XIV вв.

Ранний русский устав XI-XII вв. в наибольшей степени сохраняет черты «литургического» унциала. Устав этого периода характеризуется близкими величинами длины и ширины букв, нерезкими переходами от относительно толстых линий к относительно тонким, большими расстояниями между буквами.

При этом для древнерусских уставных рукописей XI – XII вв. свойственны и некоторые, графико-орфографические особенности, восходящие к древнеболгарской письменности: использование юса большого и йотованных большого и малого юсов 5 ; обозначение сильного смягчения согласных «н» и «л» посредством добавления к начертанию буквы крюкообразного элемента, отходящего от верха буквы вправо. Эти особенности исчезают из русских рукописей уже к середине XII в.

Классическим примерами раннего русского устава могут служить Остромирово Евангелие (1056-1057 гг.) и Пантелеймоново Евангелие (РНБ Соф.1), созданное на рубеже XII – XIII вв.

В XIII веке начинают происходить изменения графики устава, суть которых заключалась, прежде всего, в упрощении письма и уменьшении требовательности к его эстетическим качествам. В это время становятся допустимыми нарушения симметричности и строгой геометричности начертаний, прежде всего петлевидных элементов, которые ранее были или округлыми или треугольными. Возникают новые несимметричные начертания «ж», появляется так называемое «якорное «е». К концу XIII в. складывается то, что большой знаток древнерусских рукописей и известный ученый-палеограф В.Н. Щепкин назвал «новым стильным почерком». Для позднего русского устава XIII – XIV вв., помимо названных выше новых типов начертаний, характерна большая по сравнению с ранним уставом пропорциональная высота буквы и небольшие межбуквенные расстояния. Важнейшей особенностью этого нового типа устава является такое явление как описанное В.Н.Щепкиным образование общей «сигнальной линии» текста. В «новом стильном почерке» стали использоваться написания, при которых, вследствие сокращения верхних частей букв, подъема их перекладин и «набухания» петель, наиболее важные для распознавания знака части сосредоточились вверху, создавая «сигнальную линию» (см. таб.1-2). Благодаря этому, рукописный текст стал более читаемым.

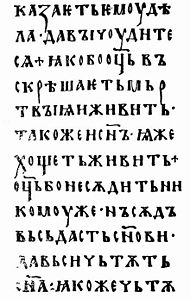

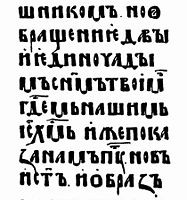

Таб.1. Ранний и поздний устав: фрагменты текстов

Источник