- Александр Пушкин — Отцы пустынники и жены непорочны: Стих

- Анализ стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочны» Пушкина

- Жанр творения

- Тема и основная мысль

- Рифма, размер и язык стихотворения

- «Отцы пустынники и жены непорочны», анализ стихотворения Пушкина

- История создания

- Литературное направление, жанр

- Тема, основная мысль и композиция

- Размер и рифмовка

- Язык, тропы и образы

- Отцы-пустынники

- Основные источники об отцах-пустынниках раннего периода

- «Отцы-пустынники. » — стихотворение Пушкина, в основу которого легла покаянная молитва Ефрема Сирина

- Отцы пустынники и жены непорочны…

- Исторический контекст

- Автор

- О произведении

- Ефрем Сирин и отцы-пустынники

- Кто такие «жены непорочны» в стихотворении Пушкина?

- Что такое «области заочны» и как туда попасть?

- Как выглядит «змея любоначалия»

Александр Пушкин — Отцы пустынники и жены непорочны: Стих

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

Анализ стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочны» Пушкина

Стихотворение А.С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…» было написано поэтом в 1836 года, датировано 22 июля. Лирический настрой в творениях последних лет жизни разжигает интерес читателя к осознанию всего жизненного и творческого пути поэта. В стихах этого времени прослеживаются мотивы смерти, что наталкивает на мысль о предчувствии трагедии. Для стихотворений этого времени характерны оборванные фразы и шетистопный ямб, непривычный для предшествующих творений Пушкина, написанные четырехстопным ямбом.

Жанр творения

«Отцы пустынники и жены непорочны…» относится к духовной лирике. Направление стихотворения трудно определить. В нем автор раскрывает свой внутренний мир, а это характерно для романтизма. Но, в то же время, в произведении присутствует точность в деталях и осознание своих грехов и покаяния в них. Это говорит о том, что автор – реалист.

Тема и основная мысль

Композиция произведения складывается из четырех строф и двух предложений, отличающихся по длине. По смыслу стих делится на 2 примерно одинаковые части: в первой 9, во второй 7 строчек.

В первой строфе Пушкин рассказывает о том, что отцы и жены слагали обращения к Всевышнему в виде молитв. Во второй строфе автор среди разнообразия молитв выделяет молитву покаяния. В последних двух строфах Пушкин практически дословно перепевает молитву пустынника IV века Ефрема Сирина.

Примечание. Молитва с давних времен поется во время Великого поста и относится к покаянным.

Основная тема стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочны…» — значимость искренней молитвы покаяния. Главная мысль, которую хотел передать Александр Сергеевич, заключается в том, что человек, пройдя через страдания и покаявшись в своих грехах, обретает благодать и для него становятся явными отличия добра и зла, которые ранее были невидимы.

Рифма, размер и язык стихотворения

Стихотворение написано шестистопым ямбом, что не совсем характерно для творений Пушкина. Однако подобный размер более напевной и способен лучше передать церковный речитатив. В стихе присутствуют мужские и женские рифмы, рифмовка парная.

Стих написан с применением церковных славянизмов и отдельных слов, которые относятся к православию: смирение, целомудрие , терпение, отцы пустынники, жены непорочны, Великий пост, Владыко, уста, возлетать, падший и т.д.

Содержатся также устоявшиеся церковные словосочетания – жены непорочны, праздность унылая. Присутствуют эпитеты и метафоры.

Сила творения «Отцы пустынники и жены непорочны…» заключается в силе духа покаяния.

Источник

«Отцы пустынники и жены непорочны», анализ стихотворения Пушкина

История создания

Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны» было написано летом 1836 года. Пушкин задумал его как второе в цикле из шести стихотворений, связанных с христианскими мотивами. Пушкин никогда не был религиозен, но в последние годы жизни много размышлял в стихах о вере и покаянии.

Ни одно из стихотворение из цикла не было опубликовано при жизни Пушкина.

Во второй части стихотворения Пушкин перепевает молитву Ефрема Сирина, пустынника четвёртого века, призывавшего к покаянию. Эта молитва издавна читается в дни Великого поста и называется покаянной.

Литературное направление, жанр

Жанр «Отцов пустынников» — духовная лирика. Трудно отнести стихотворение к какому-либо литературному направлению. Зрелый Пушкин – реалист, но не всегда черты реализма проявляются в лирике, которая изображает внутренний мир героя, что характерно для романтизма. И всё-таки определённые черты реализма в стихотворении можно обнаружить. Во-первых, это точность в деталях. Молитва лирического героя почти дословно передаёт церковную молитву. Во-вторых, в стихотворении есть намёк на эволюцию лирического героя. Из всех слышанных молитв он избирает одну, повторяя её чаще других, а дальше осознаёт, что он «падший», кается в собственных грехах, соединяя слова своего сердца со словами живущего века назад пустынника в едином порыве.

Тема, основная мысль и композиция

Стихотворение состоит из четырёх строф и всего из двух неравных по длине предложений, которые не соответствуют смысловому делению стихотворения на части. Первое предложение занимает три строфы. Оно доходит до середины покаянной молитвы, в первой части которой лирический герой перечисляет всё то, от чего хочет избавиться.

Второе предложение совпадает с последней строфой. Это моление о благодати.

Стихотворение по смыслу распадается на две примерно одинаковые части (9 и 7 строчек). Первая строфа о том, зачем отцы пустынники и непорочные жены слагали молитвы. Вторая выделяет среди всех божественных молитв покаянную. Третья и четвёртая строфа – это почти дословный поэтический перепев молитвы. Начало молитвы – обращение к Владыке с просьбой удалить из грешной души злые помыслы, а конец – просьба о дарах Божьих для души.

Стихотворение начинается и заканчивается мотивом открывшегося зрения. Лирический герой говорит, что цель молитвы – возлетать сердцем «в области заочны», то есть невидимые, нематериальные. А когда сам обращается с молитвой к Всевышнему, то просит зреть (увидеть) свои прегрешенья. Так мотив открывшегося благодаря молитве зрения, позволяющего увидеть невидимое, становится основной мыслью стихотворения.

Тема стихотворения – сила искренней покаянной молитвы.

Основная мысль: через страдания и покаяние человек обретает благодать и как будто прозревает, начинает отличать добро и зло. Эта мысль созвучна написанному на 10 лет раньше «Пророку»: «И виждь, и внемли».

Размер и рифмовка

Стихотворение написано шестистопным ямбом. Он более напевный, чем традиционный для Пушкина четырёхстопный, и лучше передаёт церковный речитатив. Женская и мужская рифмы чередуются. Рифмовка парная.

Язык, тропы и образы

Наиболее важны для языка стихотворения церковнославянизмы и отдельные слова, относящиеся к православию: отцы пустынники, жены непорочны, возлетать, заочны, дольний, божественный, священник, Великий пост, уста, падший, Владыко, дух праздности унылой, сокрытый, зреть, прегрешенья, осужденье, смирение, терпение, целомудрие.

Лирический герой просит Бога оградить его от праздности (безделья), любоначалия (желания властвовать), празднословия (болтливости).

Героя умиляет покаянная молитва во время Великого поста. Умиляет – значит приводит к возвышенному и смиренному состоянию, вызывая слёзы, дарующие радость. Умиление – это Божий дар. Умиляться могут только те, кто понял, насколько милосерден Бог к человеческому несовершенству.

Жены непорочны и праздность унылая – устоявшиеся церковные сочетания. Собственно эпитетов три: дни печальные (поста), неведомая сила (молитвы), дольные бури и битвы. Есть сравнения и метафоры: любоначалие называется сокрытой змеёй, благодаря молитве человек взлетает сердцем в «области заочны», молитва укрепляет его «средь дольных бурь и битв». Пушкин обходится минимумом тропов. Сила стихотворения – в воссоздании покаянного духа.

Источник

Отцы-пустынники

Отцы-пустынники — название христианских монахов, отшельников и аскетов периода возникновения монашества в IV—V веках. Используется преимущественно в отношении египетских подвижников, проживавших в Скитской пустыне (Вади-эль-Натрун). Изречения отцов-пустынников вошли в многочисленные сборники («Патерик Скитский», «Изречения отцов», «Книга святых мужей»), известные с VI века.

Отцы-пустынники придерживались анахоретного монашества, то есть проживали в уединённых и пустынных местностях, по возможности чуждаясь всякого общения с другими. Такое движение возникло уже во II веке и, первоначально, было вызвано преследованием первых христиан. Затем появилось уже богословское обоснование, что такой аскетизм есть подражание жизни Иоанна Крестителя в пустыне и сорокадневному посту Иисуса Христа во время его искушения в пустыне, на первый план в отшельничестве вышло стремление к духовным подвигам.

Возникновение данной формы монашеской жизни приписывают преподобному Павлу Фивейскому (умер ок. 341 года), прожившему, по преданию, 91 год в отшельничестве. Подобный пример вдохновил многих христиан, и когда Афанасий Великий в 356 году удалился в Ливийскую пустыню, он нашёл её уже заселённой многочисленными пустынниками.

Основателем и идеологом отшельнического монашества считается Антоний Великий, который с 270-х годов стал отшельником в Фивадской пустыне, а затем около 313 года перешёл на берег Красного моря, где вокруг него появилась монашеская община, а в 356 году на месте его погребения был основан монастырь, получивший впоследствии его имя. Антоний прославился также как обличитель арианства.

Территория Синайского полуострова, где жил Антоний, стала в первой половине IV века местом возникновения многих анахоретских монастырей (из основанных в тот период и действующих в настоящее время монастырь Святой Екатерины стал общежительным). Также в этот период монашеские общины отшельников возникали на берегах Нила в Фивадской пустыне, Тавенисси, Скитской пустыне (располагалась на расстоянии дневного пути от Нитрийской горы, в северо-западной части Египта). Из этих мест в Тавенисси Пахомием Великим был основан первый общежительный монастырь (киновия). Пахомий соединил разрозненные жилища последователей Антония Великого, огородил общину стеной и составил для монахов правила дисциплины и режим дня, основанный на равномерном чередовании труда и молитвы. Для своего монастыря Пахомием был написан первый монастырский устав (318 год).

С этого периода общежительное монашество начинает вытеснять отшельничество и с территории Египта распространяется через Палестину (Евфимиева лавра, лавра Саввы Освященного) до Константинополя. На Западе с трудами отцов-пустынников, в частности с уставом преподобного Пахомия, познакомились после визита в 340 году в Рим Афанасия Великого. С этого времени концепция общежительного монашества, заложенная отцами-пустынниками, начала развиваться и в Западной церкви.

Основные источники об отцах-пустынниках раннего периода

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлететь во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв.

Источник

«Отцы-пустынники. » — стихотворение Пушкина, в основу которого легла покаянная молитва Ефрема Сирина

Приблизительное время чтения: 7 мин.

10 февраля — день памяти преподобного Ефрема Сирина, христианского богослова и поэта IV века, автора самой известной покаянной молитвы. В этот же день мы всегда вспоминаем Александра Пушкина, который в 1836 году на основе этой молитвы написал одно из своих знаменитых стихотворений «Отцы пустынники и жены непорочны…». Почему Пушкин решил создать поэтическое переложение известной православной молитвы? Ответ на этот вопрос, а также подробный анализ пушкинского стихотворения читайте в материале проекта «50 великих стихотворений»!

Отцы пустынники и жены непорочны…

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

Исторический контекст

Лето 1836 года стало последним в жизни Александра Пушкина. Он провел его на даче на Каменном острове под Петербургом. Именно здесь он создал свой последний лирический цикл — «каменноостровский». Поэт не успел опубликовать свои новые стихотворения: они вышли посмертно.

Незадолго до этого, весной, после продолжительной болезни, скончалась мать поэта. Ее последние дни пришлись на заключительную неделю Великого поста, а умерла Надежда Осиповна в день Христова Воскресения, 29 марта. Во время болезни матери поэт сблизился с ней и очень тяжело переживал ее кончину. Пушкин сопровождал ее гроб в родовое имение Пушкиных — Михайловское. Это было последнее посещение поэтом знакового для его творческой биографии места.

В это же время не слишком удачно складывается судьба журнала «Современник», основанного Пушкиным.

На этом фоне Пушкин пишет несколько стихотворений. Три из шести произведений «каменноостровского цикла» написаны на евангельские события. Один из текстов сам поэт назвал «молитвой». Это стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…».

Автор

Русский мыслитель Семен Франк отмечал, что к своей поэтической деятельности Пушкин (1799–1837) относился с подлинно религиозным чувством. В его стихах явственно проступает «религиозное восприятие самой поэзии и сущности поэтического вдохновения».

Пушкин хорошо знал Священное Писание. Несмотря на то, что в его время еще не существовало полного перевода Библии на русский язык, поэт читал ее на французском языке и использовал библейские сюжеты, мотивы и цитаты как в своем творчестве, так и в личной переписке. С самого детства писатель был знаком с православными традициями, посещал церковные службы, а также был внимательным читателем православной богословской литературы.

Несмотря на то, что поэт называл христианство «величайшим духовным переворотом нашей планеты», он пережил кризис и поиски веры. Но после ранения, полученного на дуэли, он исповедался и причастился. «Хочу умереть христианином…» — сказал Пушкин перед смертью, запретив друзьям мстить за себя.

О произведении

Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…» имеет точную дату: 22 июля 1836 года. Оно переложение известной православной молитвы Ефрема Сирина, читаемой в дни Великого поста. Что же заставило Пушкина в июле 1836 года обратиться к великопостной молитве? Главной причиной биографы и литературоведы считают воспоминание поэта о смерти матери в Пасхальное воскресенье 29 марта 1836 года. В тот год 21 июня, день рождения Надежды Осиповны Пушкиной, впервые отмечался как день ее поминовения, и это могло воскресить в памяти ее сына скорбные события. В одном из писем поэта лицейскому товарищу Михаилу Яковлеву от 9 июля Пушкин говорит, что он и его родственники продолжают носить траур.

Стихотворение было опубликовано в первом томе журнала «Современник» за 1837 год уже после смерти Пушкина. Сам поэт в черновике 1836 года дал этому стихотворению заголовок «Молитва». Публикацию сопровозждало факсимиле рукописного текста и прилагаемого к нему рисунка самого поэта, изображающего старца в келье. Журнал готовили к печати друзья Пушкина, которые учли при публикации пожелание императора Николая I: «Государь желает, чтобы эта молитва была там факсимилирована как есть и с рисунком. Это хорошо будет в 1-й книге «Современника».

«Отцы пустынники и жены непорочны. » — одно из стихотворений «каменноостровского цикла» Пушкина, которое сам поэт пометил римской цифрой II. Остальные стихотворения этого цикла: «Подражание италиянскому» (III), «Мирская власть» (IV) и «Из Пиндемонти» (VI) (Стихотворения I и V неизвестны). Сюжеты стихотворений основаны на заключительных главах Евангелий, повествующих о предательстве Иуды Искариота, жертвенной смерти Христа и Его крестных муках. Известный литературовед Вадим Старк высказывает версию о том, что стихотворения цикла написаны «в соответствии с последовательностью событий Страстной недели и их ежегодного поминовения: среда — молитва Ефрема Сирина (в этот день она читается последний раз за Великий пост — ред.) , четверг — возмездие Иуде за предательство, свершенное в ночь со среды на четверг, пятница — день смерти Христа, когда в церкви установленный накануне крест сменяет плащаница».

Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…» делится на две части. Само переложение молитвы составляет вторую часть. Первая — это своеобразное — вступление, в котором автор выражает свое отношение к молитвенному тексту и одновременно подготавливает своего читателя к восприятию молитвенного стиха.

В первой части автор рассуждает не только о той молитве, которую считает исключительной, но и о достоинствах других молитв. По словам князя Петра Вяземского, Пушкин «в последние годы жизни своей был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их».

Здесь же объясняется причина обращения к тексту конкретной молитвы, которая «умиляет» и «падшего крепит неведомою силой».

Вторая часть стихотворения — это поэтическое переложение конкретной молитвы. Герой стихотворения просит оградить его душу от праздности, любоначалия и празднословия. Пушкин пересказывает молитвенные строки в соответствии со своими переживаниями, практически не отступая от канонического текста Ефрема Сирина.

Ефрем Сирин и отцы-пустынники

Стихотворение Александра Пушкина построено на великопостной покаянной молитве преподобного Ефрема Сирина (306—373), христианского богослова и поэта IV века, толкователя Священного Писания, знаменитого учитель покаяния. Приведем целиком текст этой молитвы:

Господи и Владыко живота моего,

дух праздности, уныния, любоначалия

и празднословия не даждь ми,

Дух же целомудрия, смиренномудрия,

терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения

и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков, аминь.

Эта молитва читается во все дни Великого поста, начиная с подготовительной недели Масленицы и до среды Страстной недели (за исключением субботы и воскресенья).

Так как речь идет о молитве преподобного Ефрема, справедливо будет заключить, что «отцами пустынниками» поэт именует отшельников, живших в эпоху расцвета монашества (IV-VI вв.), которые были современниками знаменитого сирийского монаха.

Интересно, что первоначально в тексте Пушкина вместо слов «отцы пустынники» стояло сочетание «святые мудрецы». Так поэт конкретизировал свой выбор: из многих «мудрецов» он останавливает внимание на пустынниках, отшельниках, к числу которых принадлежал и преподобный Ефрем. Все комментаторы пушкинского стихотворения утверждают, что подобное исправление и вся работа над первой частью стихотворения одновременно свидетельствуют о стремлении Пушкина выразить особенное отношение к молитве Ефрема Сирина и о желании передать свое душевное состояние готовности к покаянию.

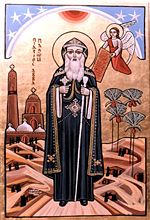

Сохранился пушкинский рисунок к своему стихотворению, где монах-отшельник изображен за зарешеченным окном. По мнению исследователей, композиция рисунка отсылает к биографии самого Ефрема Сирина — создателя молитвы. Однажды его обвинили в краже и посадили в темницу. Здесь он услышал голос, который призывал его к покаянию и исправлению своих жизненных ошибок. Когда Ефрема оправдали и освободили, он удалился в пустыню, где вел подвижническую жизнь.

Кто такие «жены непорочны» в стихотворении Пушкина?

С этим образом чистоты духа тесно связана дата написания стихотворения (22 июля). Это день ежегодной памяти жены-мироносицы Марии Магдалины. С этим христианским праздником вполне могло быть связано употребление в поэтическом тексте «жен непорочных». Также 22 июля в доме Пушкиных было домашним праздником: это были именины Марии Алексеевны Ганнибал — покойной бабушки писателя, а с 1832 года стали отмечать именины старшей дочери поэта — Марии.

Что такое «области заочны» и как туда попасть?

Во второй строке стихотворения («Чтоб сердцем возлетать во области заочны» ) автор акцентирует внимание на роли сердца в молитвенной жизни. Именно оно, непорочное и чистое, может «возлетать» к Господу в «области заочны» — невидимые для простого взора. В заповедях блаженства сказано, что только чистые сердцем Бога узрят (Мф 5 :8). Чистая, сердечная молитва — это вершина духовной жизни. Комментируя текст Пушкина, литературовед Валерий Лепахин отмечал: «Первая цель молитвы — укреплять сердце в борьбе против «дольних», то есть земных, искушений («Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв »)».

Как выглядит «змея любоначалия»

В строках стихотворения Пушкина возникает образ «любоначалия, змеи сокрытой сей », который отсутствует в оригинальной молитве. Грех любоначалия — это желание властвовать над людьми. Стремление людей к власти Пушкин всегда считал пагубным: «Чины сделались страстию русского народа», — писал поэт,.

В заключительных строках поэт говорит о добродетелях — духе смирения, терпения, любви и целомудрия, которые просит Господа оживить в его сердце. Именно эти добродетели молящиеся просят даровать им, читая молитву Ефрема Сирина во время Великого поста.

Источник