- Низкий интеллект: признаки, особенности и интересные факты

- Объективность тестов на уровень IQ

- Признаки низкого интеллекта

- Незрелость мышления

- Рассеянность в беседе

- Неграмотное планирование жизни

- Непостоянная деятельность

- Неумение выслушивать критику

- Неприспособленность к жизни

- Факторы, влияющие на интеллект

- Интересные факты о низком уровне IQ

- Умственная отсталость (олигофрения) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы умственной отсталости (олигофрении)

- Патогенез умственной отсталости (олигофрении)

- Классификация и стадии развития умственной отсталости (олигофрении)

- Осложнения умственной отсталости (олигофрении)

- Диагностика умственной отсталости (олигофрении)

- Дифференциальная диагностика

- Лечение умственной отсталости (олигофрении)

- Прогноз. Профилактика

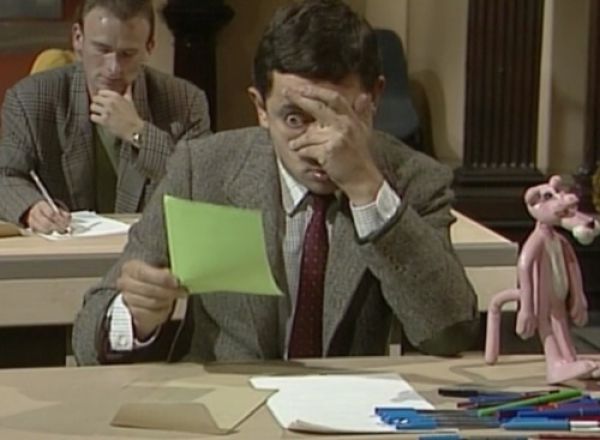

Низкий интеллект: признаки, особенности и интересные факты

- 6 Сентября, 2018

- Психологические термины

- Денис Дмитриев

Под показателем уровня интеллекта обычно подразумевают определенную количественную оценку умственных возможностей человека. Для подобного количественного измерения были придуманы специальные IQ-тесты, самым популярным и значимым из которых считается тест Айзенка. Повсеместная доступность тестирования сегодня позволяет проверить уровень IQ и своевременно выявить признаки низкого интеллекта.

Объективность тестов на уровень IQ

Показатель уровня интеллекта в общем смысле демонстрирует то, насколько широкая картина мира рисуется в мышлении отдельно взятого индивида. Чем обширнее представления человека об устройстве реальности, тем выше показатели IQ. У людей с низким интеллектом признаками его невысокого уровня всегда являются недостаточные способности к обучению и развитию.

Однако считать любые IQ-тесты в полной мере объективными и в точности ранжирующими людей по уровню интеллекта нельзя. Тестирование — это лишь одна из методик определения интеллектуальных возможностей. Не менее важен также и анализ поведения человека, по которому можно распознать общий уровень мышления и интеллектуальные возможности отдельно взятого индивида.

Признаки низкого интеллекта

Учитывая, что определить уровень способностей к мышлению исключительно тестами невозможно, специалисты выделяют ряд признаков, по которым люди с низким IQ выделяются на фоне других. Список признаков включает в себя следующие:

- отсутствие зрелости во всех сферах жизни;

- неспособность индивида сосредоточить внимание на диалоге;

- неумение планировать собственную жизнь;

- слишком частая смена места работы;

- нежелание выслушивать критические замечания в свой адрес;

- отсутствие базовых навыков для нормальной жизни в социуме.

Каждый отдельно взятый признак не дает полноценного видения уровня интеллектуальных возможностей конкретного человека. Большинство из перечисленных признаков при этом можно считать косвенными показателями низкого уровня IQ. Более точно определить уровень интеллекта позволяет наличие сразу нескольких из вышеуказанных признаков и соответствующих результатов тестирований.

Незрелость мышления

Проявляется в виде инфантильности взглядов, рассуждений, мировоззрения и поведения человека. Нередко обнаруживается у взрослых мужчин и женщин как неспособность к нормальной коммуникации и социальному взаимодействию с окружающим миром.

Эксперты предполагают, что текущие поколения детей растут медленнее в плане зрелости мышления, чем предыдущие. Влияние современных технологий также ведет к ухудшению коммуникативных навыков вербального и невербального общения, что несомненно снижает интеллектуальные способности человечества в целом.

Рассеянность в беседе

Данный признак низкого интеллекта у взрослых включает невозможность поддержания конструктивного диалога. Часто такое явление наблюдается в семьях, где взрослые перебивают младшие поколения, не давая им договорить, прерывая их обсуждения и влезая посреди разговора.

В подобной ситуации, к примеру, отец слушает разговор детей на незнакомую ему тему и прерывает их собственными комментариями, так как низкий уровень IQ не позволяет усвоить новую информацию и согласовать ее с уже имеющимся в памяти опытом.

Неграмотное планирование жизни

В обществе довольно популярен миф, что ведение дневников или ежедневников — удел детей, подростков и недалеких взрослых. Однако в действительности основа обучения планированию жизни обычно начинается как раз с навыка организации и распределения собственных ресурсов и времени.

Большинство успешных бизнесменов в начале своего пути учились грамотно планировать свои дела и распорядок дня, вести учет доходов и расходов. Умелое упорядочивание жизни, в свою очередь, считается признаком именно высокого уровня интеллекта человека.

Непостоянная деятельность

Рекрутеры и HR-менеджеры, как правило, называют таких людей соискателями-летунами. Проблема этих работников обычно заключается в том, что они не справляются при малейших изменениях, непредвиденных обстоятельствах и форс-мажорах. Единственным найденным решением становится незамедлительное увольнение при первом же отчетном периоде или аврале.

Согласно статистике, люди с низким интеллектом меняют работу не реже одного раза в год. Уходят они как по собственной инициативе, так и по распоряжению руководства. Значение данного признака увеличивается, если человек не способен даже к стабильной работе на дому при условии, что она не требует особых знаний или навыков.

Неумение выслушивать критику

Человек, который не может адекватно воспринимать критические замечания в собственный адрес, либо чрезмерно горделив, либо обладает одним из признаков низкого эмоционального интеллекта. Видение в критике одних лишь негативных моментов подразумевает, что индивид не способен переосмыслить собственные поступки, скорректировать свое поведение и поменять взгляды на определенные вещи и события.

Восприятие критических замечаний от кого угодно в качестве внешней угрозы является прямым признаком низкого интеллекта. Прочие индивиды обычно в какой-то степени способны к самоанализу и рефлексии. До таких людей, как правило, можно донести тот факт, что мотивация критики заключается в попытке помочь, указать на недостатки, а не обидеть и унизить.

Неприспособленность к жизни

Отсутствие элементарных навыков поведения и непонимание норм этики в современном социуме приравнивается к признакам низких показателей интеллектуального развития. Другой причиной подобного поведения может послужить гиперопека родителей, которые не приспособили ребенка к самостоятельной жизни в реальном мире.

Психически здоровый человек с низким IQ часто становится неряшливым и неопрятным. Он может регулярно забывать принять душ после продолжительного рабочего дня, не убираться в квартире в течение нескольких недель или месяцев.

Факторы, влияющие на интеллект

Основу развития умственных способностей человека составляют три основных фактора:

- Наследственность. Гены считаются одним из главных факторов. Опытным путем доказано, что в высокоинтеллектуальных семьях дети вырастают более развитыми, чем их сверстники. Показатели памяти, мышления, грамотности речи и способности к сосредоточенности у таких детей обычно выше.

- Окружающая обстановка. Именно она формирует систему ценностей, стремления и цели человека. Умение правильно избрать свою жизненную задачу помогает интеллекту развиваться в должной степени.

- Раса, пол и возраст. Ряд исследований подтверждает, что некоторые расы обладают признаками низкого интеллекта в гораздо большей степени, чем другие. Так, к примеру, европейцы в среднем умнее выходцев из Африки, а мужчины умнее женщин. Возраст тоже влияет на интеллект — пик развития умственных способностей приходится примерно на 25-летний возраст. В дальнейшем с возрастом интеллект постепенно угасает.

Интересные факты о низком уровне IQ

Существуют определенные факты, говорящие о том, что человек обладает невысоким интеллектом. Индивида с низкими умственными способностями может выдать один из следующих признаков:

- Не понимает чувства и эмоции других людей.

- Полагает, что другие слишком чувствительны.

- Никогда не принимает отличную от своей точку зрения.

- Во всех своих проблемах и ошибках винит других.

- Характер отличается резкими и внезапными эмоциональными всплесками.

- Не может справиться с напряженными ситуациями.

- Эмпатия практически полностью или абсолютно отсутствует.

- Не умеет поддерживать дружеские отношения с людьми.

Важно помнить, что определение уровня интеллекта всего по нескольким показателям необъективно и не может являться аргументом, доказывающим отсутствие развитых умственных способностей у человека.

Источник

Умственная отсталость (олигофрения) — симптомы и лечение

Что такое умственная отсталость (олигофрения)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Федотова Ильи Андреевича, психотерапевта со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Умственная отсталость (УО) или олигофрения — это состояние, характеризующееся нарушениями психического развития в интеллектуальной, познавательной, эмоциональной и других сферах психики и приводящее к социальной дезадаптации.

Данная патология возникает у детей до трёхлетнего возраста, когда психика ребёнка должна развиваться, но в силу каких-либо внешних или внутренних обстоятельств этого не происходит, и человек останавливается в развитии на низком психическом уровне. [5] [6]

УО возникает под действием следующих факторов:

- наследственных, генетических, хромосомных — врождённые нарушения обмена веществ, синдром Дауна, Тернера, Клайнфельтера и другие;

- внешних вредных внутриутробных — сифилис, грипп, алкогольное поражение;

- послеродовых — асфиксия, черепно-мозговая травма, инфекции.

Большой диапазон причин возникновения УО делает невозможным выделение какой-либо конкретной патогенетической закономерности. Однако во всех этих случаях ввиду различных механизмов возникают необратимые повреждения головного мозга, или наблюдается изначальное недоразвитие, неправильная структура и объём мозга.

Распространённость патологии в разных странах варьируется от 0,3% до 3%. Из них на долю людей с лёгкой УО приходится примерно 70-90%, на долю людей со средней и тяжёлой степенью тяжести — 10-30%, и только 0,1% больных страдают крайне тяжёлой степенью УО. [7]

Симптомы умственной отсталости (олигофрении)

Следует понимать, что УО — это не только состояние интеллектуальной слабости. Она является комплексом патологий психики, который включает:

- недоразвитие в эмоционально-волевой сфере — эмоциональная лабильность, агрессивность, гипобулия (снижение воли), гипотимия (стойкое ухудшение настроения), безынициативность и другое;

- недостаточность абстрактного мышления — конкретизация, неспособность к обобщению;

- нарушения внимания и памяти — повышенная отвлекаемость, плохая кратковременная память;

- проблемы с речью;

- трудности с обучаемостью;

- проблемы социализации.

Нередко у больных с УО, особенно тяжёлой степени, имеются сопутствующие психотические симптомы, депрессивные расстройства, эпилептиформные приступы и неврозоподобная симптоматика.

Конечно, главным критерием в постановке диагноза остаётся уровень интеллекта (определяется, например, с помощью теста IQ или теста Векслера), однако важно оценивать развитие всех аспектов психики ребёнка (при помощи теста «ГНОМ», диагностики нервно-психического развития детей, разработанной К.Л. Печорой, Э.Л. Фрухтом и Г.В. Пантюхиной). [2] [8]

Патогенез умственной отсталости (олигофрении)

Интеллект — это очень тонкая психическая функция, которая требует для своего формирования участия всего мозга. Различные факторы могут нарушать формирование высших мозговых функций и потому являются запускающими механизмами и звеньями патогенеза расстройств интеллекта. Эти патогенетические механизмы можно разделить две группы:

- Эндогенные причины:

- изменение наследственных структур (мутации) — наиболее частые причины УО. Встречаются генные мутации (изменяется внутренняя структура генов) и хромосомные мутации (изменяется структура хромосом). К таким видоизменениям относятся транслокации (обмен сегментами между хромосомами), делеции (поломки хромосом с утратой их части), дупликации (удвоение участка хромосомы) и инверсии (две поломки в одной хромосоме с поворотом участка между ними на 180°);

Чем раньше и сильнее воздействуют факторы патогенеза, указанные выше, тем раньше и сильнее нарушается развитие мозга, и тем тяжелее будет степень УО.

Классификация и стадии развития умственной отсталости (олигофрении)

В МКБ-10 [9] умственная отсталость кодируется в рубриках F70-F79:

- F70.xz Лёгкая УО (IQ 50-69, результаты теста Векслера 60-79);

- F71.xz Средняя УО (IQ 35-49, результаты теста Векслера 45-59);

- F72.xz Тяжёлая УО (IQ 20-34, результаты теста Векслера 30-44);

- F73.xz Глубокая УО (IQ [11]

Осложнения умственной отсталости (олигофрении)

УО может осложниться психическими и соматическими расстройствами.

К психическим осложнениям следует отнести другие поведенческие нарушения, которые наиболее часто присоединяются к олигофрении, а именно повторяющиеся нанесения самоповреждений. Некоторые пациенты склонны к навязчивым импульсивным поступкам (например, бьются головой о стену или часто ломают себе кости конечностей). Другие пациенты постоянно наносят себе повреждения на коже (экскориации), выдергивают волосы и т.д. Все эти поведенческие нарушения тяжело поддаются лечению. Психологическая коррекция бывает недоступна ввиду низкой обучаемости и отсутствия возможности осознавать последствия своих поступков. УО — одно из немногих абсолютных противопоказаний к психотерапии, так как психологический подход в лечении и коррекции данного заболевания зачастую бывает неэффективным.

Как соматическая патология УО могут осложнять пневмонии, кожные инфекции, пролежни и другие заболевания. Риск соматических осложнений напрямую зависит от качества ухода и надзора за такими больным. При хорошем уровне ухода люди с УО могут жить достаточно долго.

Также осложнением УО можно назвать появление тревожных и депрессивных расстройств у ухаживающих за больными с УО. Эти люди вынуждены постоянно находиться рядом с такими пациентами и наблюдать за ними. Несмотря на все их старания, люди с УО не выздоравливают, темп их прогресса в психическом и физическом плане очень медленный, а на каком-то этапе и вовсе прекращается. То, что здоровым людям удаётся освоить очень быстро и легко (например, навыки самообслуживания — есть ложкой, одеваться, убирать за собой), пациентам с УО даётся очень тяжело или же остаётся недостижимой «планкой». Для профилактики невротических расстройств у людей, ухаживающих за олигофренами, необходимо освоить основы олигофренопедагогики.

Диагностика умственной отсталости (олигофрении)

В первую очередь следует проводить тщательное обследование матери в пренатальный период для выявления хромосомных патологий:

- из анамнеза следует выяснить все хронические заболевания беременной, её наследственную предрасположенность, вредные привычки, перенесённые заболевания и операции;

- необходимо исследовать резус-совместимость матери и ребёнка;

- сделать клинические анализы крови и мочи, исключить ВИЧ-инфекцию, гепатиты, половые инфекции, грипп, герпес и другие заболевания;

- провести УЗИ-диагностику, которая позволяет выявить аномалии плода;

- исследовать α-фетопротеин — его повышение в крови матери является показанием к изучению амниотической жидкости на содержание α-фетопротеина;

- по показаниям исследуются клетки в околоплодной жидкости.

После рождения ребёнка, в первые дни и годы его жизни проводят общие анализы крови, мочи, биохимические анализы, применяют различные скрининговые тесты для выявления нарушений обмена (фенилкетонурия, тирозинемия, мукополисахаридоз, гистидинемии и другие).

Из инструментальных методов диагностики используют:

- рентгенографическое исследование черепа;

- электроэнцефалографию (ЭЭГ);

- компьютерную и магнитно-резонансную томографию (КТ и МРТ);

- эхоэнцефалоскопию (ЭхоЭГ);

- кариотипирование;

- реоэнцефалографию. [7][12]

Из психо-педагогических методов исследования применяют различные тесты на определение уровня интеллекта (в зависимости от возраста ребёнка), а также диагностические тесты на изучение общего психического развития ребёнка.

С двухлетнего возраста используют шкалу интеллекта Стэнфорда — Бине. Она оценивает коэффициент интеллекта (IQ) тестируемого. Тест состоит из четырёх частей, в которых исследуются:

- вербальные навыки;

- вычислительные навыки;

- абстрактно-визуальные навыки;

- кратковременная память.

Это не просто «сухое» тестирование, в процессе исследования специалист может наблюдать за проявлением различных качеств испытуемого (сосредоточенность, усидчивость, усердие, уверенность в себе), что также отмечается в результатах.

С пятилетнего возраста в России чаще всего используют тест Векслера.

Важно: результаты IQ в данном тесте не соотносятся напрямую с показателями IQ для классификации в МКБ-10. Из результата в тесте Векслера следует вычитать 10 и только потом обращаться к МКБ-10 для постановки диагноза. Например, если результат равен 34, то вычитаем 10 и получаем IQ = 24, что соответствует F72 — тяжёлой форме умственной отсталости.

Тест состоит из вербальной и невербальной частей, которые делятся по темам (арифметика, словарный запас, запоминание цифр, недостающие детали, кубики Кооса, складывание фигур и другое).

При обработке результатов:

- подсчитываются баллы общего интеллекта;

- подсчитываются коэффициенты на основе выполненных субтестов;

- интерпретируется индивидуальный поведенческий профиль испытуемого.

Помимо вышеизложенных тестов существует большое количество альтернативных методик:

- метод Равена;

- метод Кноблоха;

- шкала развития Бейли;

- гештальт-тест Бендера;

- Денверский скрининговый метод и другие. [1][4]

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику проводят со следующими патологиями:

- Шизофрения с началом в детском возрасте

Детям с этим заболеванием характерно нормальное интеллектуальное развитие в первые годы жизни. У них может быть богатый словарный запас, они проявляют интерес во многих вопросах, часто фантазируют. Нарушений речи нет, но если они возникают, то не из-за нарушений общего психического развития, а по причине деформации мышления.

Характерным является нарастание гипобулии и гипотимии: если вначале ребёнок интересовался миром, проявлял много ярких эмоций, то потом постепенно становится безыдейным, безынициативным, отстранённым.

При выполнении заданий и тестов дети с шизофренией показывают нестабильность в результатах. Они способны отвечать на сложные вопросы и проваливают лёгкие тесты. Эти дети склонны к обобщению, если не учитывать частные признаки, в то время как при УО ребёнок не может выполнить задание в обобщённом плане.

Примерно 70% людей с аутизмом имеют черты УО. Однако в первую очередь следует диагностировать аутизм, так как методы коррекции детей с УО и аутизмом различны.

В отличие от людей с умственной отсталость, для детей с аутизмом характерна неравномерная задержка психического развития. Причём задержка наблюдается лишь в отдельных областях психики, в остальном же психическое развитие соответствует норме. При олигофрении же наблюдается общее психическое недоразвитие.

- Задержка психического развития (ЗПР)

Это отклонение является состоянием лёгкого интеллектуального недоразвития, когда уровень мышления или эмоционально-волевая сфера и речевая функция не соответствуют возрасту. В отличие от УО оно может быть обратимым, однако если этого не происходит к 13 годам, то ставится диагноз лёгкой дебильности.

ЗПР возникает под действием наследственных факторов, внешних вредностей (черепно-мозговая травма, органическое поражение мозга, нарушение работы органов чувств) и психогенных воздействий (педагогическая запущенность, отсутствие должного ухода и воспитания). Дети с ЗПР, в отличие от детей с олигофренией, более эмоциональны, интересуются окружающим миром, обладают хорошим воображением, более обучаемы. [7]

Важно не путать умственную отсталость и деменцию, которая тоже характеризуется слабоумием и другими схожими нарушениями психики. Однако деменция — это состояние деградации, то есть переход из нормального состояния психики в патологическое, в то время как психика человека с УО изначально не развивалась. Следовательно, для постановки диагноза нужно учитывать возраст, в котором возникла патология. [12]

Лечение умственной отсталости (олигофрении)

Прежде чем врач выберет тактику лечения, ему следует ответить на несколько вопросов:

Показаниями к стационарному лечению в случае с УО являются выраженные нарушения поведения, сопутствующая острая психотическая симптоматика, расстройства настроения и неврозоподобные симптомы. В некоторых случаях госпитализация требуется для проведения медико-психологического обследования (дифференциальной диагностики с задержкой психического развития, аутизмом и шизофренией).

- Известен ли этиологический фактор заболевания?

Владея информацией о причине возникновения УО, врач может проводить целенаправленное лечение. Например, при ферментопатиях может быть назначена диета, при патологиях щитовидной железы применяют гормональные препараты, при инфекциях — антибиотики, при интоксикациях — дезинтоксикационную терапию и далее в зависимости от конкретного случая.

- Какова тяжесть патологического процесса?

Определение степени УО необходимо для разработки тактики психолого-педагогической коррекции. Больного, в зависимости от его состояния, стараются адаптировать к окружающим его условиям, обучают необходимым трудовым и бытовым навыкам, если это возможно, и подбирают индивидуальный план обучения.

Из патогенетической медикаментозной терапии применяют такие лекарства, как «Ноотропил», «Пантогам», «Фенибут», «Нооклерин», «Церетон», «Инстенон», «Мемантин», «Церебролизин», «Кортексин», «Циннаризин», «Леводопа» и глутаминовая кислота.

К симптоматической терапии обращаются, если имеется выраженная психотическая симптоматика, нарушения поведения и депрессия. Для этого применяют «Флувоксамин», «Амитриптилин», «Феназепам», «Рисперидон», «Хлорпромазин» и противоэпилептические средства.

Не менее важна психологическая работа с родственниками. Следует объяснять родителям все нюансы поведения и возможные проблемы, обучить их правильному уходу для лучшей адаптации больного. Важно помнить, что ребёнок с УО может стать огромной стрессовой нагрузкой для родных, поэтому психотерапевтическая работа с родителями является важнейшим звеном для поддержания здоровой атмосферы в семье, что очень важно для развития ребёнка. [5] [8] [13]

Прогноз. Профилактика

Прогноз благоприятен для людей с лёгкой степенью УО. Они социализированы, могут окончить специализированное обучение, получить профессию, владеют простыми бытовыми навыками, способны помогать по хозяйству, не имеют сопутствующей психотической симптоматики.

Прогноз неблагоприятен в средних и тяжёлых случаях УО. Это связано с постоянной опекой и специальным уходом, который требуется больным, и нередкими случаями сопутствующих психотических патологий.

Профилактическая работа направлена на:

- работу с беременными и раннее выявление внутриутробных и хромосомных патологий;

- устранение внешних вредностей, способных повлиять на развитие плода и ребёнка (улучшение экологической обстановки, исключение алкоголя, наркотиков, курения, ограничение контакта с бытовой химией и другое);

- предотвращение развития осложнений во время родов (повышение доступности квалифицированной акушерской помощи, улучшение качества оборудования, повышение квалификации врачей);

- правильный уход за ребёнком для предотвращения инфекционных поражений и соматических заболеваний;

- раннюю диагностику нарушений обмена, гормональных патологий и ферментопатий. [10]

Источник