- Признаки эндометрита у женщин

- Типичные признаки эндометрита

- Признаки хронического эндометрита

- Признаки эндометрита на УЗИ

- Гиперплазия эндометрия – причины, симптомы, лечение

- Александр Иванов, хирург-гинеколог

- Почему возникает гиперплазия

- Типы гиперплазии эндометрия

- Симптомы гиперплазии эндометрия

- Методы диагностики гиперплазии эндометрия

- Лечение гиперплазии эндометрия

- Эндометрит — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы эндометрита

- Патогенез эндометрита

- Классификация и стадии развития эндометрита

- Осложнения эндометрита

- Диагностика эндометрита

- Лечение эндометрита

- Прогноз. Профилактика

Признаки эндометрита у женщин

Эндометрит — распространенная патология слизистого слоя матки, когда воспаляется ее верхний эпителиальный слой.

Типичные признаки эндометрита

Так как основная причина этого воспалительного заболевания — инфекция, которая по какой-то причине попала в полость матки, то и симптомы могут значительно варьироваться в зависимости от того, какой именно патоген вызвал болезнь. Полость матки стерильна, инфекция может попасть внутрь во время аборта, родов, любых оперативных вмешательств на органе.

Острый эндометрит имеет такие симптомы:

- боль внизу живота;

- ухудшение общего самочувствия;

- повышение температуры тела;

- непривычные гнойные выделения;

- неприятный запах;

- боли при мочеиспускании.

Женщина чувствует себя плохо, у нее наблюдаются слабость и потеря аппетита, при этом нетипичные зловонные выделения не прекращаются.

Признаки хронического эндометрита

Когда процесс становится хроническим, могут нарушаться функции матки, орган не может нормально работать в условиях постоянного воспаления. Об этом могут сказать следующие симптомы:

- гнойные выделения из родовых путей, неприятный запах;

- тянущие боли внизу живота, которые усиливаются во время секса;

- меняется характер менструаций, они могут становиться менее обильными, может возникать кровомазание в середине цикла;

- бесплодие.

На последнем пункте нужно остановиться и рассмотреть его подробно. Когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, происходит интенсивное деление клеток. Новый организм должен прикрепиться к питательному эндометрию. Но если он воспаленный и рыхлый, то прикрепление не наступает. То есть зачатие может протекать нормально, но прикрепиться эмбриону некуда.

Признаки эндометрита на УЗИ

Основной способ диагностики заболеваний матки — ультразвуковое исследование. Во время УЗИ врач может заметить следующие признаки эндометрита:

- изменение эндометрия, он не соответствует фазе менструального цикла;

- неоднородность эндометрия, наличие в его структуре гнойных, геморрагических, серозных включений.

Источник

Гиперплазия эндометрия – причины, симптомы, лечение

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/01/giperplazija-jendometrija-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/01/giperplazija-jendometrija.jpg» title=»Гиперплазия эндометрия – причины, симптомы, лечение»>

Александр Иванов, хирург-гинеколог

- Запись опубликована: 08.01.2019

- Время чтения: 1 mins read

Утолщение внутреннего слоя матки (гиперплазия эндометрия) чаще всего возникает в подростковом и климактерическом периодах. Однако заболевание может начаться в любом возрасте, особенно на фоне имеющихся гормональных нарушений. Болезнь приводит к кровотечениям, бесплодию и может провоцировать рак матки.

Почему возникает гиперплазия

Слизистая маточная оболочка состоит из двух слоев. Внутренний (базальный) постоянно выстилает поверхность матки изнутри, а наружный (функциональный) ежемесячно нарастает и отторгается во время критических дней.

В первой половине цикла в организме женщины вырабатываются эстрогены, под воздействием которых эндометрий утолщается. Во второй фазе после овуляции концентрация эстрогенов падает, а прогестерона – растёт. Это запускает процесс отторжения функционального слоя, который впоследствии должен выйти вместе с менструальной кровью.

Но при гормональном дисбалансе, когда эстрогена вырабатывается много, а прогестерона – недостаточно, слизистый слой нарастает, а отторгнуться не может, значительно утолщаясь.

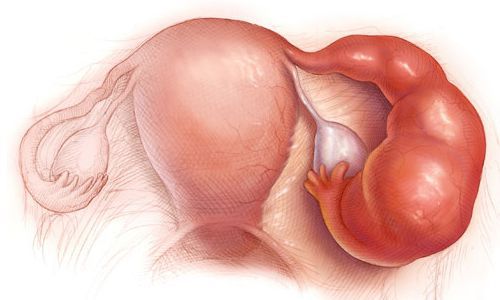

В базальном, не отторгающемся слое увеличивается размер желез, а также разрастается ткань (строма). Гипертрофические процессы приводят к образованию полипов – выростов на слизистой.

Иногда полипы обильно покрывают внутреннюю поверхность слизистой матки. Такое состояние, называемое полипозом, мешает имплантации эмбриона и ведет к бесплодию.

Крупные наросты закрывают вход в маточные трубы, мешая попаданию в них сперматозоидов. Если мужская половая клетка при полипозе сможет проникнуть в яйцевод и оплодотворить яйцеклетку, зародыш все равно не сможет спуститься в матку, застряв в трубе, перекрытой полипом. Возникает внематочная беременность.

Полипозные наросты могут закрывать вход в цервикальный канал, мешая оттоку менструальной крови. У женщины образуется гематометра – кровяное скопление в маточной полости.

Нарастающая слизистая не может утолщаться бесконечно, поэтому со временем она всё равно начинает отторгаться с развитием кровотечений. Кровопотеря приводит к анемии (малокровию), проявляющейся плохим самочувствием, слабостью, исчезновением аппетита, похудением, снижением защитных сил организма.

Проявление заболевания провоцируют:

- Нарушение работы желез внутренней секреции – яичников, гипофиза, щитовидной и поджелудочной желез, влияющих на гормональный фон и нарушающих баланс эстрогенов и прогестерона.

- Подростковый и климактерический возраст, во время которых часто возникают гормональные сбои.

- Поликистоз яичников. При этом заболевании продуцируется избыточное количество мужских гормонов андрогенов, вызывающих гиперплазию.

- Лишний вес. В жировых клетках образуется гормон эстрон, относящийся к эстрогенам, что приводит к гормональному дисбалансу – основной причине заболевания.

- Патологии печени, при которых печёночная структура плохо утилизирует эстрогены, повышая их концентрацию в крови.

- Стрессы и неврозы, вносящие разлад в работу организма.

- Отсутствие беременности до 35-летнего возраста.

- Слишком раннее половое созревание или поздний климакс.

- Неблагоприятная наследственность – заболевание часто наблюдается у женщин, являющихся близкими родственницами.

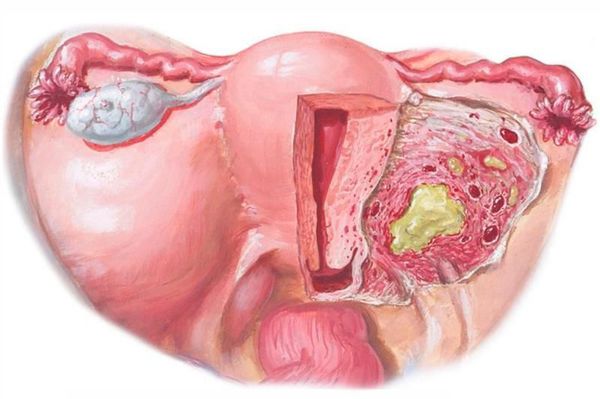

Типы гиперплазии эндометрия

- Железистая – содержит множество желез. Поверхность слизистой матки становится неровной с многочисленными складками и выраженным сосудистым рисунком.

- Железисто-стромальная, при которой толщина слизистой увеличивается за счёт разрастания функционального и базального слоев.

- Железисто-кистозная содержит увеличенные железы и мелкие кисты. Внутренняя поверхность матки ярко-красная, покрыта складками. Протоки желез и сосуды деформированы и расширены.

- Атипичная, или аденоматозная – самая опасная форма, часто переходящая в рак. В этом случае железы, расположенные в слизистой, приобретают аномальную ветвистую форму и соединяются в крупные очаги.

- Полиповидная (базальная). При этом варианте гиперплазии внутренняя поверхность матки покрывается многочисленными полипами.

По характеру протекания и развития гиперплазия может быть:

- Активной – клетки эндометрия постоянно делятся, поэтому слизистый слой быстро увеличивается в размерах. При такой форме у женщины возникают тяжёлые маточные кровотечения.

- Покоящейся – характерной для предклимактерического и климактерического периодов. В этом случае имеется небольшое утолщение слизистого слоя, но кровотечений, как правило, не возникает.

- Диффузной – занимающей всю внутреннюю поверхность матки.

- Очаговой – выглядящей в виде опухолевидных очагов, склонных к злокачественному перерождению.

Согласно международной классификации, принятой в 1994 г. Всемирной Организацией Здравоохранения, все типы гиперплазии делятся на группы согласно опасности возникновения рака:

- Неатипические – без клеточной атипии. В этом случае в образцах тканей не находят неправильно развитые, деформированные и уродливые клетки. При простой форме наблюдается утолщение эндометрия и изменение его структуры, однако кровеносные сосуды распределены равномерно и отсутствуют очаговые скопления желез. Более сложные комплексные варианты имеют выраженные изменения в тканях и неправильно развитые железы и сосуды. Однако атипия не обнаруживается и в этом случае. Эта группа перерождается в рак крайне редко.

- Атипические – при обследовании клеточных образцов обнаруживаются неправильно развитые клетки, имеющие два ядра и другие отклонения от нормы. Особенно опасны сложные формы, при которых выявляют большое количество ненормальных развитых клеток желез, кист и других патологических очагов. Это состояние считается предраковым. Частота злокачественного перерождения при этих формах болезни доходит до 50%.

Однако не стоит думать, что предраковая патология обязательно перейдет в рак в ближайшие месяцы. Очаги атипической гиперплазии могут существовать в организме много лет, не подвергаясь озлокачествлению. Поэтому женщина может избавиться от болезни, не допуская развития онкопатологии.

Симптомы гиперплазии эндометрия

Основным проявлением болезни являются обильные или мажущие кровотечения, возникающие в критические дни или в период между менструациями. Цикл становится нерегулярным. Длительные задержки сменяются кровотечениями, неутихающими неделю и более. Иногда цикличность критических дней сохраняется, но межменструальный период сокращается до 21 дня и менее.

При очаговой форме появление кровянистых выделений, напоминающих мясные помои, часто указывает на переход процесса в рак матки.

Поскольку заболевание сопровождается нарушением обменных процессов, у женщин часто наблюдаются увеличение массы тела, оволосение по мужскому типу, скачки артериального давления, перепады настроения.

Поскольку такие симптомы бывают и при других заболеваниях, женщину надо детально обследовать. Только тогда можно поставить правильный диагноз и начать лечение.

Методы диагностики гиперплазии эндометрия

- УЗИ матки – ультразвуковое исследование толщины слизистого слоя. Процедура проводится несколько раз за менструальный цикл. В норме толщина эндометрия постепенно увеличивается с 3 мм в первой фазе до 15 мм во второй, а при гиперплазии этот показатель составляет более 15,5 мм. При толщине слоя свыше 20 мм можно предположить злокачественное перерождение тканей матки. На заболевание указывает неоднородность тканевых структур – наличие мелких включений в виде кист, расширенных желез, кровяных сгустков.

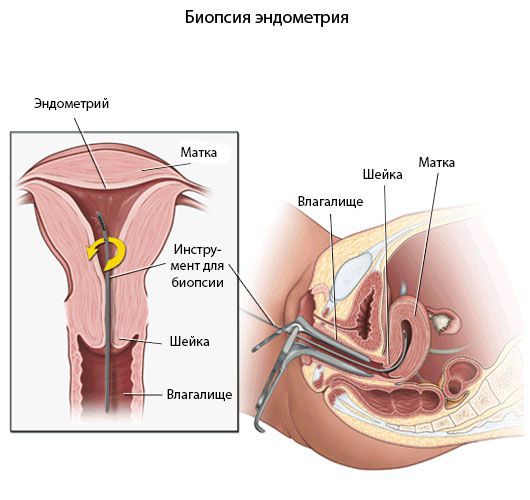

- Раздельное диагностическое выскабливание слизистой полости матки и цервикального канала с обследованием полученных образцов на дисплазию (предрак) и раковые клетки. Процедуру лучше проводить накануне критических дней.

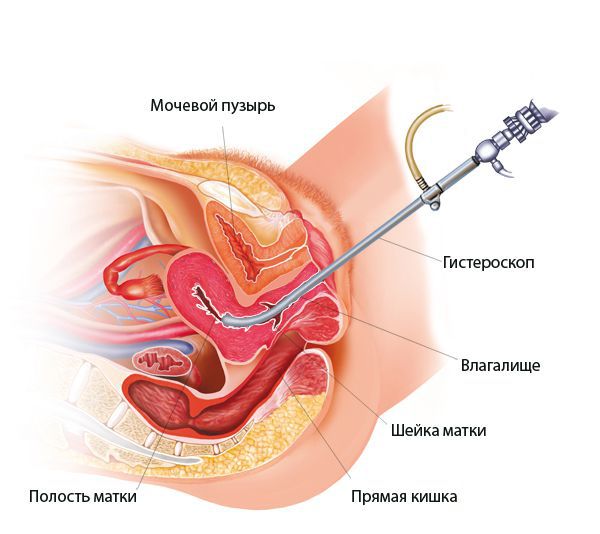

- Гистероскопия – исследование матки с помощью прибора гистероскопа, снабженного камерой, передающей изображение на монитор. Обследование проводится на 5-7 день цикла. Во время диагностики выявляется тип гиперплазии и ее тяжесть. Врач может взять образцы тканей на биопсию, прижечь кровоточащие сосуды или срезать имеющиеся одиночные полипы.

- Цитологический метод применяют в лабораторных условиях для исследования содержимого, полученного при выскабливании или биопсии. При обнаружении измененных клеток женщину направляют к онкологу для более детального обследования и последующего лечения.

Лечение гиперплазии эндометрия

Лечебная тактика подбирается с учетом возраста больной, желания родить детей, тяжести кровотечения и наличия сопутствующих заболеваний.

Девочек-подростков лечат кровоостанавливающими препаратами, витаминами и средствами от анемии. В случае неэффективности лечения показаны гормональные контрацептивы, назначаемые в течение 3-6 месяцев для нормализации менструальной функции. Выскабливание и другие хирургические манипуляции проводятся строго по жизненным показаниям.

Женщинам в репродуктивном периоде выскабливают разросшийся эндометрий с исследованием удаленных тканей. Для восстановления гормонального фона назначают комбинированные противозачаточные средства или другие гормональные препараты.

Пациентки должны постоянно находиться под врачебным контролем для исключения начавшегося ракового перерождения маточной ткани. В дальнейшем, после заживления тканей, женщине, не желающей пока заводить детей, назначаются комбинированные контрацептивы или устанавливается спираль Мирена.

Она представляет собой Т-образное устройство, содержащее контейнер с левоноргестрелом. При его применении в сутки выделяется 20 мкг гормона, что достаточно для подавления нарастания эндометрия. Методика практически не даёт побочных явлений, обеспечивая не только лечебный, но и контрацептивный эффект.

При желании женщины забеременеть в ближайшее время, ей назначают препараты, нормализующие менструальный цикл и стимулирующие овуляцию. Пациенткам, не планирующим больше беременность, делается абляция – удаление базального и функционального слоев слизистой оболочки.

Процедура проводится с использованием лазерного, электромагнитного и радиоволнового методов. Преимущества лечения – возможность обойтись без удаления матки, которое часто сопровождается смещением соседних органов и другими осложнениями. При рецидиве заболевания процедуру можно провести заново, пока не удастся добиться прекращения месячных – аменореи.

После такого вмешательства, как правило, менструации больше не приходят и маточных кровотечений не наблюдается. Поскольку процедура часто приводит к бесплодию, ее назначают только женщинам, не желающим больше иметь потомство.

Немолодым пациенткам, у которых уже заканчивается репродуктивный возраст, назначается лечение андрогенами – мужскими половыми гормонами, подавляющими менструальную функцию. В результате наступает менопауза и кровотечения прекращаются.

Удаление матки показано только при сочетании гиперплазии с другими патологиями – миомами, фибромиомами и обнаружением злокачественных опухолей.

Пациентке, страдающей гормональными нарушениями, вызванными неправильной работой гипофиза, яичников, щитовидной и поджелудочный желез, показана консультация эндокринолога. Женщинам с избыточной массой тела назначается диетотерапия, поскольку ожирение является одним из факторов риска рецидива заболевания.

После окончания лечения пациентки подлежат врачебному наблюдению в течение полугода для исключения рецидивов болезни и развития онкологических процессов. Однако рецидив может возникнуть и в более позднем периоде. В этом случае необходимо обратиться к врачу и провериться.

Источник

Эндометрит — симптомы и лечение

Что такое эндометрит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Делеске И. А., гинеколога со стажем в 8 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Эндометрит — это воспаление внутреннего слоя матки (эндометрия), которое приводит к изменению его функций. Возникает в результате заражения этой области микробами, вирусами и грибковыми инфекциями.

Эндометрит — одно из наиболее распространенных гинекологических заболеваний. По данным зарубежных источников, распространенность эндометрита составляет 20% в популяции, отечественные авторы указывают до 60-70%, чаще всего болеют женщины репродуктивного возраста [9] [11] . Стабильный рост заболеваемости отмечается последние 20-30 лет [1] [10] . Часто встречается в сочетании с ранним началом половой жизни, отсутствием контрацепции, абортами, наличием хронических воспалительных заболеваний нижнего отдела репродуктивного тракта. [7] [8] .

Эндометрит часто является причиной бесплодия, привычного невынашивания (два и более выкидыша в анамнезе), нарушения менструального цикла, осложнений беременности, родов и послеродового периода, неудачных попыток ЭКО, гиперпластических заболеваний эндометрия и сексуальных проблем [1] .

В женском репродуктивном тракте присутствуют различные микроорганизмы, среди которых преобладают Lactobacillus spp. Эндометрит чаще ассоциирован с чрезмерным размножением бактерий Enterobacter, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Ureaplasma, Mycoplasma.

Эндометрит вызывают также вирусные инфекционные агенты: вирус герпеса, цитомегаловирус, вирус папилломы человека, энтеровирусы и аденовирусы.

Возможен эндометрит специфической этиологии: гонорейный, туберкулезный, актиномикотический (грибковая инфекция) и неспецифический. [8] [7] [10] .

Риск развития эндометрита увеличивают:

- манипуляции в полости матки — аборты, выскабливания, метросальпингография (контрастное рентгенологическое исследование полости матки и проходимости фаллопиевых труб), введение внутриматочного контрацептива, инсеминация (введение спермы), ЭКО;

- заболевания мочевыделительной системы;

- операции на органах малого таза;

- послеродовые гнойно-воспалительные осложнения;

- другие гинекологические заболевания (хронический сальпингоофорит, цервицит, гиперплазия эндометрия, полип эндометрия);

- частая смена половых партнеров;

- незащищенные половые связи;

- предшествующие прерывания беременности;

- кесарево сечение до 28 недель гестации;

- длительный безводный период в родах;

- ручное отделение плаценты;

- инвазивные исследования для пренатальной диагностики;

- длительное ношение внутриматочного контрацептива.

Симптомы эндометрита

Воспаление может протекать в острой и хронической форме. Чаще всего симптомы эндометрита появляются на четвёртый день после инфицирования. При острой форме эндометрита отмечаются общие симптомы воспаления, такие как слабость, быстрая утомляемость, повышение температуры тела, изменения в общем анализе крови (сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышение СОЭ).

К локальным симптомам острого эндометрита можно отнести:

- периодические умеренные или острые тянущие боли внизу живота, иногда отдающие вниз спины и в пах;

- жидкие гноевидные выделения из половых путей с неприятным запахом (возможно с примесью крови);

- диспареуния (боль при половом акте).

При отсутствии правильного и своевременного лечения эндометрита в течении 10 дней возможен переход в хронический воспалительный процесс. При этом держится повышенная температура, появляются новые симптомы:

- нарушение менструального цикла, мажущие кровянистые выделения в середине цикла;

- привычное невынашивание беременности;

- серозно-гнойные выделения из половых путей;

- ноющие боли внизу живота;

- боль во время секса [3][5][8] .

Течение острого послеродового эндометрита более тяжёлое, проявляется в следующих симптомах:

- повышение температуры тела до 38-39 °C ;

- озноб, потливость, тахикардия;

- умеренные тянущие боли внизу живота;

- лохии (послеродовые кровянистые выделения с примесью слизи), мутные или гнойные с неприятным запахом;

- матка болезненная и увеличена.

Патогенез эндометрита

На начальном этапе воспаления инфекционный агент (бактерии, вирусы или грибки) внедряется в слизистую оболочку матки. Начинается выработка медиаторов воспаления, которая приводит к нарушению микроциркуляции крови в его очаге. Миграция лейкоцитов в зону повреждения, активация нейтрафилов и макрофагов ведёт к активной выработке цитокинов и перекиси водорода, запуску перекисного окисления липидов с повреждением мембран клеток. В это время на фоне повышенной выработки цитокинов и факторов роста происходит деградация матрикса клеток. Нарушение микроциркуляции крови приводит к развитию локальной ишемии и гипоксии ткани, которые затем активируют процессы склерозирования. При длительной стимуляции иммунной системы происходит её истощение и появление аутоиммунных реакций.

В 95% случаев эндометрит является первичным — патогенные микроорганизмы попадают в полость матки восходящим путём, при половом контакте или гинекологических манипуляциях . В 5% случае эндометрит носит вторичный характер: инфекция попадает в эндометрий гематогенным путем, либо же лимфогенным или нисходящим путём (с верхних отделов репродуктивного тракта).

При длительности воспалительного процесса более 2 месяцев можно расценивать его как хронический процесс. Развиваются изменения в структуре и функции ткани, происходит нарушение пролиферации (деления клеток) и физиологической циклической трансформации эндометрия. В связи с этим возможно нарушение нормальной имплантации эмбриона при беременности.

Существует аутоиммунная теория патогенезе хронического эндометрита. Она говорит о том, что при длительном воздействии инфекционного агента на иммунную систему происходит вторичное повреждение эндометрия. При этом нарушается процесс апоптоза (запрограммированной гибели клетки) [11] .

Классификация и стадии развития эндометрита

Эндометрит можно разделить на острую и хроническую форму.

Острый эндометрит возникает при абортах, диагностических манипуляциях, выскабливании, развивается быстро, воспаление сопровождается острыми или ноющими болями и повышением температуры. Наиболее частый путь инфекции при нём — восходящий. Распространение инфекции из влагалища в верхние отделы репродуктивного тракта происходит при несостоятельности барьера шейки матки. Воспаление может локализоваться в эндометрии, а также переходить на миометрий. При несвоевременном и неполноценном лечении возможно развитие пельвиоперитонита (воспаление оболочки брюшины в области малого таза).

Отдельно выделяется острый послеродовый эндометрит — начинается на 2-4 сутки после родов, ему может предшествовать хориоамнионит (инфицирование оболочек плода и жидкости).

При хроническом эндометрите симптоматика сглажена. Характерны периодические обострения и рецидивы после переохлаждения и воспаления другой локализации урогенитального тракта.

По клиническим проявлениям эндометрит подразделяется на клиничеcки выраженную и субклиническую форму.

По характеру воспалительного процесса эндометрит можно разделить на:

- Катаральную форму (поражение поверхностных слоев слизистой оболочки матки и выделение слизистого экссудата).

- Катарально-гнойную форму.

- Гнойную форму.

- Некротическую форму.

- Гангренозную форму.

По морфологическим признакам:

- Атрофический эндометрит — наблюдается атрофия желез эндометрия, фиброз стромы, инфильтрация лимфоидными элементами;

- Кистозный эндометрит — сдавление протоков желез фиброзной тканью, образование кистозных элементов в эндометрии;

- Гипертрофический эндометрит — характеризуется гипертрофией желез эндометрия в результате хронического воспаления [5] .

Осложнения эндометрита

Осложнения у эндометрита могут быть достаточно серьёзными.

Метротромбофлебит (тромбоз тазовых вен) развивается через 2-3 недели от начала заболевания эндометритом. Пациентки отмечают общие симптомы воспаления, сохраняющуюся повышенную температуру тела, тянущие или острые боли внизу живота, выделения из половых путей [1] [2] .

Параметрит — воспаление околоматочной клетчатки. После внедрения инфекционного возбудителя в параметрий возможно образование диффузного воспалительного инфильтрата. При отсутствии лечения происходит нагноение и переход в хроническое течение. При переходе на всю клетчатку развивается пельвиоцеллюлит (воспаление клетчатчки малого таза) [2] [9] [10] .

Пельвиоперитонит — воспаление выходит за пределы матки, в процесс вовлекаются листки брюшины. Пациентки отмечают резкое повышение температуры, симптомы интоксикации, тошноту, рвоту, интенсивные боли внизу живота (основная локализация ниже пупка), симптом раздражения брюшины ( резкое усиление боли в животе при быстром надавливании и снятии руки).

Сальпингоофорит — воспалительный процесс в маточных трубах и яичнике. Наиболее частые осложнения при несвоевременном лечении: пиовар (гнойное воспаление яичника) и туюоовар (формирование единого гнойного конгламерата из воспаленного яичника и маточной трубы). Все вышеперечисленные осложнения требуют оперативного лечения [2] [9] [10] .

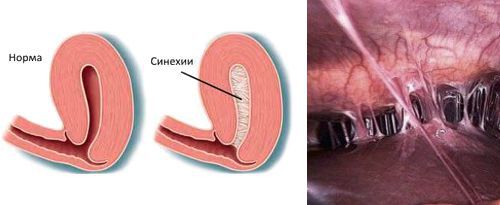

Другими осложнениями могут быть бесплодие, нарушение менструального цикла, выкидыши, внематочная беременность, спаечный процесс в малом тазу [1] [2] [3] .

В некоторых случаях возникает септический шок — угрожающее жизни осложнение, в условиях которого критически нарушается кровоснабжение тканей и клеточный метаболизм. Главные симптомы сепсиса — высокие показатели температуры тела, симптомы интоксикации, снижение давления и тахикардия, изменения в общих анализах крови, обильное потоотделение, спутанность сознания [8] [9] .

Диагностика эндометрита

Диагностика хронического эндометрита должна быть основана на комплексном подходе анализа жалоб пациентки, анамнеза, симптомов, результатов эхографических исследований, лабораторной диагностики, данных морфологического исследования эндометрия и иммунного статуса.

Хронический эндометрит диагностируют прежде всего с помощью морфологического исследования [8] . Гистологический материал получают при выскабливании стенок полости матки под контролем гистероскопа или пайпель-биопсии. Пайпель-биопсия — это получение гистологического материала с помощью тонких канюль при аспирации (удалении) эндометрия. Данный метод имеет большую диагностическую ценность в амбулаторных условиях.

Критериями хронического эндометрита является наличие очаговых или диффузных лимфоидных инфильтратов, склероз стенок спиральных артерий, фиброз стромы и наличие плазматических клеток. При этом к абсолютным признакам хронического эндометрита относят плазматические клетки.

Микробиологические посевы используются для выявления возбудителя воспалительного процесса.

Иммуногистохимическое исследование при эндометрите заключается в исследовании биоптата слизистой оболочки матки с целью определения мембранного белка, который является маркером плазматических клеток. Информативность гистологического исследования при этом возрастает до 85-90%, можно установить и иммунный характер повреждения эндометрия [5] [7] [8] .

При эхографии (УЗИ) хронический эндометрит определяют по:

- изменениям в структуре эндометрия;

- участкам повышенной эхогенности различной формы и величины в зоне М-Эхо;

- наличию сниженной эхогенности в эндометрии;

- наличию жидкости в полости матки;

- присутствию мелких кальцинатов 1-3 мм в эндометрии;

- участкам фиброза в эндометрии разной степени;

- наличию внутриматочных синехий.

При гистероскопии определяются следующие признаки хронического эндометрита: гиперемия слизистой оболочки матки, неровномерная толщина эндометрия, полипообразные образования, кровоизлияния, очаговая гиперплазия эндометрия.

Лечение эндометрита

Лечение эндометрита на первом этапе заключается в устранении бактериального или грибкового возбудителя, а для эндометрита вирусной этиологии — снижении вирусной нагрузки [7] . Для этого проводят комплексное лечение, включающее в себя антибактериальную терапию, анаэробные средства, противовоспалительные и противовирусные лекарственные средства [5] [6] [8] .

Второй этап заключается в восстановлении рецептивности эндометрия и его функциональности. Успешное восстановление рецепторного аппарата эндометрия должно происходить без снижения пролиферации (размножения, разрастания) клеток. Устраняются последствия ишемии, склеротические процессы, восстановливается отток крови. Длительность и объёмы терапии зависят от тяжести воспалительного процесса и сопутствующей гинекологической патологии. После проведения основных этапов лечения необходим курс реабилитации (физио-терапевтическое лечение) [7] [8] [10] .

Контрольные критерии эффективности терапии хронического эндометрита:

- допплерометрическое исследование сосудов матки с ЦДК во 2 фазу менструального цикла;

- определение ангиогенных факторов;

- клиническое улучшение.

Рекомендации по диагностике и лечении эффективны лишь у половины больных, а частота рецидивов остается на уровне 25 % [13] .

Прогноз. Профилактика

При своевременном и полноценном лечении прогноз благоприятный. Пациентки отмечают улучшение состояния в течении двух суток. При запоздалом лечении эндометрита возможно развитие септического шока.

Для профилактики эндометрита рекомендуется:

- Соблюдать правила личной гигиены: использовать специальные средства интимной гигиены с рН до 4,5; личная гигиена два раза в сутки, дополнительно до и после полового акта; исключить использование губок и мочалок при гигиенических процедурах, не использовать прокладки с отдушками, не носить нижнее бельё из синтетических материалов [3] .

- Использовать барьерную контрацепцию.

- Профилактическая антибиотикотерапия после внутриматочных манипуляций (аборт, выкидыш, раздельное диагностическое выскабливание, гистероскопия, кесарево сечение).

- Динамическое или диспансерное наблюдение у врача акушера-гинеколога, в том числе для раннего выявления воспалительных заболеваний органов малого таза, особенно нижнего отдела [1][5] .

Источник