- Что значит особенности сюжета

- Что такое сюжет

- Основные этапы развития сюжета

- Экспозиция

- Завязка

- Развитие событий

- Понятие кульминации

- Развязка

- Строим план

- Виды сюжетов

- Концентрический

- Какие бывают виды сюжетов

- Жорж Польти и Хорхе Луис Борхес

- Два типа сюжетов

- Линейные или хроникальные сюжеты

- Концентрические сюжеты

- Сюжет в литературе

- Сюжет: определение и особенности

- Что мы узнали?

- Сюжет — это что такое? Примеры увлекательных сюжетов в литературе

- Сюжет: определение и особенности

- Что же такое сюжет

- Виды сюжета

- Стивен Кинг, Томас Харрис и Джоан Роулинг

- Литература

- Определение понятия в различных источниках

- Типология сюжетов

- Сколько существует сюжетов

- Определение слова «Сюжет» по БСЭ:

- Фабула

- Элементы фабулы:

- «Преступление и наказание» без ницшеанства и духовных мытарств главного героя

- Сюжет

- М.А. Булгаков как сатирик. «Мастер и Маргарита» без Воланда

Что значит особенности сюжета

Что такое сюжет

Сюжетом принято называть систему событий и отношений между литературными персонажами, развивающимися во времени и пространстве. Он состоит из разнообразных элементов, каждому из которых отводится своя роль в произведении. К их числу принадлежат: экспозиция, завязка, развитие действия и кульминация, развязка, эпилог.

Сюжет – это то, что делает произведение увлекательным и интересным для читателя. Происходящие в романе или повести события позволяют раскрыть основные черты характера героев, особенности их взаимоотношений.

Что такое сюжет

Сюжет встречается далеко не во всех художественных текстах. К примеру, он зачастую отсутствует в лирических произведениях. Стихотворение не повествует о действиях и поступках героев, а проникновенно передаёт их чувства.

К слову, стоит различать сюжет и фабулу. Первый представляет собой систему включённых в произведение событий, расположенных в определённой последовательности (полностью отвечающей творческому замыслу писателя).

Понятие фабулы трактуется немного иначе. Под этим определением понимают все события повествования, которые выстроены с учётом их естественного расположения во времени.

Основные этапы развития сюжета

Экспозиция

Завязка

Развитие событий

Понятие кульминации

Развязка

На этапе развязки происходит логическое завершение конфликта произведения. Оказываются раскрытыми все замыслы злоумышленников, повержены все противники, поставлена точка в отношениях.

Даже, если автор планирует писать продолжение произведения, необходимо наличие промежуточного финала. Не следует оставлять читателя, дошедшего до последних строк книги, в состоянии недоумения и растерянности.

Строим план

Виды сюжетов

Концентрический

В художественной литературе концентрический сюжет чаще всего встречается в пьесах, рассказах, повестях. Он строится возле какого-либо события, влекущего за собой целую совокупность действий (поступков героев, знаменательных происшествий). Например, в произведении «Горе от ума» А. С. Грибоедова центральное место отводится появлению молодого дворянина Чацкого в доме Фамусова. В гоголевской пьесе «Ревизор» самым примечательным событием стал приезд Хлестакова в уездный город.

В произведениях с концентрическим сюжетом отчётливо прослеживается интрига, позволяющая завладеть вниманием читателей, явно просматривается художественный конфликт. А главному герою книги удаётся сконцентрировать внимание на своих поступках и переживаниях. Но у таких сюжетов есть и весьма весомый недостаток – предсказуемость. Поскольку в произведении всего один конфликт, проницательному читателю непременно удастся предугадать дальнейший ход событий. В частности, сюжет практически всех современных любовных романов в той или иной мере отличается предсказуемостью. Основная сюжетная линия уже предопределена встречей главных героев. Вместе с тем для читателя представляет интерес сам путь разрешения конфликта (непосредственно процесс развертывания сюжета).

Во многих классических литературных произведениях, являющихся многоплановыми, встречаются оба типа сюжетов. На фоне линейного повествования разворачиваются конфликты концентрического вида. Примерами таких произведений являются книги:

Источник

Какие бывают виды сюжетов

«Всё давно придумано до нас» — это пессимистическое высказывание распространено среди авторов художественной прозы. И, действительно, за столько веков развития литературы написано такое количество историй, что изобрести что-то новое кажется нереальным. Но если всё придуманное можно представить в виде схем, то есть шанс на основе такой схемы создать что-то свое, оригинальное.

Даже, более того, знание таких схем существенно облегчает создание произведений, позволяет выстроить свой сюжет, придумать яркую кульминацию, раскрыть линии героев и т. д. Наверное, поэтому с XIX века популярны попытки классификации сюжетов.

Жорж Польти и Хорхе Луис Борхес

Одним из первых солидных трудов на эту тему стала книга французского театроведа Жоржа Польти «Тридцать шесть драматических ситуаций», изданная в 1895 году. Но Польти был далеко не первым. Он основывался на классификациях сюжетов, которые делали И. В. Гёте и К. Гоцци.

Я здесь не буду подробно описывать все 36 типов сюжетов (кто заинтересуется – в интернете всё есть), только отмечу, что классификация эта основана на содержании событий. Например, в ней есть такие виды сюжетов:

- Спасение

- Месть, преследующая преступление

- Месть близкому за близкого

- Бунт

- Отважная попытка

- Похищение

- Адюльтер

- Соперничество неравных

- Преступление любви и т. д.

Подобная классификация предполагает множество дополнений и разветвлений, то есть, по сути, она бесконечна. Например, «похищение»: «похищение заложника», «похищение возлюбленной», «похищение ценной вещи», «похищение воспоминаний», «похищение трона» и т. д.

К тому же такая классификация субъективна. Поэтому сюжеты в XX веке пытались обобщить, а их количество сократить, пока Хорхе Луис Борхес не выделил всего четыре вида сюжетов.

- Завоевание чего-либо. Неважно, что это – осаждённая крепость, престижная должность или сердце девушки.

- История о возвращении – домой, к себе, к любимой и т. д.

- Поиск чего-либо – артефакта, истины, украденного, преступника, себя.

- О самоубийстве Бога, то есть о жертве во имя великой цели.

Есть и другие версии, так, Курт Воннегут выделяет восемь сюжетов, а Д. Джонстон – семь. Однако все эти классификации строятся на анализе содержания произведений, значит, во многом субъективны. Для кого-то важны философские аспекты текста, а для кого-то событийные.

На мой взгляд, более правильным является другой подход, который предлагает С. С. Лихачёв.

Два типа сюжетов

Что такое сюжет? Это не столько набор событий, сколько система связей между ними, потому что несвязанные события, какими бы интересными они ни были, нельзя назвать полноценным текстом. О когерентности (связности) текста у меня есть другая статья. Значит, и рассматривать сюжеты нужно исходя из характера связей внутри них. В этом случае выделяют всего два типа сюжетов: хроникальные (линейные) и концентрические.

Линейные или хроникальные сюжеты

Эти сюжеты не зря называют хроникальными — события в них выстраиваются линейно и в хронологическом порядке. Такие сюжеты характерны для больших произведений, в которых герои проходят определённый путь к цели или в своём развитии. В качестве примера можно привести и «Одиссею» Гомера, и «Капитанскую дочку» А. С. Пушкина, и «Вий» Н. В. Гоголя, и «Хоббит» Толкина, и даже сказку «Колобок».

Хроникальные или линейные сюжеты имеют большинство классических произведений. Но это не значит, что все они однотипные или похожие. Ведь в рамках линейной схемы можно выстроить любую историю. И ещё у хроникальных сюжетов бывает много разновидностей.

Линейный дискретный сюжет

В нём нет чёткой временно́й последовательности событий, могут быть пропуски, повествование выстраивается неравномерно. Например, несколько абзацев о детстве героя, сменяет пространный рассказ о его юности, обучении и т. д. Затем какой-то промежуток в жизни персонажа вообще пропускается, и начинается подробная история о том, что случилось уже со взрослым человеком. Или жизнь героя мы видим в форме ключевых, значимых для сюжета событий, но разорванных во времени. Например, как в романе Тургенева «Отцы и дети» или у А. С. Пушкина в «Евгении Онегине».

Линейный параллельный сюжет

Он характерен для многофигурных композиций, романов-хроник, где есть несколько сюжетных линий, которые лишь время от времени пересекаются, но большей частью параллельны. Классический пример: «Сага о Форсайтах» Голсуорси.

Линейный сюжет с экскурсами

Этот сюжет развивается последовательно, события выстраиваются хронологически, но время от времени автор совершает экскурсы в прошлое, рассказывая, например, о детстве героя или о предыстории событий. Такой тип сюжета более сложен для автора, так как всегда есть опасность увлечься событиями прошлого и забыть о повзрослевшем герое. Или просто надолго оставить персонаж в сложной ситуации, отправившись в его детство. И вот стоит наш герой с занесённой над пропастью ногой и несколько страниц вспоминает сказки, которые ему рассказывала няня.

Линейный сюжет с обратной хронологией

Пожалуй, наименее часто встречающийся тип сюжетов, когда повествование начинается «с конца», с события, которое является итогом, развязкой сюжета. Такой сюжет встречается в детективах, где повествование раскручивается от совершенного преступления в прошлое, когда оно только было запланировано, и сформировались предпосылки, например, убийства. Но всё же в чистом виде подобный тип сюжета – большая редкость.

Для хроникальных сюжетов не всегда характерен чётко выраженный конфликт, в них бывает непросто выделить кульминацию, а в многофигурности иногда теряется главный герой. Не всем авторам в такой ситуации удаётся поддерживать интерес читателей.

Концентрические сюжеты

Главная особенность таких сюжетов – единство времени и места действия. Поэтому эти произведения редко отличаются большим объёмом, чаще это рассказ, пьеса или повесть. Хотя, например, «Преступление и наказание» тоже относится к концентрическому типа, а оно вполне большой роман.

Строятся концентрические сюжеты вокруг какого-то события, которое запускает целый комплекс цепных реакций: событий, происшествий, поступков героев. Так в пьесе «Горе от ума» А. С. Грибоедова центральным событием можно считать появление Чацкого в доме Фамусова, а в пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор» — приезд в город Хлестакова.

В концентрических сюжетах более чётко прослеживается конфликт, заметна интрига, которая увлекает читателей, а главный герой действительно является главным, он концентрирует внимание на себе. Но у подобных сюжетов есть и недостаток – предсказуемость. Так как конфликт один, то читателю легко не только его увидеть, но и предугадать возможное развитие. Но тут становятся интересны именно события, путь разрешения конфликта, сам процесс разворачивания сюжета. По такой схеме строятся практически все любовные романы, в которых встреча главных героев уже предопределяет итог развития сюжета.

Многие классические (и не только) произведения, которые отличает многоплановость, включают оба типа сюжетов. На фоне хроникального (линейного) повествования возникают, разворачиваются и разрешаются конфликты концентрического вида. В качестве примера можно привести «Войну и мир» Л. Н. Толстого, «Тихий дон» М. Шолохова, «Сагу о Форсайтах» Дж. Голсуорси или «Игру престолов» Дж. Мартина.

Однако такие сложные схемы не всем удаются, и даже классики литературы в подобных произведениях, бывает, теряются, запутываются, а уж о читателях и говорить нечего. Дж. Мартин, видимо, поэтому и убивал время от времени своих героев, чтобы избежать путаницы. Кстати, об ошибках, «ляпах» и путаницах в классических произведениях я тоже планирую написать статью. Безгрешных писателей нет. Как и вообще людей.

Источник

Сюжет в литературе

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 95.

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 95.

Практически любой литературный текст имеет сюжет, в котором описываются основные события произведения. В данной статье рассматривается определение сюжета в литературе, а также его характеристики и особенности в разных жанрах.

Сюжет: определение и особенности

Сюжет в литературе является основой формой произведения. Он показывает ряд событий, которые происходят в произведении, выстроенных определенным образом.

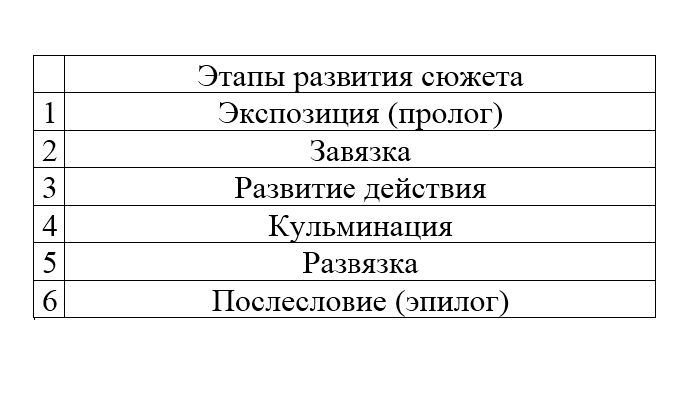

Сюжет состоит из определенных составляющих: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация. Также может присутствовать пролог и эпилог.

Пролог – это вступление, эпилог – заключительная часть, не всегда связанная с сюжетом произведения

В экспозиции обычно происходит знакомство с главными героями, читатель начинает вникать в суть истории и понимать причину, по которой в дальнейшем произойдет конфликт. Экспозиция всегда предшествует началу сюжета, однако может следовать как после завязки, так и до нее.

Начало действия происходит завязка, в которой и обнаруживаются противоречия, которые волнуют главных героев.

Например, в трагедии Шекспира «Гамлет» завязкой является встреча героя с призраком.

Кульминация в произведении – это самый напряженный момент, который становится переломным и влияет на дальнейшие события и на мировоззрение героев.

Однако сюжет в литературе может встречаться не во всех литературных произведениях. Например, в лирических текстах сюжет зачастую и вовсе отсутствует, так стихотворные жанры передают чувства героев, а не повествуют о их действиях и поступках.

Очень близким понятием к сюжету является фабула. Однако считается, что они все-таки различаются. Сюжет – это ход событий, выстроенных в определенном порядке, а фабула подразумевает под собой освещение основного конфликта, который по ходу этих событий развивается. Однако существует мнение, что фабула не является самостоятельным элементом и сама по себе значения не имеют, поэтому при анализе произведения всегда говорят про сюжет,но очень редко про фабулу.

Что мы узнали?

Данная статья поможет школьникам лучше понять, что такое сюжет, разобраться в его составляющих, выявить особенности сюжета в разных литературных жанрах.

Источник

Сюжет — это что такое? Примеры увлекательных сюжетов в литературе

Сюжет: определение и особенности

Сюжет в литературе является основой формой произведения. Он показывает ряд событий, которые происходят в произведении, выстроенных определенным образом.

Сюжет состоит из определенных составляющих: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация. Также может присутствовать пролог и эпилог.

Рис. 1. Составляющие сюжета в таблице.

Пролог – это вступление, эпилог – заключительная часть, не всегда связанная с сюжетом произведения

В экспозиции обычно происходит знакомство с главными героями, читатель начинает вникать в суть истории и понимать причину, по которой в дальнейшем произойдет конфликт. Экспозиция всегда предшествует началу сюжета, однако может следовать как после завязки, так и до нее.

Начало действия происходит завязка, в которой и обнаруживаются противоречия, которые волнуют главных героев.

Например, в трагедии Шекспира «Гамлет» завязкой является встреча героя с призраком.

Кульминация в произведении – это самый напряженный момент, который становится переломным и влияет на дальнейшие события и на мировоззрение героев.

Однако сюжет в литературе может встречаться не во всех литературных произведениях. Например, в лирических текстах сюжет зачастую и вовсе отсутствует, так стихотворные жанры передают чувства героев, а не повествуют о их действиях и поступках.

Очень близким понятием к сюжету является фабула. Однако считается, что они все-таки различаются. Сюжет – это ход событий, выстроенных в определенном порядке, а фабула подразумевает под собой освещение основного конфликта, который по ходу этих событий развивается. Однако существует мнение, что фабула не является самостоятельным элементом и сама по себе значения не имеют, поэтому при анализе произведения всегда говорят про сюжет,но очень редко про фабулу.

Что же такое сюжет

Аристотель, создатель реалистической эстетики античности, в своей “Поэтике” уделяет большое место проблеме сюжета, определяя его как “подражание действию”, “сочетание фактов”. При этом Аристотель настаивает на утверждении доминирующей роли сюжета в драме, в частности в трагедии, которая “есть подражание не людям, но действию и жизни”, цель которой — “какое-нибудь действие, а не качество” и для которой сюжет “есть основа и как бы душа”.

В повествовательных произведениях сюжет составляет их драматическую сторону (что допускает возможность их инсценировки), которая здесь совмещается с более или менее развитым описанием, а также авторскими высказываниями эмоционально-лирического, философского или публицистического характера.

В русскоязычной литературе бытуют два понятия — сюжет и фабула. Означают они примерно одно и то же, но есть и различия.

Если говорить кратко и просто, то:

- фабула — это факты вашей истории, голые и беспристрастные, выстроенные в хронологическом порядке;

- сюжет — это то, как вы эти факты рассказали (глазами какого героя показали их, какую оценку дали, может быть, даже поменяли хронологический порядок, т. е. сначала рассказали о том, что случилось, а потом показали причину произошедшего).

К примеру, в романе Достоевского «Преступление и наказание» фабула такова:

Бедный студент совершил убийство старухи-ростовщицы. После долго мучился и раскаялся. Признался, пошел на каторгу и обрел покой и счастье.

А сюжет сложнее:

Бедный студент, размышляющий над новейшими философскими концепциями своего времени, воспринимает старуху-ростовщицу как обезличенное зло, которое стоит на его пути, пути просвещенного и потенциально великого человека, и все в его жизни зависит от того, хватит ему решимости и смелости признаться, что он выше ее и имеет право ее уничтожить, чтобы достичь всего того, что он может; сможет ли он быть настоящим человеком, а не дрожащей тварью.

Чтобы доказать себе, что он человек, а не тварь, студент старуху убивает — топором, неумело и с ужасом; сцена убийства потрясает его настолько, что он впадает в шоковое состояние и постепенно скатывается в психическое расстройство… и так далее.

Думаю, этого достаточно, чтобы вы поняли разницу между фабулой и сюжетом.

Виды сюжета

Принято выделять концентрический сюжет и хроникальный. Данная классификация основана на отличии связей между событиями. Если в хроникальном сюжете главное внимание уделяется времени и его течению, то в концентрическом сюжете упор делается на психические факторы. Именно поэтому с первым сюжетом обычно имеют дело авторы саг и хроник, а второму отдают предпочтение писатели-фантасты, романисты и другие, для которых хронология событий не имеет принципиального значения.

В концентрическом сюжете всё просто и понятно: автор исследует только какой-то один конфликт, а элементы композиции легко выделить и назвать, так как они идут один за другим. Здесь все эпизоды будут иметь причинно-следственную связь, и весь текст будет пронизан чёткой логикой: никакого хаоса, никаких композиционных нарушений.

Даже если в произведении будет задействовано несколько сюжетных линий, все события будут связаны между собой по принципу звеньев одной цепи. С хронологическим сюжетом всё обстоит несколько иначе: тут причинно-следственные связи могут разрываться или вовсе отсутствовать. К тому же, некоторых элементов композиции может просто не быть.

Стивен Кинг, Томас Харрис и Джоан Роулинг

На десерт мы оставляем книги, где сюжет и герои (как составляющая последнего) играют решающую роль в популярности произведений авторов.

Стивен Кинг написал много книг. Какие-то из них удачные, какие-то не очень. Но некоторые стали культовыми у читателя. Например, «Мертвая зона», «Кладбище домашних животных», «Зеленая миля» и др. В них умело сочетается, с одной стороны, сюжетность, а с другой стороны, некоторая психологическая глубина, которая совершенно необходима любой хорошей художественной прозе.

Томас Харрис создал обаятельного маньяка. У Ганнибала Лектера не так уж много в этом смысле соперников. С одной стороны, трилогия о Ганнибале увлекательно читается, но она очень хорошо запоминается, потому что главный герой, несмотря на то что он психопат, вызывает восхищение.

У подготовленного читателя уйдет не так много времени на освоение всех книг Харриса, ибо их всего 5:

- «Чёрное воскресенье» (1975);

- «Красный дракон» (1981);

- «Молчание ягнят» (1988);

- «Ганнибал» (1999);

- «Ганнибал: Восхождение» (2006).

Нельзя напоследок не сказать и о Джоан Роулинг – создательнице культового среди подростов персонажа – Гарри Поттера. В целом, как и другие авторы в этом подразделе, Роулинг не претендует на высокое звание классика литературы (разве что в своем жанре), но она пишет хорошую прозу, которая вызывает сопереживание читателя. С книгами о Потере стоит ознакомиться всем, и даже взрослым. Помните, что дети не будут читать плохую литературу (так считает Д.Л. Быков).

Литература

- Зунделович. Сюжет. Словарь литературных терминов, т.2.

- Значение слова «сюжет» в Большой советской энциклопедии

- Сюжет. Литературная энциклопедия

- Луначарский А. В., Тридцать шесть сюжетов, журнал «Театр и искусство», 1912 г., N 34.

- Славутин Е.И., Пимонов В. И. К вопросу о структуре сюжета // Вестник Литературного института им. А. М. Горького, № 2, 2012, стр. 22-30 https://litinstitut.ru/sites/default/files/vestnik_li_2012_2.pdf

- Reagan, Andrew J., et al. The emotional arcs of stories are dominated by six basic shapes. arXiv preprint arXiv:1606.07772 (2016). Реферат в MIT Technology Review: Data Mining Reveals the Six Basic Emotional Arcs of Storytelling (англ.)

Определение понятия в различных источниках

Само слово заимствовано из французского языка (subjet), что дословно переводится как «предмет». Во множестве источников (в различных словарях в том числе) значение слова варьируется. Что такое сюжет? Определение в среднем представляет собой систему событий и взаимоотношений между героями и развитие их во времени и пространстве. Вкратце сюжет обозначается совокупностью событий и действий, раскрывающих основное содержание произведения. Однако, например, «Словарь эстетики» 1989 г. называет сюжетом динамический аспект произведений искусства, развертывание действия, развитие взаимоотношений героев, их характеров, поступков. Повествовательным ядром художественного произведения считается сюжет в «Словаре литературных терминов», системой расположенности и взаимонаправленности лиц в данном произведении, а также положений и событий, развивающихся в нем. В «Большом энциклопедическом словаре» и «Современной энциклопедии» (2000) сюжет считается способом развертывания фабулы, а также последовательностью изображаемых событий.

Типология сюжетов

Предпринимались неоднократные попытки классифицировать сюжеты литературных произведений, разделять их по различным признакам, выделять наиболее типичные. Анализ позволил, в частности, выделить большую группу так называемых «бродячих сюжетов» — сюжетов, которые многократно повторяются в различном оформлении у разных народов и в разных регионах, большей частью — в народном творчестве (сказки, мифы, легенды).

По мнению А. Е. Нямцу, из всего многообразия традиционных сюжетов можно выделить четыре основные генетические группы: мифологические, фольклорные, исторические и литературные[2].

Как отмечает проф. Е. М. Мелетинский, «большинство традиционных сюжетов восходит на Западе к библейским и античным мифам»[3].

Известно несколько попыток свести всё многообразие сюжетов к небольшому, но при этом исчерпывающему набору сюжетных схем. В известной новелле «Четыре цикла» Борхес утверждает, что все сюжеты сводятся всего к четырём вариантам:

- О штурме и обороне укреплённого города (Троя)

- О долгом возвращении (Одиссей)

- О поиске (Ясон)

- О самоубийстве бога (Один, Аттис)

Французский исследователь Жорж Польти опубликовал в 1895 году книгу «Тридцать шесть драматических ситуаций», в которой свёл весь опыт мировой драматургии к разрабатыванию 36 стандартных сюжетных коллизий.

Сколько существует сюжетов

Исследователи фольклора (это что?), который, как известно, стоит у истоков авторской литературы, определили, что в основе сюжета лежит миф.

Распавшись на отдельные осколки, миф превратился в сказку (это что?). Собиратели «сказочных осколков» попытались собрать воедино сюжеты сказок по всему миру, что привело их к удивительному открытию: в культуре всех народов есть общие метасюжеты.

Самой известной стала классификация С.Томпсона «Указатель сказочных сюжетов». Томпсон взял за основу более подробную классификацию А.Аарне.

В настоящий момент количество указателей очень велико. Одни учёные насчитывают около 500 сюжетов, другие говорят, что их 200, третьи называют минимальное количество – 12.

Самым лаконичным оказался латиноамериканский писатель, исследователь литературы Х.Л.Борхес, который свёл всё богатство мировой культуры к четырём сюжетам. Всё остальное в его трактовке – лишь их вариация.

Например, сюжет о плуте, путешествующем по свету, представлен в классическом произведении древности – поэме Гомера «Одиссей».

В европейском средневековом искусстве он продолжился «Романом о Лисе». «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле, «Мёртвые души» Н.В.Гоголя, «Уллис» Дж.Джойса, «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова – вариации того же древнего мифа.

Определение слова «Сюжет» по БСЭ:

Сюжет (от франц. sujet — предмет) 1) в литературе — развитие действия, ход событий в повествовательных и драматических произведениях, а иногда и в лирических. К литературе слово «С.» впервые применили в 17 в. классицисты П. Корнель и Н. Буало, имея в виду, вслед за Аристотелем, происшествия в жизни легендарных героев древности (например, Антигоны и Креонта или Медеи и Ясона), заимствованные драматургами позднейших времён. Но Аристотель в «Поэтике» применял для обозначения подобных происшествий древнегреческое слово «миф»(мэthos) в смысле«предание», которое в русском литературоведении переводится обычно неверно латинским словом «фабула». Латинское слово «фабула» (от одного корня с глаголом fabulari — рассказывать, повествовать) употреблялось римскими писателями как обозначение всяких рассказов, в том числе мифов и басен, и получило распространение гораздо раньше, чем французский термин «С.». В немецкой классической эстетике (Шеллинг, Гегель) события, изображенные в произведениях, назывались «действованием» (Handlung). Различие в терминах, обозначающих одно явление, сделало их неустойчивыми и неоднозначными. В современной советской литературно-критической и школьной практике термины «С.» и «фабула» осознаются или как синонимы, или же С. называется весь ход событий, а фабулой — основной художественный Конфликт, который в них развивается (в обоих случаях термины удваиваются). В литературоведении сталкиваются два других истолкования. В 1920-х гг. представители ОПОЯЗа предложили важное различение двух сторон повествования: развитие самих событий в жизни персонажей, порядок и способ сообщения о них автором-рассказчиком. придавая большое значение тому, как «сделано» произведение, они стали называть С. вторую сторону, а первую — фабулой. Эта традиция продолжает сохраняться (см. «Теория литературы…» в трёх тт., т. 2, М., 1964). Другая традиция идёт от русских критиков-демократов середины 19 в., а также от А. Н. Веселовского и М. Горького. все они С. называли развитие действия (Белинский В. Г.: «Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому… важно содержание, а не, сюжет»» — Полное собрание соч., т. 6, 1955, с. 219. Горький М.: «… Сюжет… связи, противоречия, симпатии и антипатии и вообще взаимоотношения людей…» — Собрание соч., т. 27, 1953, с. 215). Такая терминология не только более традиционна и привычна, но и более точна этимологически (С., по смыслу слова, — «предмет», то есть то, о чём повествуется, фабула, с той же точки зрения — само повествование о С.). Однако сторонникам этой теории важно усвоить теоретическое новаторство «формальной школы» и, называя С. основную, предметную сторону повествования или сценического действия, употреблять термин «фабула» для обозначения второй, собственно композиционной стороны (см. Композиция). С. произведения — одно из важнейших средств воплощения содержания — обобщающей «мысли» писателя, его идейно-эмоционального осмысления реальных характерностей жизни, выраженного через словесное изображение вымышленных персонажей в их индивидуальных действиях и отношениях. С. во всём его неповторимом своеобразии — это основная сторона формы (и тем самым стиля) произведения в её соответствии содержанию, а не само содержание, как часто понимают в школьной практике. Всю структуру С., его конфликты и развивающее их соотношение повествовательных и диалогических эпизодов необходимо изучать функционально, в его связях с содержанием, в его идейно-эстетическом значении. При этом надо отличать С. в его неповторимости от отвлечённых сюжетных, точнее — конфликтных «схем» (А любит Б, но Б любит В, и т. п.), которые могут исторически повторяться, заимствоваться и каждый раз находить новое конкретное художественное воплощение. На ранних этапах исторического развития эпоса его С. строились по временному, хроникальному принципу сочетания эпизодов (волшебные сказки, рыцарские и плутовские Романы). Позднее в европейском эпосе возникают концентрические С., основанные на едином конфликте. В концентрическом С. эпоса и драматургии конфликт проходит через всё произведение и отличается определённостью своей завязки, кульминации и развязки. Только на основе анализа С. можно функционально анализировать фабулу произведения во всём сложном соотношении её собственных сторон (см. Фабула). 2) В изобразительных искусствах — определённое событие, ситуация, изображенные в произведении и часто обозначаемые в его названии. В отличие от темы, С. представляет собой конкретное, детальное, образно-повествовательное раскрытие идеи произведения. Особая сложность С. характерна для произведения бытового и исторических жанров. Лит.: Аристотель. Об искусстве поэзии, М., 1937. Лессинг Г. Э., Лаокоон, или О границах живописи и поэзии, М., 1957. Гегель, Эстетика, т. 1, М., 1968: Белинский В. Г., Полн. собр. соч., т. 5, М., 1954, с. 219. Веселовский А. Н., Поэтика сюжетов, в его кн.: Историческая поэтика, Л., 1940. Шкловский В. Б., О теории прозы, М.- Л., 1925. Медведев П. Н., Формальный метод в литературоведении, Л., 1928: Фрейденберг О. М., Поэтика сюжета и жанра, Л., 1936. Кожинов В. В., Сюжет, фабула, композиция, в кн.: Теория литературы…, т. 2, М., 1964. Вопросы кинодраматургии, в. 5 — Сюжет в кино, М., 1965. Поспелов Г. Н., Проблемы литературного стиля, М., 1970. Лотман Ю. М., Структура художественного текста, М., 1970. Тимофеев Л. И., Основы теории литературы, М., 1971. Wellek R., Warren A., Theory of literature, 3 ed., N. Y., 1963. Г. Н. Поспелов (С. в литературе).

Фабула

Фабула — повествование о событиях в их хронологическом порядке; связь всех мотивов в произведении; все происшествия, которые отразись в драматическом, эпическом или лиро-эпическом произведении.

Элементы фабулы:

- экспозиция (см. на странице стадии действия худ.произведения)

- завязка (см. на странице стадии действия худ.произведения)

- кульминация (см. на странице стадии действия худ.произведения)

- развязка (см. на странице стадии действия худ.произведения)

- эпилог (см. на странице стадии действия худ.произведения)

- интрига (развитие действия в романе)

- коллизия (столкновение интересов действующих лиц)

«Преступление и наказание» без ницшеанства и духовных мытарств главного героя

Не многие школьники осиливают это замечательное произведение. А ведь если бы его написал не Достоевский, то оно бы читалось, возможно, на одном дыхании. А потом сделали бы по ней экранизацию, и получилось что-то вроде «Лейтенанта Коломбо» в 19 веке.

Ведь если посмотреть непредвзято, без снобизма, то сюжет – это то в «Преступлении и наказании», что делает Порфирий Петрович. Посмотрим только на цепь событий. Читателю сразу известен преступник, злодеяние, короче говоря, казалось бы, нет интриги, но нет, Федор Михайлович не зря мастер детективной прозы. Основная интрига сюжета в том, признается Раскольников или нет. А Порфирий Петрович искусно подводит преступника, отягощенного совестью, к чистосердечному признанию, совсем как лейтенант Коломбо.

«Братья Карамазовы» динамичнее в этом смысле, и ведь до самого конца не ясно, кто убил старика. Это ли не признак хорошего детектива?

Сюжет

Сюжет — это цепь событий в определенной последовательности; развитие действия в драматическом, эпическом или лиро-эпическом произведении. Данный термин впервые применили французские классицисты П. Корнель и Н. Буало в XVII веке, заявив, что сюжет — «происшествия в жизни легендарных героев древности».

Сюжет — это обобщающая мысль писателя; это темы, проблемы, поставленные автором в произведении. Именно поэтому сюжет не может быть пересказан!

М.А. Булгаков как сатирик. «Мастер и Маргарита» без Воланда

Стивен Кинг утверждал в автобиографическом сочинении: «История начинается с вопроса, а что было бы если…». Кстати, по мнению короля ужасов, это некоторый творческий метод создания сюжета для приключенческой литературы в принципе. Здесь мы толкуем прилагательное «приключенческая» в широком ключе как «событийная».

«Мастер и Маргарита» – роман многослойный и пронизанный различными переплетениями между двумя почти полноправными его частями, «советскими» и «ершалаимскими» главами. Обычному же читателю он интересен прежде всего неповторимым стилем М.А. Булгакова и авторской фантазией о том, что сатана посетил Советский Союз в такое страшное время (30-е годы).

Конечно, возможно, «евангелие» от М.А. Булгакова важно, но если бы не Воланд и его похождения, роман не имел бы такого оглушительного успеха у современного читателя. Потому что все проблемы России, которые были явлены в эпохальном романе, остались на месте. Однако мы заговорись, а меж тем пора переходить к другой сюжетной прозе.

Источник