- проблематика

- Смотреть что такое «проблематика» в других словарях:

- Значение слова «проблематика»

- проблема́тика

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Ассоциации к слову «проблематика»

- Синонимы к слову «проблематика»

- Предложения со словом «проблематика»

- Цитаты из русской классики со словом «проблематика»

- Сочетаемость слова «проблематика»

- Какой бывает «проблематика»

- Понятия, связанные со словом «проблематика»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Предложения со словом «проблематика»

- Проблематика – это совокупность вопросов или точка зрения?

- Значение слова

- «Герой нашего времени», или значение примеров

- Мастер слова

- Немного о сказках и детективах

- Заключение

- Тематика и проблематика художественного произведения

- Типы

проблематика

Словарь литературоведческих терминов . С.П. Белокурова . 2005 .

Смотреть что такое «проблематика» в других словарях:

ПРОБЛЕМАТИКА — ПРОБЛЕМАТИКА, проблематики, мн. нет, жен. (книжн.). Совокупность, круг проблем. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

проблематика — сущ., кол во синонимов: 2 • совокупность проблем (1) • тема (24) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

проблематика — и, ж. problématique adj. Совокупность, круг проблем. Уш. 1939. Академия наук .. должна концентрировать свое внимание на узловой проблематике. Природа 1935 1 6. Лекс. Уш. 1939: проблема/тика … Исторический словарь галлицизмов русского языка

проблематика — (совокупность проблем) [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN range of problems … Справочник технического переводчика

ПРОБЛЕМАТИКА — (problematique or problematic) система вопросов и понятий, составляющая какую либо определенную науку (Альтюссер и Балибар, 1968). В творчестве Луи Альтюссера это понятие играет роль, во многом эквивалентную понятию парадигмы у Томаса Куна или… … Большой толковый социологический словарь

проблематика — совокупность проблем. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, , 2009. проблематика и, мн. нет, ж. (нем. Problematik … Словарь иностранных слов русского языка

ПРОБЛЕМАТИКА — развертывание проблемы (более или менее осознанного противоречия) в процессе размышления: например, анализ чувства долга и свободы относится к нравственной проблематике. Это понятие часто используется в значении «исследования точно поставленной и … Евразийская мудрость от А до Я. Толковый словарь

ПРОБЛЕМАТИКА — развертывание проблемы в процессе размышления: например, анализ чувства долга относится к нравственной проблематике. Это понятие часто используется в значении «исследования точно поставленной и развернутой задачи», при этом вначале все решения… … Философский словарь

Проблематика — ж. Совокупность проблем. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

проблематика — проблематика, проблематики, проблематики, проблематик, проблематике, проблематикам, проблематику, проблематики, проблематикой, проблематикою, проблематиками, проблематике, проблематиках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А.… … Формы слов

Источник

Значение слова «проблематика»

ПРОБЛЕМА́ТИКА, -и, ж. Совокупность проблем (в 1 знач.). Проблематика научной работы.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ПРОБЛЕМА’ТИКА, и, мн. нет, ж. (книжн.). Совокупность, круг проблем.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

проблема́тика

1. совокупность, круг проблем ◆ Для русской христианской проблематики очень интересно, что в александровскую эпоху жил величайший русский поэт Пушкин и величайший русский святой Серафим Саровский, которые никогда друг о друге ничего не слышали. Н. А. Бердяев, «Русская идея», 1946 г.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: приводиться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «проблематика»

Синонимы к слову «проблематика»

Предложения со словом «проблематика»

- Расширение проблематики исследований в области истории науки произошло по следующим направлениям.

Цитаты из русской классики со словом «проблематика»

- Когда я ближе познакомился с современной католической и протестантской мыслью, то я был поражен, до чего моя проблема творчества им чужда, чужда и вообще проблематика русской мысли.

Сочетаемость слова «проблематика»

Какой бывает «проблематика»

Понятия, связанные со словом «проблематика»

Отправить комментарий

Дополнительно

Предложения со словом «проблематика»

Расширение проблематики исследований в области истории науки произошло по следующим направлениям.

Экономическая нагрузка в сфере транспорта с подобной социальной проблематикой связана не меньше, а возможно, и больше, чем с наличием или отсутствием велосипедных дорожек и собственно формой их существования.

Диалоги делятся на посвящённые философской проблематике, на обсуждающие законодательство и на содержащие мифы.

Источник

Проблематика – это совокупность вопросов или точка зрения?

Интерес к тем или иным явлениям действительности позволяет определить тот круг вопросов и проблем, которые автор освещает в своем произведении. Задача творческого процесса писателя – разрешить проблематику своего произведения, так как выбор определенных проблем будет составлять содержание произведения. Итак, в теме сегодняшней публикации мы рассмотрим, что значит проблематика. Это выбор вопросов или проблем? А может, это точка зрения автора?

Значение слова

Для того чтобы понять суть вопроса, необходимо четко понимать значение понятия. Слово «проблематика» образовано от слова «проблема», которая означает сложный вопрос или задачу, требующую исследования или разрешения. А проблематика – это совокупность или круг проблем, требующих рассмотрения и исследования, для дальнейшего их решения. Хотелось бы отметить, что проблематика зависит от многих факторов, таких как цепочка исторических событий или социальных проблем современности. Она отражает идеи своего времени и даже «литературную моду». Проблематика — это своего рода процесс размышления, который в первую очередь определяется миросозерцанием самого писателя. Именно этим обусловлен тот факт, что одну и ту же тему писатели по-разному отображают в их произведениях.

«Герой нашего времени», или значение примеров

Михаил Юрьевич Лермонтов в своем бессмертном романе «Герой нашего времени» затрагивает такие вопросы, которые интересовали и будут интересовать людей во все времена: в чем заключается смысл жизни человека, что есть честь и достоинство, какое место занимает любовь и дружба? В этом случаи важны временные рамки, так как многие понятия продиктованы временем, в котором живет герой этого произведения. Всем этим и определяется проблематика романа «Герой нашего времени».

Гениально не только это произведение, гениально даже само название, которое можно приурочить к сегодняшнему дню. Ярким примером может послужить роман современного писателя Сергея Минаева «Духлесс. Повесть о ненастоящем человеке», на основании которого был снят одноименный фильм. Главный герой романа – герой своего времени, который за свою работу получает большие деньги, ездит на дорогих автомобилях, живет в шикарной квартире и окружен красивыми женщинами. Со временем его образ жизни кажется ему омерзительным, и он старается вырваться из этого порочного круга.

Проблематика двух романов может быть объединена одним общим вопросом: «Зачем я живу?». Этот вопрос задает себе Печорин, он же волнует и Макса Андреева.

Мастер слова

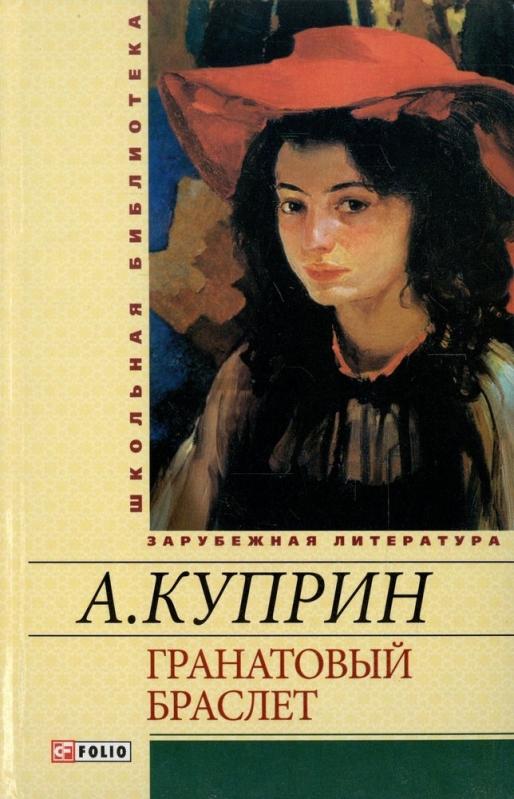

Проблематика рассказа «Гранатовый браслет» Александра Ивановича Куприна – это проблемы не только долга и совести, но и истинной любви. Тема неразделенной любви близка людям вне зависимости от времени, в котором они проживают. К этой теме обращались многие писатели. Но Куприн оказался мастером пера, мастером своего дела, подача проблематики этого рассказа настолько впечатляет размышлениями самого автора, которые произносит один из героев рассказа – генерал Яков Михайлович Аносов. Любовь, по мнению Куприна, – это не только самоотверженность и честность. Главное – это подвиг, который может сделать далеко не каждый. В произведении разносторонне изображены характеры героев, ситуации, внутренние конфликты. И чем глубже они изображены, тем интересней проблематика этого произведения.

Немного о сказках и детективах

Позиция персонажей предопределена и неизменна на протяжении всего сюжета. Речь идет о сказках. Если персонаж Бабы-Яги отрицательный, ни в одной сказке вы не встретите описаний о ее, скажем, внутренних метаниях между хорошими делами и плохими, не будет внутренних диалогов, действия ее просты и понятны. Проблематика темы сказочных персонажей весьма ограничена жанром произведения. Похожая ситуация наблюдается, к примеру, в детективном романе, где не стоит вопрос проблемы преступности, он, конечно же, существует в самом произведении, но здесь важна в основном сюжетная линия, а уже идейное содержание предмета отступает на второй план. Читатель увлечен описанием линии сюжета произведения, в основе которого лежит раскрытие загадочного преступления. В этом случае читателя не интересует вопрос, каким образом преступник стал на этот скользкий путь. Проблематика произведения в этом случаи не отслеживается. Это произведение обусловлено жанром детектива. Даже мнение самого автора в этом случае предопределено каноном жанра.

Заключение

В заключение, подводя итоги сказанному, отметим, что проблематика – это не только одна из ведущих граней в художественном произведении, но и выбор свободы слова автором произведения, который не ограничен жанровым каноном. Это важный процесс рассуждения, который раскрывает перед читателем художественную осознанность произведения, позволяет ему самостоятельно ответить на многочисленные вопросы. Проблематика должна присутствовать в творении автора. Если ее нет в произведении, то оно в большей степени лишено смысла и не вызывает желания перечитывать его вновь и вновь, не заставляет задуматься над вечными вопросами, а является лишь способом скрасить свой досуг чтением незатейливой и одноразовой писанины. Так, в современной массовой литературе редко содержится глубокая и значительная проблематика.

Источник

Тематика и проблематика художественного произведения

Тема — это то, о чем идет речь в произведении, основная проблема, поставленная рассматриваемая автором в произведении, которая объединяет содержание в единое целое; это те типические явления и события реальной жизни, которые отражены в произведении.

Тема — это то, о чем идет речь в произведении, основная проблема, поставленная рассматриваемая автором в произведении, которая объединяет содержание в единое целое; это те типические явления и события реальной жизни, которые отражены в произведении. Созвучна ли тема основным вопросам своего времени? Связано ли с темой название? Каждое явление жизни — это отдельная тема; совокупность тем — произведения.

В учебной, справочной и даже научной литературе термин «тема» толкуется по-разному. «Одни понимают под темой жизненный материал, взятый для изображения. Другие — основную общественную проблему, поставленную в произведении», — пишет Г.Л. Абрамович, склоняясь ко второму толкованию, но не исключая и первого. В понятии темы в этом случае объединяются два совершенно разных значения. Более четко эти значения разграничены в Литературном энциклопедическом словаре**, что исключает, по крайней мере, смешение понятий. Иногда тема отождествляется даже с идеей произведения, причем начало подобной терминологической неоднозначности положил, очевидно, М. Горький: «Тема — это идея, которая зародилась в опыте автора, подсказывается ему жизнью, но гнездится во вместилище его впечатлений еще неоформленно».

Нам необходимо четко разграничить и сами термины «тема», «проблема», «идея», и — главное — стоящие за ними структурные уровни художественного содержания, избегая дублирования терминов. Такое разграничение было в свое время проведено Г.Н. Поспеловым в настоящее время разделяется многими литературоведами. В соответствии с этой традицией под темой мы будем понимать объект отражения, те жизненные характеры ситуации (взаимоотношения характеров, а также взаимодействия человека с обществом в целом, с природой, бытом т.п.), которые как бы переходят из реальной действительности в образуютобъективную сторону его содержания. в таком понимании выступает как связующее звено между первичной реальностью реальностью художественной, она как бы принадлежит сразу обоим мирам: реальному художественному. При этом следует, разумеется, учитывать то обстоятельство, что действительные характеры взаимоотношения характеров не копируются писателем «один к одному», а уже на этом этапе творчески преломляются: писатель выбирает из действительности наиболее, с его точки зрения, характерное, усиливает эту характерность одновременно воплощает ее в единичном художественном образе. Так создаетсялитературный персонаж — вымышленная писателем личность со своим характером, то есть совокупностью индивидуальных устойчивых черт личности — социальных психологических.

Проблема — это та сторона жизни, которая особенно интересует писателя. Одна та же проблема может послужить основой для постановки разных проблем (тема крепостного права — проблема внутренней несвободы крепостного, проблема взаимного развращения, уродования крепостных, крепостников, проблема социальной несправедливости. ). — перечень проблем, затронутых в . (Они могут носить дополнительный характер подчиняться главной проблеме.)

Под в литературоведении принято понимать область осмысления, понимания писателем отраженной реальности. Это сфера, в которой проявляется авторская концепция мира человека, где запечатлеваются размышления переживания писателя, где тема рассматривается под определенным углом зрения. На уровне читателю как бы предлагается диалог, подвергается обсуждению та или иная система ценностей, ставятся вопросы, приводятся «аргументы» за против той или иной жизненной мироориентации. можно назвать центральной частью содержания, потому что в ней, как правило, заключено то, ради чего мы обращаемся к — неповторимый авторский взгляд на мир. Естественно, что требует повышенной активности от читателя: если тему он принимает как данность, то по поводу у него могут должны возникать собственные соображения, согласие или несогласие, размышления переживания, направляемые размышлениями переживаниями автора, но не целиком им тождественные. Выше, в первом разделе, мы обсуждали плодотворную идею М.М. Бахтина о специфическом познании содержания как диалоге между автором читателем; в наибольшей мере эта идея относится как раз к .

В отличие от является субъективной стороной содержания, поэтому в ней максимально проявляется авторская индивидуальность, самобытный авторский взгляд на мир или, как писал Л.Н. Толстой, «самобытное нравственное отношение автора к предмету»*. Число тем, которые предоставляет писателю объективная действительность, поневоле ограничено, поэтому не редкость, когда произведения совершенно разных авторов написаны на одну ту же или сходную тему. Но нет двух крупных писателей, которых совпадали бы по своей . Своеобразие — своего рода визитная карточка автора. Так, практически не было поэта, который в своем творчестве обошел бы тему поэзии, но как по-разному звучит у разных поэтов , связанная с этой темой! Пушкин рассматривал поэзию как «служенье муз», поэта — как боговдохновенного пророка, подчеркивал величие поэта его роль в деле национальной культуры. Лермонтов акцентировал гордое одиночество поэта в толпе, его непонятость трагическую судьбу. Некрасов ставил вопрос о гражданственности поэтического творчества общественной полезности деятельности поэта в «годину горя», резко выступая против теорий «чистого искусства». Для Блока поэзия была прежде всего истолковательницей выразительницей мистических тайн бытия. Маяковский первым стал рассматривать поэзию как своего рода «производство», ставя вопрос «о месте поэта в рабочем строю». Как видим, при единстве темы у каждого из поэтов оказывается весьма индивидуальной субъективной.

Центральная проблема произведения часто оказывается его организующим началом, пронизывающим все элементы художественной целостности. Во многих случаях произведения словесного искусства становятся многопроблемными, эти проблемы далеко не всегда разрешаются в пределах произведения. А.П. Чехов справедливо писал, отдавая приоритет даже перед идеей: «Вы смешиваете два разных явления: решение вопроса правильную постановку вопроса. Только второе обязательно для художника. В «Евгении Онегине» или «Анне Карениной» не решен ни один вопрос, но они вас вполне удовлетворяют, потому что все вопросы поставлены в них правильно» (Письмо А.С. Суворину от 27 октября 1888 г.)*. дает читателю возможность размышлять переживать, а это, в сущности, главное, ради чего мы обращаемся к литературе.

Типы

Вопросы типологии стали разрабатываться литературоведами довольно давно. Разграничение некоторых типов их подробное описание мы можем найти в работах Гегеля, Шиллера, Белинского, Чернышевского других эстетиков литературоведов XVIII-XIX вв. Однако системной научной разработке эта проблема подверглась только в XX в. Одной из первых плодотворных попыток разграничить типы была попытка М.М. Бахтина, который выделил романную нероманную концепции действительности. В типологии М.М. Бахтина они различались прежде всего по тому, как подходит автор к пониманию изображению человека*. Однако та другая группа оказывались внутренне неоднородными, что делало необходимым дальнейшую разработку типологии художественного содержания в направлении большей дифференциации типов. Дальше всех здесь пошел, вероятно, Г.Н. Поспелов, который выделил уже четыре типа : «мифологическую», «национально-историческую», «нравоописательную» (иначе — «этологическую») романную (в терминологии Г.Н. Поспелова — «романическую»)**. Эта типология, правда, не свободна от существенных недостатков (неточности терминологии, излишняя социологизация, произвольное неправомерное связывание типов с литературными жанрами), однако на нее уже вполне можно опереться, чтобы идти дальше.

Мифологическая

Мифологическая — это «фантастико-генетическое осмысление» «тех или иных явлений природы или культуры»*; объяснение, которое дает автор возникновению тех или иных явлений. Так, например, автор «Метаморфоз» Овидий дает, опираясь на фольклорную легенду, объяснение, откуда каким образом появился на земле цветок нарцисс — в него, оказывается, был превращен юноша по имени Нарцисс, не любивший никого, кроме самого себя.

Мифологическая была очень развита на ранних стадиях литературы, а также в долитературном творчестве — фольклоре. Конечно, многие современные писатели просто используют мифологические модели для воплощения совсем иной (чаще всего философской) (например, рассказ Л. Андреева «Иуда Искариот», роман Булгакова «Мастер Маргарита», пьесы Ж. Ануя), но собственно мифотворчество актуально для литературы XX в. Прежде всего оно проявляется в таких важных для современного мышления течениях, как научно-фантастическая литература в особенности литература «фэнтези». Как пример научно-фантастического мифотворчества можно привести романы А. Кларка «Космическая одиссея 2001» К. Саймака «Заповедник гоблинов». В первом из них дается фантастическое объяснение возникновению разумной жизни на Земле: зародиться ей помогли высокоразвитые космические пришельцы; во втором фантастически осмысляются поверья о гоблинах, троллях, феях т.п.: оказывается, «нечистая сила» — это наиболее древние обитатели Земли, населявшие ее еще миллиарды лет назад теперь постепенно вымирающие. Примером мифологической в литературе «фэнтези» с успехом может служить трилогия Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец».

Национальная

Следующий тип, выделенный Г.Н. Поспеловым, — проблемаитка национально-историческая. Создатели , в которых воплощался этот тип , «интересовались в основном историческим становлением судьбой целых народностей», «национальной судьбой».

Если учесть, что важнейшей проблемой в произведениях данного типа является проблема сущности национального характера — более глубинная, нежели проблема внешнего исторического бытия нации, народа, — то круг произведений, входящих в данный тип, придется существенно расширить. Наряду с национальными поэмами, отражающими складывание национальной государственности («Илиада» Гомера, «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели), с произведениями в новой литературе, вызванными к жизни моментами межгосударственных внутринациональных конфликтов («Клеветникам России» Пушкина, «Хождение по мукам» А.Н. Толстого, «Василий Теркин» Твардовского др.). существуют произведения, в которых проблемы национального характера, национальной самобытности (национального менталитета, как сказали бы сейчас) ставятся решаются на совершенно «мирном», даже бытовом материале. К таким произведениям можно отнести стихотворение Тютчева «Умом Россию не понять…», цикл М.Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом», рассказы Лескова «Левша» «Железная воля», рассказы Чехова «Глупый француз», «Дочь Альбиона», «Перекати-поле»; «Русские сказки» Горького, «Балладу о русской игрушке» «Балладу о печерском Муромце» Е. Евтушенко т.п. В этой связи представляется также уместным несколько изменить сам термин, предложенный Г.Н. Поспеловым, говорить не о «национально-исторической», а просто о национальной .

Социокультурная

Следующим типом , выделение которого имеет принципиальное для всей системы значение, является в типология Г.Н. Поспелова нравоописательная, или этологическая. «»Этологическая» литература заключает в себе «…» осмысление гражданско-нравственного уклада социальной жизни, состояния общества в отдельных его слоев». Само выделение данного типа, безусловно, обоснованно очень полезно для практики анализа.

Итак, специфический аспект действительности, осмысляемый в системе социокультурной , — устойчивые общественные отношения, условия образ жизни той или иной части общества, сложившиеся в сфере массового, обыденного сознания мнения, привычки, организация быта т.п. Основной признак социокультурной — акцент на устойчивые, сложившиеся, повторяющиеся черты бытия сознания людей; здесь важна не динамика, а статика жизни. Второй существенный признак с этой — то, что в них осмысляются, как правило, такие свойства качества, которые характерны для очень широкой группы людей, иначе говоря, осмысляется состояние среды, множества, а не индивидуальная неповторимость отдельной личности. Это не значит, впрочем, что здесь не могут появляться герои в той или иной мере исключительные, но исключительность их носит, так сказать, количественный характер: качества, присущие в принципе всем представителям данной среды, в характере героя возводятся в некую степень, гиперболизируются (таков, например, характер гоголевского Плюшкина, приобретающий временами гротескные очертания). Однако при этом герою никогда не свойственны такие качества, которых нет в массе, в людях той социальной среды, которую он представляет.

Социокультурный тип объединяет весьма широкую группу , конкретная направленность в них может быть различной. Писатели могут акцентировать в своих произведениях политический момент («История одного города» Щедрина, сатирические стихотворения Катулла, высмеивающие тогдашних правителей Рима, ода «Вольность» Радищева др.); моральное состояние общества (средневековый «Роман о Розе», повесть Чулкова «Пригожая повариха», цикл очерков Щедрина «Помпадуры помпадурши»); собственно социальные отношения различных слоев общества («Волк ягненок» Крылова, «Ревизор» Гоголя, «Мещанское счастье» Помяловского); черты повседневного быта культуры («Мертвые души» Гоголя, «Мелочи архиерейской жизни» Лескова, романы Золя).

Романная

Наконец, четвертый тип , который Г.Н Поспелов называет «романической» которую чаще называют романной, — это идейные интересы писателей к «»личностному» началу в себе самих, в окружающем их обществе». В том, что важнейшая проблема романного мышления есть проблема личности, сходятся практически все исследователи этого типа. Еще одной важнейшей чертой романной , отличающей ее прежде всего от социокультурной, является акцент не на статике, а на динамике, на различного рода изменениях — либо во внешнем положении человека, либо в его эмоциональном мире, либо в его «философии», точке зрения на действительность.

Два названных аспекта — интерес к личностному началу акцент на динамике — наиболее общие, интегрирующие признаки романной . Однако широта этих признаков такова, что они позволяют объединить в один тип весьма несхожие между собой — такие, например, как «Эфиопику» Гелиодора «Преступление наказание» Достоевского, «Тристан Изольда» «Мать» Горького т.п. Тип романной оказывается, таким образом, гораздо более широким расплывчатым в своем конкретном наполнении, чем любой другой из рассмотренных выше. А это теоретически вызывает сомнения, практически пользоваться такой типологией не очень удобно. Поэтому в сфере романной целесообразно необходимо выделять самостоятельные типы (или подтипы, дело не в термине). Основанием для такого деления будет служить различие в специфике осмысления изображенной действительности, особый проблемный подход к ней.

Действительно, если взять общий для всего романного содержания проблемный интерес — интерес к личности, к личностному началу, — то легко можно заметить, что личность сама по себе, так сказать, многоаспектна писатели могут подходить к ее осмыслению с нескольких принципиально различных сторон. Их тогда будут, естественно, сильно разниться по своей. Отсюда необходимость возможность дальнейшего типологического членения романной .

В истории литературы мы встречаемся по меньшей мере с двумя проблемными типами романного содержания. Исторически первым таким типом можно считать , в которой писатели делали основной акцент на динамике внешних изменений в судьбе положении личности. Идейный интерес писателей сосредоточивался на том, какие превратности выпадают на долю человека, как благоприятные неблагоприятные случайности стремительно меняют его положение как сам человек «держится» в этом потоке несущих его событий. с такого рода часто называют авантюрными романами; сохраняя термин, мы будем называть этот подтип романной «авантюрным».

Истоки такого типа романов мы находим еще в фольклоре на самых ранних стадиях развития искусства слова: так, «Одиссея» Гомера, представляющая собой литературную обработку фольклорных источников, может быть отнесена по своей именно к этому типу. В так называемой «мифологии» разных народов также встречаются, хотя не часто, сюжеты, воплощающие этот тип ; наиболее известными примерами будут здесь, пожалуй, библейская легенда об Иосифе, проданном в рабство своими братьями, миф об Эдипе его позднейшие интерпретации в древнегреческой трагедии, многие сюжеты «Тысячи одной ночи» (в частности, знаменитые путешествия Синбада); наконец, многие русские «волшебные сказки», в которых герой «без роду без племени» отправляется искать счастья, попадает в различные переделки в конце концов обычно получает в награду царскую дочь становится царем. Во всех этих сюжетах, несомненно, присутствует важнейший признак романной — специфический интерес к личностному началу, поскольку героЙ здесь «освобожден» от фиксированного социального положения, от профессиональных, корпоративных иных связей выступает «сам по себе». К нему вполне применима характеристика, которую В.В. Кожинов дает Тилю Уленшпигелю — герою романа гораздо более позднего , естественно, более развитого: «Это обыкновенный смертный, опирающийся только на самого себя, на возможности единичного человеческого тела духа»* , добавим, опирающийся еще на случай, на счастливый поворот объективной не зависящей от человека судьбы. Спецификой романной ранних стадий было именно пристальное внимание к судьбе личности, к ее «доле», «року».

Философская

Романной завершается типология Г.Н. Поспелова. Однако думается, что четыре выделенных им типа не могут исчерпать всего проблемного многообразия литературы. По крайней мере еще один тип необходимо вводить в классификацию. Я имею в виду с так называемой философской . Идейный интерес писателей в этом случае направлен на осмысление наиболее общих, универсальных закономерностей бытия общества природы, как в онтологическом, так в гносеологическом аспектах. Истоки этого типа опять-таки лежат довольно глубоко: мы находим их в притчах Ветхого Нового завета, в «Сократических диалогах» Платона, в «Диалогах в царстве мертвых» Лукиана. Впоследствии этот тип, впрочем, нечасто появляется в литературе, но зато в XIX особенно XX в. заметно активизируется. Здесь можно назвать такие произведения как «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» «Пир во время чумы» Пушкина, «Изречение Мельхиседека» Батюшкова, «Природа — сфинкс…» Тютчева, некоторые «Стихотворения в прозе» Тургенева О. Уайльда, «Слепых» Метерлинка, такие пьесы Шоу, как «Горько, но правда», «Простак с Нежданных островов», Брехта «Добрый человек из Сезуана» многие другие произведения, написанные в основном в жанрах притчи, иносказания, «параболы», в том числе значительную часть так называемой «научной фантастики», в частности, повести Р. Шекли или братьев Стругацких.

До сих пор этого рода не выделялась в самостоятельный тип, а причислялась к одному из уже существующих. Так, Г.Н. Поспелов относит подобные произведения к этологической группе, а М.М. Бахтин — к романной. Оба решения, по-видимому, неудачны, потому что существенно нарушают единство этологического или романного типов. В самом деле, философская коллизия (если автора интересует ее разрешение, а не изображение философских систем как таковых) вряд ли может рассматриваться как одна из разновидностей социокультурной. Здесь принципиально иная направленность писательских интересов: не уклад жизни той или иной социальной группы, а истина «в конечной инстанции». Поэтому можно смело говорить о принципиальных, типологических отличиях философской от социокультурной.

Что же касается романа, особенно в его идейно-нравственной разновидности, то здесь, по-видимому, точек соприкосновения больше — тот же поиск истины, «правда», концепции жизни выступают на первый план. Но есть существенные отличия, касающиеся опять же наиболее принципиальных признаков романной . Первое состоит в том, что если идейно-нравственную интересует, может быть, не столько сама истина, сколько процесс личностного поиска истины, то философская берет те или иные точки зрения на мир практически безразлично к их носителям. Если для идейно-нравственной характерно личностное переживание человеком своей жизненной позиции, то философская «озабочена» прежде всего логической фактической доказательностью своих итоговых выводов. Таким образом, основная проблема романного мышления — проблема личности — практически не ставится в философском типе ; если идейно-нравственная демонстрирует непосредственнейшую, теснейшую связь человека «идеи», то философская связывает их лишь в конечном итоге, а иногда такая связь осуществляется вовсе за пределами — на уровне взаимосвязей «автор-произведение» «произведение-читатель».

Из сказанного легко можно сделать вывод о втором принципиальном отличии романной философской : последнюю почти не интересует динамика, акцент делается на статике. Для идейно-нравственной важен процесс формирования изменения идейно-нравственных основ человеческой личности, характера; философская занята установлением, «констатированием» существующих устойчивых закономерностей.

многих конкретных часто выступает в своем типологически чистом виде. Так, если мы говорим, что в мифе о Прометее проявляется мифологическая, в «Полтаве» Пушкина — национальная, в «Герое нашего времени» — идейно-нравственная, в «Истории одного города» Щедрина — социокультурная т.д., то имеется в виду, что другие типы не играют в содержании этих существенной роли. таких , в которых в относительной чистоте воплощается какой-то один тип , в литературе довольно много. Но часто встречаются такие произведения, в которых сочетаются два, реже три или четыре проблемных типа. Так, идейно-нравственная социокультурная сочетаются в романах Диккенса, Бальзака, в «Евгении Онегине» Пушкина, в драмах Островского, в «Господах Головлевых» Щедрина, в рассказах Чехова. Любопытное не частое сочетание национальной идейно-нравственной мы встречаем в поэме Пушкина «Медный всадник», в трилогии Симонова «Живые мертвые». Национальная авантюрная часто соединяются в романах В. Скотта. Наконец, существуют , в которых встречается сочетание трех или четырех типов : таковы эпопеи Л.Н. Толстого «Война мир», Шолохова «Тихий Дон», А.Н. Толстого «Хождение по мукам», P.M. дю Гара «Семья Тибо», в которых объединяются социокультурная, национальная идейно-нравственная ; роман М. Булгакова «Мастер Маргарита», в котором к этим типам добавляется еще философская, некоторые другие произведения.

Наличие в содержании разных типов — один из моментов своеобразия этого . Однако при анализе следует иметь в виду, что не всегда разные типы существуют в «на равных правах». Так, например, в повести Гоголя «Тарас Бульба» наряду с ведущим национальным типом существуют также романные аспекты , связанные с любовью Андрия к полячке. Они в определенной мере создают содержательное своеобразие повести влияют на закономерности стилеобразования в ней. Но в общем художественном строении произведения эти аспекты занимают, бесспорно, подчиненное положение. С помощью романного конфликта подчеркивается острота конфликта национального, усиливается драматизм этой стороны содержания. Аналогичную вспомогательную роль играет социокультурный фон в идейно-нравственных романах Достоевского, романные аспекты в социокультурной по ведущему типу поэме Гоголя «Мертвые души» т.п. Все это показывает, что анализ проблемного состава , взаимодействия типов в системе одного целого должен быть достаточно тонким диалектичным.

Идея — что хотел сказать автор; решение писателем главной проблемы или указание пути, которым она может решаться. (Идейный смысл — решение всех проблем — главной и дополнительных — или указание на возможный путь решения.)

Пафос — эмоционально-оценочное отношение писателя к рассказываемому, отличающееся большой силой чувств (м.б. утверждающий, отрицающий, оправдывающий, возвышающий).

представляет собой систему, центром которой является идейно-тематическое содержание. Тема текста(от древнегреческого thema — «то, что дано, положено в основу») — это понятие, указывающее, какой стороне жизни автор уделяет внимание в своём произведении, то есть предмет изображения. Чтобы сформулировать тему, надо ответить на вопрос: «О чём это произведение?». Очень часто тема произведения отражена в его заглавии. Например: «Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Судьба человека» М.А. Шолохова.Иногда в одном и том же произведении автор отображает несколько взаимосвязанных между собой явлений, раскрывает несколько тем, тогда речь идёт о произведения. Например, в романе М.А. Булгакова мы можем найти тему творчества, тему любви, тему милосердия, тему возмездия и т.д.; в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» — тему преступления, тему социального неравенства, тему «униженных и оскорблённых», тему юридического и нравственного законов, тему сострадания, тему детства и др.; в пьесеА.С. Грибоедова «Горе от ума» — тему ума, тему счастья, тему общественно-политической жизни России начала XIX в. и т.д.Источником тематического разнообразия литературы является жизненный и читательский опыт автора. Известно, что А.Н. Островский вырос в купеческой среде, где имел возможность досконально изучить нравы обычаи этого сословия; именно это обстоятельство определило его пьес. А.. Куприн освоил множество профессий, что позволило ему включить в творчество самые разные темы, осветить многие стороны жизни людей самых разных социальных групп: военных, рабочих, певцов, цирковых артистов, музыкантов т.д. Литература — такой же богатый источник тем, как реальная жизнь: речь идёт о «вечных темах» — природы, любви, дружбы, войны мира, творчества т.д. Кроме того, в истории литературы известны случаи, когда тема была подарена одним автором другому (например, Пушкин подарил Гоголю темы сюжеты «Ревизора» «Мёртвых душ»).В отличие от темы, проблема представляет собой не номинацию какого-либо явления жизни, а формулировку противоречия, связанного с этим жизненным явлением. Иначе говоря, проблема — это вопрос, на который автор пытается ответить в своём произведении, аспект, в котором рассматривается тема. Например, в пьесе «Горе от ума» поставлена проблема ума счастья: что такое ум? как взаимосвязаны ум способность человека стать счастливым? , посвящённые одной той же теме, могут иметь разную .

Так, стихотворения М.Ю. Лермонтова Н.А. Некрасова под общим названием — «Родина» — посвящены одной той же теме, но в них представлены разные проблемы: лирический герой Лермонтова размышляет над вопросом, что для него вмещает понятие «родина»,какую родину он любит; некрасовский же герой отвечает на вопрос, за что он ненавидит свою малую родину. Справедливо обратное утверждение: произведения, в которых поставлена одна та же проблема, могут иметь разнотематическую направленность. Например, проблема нравственного выбора (как сделать правильный выбор? что предпочесть: личное благополучие или благо других людей? чем может обернуться малодушие, сделка с совестью? т.п.) может быть представлена на разном жизненном материале: в произведениях, посвящённых военным событиям или частной жизни представителей разных эпох сословий т.д. («Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Война мир» Л.Н. Толстого, «Преступление наказание» Ф.М. Достоевского, «Живи помни» В.Г. Распутина, «Сотников» В. Быкова др.).

Даже в относительно небольшом литературном в рамках одной темы автором может быть поставлена не одна проблема, а совокупность, комплекс проблем, поэтому принято говорить о . Чем крупнее произведение разнообразней его , тем шире круг поставленных автором проблем. Например, проблемы истинного ложного патриотизма героизма, нравственного выбора, истинной ложной красоты, роли личности в истории, проблема семьи, долга чести — вот далеко не полный спектр эпопеи Л.Н. Толстого «Война мир».В литературоведении выделяют историческую, национальную, социальную, философскую, нравственную, психологическую; возможны промежуточные типы: социально-нравственная, социально-философская, нравственно-психологическая и т.п.

В русской классической литературе XIX—XX вв. наиболее актуальными были проблемы: человек и нравственный закон, человек и среда, человек и общество, личность и судьба, личность и честь, герой времени, духовно-нравственные искания, смысложизненный поиск и др.Идея (от греческого слова «idea» — то, что видно) — главная мысль литературного произведения, авторская тенденция в раскрытии темы, ответ на поставленные в тексте вопросы — иначе говоря, то, ради чего произведение написано.М.Е. Салтыков-Щедрин назвал идею душой произведения. Идея всегда субъективна (т.к. несёт отпечаток личности автора, его эстетических и этических взглядов, симпатий и антипатий) и образна (т.е.выражается не рациональным путём, а через образы, пронизывает всё произведение). Идея не представлена в художественном тексте эксплицитно, то есть явно; чтобы её увидеть, понять, необходимо детально и глубоко проанализировать текст.

Если произведение литературы создано великим мастером, то оно будет отличаться богатством идейного содержания. При этом, по мнению критика Н.А. Добролюбова, «художественное произведение может быть выражением известной идеи не потому, что автор задался этой идеей, а потому, что автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собой». Следует помнить, что не всегда идея, побудившая автора взяться за перо, полностью, без изменений реализуется в произведении художника. Как правило, существуют «ножницы» между замыслом его воплощением. Автору, создавшему вымышленную реальность — мир своего , впоследствии приходится считаться с законами, по которым существует этот мир. Так, А.С. Пушкин был вынужден «выдать замуж» за генерала Татьяну Ларину, хотя не подозревал, что его героиня способна сделать такой шаг. .С. Тургенев не испытывал симпатий к нигилизму, более того — пытался показать его несостоятельность, но создал притягательный образ героя-нигилиста Базарова, возвышающийся над милыми сердцу писателя аристократами. Все эти примеры свидетельствуют, что истинный художник всегда следует художественной правде — правде искусства, логике характера, даже если это не вполне соответствует его мировоззрению.

Источник