Осада Риги (1656)

| Осада Риги | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Русско-шведская война 1656—1658 | |||||||||

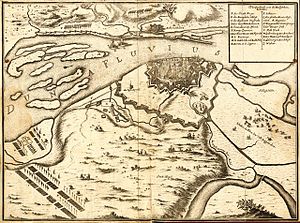

Осада Риги в 1656 году. Гравюра XVII века | |||||||||

| |||||||||

| Противники | |||||||||

Швеция Швеция |  Царство Русское Царство Русское | ||||||||

| Командующие | |||||||||

| Магнус Делагарди | Алексей Михайлович | ||||||||

| Силы сторон | |||||||||

| 7389 | 25 000 | ||||||||

| Русско-шведская война 1656—1658 |

|---|

| Нотебург (1656) – Ниеншанц (1656) – Динабург (1656) – Кокенгаузен (1656) – Рига (1656) – Дерпт (1656) – Мигузице (1657) – Валк (1657) – Дерпт (1657) – Гдов (1657) |

| Северная война (1655—1660) |

|---|

| Театры военных действий Шведский потоп – Русско-шведская война (1656—1658) – Померанский театр войны 1655—1660 – Датско-шведская война (1657—1658) – Датско-шведская война (1658—1660) – Норвежский театр войны 1655—1660 Сражения Уйсце – Данциг – Собота – Жарнув – Краков – Новы-Двур – Войнич – Ясная Гора – Голонб – Варка – Клецко – Варшава (1) – Варшава (2) – Динабург– Кокенгаузен – Рига – Простки – Филипув – Хойнице – Переход через Бельты – Кольдинг – Копенгаген – Эресунн – Нюборг Договоры Кедайняй (1) – Кедайняй (2) – Рыньск – Кёнигсберг – Тышовце – Мариенбург – Эльбинг – Лабиау – Вильна – Вена (1) – Раднойт – Вена (2) – Велау-Бромберг – Тааструп – Роскилле – Гадяч – Валиесар – Гаага – Олива – Копенгаген – Кардис Осада Риги 1656 года — одно из событий русско-шведской войны 1656—1658. Армия царя Алексея Михайловича, осадившая Ригу, была в итоге вынуждена снять осаду с города. Причиной снятия осады стало промедление союзной Дании, флот которой не смог обеспечить морскую блокаду города. СодержаниеПредысторияВ августе 1655 года шведский король Карл X Густав воспользовался критическим положением Речи Посполитой и стремительно овладел Польшей. Лифляндская армия шведов заняла Жмудскую землю (Жемайтию), предотвратив выход русских войск к Балтийскому морю. Великий гетман литовский Януш Радзивилл заключил с Карлом Х Кейданскую унию, по которой признал власть шведского короля над Великим княжеством Литовским, чем были сведены на нет все военные успехи русско-казацких сил на землях ВКЛ [1] . Одновременно, шведский король отказался признавать за царём Алексеем Михайловичем титул «великого князя Литовского», принятый после взятия Вильны, и, чтобы снискать симпатии польской шляхты, обещал помощь «против москвы и казаков». Ввиду реальной опасности столкновения с объединёнными польско-шведскими войсками царь решил нанести упреждающий удар. Осенью 1656 года Россия приостанавливает все военные действия против ослабшей Речи Посполитой, заключая 24 октября так называемое Виленское перемирие, и объявляет войну Швеции. Целью наступления были выбраны Динабург (Даугавпилс) и Рига. К крепостям вела основная водная артерия региона — река Западная Двина, верховья которой были заняты царскими войсками ещё в 1654 году. Это обеспечивало возможность организации похода «плавной ратью» с осадной артиллерией, что значительно облегчало передвижение войск [2] . В феврале 1656 года в Смоленском уезде, в верховьях Двины под руководством воеводы Семёна Змеева началась постройка флотилии из 600 стругов для перевозки войск. К июлю строительство флотилии было в основном закончено. Струги имели длину от 8 до 17 саженей (16—35 м) и могли свободно вмещать по 50 солдат или стрельцов со всем запасом. Прочие суда использовались для доставки продовольствия, эвакуации раненых и больных нижних чинов и перевозки полковой и осадной артиллерии [2] . После выступления в поход русскими войсками 30 июля был взят Динабург, 14 августа — Кокенгаузен. 24 августа русские войска осадили Ригу. ОсадаПри приближении русских войск к Риге шведский командующий Магнус Делагарди решил оставить стены форштадта (городского посада) и отступить за городские укрепления. В спешке шведы оставили нетронутыми пригородные сады, что облегчило русской пехоте земляные работы. В короткие сроки солдаты и стрельцы возвели 12 земляных «городков» для укрытия от обстрела [2] . После возведения фотрификаций, русские войска подвергли Ригу интенсивному артиллерийскому обстрелу. Помимо чугунных ядер и гранат, город обстреливался зажигательными снарядами (калёными ядрами), а среди мортир применялись новейшие камнемёты — пушки с тонкостенными стволами, способные метать каменные ядра. Производя сопоставимые с гранатами разрушения, эти мортиры не требовали дорогостоящих и сложных для заряжания снарядов («гранат больших», мортирных бомб). В один из дней осады за сутки по городу было сделано 1700 выстрелов из всех видов орудий [2] . По свидетельству пленных и перебежчиков, артиллерийский обстрел города, производил тяжелое впечатление на жителей. Мещане требовали от генерал-губернатора сдать город: «Да почасу де сходятца в ратуше служилых людей начальные люди и мещане, и говорят мещане, чтоб государю добить челом и город здать. И служилые де люди здатца не хотят, ожидают к себе на выручки короля и больших людей вскоре» [3] . Однако, положение гарнизона значительно облегчалось тем, что не удалось обеспечить блокаду города с моря. Не оправдались надежды на помощь датского флота, а попытки захвата шведских фортов, прикрывающих устье Двины и использовать силы собственной флотилии закончились провалом [2] . 12 сентября к шведскому гарнизону прибыли первые подкрепления в количестве 1400 солдат. Вслед за этим, царь созвал военный совет, где поставил вопрос о возможности немедленного взятия крепости приступом и целесообразности дальнейшей осады. Старейший офицер-иноземец, генерал Аврам Лесли, и большинство полковников высказали обоснованные сомнения, и через несколько дней началась подготовка эвакуации осадного корпуса [2] . Одновременно появились слухи о начале в Риге эпидемии чумы, что автоматически снимало вопрос о продолжении осады города, так как создавало опасность возникновения болезни среди осаждающей армии [4] . К 2 октября 1656 года эвакуация осадной армии была практически завершена. В это время гарнизон города произвел успешное нападение на арьергард русской армии. Однако 6 октября, при попытке повторить успех, шведские войска были разбиты и Делагарди отказался от дальнейших нападений [2] . ИтогиК моменту снятия осады с Риги внешнеполитическая ситуация изменилась. Исчезла политическая причина войны, так как опасность польско-шведской унии миновала, и Государев поход уже в июле 1656 года превратился в грандиозную демонстрацию силы, на фоне которой велись активные переговоры с Польшей, Бранденбургом, Курляндией и Данией. В этих условиях провал штурма или затяжная осада были гораздо опаснее для престижа русского государя, чем спокойное своевременное отступление. Алексей Михайлович, как полководец, никогда не шёл на авантюрные шаги, и в случае неуверенности в успехе решительных действий, вроде штурма крепости, предпочитал сберечь свои войска и действовать другими методами [2] . Решение о полном снятии осады было связано с неудачей переговоров с рижским гарнизоном о добровольной капитуляции: расчёты на помощь в этом вопросе курляндского герцога и бранденбургского курфюрста не оправдались [2] . Несмотря на неудачу под Ригой, итоги похода 1656 года были признаны удачными. Документы свидетельствуют о триумфальном возвращении царя в свои «государевы отчины» (Полоцк, Смоленск и Москву). Овладение почти всем течением Западной Двины, включая Динабург и Кокенгаузен, открывало для России важную коммуникационную линию для выхода в Прибалтику [2] . Источник Осада Риги (1700)Осада Риги в 1700 году — эпизод Северной войны, безуспешная осада Саксонскими войсками шведской Риги, предпринятая без объявления войны и являвшаяся ее фактическим началом. СодержаниеИсторияК 1700 году в Европе образовался так называемый Северный союз — коалиция антишведски настроенных государств. 11 февраля (22 февраля) 1700 года (12 февраля по шведскому календарю [1] ) войска курфюрста Саксонии и одновременно короля Польши Августа II без объявления войны вторглись в Шведскую Лифляндию. Август рассчитывал захватить Ригу, занимавшую ключевую стратегическую позицию в Прибалтике, и этим, во-первых, ослабить шведов, а во-вторых, опередить в территориальных приобретениях своего союзника — Россию. Первая осадаЧисленность саксонского корпуса направленного к Риге составляла около 7000 человек, однако почти полностью отсутствовала осадная артиллерия, не позволяя саксонцам вести активные осадные действия. Пользуясь содействием курляндского герцога, корпус неожиданно появился у Риги, без труда овладел Кобершанцем (Кобронсканстс), а вслед за тем и Динамюнде (Даугавгривской крепостью). Располагая незначительными силами, саксонцы не рискнули атаковать Ригу и в ожидании подкреплений заняли позиции у Юнгфернхофа (Мазъюмправы) и близ Икшкиле. Когда же получено было известие о приближении шведов, спешивших из разных мест Лифляндии на помощь Риге, саксонцы в мае того же года оставили все свои укрепления и сломав за собой мост, отступили за Двину. В июне датские войска также вступили в войну, вторгнувшись в пределы Гольштинии. Шведский король Карл XII, собиравший войска в Швеции решил для начала покончить с Данией, предоставив Ригу практически собственной участи и тем небольшим силам, располагавшимся в Лифляндии. Вторая осада5 июля под Ригу прибыл сам Август II вместе с Паткулем, отбросил подошедшие шведские войска, и стал с главными силами на правом берегу реки. На помощь Риге спешил небольшой шведский отряд Веллинга, к которому Август вышел навстречу и 19 июля (30 июля) 1700 года у Пробштингшофа отбросил его. После этого гарнизон Риги потерял надежду получить помощь извне. 26 июля (6 августа) Август II возвратившись к Риге произвел усиленную рекогносцировку крепости, показавшую ему слабость рижских укреплений. Он потребовал сдачи крепости не позже как через шесть дней, угрожая, в противном случае, ее бомбардировкой. Однако рижский губернатор Эрик Дальберг отказался от сдачи. 9 августа (20 августа) началось бомбардирование Риги. Вслед за этим, к Риге, наконец прибыла осадная артиллерия, и саксонцы 27 августа (7 сентября) и 28 августа (8 сентября) открыли сильную бомбардировку, нанесшую городу сильный вред. С часу на час можно было ожидать сдачи крепости. Но храбрый Дальберг, считавшийся лучшим из современных инженеров, продолжал оборону, которая, однако, видимо слабела. В это время Карл XII осадил Датскую столицу и вынудил датчан 7 (18) августа 1700 года подписать Травендальский мирный договор, заставив последних выйти из войны и союза с Августом. Освободив свои силы, шведский король стал собирать на южном берегу Швеции армию для помощи осажденной Риге. Возможно эти события или малые запасы пороха и снарядов у Августа, а также энергичное противодействие гарнизона заставили саксонского курфюрста снять 8 (19) сентября осаду Риги, перевести войска на левый берег и оставить их там под начальством фельдмаршала Штейнау. Захват КокенгаузенаВ то же время Август разослал в разные стороны мелкие конные отряды для реквизиции и забирания скота. Один из отрядов подступил к Кокенгаузену, находившийся от Риги, вверх по Двине. Гарнизон Кокенгаузена, состоящий всего 200 человек, под командованием майора Гейне, принужден был сдать крепость 22 сентября (3 октября), получив право выхода. Занятие Августом II Кокенгаузена, куда была переведена и главная квартира саксонцев, объясняют намерением Августа стать ближе к русской армии, вступившей к тому моменту также в войну. От царя он ожидал прибытия вспомогательного корпуса, для развития действий в Лифляндии. Но Петр направлял свою армию к Нарве, убеждая Августа идти к нему на соединение к Дерпту или к Печорам, к которым соберутся и русские войска, формируемые около Пскова, для движения в тыл шведской армии, если она направится к Нарве, для освобождения этой крепости. Но, вместо того, Август уехал в Варшаву, расположив свою армию на зимних квартирах: кавалерию — в Литве, а пехоту — в Курляндии, что позволило Карлу XII высадившись в Пярну перебросить свои войска к Нарве и разбить русских, осаждавших ее. Неожиданное снятие осады Августом II современники объяснить достоверно не могли. По одной из версий, шведы сдаваться не хотели; город же сильно страдал от бомбардировки. В Риге находилось много торговых людей, привезших свои товары из Англии и Голландии. Боясь за гибель товаров, они-то тайно и обратились к Августу с просьбою прекратить бомбардировки, предлагая ему за это 100,000 ефимков. Источник Как русские войска штурмовали РигуПосле блестящей виктории русских войск под Полтавой летом 1709 года ситуация на фронтах Северной войны в корне изменилась. Теперь Пётр Великий начал диктовать условия ведения боевых действий, а шведская армия перешла к обороне. Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев получил от царя указание взять Ригу. На Ригу…В начале XVIII века Рига была одной из мощнейших крепостей Европы с замком и цитаделью. Крепость окружали высокие и крепкие стены, на которых размещались пять бастионов, два равелина и два шанца. Всё это опоясывал глубокий ров с водой. Усиливало крепость и наличие перед ней форштадта, укреплённого земляным валом и палисадом. На другом берегу Западной Двины располагался форт Коброншанц, задачей которого было прикрытие наплавного моста через реку. Шведы разместили в крепости значительный гарнизон – более 13 тысяч человек – и огромный арсенал в 563 пушки, 66 мортир и 12 гаубиц. Возглавлял оборону генерал Нильс Стромберг. Естественно, что взять такую крепость наскоком было невозможно. Русское командование приложило значительные силы, чтобы подготовиться к решению этой задачи. Наступила осень. Дожди и распутица превратили дороги в непролазные болота. Проблемой стало и продвижение армии по территориям, разорённым войной, что сильно ухудшало снабжение войск продовольствием и фуражом. Тем не менее к октябрю 1709 года русская армия подошла к Динабургу (он же Двинск, ныне Даугавпилс), а подготовленные в верховьях Западной Двины речные суда перебросили часть войск и продовольствие. К 6 ноября 1709 года переброска войск завершилась, Рига была блокирована и началась её осада. ОсадаШведы оставили Коброншанц, который сразу заняли русские войска и установили там артиллерийские батареи. Под прицелом оказались и фарватер реки, и сама Рига. Для предотвращения прорыва шведов со стороны моря были установлены батареи и на берегах Западной Двины. К русским войскам в ноябре 1709 года всего на сутки прибыл сам Пётр I, который оценил обстановку и принял решение устроить блокаду Риги. 25 ноября начались бомбардировки крепости. Для блокады выделили необходимые войска, а остальные отправились на зимние квартиры. В декабре 1709 года к Риге была стянута тяжёлая артиллерия, что сразу ухудшило положение осаждённых шведов. 23 декабря загорелась и взорвалась рижская цитадель, где располагался пороховой погреб. Взрыв и пожар был такой силы, что погибло около тысячи человек. Весной 1710 года блокада усилилась. Основные войска вернулись с зимних квартир, и началось развертывание дополнительных батарей на Западной Двине. Появились новые укрепления, а большая река была перекрыта брёвнами, связанными цепями. Эти меры оказались ненапрасными. 9 мая 9 шведских кораблей попытались прорваться к Риге, но были остановлены артиллерийским огнём. Русское командование получило информацию, что противник планирует провести мощную операцию по деблокированию Риги. Шведы стали собирать весь имеющийся военный и транспортный флот и даже планировали привлечение иностранных судов для десанта. Русский военный совет принял решение встретить десант в Пернове (ныне Пярну в Эстонии) и одновременно активизировал подготовку штурма крепости. Опять в ситуацию вмешался господин случай. В мае 1710 года началась эпидемия чумы. Она не пощадила ни осаждавших, ни осаждённых. В результате русская армия потеряла 10 тысяч человек, но ещё большие потери понесли жители и гарнизон Риги. По некоторым данным, чума унесла жизни 60 тысяч человек. Эпидемия несколько отодвинула сроки основного штурма, но была проведена частная операция, и русские войска ворвались в предместье Риги, где установили рядом с городом батареи мортир. Положение шведского гарнизона ухудшилось в разы. Последние дни крепостиПоследней надеждой гарнизона Риги стало прибытие шведской эскадры из 24 кораблей. Но работы, проведённые заранее, не позволили им прорваться по реке. Все атаки были отбиты, и шведы были вынуждены отступить. На русское предложение капитулировать шведы ответили отказом, всё ещё надеясь на помощь извне. Началась усиленная бомбардировка крепости. За 10 дней по Риге было выпущено 3388 снарядов, что привело к значительным разрушениям. Осаждённые запросили перемирия. Им было предложено на раздумья два дня. На Стромберга начали оказывать давление представители рижского дворянства, городская верхушка и духовенство, которые для себя давно поняли, что падение Риги неизбежно. Они пошли на соглашение с Шереметевым при условии, что им сохранят их права и вольности. 15 июля 1710 года Рига капитулировала. Русской армии досталась вся шведская артиллерия. В плен попали 5 тысяч солдат. Русская армия праздновала действительно большой успех. Сам Пётр писал Шереметеву, что захват Риги по своему значению равен Полтаве. Бои в Прибалтике продолжились и завершились полной победой русского оружия. После взятия Риги Россия укрепила свои стратегические позиции на Балтийском море, а Швеция лишилась возможностей для высадки войск и опорных баз для ведения наступательной войны. Источник |