- Фонетические законы в областях согласных звуков с примерами

- Оглушение звонкого согласного в конце слова

- Ассимиляция согласных по глухости (в середине слова)

- Ассимиляция согласных по звонкости

- Ассимиляция по мягкости (твердые / мягкие согласные)

- Ассимиляция согласных по месту образования

- Непроизносимые согласные звуки в транскрипции

- Парные звонкие и глухие согласные

- Оглушение и озвончение согласных

- Правописание парных согласных в корне

- Согласные звонкие и глухие. Оглушение и озвончение согласных

- Глава 2. Фонетика

- §1. Звук

- §2. Транскрипция

- §3. Гласные и согласные звуки

- §4. Способ образования согласных

- §5. Звонкие и глухие согласные

- §6. Твёрдые и мягкие согласные

- §7. Обозначение мягкости согласных на письме

- Обсуждаем проблему толкования

- §8. Место образования согласных

- §9. Позиционные изменения звуков

- 1. Сильные-слабые позиции для гласных. Позиционные изменения гласных. Редукция

- Обсуждаем проблему толкования

- 2. Сильные-слабые позиции для согласных. Позиционные изменения согласных

- §10. Буквы и звуки

- Проба сил

Фонетические законы в областях согласных звуков с примерами

Оглушение звонкого согласного в конце слова

Например:

Сад [сат], снег [с’н’эк], нож [нош], новь [ноф], роз [рос]

Ассимиляция согласных по глухости (в середине слова)

звонкий + глухой = звонкий оглушается

- Если звонкие [б], [в], [г], [д], [ж], [з] стоят перед глухими [к], [п], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч’], [ш], [ш’] — звонкие согласные ассимилируются.

Например:

Головка [гΛлофкъ]

Варежки [вар’ьшк’и]

Согласные между предлогами и словами:

в поле [ф-пол’ь] ; без комнаты [б’иэс-комнъты]

Но:

Если оба согласные, которые находятся рядом, это глухие или звонкие звуки — по правилам они не ассимилируются.

Например:

Между [м’эжду]

Ассимиляция согласных по звонкости

глухой + звонкий = глухой согласный становится звонче, происходит неполная ассимиляция

Например:

Сделать [з’д‘элът’]

Сбежать [зб‘иэжат’]

К берегу [г-б‘эрьгу]

Но:

- Если рядом находятся два глухих согласных — они остаются прежними.

Списать [сп‘исат’]

Ассимиляция по мягкости (твердые / мягкие согласные)

В современном русском языке ассимиляция смягчения (регрессивная, контактная) возможна только между зубными: [д], [т], [з], [с], [л], [н] и нёбно-зубными звуками [ш’], [ч’], [р]

Например:

Снег [с’н’эк]

Мысли [мыс’л’и]

Пенсия [пэн’с’иj’ь]

Ассимиляция согласных по месту образования

Этот вид полной контактно регрессивной ассимиляции возможен между группами зубных и нёбно-зубных согласных звуков.

зубные [д], [т], [з], [с], [л], [н], [ц] + нёбно-зубные [ж], [ш], [ш’], [ч’], [р]

Сшить [шшыт’]

Сжечь [жжэч’]

С Женей [ж-жэн’ьj’]

С щёткой [ш’-ш’откъj’]

Счастье [ш’ас’т’j’ь]

Непроизносимые согласные звуки в транскрипции

В русском языке существует целый ряд слов, в которых не произносятся некоторые согласные звуки. В транскрипции они также опускаются.

Например:

Солнце [сонцъ]

Сердце [с’эрцъ]

Грустный [грусныj’]

Лестница [л’эс’н’ицъ]

Честный [ч’эсныj’]

Окрестный [Λкр’эсныj’]

Поделиться ссылкой на статью в социальных сетях:

Источник

Парные звонкие и глухие согласные

Два согласных звука — звонкий и глухой, похожие по звучанию и заменяющие друг друга в устной речи, называются парными:

| Звонкие | Глухие | |

|---|---|---|

| Твёрдые | [б] | [п] |

| [в] | [ф] | |

| [г] | [к] | |

| [д] | [т] | |

| [ж] | [ш] | |

| [з] | [с] | |

| Мягкие | [б’] | [п’] |

| [в’] | [ф’] | |

| [г’] | [к’] | |

| [д’] | [т’] | |

| [з’] | [с’] |

гла з [ с ] – гла з а [ з ],

про с ьба [ з’ ] – про с ить [ с’ ].

Оглушение и озвончение согласных

Оглушение согласных — это замена звонкого согласного звука на парный ему глухой звук. Звонкие согласные оглушаются, если стоят в конце слова или перед глухими согласными. Например:

Озвончение согласных — это замена глухого согласного звука на парный ему звонкий звук. Глухие согласные озвончаются, если стоят перед звонкими согласными. Например:

Правила оглушения и озвончения согласных:

- Оглушение и озвончение согласных звуков наблюдается в тех словах, в которых идёт две согласные буквы подряд:

звонкий звук + глухой звук = оглушение,

глухой звук + звонкий звук = озвончение.

Оглушение согласного звука наблюдается в конце слов, если после согласной буквы нет гласной буквы:

Правописание парных согласных в корне

Для проверки правильности написания парной согласной в корне слова нужно подобрать проверочное слово. Проверочным словом может быть изменённая форма данного слова или родственное слово.

Проверочным будет являться такое слово, в котором после парного согласного стоит гласная буква или одна из согласных Л, М, Н или Р. Например:

Источник

Согласные звонкие и глухие. Оглушение и озвончение согласных

Согласные звонкие и глухие. Оглушение и озвончение согласных

По звучанию и способу образования согласные звуки делятся в русском языке на звонкие и глухие.

Звонкие согласные образуются при участии голосовых связок и состоят из голоса и шума. Глухие согласные образуются без участия голосовых связок и состоят только из шума.

Большинство согласных образуют пары по глухости / звонкости. Таблица:

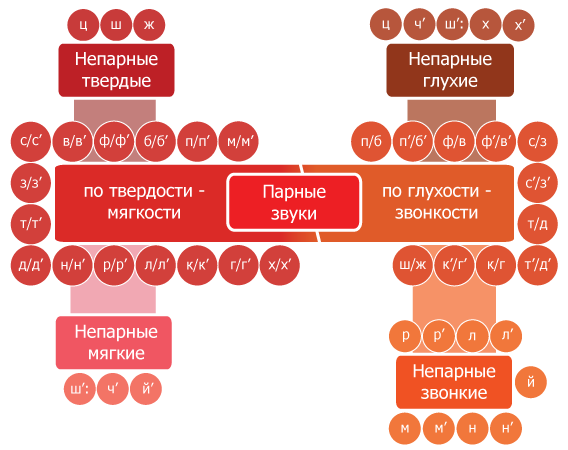

Некоторые согласные не образуют пар по звонкости / глухости (они бывают, так сказать, «только звонкими» или «только глухими»).

Непарные глухие согласные: [х], [х’], [ц], [ч’], [щ’].

Непарные звонкие согласные: [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’].

В потоке речи в определенных позициях парные звонкие согласные меняются на глухие (оглушаются), а парные глухие — на звонкие (озвончаются).

Звонкие согласные оглушаются в двух позициях:

(Много) цветов — [цв’ито́ф].

2. Перед глухим согласным:

Под полом — [патпо́лам].

Глухие согласные озвончаются в позиции перед парными звонкими:

С другом — [здру́гам].

Согласные мягкие и твердые. Смягчение твердых согласных

По звучанию и способу образования согласные звуки делятся в русском языке на твердые и мягкие.

Мягкие согласные образуются при участии средней части языка и имеют особое, «мягкое» звучание. Твердые согласные образуются без участия средней части языка и имеют «твердое» звучание.

Большинство согласных образуют пары по твердости / мягкости.

Некоторые согласные не образуют пар по твердости / мягкости (они бывают, так сказать, «только твердыми» или «только мягкими»).

Непарные твердые согласные: [ж], [ш], [ц].

Непарные мягкие согласные: [й’], [ч’], [щ’].

Твердые согласные не могут сочетаться с идущим после них гласным звуком [и], мягкие согласные не могут сочетаться с идущим после них гласным звуком [ы].

Мужик — [мужы́к] (здесь после твердого [ж] звучит [ы]).

Учил — [уч’и́л] (здесь после мягкого [ч’] звучит [и]).

В некоторых случаях в потоке речи происходит смягчение парных твердых согласных.

Твердый [н] может меняться на мягкий [н’] в сочетаниях [н’ч’], [н’щ’].

Блин — блинчик [бл’и́н’ч’ик].

Смена — сменщик [см’э́н’щ’ик].

Твердые [д], [т], [з], [с], [н] могут смягчаться перед мягкими [д’], [т’], [з’], [с’], [н’].

Уподобление согласных по звучанию и по произношению, выпадение согласных в труднопроизносимых сочетаниях

Помимо смягчения, озвончения и оглушения в потоке речи согласные звуки подвергаются в определенных позициях и другим изменениям. Отметим некоторые из них.

Звуки [з], [с], [д], [т] перед согласными [ж], [ш], [ч’], [щ’] уподобляются им по звучанию и по произношению.

С жуком — [жжуко́м].

Из шерсти — [ишшэ́рс’т’и].

В глаголах на -ться и -тся звуки [т’] и [с’], взаимно уподобляясь по произношению, совпадают в двойном звуке [цц].

В сочетании ТСК звуки [т] и [с], взаимно уподобляясь по произношению, совпадают в звуке [ц].

При труднопроизносимом сочетании согласных звуков может происходить выпадение одного из них.

Гласные ударные и безударные. Редукция безударных гласных

По особенностям произношения, длительности и силе звучания гласные звуки делятся на ударные и безударные.

Ударные гласные имеют в русском языке значительно бо́льшую длительность и силу звучания, чем безударные. Ударные гласные характеризуются более четким произношением, чем безударные.

Ударные гласные образуют в речи ударные слоги , безударные гласные — безударные слоги .

В безударной позиции гласные произносятся менее четко и звучат с меньшей длительностью (т.е. редуцируются).

Гласные [и], [ы], [у] без ударения в целом сохраняют свое звучание.

Гласные [о], [э], [а] без ударения меняют качество своего звучания.

После твердых согласных безударные [о] и [а] совпадают в кратком гласном звуке, близком, но не тождественном [а] (в школьном курсе фонетики для этого звука не существует особого значка, используется символ [а]).

После мягких согласных безударные [э] и [а] совпадают в кратком гласном звуке, близком, но не тождественном [и] (в школьном курсе фонетики для этого звука не существует особого значка, используется символ [и]).

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я в русской графике

Буквы е , ё, ю, я играют двойную роль в русской графике.

Буквы е , ё, ю, я обозначают сразу два звука, если стоят в начале слова, либо после разделительных Ъ и Ь, либо после гласного звука: [й’э], [й’о], [й’у], [й’а].

Есть — [й’э́с’т’] (буква е обозначает два звука в начале слова).

Прольет — [прал’й’о́т] (буква ё обозначает два звука после Ь).

Уют — [уй’у́т] (буква ю обозначает два звука после гласного).

Буквы е, ё, ю, я , стоящие после мягких согласных, обозначают только гласные звуки [э], [о], [у], [а] и мягкость предыдущего согласного.

Комментарии преподавателя по изучаемому материалу

Возможные трудности

Добрые советы

Гласные звуки на письме не всегда обозначаются привычными буквами, что иногда приводит к ошибкам в транскрипции.

Буква О в слабой (безударной) позиции обозначает звук, близкий к [а]:

Буквы Я, Е в слабой (безударной) позиции обозначают звук, близкий к [и]:

Буква А в слабой (безударной) позиции после непарных мягких согласных [ч’], [щ’], [й’] обозначает звук, близкий к [и]:

Буква И после непарных твёрдых [ш], [ж], [ц] обозначает звук [ы]:

В ситуации экзамена, когда нет возможности произнести слово вслух, чтобы определить звонкость / глухость согласных, могут возникнуть сомнения.

Воспользуйтесь школьной подсказкой — фразой, в которой содержатся все глухие согласные русского языка: «СТёПКа, ХоЧеШь ЩеЦ? — Фи!» (плюс соответствующие им парные по твёрдости / мягкости).

Не забывайте, что парные звонкие согласные в слабой позиции на конце слова или перед глухим согласным всегда оглушаются, а глухие перед звонким – иногда озвончаются.

Буквы, обычно обозначающие звонкие согласные (В, Д, З и др.) при оглушении обозначают глухие звуки, и это может привести к ошибкам в фонетической транскрипции слова.

Обратите внимание на согласные звуки, звучащие на конце слова и перед глухими согласными. Убедитесь в том, что в указанных позициях звучат только глухие согласные, даже если они обозначены буквами, обычно обозначающими парные им звонкие согласные звуки.

Когда буквы, обыкновенно обозначающие глухие согласные, при озвончении обозначают звонкие звуки, это кажется настолько необычным, что может привести к ошибкам в транскрипции.

Найдите согласные звуки, звучащие перед звонкими парными согласными. Убедитесь в том, что в этой позиции звучат только звонкие согласные, даже если они обозначены буквами, обычно обозначающими парные им глухие согласные звуки.

Однако следует помнить, что озвончения глухих согласных не происходит перед всегда звонкими согласными [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’], а также перед звуками [в], [в’]. Например: свет, твой, класс, съёмка, приз.

В заданиях, связанных со сравнением количества букв и звуков в слове, могут быть «ловушки», провоцирующие ошибки.

Часто в словах, где есть Ь или непроизносимые согласные, букв больше, чем звуков, например:

весь (4 буквы, 3 звука),

решить (6 букв, 5 звуков),

чувство (7 букв, 6 звуков).

Если в слове есть гласные Е, Ё, Ю, Я в начале слова или после гласной, то следует учесть, что эти буквы в указанных позициях обозначают не один, а два звука:

яркий (5 букв, 6 звуков),

стоял (5 букв, 6 звуков).

Наличие в слове разделительных Ь и Ъ никак не влияет на количественное соотношение букв и звуков: Ъ и Ъ не обозначают ни одного звука, а буквы Е, Ё, Ю, Я, перед которыми они, как правило, встречаются, обозначают 2 звука, поэтому в итоге на 2 буквы приходится 2 звука.

Источник

Глава 2. Фонетика

§1. Звук

Звук – минимальная единица звучащей речи. У каждого слова есть звуковая оболочка, состоящая из звуков. Звучание соотносится со значением слова. У разных слов и форм слова звуковое оформление разное. Сами звуки не имеют значения, но они выполняют важную роль: они помогают нам различать:

- слова: [дом] – [том], [том] – [там], [м’эл] – [м’эл’]

- формы слова: [дом] – [дама ´ ] – [до ´ ма].

Обратите внимание:

слова, записанные в квадратных скобках, даны в транскрипции.

§2. Транскрипция

Транскрипция – это специальная система записи, отображающая звучание. В транскрипции приняты символы:

[ ] – квадратные скобки, являющиеся обозначением транскрипции.

[ ´ ] – ударение. Ударение ставится, если слово состоит больше чем из одного слога.

[б’] – значок рядом с согласным обозначает его мягкость.

[j] и [й] – разные обозначения одного и того же звука. Поскольку этот звук мягкий, то часто используют эти символы с дополнительным обозначением мягкости: [j’], [й’]. На этом сайте принято обозначение [й’], более привычное для большинства ребят. Значок мягкости будет использован, чтобы вы скорее привыкли к тому, что этот звук мягкий.

Существуют и другие символы. Они будут вводиться постепенно, по мере ознакомления с темой.

§3. Гласные и согласные звуки

Звуки делятся на гласные и согласные.

У них разная природа. Они по-разному произносятся и воспринимаются, а также по-разному ведут себя в речи и играют в ней неодинаковые роли.

Гласные – это звуки, при произношении которых воздух свободно проходит через ротовую полость, не встречая на своём пути преграды. Произнесение (артикуляция) не сфокусирована в одном месте: качество гласных определяется формой ротовой полости, которая выступает как резонатор. При артикуляции гласных работают голосовые связки в гортани. Они сближены, напряжены и вибрируют. Поэтому при произнесении гласных мы слышим голос. Гласные можно тянуть. Их можно кричать. А если приложить руку к горлу, то работу голосовых связок при произнесении гласных можно почувствовать, ощутить рукой. Гласные – основа слога, они его организуют. В слове столько слогов, сколько гласных. Например: он – 1 слог, о-на – 2 слога, ре-бя-та – 3 слога и т. д. Бывают слова, которые состоят из одного гласного звука. К примеру, союзы: и, а и междометия: О!, А!, У-у-у! и другие.

В слове гласные могут быть в ударных и безударных слогах.

Ударный слог тот, в котором гласный произносится ясно и выступает в своём основном виде.

В безударных слогах гласные видоизменяются, произносятся по-другому. Изменение гласных в безударных слогах называется редукцией.

Ударных гласных в русском языке шесть: [а], [о], [у], [ы], [и], [э].

Возможны слова, которые могут состоять только из гласных, но согласные тоже необходимы.

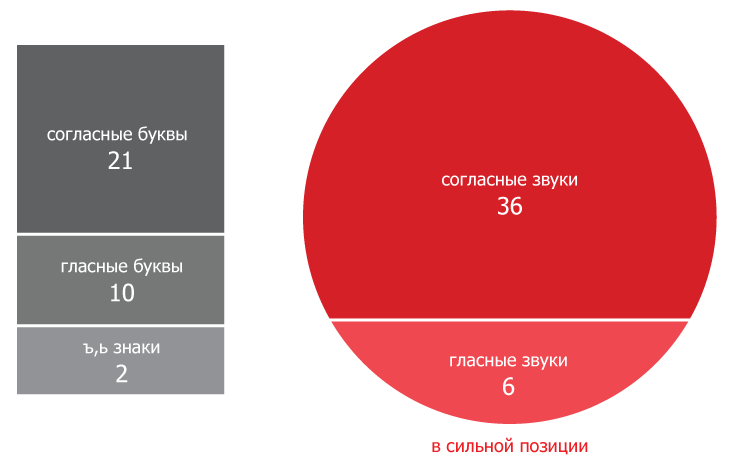

В русском языке согласных намного больше, чем гласных.

§4. Способ образования согласных

Согласные – это звуки, при произнесении которых воздух встречает на своём пути преграду. В русском языке два вида преграды: щель и смычка – это два основных способа образования согласных. Вид преграды определяет характер согласного звука.

Щель образуется, например, при произнесении звуков: [с], [з], [ш], [ж]. Кончик языка лишь приближается к нижним или верхним зубам. Щелевые согласные можно тянуть: [с-с-с-с], [ ш-ш-ш-ш]. В результате вы хорошо услышите шум: при произнесении [c] – свистящий, а при произнесении [ш] — шипящий.

Смычка, второй вид артикуляции согласных,образуется при смыкании органов речи. Поток воздуха резко преодолевает эту преграду, звуки получаются краткими, энергичными. Поэтому они называются взрывными. Тянуть их не получится. Таковы, например, звуки [п], [б], [т], [д]. Такую артикуляцию легче почувствовать, ощутить.

Итак, при произнесении согласных слышен шум. Наличие шума – отличительный признак согласных.

§5. Звонкие и глухие согласные

По соотношению шума и голоса согласные делятся на звонкие и глухие.

При произнесении звонких согласных слышен и голос, и шум, а глухих – только шум.

Глухие нельзя произнести громко. Их нельзя прокричать.

Сравним слова: дом и кот. В каждом слове по 1-му гласному звуку и по 2 согласных. Гласные одинаковые, а согласные разные: [д] и [м] – звонкие, а [к] и [т] – глухие. Звонкость-глухость – это важнейший признак согласных в русском языке.

Многие русские согласные образуют пары по звонкости-глухости: [б] — [п], [з] — [c] и другие. Таких пар 11.

Пары по глухости-звонкости: [п] и [б], [п’] и [б’], [ф] и [в], [ф’] и [в’], [к] и [г], [к’] и [г’], [т] и [д], [т’] и [д’], [ш] и [ж], [с] и [з], [с’] и [з’].

Но есть звуки, у которых нет пары по признаку звонкости — глухости. Например, у звуков [р], [л], [н], [м], [й’] нет глухой пары, а у [ц] и [ч’] – звонкой.

Непарные по глухости-звонкости

Звонкие непарные: [р], [л], [н], [м], [й’], [р’], [л’], [н’], [м’]. Ещё их называют сонорными.

Что означает этот термин? Это группа согласных (всего 9), имеющих особенности произношения: при их произнесении в полости рта также возникают преграды, но такие, что воздушная струя , проходящая через преграду, образует лишь незначительный шум; воздух свободно проходит через имеющееся в полости носа или рта отверстие. Сонорные произносятся при помощи голоса с добавлением незначительного шума. Многие учителя этот термин не используют, но то, что эти звуки звонкие непарные, должны знать все.

У сонорных есть две важные особенности:

1) они не оглушаются, как парные звонкие согласные, перед глухими и на конце слова;

2) перед ними не происходит озвончение парных глухих согласных (т.е. позиция перед ними сильная по глухости-звонкости, как и перед гласными). Подробнее о позиционных изменениях см. ниже.

Глухие непарные: [ц], [ч’], [ш’:], [х], [х’].

Как легче запомнить списки звонких и глухих согласных?

Запомнить списки звонких и глухих согласных помогут фразы:

Ой, мы же не забывали друг друга! (Здесь только звонкие согласные)

Фока, хочешь поесть щец? (Здесь только глухие согласные)

Правда, эти фразы не включают пары по твёрдости—мягкости. Но обычно люди легко могут сообразить, что не только твёрдый [з] звонкий, но и мягкий [з’] тоже, не только [б], но и [б’] и т. д.

§6. Твёрдые и мягкие согласные

Согласные различаются не только по глухости-звонкости, но и по твёрдости-мягкости.

Твёрдость-мягкость – второй важнейший признак согласных в русском языке.

Мягкие согласные отличаются от твёрдых особым положением языка. При произнесении твёрдых всё тело языка оттянуто назад, а при произнесении мягких сдвинуто вперед, а средняя часть языка при этом приподнята. Сравните: [м] – [ м’], [з] – [ з’]. Звонкие мягкие звучат выше, чем твёрдые.

Многие русские согласные образуют пары по твердости-мягкости: [б] – [б’], [ в] – [ в’] и другие. Таких пар 15.

Пары по твёрдости-мягкости: [б] и [б’], [м] и [м’], [п] и [п’], [в] и [в’], [ф] и [ф’], [з] и [з’], [с] и [с’], [д] и [д’], [т] и [т’], [н] и [н’], [л] и [л’], [р] и [р’], [к] и [к’], [г] и [г’], [х] и [х’].

Но есть звуки, у которых нет пары по признаку твёрдости-мягкости. Например, у звуков [ж], [ш], [ц] нет мягкой пары, а у [й’] и [ч’] – твёрдой.

Непарные по твёрдости-мягкости

Твёрдые непарные: [ж], [ш], [ц].

Мягкие непарные: [й’], [ч’], [ш’:].

§7. Обозначение мягкости согласных на письме

Отвлечёмся от чистой фонетики. Рассмотрим практически важный вопрос: как обозначается мягкость согласных на письме?

В русском языке 36 согласных звуков, среди которых 15 пар по твёрдости-мягкости, 3 непарных твёрдых и 3 непарных мягких согласных. Согласных букв только 21. Каким образом 21 буква может обозначать 36 звуков?

Для этого используются разные способы:

- йотированные буквы е, ё, ю, я после согласных, кроме ш, ж и ц, непарных по твёрдости-мягкости, свидетельствуют, что эти согласные мягкие, например: тётя — [т’о ´ т’а], дя ´ дя — [д’а ´ д’а];

- буква и после согласных, кроме ш, ж и ц. Согласные, обозначаемые буквами ш, ж и ц, непарные твёрдые. Примеры слов с гласной буквой и: ни ´ тки – [н’и ´ тк’и], лист – [л’ист], ми ´ лый – [м’и ´ лый’] ;

- буква ь, после согласных, кроме ш, ж, после которых мягкий знак является показателем грамматической формы. Примеры слов с мягким знаком:про ´ сьба – [проз’ба], мель – [м’эл’], даль – [дал’].

Таким образом, мягкость согласных на письме передаётся не особыми буквами, а сочетаниями согласных букв с буквами и, е, ё, ю, я и ь. Поэтому при разборе советую обращать особое внимание на соседние буквы, стоящие после согласных.

Обсуждаем проблему толкования

В школьных учебниках сказано, что [ш] и [ш’] — непарные по твёрдости-мягкости. Как же так? Мы ведь слышим, что звук [ш’] – это мягкий аналог звука [ш].

Когда в школе училась я сама, я не могла понять почему? Потом в школе учился мой сын. У него возник тот же вопрос. Он появляется у всех ребят, которые относятся к обучению вдумчиво.

Недоумение возникает, потому что школьные учебники не учитывают, что звук [ш’] ещё и долгий, а твёрдый [ш] нет. Пары – это звуки, различающиеся только одним признаком. А [ш] и [ш’] – двумя. Поэтому [ш] и [ш’] не являются парами.

Для взрослых и старшеклассников.

Для того чтобы соблюсти корректность, необходимо школьную традицию транскрибирования звука [ш’] изменить. Думается, что ребятам легче использовать ещё один дополнительный знак, чем сталкиваться с нелогичным, неясным и вводящим в заблуждение утверждением. Всё просто. Чтобы поколение за поколением не ломало голову, нужно, наконец, показать, что мягкий шипящий звук — долгий.

Для этого в лингвистической практике существует два значка:

1) надстрочная черта над звуком;

2) двоеточие.

Использование надстрочного знака неудобно, поскольку он не предусмотрен набором символов, которыми можно пользоваться при компьютерном наборе. Значит, остаются следующие возможности: использование двоеточия [ш’:] либо графемы, обозначающей букву [щ’]. Мне кажется, что первый вариант предпочтительнее. Во-первых, ребята поначалу часто смешивают звуки и буквы. Использование буквы в транскрипции создаст основание для такого смешения, спровоцирует ошибку. Во-вторых, ребята теперь рано начинают изучать иностранные языки. И значок [:] при использовании его для обозначения долготы звука им уже знаком. В-третьих, транскрипция с обозначением долготы двоеточием [:] прекрасно передаст особенности звука. [ш’:] — мягкий и долгий, оба признака, составляющие его отличие от звука [ш], представлены наглядно, просто и однозначно.

Что посоветовать ребятам, которые учатся сейчас по общепринятым учебникам? Нужно понять, осмыслить, а потом запомнить, что на самом деле звуки [ш] и [ш’:] пару по твёрдости-мягкости не образуют. А транскрибировать их я советую так, как этого требует ваш учитель.

§8. Место образования согласных

Согласные различаются не только по уже известным вам признакам:

- глухость-звонкость,

- твердость-мягкость,

- способ образования: смычка-щель.

Важен последний, четвертый признак: место образования.

Артикуляция одних звуков осуществляется губами, других — языком, его разными частями. Так, звуки [п], [п’], [б], [б’], [м], [м’] – губно-губные, [в], [в’], [ф], [ф’] – губно-зубные, все остальные – язычные: переднеязычные [т], [ т’], [д], [д’], [н], [н’],[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [ш’:], [ч’], [ц], [л], [л’], [р], [р’], среднеязычный [й’] и заднеязычные [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’].

§9. Позиционные изменения звуков

1. Сильные-слабые позиции для гласных. Позиционные изменения гласных. Редукция

Люди не используют произносимые звуки изолированно. Им это не нужно.

Речь – это звуковой поток, но поток, определённым образом организованный. Важны условия, в которых оказывается тот или иной звук. Начало слова, конец слова, ударный слог, безударный слог, положение перед гласным, положение перед согласным – всё это разные позиции. Будем разбираться, как различать сильные и слабые позиции сначала для гласных, а потом и для согласных.

Сильная позиция та, в которой звуки не подвергаются позиционно обусловленным изменениям и выступают в своём основном виде. Сильную позицию выделяют для групп звуков, например: для гласных это позиция в ударном слоге. А для согласных, к примеру, сильной является позиция перед гласными.

Для гласных сильная позиция под ударением, а слабая – без ударения.

В безударных слогах гласные подвергаются изменениям: они короче и не произносятся так же отчётливо, как под ударением. Такое изменение гласных в слабой позиции называется редукцией. Благодаря редукции в слабой позиции различается меньше гласных, чем в сильной.

Звуки, соответствующие ударным [о] и [а], после твёрдых согласных в слабой, безударной позиции звучат одинаково. Нормативным в русском языке признается «аканье», т.е. неразличение О и А в безударном положении после твёрдых согласных.

- под ударением: [дом] – [дам] — [о] ≠ [а].

- без ударения: [дама ´ ] -дома ´ — [дала ´ ] -дала ´ – [а] = [а].

Звуки, соответствующие ударным [а] и [э], после мягких согласных в слабой, безударной позиции звучат одинаково. Нормативным произношением считается «иканье», т.е. неразличение Э и А в безударном положении после мягких согласных.

- под ударением: [м’эч’] — [м’ач’] – [э] ≠[a].

- без ударения: [м’ич’о ´ м]- мечо ´ м — [м’ич’о ´ м]— мячо ´ м — [и] = [и].

- А как же гласные [и], [ы], [у]? Почему о них ничего не говорилось? Дело в том, что эти гласные в слабой позиции подвергаются только количественной редукции: они произносятся более кратко, слабо, но качество их не изменяется. То есть, как для всех гласных, безударное положение для них — это слабая позиция, но для школьника эти гласные в безударном положении проблемы не представляют.

[лы ´ жы], [в _лу ´ жу], [н’и ´ т’и] – и в сильной, и в слабой позициях качество гласных не меняется. И под ударением, и в безударной позиции мы ясно слышим: [ы], [у], [и] и пишем буквы, которыми эти звуки принято обозначать.

Обсуждаем проблему толкования

Какие гласные звуки на самом деле произносятся в безударных слогах после твёрдых согласных?

Выполняя фонетический разбор и делая транскрипцию слов, многие ребята высказывают недоумение. В длинных многосложных словах после твёрдых согласных произносится не звук [а], как это утверждают школьные учебники, а нечто иное.

Сравни произношение слов: Москва – москвичи. Повтори каждое слово несколько раз и послушай, какой гласный звучит в первом слоге. Со словом Москва всё просто. Мы произносим: [масква ´ ] – ясно слышен звук [а]. А слово москвичи? В соответствии с литературной нормой, во всех слогах, кроме первого слога перед ударением, а также позиций начала и конца слова мы произносим не [а], а другой звук: менее отчетливый, менее ясный, больше похожий на [ы], чем на [a]. В научной традиции этот звук обозначают значком [ъ]. Значит, реально мы произносим: [мълако ´ ] — молоко ´ , [хърашо ´ ] — хорошо ´ , [кълбаса ´ ] — колбаса ´ .

Я понимаю, что, давая этот материал в учебниках, авторы пытались его упростить. Упростили. Но многие ребята с хорошим слухом, слышащие ясно, что звуки в следующих примерах разные, никак не могут понять, почему учитель и учебник настаивают на том, что эти звуки одинаковы. На самом деле:

Особую подсистему составляют реализации гласных в безударных слогах после шипящих. Но в школьном курсе этот материал в большинстве учебников не представлен вообще.

Какие гласные звуки на самом деле произносятся в безударных слогах после мягких согласных?

Наибольшее сочувствие я испытываю к ребятам, которые учатся по учебникам, предлагающим на месте А, Э, О после мягких согласных слышать и передавать в транскрипции звук «и, склонное к э». Считаю принципиально неверным давать школьникам в качестве единственного варианта устаревшую норму произношения – «эканье», встречающуюся сегодня гораздо реже «иканья», преимущественно у глубоко пожилых людей. Ребята, смело пишите в безударной позиции в первом слоге перед ударением на месте А и Э – [и].

После мягких согласных в других безударных слогах, кроме позиции конца слова, мы произносим короткий слабый звук, напоминающий [и] и обозначаемый как [ь]. Произнесите слова во ´ семь, де ´ вять и послушайте себя. Мы произносим: [во ´ с’ьм’] — [ь], [д’э ´ в’ьт’] — [ь].

Знаки транскрипции — это одно, а буквы — совсем другое.

Знак транскрипции [ъ] обозначает гласный после твердых согласных в безударных слогах, кроме первого слога перед ударением.

Буква ъ — это твёрдый знак.

Знак транскрипции [ь] обозначает гласный после мягких согласных в безударных слогах, кроме первого слога перед ударением.

Буква ь — это мягкий знак.

Знаки транскрипции, в отличие от букв, даются в прямых квадратных скобках.

Конец слова – особая позиция. В ней наблюдается прояснение гласных после мягких согласных. Система безударных окончаний – это особая фонетическая подсистема. В ней Э и А различаются:

Зда ´ ние [зда ´ н’ий’э] – зда ´ ния [зда ´ н’ий’а], мне ´ ние [мн’э ´ н’ий’э] — мне ´ ния [мн’э ´ н’ий’а], мо ´ ре [мо ´ р’э] — мо ´ ря [мо ´ р’а], во ´ ля [во ´ л’а] – на во ´ ле [на_во ´ л’э]. Помните об этом, когда делаете фонетический разбор слов.

Как требует обозначать гласные в безударном положении ваш учитель. Если он использует упрощённую систему транскрипции, ничего страшного: это широко принято. Просто не удивляйтесь тому, что реально вы слышите в безударном положении разные звуки.

2. Сильные-слабые позиции для согласных. Позиционные изменения согласных

Для всех без исключения согласных сильной позицией является позиция перед гласным. Перед гласными согласные выступают в своём основном виде. Поэтому, делая фонетический разбор, не бойтесь ошибиться, характеризуя согласный, стоящий в сильной позиции: [дач’а] — да ´ ча, [т’ьл’ив’и ´ зър] — телеви ´ зор, [с’ино ´ н’имы] — сино ´ нимы, [б’ир’о ´ зы] — берёзы, [карз’и ´ ны] — корзи ´ ны. Все согласные в этих примерах перед гласными, т.е. в сильной позиции.

Сильные позиции по глухости звонкости:

В сильной позиции звонкие и глухие согласные не меняют своего качества.

Слабые позиции по глухости-звонкости:

- перед парными по глухости-звонкости: [сла ´ тк’ий] — сла ´ дкий, [зу ´ пк’и] – зу ´ бки.

- перед глухими непарными: [апхва ´ т] — обхват, [фхот] — вход.

- на конце слова: [зуп] – зуб, [дуп] – дуб.

Позиционные изменения согласных по глухости-звонкости

В слабых позициях согласные видоизменяются: с ними происходят позиционные изменения. Звонкие становятся глухими, т.е. оглушаются, а глухие – звонкими, т.е. озвончаются. Позиционные изменения наблюдаются только у парных согласных.

Оглушение-озвончение согласных

Оглушение звонких происходит в позициях:

- перед парными глухими: [фста ´ в’ит’] – вста ´ вить,

- на конце слова: [клат] – клад.

Озвончение глухих происходит в позиции:

Cильные позиции по твёрдости-мягкости:

- перед гласными: [мат’] – мать, [м’aт’] – мять,

- на конце слова: [вон] – вон, [вон’] – вонь,

- перед губно-губными: [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’] и заднеязычными: [к], [к’], [ г], [ г’], [х[, [ х’] для звуков [с], [ с’], [ з], [ з’], [ т], [ т’], [ д], [ д’], [ н], [н’], [ р], [ р’]: [ са ´ н’к’и] – Са ´ ньки (род. пад.), [с ´ анк’и] – са ´ нки, [бу ´ лка] — бу ´ лка , [бу ´ л’кът’] – бу ´ лькать,

- все позиции для звуков [л] и [ л’]: [лба] – лба, [пал’ба] – пальба.

В сильной позиции твёрдые и мягкие согласные не меняют своего качества.

Слабые позиции по твёрдости-мягкости и позиционные изменения по твёрдости-мягкости.

- перед мягкими [т’], [д’] для согласных [c], [з], которые обязательно смягчаются: [c’т’эп’], [з’д’эс’],

- перед [ч’] и [ш’:] для [н], который обязательно смягчается: [по ´ н’ч’ик] – по ´ нчик, [ка ´ м’ьн’ш’:ик] — ка ´ менщик.

В ряде позиций сегодня возможно как мягкое, так и твёрдое произношение:

- перед мягкими переднеязычными [н’], [л’] для переднеязычных согласных [c], [з]: снег — [с’н’эк] и [cн’эк], злить — [з’л’ит’] и [зл’ит’]

- перед мягкими переднеязычными [c’], [з’] для переднеязычных [т], [д] — подня ´ ть — [пад’н’а ´ т’] и [падн’а ´ т’], отня ´ ть — [ат’н’а ´ т’] и [атн’а ´ т’]

- перед мягкими переднеязычными [т’], [д’], [с’], [з’] для переднеязычного [н] : ви ´ нтик — [в’и ´ н’т’ик] и [в’и ´ нт’ик], пе ´ нсия — [п’э ´ н’с’ий’а] и [п’э ´ нс’ий’а]

- перед мягкими губными [в’], [ф’], [б’], [п’], [м’] для губных: вписа ´ ть — [ф’п’иса ´ т’] и [фп’ис ´ ат’], ри ´ фме (дат. пад.) — [р’и ´ ф’м’э] и [р’и ´ фм’э]

Во всех случаях в слабой позиции возможно позиционное смягчение согласных.

Писать мягкий знак при позиционном смягчении согласных ошибочно.

Позиционные изменения согласных по признакам способа и места образования

Естественно, в школьной традиции не принято излагать характеристики звуков и происходящих с ними позиционных изменений со всеми подробностями. Но общие закономерности фонетики нужно усвоить. Без этого трудно делать фонетические разборы и выполнять задания тестов. Поэтому ниже представлен список позиционно-обусловленных изменений согласных по признакам способа и места образования. Этот материал — ощутимая помощь для тех, кто хочет избежать ошибок в фонетическом разборе.

Уподобление согласных

Логика такая: для русского языка характерно уподобление звуков, если они в чем-либо схожи и при этом оказываются рядом.

[с] и [ч’] – в корне слов→[ш’:] – счастье, счёт

— на стыке морфем и слов→[ш’:ч’] – расчесать, бесчестный, с чем (предлог с последующим словом произносится слитно, как одно слово)

[т] и [c] — в глагольных формах → [ц:] – улыбается

-на стыке приставки и корня→[цс] – отсыпать

Расподобление согласных

Расподобление – это процесс позиционного изменения, противоположный уподоблению.

Упрощение групп согласных

Произношение групп звуков:

В формах прилагательных, местоимений, причастий встречаются буквенные сочетания: ого, его. Вместо г в них произносится [в]: его, красивого, синего.

Избегай побуквенного чтения. Произноси слова его, синего, красивого правильно.

§10. Буквы и звуки

Буквы и звуки имеют разное назначение и разную природу. Но это соотносимые системы. Поэтому типы соотношения нужно знать.

Типы соотношения букв и звуков:

- Буква обозначает звук, например гласные после твёрдых согласных и согласные перед гласными: погода.

- Буква не имеет собственного звукового значения, например ь и ъ: мышь

- Буква обозначает два звука, например, йотированные гласные е, ё, ю, я в позициях:

- начала слова,

- после гласных,

- после разделительных ь и ъ.

- Буква может обозначать звук и качество предшествующего звука, например йотированные гласные и и после мягких согласных.

- Буква может обозначать качество предшествующего звука, например ь в словах тень, пень, пальба.

- Две буквы могут обозначать один звук, чаще долгий: сшить, сжать, несся

- Три буквы соответствуют одному звуку: улыбаться — тьс — [ц:]

Проба сил

Проверьте, как вы поняли содержание этой главы.

Источник