- Методы выдвижения, постановки и проверки научной гипотезы

- Требования, предъявляемые к гипотезе:

- Способы обоснования

- Построение и проверка

- Методы научного познания

- Гипотеза в дипломном проекте: как поставить, обосновать и доказать?

- Что такое гипотеза?

- Как правильно сформулировать гипотезу в дипломной работе?

- Этап №1. Подбор фактов.

- Этап №2. Составление гипотезы с учетом отражения найденных фактов.

- Этап №3. Обоснование гипотезы.

- Этап №4. Вывод.

- Пример гипотезы

- Рекомендации специалистов ОЦ Дисхелп по написанию введения и гипотезы ВКР

- Предназначение гипотезы в исследовании

Методы выдвижения, постановки и проверки научной гипотезы

При написании любых научных работ перед исследователем встает задача постановки гипотезы. Это отправная точка, определяющая содержание и результаты, которые будут получены в ходе проведенного исследования.

Гипотеза лежит в основе любой научной теории, она позволяет ученому начать поиск, собрать и проанализировать факты, чтобы обоснованно подтвердить или опровергнуть выдвинутое предположение. Именно поэтому гипотезе уделяется такое пристальное внимание.

Гипотеза (в переводе с латинского hypothesis) – это предположение или догадка, которое невозможно доказать, используя текущий уровень науки. Анализ проблемы позволяет получить ответы на вопросы «Верно ли выдвинутое предположение? Почему оно истинно? Чем это обосновано, какими фактами и аргументами?». Задача исследователя состоит в поиске аргументации, позволяющей считать тезис истиной или же опровергнуть его.

Помощь в публикации научных статей. Издательство «СибАК» обеспечивает полное сопровождение статьи и прозрачность процесса публикации на всех этапах.

Это один из самых распространенных приемов научной и другой познавательной деятельности, позволяющий найти логическое объяснение природы происхождения каких-либо явлений. Различают общие (для группы явлений) и частные (для конкретных событий) гипотезы, а также предсказательные и объяснительные.

Чтобы корректно сформулировать гипотезу любого исследования необходимо соблюсти принципы логического построения научного знания:

- Состоятельность выдвигаемой гипотезы. Делая те или иные выдвижения предположения или догадок, ученый обязательно должен как можно полнее раскрыть предметную область исследования.

- Приложимость создаваемого знания. Все гипотезы строятся не для пояснения отдельных, конкретных случаев, но для возможности объяснения более широкого круга природных, социальных или теоретических феноменов.

- Проверяемость. Чтобы выдвинуть гипотезу, важно понимать и владеть инструментами ее верификации.

Требования, предъявляемые к гипотезе:

- совместимость с существующими знаниями, фундаментальными научными положениями, ранее установленными фактами;

- понятность и логичность, отсутствие двоякого толкования;

- обоснованность (релевантность), то есть проверенная анализом состоятельность выдвинутой теории;

- она должна быть проверяемой (наблюдением, измерительными приборами, экспериментальными установками и другими достоверными доступными средствами).

Стандартная структура гипотезы состоит из двух частей: эмпирического основания (посылки) и основанного на нем предположения (заключения). Ее выдвижение является результатом объемной работы, которая включает изучение теоретических основ, сбор материала, его анализ, проведение экспериментов и наблюдений. Основные этапы подготовки:

- накопление материала, предположений, догадок об исследуемом объекте или явлении;

- формулирование следствий, вытекающих из предположительной теории, выдвижение предварительных ответов и решений поставленной проблемы;

- опровержение предположений, оказавшихся несостоятельными, их замена на достоверные, соответствующие полученным фактическим данным;

- проверка сделанных выводов на практике.

Способы обоснования

Обоснования истинности нового научного знания во многом зависит от его специфики, профильной направленности, практической релевантности. Но для любых гипотез необходимо проводить три общих вида обоснования: теоретическое, логическое и эмпирическое.

Теоретическое обоснование – проверка ее соответствия ключевым принципам научно-предметной сферы. Новое знание должно быть верифицируемым, релевантным категориальному аппарату, соответствовать базовым задачам той или иной сферы научного познания.

Логическое обоснование – соответствие нормам формально-логичного мышления. Нужно соблюсти принцип непротиворечивости, применить для обоснования методы индуктивного и дедуктивного познания.

Эмпирическое обоснование – практическая, экспериментальная, лабораторная проверка. Для разных видов научного знания предполагаются специфические методы эксперимента.

Для подтверждения (или, напротив, опровержения) гипотезы необходимо соблюсти правила логики. Так, заключение (тезис или антитезис) должно быть точным и ясным, неизменным в процессе исследования. В качестве оснований (аргументов) принимаются только истинные факты, уже установленные ранее.

Аргументация должна быть достаточной для формулирования окончательного заключения. Если проверка показывает, что поставленное ученым предположительное утверждение соответствует действительности, гипотеза получает статус научной теории, которая требует дальнейшего изучения.

Не исключено и опровержение гипотезы, обоснованное ложностью ее заключения. В этом случае идут путем фальсификации, устанавливая несоответствие фактов, вытекающих из предположения, следствиям, или при помощи доказательства антитезиса (противоположного гипотезе следствия). Если антитезис доказан, логически это означает несостоятельность (ложность) исходного тезиса.

Построение и проверка

Завершив формулировку гипотезы и ее обоснование, необходимо приступить к завершающему этапу – проверке. Здесь нужно применять метод фальсификации, сформулированный классиками философии науки. По нему, новое знание имеет ценность только в том случае, если есть возможность и путь опровергнуть гипотезу.

Такую проверку истинности гипотезы проводят по тем же принципам, что и обоснование. Обязательно применяют эмпирическую проверку, теоретическую верификацию, логическое доказательство. Но при этом выдвигается ряд альтернативных положений, утверждений.

Такая проверка выполняет двойную задачу. Во-первых, подтверждается истинность сформулированной гипотезы и возможность ее применения в научном или технологическом плане. Во-вторых, готовится фундамент для развития научного знания, выдвижения новых гипотетических умозаключений. Это обеспечивает непрерывность развития науки.

Методы научного познания

Английский философ Ф. Бэкон и логик, экономист Дж. Милль предложили 4 метода выдвижения гипотез на основании установления причинно-следственных связей.

- Метод сходства заключается в предположении, что если несколько случаев наблюдаемого явления имеют схожее обстоятельство, то именно оно и является причиной исследуемого объекта. Методика предполагает установление всех возможных случаев и обстоятельств, глубокий анализ различий, определение вероятности.

- Метод различия противоположен предыдущему. То есть если в одном случае обстоятельство наступает, а в другом – нет, то, вероятнее всего, причина кроется в исследуемом условии наступления последствий.

Примечание: из первых двух методов образуется дополнительный – сходства и различий.

- Метод сопутствующих изменений – установление взаимосвязей различных явлений.

- Метод остатков или исключения (то есть если известно, что причиной точно не являются одни условия, то предполагается, что оно вызвано именно исследуемым обстоятельством). Эту методику активно использовал в своей научной деятельности А.С. Попов, проводящий опыты по радиосвязи в 1897 году. Так, он обратил внимание на то, что проходящие между кораблями другие морские суда нарушают радиообмен. Он пришел к выводу, что причиной помех является металлический корпус корабля, экранирующий электромагнитные волны.

Рассмотренные выше методы чаще всего используются для обоснования гипотезв совокупности, гармонично дополняя друг друга. С проблемой обоснованного выдвижения гипотезы сталкиваются даже опытные ученые. Большую роль в этом играют воображение, фантазия и математическая интуиция исследователя.

Способность предчувствовать, интуитивно предугадывать называют предикативностью мышления. Это длительный творческий процесс, не имеющий универсального рецепта реализации.

Тем не менее этому можно научиться на любом уровне – начиная от бакалавриата и специалитета. Умение будет полезно всем, кто занимается исследованиями, публикует свои работы в научных журналах.

Источник

Гипотеза в дипломном проекте: как поставить, обосновать и доказать?

Одним из важнейших элементов любого исследования является гипотеза. Без нее научно-исследовательская или дипломная работа просто немыслима.

Одним из важнейших элементов любого исследования является гипотеза. Без нее научно-исследовательская или дипломная работа просто немыслима.

Написание ВКР — процесс длительный и сложный. Здесь важно тотально рассмотреть тему определить актуальную проблему и выдвинуть ту самую гипотезу (предложение или теория, которая будет подтверждаться ил опровергаться на протяжении всей работы). В этой статье специалисты ОЦ Дисхелп расскажут, как правильно сформулировать и обосновать гипотезу в дипломной работе.

Что такое гипотеза?

На протяжении всего исследования автор не просто изучает все действующие и ранее существовавшие теории, критикует или одобряет их, но и старается «изобрести» новый метод решения актуальной проблемы.

Гипотеза дипломной работы представляет собой предположение, довод, который должен быть доказан или опровержен. В ВКР она представляет собой прогнозируемый результат или предположение, требующее проверки и обоснования. Фактически это и есть та самая позиция или утверждение автора ВКР.

Гипотеза отражается в вводной части дипломной работы. Это является обязательным элементом введения, без которого проект просто не будет допущен к защите. Отсутствие гипотезы считается одной из грубейших ошибок, допускаемых студентами.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Как правильно сформулировать гипотезу в дипломной работе?

Гипотеза должна быть выдвинута в качестве предположения, а не голословного утверждения или вопроса. Чтобы предположение исследователя был грамотным и корректным, важно придерживаться следующих правил:

- В формулировке выдвинутого предложения не должно быть спорных, или непроверенных фактов, терминов и понятий, затрудняющих восприятие предложения;

- Гипотеза должна быть написана кратко, емко, четко и понятно. Поэтому лучше всего использовать простые конструкции, не злоупотреблять сложными терминами;

- Гипотеза должна быть реалистичной и достижимой. Данный критерий означает, что нужно объективно оценивать собственные возможности при формулировке довода, так как его будет необходимо проверить, оценить эффективность его действия и пр.;

- Предложение студента должно подталкивать к изучению нового, исследованию проблемы и познанию новых моментов;

- Гипотеза должна приносить определенную пользу (теоретическую или практическую).

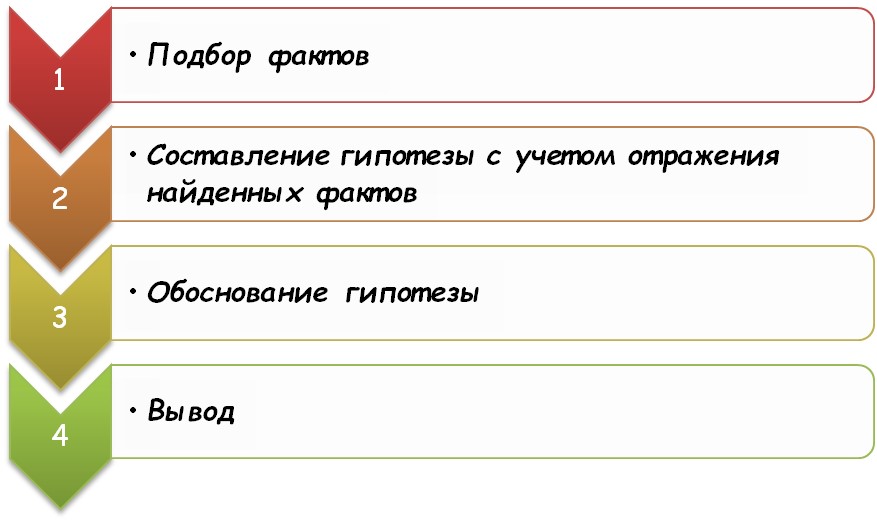

При формировании гипотезы исследователь должен пройти ряд этапов:

Этап №1. Подбор фактов.

Прежде чем формулировать и обосновывать гипотезу, выпускнику предстоит подобрать информационную и доказательную базу исследования. В ходе этого процесса он изучит основную литературу, познакомиться с трудами других ученых и сможет определить проблему и степень ее разработанности, нерешенную часть. именно в этом месте и будет сделан особый акцент в гипотезе.

Этап №2. Составление гипотезы с учетом отражения найденных фактов.

Здесь важно отразить именно существующий на данный момент и способ его решения. Лучше всего формулировать гипотезу после написания теоретической и аналитической главы, где выпускник исследует теоретические аспекты и констатирует конкретную проблему.

Этап №3. Обоснование гипотезы.

Здесь автор фактически доказывает или опровергает собственное суждение. Чаще всего это делается по результатам анализа деятельности объекта исследования и разработки плана мероприятий, оценка предложенных мер.

Этап №4. Вывод.

На данной стадии исследователь отражает конкретную точку зрения: применима или нет выдвинутая им гипотеза, какова ее роль и польза в развитии науки и отрасли.

При формулировке гипотезы следует употреблять такие фразы, как «Следует ожидать», «Предполагается», «Ожидаемый результат» и пр.

Гипотеза оформляется отдельным абзацем, состоящим из 1-2 предложений в вводной части.

Пример гипотезы

Рекомендации специалистов ОЦ Дисхелп по написанию введения и гипотезы ВКР

Написание введения дипломной работы и отдельных его элементов далеко не всегда дается студентам. Многие учащиеся начинают свою работу именно с введения, что в целом неверно. Писать данный раздел следует только после создания основной части, когда собрана информационная и доказательная база.

Старайтесь сформулировать гипотезу кратко и емко, отразив в ней желаемый результат, то есть то, к чему должна привести реформа: что она улучшит, как изменит ситуацию. Здесь достаточно указать 1-3 предложения.

Гипотеза должна задавать направление исследования: что должен изучить автор, доказывать на протяжении всей ВКР. Фактически она подталкивает выпускника к конкретным действиям.

Лучше всего гипотезу отражать во введении дипломной работы вслед за предметом и объектом исследования. после выдвижения предположения автор будет уже ставить конкретную цель и задачи, решать какие инструменты ему пригодились и пр.

Трудности с учебой?

Помощь в написании студенческих и

аспирантских работ!

Источник

Предназначение гипотезы в исследовании

людмила казарина

Предназначение гипотезы в исследовании

Виды гипотез:

1)По иерархической значимости: • Генеральные • Вспомогательные

2)По широте использования: • Универсальные • Частные

3)По степени обоснованности: • Первичные • Вторичные.

Требования к гипотезам:

1. Целенаправленность – обеспечивающая объяснение всех фактов, характеризующих решаемую проблему.

2. Релевантность – опора на факты, обеспечивающая допустимость признания гипотезы, как в науке, так и на практике.

3. Прогностичность – обеспечивающая прогнозирование результатов исследования.

4. Проверяемость – позволяет принципиальную возможность проверки гипотезы, эмпирическим путем, на основе наблюдения или эксперимента. Это должно обеспечить или опровержение гипотезы или подтверждение.

5. Непротиворечивость – достигаемая логической согласованностью всех структурных компонентов гипотезы.

6. Совместимость – обеспечивающая связь выдвигаемых предположений с существующими научно-теоретическими и практическими знаниями.

7. Потенциальность – включает возможности использования гипотезы по количеству и качеству сделанных выводов и следствий.

8. Простота – основывающаяся на системности и большом числе содержащихся в гипотезе исходных посылок для получения выводов и следствий, а так же на достаточно большом числе объясняемых ею фактов.

Формирование и развитие гипотезы включает в себя:

1) Подготовительный этап

2) Формирующий этап

3) Экспериментальный этап

После разработки гипотезы формируется концепция исследования – это система основополагающих взглядов, идей и принципов исследования, т. е. общий его замысел (идея).

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в итоге всего исследования.

Следует отметить, что цель исследования некоторые ученые рекомендуют расположить после проблемы исследования, т. е. перед объектом и предметом, а некоторые – после объекта и предмета. Здесь выбор за научным руководителем.

Формулировку цели рекомендуется обычно начинать глаголом совершенного вида в неопределенной форме: выявить, обосновать, разработать, определить и т. п. Например, если тема исследования – «Контроль уровня достижений учащихся в системе развивающего обучения»,то цель можно сформулировать следующим образом: «Выявить и теоретически обосновать особенности контроля уровня достижений учащихся как компонента развивающего обучения».

После определения объекта, предмета и цели исследования выдвигается его гипотеза. Гипотеза – это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы. Она определяет главное направление научного поиска и является основным методологическим инструментом, организующим весь процесс исследования.

К научной гипотезе предъявляютсяследующие два основных требования:

— гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены;

— она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик.

Формулируя гипотезу, исследователь должен строить предположение о том, каким образом, при каких условиях проблема исследования и поставленная цель будут успешно реализованы.

Что значит проверить гипотезу? Это значит проверить те следствия, которые логически из нее вытекают. В результате проверки гипотезу подтверждают или опровергают.

Гипотеза обязательно выдвигается в исследованиях, предполагающих педагогический эксперимент, направленный на подтверждение гипотезы. В исследованиях по истории педагогики гипотеза, как правило, не предусматривается.

Приведем пример формулирования гипотезы по теме: «Контроль как компонент развивающей системы будет обеспечивать развитие школьников,если:

— стимулирует и способствует единству в достижении образовательных, воспитывающих и развивающих целей обучения;

— в единстве учитывает процесс и результат деятельности;

— определяет динамику продвижения учащихся;

— способствует саморазвитию учащихся.

Сформулированные цель и гипотеза исследования определяют задачи исследования, т. е. задачи вытекают не только из цели, но и гипотезы. Задачи исследования – это те исследовательские действия, ко-торые необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы исследования. Как правило, различают три группы задач,которые связаны с:

1) выявлением сущностных признаков и критериев изучаемого явления или процесса;

2) обоснованием способов решения проблемы;

3) формулированием ведущих условий обеспечения эффективного решения проблемы.

Последовательность решения задач исследования определяет его структуру, т. е. каждая задача должна найти свое решение в одном из параграфов работы. В процессе разработки системы задач необходимо определить, какие из них требуют преимущественно изучения литературы, какие – модернизации, обобщения или комбинирования имеющихся подходов и, наконец, какие из них являются проблемными и их нужно решать именно в данном исследовании.

К примеру, в качестве задач исследованиямогут быть сформулированы следующие:

1) на основе анализа психолого-педагогической литературы выделить понятийно-категориальный аппарат исследования и систематизировать даваемые учеными определения этих понятий;

2) выявить основные подходы, точки зрения ученых к решению поставленной проблемы (или состояние разработанности в изучаемой литературе поставленной проблемы);

3) изучить состояние решения поставленной проблемы в практике обучения (изучить опыт работы учителей в решении проблемы).

Ис. предполагает проведение эксперимента,то к перечисленным задачам добавить:

1) разработать организационно-педагогическую систему (или дидактическую модель, или методику) формирования. ;

2) экспериментально проверить ее эффективность.

Формулировку задач исследования рекомендуется начинать глаголами совершенного вида в неопределенной форме: выявить, обосновать, разработать, экспериментально проверить и т. д.

Задачи должны быть взаимосвязаны и должны отражать общий путь достижения цели. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования не существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения.

Одна из задач может быть связана с характеристикой предмета исследования, с выявлением сущности проблемы, теоретическим обоснованием путей ее решения.Приведем несколько примеров возможного формулирования первой задачи:

— провести анализ теоретических подходов по проблеме …;

— проанализировать психологическую литературу по проблеме …;

— раскрыть и конкретизировать сущность понятия «….».

Вторая задача нацелена на раскрытие общих способов решения проблемы, на анализ условий ее решения.Например:

Третья задача имеет прикладной и рекомендательный характер.Например:

— разработать рекомендации по формированию …;

— разработать программу, направленную на … .

В исследовании следует различать цель и результат. Как отмечалось, цель – это то, что предполагают получить при проведении исследования. А результат – это то, что реально получили. На вопрос о том, как мы это получили, отвечает методика. Методика исследования объясняет, на каких испытуемых, с помощью каких методов, в каких условиях был достигнут данный результат.

Гипотеза исследования

Решение научной проблемы никогда не начинается непосредственно с эксперимента. Этой процедуре предшествует очень важный этап, связанный с выдвижением гипотезы. « Научная гипотеза — это утверждение, содержащее предположение относительно решения стоящей перед исследователем проблемы. По существу гипотеза – это главная идея решения. возможных ошибок в формулировке гипотезследует придерживаться следующих подходов:

1. Гипотеза должна быть сформулирована на четком грамотном языке, соответствующем предмету исследования. Необходимость строгого соблюдения данного требования обусловлена тем, что наука о спорте является комплексной дисциплиной. Поэтому часты попытки при исследовании одних предметов выдвигать гипотезы на языке наук, имеющих в качестве предмета исследования совсем другое. Например, педагоги, изучая работоспособность спортсменов и пути ее повышения, часто пытаются найти ответ на поставленный вопрос в биомеханических механизмах этого явления. Однако гипотеза о том, что работоспособность спортсмена, допустим велосипедиста, зависит от определенного сочетания аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения, выглядит по крайне мере некорректной, так как о педагогическом явлении рассуждают на языке биологии. Тем более, что сами биохимики еще не знают достоверного ответа на этот вопрос.

2. Гипотеза должна быть либо обоснована предшествующими знаниями, вытекать из них или, в случае полной самостоятельности, хотя бы не противоречить им. Научная идея, если она истина, не появляется на пустом месте. Недаром один из афоризмов, приписываемых И. Ньютону,звучит так: «Он увидел далеко только потому, что стоял на могучих плечах своих предшественников». Этим подчеркивается преемственность поколений в научной деятельности. Это требование легко выполнимо, если после четкой постановки проблемы исследователь серьезно проработает литературу по интересующему его вопросу. Вообще следует заметить, что чтение впрок мало эффективно. Только когда проблема завладела всеми помыслами исследователя, можно ожидать пользу от работы с литературой, да и гипотеза не будет оторвана от уже накопленных знаний. Чаще всего это происходит при переносе закономерностей, обнаруженных в одном виде или группе видов спорта, на все остальное. Делается это гипотетическим допущением по принципу аналогии.

3. Гипотеза может выполнять функции защиты других гипотез перед лицом новых опытных и старыми знаниями. Так, например, в теории и методике физического воспитания считается, что физическая подготовка спортсменов включает в себя несколько разделов, определяемых задачами совершенствования основных физических качеств, таких как быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость. В связи с этим была выдвинута гипотеза о том, что уровень спортивных результатов в видах спорта с проявлением тех или иных физических качеств зависят от уровня их развитости у конкретного спортсмена. Так, результаты в циклических видах (длинные дистанции) определяют уровень выносливости спортсмена, в штанге показатель силы и т. п.

4. Гипотеза должна быть сформулирована так, чтобы истинность, выдвинутого в ней предположения не была очевидна. Например, из проведенных отдельными авторами исследований и практического опыта известно, что младший школьный возраст (семь лет) благоприятен для развития координационных способностей. Т. о., предположение о том, что «педагогические воздействия, направленные на развитие этих способностей, дают наибольший эффект, если их целенаправленно применять именно в этом возрасте», может служить общей гипотезой при проведении исследований, связанных с разработкой методик для развития координационных способностей. В рабочей гипотезе целесообразно определить те положения, которые могут вызвать сомнения, нуждаются в доказательстве и защите. Поэтому рабочая гипотезав отдельном случае может выглядеть следующим образом: «Предполагается, что применение стандартной тренировочной программы, основанной на принципах оздоровительной тренировки, позволит качественно повысить уровень координационных способностей детей семи лет» — именно в этом случае проверяется эффективность разработанной исследователем методики.

В конечном счете, гипотеза предшествует как решению проблемы в целом, так и каждой задаче в отдельности. Гипотеза в процессе исследования уточняется, дополняется или изменяется.

Гипотезы отличаются от обычных догадок и предположений тем, что они принимаются на основе анализа имеющейся достоверной информации и соответствия определенным критериям научности.

В общем виде гипотезу можно рассматривать: как часть научной теории;

как научное предположение, требующее последующей экспериментальной проверки.

Источник