Типы объектных словосочетаний в двух языках

Свободные объектные словосочетания представляют собой двучлен или трехчлен, у которого оба компонента, стержневой и зависимый, соединены с помощью подчинительной

объектной связи. Объектные отношения получают свое материальное выражение в форме ряда конкретных приемов, которыми в этом случае служат: 1) управление, падежное, беспредложное или предложное; 2) примыкание; 3) валентность глагола — одно- или двухвалентность; 4) положение зависимого слова по отношению к стержневому — препозиция» или постпозиция.

Для объектных словосочетаний особое значение имеет валентность глагола, под которой понимается способность глагола вступать в сочетания с другими словами в предложении. В современном языкознании обнаружены следующие виды валентности: субъектная валентность, если имеется в виду способность глагола сочетаться с подлежащим предложения; объектная валентность, под которой понимается способность глагола сочетаться с одним, двумя или несколькими объектами; предикативная валентность, означающая способность стержневого компонента сочетаться с другим глаголом и вместе с ним образовывать составное сказуемое, и некоторые другие.

Для определения типов объектных словосочетаний важное значение имеет именно объектная и предикативная валентности, поскольку она имеет прямое отношение к составу и структуре словосочетания.

В зависимости от валентности стержневого компонента — переходного глагола, объектное словосочетание может быть двучленным или трехчленным; если глагол одновалентный, то объектное словосочетание представляет собой двучлен: to get a telegram — получать телеграмму, если глагол двухвалентный, то объектное словосочетание превращается в трехчлен: John sent her a package или John sent a package to her — Джон послал ей посылку. Если мы отбросим адресат (Джон послал посылку. ) или прямой объект (Джон послал ей. ), то нарушается смысловая цельность высказывания — возникает впечатление незавершенности высказывания.

На основании сказанного выше мы можем определить объектное словосочетание как двучлен или трехчлен, образованные по типу подчинительной связи и характеризуемые следующими критериями, взятыми в их взаимосвязи: 1) объектной синтаксической связью; 2) управлением или примыканием; 3) валентностью глагола; 4) препозицией или постпозицией зависимого слова по отношению к стержневому,

Сочетание этих критериев, взятых в системе, образует ту устойчивую совокупность признаков, которая может быть определена «как тип объектного словосочетания, рассматриваемого как единица сопоставления».

Так как всякий тип представляет собой отвлеченное понятие, реализуемое в речи в виде некоторого множества конкретных речевых величин, то мы можем сформулировать определение типа объектного словосочетания так: объектное словосочетание представляет собой двучленную или многочленную модель, имеющую номинативную функцию, организованную на основе объектной связи, являющуюся устойчивым сочетанием определенным образом выраженных синтаксиче’ских и валентност-ных отношений и имеющую определенное размещение компонентов.

Для всех типов объектных словосочетаний стержневым компонентом служит переходный глагол. В качестве зависимого компонента могут использоваться чаще всего существительные или личные и указательные местоимения, реже глаголы в одной из существующих в данном языке неличных форм, а также прилагательные и числительные.

Так как объектные словосочетания в русском и английском языках имеют типологически различные способы выражения объектной связи, вследствие того что в русском языке ведущим приемом выражения объектной связи служит управление, а в английском — примыкание, то можно заранее предвидеть наличие в обоих языках различий в типологии объектных словосочетаний.

Валентность переходного глагола также имеет значение для выделения типов объектных словосочетаний в рассматриваемых языках; в зависимости от этого мы различаем простые объектные словосочетания, если глагол одновалентный, и сложные словосочетания, если глагол двух- и более валентный. В составе простых объектных словосочетаний мы выделяем следующие типы:

I. Тип объектно-постпозитивный с управлением, то есть со структурой К + Ас

К этому типу относятся словосочетания, у которых зависимый компонент выражен существительным, прилагательным, местоимением или числительным в форме винительного падежа в русском языке или общего падежа в англий-

ском. Стержневой компонент — одновалентный переходный глагол, хотя в отдельных случаях в русском языке он может быть выражен также глаголом в форме на -ся.

Этот тип словосочетаний широко представлен в русском языке и, как увидим ниже, занимает очень скромное место в английском языке, где управление как средство выражения объектной связи имеет незначительное использование.

В зависимости от типа управления — прямого или косвенного, можно выделить два подтипа: подтип с прямым объектным управлением и подтип с косвенным объектным управлением.

1. Подтип с прямым объектным управлением распа

дается на две группы в зависимости от падежа, в котором

стоит прямое дополнение:

а) группа с объектом в винительном падеже; структура

словосочетаний этой группы Ю + АаСС или K v + АаСС,

в зависимости от того, какой частью речи представлен

объект — существительным или местоимением. Словосоче

тания этой группы распространены в русском языке, и обо

значают они как чисто объектные отношения, так и отноше

ния количественные (временные или пространственные):

читать книгу, пилить дерево, встречать брата (самолет),

смотреть телевизор (фильм, балет и т. д.); прожить лето,

работать, день и ночь, проехать станцию и т. д.;

б) группа с объектом в объектном падеже; структура сло

восочетаний K v + Aobj. Словосочетания этой группы пред

ставлены только в английском языке, где форму объектного

падежа принимают только личные местоимения; ср.: to ask

him, to tell me, to see them и т. д. Словосочетания с объек

том-существительным относятся к типу словосочетаний

с примыканием.

2. Подтип с косвенным объектным управлением рас

падается на три группы в зависимости от той формы падежа,

которую принимает зависимый компонент:

а) группа с объектом в дательном падеже; зависимый ком

понент выражает лицо или предмет, на которые направлено

действие; ср.: завидовать другу (приятелю, человеку, успе

ху и т. д.), верить жене (брату, товарищу и т. д.), объяс

нять ученику (ребенку, студенту и т. д.);

б) группа с объектом в творительном падеже; зависимый

компонент обозначает предмет, посредством которого совер-

шаетея действие, или же временной или пространственный отрезок, или же способ, с помощью которого совершается действие; ср.: стучать молотком (палкой, карандашом и т. д.), махать рукой (платком, шляпой), ехать лесом (полем, берегом), петь басом (тенором, фальцетом и т. д.);

в) группа с объектом в родительном падеже; зависимый компонент обозначает предмет, являющийся объектом желания, или часть предмета, на который распространяется действие, и т. д.: просить помощи, желать успехов; выпить воды, купить чаю (сахару, хлеба и т. д.).

Русским словосочетаниям, относящимся к первому и второму подтипам, соответствуют как беспредложные, так и предложные словосочетания с примыканием в английском языке, то есть словосочетания, относящиеся к другим типам.

П. Тип объектно-постпозитивный с примыканием, то есть со структурой К + А

В этом типе словосочетаний синтаксическая связь не получает никакого морфологического оформления и выражается примыканием и твердым порядком расположения членов словосочетания. Этот тип объектных словосочетаний характерен для английского языка, где его можно считать ведущим.

Стержневым компонентом здесь служит одновалентный переходный глагол; зависимый компонент обычно выражен существительным или же глаголом в одной из неличных форм.

В зависимости от характера валентности, в этом типе можно выделить два подтипа.

1. Подтип с объектной валентностью. Зависимый ком

понент выражен существительным в форме так называемого

общего падежа; словосочетания этого подтипа имеют струк

туру K v + А»; ср.: to fly a plane — пилотировать само

лет, to run a factory — управлять фабрикой, to send a

telegram — послать телеграмму.

2. Подтип с предикативной валентностью. Зависимый

компонент выражен одной из неличных форм глагола, в

связи с чем в этот подтип входят две группы словосочета

ний:

а) инфинитивная группа со структурой K v + АГП <,

в которой зависимый компонент имеет форму инфинитива.

Эта группа представлена как в русском, так и в английском

языке; ср.: рус. решить остаться — англ, to decide to

remain; стараться понять — англ, to try to understand;

б) герундиальная группа, в которой зависимый компо

нент выражен специфической для английского языка фор

мой герундия. Стержневой компонент — глагол, который

входит в число глаголов, относящихся к семантическим

полям начала и конца действия, семантическому полю жела

ния и т. д. Структура этого словосочетания K v + Ager;

ср.: to begin singing — начать петь, запеть, to start travel

ling — начать путешествовать, to stop crying — перестать

плакать и т. д.

Из приведенных примеров видно, что английским словосочетаниям этого подтипа соответствуют словосочетания

Источник

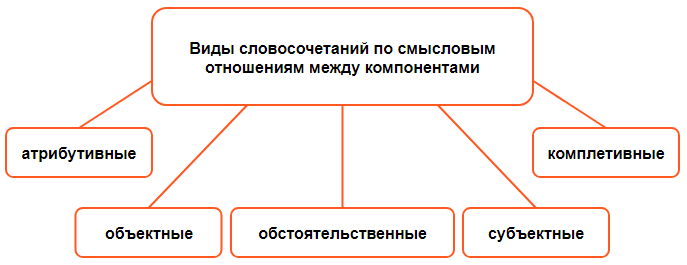

Смысловые отношения в словосочетаниях

Словосочетания по смысловым отношениям между компонентами делятся на 5 видов.

- атрибутивные,

- объектные,

- обстоятельственные,

- субъектные,

- комплетивные.

Атрибутивные (определительные) отношения

Главное слово называет предмет, отвлеченное действие или отвлеченный признак, а зависимое слово дает характеристику этому предмету, действию, признаку. Такие смысловые отношения выражаются при помощи смыслового вопроса от главного слова к зависимому: какой? как? каким образом? в какой степени?

Примеры: вкусный компот, буран с севера, звезды с неба, возможность приехать, искренне радоваться.

Объектные отношения

Главное слово действие или признак, а зависимое — предмет или лицо, то есть объекты, охваченные действием или признаком. При таком типе отношений используются смысловые вопросы косвенных падежей.

Примеры: вызывать родителей, воспитание мужества, заклеивая камеру, попросить уйти, далекий от реальности.

Обстоятельственные отношения

Главное слово называет действие, а зависимое слово называет обстоятельство, при котором протекает это действие. Зависимое слово отвечает на вопросы: каким образом? когда? где? куда? почему? с какой целью?

Примеры: приехать вовремя, поет из-за грусти, поздоровался из вежливости.

Субъектные отношения

Главное слово обозначает отвлеченное действие или признак, а зависимое слово в родительном падеже обозначает того, кто совершает действие или обладает признаком.

Примеры: чириканье воробьев, блеск огней, приезд комиссии.

Зависимое слово может использоваться в дательном падеже со значением субъекта. Примеры: маме весело, братику больно.

Данные словосочетания легко перестроить в предложение, а родительный и дательный падеж заменить именительным падежом: чириканье воробьев — воробьи чирикают.

Комплетивные (восполняющие) отношения

Значение главного слова требует восполнения от зависимого слова своего значения. Наблюдается в цельных словосочетаниях, в которых нельзя поставить смысловой вопрос.

Источник

Объективные (объектные) словосочетания

Объективные (объектные) словосочетания – такие, которые указывают на связь явления или действия с его объектом. Зависимое слово при этом является в предложении дополнением.

Главными словами в таких словосочетаниях бывают глаголы, существительные, прилагательные и причастия. Зависят от них, как правило, существительные в косвенных падежах с предлогами или без, иногда – другие субстантивированные части речи. Например: читать доклад, стрелять из ружья, обеспечить необходимым, стакан воды, любовь к Родине, склонный к полноте, воспитанный няней.

Иногда выделяют комплетивные словосочетания, в которых зависимое слово является обязательным смысловым дополнением к главному, т. к. без него главное слово оказывается информативно недостаточным, например: слыть чудаком, оказаться лишним, считаться верующим.

Related posts:

СловосочетанияСледует понимать, что синтаксические отношения в словосочетании могут определяться целым рядом факторов: Принадлежностью каждого слова к той или иной части речи и соответственно грамматическими категориями, характеризующими ту или иную часть речи; Лексическим значением каждого слова, входящего в словосочетание; Контекстом, в который включено данное словосочетание. Но главным образом при этой классификации учитываются роли зависимых слов в […].

Определение. Простые словосочетанияПростые словосочетания – те, которые обычно состоят из двух знаменательных слов, одно из которых – главное, а второе, его распространяющее, – зависимое, например: большой город, идти вперед, играть на скрипке. Иногда словосочетания, являющиеся простыми по значению, состоят более чем из двух знаменательных слов. Это бывает за счет того, что главное слово распространяется – при помощи […].

Синтаксический разбор словосочетания – Основные понятия синтаксиса, СинтаксисСинтаксический разбор словосочетания Чтобы выполнить синтаксический разбор словосочетания, необходимо: 1. Выделить словосочетание из предложения. 2. Рассказать о строении словосочетания: найти главное и зависимое слова и указать, какими частями речи они выражены; поставить вопрос от главного слова к зависимому. 3. Определить тип словосочетания (глагольное, именное или наречное). 4. Определить способ синтаксической связи (примыкание, согласование, управление) и […].

Атрибутивные (определительные) словосочетанияАтрибутивные (определительные) словосочетания – такие, в которых зависимое слово является определением главного, определяющего слова. Эти словосочетания всегда указывают на отношения, существующие между предметом и его признаком (атрибутом). Главное слово в атрибутивных словосочетаниях обычно выражено именем существительным, а его определения могут быть как согласованными с ним, так и не согласованными. Согласованные определения представлены такими частями речи, […].

Определение Именные словосочетанияИменные словосочетания – такие, где главное слово является представителем именной части речи. Соответственно их можно подразделить на следующие группы: – с существительным в роли главного слова, где зависимыми словами могут быть другие существительные в косвенных падежах как с предлогом, так и без предлога (хвост лисы, платье из ситца, дама с собачкой), прилагательные (синее небо), причастия […].

Таланты словосочетания (лексическое и грамматическое значения словосочетания)1. Лексическое значение словосочетания. 1.1. Проблемный вопрос. Каково лексическое значение слова добрый? Добрый человек? А если этот предмет ранний, высокорослый, крупноплодный, урожайный? Это овощ, перец. Вывод. По одному слову не всегда можно узнать, о каком слове идет речь. А в словосочетании лексическое значение слова становится ясным, потому что каждое из слов может находиться в словосочетании […].

Определение Синтаксически несвободные словосочетанияСинтаксически несвободные словосочетания бывают двух типов: – такие, которые образуют структурно неразложимое единство в силу того, что они в данном контексте являются синтаксически не членимыми на отдельные компоненты и выступают в предложении в качестве одного его члена (три товарища, каждый из нас, кто-то чужой, брат с сестрой); – такие, которые содержат слова, информативно недостаточные, чья […].

Определение. Сложные словосочетанияСложные словосочетания – многочленные (состоящие более чем из двух знаменательных слов) словосочетания, в которых главное слово распространяется словосочетанием (проверка домашней работы) или, наоборот, словосочетание распространяется зависимым словом (мой старший брат, новый жилец сверху). В большинстве случаев они образуются на основе двух и более синтаксических связей, исходящих от главного, стержневого слова: близкий друг Пушкина, новая квартира […].

Отличие словосочетания от предложения – Словосочетание, СинтаксисОтличие словосочетания от предложения Отличие словосочетания от предложения Словосочетание, построенное по тому или иному отвлеченному образцу, в предложении всегда заключает в себе какую-то информацию; но, в отличие от предложения, словосочетание никогда не является относительно законченным сообщением, относящим эту информацию в тот или иной объективно-модальный и временной план. В этом смысле правомерно противопоставление словосочетания как единицы […].

Отличительные признаки словосочетания и предложенияСловосочетанием называется объединение двух или нескольких слов знаменательных частей речи, связанных по смыслу подчинительной связью и служащих для более точного наименования предметов, признаков: голубое небо, идти быстро, построить дом. Словосочетания, как и предложения, состоят из слов, но выполняют они разные функции: словосочетание называет, а предложение сообщает, отсюда и второе отличие словосочетания от предложения: словосочетание не […].

Значение словосочетания “мертвые души”В выражении “мертвые души” заключено несколько смыслов. Первый – буквальный: “мертвые души” – это уже умершие крепостные крестьяне, которые по ревизским сказкам числятся еще живыми и за которых помещики обязаны платить налог, как за живых. Второй – символический: “мертвые души” – это люди, которые загубили себя духовно и душевно. Третий отсылает нас к библейскому толкованию: […].

Определение. Что такое СращениеСращение – образование нового слова за счет объединения в единое целое словосочетания, обычно употребляемого именно в таком виде. Это лексико-синтаксический способ словообразования. Синтаксическая связь слов, входящих в это сочетание, их морфемный состав и семантика словосочетания полностью сохраняются в производном слове. Так, например, в истории русского языка появились некоторые очень употребительные наречия: сегодня, сейчас, тотчас, наконец, […].

Сочинение для ГИА по цитате из Открытого банка заданий 11.2Лингвист В. Г. Ветвицкий утверждал: “Имя существительное – это как бы дирижер грамматического оркестра. За ним зорко следят оркестранты – зависимые слова и уподобляются ему по форме, согласуются с ним”. Я понимаю эту фразу так. В предложении существительное образует с другими словами словосочетания. Выступая в качестве главного слова, существительное подчиняет себе зависимые слова. При согласовании […].

Вводные слова и словосочетанияВводные слова и словосочетания выделяются запятыми: К счастью никто меня не заметил. Если вводное словосочетание образует неполную конструкцию, т. е. пропущено какое – либо слово, которое можно восстановить из контекста, то вместо запятой ставится тире: С одной стороны, она не умеет готовить, с другой – она хочет этому научится. знаки препинания при однородных членах предложения […].

Сочинение для ГИА по цитате из Открытого банка заданий 11В. Г. Ветвицкий утверждал: “Имя существительное – это как бы дирижер грамматического оркестра. За ним зорко следят оркестранты – зависимые слова и уподобляются ему по форме, согласуются с ним”. Эту фразу я понимаю так. В предложении существительное вступает в грамматически организованные соединения с другими словами, образуя словосочетания. Выступая в качестве главного слова, оно подчиняет себе […].

Присловная подчинительная связь – Подчинительные связи слов и словосочетания, СинтаксисПрисловная подчинительная связь Присловная подчинительная связь – это связь, предопределенная свойствами знаменательного слова и осуществляющаяся независимо от синтаксического места (позиции) этого слова в предложении: знаменательное слово само по себе достаточно для того, чтобы на основе действующих в языке правил выбрать для себя в качестве распространителя форму другого слова и занять роль главенствующего компонента в образовавшемся […].

Тютчев, “Еще томлюсь тоской желаний…”. Какие фразы и словосочетания характеризуют внутренний мир поэта, его переживания?Стихотворение “Еще томлюсь тоской желаний…” посвящено памяти Элеоноры Тютчевой, жены поэта. Какие фразы и словосочетания характеризуют внутренний мир поэта, его переживания? Внутренний мир поэта полон глубочайших переживаний, для выражения которых он находит волнующие сердце читателя слова и словосочетания. Сам психологический процесс возвращения к образу любимой женщины обозначен рядом глаголов, выстроенных по нарастающей, – томлюсь, стремлюсь, […].

ЧислоЧисло – словоизменительная грамматическая категория, выражающая количество. Как независимая грамматическая категория число свойственно существительным, остальные разряды слов имеют синтаксическую категорию числа. Следует обратить особое внимание на категорию числа у личных местоимений. Для этого разряда слов в научной литературе ее обычно не считают словоизменительной, поскольку мы не означает ‘много я’, а вы не означает ‘много ты’: […].

Сочинение на ГИА 2013 года по тесту 20Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания лингвиста И. И. Постниковой:”Способность слова связываться с другими словами проявляется в словосочетании”. Эту фразу я понимаю так: слова имеют способность соединяться по смыслу и грамматически в составе словосочетания. Приведу примеры из текста А. Лиханова. В предложении 1 слова “плещется” и “соцветия”, соединившись по смыслу и грамматически при помощи предлога “в” […].

Определение. Что такое Конкретные именаКонкретные имена – это существительные, которые обозначают какие-то предметы, существующие в реальной действительности: людей, животных, растения, вещи, факты и т. п. Их могут разделять на имена личные и неличные. К личным относятся именования людей (инженер, брюнет, юноша и др.), а все остальные существительные этой группы являются неличными (например, трава, волк, журнал, война). Как правило, конкретные […].

Именительный падеж множественного числа существительныхОсобенности именительного падежа множественного числа существительных В именительном падеже множественного числа существительные не сохраняют различия по склонениям, характерного для существительных в единственном числе, и имеют окончания – ы, – а. Существительные И. п. во множественном числе имеют то же синтаксическое значение, что и в единственном числе, и отвечают на вопросы Кто? Что? Примеры форм именительного […].

Определение. Что такое Собирательные именаСобирательные имена – это существительные, которые обозначают совокупности однородных предметов как неделимое целое. Есть собирательные существительные, которые выражают данное значение только лексически (мебель, посуда, молодежь), но большинство слов, относящихся к данному разряду, имеет специальные грамматические показатели собирательности – словообразовательные суффиксы типа – ств-\еств – (садоводство, студенчество), – в – (братва), -[j]- (тряпье), – ур – […].

Определение. Что такое отвлеченные (абстрактные) именаОтвлеченные (абстрактные) имена – это существительные, которые обозначают абстрактные понятия, признаки, свойства, чувства, состояния (добро, глубина, смех, горечь, бег, гуманизм, уют и т. п.). Многие существительные, относящиеся к этому разряду, образуются (чаще всего от глаголов или прилагательных) при помощи специальных словообразовательных суффиксов: – ость\-есть (ревность, свежесть), – ств – (баловство), – енu[j]-\-ни[j]-\-mu[j]- (смирение, наказание, проклятие), […].

Что такое Вещественные именаВещественные имена – это существительные, которые обозначают различные вещества, зачастую не поддающиеся разделению на составляющие их части: пищевые продукты, химические элементы или соединения, материалы, сплавы, лекарственные препараты, сельскохозяйственные культуры (сливки, бензин, водород, опилки, сталь, аспирин, солома, рожь и т. п.). Разновидностью вещественных имен являются существительные с единичным значением (горошина, бисерина, песчинка, снежинка). Как правило, существительные […].

Присловные и неприсловные связи – Подчинительные связи слов и словосочетания, СинтаксисВ предложении, взятом отдельно или входящем в какой-либо отрезок связной речи, в текст, словоформы предстают в синтаксических связях и отношениях, организующих предложение в целостную единицу сообщения. Однако синтаксические связи в предложении неоднородны. Одни из этих связей идут непосредственно от слова как лексико-грамматической единицы, предопределены им и не зависят от тех синтаксических функций, которые это слово […].

Родительный падежЧто такое родительный падеж? Родительный падеж в русском языке – косвенный падеж, выражающий значение определения предмета, а также субъектные или объектные отношения. Существительные в родительном падеже Отвечают на вопросы – Кого? Чего? и сочетаются с предлогами – без, от, до, около, из, с, у, возле, подле, Существительные в родительном падеже, примеры: ежедневник учителя, ветка шелковицы, […].

Русский язык 2 класс Тема: “Именительный падеж существительных. Несклоняемые существительные”Русский язык 2 класс Тема: “Именительный падеж существительных. Несклоняемые существительные” Цель: познакомить с особенностями имен существительных в И. п., Дать понятие о несклоняемых существительных, Обогащать словарный запас учащихся, Воспитывать любовь и уважение к родному языку, развивать память и логическое мышление учащихся. Ход урока. 1.Организационный момент. 2.Минутка чистописания. Оо Оо оо Оо Оо ОО Осина осинник […].

Определение Число (единственное, множественное)Число – словоизменительная грамматическая категория, выражающая количество. Как независимая грамматическая категория число свойственно существительным, остальные разряды слов имеют синтаксическую (согласовательную) категорию числа. Следует обратить особое внимание на категорию числа у личных местоимений. Для этого разряда слов в научной литературе ее обычно не считают словоизменительной, поскольку мы не означает “много я”, а вы не означает “много […].

Раскрыть смысл высказывания Маршака: Тот, кто не изучал грамматики, не знает законов языка (Гиа по русскому)Высказывание С. Я. Маршака мне понравилось. Он утверждал: ” Тот, кто не изучал грамматики, не знает законов языка”. Он имел в виду, что русский язык богат своими грамматическими связями. Попробую доказать это на тексте В. Крапивина. Во-первых, грамматические явления помогают нам связывать лексические единицы в словосочетания и предложения. Например, в предложении 35 встречается словосочетание “боялся […].

Сочинение на ГИА 2014 года по тесту 2 сборника Н. А. Сениной вариант 2Вводные слова и словосочетания играют существенную роль в нашем языке. Без них наша речь была бы сухой и невыразительной. Во-первых, вводные слова выражают уверенность говорящего и придают оттенок достоверности сказанному. Так, например, в предложении 10 вводное слово “несомненно” используется для убеждения собеседника в необоснованност и его страхов. Во-вторых, вводные слова придают речи экспрессивный характер, выражают […].

ПадежПадеж – словоизменительная грамматическая категория имени существительного, обозначающая его отношения с другими словами в предложении и выражаемая окончаниями. Падеж указывает на функциональный статус имени в рамках целого предложения и на отношения зависимости в рамках отдельного словосочетания. Синтаксическая категория падежа свойственна прилагательным, причастиям и притяжательным местоимениям. Категория падежа в русском языке выражается при помощи окончаний: отец […].

ИменаКонкретные имена – это существительные, которые обозначают какие-то предметы, существующие в реальной действительности: людей, животных, растения, вещи, факты и т. п. Их могут разделять на имена личные и неличные. К личным относятся именования людей, а все остальные существительные этой группы являются неличными. Как правило, конкретные существительные называют такие предметы, которые мыслятся как в отдельности, так […].

Несклоняемые существительныеЧто такое несклоняемые существительные? Несклоняемые существительные – класс существительных, которые не изменяются по падежам, и образуют особое нулевое склонение непродуктивного типа. К несклоняемым существительным относятся: Нарицательные и собственные существительные иноязычного происхождения на – о, – е, – у, ‑ю, – и, – а; Сложносокращенные слова и аббревиатуры; Славянские фамилии на – о, – ых, – […].

Существительные общего родаЧто такое существительные общего рода? Имена существительные общего рода – класс нарицательных одушевленных существительных, которые могут в зависимости от речевой ситуации выступать и как слова мужского, и как слова женского рода. Примеры существительных общего рода: ябеда, плакса, недотрога, злюка, растеряха, зубрила, пьяница, сирота, соня, разиня, обжора, тихоня, зануда. Существительные общего рода обычно изучаются в 6 […].

Определение УправлениеУправление – такой вид подчинительной связи, при котором главное слово требует от зависимого определенной формы того или иного падежа, и при изменении формы главного слова форма зависимого слова не меняется, например: строит дом, строили дом, построив дом. Как правило, требование определенного падежа связано с лексикограмматическими характеристиками главного слова. В ряде работ различают понятия сильного и […].

Почему существительное так называется?Что такое имя существительное? Имя существительное – это именная знаменательная часть речи, к которой относятся слова с самостоятельным лексическим значением предмета. Все существительные выполняют назывную функцию и отвечают на вопросы – Кто? Что? Примеры имен существительных: торшер, книга, пшеница, гололед, веселье, преподаватель, солнце, мышонок. Почему существительное так называется? О том, почему имя существительное так называется, […].

МестоименияЛичные местоимения указывают на участников коммуникации. К личным местоимениям относятся я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Местоимение я обозначает говорящего, то есть лицо, которое производит действие. Местоимение мы указывает на группу лиц, совершающих действие. Местоимение ты обозначает слушающего, то есть лицо, которому адресовано сообщение, а форма вы указывает на множество лиц. Кроме того, […].

ПодлежащееПодлежащее – один из двух главных членов предложения, обозначающий предмет мысли, о котором идет речь в данном высказывании. Он может указывать на грамматический субъект действия или состояния, называть носителя какого-либо признака или качества, выраженного другим главным членом, – сказуемым. В русском языке позицию подлежащего чаще всего занимают имена существительные с самыми разными лексическими значениями и […].

СловоформаСловоформа – слово, употребленное в определенной грамматической форме; конкретный представитель слова в речи. Изменяемые слова имеют богатый набор словоформ: как правило, множество словоформ имеют существительные, прилагательные и глаголы. Например, имя прилагательное добрый имеет формы падежа, числа и рода: добрый, доброго, доброму… добрая, доброй… доброе, доброму, добрые, добрых и т. д.; кроме того, есть краткие формы […].

КалькиКальки – слова и словосочетания, созданные путем особого типа заимствования единиц чужого языка. При калькировании слова образуются на базе исконного языкового материала, но по “чужим” образцам. Выделяют несколько видов калек. Словообразовательные кальки образуются за счет замены каждой морфемы иностранного слова соответствующей морфемой русского языка, т. е. этот процесс можно назвать поморфемным переводом иностранного слова на […].

Источник