- Душевность

- Смотреть что такое «Душевность» в других словарях:

- Душевность — это. Определение и значение слова «душевность»

- Душевность – непереводимое слово на другие языки

- Как объяснить, что такое душевность, иностранцу или несведущему русскому? Синонимы

- Можно ли выработать в себе душевность?

- Приемы развития душевности

- Споры о духовности и душевности

- «Духовность» – это сугубо религиозный термин?

- Что значит нет душевности

Душевность

Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).— Екатеринбург . В.С. Безрукова . 2000 .

Смотреть что такое «Душевность» в других словарях:

душевность — непритворность, задушевность, родственность, сердечность, гуманность, сочувственность, духовность, чуткость, добросердечность, искренность, отзывчивость, добросердечие, доброта, внимательность, неподдельность, сострадательность, добротолюбие,… … Словарь синонимов

душевность — с позиций материализма индивидуальная выраженность в системе мотивов личности фундаментальной социальной потребности жить и действовать «для других». Это понятие связано с понятием собственно духовности. Душевность характерна добрым отношением… … Большая психологическая энциклопедия

душевность — ДУШЕВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ДУШЕВНОСТЬ — (нем. Gemüt) лишь нем. языку свойственное обозначение тесного единства духовной и чувственной жизни чувства, внутреннего содержания души (см. Внутреннее). Философский энциклопедический словарь. 2010 … Философская энциклопедия

душевность — ДУШЕВНОСТЬ, и, ж Качество характера, проявляющееся в искренности, доброте по отношению к кому л.; Син.: сердечность, мягкость, добродушие. Когда к ней приходили гости, она в полной мере проявляла свою душевность … Толковый словарь русских существительных

Душевность — ж. отвлеч. сущ. по прил. душевный 4., 5. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

душевность — душевность, душевности, душевности, душевностей, душевности, душевностям, душевность, душевности, душевностью, душевностями, душевности, душевностях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

душевность — душ евность, и … Русский орфографический словарь

душевность — (3 ж), Р., Д., Пр. душе/вности … Орфографический словарь русского языка

Душевность — – искреннее дружелюбие, сердечность. Ср.: Редким исключением является семья, члены которой живут вместе в душевной близости (О. Бальзак, Дочь Евы) … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Источник

Душевность — это. Определение и значение слова «душевность»

Сегодня речь пойдет о том, что такое душевность. Это слово любят и обычные люди, и рекламщики. Значит, с ним у народа связаны какие-то эмоциональные переживания. Но поговорим не только об этом, а еще и о родственном понятии – духовности. Что под ним понимается сегодня и что под ним подразумевается вообще.

Душевность – непереводимое слово на другие языки

Заголовок – это не дань модной сейчас «русскости», напротив, это лингвистический факт. А все потому, что и на русском очень сложно дать определение понятию душевности, но стоит попробовать. Итак, душевность – это искренняя обращенность к другому человеку. Неподдельная и бескорыстная заинтересованность точкой зрения или проблемами другого человека. У душевности нет границ. Этим качеством обладают и мужчины, и женщины, и дети, но больше всего, пожалуй, последние, потому что они искренни, не научились еще обманывать, врать, юлить, выдавать черное за белое и белое за черное. Конечно, культура говорит о том, что более душевные у нас женщины, но это неправда.

Чтобы удостовериться в душевности мужчин, можно вспомнить киноленту «Ирония судьбы, или С легким паром!» В ней герои отмечают Новый год. Основательно поднабравшись, они затягивают песню «Под крылом самолета». И сначала поют развязно, слишком кричат. А Лукашин им говорит: «Ребята, душевнее». И сразу все как один понимают, что это значит. И уже совсем по-иному подходят к делу. Поют проникновенно, бережно, осторожно. Одним словом, душевно. Как видно даже из примера, заменить рассматриваемое понятие можно разными словами. Поговорим о синонимах отдельно.

Как объяснить, что такое душевность, иностранцу или несведущему русскому? Синонимы

Больше всего в качестве альтернативы «душевности» подойдет термин из психологии – «эмпатия». Это способность сочувствовать и сопереживать другому человеку. Но эмпатия – это сложное понятие. На самом деле в русском языке нет полноценной замены термину «душевность». Как бы мы ни тасовали слова, все равно полного аналога нет. Есть в этом сочетании звуков и букв что-то такое. чрезвычайно искреннее и при этом остающееся все время в тени. Душевность – это тайна.

Например, если в рекламе говорят, что такой-то напиток душевный, то зритель, если он носитель русского языка, только на интуитивном уровне понимает, что это значит. Если мы возьмемся толковать, то тут же попадем в неловкое положение, ибо прилагательное «душевный» – это (если речь идет о напитке) «вкусный», «свежий», «бодрящий» и много чего еще, что приходит на ум, а вместе с тем еще что-то непереводимое на язык символов, а понимаемое только нутром.

Однако если читатель спросит нас сурово: «Как это понимать — «душевность»? Синонимы можно к этому слову подобрать или нет?» Мы честно предоставим список:

- Искренность.

- Открытость.

- Подлинная заинтересованность.

- Способность к сопереживанию.

Читатель, уловив общую тональность лингвистических замен понятия «душевность», сам с легкостью может сыграть в эту игру. А нам пора идти дальше.

Можно ли выработать в себе душевность?

Конечно, при ответе на этот вопрос можно придерживаться двух точек зрения. Первая: это, мол, врожденное качество, и учиться ему бесполезно. Наверное, у такой точки зрения найдутся сторонники, но есть и другое мнение. Вторая версия: у человека нет жестко заданной, ригидной природы, поэтому почти каждый может научиться чему угодно, стоит только захотеть. Душевность — это кропотливая каждодневная работа над собой.

Понимать другого человека трудно, потому что это предполагает наличие определенных качеств личности, например доброты, терпимости, альтруизма. Если желающий научиться душевности зол, эгоистичен, груб, то без внутреннего перерождения ему доступна только имитация, симуляция душевности, хотя и ее бывает достаточно для достижения некоторых целей.

Приемы развития душевности

Если говорить о конкретных методах и приемах, то есть несколько способов добиться у себя развития эмпатии:

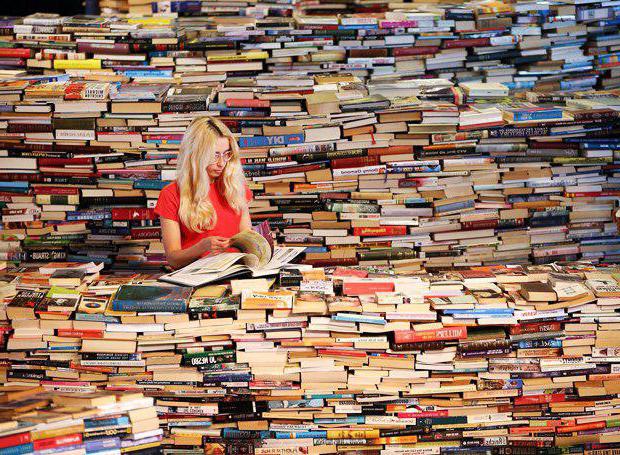

- Чтение художественной литературы.

- Наблюдение за людьми.

- Развитие воображения и фантазии на тему о том, а каково это — быть тем-то и тем-то. Да, важное дополнение: речь тут не о Наполеонах, а об обычных людях, возможно, знакомых и друзьях или соседях.

Все эти нехитрые приемы позволят человеку понять собрата и расширить спектр своего жизненного опыта.

Споры о духовности и душевности

Почему вообще актуален вопрос о разграничении духовности и душевности? Во-первых, потому что эти понятия используют нередко как синонимы, а это ошибка. Во-вторых, потому что саму духовность понимают превратно, исключительно в религиозном смысле. Разберемся с этими заблуждениями.

Например, душевность в отношениях – это что такое? И можно ли сказать так: «духовность в отношениях»? Ответ: первый вариант понятный и звучит по-русски, а второй даже на слух воспринимается немного странно. Почему? Потому что это не синонимичные понятия.

Когда мужчина говорит, что у них с женой душевные отношения, то друзья или случайные попутчики понимают: супруги ладят, у них все в порядке как в быту, так и в постели.

Если же тот же мужчина скажет: «У нас с женой духовные отношения!», окружающие начнут на него коситься и подозревать недоброе. А все потому, что такого рода отношения не предполагают секса. Духовные отношения и платонические – это синонимы. Но, с точки зрения языка, ошибиться здесь проще простого, потому что одно дело – значение слова «душевность», а другое – значение слова «духовность». С этим надо быть очень внимательным, чтобы не сесть в калошу.

«Духовность» – это сугубо религиозный термин?

Ответ на вопрос в заголовке: «Конечно, нет!» Духовность – это любое нематериальное производство. Духовность вбирает в себя все явления человеческого гения – от науки до религии. Естественно, в эту область включается и литература. Сейчас существует термин «духовная литература», то есть религиозная. Но это не совсем корректный вариант, потому что всякая литература духовна. Вопрос в том, почему возникает заблуждение? Все очень просто. Сейчас достаточно много верующих людей, а религиозное сознание несколько отличается от светского. Например, первое считает, что абсолютное истина – это только его ведомство. Также религиозные люди, даже христиане, нередко грешат нетерпимостью к чужому мнению и выражению, поэтому они и полагают: если литература или искусство связаны с Богом, то эти формы человеческой деятельности духовны, а остальным они отказывают в этом качестве.

Дело еще и в том, что у термина «духовность» сейчас широкий спрос, потому что масса людей увлечена православием. Но, как это часто бывает, люди, употребляя какое-то слово, не утруждают себя тем, чтобы заглянуть в словарь. Кроме того, человеку свойственно заблуждаться. И Френсис Бэкон выявил четыре типа ошибок субъекта при познании мира. Здесь нет нужды в перечислении всех четырех, нас интересуют только «идолы рыночной площади» – феномен сводится к тому, что люди бездумно используют слова, и каждый вкладывает в них свой смысл. Это, в свою очередь, сильно затрудняет понимание. Как пример, можно взять значение слова «духовность»: человек религиозный разумеет под этим термином одно, а человек нерелигиозный – совершенно другое. Печально то, что они никогда между собой не договорятся.

К счастью, значение слова «душевность» не вызывает у людей таких сложностей. Оно все равно ассоциируется в сознании человека с чем-то добрым и хорошим. Надеемся, и наш читатель не будет впредь путать родственные понятия. Каждый образованный человек должен знать разницу между терминами «духовность» и «душевность», конечно, если он хочет сказать, что по-настоящему знает русский язык.

Источник

Что значит нет душевности

Тамада Подвальчика

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 3168

Регистрация: 8.10.2005

Репутация: 77

Маргарита натолкнула на тему, о которой давно хотела поговорить. И что же такое душевность ? И когда она заканчивается? Только ли , когда зависть диктует своё?

Душа- дух-вдох-дышу- всё это однокоренные слова , пришедшие из индоевропейского праязыка.

Душевность- то , чем дышит наше общение с близкими и дорогими нам людьми. Что же может отрезать — обрубить эту невидимую связь?

Завсегдатай

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 57

Регистрация: 3.08.2007

Репутация: 2

Менеджер

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 514

Регистрация: 28.08.2007

Репутация: 10

Михаил Эпштейн

О душевности

Добиться о душе чего-нибудь достоверного во всех отношениях и безусловно труднее всего.

Аристотель. О душе (Кн. 1, гл.1)

Поговорим о давно разоблаченной мороке — о душе. В чем она? Как ее определить? Почему так сильно ощущается, где она есть и где ее нет? Чем душевный человек отличается от недушевного и бездушного? Как выражается душевность в словах, в поступках, в искусстве, и в чем состоит это особое качество душевности ?

«Душа» — едва ли не самое запретное слово в гуманитарных науках, да и

в самой психологии начиная примерно с середины XIX века, когда восторжествовал дух «научности», естественнонаучный, физиологический медицинский подход к душе как иллюзорному проявлению нервных или мозговых процессов. Возникнув как наука о душе, психология пришла к забвению своего начального, наукообразующего предмета, оказавшегося «вненаучным». По словам В. П. Зинченко, «психологи не отрицают существования души, но воздерживаются от ее изучения, стараются избегать щекотливых вопросов о ее природе, передают душу и дух по ведомству философии, религии и искусства. Утрата души для психологии не безобидна. Она расплачивается за нее перманентным кризисом, доминантой которого является неизбывная тоска по целостности душевной жизни».1

На место души, как центральные объяснительные понятия психологии, попытались поставить «рефлекс», «реакцию», «гештальт», «ассоциацию», «бессо знательное», но ни одно из них не может заменить целостного и по сути неразложимого понятия «душа». В англoязычной психологии «soul» (душа) вытеснилось понятием «mind», которое указывает на «ум», на деятельность мозга. Может быть, понадобятся еще десятилетия такого разлагающего аналитического развития психологии, чтобы наконец вернуть в нее понятие души как синтеза всех других психологических понятий. Теперь же, стоит лишь употребить слово «душа» не только в психологическом, но даже в философском или эстетиче ском исследовании — и сразу тебя обвинят в неточности, ненаучности. Но нет неточных слов. Есть люди и целые научные школы, концепции, направления, непонятливые или нечувствительные к словам. Если слово существует, оно ничем не заменимо, у него есть свой предельно точный смысл.

Что же такое душевность ? Мы будем говорить не о «душе» как понятии метафизическом, но о душевности как человеческом свойстве, которое присуще далеко не всем, но эмпирически знакомо и наблюдаемо почти всеми. Душевность — это не просто одушевленность, т. е. наличие души, но мера ее деятельности, интенсивный способ ее проявления в характере и межличностном общении. По каким признакам мы выделяем душевность ?

Прежде всего нужно отличать ее от эмоциональности, с которой ее легко спутать. Человек живет, действует, говорит не рационально, а с полным вложением чувств. Размахивает руками. Рвет рубаху на груди. Или волосы на голове. Страдает от любви. Бурно восхищается, негодует. Значит ли это, что он душевнее человека, который ведет себя разумно и сдержанно? Ничуть не значит. Крайне эмоциональный человек может быть лишен душевности .

Нужно отличать душевность и от доброты. Трудно представить себе душевного человека злым, но и добрым он быть не обязан. Среди известных мне американцев немало добрых людей, готовых многое сделать для ближнего, поделиться насущным, пустить беженцев в дом, усыновить сирот, навсегда осложнить и даже испортить себе жизнь этим соучастием к чужим бедам, —

и тем не менее душевностью они не отличаются, напротив, могут при всем этом быть сухими, замкнутыми, даже жесткими по характеру.

Душевность связана с такими свойствами, которые противоположны сухости, холодности, жесткости. Это своего рода теплая влажность, текучесть внутреннего состава человека. В душевном человеке ощутима прежде всего его открытость душе другого, готовность вбирать ее состояния и делиться своими. Душевный человек течет, переливается в других людей, в вещи, в природу. Он неравен себе, он колышется, как волна или пламя, его то больше, то меньше. Береговую линию вокруг него трудно провести, она смывается приливом-отливом. Его душе не сидится на месте, она бродит вокруг да около. Душевные люди — это часто именно те, которые легко заговаривают с незнакомыми.

Но душевность никоим образом нельзя путать с общительностью, экстравертностью. Человек необщительный, замкнутый, погруженный в себя, интроверт тоже может быть очень душевным. Его часто посещают лирические состояния, которые уводят его далеко и высоко от реальности и даже от какой-то определенной внутренней темы. Он любит замечтаться, задуматься, уплыть во все и в никуда. Это не работа ума, или памяти, или воображения, которая сосредоточена на определенных понятиях или образах. Это именно работа души, которая пытается вызвать в себе какие-то всеохватные состояния или справиться с ними. Душевный интроверт часто входит во внутреннее общение

с другим человеком, мысленно пребывает с ним в одном пространстве, носится с ним по волнам любви, дружбы, понимания, вдохновения.

Таким образом, душевность может быть экстравертной и интровертной, причем в одном и том же человеке. Душевность проявляется вовне как симпатия, способность сопереживать другим людям, принимать близко к сердцу их беды и радости и доверять им свои; а внутренне — как лиризм, способность сливаться с окружающей природой или искусством, выходить за границы своего «я», за пределы места и времени, уноситься к чему-то или кому-то дальнему. Душевность — это подвижность внутренней жизни, которая не ставит преграды между своим и чужим, между «я» и миром, которая склонна отвлекаться от дела, от существа, от понятия, от истины и пользы и расплываться вокруг да около каким-то щедрым мазком, вольной волной, воздушным облаком. По словам Новалиса, «место души там, где соприкасаются внешний и внутренний миры, где они проникают друг в друга. Оно в каждой точке проникновения». О том же и Гегель: «Душа есть нечто всепроникающее, а не что-то существующее только в отдельном индивиде».2

Пожалуй, проще всего, без декларативности и рефлексивности, выразилась душевность у А. Пушкина, в таком хрестоматийном его стихотворении, как «Зимний вечер»:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Переживание собственного горя, жалость к своей «бедной юности» — и вместе с тем жалость к няне, «доброй подружке», попытка ее развеселить — и, наконец, надежда на общее утешение и веселье: именно вдвоем, подняв кружки, они могут развеселить друг друга вином и беседой. В одном этом четверостишии выразились все основные свойства душевности :

1. Лиризм: «моя бедная юность»; 2. Симпатия: «добрая подружка»;

3. Соединение того и другого, общительное соединение двоих в надежде преодолеть уныние и скорби каждого, вместе обрести сердечное веселье: «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».

Душевность особенно оголяется в условиях экзистенциальных тревог, житейской неустроенности, социальных потрясений, когда индивид силой внеш них или внутренних обстоятельств выбрасывается из ячейки своего замкнутого существования. Об этом говорит одна из самых душевных героинь русской литературы — Лара в «Докторе Живаго» Б. Пастернака: «Все бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности , для которой ничего не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой» (ч. 13, гл. 13).

У душевности есть несколько синонимов, которые, по сути, являются ее составляющими: искренность, теплота, участливость, сердечность, задушевность. Искренность — это способность души проявляться вовне, те искры внутреннего огня, которые она выбрасывает из себя и разбрасывает вокруг. Отсюда и теплота, исходящая от душевного человека: тот жизненный огонь, который в нем горит, распространяется на окружающих, согревает их. Эмоции могут обжигать, если они голые, несдержанные, — обжигать гневом, желанием, любовью, ненавистью. Но душевность , в отличие от страстности, не бывает обжигающей, она только согревает, она сдерживает и укрощает внутренний огонь, превращает его в тепло, поскольку она не только о себе, но и о другом, она не просто выражает себя, но открывает в себе место для другого. Отсюда и такое свойство душевности , как участливость, т. е. участие в жизни другого хотя бы вниманием, но также и пониманием, сопереживанием, советом, способность воодушевлять и даже вдохновлять, т. е. делиться с другим силами своей души и духа.

Душа, по древним и до сих пор не изжитым повериям, обитает в сердце. Сердечность — одна из важнейших сторон душевности : способность принимать другого, его дела и чувства близко к сердцу, впускать в себя, — не только участвовать в нем, входить в его мир (участливость), но и впускать в свой. «Сердечный» человек часто означает «радушный», «гостеприимный», оказывающий сердечный прием, т. е. впускающий в свою обитель, в свои покои. И вместе с тем «сердечный» — тот, кто не прячет своего сердца, не заслоняется от людей, но держит его на открытой ладони.

Внешние, предметные проявления душевности обозначаются словом «задушевный». Задушевность — это то, за чем стоит душа. Бывает задушевный разговор, беседа, общение, песня, слово, голос: за ними слышится душа. Задушевность — более узкое свойство, чем душевность , определяющее не характер человека, но отдельные моменты его воплощения или отношения между людьми. Отсюда и такие выражения, как «задушевный друг» или «задушевная подруга», т. е. лица, с которыми нас связывают душевные отношения.

Попытаемся теперь определить душевное в более конкретных терминах. Философ и математик Василий Налимов в своей книге «Вероятностная модель языка» проводит различие между жесткими и мягкими языками, исходя из того, дискретны или континуальны по значению его единицы, строго однозначны, как термины, или расплывчато-многозначны, как символы. Предельно жесткий, однозначный язык — математические формулы. Предельно мягкий, многозначный — абстрактная живопись или серийная музыка (додекафония). Душевность — это, конечно, мягкость, даже расплывчатость языка, но совсем другого рода, чем абстрактная живопись, в которой есть многозначность визуальных или звуковых элементов, но нет душевной обращенности создателя к зрителю или слушателю. Есть мягкость семантики, но нет мягкости симпатии. Есть расплывчатость значения, но нет широты и теплоты дыхания. Душевная речь — вздыхающая, воздыхающая, в ней слышится именно дыхание говорящего. Он как будто дышит вместе с собеседником; ощущение такое, что вы втягиваете один и тот же воздух и согреваете его своими легкими. Душевное не дискретно, а континуально. Душевное слово семантически, а часто и интонационно протяжно, оно еще не оторвалось от дыхания, не сгустилось в фонемы, в нем сильнее ощущаются гласные, чем согласные. Больше всего противопоказана душевному слову строгая чеканка, произнесение по слогам: «Я же те-бе го-во-рю, из-воль вы-слу-шать!» Душевное слово может быть каким угодно, только не чеканным, не размеренным, не слишком артикулированным, оно еще веет, носится, пришептывает, отзвенивает.

В русском языке, с его долгими словами, протяжной огласовкой, — большой простор душевности , которая не уторапливает речь, не сжимает ее в смысловое ядро, в информационный минимум, но размазывает во времени, тянет, мямлит, тоскует, лукавит, жалеет, вздыхает, недоговаривает. Как заметил еще Владимир Набоков, «телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски. »3 «Томление деревьев», «тающие и переливчатые оттенки природы», «все нежно-человеческое» — все это имеет прямое отношение к душевности , которая смотрит на мир как бы через дрожащий хрусталик глаза, затуманивающий всю картину.

Душевность — это форма «слабого знания» (soft knowledge), т. е. знания, признающего свою приблизительность. «Наши знания слабы, мы ни в чем не можем быть уверены», — писал Паскаль. Слабое знание может точнее отражать приблизительность, текучесть, случайность человеческого существования, чем сильное, натренированное, «дисциплинарное» знание. Если мы, например, посмотрим на лицо через увеличительное стекло, то увидим крупным планом кожу, поры, бугорки, а если воспользуемся электронным микроскопом, то проникнем на уровень клеток, молекул, атомов. Лицо при этом исчезнет, уступая место другому плану бытия, где нет лиц, бессмысленна сама категория лица. Резкость взгляда, усиленная прибором, режет свой предмет на составляющие частицы. Лицо как таковое — это предмет слабого знания; как только знание становится сильнее, лицо теряет свои очертания. Чтобы воспринимать лицо как лицо, мы должны видеть его не слишком четко, в меру человечески слабого зрения, — и тогда перед нами предстанут в своем разнообразии добрые, злые, красивые, неприятные, веселые, угрюмые лица. «Душа» есть предмет еще более слабого знания, и только для такого знания, точнее, понимания, она и выступает как предмет. Как только мы фокусируем свой взгляд на «душе», наводим на резкость, душа как предмет понимания исчезает, уступая место психофизиологии, анатомии, биохимии.

« Душевность » — это предельно точное обозначение той неточности, неточечности, которая присуща человеку как существу промежуточному между биологической точностью животного и технической точностью прибора. Человек — существо колебательное. Он себя не знает, он себя все время пробует, он размазан по оси смысла, он причудливая метафора, а не строгий термин. У него тьма переносных значений, от ангельского до звериного, которые могут чередоваться и смешиваться даже в составе одного человека. «Слишком широк, я бы сузил». Это сочетание идеалов Содома и Мадонны в одном человеке еще не создает душевности , но широта — ее предпосылка. Из всех Карамазовых самый «широкий», Дмитрий, более всех и душевен, тогда как Иван умствен, Алеша духовен, Федор животен, а Смердяков попросту ничтожен (хотя и воинственно, горделиво ничтожен).

Душевность — это широта человеческого, которое само себя не знает, ищет, колышется, переливается через край «самотождественной личности». При этом душевная широта вполне совместима с умственной узостью, косностью, даже тупостью, догматизмом. Бывает, вцепится человек умом в какую-то идею — и она его целиком забирает, выкручивает ему руки. Но душевно он шире, живее. На эту тему — чеховская «Душечка». Умишком своим Ольга Племянникова очень не велика, вечно чья-то родственница, «племянница», мыслями целиком зависит от своих зауряднейших мужей, театрального антрепенера и лесозаготовщика, потом от любовника-ветеринара, потом от его сына-школьника. Но сама узость ее ума подчеркивает широту души, точнее, податливость и подвижность «душечки», которая может в самых разных людях узнать себя и поделиться с ними своим теплом. Это и восхищало Л. Толстого в чеховской «Душечке»: как личность может быть душевно щедра независимо от ума, преизобилуя над его скудостью. Ольга — как вода: что в ней отразится, то она и несет в себе, но это и есть свойство текучести, зыбкости, мерцательности, неотделимое от душевности .

Душевности равнозначна далеко не всякая широта. У Достоевского много «слишком широких» персонажей, всечеловеков: не только душевный Дмитрий Карамазов, но и Ставрогин, и Свидригайлов, которых никак нельзя назвать душевными, хотя в них высокое с низким и даже низшим сходятся чуть ли не напрямую. «Тут берега сходятся, тут все противоречья вместе живут» — и однако душевности не возникает, потому что она живет именно в середине, а не на краях, связанных сознательным усилием или экзистенциальным экспериментом. В Ставрогине и Свидригайлове широты много, но она холодна, в ней нет животной теплоты, есть только животная грубость, неопосредованно переходящая в духовные изыски и умственные упражнения с собственной личностью. Душевность подвижна и широка, но никогда не экспериментальна, а стихийно-экзистенциальна, как свойство «натуры». Невозможно «стать душевным» по своему собственному выбору и решению, хотя можно постепенно,

с возрастом раскрыть в себе истоки душевности , позволить им шире излиться, освободить ее от отрочески-юношеских зажимов: гордости, самолюбия, застенчивости. Из всех человеческих свойств душевность труднее всего подделать, труднее, чем даже ум, доброту, красоту. «Сознательная душевность », «намеренная душевность », «целенаправленная душевность » — это противоречие в терминах, оксюморонные словосочетания, хотя доброта, например, может быть сознательной и целенаправленной. Душевность — это естественная подвижность, неуловимость, сообщительность человеческой природы, которая находится в родстве с животной, но не тождественна ей.

Вряд ли можно сомневаться, что у животных есть душа — в том смысле,

в каком это слово употребляется и в языке Библии, «нефеш», и в языке грече ской философии, «псюхе», «психея».4 Собственно, само название «животное»

в латыни и возникших на ее основе европейских языках происходит от «души»: animal — от anima. Душа — это жизненная сила, которая обитает в крови и плоти и отлетает от тела с его смертью. Аристотель полагал, что душа есть даже у растений, как присущая им сила самовозрастания, «движение в смысле питания, упадка и роста».5 Порой нам и впрямь кажется, что одни растения душевнее других: роза душевнее кактуса, а береза душевнее осины. Некоторые виды животных представляются более душевными, чем другие; например, собаки и лошади душевнее овец и коз. Да и среди собак можно выделить более или менее душевных, хотя обычно самая душевная — та, что своя. Беспородные, «дешевые», кстати, обычно самые душевные, в них нет какой-то специализации под определенное умение, навык, функцию, хозяйственный запрос; они не специалисты, не умельцы, а просто живые твари.

И все-таки трудно говорить о душевности животных в собственном смысле. Душевность — это не просто наличие души, но то, в какой степени душа может преобладать над другими свойствами и даже их оттеснять. Душевность — это когда человек не умствует, не красуется, не любуется собой, не любопытствует, не играет, не кокетничает, не карьерничает, не экспериментирует, не преследует выгоды, не. не. не. Вот этих человеческих свойств или способностей, по соотношению с которыми контрастно проявляется душевность , и нет в животных — или очень мало в сравнении с человеком. У них никакая умственность или искусственность не подавляет душу, а значит, и душа не выражает себя в степенях душевности , превосходя, оттесняя умственность и искусственность.

Про душевность можно сказать, что это человеческое, может быть, самое человеческое свойство, именно потому, что душа в человеке сопрягается с умом, творчеством, целеполаганием и вместе с тем, вбирая их, проявляется самостоятельно, несводимо ко всем благоприобретенным, культурно-интеллектуальным человеческим навыкам. Душевность может быть и в искусстве, и в умственной работе, и в практической, даже политической деятельности, но лишь в той мере, в какой все эти специализации мастерства не мешают проявляться общечеловеческому и даже общеживотному в человеке.

Если вдуматься, душевность есть один из ближайших синонимов человечности, не в смысле гуманизма, любви к человеку и человечеству, а в смысле того единственного, что присуще человеку, в отличие от всех прочих тварей земных и небесных. У животных есть душа, но она настолько полно и неделимо выражается в них, что у них нет душевности как особой способности человека, отдельной от ума, искусства, мастерства, выучки. Душевность сродни естественности, которая тоже присуща исключительно человеку как природному существу, создавшему мир культуры, морали, интеллекта — и обитающему в нем. Скaзать, что животное ведет себя естественно, — значит ничего не сказать: а как иначе оно может себя вести? У человека же есть тысячи способов вести себя неестественно: нарочито, надуманно, натянуто, напоказ и т. д. — вот откуда образуется в нем особое свойство естественности, т. е. природности уже в мире культуры и на ее основе. Поэтому так поражает нас утонченная естественность аристократов, вобравших по наследству культуру как свою вторую природу, по контрасту с натужной, выученной культурностью плебеев, самостоятельно в нее пробившихся. Душевность — это свойство души быть наравне и превыше всего, что с ней соперничает и ее оттесняет в обиходе общества и культуры.

Но, хотя душевность и естественна, естественность не всегда душевна: она может быть груба, животна, жестока, бездушна, разнузданна, «сочно-похабна» (выражение В. Набокова). Именно человеку, в отличие от животных, дано быть бездушно естественным, т. е. поставить свое тело под контроль таких импульсов, как себялюбие, мстительность, гордость, зависть. По той же причине, по какой человек может быть душевным, он может быть и бездушным. Как существо иноприродное, мыслящее, целеполагающее, он находится в сложных, опосредованных отношениях со своей душой: не исходно-тождественных, но личностно утвердительных либо отрицательных.

Свойство душевности может многоразлично проявляться не только в личностях, но и в целых народах и обществах. Есть культуры, где душевность высоко ценится среди человеческих качеств. В. В. Розанов, часто язвительно беспощадный и к своим соотечественникам, и к иноплеменникам, отмечал: «среди «свинства» русских есть, правда, одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — то же. И вот этою чертою они ужасно связываются

с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек».6

Но в некоторых языках и культурах понятие душевности и задушевности слабо выражено. Например, в английском языке есть «soul», «душа», но нет « душевности »; наиболее близкое ей понятие «intimacy» указывает на близкое знакомство, тесные дружеские или любовные отношения, но не на свойство характера. «Intimate person», «intimate man» прозвучит странно и скорее всего будет означать «любовника».7

Каждая культура устанавливает свою иерархию человеческих качеств, которая, конечно, разнится для множества индивидов, составляющих эту культуру. Очевидно, что « душевность » стоит выше в системе ценностей русской культуры, чем английской, американской или французской. Этого никак нельзя сказать о духовности, которая высоко ценится в англо-американской культуре («spirituality»), хотя имеет и несколько иное значение, теснее связанное с религиозностью, тогда как в России это понятие имеет более общий смысл, противопоставляясь не сфере светского, социально-экономического, а сфере материального.

Душевность нельзя путать с духовностью. Разница душевного и духовного ясно выражена в персонажах Л. Толстого: княжна Марья Болконская — духовна, Наташа Ростова — душевна. Князь Андрей Болконский — духовен, Николай Ростов — душевен. Вообще все семейство Болконских более духовное, а семейство Ростовых — душевное.

Обычно считается, что духовность — категория более высокого порядка, чем душевность . Дух — богодухновенное начало в человеке, тогда как душа, хотя и сотворенная Богом, принадлежит земной природе. Сначала Бог вдунул в первочеловека Адама душу. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Но сам Бог пребывает един в трех лицах, одно из которых — Дух Святой; именно Дух Божий носится над водою при сотворении мира, и именно Духа Утешителя посылает людям второй и высший Адам, Богочеловек, перед своим вознесением.

При сопоставлении душевного и духовного часто ссылаются на гл. 15 Первого послания к Коринфянам апостола Павла: «42. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 43. Сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 44. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 45. Так и написано: «первый человек Адам стал душею живущею»; а последний Адам есть дух животворящий».

Итак, душевное в начале, духовное в конце; из душевного тела, каким человек рождается и умирает, при воскресении восстает тело духовное. Но из такого возвышения духовного над душевным вовсе не следует, что одно поглощается или замещается другим, что душевность в человеке должна раствориться в духовности. На это указывает следущий стих Послания: «46. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное».

Самые большие беды ожидают человека и человечество, если в своем устремлении к духовному оно упразднит в себе душевное, воздвигнет духовное на месте душевного, в замену ему. Сатана духовен, но не душевен, и человек, пытающийся обрести духовность в попрании своей душевно-человеческой природы, обречен на близость с духом Сатаны, поскольку он отвергает начальный дар Божий, «душу живую». Нам знакомы образцы такой холодной, мрачной, демонической духовности, которая преодолевает душевность как «человеческое, слишком человеческое», по сочинениям М. Лермонтова, Ф. Достоевского,

Ф. Ницше, В. Соловьева («Повесть об Антихристе»), А. Блока. Лермонтовский Демон, «дух изгнанья», духовен, но не душевен, и его попытки слиться с душевно-телесным существом Тамары обрекают ее на смерть, а его на вечное проклятие и отверженность. «. Гордый дух /Презрительным окинул оком /Творенье Бога своего». Гордость и злость — это преимущественно свойства духа, а не души, что интуитивно выражается в языке: словосочетания «злой дух» и «гордый дух» встречаются на несколько порядков чаще, чем «злая душа», «гордая душа».8 Николай Ставрогин или Иван Карамазов у Достоевского — глубоко духовные существа, но, лишенные душевности , отвергнувшие «дыхание жизни», они кончают смертью или безумием. О поэзии Блока можно сказать, что она в высшей степени духовна, но не душевна, и именно этим объясняется переход от духовно-воздушных, «софийных» «Стихов о Прекрасной Даме» к песням во славу демонической женственности незнакомок и снежных масок.

Есть духовность высей и духовность бездн, идеал Мадонны и идеал Содома. Но душевность не может быть идеалом. Она неотделима от естественного человеческого существа, от лица, в которое вдунуто дыхание жизни. Душевность — это не конец, не цель, но начало, отрыв от которого делает невозможным движение к концу, точнее, направляет человека к совсем другому концу — ницшеанскому, блоковскому падению в бездны духа, враждебного человеческому. Обогащаясь духовным, душевное не должно ни на миг поглощаться или отвергаться им.

Тамада Подвальчика

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 3168

Регистрация: 8.10.2005

Репутация: 77

Абсолютный Сталевар

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 3143

Регистрация: 3.08.2006

Репутация: 62

Менеджер

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 514

Регистрация: 28.08.2007

Репутация: 10

нет. только изредко умничаю.

а вот как раз после такого будет и интересно пообщаться. сколько людей столько и мнений и тем более душ.

ВДВ — Воздушно-Десантный-Вова

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 8618

Регистрация: 23.08.2007

Репутация: 75

Тамада Подвальчика

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 3168

Регистрация: 8.10.2005

Репутация: 77

[/QUOTE] И ещё по теме:все «священное» и «высокое» воспринимается как результат самообмана людей, иерархия «тело – душа – дух» давно разрушена, а духовность и душевность воспринимаются как признаки слабоумия и шизофрении.(с) [/QUOTE]

ВВП

Мне чихать на чужие иерархии. Если люди считают слабоумием сердечность и душевность, значит то что в них свыше вдохнули они уже растеряли. Чего о них плакать( о растеряшах этих)?

Я беседую с человеками, а не с людями. Потому и спрашиваю: может душевность враз отрезать?

Управляющий

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 1742

Регистрация: 10.10.2006

Репутация: 25

| Цитата |

| Если люди считают слабоумием сердечность и душевность, значит то что в них свыше вдохнули они уже растеряли. |

| Цитата |

| Чего о них плакать( о растеряшах этих)? |

Тамада Подвальчика

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 3168

Регистрация: 8.10.2005

Репутация: 77

Управляющий

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 1742

Регистрация: 10.10.2006

Репутация: 25

Тамада Подвальчика

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 3168

Регистрация: 8.10.2005

Репутация: 77

Управляющий

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 1742

Регистрация: 10.10.2006

Репутация: 25

| Цитата |

| Я уверена, что ПЛАКАТь о том, что кто-то потерял душевность- не стоит |

Тамада Подвальчика

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 3168

Регистрация: 8.10.2005

Репутация: 77

Управляющий

Профиль

Группа: Пользователи

Сообщений: 1742

Регистрация: 10.10.2006

Репутация: 25

Источник