Подружим ЦЗ и сигнализацию

Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.

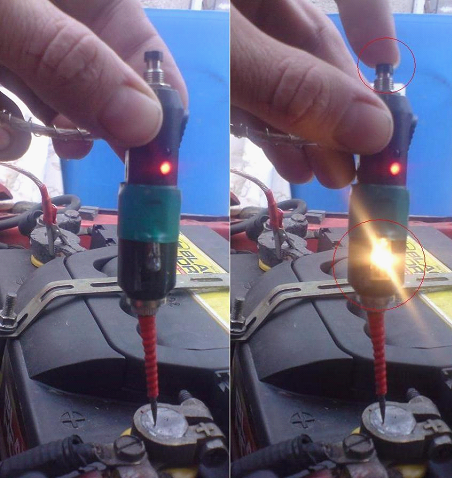

Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.

Разновидности блоков управления ЦЗ

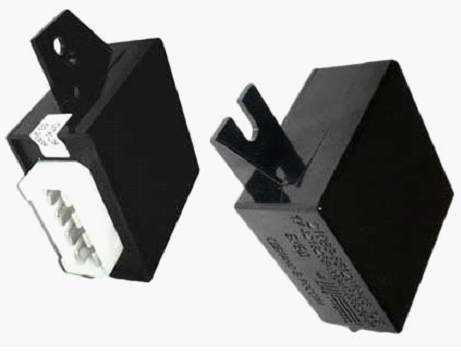

Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:

К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.

Классификация блоков управления ЦЗ:

- Управление отрицательным импульсом. Замыкаем один из сигнальных проводов на массу – замки принудительно запираются. Замыкаем на массу второй провод – открываются;

- Управление положительным импульсом. То же, что «1», но подавать на каждый провод нужно «+12 В»;

- Управление переменной полярностью. Один из сигнальных контактов нужно замкнуть на массу, на второй подать «+12 В», и тогда замки откроются. Если полярность поменять – закроются. Но когда напряжение (0 либо 12 В) подают на каждый контакт в отдельности, не происходит ничего.

Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.

Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:

- Пробник на основе светодиодов подключаем к «массе». При закрытии замков на одном из «важных» контактов разъёма диод должен гореть, на втором – гаснуть (или не гореть всё время);

- Подключаем пробник к положительному напряжению. На первом из найденных контактов светодиод горит, но уже в момент открывания замка. На втором в этот момент – кратковременно гаснет или же, не горит всё время;

- Необходимо заметить, что выполняют проверку только в процессе отпирания или закрывания. В остальное время пробник может реагировать как угодно.

Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.

Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.

Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.

Подключение сигналки к ЦЗ

Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.

ЦЗ управляется постоянной полярностью

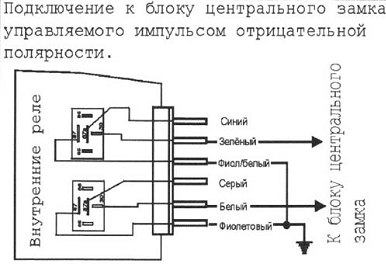

Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:

Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.

Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).

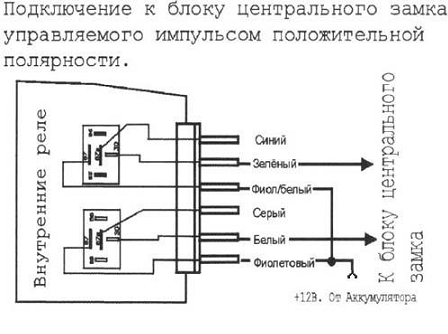

Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:

В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

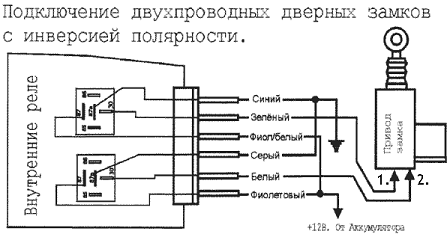

Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):

Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.

Перечислим особенности третьей схемы:

- На провод «1.» в момент закрывания идёт «плюс», на второй провод – «минус»;

- В момент принудительного отпирания – всё наоборот: провод «1.» оказывается на массе, на провод «2.» идёт «+12 В»;

- После проведения монтажа, с разъёмом БУ ЦЗ провода «1.» и «2.» уже не контактируют. В этом и есть основной недостаток (штатное соединение приходится разрывать).

Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.

Центральный замок Volkswagen, пневматика

На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).

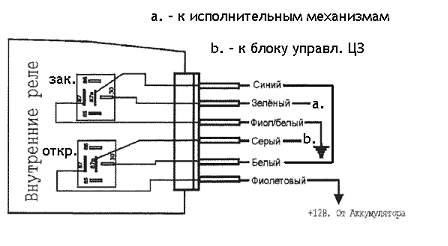

Приводим пример подключения сигнализации:

То же самое в виде букв:

- Отпирающий НР – к «+12 В»;

- Закрывающий НР – на массу;

- Отпирающий НЗ – к той части шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;

- Закрывающий НЗ – к «общему» лепестку реле отпирания;

- «Общий» лепесток закрывающего реле – ко второй половинке шнура (к исполнительным механизмам).

Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.

В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.

Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.

Сигналка управляет механизмами ЦЗ

Источник

Категориальный анализ понятия «негативное управление»

– канд. ист. наук, доцент кафедры философии и политологии ГОУ ВПО «Дальневосточная академия государственной службы» (г. Хабаровск). Тел.: (42

Категориальный анализ понятия «негативное управление»

Дальнейшее изучение темы негативного управления без должного обоснования самого понятия делает это затруднительным. Поэтому, в данной статье рассматривается категориальный анализ негативного управления, что позволит автору использовать эту категорию как научную дл исследования проблем управления жизнедеятельностью людей.

Ключевые слова: категория, казуистика, каузальный характер, категориальный анализ, негативное управление, управление, власть.

Негативное управление – это управление, направленное против личности, общества, государства и окружающей среды в корыстных интересах. Основанием для выработки такой формулировки послужил результат сравнительного анализа ряда опубликованных научных работ, где негативное управление рассматривалось в разных сферах жизнедеятельности общества [1]. При дальнейшем исследовании проблемы обнаружилось, что сфера применения данного термина настолько широка, что пришлось сузить рамки исследования до сферы государственного управления. Поэтому задача состоит в том, чтобы привести разрозненные, одноименные понятия в этой сфере – к одному целому.

Необходимо отметить, что в публикациях многих ученых [2] о негативном управлении оказалась без внимания сущностная сторона этого понятия, его структура, а главное – не ставятся вопросы относительно результатов управления, их эффективности. В этой связи, важно разобраться: можно ли использовать понятие «негативное управление» для оценки деятельности органов власти и управления, соответствует ли данная категория реальной действительности, и если – да, то показать его объективную сторону. «Процесс объективизации управления, – отмечает профессор , – характеризующий путь движения от управленческого решения к его объективному результату, у нас проработан слабо и не является предметом внимания общественной мысли» [2. С. 313]. Мы имеем дело с бессменной ситуацией в управлении, природа которого остается неизменной. Однако нельзя не отметить, что знания накапливаются, растут и главное – меняется мышление тех, кто некогда находился под воздействием созданной системы принуждения, которая ограничивала свободу мысли и поступков людей. Поэтому сегодня есть объективные причины исследовать природу негативного управления, природу власти.

Итак, что представляет собой понятие «негативное управление» в социологическом контексте? Несмотря на широкий круг ученых, пишущих о власти, можно констатировать обратную закономерность – слишком узок круг исследователей, занимающихся научным обоснованием понятия «негативное управление». И, видимо, это не является случайным для социологической науки, так как в основу понятия «негативное управление» вкладывалась идея производства каузальных следствий: «негативное управление» рассматривалось как отклонение от нормы, закона субъектов власти (рассматривались негативные тенденции, характерные для власти и управления). Однако в такой постановке определение «негативное управление» остается весьма аморфным и неопределенным. Более того, оно сегодня становится проблемой для российского государства, так как является порождением коррупции во власти и управлении. Поэтому, на наш взгляд, категориальный анализ понятия «негативное управление», определит критерий значимого влияния, отличающий «негативное управление» от обычной причинно-следственной связи между властью и управлением.

Критерии значимости сопряжены со многими вопросами, которые носят дискуссионный характер: «Что означает негативное управление: результат управления, оценка или потенциал, его осуществление или и то, и другое?» Что лежит в основе негативного управления: атрибут, отношение или действие? Что является непосредственным объектом воздействия негативного управления: интересы, поведение, сознание, выбор деятельности, их комбинация? Может ли негативное управление осуществляться ненамеренно? Означает ли негативное управление, по определению, конфликт, оппозицию, сопротивление, асимметрию? Кто является субъектом негативного управления: индивиды, группы, организации или же социальные структуры и системы? В чем состоит специфика отдельных видов негативного управления? Данные вопросы определяют проблемное поле категориального анализа негативного управления и являются предметом нашего исследования. Попробуем дать ответы на поставленные вопросы.

Прежде всего, отметим, что трудности в определении понятия «негативное управление» и разброс мнений по поводу его содержания связаны со следующими обстоятельствами. Во-первых, понятие «негативное управление» используется подчас для обозначения совершенно разнородных явлений. Последние, в свою очередь, допускают различные интерпретации. Негативное управление может рассматриваться в экономических категориях обмена и распределения как неэффективное управление на основе психологических моделей личности и коммуникации (скрытое управление) политических моделей лидерства (неформальное управление); рационального выбора (модель русского управления) или просто как проявление негативных тенденций в деятельности власти и управления.

Во-вторых, исследовательскую задачу осложняет так называемая проблема реальности. Повседневный опыт недвусмысленно свидетельствует о присутствии негативного управления. Тем не менее, его эмпирическая фиксация вызывает немалые трудности. Негативное управление, в известном смысле, завуалировано, невидимо для посторонних глаз, и лишь реальность может подсказать нам прямо, какая концепция власти является правильной. Но в том то и дело, что результаты управления в такой парадигме остаются, как бы, за его пределами. «Сформировалась и разрослась идеология управления, в соответствии с которой, – отмечает профессор , – управление является вроде бы каким-то автономным, самодостаточным явлением, существующим для себя и удовлетворяющим своим функционированием самого себя (эдакая вещь в себе и для себя)» [2. С. 309].

В-третьих, существуют эпистемологические источники разногласий по поводу содержания понятия. Концепции негативного управления имеют разные методологические основания и тесно связаны с философскими метапроблемами и методами социального познания. Они “встроены” в более общие социальные теории – поведения, социального контроля, политики, общества – их содержание соответствует эвристическому диапазону этих теорий, их логике и специфике. Наконец, анализ негативного управления и его определение находятся под влиянием субъективного фактора.

Перечисленные обстоятельства, на наш взгляд, и отсутствие должного понимания у исследователей порождают сомнения в необходимости ввести в научный оборот такое понятие, как «негативное управление» в социологической науке, в его научной полезности и пригодности для проведения исследований социальной практики. Но сегодняшняя действительность расширяет научное поле исследования, и многие ученые не только обращают внимание на саму сущность негативных процессов во власти и управлении, но и раздвигают рамки сущностного знания о субъектах власти и управления (, , и др.) [2].

Поэтому все, что касалось раньше негативного управления, начиная с работ Н. Макиавелли [3], который первым употребил данное понятие в своей книге «Государь» и определил его как антиобщественную деятельность органов власти и управления в целях личного обогащения, становится очевидным сегодня для широкого круга людей – данное социальное явление следует должным образом исследовать и изучить. Тем более об этом прямо и недвусмысленно говорят первые лица в России ( [4], ) [5], указывая на существующие проблемы во власти и управлении. Понятие «негативное управление» уже становится для самой власти не столь неопределенным, как это было раньше. Развитию России мешают «… влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих предпринимателей» [4]. Это для России не ново. И, в свою очередь, в ответ на такую оценку управленческий аппарат (элита его) активизировался в поисках разных путей и методов в стабилизации им созданной системы (саботаж, безответственность, низкая исполнительность чиновников и т. д.). Более того, для них негативное управление становится разочаровывающим явлением, предметом гласности в оценке их бездеятельности и безответственности за принимаемые решения. То есть, мы видим, что понятие «негативное управление» является отражением социальной реальности и выражает совершенно определенные её аспекты.

Размышляя о проблемах реальности мышления, профессор отмечает, что, «… двигаясь в процессе познания в направлении к действительности субъект обнаруживает наличие реальности» [6. С. 22]. И далее он выделяет, что «… интуитивно такое представление о реальности превалирует как на обыденном уровне восприятия мира, так и во многих сферах профессионального знания» [6. С. 22].

В этой связи, для социологической науки введение понятия «негативное управление» важно, во-первых, для описания и объяснения социальных отношений, в которых одни индивиды или группы добиваются подчинения других индивидов и групп. В этом случае негативное управление можно представить как воздействие на людей определенным образом в личных интересах, в целях обогащения. Здесь понятие «негативное управление» выражает вероятность тех или иных социальных событий и условия их реализации, ресурсы и их использование, возможности достижения определенных социальных целей и их границы, т. е. важные стороны общественной жизни, связанные со сферой социального контроля и управления. Но, так как спектр «негативного управления» весьма широк, на наш взгляд, рассматривать данное явление необходимо как социальную реальность, которая отражает суть взаимоотношений в государственных институтах власти, формирования государственной политики и механизмов реализации принятых решений. Здесь понятие «негативное управление» напрямую зависит от понятия «власть» и её сущностных характеристик. Хотя оно может применяться и для индивидов и групп как их способность реализовать свою волю в отношении других индивидов и групп. Понятие «негативное управление» может быть применено при объяснении социальной стратификации и политического неравенства – оно «… позволяет понять, почему люди вынуждены мириться с несправедливым социальным устройством, дискриминацией и угнетением, будучи не в силах что-либо изменить». Здесь негативное управление можно представить как такую деятельность органов власти и управления, которая направлена на ущемление прав и свобод граждан.

Во-вторых, указывая на ответственность власти за определенный результат в отношениях с другими социальными субъектами, негативное управление играет важную роль в моральных оценках человеческих действий и событий. Когда мы недовольны властью или принятыми ею решениями, мы всегда стремимся объяснить это, связывая негативные последствия, события с безответственностью власти, отдельных ее представителей, групп, элит, социальных институтов и т. д. В этой связи, характерной чертой негативного управления, прежде всего, является утилитарное сознание его субъектов, где материальные потери или приобретения превалируют над другими властными ресурсами – волевыми (ограничение или расширение свободы действий субъекта) и нормативными (духовные ценности, идеи, идеалы, определяющие сознание, установки, предпочтения субъекта) [7. С. 22].

В-третьих, субъектом негативного управления является чиновничество как целостная система. В пользу сказанного приведем слова из Послания Федеральному собранию РФ от 01.01.01 г.: «…наше чиновничество еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса» [5]. Об этом же говорит в своей статье «Россия – вперед»: «У них всё есть. Их всё устраивает. Они собираются до скончания века выжимать доходы из остатков советской промышленности и разбазаривать природные богатства, принадлежащие всем нам. Они не создают ничего нового, не хотят развития и боятся его» [4]. Но особенностью негативного управления, в отличие от формальных институтов власти, является то, что как социальный институт негативное управление не регламентируется никаким законом и одновременно структурировано в систему властных отношений (партийная бюрократия).

В-четвертых, понятие негативное управление может быть представлено и использовано в анализе социальных изменений, источников трансформации и развития общества. Негативное управление указывает на связь между социальными событиями и индивидуальными или групповыми действиями, способствуя тем самым объяснению негативному вектору эволюции социальных процессов, например, эволюции политических режимов, бюрократизации государственной системы или движения к демократии. Негативное управление не только подразумевает возможность изменений в социальной системе, оно делает понятным, почему те или иные политические события происходят по определенному сценарию. То есть негативное управление является одним из полюсов практики управления.

Таким образом, категориальный анализ негативного управления позволяет представить его как управление, направленное против личности, общества, государства и окружающей среды в корыстных интересах. Хотя, как было указано выше, использование данного термина может иметь характер локальный применительно к тому или иному объекту управления, так же как и сам субъект управления может расширяться или сужаться, в зависимости от предпочтений или амбиций субъектов управления. И последнее. Термин “негативное управление” нельзя игнорировать, даже если его значение нас не устраивает. Понятие «негативное управление» является важным инструментом объяснения и исследования разновидности социальной реальности. Негативное управление является следствием корыстовластия.

Литература и источники:

1. Решетников, управление как одна из мировых проблем развития общества / . – Хабаровск : ДВАГС, 2007. – 212 с. ; Негативное управление как социальная реальность / под ред. , // Феномен реальности: методологические основы и эмпирическое измерение. – Хабаровск : ДВАГС, 2006. – С. 161 – 171 ; Идея негативного управления в социологической науке / под ред. , // Реальность мышления: замыслы и результаты. – Хабаровск : ДВАГС, 2009. – 240 с. ; Природа «негативного управления» и его социальное значение // Власть и управление на Востоке России. – 2003. – № 4 (25) ; «Негативное управление как закономерный процесс политического развития России // Материалы научно-практической конференции г. Комсомольск-на-Амуре 19 – 21 апреля 2005 г. – Комсомольск-на-Амуре : ГОУ ВПО КнАГТУ, 2005 ; «Общество и блага или общество блага (к вопросу о негативном управлении) // Власть и управление на Востоке России. – 2005. – № 1(30) ; «Негативное» управление как практическая основа жизнедеятельности // Власть и управление на Востоке России. – 2006. – № 4(37) ; «Негативное управление» и общественное мнение // Власть и управление на Востоке России. – 2008. – № 4 (45) ; Институциональный характер механизма негативного управления // Власть и управление на Востоке России. – 2009. – №3 (48). – С. 150 – 167 ; Негативное управление как диалектический синтез операций и действий органов власти // Власть и управление на Востоке России. – 2009. – № 4 (49). – С. 127 – 133 ; Структура негативного управления, ее атрибуты и модусы // Власть и управление на Востоке России. – 2010. – № 1 (50). – С. 146 – 151.

2. См., напр.: Атаманчук, в жизнедеятельности людей (очерки проблем) / . – М. : Изд-во РАГС, 2008. – 400 с. ; Ахиезер, : критика исторического опыта. (Социокультурная динамика России). От прошлого к будущему / . – Изд. 3-е доп. – М. : Новый хронограф, 2008. – 938 с. ; Байков, служба в социальном измерении / . – Хабаровск, 2000 ; Глущенко, управления : учеб. пособ. / . – М., 1997 ; Кнорринг, , практика и искусство управления : учеб. пособ. / . – М., 1999 ; Здравомыслов, интересов и институты власти / // Материалы междунар. теорет. конф. Социологов. Москва, 16 июля 1993 г. – М. : Луч, 1994 ; Здравомыслов, российского кризиса. Статьи и доклады 90-х годов / . – М. : Наука, 1999. – 352 с. ; Крыштановская, О. Анатомия российской элиты / О. Крыштановская. – М. : Захаров, 2005. – 384 с. ; Кара-Мурза, манипуляции / -Мурза. – Изд. 2-е. – М. : Академический Проект, 2009. – 380 с. ; Кравченко, управления : учеб. пособ. / , . – М., 2004 ; Ледяев, : концептуальный анализ / . — М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 384 с. ; Старилов, служба РФ: теретико-правовое исследование / . – Воронеж, 1996 ; Старилов, общего административного права / . – Т. 1. – Гл. 3 – 4. – М., 1999 ; Прохоров, модель управления / . – М. : Эксперт», 2002 ; Феномен реальности: методологические основы и эмпирическое измерение / под ред. , . – Хабаровск : ДВАГС, 2006 ; Идея негативного управления в социологической науке / под ред. , // Реальность мышления: замыслы и результаты. – Хабаровск : ДВАГС, 2009. – 240с.

3. Макиавелли, Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия, О военном искусстве : сборник / пер. с ит. – Мн.: , 1998.

4.Россия, вперед! // http://www. *****/news/5413 ; Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации // Российская газета. – 2009. – 13 ноября.

5. Путин, Федеральному собранию Российской Федерации // Российская газета. – 2005 г., 25 апреля.

6. Реальность мышления: замыслы и результаты / под ред. , . – Хабаровск : ДВАГС, 2009. – 240 с.

7. Ивенский, : практические аспекты метауправления /. – Йошкар-Ола : МАрПИ, 1994.

Источник