Архитектурный справочник: что такое неф?

История европейской архитектуры базируется на основных элементах, которые названы определенными терминами для единого понимания сути темы при ее обсуждении в кругу узких специалистов. Знание терминологии просто необходимо специалистам в области архитектуры. Но не менее необходимо такое знание и простым людям, интересующимся архитектурой и ее историей. Сегодня мы обратимся к одному из основополагающих понятий как гражданской, так и культовой архитектуры — нефу. Что это такое, мы и попробуем разобраться.

Значение

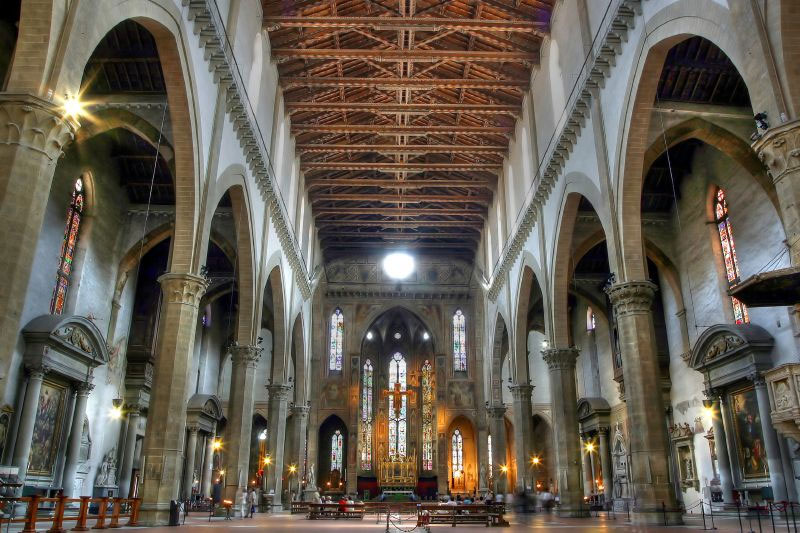

В европейской архитектуре на вопрос, что такое неф, есть однозначный ответ: это часть сооружения, внутри отделенная от подобных рядом арок или колонн. У нефа есть и иное название — корабль. Почему, в связи с чем оно появилось? Дело в том, что ранее нефом называлось деревянное парусное судно, торговое или военное. Вероятно, со временем это название из-за схожести формы было «перенесено» на продольную часть базилики. Кроме того, и само латинское слово navis дословно переводится как «корабль».

Неф в архитектуре Европы

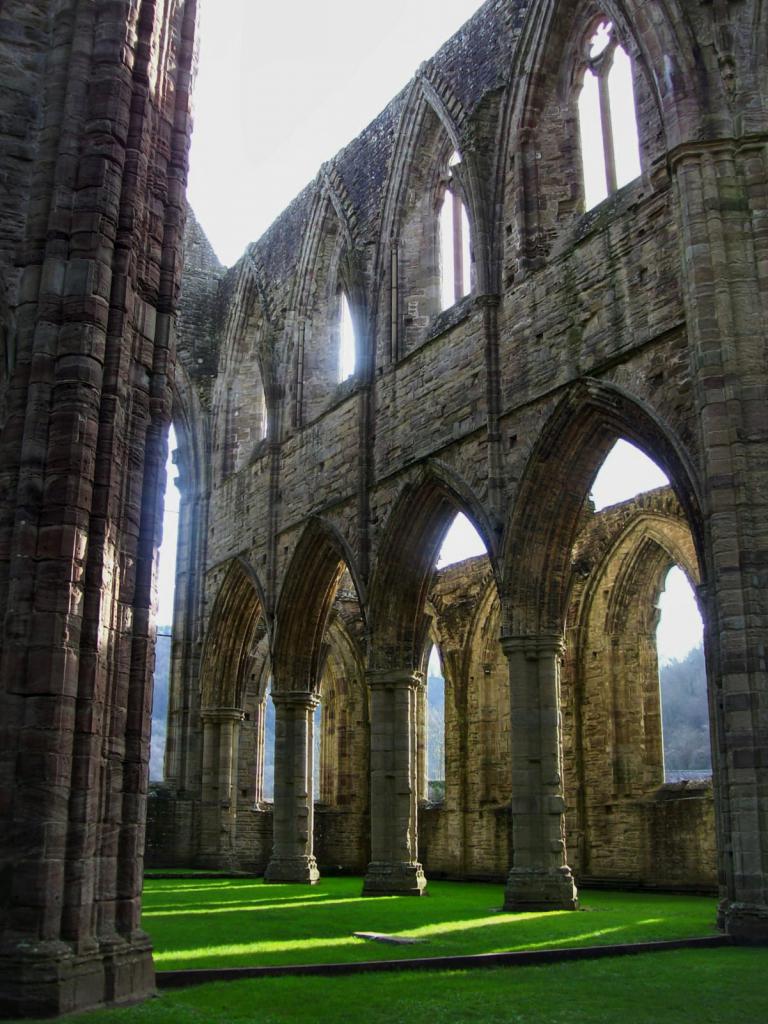

Неф, или корабль, впервые встречается в архитектуре греко-римского времени, как часть конструкции прямоугольного здания общественного назначения. Такие здания возводились на форумах и назывались базиликами.

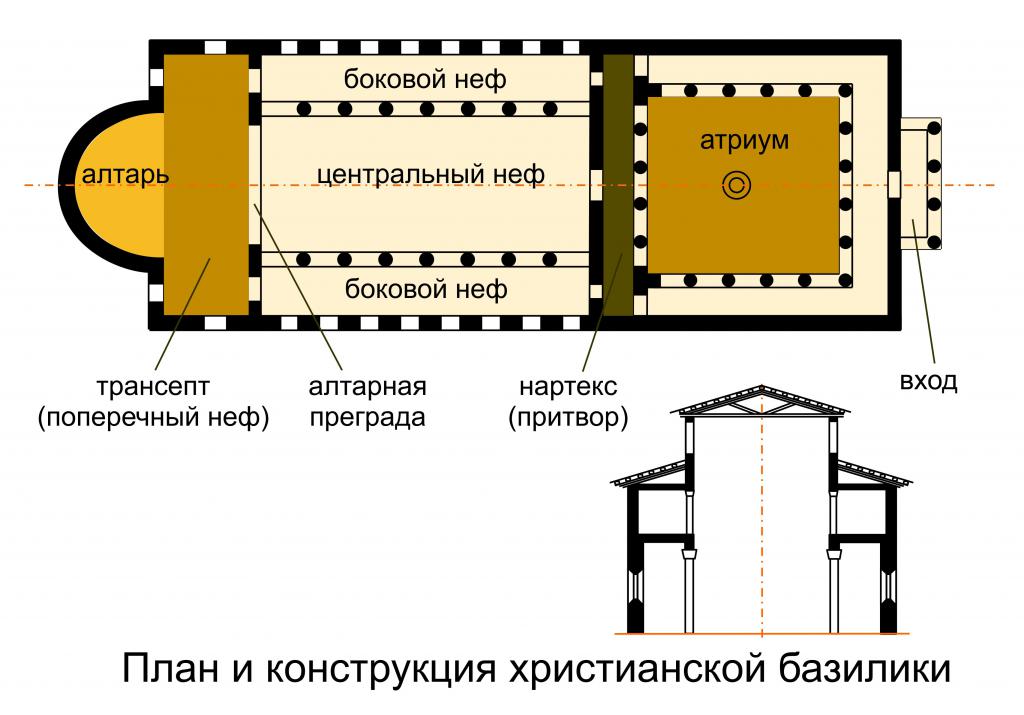

В поздний римский период, когда христианство стало исповедоваться как главная религия Великой Римской империи, возникла необходимость сооружения культовых христианских построек. Для разработки их архитектурных конструкций в качестве основы была взята базилика. Ближе к восточному концу прямоугольное здание пересекли поперечным нефом. Что такое поперечный неф? В архитектуре его называют трансептом.

Так сформировалась форма храма католического образца — в плане базилика стала представлять собой латинский неравноконечный крест. А термин базилика стал определяющим для типа христианской культовой постройки. Традиционно в западноевропейских базиликах было от пяти до семи нефов. В боковых нефах обыкновенно располагались притворы. Они были ниже и уже центрального.

А в стене выступающей части центрального нефа обычно прорезали световые окна для усиления освещенности внутреннего пространства здания.

Важно сказать, что такое неф с точки зрения христианских канонов. Это та часть храма, куда, в отличие от других, имелся доступ мирянам.

Роль нефа в готической архитектуре

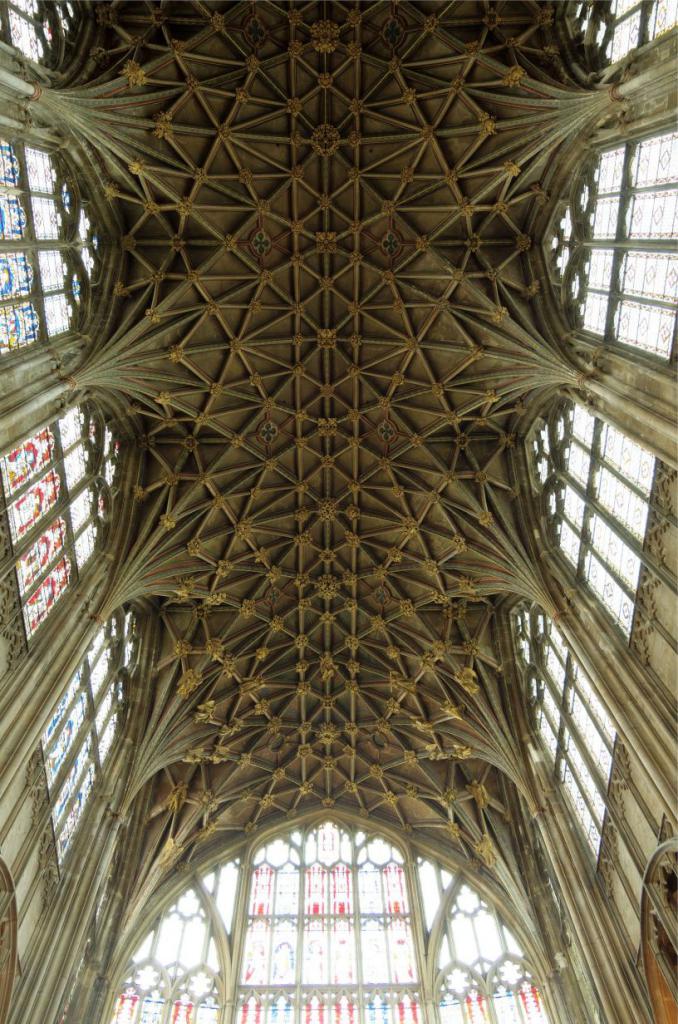

Своды нефов традиционно перекрывали плоскими сводами, но в готической архитектуре появляются своды стрельчатой формы, укрепленные дополнительными опорными наружными конструкциями — аркбутанами и контрфорсами. Это было необходимым в связи с неустойчивостью стрельчатой конструкции сводов. А также из-за неравной ширины и высоты нефов. Как правило, аркбутаны укрепляли свод центрального. Для готической архитектуры и для предшествовавшей ей романской свойственно деление нефов на секции в таком соотношении, что одной ячейке центрального нефа соответствуют две ячейки бокового.

По мере освоения строительных технологий в области возведения каменных перекрытий в романской и готической архитектуре стали использовать двухэтажные боковые нефы. В связи с этим образуется верхний корабль на втором ярусе бокового. Проход в него осуществлялся по скрытой лестнице. Назначение верхней нефовой галереи до сих пор в достаточной мере не объяснено. Существует гипотеза, что это помещение использовалось для хранения имущества паломников. С упадком паломничества верхние нефы были упразднены.

В архитектуре Древней Руси

После разделения христианства на католичество и православие в Византии, ставшей католическим государством, на основе базилики сформировали иную концепцию храма: прямоугольное многонефовое здание разделили трансептом таким образом, что в плане получилась форма греческого равноконечного креста. За счет разной высоты нефов, покрытых куполами, расположение последних было многоярусным. Центральный купол — самый большой и самый высокий.

Древняя Русь, будучи наследницей Византии, первоначально отошла от формы базилики. Первые храмы на Руси были крестово-купольными и не имели нефов. Однако с определенного момента и пространство крестово-купольных храмов стало подчиняться нефовому членению. Что такое неф для таких сооружений? По сути, это продольное пространство, отделенное от иных аналогичных опорами — в данном случае четырехугольными столбами-пилонами, которых обычно четыре. Именно на них и держится купол и своды.

Использование нефа в эпоху Нового времени

Лишь в начале XVIII века в России стали строить православные храмы на базиликальной основе. Тогда же появились в крупных российских городах и католические храмы. Самым первым местом их распространения стал Санкт-Петербург, задуманный Петром I как многоконфессиональный. Да и строили-то его первоначально европейские мастера на привычный лад. Поэтому многие православные храмы Петербурга построены с явными нарушениями православных канонов.

Обычно неф как один из основных элементов христианского храма и общественного сооружения активно использовался архитекторами Европы как в самой Европе, так и в России для создания архитектурных художественных образов в таких стилях, как классицизм и барокко.

Источник

Значение слова «неф»

- Неф или корабль (фр. nef, от лат. navis — корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.

1. архит. часть (романской, готической) церкви, базилики, и т.п., простирающаяся от главных входных дверей до хора ◆ Низкая распирающая арка вела из галереи под неф среднего храмика. Солженицын, «В круге первом, т.1, гл. 1–25», 1968 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Трёхчастное деление (нартекс, неф, алтарь) соответствовало представлениям о единстве Божественного, ангельского и человеческого бытия. С.А. Еремеева, «Лекции по истории искусства», 1999 г. ◆ Центральный неф поддерживается массивными мраморными столбами, по 6-ти с каждой стороны; капители этих столбов несколько напоминают коринфские. Августин (Никитин), архимандрит, «Святыня трех религий // «Альфа и Омега»», 2001 г.

2. архит. любое продолговатое помещение, ограниченное рядами колонн либо столбов

3. мифол. транспортное средство, упоминающиеся в фантастической литературе ◆ Артем нашел контору местного отделения УАСС и получил в свое распоряжение вакуумплотный неф, имевший два «пузыря» для выхода в открытый космос. Василий Головачев, «Сага о джиннах», 2014 г.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: стеснённость — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Словарь храмовой архитектуры

Абсида (апсида) – алтарный выступ, как бы пристроенный к храму, чаще всего полукруглый, но встречается и многоугольный; перекрытый полукуполом (конхой). Внутри абсиды помещался алтарь.

Алтарь (от лат. «alta ara» – высокий жертвенник) – главная часть христианского храма в его восточной части. В православном храме отделяется алтарной перегородкой или иконостасом. В алтаре размещался престол – возвышение для совершения главного христианского таинства – евхаристии. Алтарь створчатый – икона, состоящая из нескольких складывающихся досок, покрытых живописными изображениями с обеих сторон (диптих, триптих, полиптих).

Алтарная преграда – невысокая стенка или колоннада, отгораживающая алтарную часть храма в православных храмах (с IV века).

Амвон – (от греч.) – возвышение в центре храма, с которого произносили проповеди, читали Евангелие. Как правило, был окружен колоннами, несущими крышу (киворий).

Аркатурный пояс – украшение стены в виде ряда декоративных арочек.

Аркбутан – открытая полуарка, служащая для передачи давления на контрафорсы храма.

Атриум – закрытый внутренний двор, куда выходят остальные помещения.

Аттик – (от греч. Attikos – аттический) – стенка, возведенная над венчающим архитектурное сооружение карнизом. Часто украшается рельефами или надписями. В античной архитектуре обычно завершает триумфальную арку.

Базилика – прямоугольное в плане здание, разделенное колоннами (столбами) на несколько продольных галерей (нефов).

Барабан – цилиндрическая или многогранная верхняя часть храма, над которой надстраивается купол, завершающийся крестом.

Барабан световой – барабан, грани или цилиндрическая поверхность которого прорезана оконными проемами Глава – купол с барабаном и крестом, увенчивающий храмовое здание.

Баптистерий – крещальня. Небольшое центрическое здание, круглое или восьмиугольное в плане.

Витраж – картина на стекле, орнамент из цветного стекла или другого материала, пропускающего свет.

Гемма – резной камень с углубленным (инталия) или выпуклым (камея) изображением.

Донжон – главная башня средневекового замка.

Дьяконник – помещение в алтарной части православного храма к югу от алтаря.

Жертвенник – помещение в алтарной части православного храма к северу от алтаря.

Звонница – надстроенное на стене храма или установленное рядом с ним сооружение с проемами для подвешивания колоколов. Виды звонниц: стенообразные – в виде стены с проемами столпообразные – башенные сооружения с многоранным (как правило, в русской архитектуре, – восьмигранным, реже – девятигранным) основанием с проемами для колоколов в верхнем ярусе. В нижних ярусах часто располагается церковь палатного типа – прямоугольный в плане объем с крытой сводчатой аркадой, опоры которой расположены по периметру стен.

Закомара – (от др.рус. комара – свод) – полукруглое или килевидное завершение участка стены, закрывающее прилегающий к ней внутренний цилиндрический (коробовый, крестовый) свод.

Замковый камень – камень, которым завершается свод или арочный проем.

Кампанила – в западноевропейской архитектуре отдельно стоящая четырехгранная или круглая башня- колокольня.

Канон – совокупность строго установленных правил, определяющих основной набор сюжетов, пропорций, композиций, рисунка, колорита для произведений искусства данного вида.

Контрафорс – вертикальный массивный выступ стены, укрепляющий основную несущую конструкцию.

Конха – полукупол над абсидой, нишей. Часто выполнялся в виде раковины.

Крестово-купольный храм – канонический тип византийского православного храма. Представлял собой укороченную базилику, увенчанную куполом, и, согласно Апостольским постановлениям, обращенную алтарем на восток.

Куб – основной объем храма.

Купол – покрытие в виде полушария, опрокинутой чаши и т.п.

Лемех – деревянная черепица, употреблявшаяся для покрытия глав, бочек и других верхов храма.

Луковица – церковная глава, напоминающая по форме луковицу.

Лопатка – вертикальный плоский и узкий выступ стены, подобна пилястре, но без базы и капители.

Луминарий – отверстие в потолке раннехристианского храма.

Мартирий – тип раннехристианского поминального храма над могилой мученика.

Мозаика – излюбленная в средние века разновидность монументальной живописи. Изображение выполняется из кусочков цветного стекла – смальты, натуральных камней. Кусочки смальты и камня имеют неправильную форму, свет на них многократно преломляется и отражается под разными углами, создавая волшебное мерцающее сияние, трепещущее в полутьме храма.

Наос – центральная часть византийского крестово-купольного храма, увенчанная главным куполом.

Нартекс – пристройка с западной стороны храма, придающая зданию более вытянутую прямоугольную форму. Отделялась от центральной части храма – наоса – стеной с арочными проемами, ведущими в каждый из нефов.

Нервюра – ребро дугообразной формы в готических сводах.

Неф – (от греч. «неус» – корабль) – вытянутое помещение, часть интерьера церковного здания, ограниченная с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.

Паперть – крыльцо и небольшая площадка (обычно крытые) перед входом в православную церковь.

Пилястра (лопатка) – конструктивный или декоративный плоский вертикальный выступ на поверхности стены, имеющий базу и капитель.

Подклет – нижний этаж здания.

Поребрик – декоративная полоса из кирпичей, поставленных на ребро под углом к поверхности фасада. Имеет форму пилы.

Парус – элемент купольной конструкции в форме сферического треугольника. На паруса опирается основной купол.

Плинфа – плоский кирпич (обычно 40х30х3 см), строительный материал и элемент внешнего декоративного убранства храмов.

Портал – декоративно оформленный дверной проем здания.

Портик – галерея на колоннах или столбах, обычно перед входом в здание.

Придел – небольшой храм, пристроенный к основному зданию церкви, имеющий свой престол в алтаре и посвященный какому-либо святому или празднику.

Притвор – западная часть православного храмов у входа, где по Уставу совершаются некоторые части богослужения и требы (обручение, лития и др.).Эта часть храма соответствует двору ветхозаветной скинии. Вход в притвор с улицы устраивается в виде паперти – площадки перед входными дверями, на которую ведёт несколько ступеней.

Ризница – место в алтаре или отдельное помещение при христианском храме для хранения богослужебного облачения священников.

Руст – тесаный камень, лицевая сторона которого оставлена грубо околотой. Рустовка подражает природной фактуре камня, создает впечатление особой прочности и тяжести стены.

Рустовка – декоративная обработка штукатурной поверхности стены, имитирующая кладку из крупных камней.

Средокрестие – пересечение центрального нефа крестово-купольного храма с трансептом.

Травея – пространство нефа под сводом.

Трансепт – поперечный неф крестово-купольного храма.

Трапезная – часть храма, невысокая пристройка с западной стороны церкви, служившая местом проповеди, общественных собраний.

Фреска – («fresco» – свежий) – техника монументальной живописи водяными красками по сырой, свежей штукатурке. Грунтовка и закрепляющее (связующее) вещество представляют собой одно целое (известь), поэтому краски не осыпаются.

Техника фрески известна с античных времен. Однако, поверхность античной фрески полировалась горячим воском (смесь фрески с живописью восковыми красками – энкаустикой). Главная трудность фресковой живописи в том, что художник должен начать и закончить работу в тот же день, пока сырая известь не высохла. Если же необходимы поправки, нужно вырезать соответствующую часть известкового слоя и накладывать новый. Техника фрески требует уверенной руки, быстрой работы и совершенно четкого представления о всей композиции в каждой ее части.

Фронтон – завершение (треугольное или полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.

Хоры – открытая галерея, балкон во втором ярусе храма с западной стороны (или со всех сторон, кроме восточной). Здесь размещались певчие, а также (в католических храмах) орган.

Шатер – высокое четырех-, шести- или восьмигранное пирамидальное покрытие башни, храма либо колокольни, широко распространенное в храмовой архитектуре Руси до XVII века.

Ширинка – прямоугольная впадина в стене.

Яблоко – шар на завершении купола под крестом.

Источник